创业视角下创新集群形成机理研究

2016-12-27徐维祥

方 亮,徐维祥

(1.浙江工业大学 经贸管理学院,浙江 杭州 310023;2.黄山学院 经管学院,安徽 黄山 245041)

创业视角下创新集群形成机理研究

方 亮1,2,徐维祥1

(1.浙江工业大学 经贸管理学院,浙江 杭州 310023;2.黄山学院 经管学院,安徽 黄山 245041)

以创业和创新集群为研究对象,采取博弈分析法,分析创业视角下创新集群形成机理,结果显示:创业已成为推进经济发展的驱动力,创新集群能成为区域经济的"领头羊"与创新集群内高效的创业活动密不可分。"创业机会利用"促进创新要素集聚,"新企业创建"推动主导企业"极化","创业组织发展"强化创新生态产业链联动,"创业网络构建"激活创新集群联动。应加强创新集群的创业活动,充分发挥创新集群的辐射效应,实现区域经济的协调发展。

创业;创新集群;形成机理;集群联动

一、前 言

过去经济发展的几十年内,风云巨变的国际经济浪潮,催生了全球范围内的创业活动,创业已成为推进业务部门增长以及社会经济快速扩张的发动机和驱动力[1]。ME Porter(1993)提出,一个国家的竞争力取决于其产业创新能力和升级能力,竞争的优势要通过创新要素的集聚而获得。美国的“硅谷”、印度的班加罗尔以及台湾的新竹高科技园区等成为成功创新集群的代表,他们不仅是创新的摇篮,更是创业的温床。创新集群能成为区域经济的“领头羊”与创新集群内高效的创业活动分不开。在我国,改革开放以来,民营企业迅速崛起,一轮一轮的创业浪潮在我国的各地上演着,创业改变了我国经济的发展模式。“高新技术产业化及其环境建设‘十二五’专项规划”中指出,要鼓励企业创业,加大对创新集群扶植力度,促进产业化基地的集群化,提升创新集群对经济的辐射能力。

关于创业活动过程的研究也已经形成了较完整的理论体系。创业是组织生成的过程,创业活动也渗透在创新集群孕育、发展和演进的过程中,创业活动成为创新集群形成的最重要影响因素之一。Glaeser(2009)[2]等都提出了创业行为中新企业的生成、发展和管理活动影响着创新集群,创新集群也促进了创业活动。EL Glaeser(2009)提出了创新集群网络众多的创新要素,为创业提供了极其便利的创业条件、降低了创业成本、丰富了创业资源,提高了创业成功的机会。M Delgado(2010)[3]认为创业者利用自己的社会网络关系能够获得更多与其他企业之间合作机会,有利于迅速融入到创新集群中去并推动集群的孕育和发展。冯江华(2000)[4]等认为当某些创业者把握了先进的技术和快速的创新而发展起来,市场规模日益扩大,形成区域内的主导企业,对地方其他企业和行业的带动作用越来越强,当进入成熟期以后便成为地区的支柱企业。徐维祥等(2013)[5]提出了创业行为在创新生态产业链的联动中进一步升级,创业行为体现为明显的众多个体和组织间相互作用下的网络活动,这种网络关系会成为创业不可忽视的无形资源。

本研究围绕创业活动中创业机会利用、新企业创建、创业组织发展、创业网络构建四个主要阶段进行深入分析创业视角下创新集群的形成机理,阐述创新集群内部的高效率创业活动推进了创新集群的形成和发展,并提出要加强创业活动的管理,充分实现创新集群对区域经济增长的辐射效应。

二、创业视角下的创新集群形成机理

(一)“创业机会利用”促进创新要素集聚

创业机会需要从环境和资源中转化,创业者致力于在纷繁多变的市场环境下对创业机会的识别、开发和利用,创业机会蕴藏最多的区域也往往就是创业要素最集中的地区,同样,创业机会识别和利用又会进一步加剧创新要素的集聚[6]。

首先,创业总是关注成本和费用等开支,而空间内的近距离集中可以大大降低这种开支[7]。创业者和其他创业要素会积极寻找优势区位,以充分利用地区资源和条件降低创业成本。当区域内拥有一些低成本的资源,包括更低的劳动力成本、更低廉的生产资源和原材料成本、扶持性的政策、更低廉的运输成本等,从而会吸引一些创业者、创新组织、研发机构和创新型人才等创新要素集聚到区域内,这孕育着更多的创业机会并为区域创新提供了良好的条件[8]。其次,创新要素在区域内的集聚更有利于创业企业享受及时的技术信息、把握需求状况、共享其它组织的研究成果,实现更大的利益。更大的利益意味着更好的创业机会,创业者和其他的创新要素也自然会“主动”流向一些能带来市场价值最大和资源利用效率最高的区域进行集聚以实现收益最大化的追求。

假设1:把创业机会量化为“创业可能收益”,也即创业可能受益越大,创业机会越大。

假设2:创业企业和集聚的创新要素之间属于同类型关系,即所创企业与集聚要素类型相似。

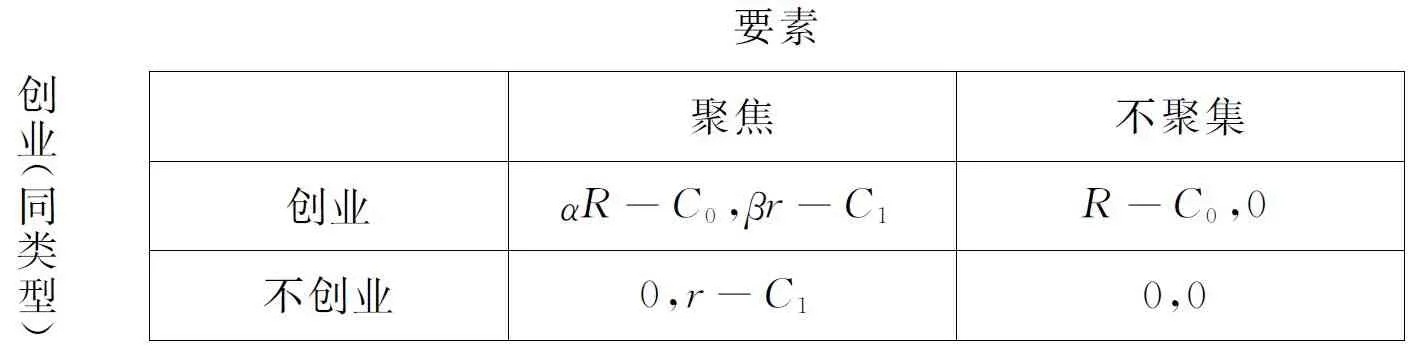

如图1所示,α代表创业企业在聚集要素聚集影响下的市场份额,R代表创业企业的总收益,C0代表创业企业的创业成本,β代表聚集要素在创业影响下的市场份额,r代表聚集要素的总收益,C1代表聚集要素的集聚成本,可列出以下博弈矩阵,如图1所示。由于0<α,β<1,认为创业企业和集聚要素类型相同时会有一定的竞争关系,从而彼此影响了对方的市场份额(一方的进入瓜分了另一方部分的市场份额);又因为创业成本和集聚成本相对于总收益较小,则αR-C0≥0,βr-C1≥0成立,博弈分析的均衡结果为(αR-C0,βr-C1),也即创业者选择创业,要素选择集聚。

图1 同类企业参与创业的收益博弈

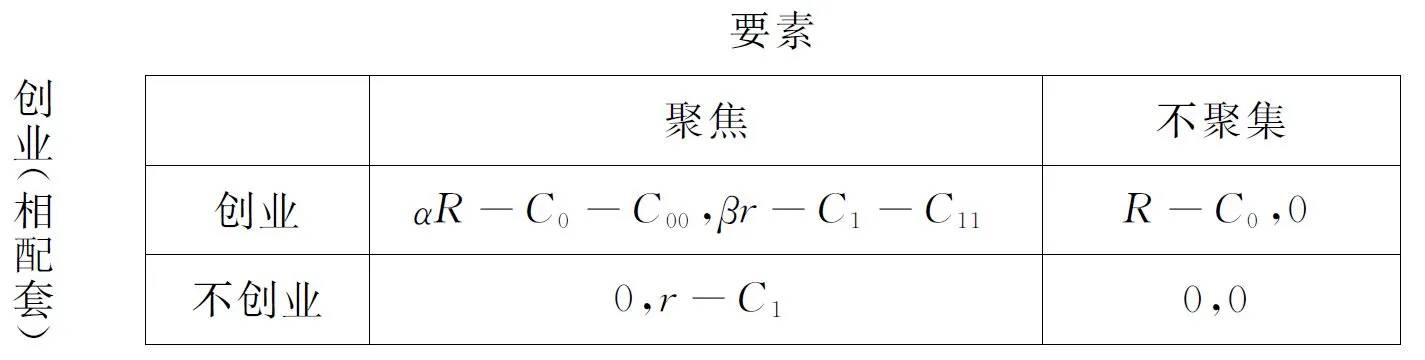

假设3:创业者和其他要发生集聚的创新要素之间存在配套关系,如图2所示。C00代表当相配套要素集聚时创业总成本减少量(要素相配套意味着集聚能降低对方的成本),C11代表当相配套企业创业时要素集聚的总成本减少量,博弈均衡结果为(αR-C0-C00,βr-C1-C11),也即创业者发生创业,创新要素积极向区域内集聚。

图2 相配套企业参与创业的收益博弈

总之,在利益(更有利的创业机会)的驱动下,创业行为和创新要素的集聚行为彼此互动、共同推进,这是不以个人意志为转移的社会经济规律。因此,创新集群的形成初期表现为少数创新企业的创业活动,随着创新企业的日益增多而带来相关企业和配套组织的集聚,创新集群逐渐形成,在技术创新的推动下蓬勃发展。

(二)“新企业创建”推动主导企业“极化”

随着区域内网聚的各种创业资源和创新资源越来越多,较其他地方创业机会有着更肥沃的孕育土壤,越来越多的企业和创业者开始创业,新建企业越来越多。从创业角度分析,创新要素聚集形成的经济增长极带动区域经济的极化效应前期一般表现为创业企业的“主导化”,随着两极分化的进一步扩大,在极化效应的中后期则表现为创业企业的“支柱化”。

1.新企业创建催生了主导企业

创新集群中主导企业形成一般有以下几种方式:(1)政府型创业。为了发展地方经济,政府部门会重点培育具有地方经济特色或优势资源的企业,不断引导企业向大规模、高技术、强竞争力的方向发展,这属于政府型创业。当企业逐步发展壮大以后,会表现出较高的产出能力和较强的经济辐射能力,再通过分配市场业务、加强企业联合、专业化分工等方式与其他企业合作,带动区域内其他企业的发展。(2)企业创业。在集群区域内,不同的创业企业具有不同的基础和条件,有的拥有良好的资源、有的拥有先进的技术、有的拥有优越的市场条件等,必然会出现有些创业企业或部门更快速地发展起来,最终在市场上占据了较高的市场地位,成为区域内的主导企业。主导企业一旦形成以后,以其丰厚的资金基础、充足的人才、完备的资源和设施条件,从事高尖端技术的研发,提高自身的技术水平和创新速度,形成明显的技术优势和规模优势,并在市场上表现出经济效益好、带动能力强、产品具有竞争力等特征。(3)个人创业。创业人才不仅具有对市场和商机的高度敏感性,对多变的市场环境表现出更强的适应能力,也善于利用自身的社会资源和环境条件进行价值创造。随着越来越多创新要素的集中,一些创业人才会迅速把握创业机会进行创业。在众多的创业活动中,那些更具人才优势、创业基础更好的企业会脱颖而出,成为新型明星企业,最终发展成为区域内的主导企业。实践证明,创业人才带动的创业企业越来越多的成为了地区和行业的主导企业。

2.极化效应

随着主导企业规模和产值日益增大,带动作用进一步增强,在“领域重定、持续再造、战略更新、组织再生”[9-10]等主要类型的企业创业活动作用下发展成为支柱企业(如图3所示),支柱企业在区域内经过一段时间的发展,会聚集大量的财富和资源,包括雄厚的资金基础、强大的科研能力、先进的科技水平、便利的资源流动系统等,产生巨大的优势。

这些优势的占据有利于企业在研发、生产和营销中发挥规模经济、降低单位成本,更有利于进一步提升自己的实力,形成发展的良性循环。当支柱企业进行大规模的生产和运作时,势必产生对社会资源和经济资源的巨大需求,人才会更多的被吸纳到该企业中,这不利于周围其他组织和企业的发展,剥夺了周边经济组织的发展机会,使周边企业陷入发展的瓶颈,两极分化现象日渐明显,经济的发展表现为一种非均衡的增长方式,累计产值和累计创新成果在总量中所占的比重会明显倾斜于少数的支柱企业,并且随着时间的推移极化现象趋于严重(L1→L2→L3移动),见图4,支柱企业带动地方经济形成“增长极”,并且这种经济增长极与产业的集聚是联系在一起的,会在进一步的发展中扩大集群体系。

(三)“创业组织发展”强化创新生态产业链联动

1.配套企业衍生——创新生态产业链形成与延伸

创业推动支柱企业形成并成为区域经济的龙头,扮演了经济增长极的角色。增长极企业在生产和经营过程中,其产业功能和产出能力强大,逐渐以高端、重大项目为实施重点,而重大项目的运作需要涉及到一系列原材料、半成品、零部件、产品和服务等方面的配套,继而需要与研发机构、大学、供应商企业、生产型企业、中介服务机构、金融机构等合作和交流。

假设:模型分析中有上下游相配套的企业2个,分别为企业1和企业2,其中,企业1是企业2的上游企业,为企业2 提供半成品,企业1生产半成品的单位成本是c1,卖给企业2的价格是p1,销售的数量是q1,企业2购买了企业1的半成品进行再加工成正式产品进行出售,再加工的单位平均成本是c2,生产的数量是q2,销售的价格是p2。企业1的利润为π1=(p1-c1)×q1,销售量为q1=b-np1,根据企业利润最大化条件∂π1/∂q1=0,则有下式成立:

(1)

企业2的利润为π2=(p2-p1-c2)×(a-mp2),销售量为q2=a-mp2,根据企业利润最大化条件∂π2/∂q2=0,则有下式成立:

(2)

平均成本c由创业企业内部平均成本和外部平均成本共同构成,即:

(3)

(4)

ci代表i企业的平均成本,ciN代表i企业内部平均成本的函数,ciW代表i企业外部平均成本的函数,P代表生产成本,I代表创新成本,M代表企业内部的管理成本,A代表企业内部其他的成本,T代表运输成本,S代表企业间交易成本,K代表外部信息的搜寻成本,J代表企业间合作成本。图5为企业变化曲线

企业1和企业2在空间上的接近为双方提供了极大的便利条件和成本节约。其中,外部成本上的节约表现明显,近距离的运输成本节约、交易成本节约、减少了信息的搜寻成本、用于谈判和交流方面的合作成本节约等(如图5(a)所示,外部成本的降低量为L1-L4),对内部成本降低可以认为影响不明显(如图5(b)所示,内部成本降低量为L2-L3),从而降低了双方企业的平均总成本(如图5(c)所示,总成本降低量为L1-L5)。(特别说明:模型中成本的降低意味着便利的运输条件、高效的交易、高效的知识学习和信息搜集、现实的需求、便捷的合作等)。由式(1)可见,成本的降低带来了企业1产量的提高、价格的下降和企业总收益的增加,由公式(2)、图5可见,创业企业集聚时产生的成本降低式,成本的降低带来了企业2产量的上升、价格的下降和总收益的增加。从而促发了更多的创业者和创业型企业积极创业、勇于创新,进入到集群内为支柱企业(产业)提供配套服务、零部件、半成品、合作开发项目,配套的创新企业和新创建的企业不断诞生,逐渐形成了以支柱产业(企业)为主导、以上中下游企业为配套的完整创新生态产业链,见图6。

2.竞争企业衍生——创新生态产业链拓展

生态产业链形成以后,上下游企业之间会形成业务上的稳定合作关系,交流日益频繁,链条上各环节的企业之间联动效应不断增强。创业行为主体由支柱企业延伸到其他企业,创业企业类型由配套企业延伸到竞争型企业,创新生态链由纵向延伸到横向拓展。其实,具有竞争关系的同类型企业之间具有生产方式、技术类型、创新要求以及管理模式上的趋同性,彼此之间的合作更有利于取长补短、优势互补、资源共享,大大降低企业经营过程中的研发、生产、创新和管理方面的内部成本(可以通过类似于上述的模型分析,与纵向配套企业区别在于横向竞争企业的合作降低了企业内部成本,而对外部成本降低的影响不明显,在总成本降低的效果下每个企业的产量上升、价格下降、总收益增加),从而企业会积极进行同类型企业的创业行为,同时加强与竞争企业之间深度合作,带动创新生态产业链的拓展,见图6。创业行为伴随着创新生态产业链的延伸和拓展,不断孕育着新企业的诞生。这种创业更多体现为企业的自我发育、自我衍生和自我复制的过程。

当市场竞争进入到更高层次的技术竞争时,企业的专业化要求更高,创业企业会通过加强内部的经营与管理、加强合作、深度联合,提升自己的竞争力。创新生态产业链上的创业企业为了提高自身的竞争力,除了加强与上下游企业、大学、科研机构等配套机构合作以外,更重视加强与自己有竞争关系的企业合作,实现资源共享、取长补短。当创新要素在区域内流动时,各创业企业可以共同利用创新要素进行创新,从而实现了创新要素的互动循环,促使创业、创新行为的发生。继而,创新成果又会在外部经济的作用下迅速在生态产业链上的创业组织间传递,惠及每一个参与联动的组织,提高了创业企业的技术水平和研发能力,又进一步推动创业和创新,如此循环,周而复始,如图6所示。

(四)“创业网络构建”激活创新集群联动

创新集群是创新生态产业链进一步演进的结果,创新集群将合作关系和互动关系延伸到其他不同性质的组织和机构中,互动的关系突破了产业链阶段的横向和纵向的模式而演变为创新集群内部和内外之间的纵横交错、空间立体、双向反馈的网络系统。

1.创业网络关系构建——创新集群架构

随着环境的变化,市场对企业经营项目、技术要求和创新要求越来越高,企业便对其他配套环节包括政府的政策支持、高新尖端技术的开发和投入、更多的资金支持、更多的信息支持、更专业的服务等产生更高的需求。创业者积极寻求资源、信息,这要从正式网络(企业、科研机构、金融机构等)和非正式网络(家庭、朋友、业务联系)中获得支持,那些拥有了强大网络的创业企业会迅速成长,网络对提供稀缺资源、原料供应、技术、信息等发挥着重要作用[11]。因此,原来的创新生态产业链上、中、下游企业不再能满足需求,关系延伸到与政府、科研机构、大专院校、金融服务机构等不同性质机构之间的合作与互动,互动的方式也不限于原先的业务合作和生产分工,而是更多涉及到彼此的交流、互相学习、知识共享等方式,从而创新集群的架构凸显出来。

2.创业网络运行——创新集群的联动

(1)创业和集群联动带动“高创新”环节进一步集聚

创新集群最显著的特征就是创新企业、研发机构、科研院所、金融机构和服务组织等在空间上的高度集中,并且创新要素在集群内高效流动带动了创新成果的产生。随着市场竞争的加剧和市场需求的变化,创业企业对创新的需求也越发迫切,创新集群的高强度创新活动进一步孕育创新度高的创业活动参与到创新网络的互动中,导致创新集群网络中创新性创业日益增多、创新性创业成果大量聚集,形成区域经济的“高势能区”,成为区域经济的孵化中心,为区域经济的发展发挥着创新源的作用[12]。

(2)创业和集群联动促使“低创新”环节进一步外迁

创业和创新集群的联动带动了创新活动的高频率发生,并在区域内呈现出了创新活动的分布不均衡性特征。其中,创新密集区创新活动频繁,而集群内创新度较低的企业和行业,包括从事传统业务运作、技术水平低、附加值低、高耗能、高污染、粗放型、资源导向型产业和企业等会被逐渐“挤出”创新密集区,这便形成了创新集群演进过程中高创新企业和创业不断“内移”、低创新企业和创业不断“外迁”的现象,最终在创新集群内呈现出“创新高峰区”和“创新平坦区”的交错分布状况。

3.创新集群的联动实现区域经济的辐射效应

创新集群内“创新高峰区”和“创新平坦区”之间不可能是独立而分割的,作为经济增长点的创新高峰区对其他区块的产业和企业会产生较大的辐射作用。因为,创新高峰区的企业和组织会在业务的合作、项目开发、资源利用等方面都有一定的联系和交叉,从而带动各种要素在不同区块和不同组织之间频繁流动。创新高峰区内外之间在回流效应和涓滴效应[13]的作用下,发挥强大辐射和牵引功能,带动其他相关企业联合创新,形成了区块内外联动发展的态势,企业之间差距日渐缩小,最终实现区域经济的协调发展。

4.实证分析

选取105个国家级高新技术产业开发区(以下简称“国家高新区”)作为创新集群进行分析。因为,国家高新区主要是由国务院批准成立的规模最大、创新主体最多、知识性、创新性、技术性以及学习性最突出的高新区,也是最符合创新集群判定条件的集群类型。本研究选取国家高新区国家级示范生产力促进中心政府投入(千元)、国家级示范生产力促进中心人员总数(人)、在孵企业承担国家级科技计划项日数(个)、在孵企业人员数(人)、国家级孵化器总收入(千元)五个度量指标度量创业,母城GDP作为区域经济增长的度量指标,同时选取了母城人均全年社会消费品零售总额(元/人)、母城企业人均资本存量(年末资产/年末从业人员)(百万元/人)、母城全年全社会固定资产投资(亿元)三个指标作为控制变量。数据主要来源于《中国火炬统计年鉴》(2013年)、各地方《国民经济和社会发展统计公报》(2012)和各地方统计年鉴(2013年)。

首先,对多变量指标做因子分析。创业包含五个考察指标,为了便于下一步的回归分析,需要对这五个考察指标做降维处理,使之转化为一个综合变量并能够蕴含多个复杂变量的大部分信息和原来数据的基本结构,本研究使用探索性因子分析(EFA)法进行处理。采用巴特利特(Bartlett)球形检验和KMO 检验法进行验证数据做因子分析的适合度,解释的总方差设置为80%以上并确定公因子的数量为2,见表1。

表1 因子分析检验与解释总方差

根据因子得分数据求出综合得分,综合得分的计算公式为

(5)

其次,线性检验和正态性检验。通过相关分析法分析了创业(EA)与区域经济增长(RE)以及控制变量(CV1、CV2、CV3)与区域经济增长(RE)之间的相关关系,可知EA、CV1、CV2、CV3都与RE之间存在显著的相关关系,模型线性趋势判断采取交叉表的卡方检验,可知、EA、CV1 和CV3 与RE 之间线性组合显著,但是CV2没有通过显著性检验,通过对 CV2 做1/e^-CV2处理,得到新变量 CV22与RE做线性组合的检验,通过了0.1 水平的显著性检验,可以认为RE与CV22有线性相关关系。同样,检验回归模型中随机误差项的正态性分布情况,达到了68%的随机误差项落在区间[-1,+1]内,满足了正态性的条件。

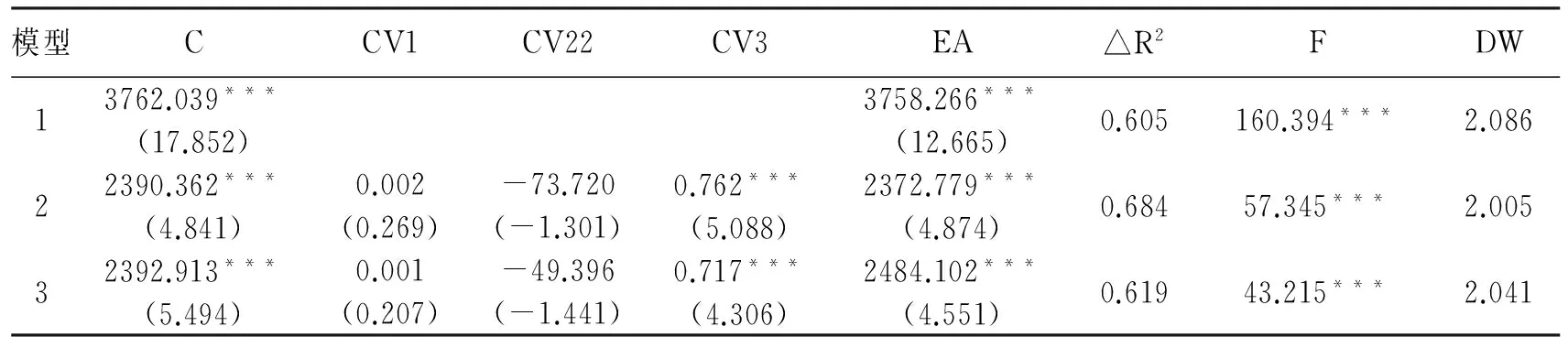

最后,国家高新区创业对区域经济增长的回归分析。在上述线性检验和正态性检验基础上做国家高新区创业对区域经济增长的回归分析。在不考虑控制变量的情况下,创业对区域经济增长的非标准化影响系数为3 758.266,通过了0.01水平的显著性检验,说明国家高新区创业活动对区域经济增长具有显著的影响作用。考虑控制变量的情况下,创业对区域经济增长的非标准化影响系数为2 372.779,通过了0.01水平的显著性检验,调整后的R2大于0.6,方程总体解释能力较强,F 值说明模型的整体解释水平较好,DW≈2说明残差序列无自相关现象。并且,对模型2做多重共线性检验,没有出现条件指数大于10以及相关系数矩阵中数值接近1 的情况,说明模型2不存在多重共线性。利用怀特检验法检测模型2的异方差,统计量nR2(也即 Obs*R-square)的伴随概率为0.000,说明模型2存在明显的异方差现象。采用加权最小二乘法(WLS)修正异方差,取1/CV3^0.3作为权重对原模型进行WLS分析,得到回归结果见表2中模型3,创业对区域经济增长的非标准化影响系数为2 484.102,通过0.01水平的检验,对模型3做怀特检验,统计量nR2的伴随概率为0.21,认为不存在异方差现象。因此,可以认为国家高新区创业活动实现了区域经济的辐射效应。

表2 回归结果

注:*代表p<0.1,**代表p<0.05,***代表p<0.01,括号内为t检验值。

三、总 结

1.创新要素空间集聚是创新集群形成的初级阶段,初期创业要素往往以追求高利益与低成本为目的而发生集聚,为创新集群的要素集聚提供了条件和动力。但是也会存在行业相关度低、创新能力高低差异等问题,创新集群还需要进一步的自我演化和自运行的过程,才能充分地体现创新职能和集聚效应。

2.主导企业极化是创新集群形成的重要阶段,创业活动的进行笼络了丰富的创新资源和要素,推动了经济增长极的形成。但是各组织机构之间还没有建立良好、成熟的合作体系,技术研发能力较弱,创新能力还没有得到充分的展现,创新成果较少。因此,对支柱企业的培育要建设企业互动合作的平台,充分发挥创新要素集聚带来的规模效应和外部经济,让支柱企业在进一步的发展中继续发挥经济的支柱作用,为后期创新集群的溢出效应和对区域经济的贡献奠定基础。

3.配套企业和竞争型企业的衍生促进了生态产业链的形成,随着创新信息在生态产业链上的各创业企业间传递时,创新成果被共享,企业创新能力得到增强,创新链成了创新集群的主要增值手段,并随着创新生态产业链的形成和联动有效地促进了创新成果的产业化,在创新成果产业化的带动下不断创造新的经济增长点。但是,限于企业的类型和其他配套机构的参与较少,创新能力还没有充分地体现,还无法实现创新中心和孵化中心的强大创新功能。

4.如果说创新要素的空间集聚到支柱产业的极化效应到生态产业链的形成都体现了“集”的特征,那创新集群的联动更多地体现了“散”的特征。“集”就是集聚效应,表现为企业、机构等创新要素空间上的集中,“散”也就是“扩散效应”,表现为信息、产品、资源等要素传递与流动,带动其他组织和地区发展。总之,从区域空间角度来说,创新集群是创业人员进行创业活动的中心,也是创新人才从事创新活动的中心,是创新要素实现市场价值的中心,更是带动区域经济协调发展的中心。

[1] AUSTIN J, STEVENSON H, WEI SKILLERN J. Social and Commercial Entrepreneurship: Same, Different, or Both?[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2006, 30(1): 1-22.

[2] GLAESER E L, KERR W R. Local Industrial Conditions and Entrepreneurship: How Much of the Spatial Distribution Can We Explain?[J]. Journal of Economics & Management Strategy, 2009, 18(3): 623-663.

[3] DELGADO M, PORTER M E, STERN S. Clusters and Entrepreneurship[J]. Journal of Economic Geography,2010, 10(4): 495-518.

[4] 冯江华,王峰.主导产业,优势产业和支柱产业辨析[J].生产力研究,2000,(3): 72-73.

[5] 徐维祥,陈斌.创新集群创新绩效影响机制研究[J].经济学动态, 2013,(10): 89-95.

[6] RINDOVA V, BARRY D, KETCHEN D J. Entrepreneuring As Emancipation[J]. Academy of Management Review, 2009, 34(3): 477-491.

[7] SCOTT A J. Industrial Organization and the Logic of Intra-metropolitan Location, II: A case Study of the Printed Circuits Industry in the Greater Los Angeles Region[J]. Economic Geography, 1983:59(3): 343-367.

[8] 刘友金,罗发友.基于焦点企业成长的集群演进机理研究——以长沙工程机械集群为例[J].管理世界, 2006 (10):159-161.

[9] COVIN J, MILES M. Corporate Entrepreneurship and the Pursuit of Competitive Advantage,Entrepreneurship:Theory and Practice ,1999,23(3):47-63.

[10] 吴晓波,周伟华,杜健.创业管理[M].北京:机械工业出版社,2011.32-33.

[11] LECHNER C, DOWLING M, WELPE I. Firm networks and Firm Development: The Role of the Relational Mix [J]. Journal of Business Venturing, 2006, 21(4): 514-540.

[12]陈斌,徐维祥,王庆喜.创新创业与创新集群发展研究综述[J].科技进步与对策, 2014, 31(9): 157-160.

[13] HIRSCHMAN A O. The Strategy of Economic Development[M]. New Haven: Vale University Press, 1958:45-46.

FANG Liang1,2, XU Wei-xiang1

(1.School of Economics and Management, Zhejiang University of Technology, Hangzhou Zhejiang 310023,China;2. School of Economics and Management,Huangshan University, Huangshan Anhui 245041, China)

(责任编辑:张雅秋)

A Study on the Formation Mechanism of Innovation Clusters from the Perspective of Entrepreneurship

This study aims at investigating the formation mechanism of innovation clusters from the perspective of entrepreneurship with the analytical framework of Game theory. The results show that entrepreneurship has become the driving force of the economic development, and that innovation clusters' leading role in regional economy is closely related to highly efficient entrepreneurial activities in the innovative clusters. Making use of entrepreneurial opportunities promotes agglomeration of the innovation factors; founding new business motivates polarization of the leading enterprises; developing entrepreneurial organizations strengthens the linkage of the innovative ecological industry chains; constructing entrepreneurship network activates the innovation clusters' linkage. It is therefore argued that, to achieve coordinated development of the regional economy, the entrepreneurial activity of innovation clusters should be enhanced and the radiation effect of innovation clusters should be fully utilized.

entrepreneurial process; innovation cluster; formation mechanism; clusters linkage

2015-09-08

国家自然科学基金项目“创新集群、创业动力与区域经济发展研究”(71273243);安徽省高校省级优秀青年人才基金重点项目“黄山市城镇化建设与乡村旅游互动发展研究”(2012SQRW148ZD);黄山学院校级人才启动项目“新型城镇化、创新型产业集群与区域经济增长研究”(2016xskq002)。

方亮,男,浙江工业大学经贸管理学院博士研究生,黄山学院讲师。研究方向:产业集群与区域发展。

徐维祥,男,浙江工业大学经贸管理学院教授,博士。研究方向:产业集群与区域发展。

F270

A

1672-8106(2016)04-0057-08