论《老子》“道”观念的来源

2016-12-26孙功进

孙功进

(武汉大学 哲学学院, 湖北 武汉 430072)

论《老子》“道”观念的来源

孙功进

(武汉大学 哲学学院, 湖北 武汉 430072)

《老子》的“道”观念有三个主要来源,即原始宗教、古代思想以及史官对天道的认知。《老子》之“道”的神秘性透露出了其与巫文化和原始宗教的亲缘关系;同时,《老子》的“道”本身仍带有原始宗教信仰中神灵的印记。不仅如此,《老子》的修养之道、治国之道等思想都可以在老子之前找到渊源或恰适的思想发展脉络。此外,史官察识天道的职能也使得《老子》的“道”论直接以春秋以来的“天道”观为其思想原型。

《老子》; 道; 巫; 史官; 天道

《说文解字》辵部:“道:所行道也。从辵从□。一达谓之道。”“道”的本意是人行走的直达道路。《诗经》中的“道”主要是指道路,也有“道说”义,同时亦有了由道路这一“道”的原始内涵引申出的行为法则义①。今文《尚书》中的“道”字主要在治道的意义上使用②。在《左传》、《国语》中“道”的抽象内涵被更为广泛地运用③。“道”在《老子》中被提升为本原、本体之道。《老子》作为哲学概念的“道”有何来源呢?本文在已有研究的基础上④,对此作进一步的探究。

一、来源之一:原始宗教

论及原始宗教,不能不提及巫文化,可以说“巫术是人类最原始的宗教形式”[1]18。陈来据先秦“绝地天通”的记载强调说:“第一,中国上古曾有一个‘家为巫史’即人人作巫、家家作巫的巫觋时代;第二,上古巫觋的职能是促使天地的交通;第三,中国历史上的巫觋曾经历了一个专业分化的过程。”[2]26又说:“夏商周三代的古巫虽带有上古巫觋的余迹,但已转变为祭祀文化中的祭司阶层,其职能也主要为祝祷祠祭神灵,而非巫术。”[1]18陈来的观点指出了有浓厚原始宗教意味的巫文化向祭祀文化的的转变以及三代之巫的基本职能。关于巫字,《说文解字》巫部:“巫,祝也。女能事无形,以舞降神者也。象人两袖舞形,与工同意。古者巫咸初作巫。”《说文》“以‘祝’释‘巫’,是在祭祀文化的体系中说明巫”[2]46,而《说文》中的“巫”是通过“以舞降神”来沟通人神,巫“能事无形”的“无形”显指鬼神而言。“能事无形”表明了巫具有的神职特性。后来的史官群体正是从巫中分化出来的。这一点从司马迁追溯家族史官源流时的一番话中便可见一斑:

昔在颛顼,命南正重以司天,北正黎以司地。唐虞之际,绍重黎之后,使复典之,至于夏商,故重黎氏世序天地。其在周,程伯休甫其后也。当周宣王时,失其守而为司马氏。司马氏世典周史。(《史记·太史公自序》)

司马迁将史官源头追溯至重、黎。依《国语·楚语下》观射父与楚昭王关于“绝地天通”的一段对话,重、黎在“绝地天通”后分司天地,使得民神“无相侵渎,是谓绝地天通”[3]530。这就是说,“人向天有什么请求向黎说去,黎再通过重向天请求,这样使巫的职责专业化,此后平民再不能直接和上帝交通,王也不兼神的职务了,重和黎实巫之始祖。”[4]据此,司马迁实际肯定了史官源出于巫。正如杨向奎指出的那样:“而史之源流,乃:神,巫,史相传。由神而巫,由巫而史,故司马迁自述祖德上及重黎。”[5]庞朴更是明言:“史官出于谁?正就是那些能事无形的以舞降神的巫。”[6]《史记》记载老子为“守藏室之史”,“守藏史”是史官职能分化的结果,但“史”与“巫”的亲缘关系仍在《老子》思想中有所体现,《老子》“道”的神秘性就是一个很好的证明。

《老子》在描述“道”的特征时指出:

视之不见名曰夷,听之不闻名曰希,搏之不得名曰微。此三者不可致诘,故混而为一。其上不皦,其下不昧,绳绳兮不可名,复归于无物,是谓无状之状,无物之象。是谓惚恍。迎之不见其首,随之不见其后。(十四章)[7]31-32

道之为物,惟恍惟惚,惚兮恍兮,其中有象;恍兮惚兮,其中有物。窈兮冥兮,其中有精;其精甚真,其中有信。自今及古,其名不去,以阅众甫。(二十一章)[7]52-53

“惟恍惟惚”的“道”作为“无状之状”、“无物之象”,具有“视之不见”、“听之不闻”、“搏之不得”的神秘特点。“道”的这种特点与巫所事的“无形”之神灵、鬼神具有很大的相似性。在此意义上可以说,“道”的原型脱胎于巫在沟通人神活动中的体验。《老子》还多次讲到“無”,通行本第四十章“天下万物生于有,有生于无”的“无”是指无形之“道”。庞朴认为《老子》“有生于无”的“无”当作“無”,“巫是主体,无是对象,舞是链接主体与对象的手段,巫、无、舞,是一件事的三个方面。因而这三个字,不仅发一个音,原本也是一个形”[8]354;“道家尚无……都在暗示着他们与巫的血缘关系。”[8]361庞朴先生对《老子》“有生于无”中的“无”字的阐述从一个侧面说明了《老子》的“道”在思想来源上与巫及原始宗教的关系。

此外,《老子》的“道”本身仍带有原始宗教信仰中神灵的印记。关于这一点,《老子》相关的描述有:

神得一以灵。(三十九章)[7]106

以道莅天下,其鬼不神。(六十章)[7]157

古之所以贵此道者何?不曰:求以得,有罪以免邪?(六十二章)[7]158

在《老子》看来,“道”之“贵”乃是因其“求以得,有罪以免”。“道”的这种满愿与免罪的特点与宗教神灵如出一辙。“神得一以灵”、“以道莅天下,其鬼不神”还说明,“一”或“道”来源于神鬼谱系中地位更高的神灵。这些都反映出“道”带有原始宗教信仰的鲜明特征。

总之,《老子》的“道”与巫及原始宗教有着密切的关联。关于这一点,闻一多曾指出:“我常怀疑这种哲学或玄学的道家思想必有一个前身,而这个前身很可能是某种富有神秘思想的原始宗教,或更具体点讲,一种巫教。”[9]《老子》的“道”与原始宗教的关联,为后来道家向道教的转变埋下了内在的文化因子。

二、来源之二:老子之前的古代文化思想

老子作为守藏史,职掌典籍。今文《尚书·周书》的《多士》篇记载:“惟尔知,惟殷人有册有典,殷革夏命。”[10]这说明殷商时期已有典册。朱熹则将老子所见典籍推至有关三皇五帝之书:“盖老耽周之史官,掌国之典籍、三皇五帝之书,故能述古事而信好之。如五千言,亦或古有是语而老子传之,未可知也。”[11]朱熹的观点多出于推测,但无论如何,老子作为职掌典籍的史官,载于典册的古代思想无疑可以为其思想提供丰厚的历史文化资源。张舜微就认为老子的“道”渊源有自,他说:

首先,在老子本书中,早已明白说过:“古之善为道者,微妙玄通,深不可识。”(十五章)又说:“古之所谓曲则全者,岂虚言哉!”(二十二章)又说:“古之所以贵此道者何?不曰求以得,有罪以免邪!”(六十二章)又说:“古之善为道者,非以明民,将以愚之。”(六十五章)据此,可知在老子以前,已有不少的人阐明过这些道理,为他所继承了。又何能武断地说道家学说是由老子首创的呢?其次,我们再看《庄子·天下》篇叙述诸子学说的兴起,每云“古之道术有在于是者,某某闻其风而说之。”这说明了每一学派的出现,都是前有所承,而不是凌空起来的。他明明说过:“古之道术有在于是者,关尹、老聃,闻其风而说之。”可知老聃之前,还有这方面的老前辈,为老聃学说之所自出。何可一概抹煞,将创始之功归诸老聃?最后,我们试检《汉书·艺文志·诸子略》道家,著录了《伊尹》、《太公》、《辛甲》、《鬻子》、《筦子》诸书,在老子前。可知道家学说的兴起,真是源远流长,似乎没有理由只从老子谈起。[12]15-16

张舜微列举三条证据论证老子学说承古代思想而来。前两条证据很有力,第三条证据仍需进一步考证。张舜微所引《老子》章句中,通行本第十五章的内容亦见于竹简本。从十五章“豫兮若冬涉川,犹兮若畏四邻,俨兮其若客,涣兮其若凌释,敦兮其若朴,旷兮其若谷,混兮其若浊”等描述来看,其所说的“善为道者”的“道”应是就修养论或修养方法而言。这说明老子的修养之道的确吸收了其之前的修养思想。六十二章所说的“古之善为道者”的“道”则明显带有巫史文化的神道色彩。六十五章所说的“古之所以贵此道者”的“道”明显是指古时的治理方法即治道而言。关于古代的治道,孔子亦指出:“无为而治者,其舜也与!夫何为哉?恭己正南面而已矣。”这说明以“无为”为特征的老子思想所包含的治道层面确与上古社会思想有关。《老子》书在提及修养论和社会治理方略时,采取了“古之善为道者”的叙述方式,这说明老子的“道”对于古代思想有所吸收。

同时亦须指出,张舜微是从治道的角度理解先秦的“道”观念和道家之“道”的。他说:“大约在我国奴隶社会和封建社会的统治者,都有‘南面之术’之称,‘南面术’便是他们怎样驾驭臣下、压制人民的一套手法和权术。这种术,周秦古书中,名之为‘道’;古代有人把这种术的体和用,总结出了一套有系统的理论,便是‘道论’;宣扬这种理论的,便是‘道家’。”[12]9张舜微在治道的意义上使用“道家”一词,但《老子》的“道”之内涵除了治道之外,还有宇宙本原之道和万物本体之道,本体、本原之道确为《老子》书所首创。

张舜微所列《汉书·艺文志》所记老子之前的道家古书,资料乏陈,唯有今本即唐人逄行珪所献《鬻子》存世,但多认其为伪书[13]。据《史记·楚世家》、《史记·周本纪》、《史记·三代世表》记载,鬻子确有其人:

周文王之时,季连之苗裔曰鬻熊,鬻熊子事文王,早卒。(《史记·楚世家》)

公季卒,子昌立,是为西伯。西伯曰文王,遵后稷、公刘之业,则古公、公季之法,笃仁,敬老,慈少。视下贤者,日中不暇食以待士,士以此多归之。伯夷、叔齐在孤竹,闻西伯善养老,盖往归之。太颠、闳夭、散宜生、鬻子、辛甲大夫之徒皆往归之。(《史记·周本纪》)

楚熊绎,绎父鬻熊,事文王,初封。(《史记·三代世表》)

《鬻子》二十二篇。(其下班固注云:“名熊,为周师,自文王以下问焉。周封为楚祖。”)(《汉书·艺文志》)

这里需要指出的是,即使今本《鬻子》为伪书,并不能由此推知《汉书·艺文志》所载《鬻子》亦为伪书。今本《列子》曾引《鬻子》,但今本《列子》多认为是伪书[14],故难从《列子》所引来考证《鬻子》的思想。贾谊《新书·修政语下》载有鬻子答周文王、周武王、周成王的问话九处[15],其中包含有治道的内容。从其所引来看,鬻子所说的“道”是指治道即治国原则,涉及善、仁、敬、道义、礼节、忠信、道、德、力等概念。《老子》的“道”虽和上述鬻子所言之“道”差别较大,但《老子》所包含的治国思想即“君人南面之术”的旨趣无疑是显而易见的。由“治道”这一思想线索的发展来看,结合老子的史官身份考虑,《老子》一书的治国思想当如张舜微所言,是沿着古代治道思想的脉络发展而来,亦不能排除其对鬻子治道思想加以吸收、批判和超越的可能。

此外,据《史记·殷本纪》记载,伊尹的著作有《女鸠》、《女房》、《咸有一德》、《伊训》、《肆命》、《徂后》、《太甲》。古文《尚书》有《太甲》篇,但一般认为《古文尚书》为伪作⑤,故不作引用。另《吕氏春秋·先己》有关伊尹的记载有与《老子》相似的文句,兹列于下:

汤问于伊尹曰:“欲取天下,若何?”伊尹对曰:“欲取天下,天下不可取。可取,身将先取。”(《吕氏春秋·先己》)

将欲取天下而为之,吾见其不得已。天下神器,不可为也,不可执也。为者败之,执者失之。(《老子》二十九章)

若《吕氏春秋》所述伊尹之言可靠,则《老子》书确有取于伊尹思想。《庄子·让王》说伊尹“强力忍垢”,亦与《老子》七十八章“是以圣人云:‘受国之垢,是谓社稷主,受国之不祥,是为天下王’”的文义相合。由此看来,《汉书·艺文志》将伊尹看作前道家恐亦非虚言。

由上可知,《老子》的修养之道、治国之道等思想都可以在老子之前找到渊源或恰适的思想发展脉络。作为史官,对古代思想加以吸收、改造和哲学提升,阐发以“道”为核心的思想,从而为人的存在提供参照和解蔽之方,做到“执古之道,以御今之有”,正是《老子》哲学的基本出发点。

三、来源之三:史官对天道的体察

脱胎于巫的史官在殷周之际进一步分化和发展。《吕氏春秋》和《淮南子》认为夏朝已有史官存在,并以职管“图法”为最主要的特征⑥。据殷墟甲骨文,商代史官已大量出现,陈梦家将殷墟甲骨卜辞中出现的史官分为尹、多尹、作册、多任务、史、北史、卿史、御史、大吏、东吏、西吏等二十余种次[16]。刘恒将殷墟卜辞所见的殷代史官分为作册、大史、四方史三类[17]。周代的史官更加完善,出现于金文和《周礼》中的史官称谓有作册、内史尹、太史、内史、御史、小史、女史、外史等[18]。

作为史官源头的古代的巫主要负责沟通神人。《国语》“绝地天通”中“司天以属神”的“重”相对于“黎”来说,巫的色彩更为浓厚。带有浓郁神学色彩的“司天以属神”这一职责,实成为后世源出于巫之史官观天道、天数、天行、天文的渊源。司马迁将“典天官事”这一司马氏家族的史官职能上溯到重、黎正是基于这一观念。从司马迁所明确指出的古之“天数”传承系统中,我们便不难发现这一点:

昔之传天数者:高辛之前,重、黎;于唐、虞,羲、和;有夏,昆吾;殷商,巫咸;周室,史佚、苌弘;于宋,子韦;郑则裨灶;在齐,甘公;楚,唐眛;赵,尹皋;魏,石申。(《史记·天官书》)

“《史记·天官书》‘昔之传天数者’名单之前半部,除昆吾一人稍异,姑置不论外,其余巫咸、重、黎、羲和诸人,皆为专司沟通天地人神之巫觋。”[19]其中的羲和,《尚书·尧典》还以其为职掌天文历法之官:“乃命羲和,钦若昊天,历象日月星辰,敬授人时。”史佚则为周之史官⑦,苌弘、子韦、裨灶为星占术士⑧,甘公、石申诸人应为占星术和星占学的传人。《天官书》的这一传承序列体现了由巫而史再到星占学的渐次发展历程,从《史记》的记载来看,作为史官源头的古代巫觋之职事含有晓天文、传天数的内容。

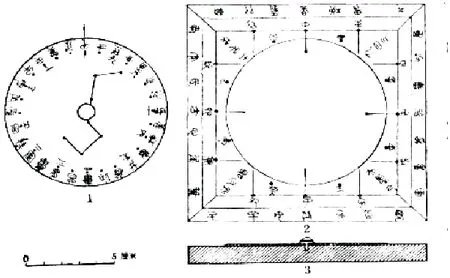

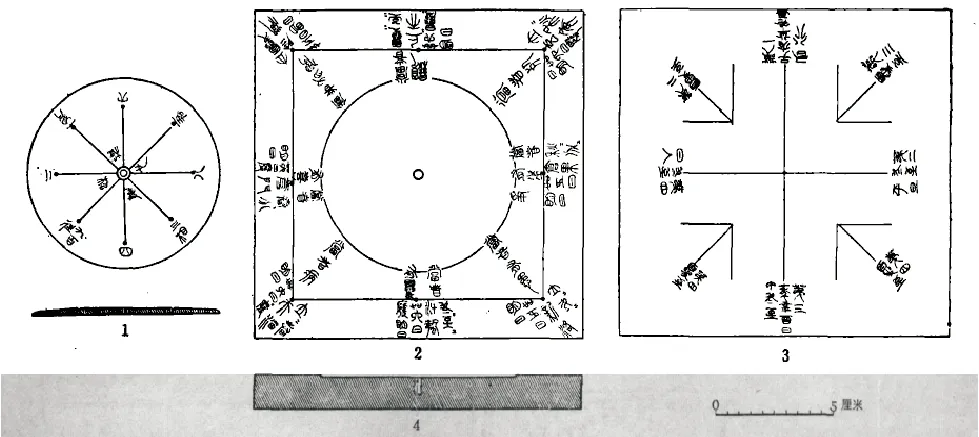

源于巫的史官经过不断分化,在春秋时期已有专门负责明天道的史官,这一点在《国语》、《左传》、《周礼》等书中皆可看到。从《左传·文公十四年》、《昭公三十二年》所载史官叔服和史墨的言论来看⑨,其思想带有强烈的星占学意味,其对人事吉凶的预言是据星象而发,与苌弘、裨灶之术近。《国语·周语上》中的古之太史能观察日月运行并进而对于“土气”之情状作出判断以指导农时,告于“稷”的太史亦能凭此术观察“阳气俱蒸”之状[3]11,这都与天文历法有关。《周礼·春官宗伯》中的太史有“正岁年”、“颁告朔”之责,且于闰月时要告知王者“居门,终月”,这些史官的职能所指皆属于察天知时的早期天文历法的范围[20]。值得注意的是,《周礼》中的太史还有一项重要的职能,即作战时“抱天时,与大师同车”。关于这里的“抱天时”,任继愈引郑玄注和惠士奇《礼说》,特别是郑玄“太史主抱式以知天时,处吉凶”的说法,并据《史记·龟策列传》“平运式”、《太玄》“履灵式”之语,认为“这里所讲的‘式’,是可以旋转的两块木板,上面一块木板圆形,象天,下面一块木板方形,象地。上下两块木板分别刻着天干地支。”[21]14任继愈进而指出:“老子书中所讲的‘式’就是当时太史用来占天文的工具,从他运用的例子、术语,还可以看出太史抱式的痕迹。”[21]14其后陈梦家亦认为“式(栻、拭)局(梮)与天时并指一物”[22]。1977年安徽阜阳西汉汝阴侯墓出土了三件“式”盘⑩,即二十八宿圆盘、六壬栻盘和太乙九宫占盘,皆与天文占卜有关。文物的出土验证了史籍所载“式”的后世流传形式,出土的三件式盘见图1~3。

1.地盘;2.度盘

1.天盘;2.地盘;3.剖面

1.天盘;2.地盘;3.地盘背面;4.剖面

任继愈早于此文物出土十余年就据前贤之言将《老子》书中的“式”与太史之“式”联系起来,是极富见地的。严敦杰认为《周礼》郑玄注中的“抱式以知天时”的“式”就是式盘。王兴业认为《周礼》中的“‘天时’即载天文星宿的六壬栻盘”[23]。汝阴侯墓出土的三种式盘中,六壬栻盘所刻内容相对简单,而且太乙九宫占盘与《灵枢经·九宫八风》的内容极为接近,其与《灵枢经》的关系密切,故疑其相对于太乙九宫占盘更为早出。另据《史记·日者列传》司马贞索引:“式即栻也。栻之形上圆象天,下方法地,用之则转天纲加地之辰。”索引中所说的“式”有地辰即十二支,而汝阴侯墓出土的六壬栻盘的地盘亦有十二支。《史记·龟策列传》记载春秋时宋国的卫平“援式而起,仰天而视月之光,观斗所指,定日处乡。规矩为辅,付以权衡。四维已定,八卦相望。视其吉凶,介虫先见。”卫平的式占须“观斗所指”,即须借助于观测北斗指向而进行,汝阴侯墓出土的六壬栻盘的天盘亦刻有北斗七星。据此,从式盘的演变来看,疑六壬栻盘的出现相对于太乙九宫占盘而言更早。汝阴侯墓出土的六壬栻盘及相关记载为我们大体呈现了六壬栻盘的一些情形,并且六壬栻盘的出现相对较早。综合以上几个方面,《周礼》所载的“式”及早期所用之“式”,应与汝阴侯墓出土的六壬栻盘存在着渊源关系,但《周礼》所载及早期天文占所用的式盘之真实面貌仍不十分明朗。尽管如此,《周礼》中的太史借助于式盘测天文以定人事这一点却是可以肯定的,这多少反映出周代史官对天文历法的重视和依赖。

由上可知,春秋时期不少史官具有察知天文数度的职能。约起于春秋初叶的“天道”概念[24]应是在此种背景下出现的。在《左传》中,“天道”一词约有神秘性的天命、必然性的规律、天体运行及其轨迹等几方面的含义。《左传》中“天道”的上述几个含义实际上都是围绕天文星象而发生变衍的,只不过这种与天体运行相关的“天道”内涵往往包裹在神学天命论的外衣之下。这既是周代天命论发展的表现形式,又蕴含着新思想的萌芽。

老子虽为管理图籍的“守藏史”,但史官群体之间的亲缘关系使得周代史官明天道的职能亦成为老子哲学的一个重要背景。从《老子》书来看,多次出现“天之道”这一字眼,其对“道”的阐述在很大程度上当与史官对天行、天道的体察有关。以下几章就是明显的例子:

天地之间,其犹橐籥乎?虚而不屈,动而愈出。(第五章)[7]14

功遂身退,天之道。(第九章)[7]21

其上不皦,其下不昧,绳绳不可名,复归于无物。(十四章)[7]31

有物混成,先天地生。寂兮寥兮,独立不改,周行而不殆,可以为天下母。吾不知其名,字之曰道,强为之名曰大。大曰逝,逝曰远,远曰反。(二十五章)[7]62-63

天之道,不争而善胜,不言而善应,不召而自来,繟然而善谋。(七十三章)[7]181-182

天之道,其犹张弓与!高者抑之,下者举之,有余者损之,不足者补之。天之道,损有余而补不足。(七十七章)[7]186

第五章以槖、籥来喻说天地宇宙“虚而不屈,动而愈出”的特性,当来源于对天地宇宙的经验性观察。橐与籥虽然中空,然兴作发动时却可不断鼓动风气并产生音声,所谓“虚而不屈,动而愈出”。橐、籥之所以如此,正是符合了“道”的“虚”性。天地之间犹如橐、籥一般,虽虚静冲漠但却有生作和呈现万有的巨大潜能。天地宇宙与之类似,虽似浩渺冲虚,然其间却有日月星辰运转,有四时依次更替,有风雨雷电依时而至,有万物生长、涵括于其中。这种看似浩渺空虚的宇宙实含有生发万有的能力。第五章老子以槖、籥作喻,不过是晓示天地“无心而成物”[25]的冲虚本性的一种手段。

第九章用以描述“天道”特性的“功遂身退”,应亦来源于对日月星辰交替运行、四时变化、昼夜更替这些天道规律的观察。王弼于“功遂身退,天道”下注:“四时更运,功成则移”[7]21。王弼将“功遂身退”的原型还原为四时交替,深得《老子》古义。后苏辙、王元泽亦强调“功遂身退”这一观念的天道背景。苏注:“日中则移,月满则亏。四时之运,成功者去。天地尚然,而况于人乎?”[27]21王注:“寒暑相推,物极则反,阴阳代运,天道固然。”[27]21需要指出的是,弼本“功遂身退”一句,《淮南子·道应训》、《文子·上德》所引及《河上公章句》皆作“功成名遂,身退”。《淮南子》和《文子》对此句的引用及说明皆是结合人事进行的,与“名遂”形成对应。但简本《老子》作“功遂身退,天之道也”[28]258。从各本共同出现的“天道”或“天之道”来看,“天道”或“天之道”之前的内容应与“天道”概念有关,且较早的简本《老子》作“功遂身退”。故“功成名遂,身退”的说法应为后出[28]258,“功遂身退”应为《老子》原文。通行本第九章是将“功遂身退”的天道规律运用于人事领域,体现出鲜明的推天道以明人事的史官思维特征,其“功遂身退”的原型实来源于对天道本身的体察。

十四章“其上不皦,其下不昧”中的“皦”、“昧”皆与光亮有关。以“皦”、“昧”对“道”进行描述,类似于对星象所作的观察。这种对“道”的描述语言透露出先秦星占、星象学的影子,带有史官的职业特点。这亦可以说是老子之“道”出于史官对“天道”体察的一个方面。

二十五章的“周行”和“反”的观念应亦来源于对日月星象、四时更替等天道现象的观察。对此,任继愈早已进行了说明[21]16。王博在《老子之道的史官特色》一文中根据帛书《老子》甲本“惚”作“忽”、“恍”作“望”这一点,认为“‘忽望’是形容月体变化的‘晦望’”,并认为“老子完全是依照自然界中月亮之变化情形来形容道的”[29]。应当说,老子之“道”不必一定以月亮为原型,但其“周行”、“反”的观念来源于对天体运行、四时交替的观察应是没有问题的。表征天体、四时运行规律的“天道”实际上和先秦文献中的“天行”是同一内涵的概念,指“天”的运行轨迹和特点[30]。《老子》则将天道往复运转的规律用于世界从何而来、归于何处这一哲学问题的解答,并对“天道”这一概念作了哲学提升,赋予其更为丰富的内涵。如“大曰逝,逝曰远,远曰反”,强调“道”是整个世界生化往复的道路,“夫物芸芸,各复归其根”,强调“道”是万物莫不由之的轨迹和道路。“道路”这一“道”的原始内涵在《老子》中被提升到普遍性的高度,所谓“万物莫不尊道而贵德”。可以说,“老子实际是将原来‘天道’的比较具体的‘天文’含义进一步抽象为‘道’的绝对一般的含义。”[31]

二十五章“道法自然”的结论应是出于对天道运行特点的一种领悟。这种以“自然”对“道”之特性的描述,与七十三章“天之道,不争而善胜,不言而善应,不召而自来,繟然而善谋”的说法相类似。自然界中的日月轮转、四时交替、风雨雷电的兴作等天文现象皆具有“不召而自来”、“不言而善应”的特点,万物赖之生长收藏,此种意义上的“天道”可谓“繟然而善谋”。此种天道规律万物莫逃乎其中,真可谓“不争而善胜”。天道的这一特点总是无心而“自然”的。孔子亦有言:“天何言哉?四时兴焉,百物生焉。天何言哉?”孔子的话透露出其对天道、天行的“自然”本性的肯定。这与《老子》书中“天道”、“天之道”的“自然”色彩具有一致性。老子“道法自然”的命题以及“自然”这一老子哲学的最高价值当由对天道的领悟而来。

七十七章对“天之道”的描述中,“高者抑之,下者举之”的说法与日月星辰的升降运动的特点具有一致性。老子实际上是将日月星辰的运作特性同人在张弓射箭时抑高举下的活动相类比。“损有余以补不足”的观念既可由上述“抑高”和“举下”这一天体升降特点而产生,也可与月相、四时的盈虚消长相对应。天体运转、四时交替所表现出来的这种“损不足以奉有余”的特性,在《老子》书中进一步被抽象成天道或“道”的法则。老子正是深感于社会领域中“损不足以奉有余”的现实,从“裒多以益寡”[27]184的天道特性出发,使“损不足以奉有余”的“人之道”与“天之道”形成鲜明的对比,以此来强调人道效法天道的必要性。这一方面反映出当时的社会现实,同时也透露出了老子思想的用世色彩和现实观照。

总之,原始宗教、古代思想和史官对天道的察识构成《老子》“道”观念的三个主要来源。“道”观念和原始宗教的亲缘关系使得《老子》的“道”带有某种神秘性。不仅如此,《老子》的“道”还是吸收老子之前的古代治道和养生思想的产物,这使《老子》之“道”带有强烈的现实关切。史官具有的察天知时的功能使得《老子》的“道”以春秋以来的“天道”观念为思想原型,亦使“道”具有了某种客观性。考察《老子》“道”观念的来源,应注意将上述三个方面结合起来,唯有如此,对《老子》“道”之特点的恰切理解才成为可能。

注 释:

① 如《齐风》“鲁道有荡”、《桧风》“顾瞻周道”、《小雅》“周道倭迟”、《鲁颂》“顺彼长道”的“道”皆为道路义。《墉风》“中冓之言,不可道也”的“道”为道说义。《诗经》中已有了“道”的抽象内涵,如《小雅》“如匪行迈谋,是用不得于道”的“道”即为法则义。

② 如《君奭》中“我道惟宁王德延”、《洪范》“王道荡荡”、“王道平平”等句中的“道”皆指社会治理之道而言。

③ 《左传》中出现了“天之道”、“古之道”、“存亡之道”、“无道”、“生民之道”等词汇,这种抽象意义上的“道”主要带有“必然性”、“法则”、“途径”等内涵。《国语》中有“天道”、“人道”、“文道”、“鬼道”、“有道”、“无道”、“不道”、“使民之道”等,其“道”字的内涵多同于《左传》中的“道”。《国语》中的“道”亦有引导义,如《晋语》“道之以文”的“道”即作引导义。

④ 陈鼓应、白奚从老子思想与“古之道术”,老子的怀古情结、老子思想与原始宗教文化三个方面对老子学说的思想渊源进行了阐述。见陈鼓应、白奚《老子评传》,南京大学出版社2001年版,第18-86页。本文着重对老子“道”观念的来源作进一步的补充性说明。陈鼓应、白奚从老子思想与“古之道术”,老子的怀古情结、老子思想与原始宗教文化三个方面对老子学说的思想渊源进行了阐述。见陈鼓应、白奚《老子评传》,南京大学出版社2001年版,第18-86页。本文着重对老子“道”观念的来源作进一步的补充性说明。

⑤ 冯友兰指出:“真的《古文尚书》约在晋朝‘永嘉之乱’时遗失了,此后所有的《尚书》只有今文那一部分是真的。”见冯友兰《中国哲学史史料学》,江苏教育出版社2006年版,第22页。

⑥ 相关记载见《吕氏春秋·先识览第四》、《淮南子·泛论训》。见许维遹《吕氏春秋集释》(下),中华书局2009年版,第395-396页;何宁《淮南子集释》(下),中华书局1998年版,第946页。

⑦ 《国语·周语下》韦昭注认为史佚为“周文、武时太史尹佚也”。

⑧ 苌弘、裨灶的记载见于《左传》,子韦的记载见于《吕氏春秋·制乐》和《淮南子·道应训》。

⑨ 见杨伯峻《春秋左传注》修订本(二),中华书局2009年版,第604页;《春秋左传注》修订本(四),中华书局2009年版,第1516页。

⑩ 称为三件式盘是据《阜阳双古堆西汉汝阴侯墓发掘简报》一文的说法,式盘名称皆从此文。见《文物》1978年第8期,第15-16页。

[1] 陈 来.殷商的祭祀宗教与西周的天命信仰[J].中原文化研究,2014(2).

[2] 陈 来.古代宗教与伦理[M].北京:三联书店,1996.

[3] 邬国义,等.国语译注[M].上海:上海古籍出版社,1994.

[4] 杨向奎.中国古代社会与古代思想研究:上册[M].上海:上海人民出版社,1962:163.

[5] 杨向奎.再论老子[J].史学研究,1990(3):23.

[6] 庞 朴.稂莠集[M].上海:上海人民出版社,1988:287.

[7] 楼宇烈.老子道德经注校释[M].北京:中华书局,2008:31-32,52-53.

[8] 当代学者自选文库·庞朴卷[M].合肥:安徽教育出版社,1999:354.

[9] 闻一多.道教的精神[M]//闻一多全集(一).北京:三联书店,1982:143.

[10] 尚书[M].王世舜,王世叶,译注.北京:中华书局,2012:248.

[11] 朱 熹.晦庵先生朱文公文集卷三十《答汪尚书》[M]//朱子全书:第21册.上海:上海古籍出版社,2002:1293.

[12] 张舜微.周秦道论发微[M].北京:中华书局,1982:15-16.

[13] 张京华.鬻子笺证[M].上海:华东师范大学出版社,2012:7-8.

[14] 列子[M].叶蓓卿,译注.北京:中华书局,2011:1.

[15] 吴 云,李春台.贾谊集校注[M].天津:天津古籍出版社,2010:296-299.

[16] 陈梦家.殷墟卜辞综述[M].北京:中华书局,1988:521.

[17] 刘 恒.殷代史官及相关问题[J].殷都学刊,1993(3):2.

[18] 王盛恩.中国古代史官称谓内涵的嬗变[J].史学史研究,2008(1):20.

[19] 江晓源.上古天文考[J].中国文化,1991(1):54.

[20] 杨天宇.周礼译注[M].上海:上海古籍出版社,2004:374-376.

[21] 任继愈.春秋时代天文学和老子的唯物主义思想[J].北京大学学报:人文科学版,1959(4):14.

[22] 陈梦家.汉简缀述[M].北京:中华书局,1980:260.

[23] 王兴业.谈式占、八卦与洛书[J].周易研究,1990(2):29.

[24] 李 申.先秦天道观与自然科学[J].孔子研究,1983(3):49.

[25] 释德清.道德经解[M].上海:华东师范大学出版社,2009:41.

[26] 楼宇烈.老子道德经注校释[M].北京:中华书局,2008:21.

[27] 焦 竑.老子翼[M].上海:华东师范大学出版社,2011.

[28] 丁四新.郭店楚竹书《老子》校注[M].武汉:武汉大学出版社,2010:258.

[29] 道家文化研究:第五辑[M].上海:上海古籍出版社,1994:68.

[30] 丁四新.楚简《恒先》章句释义[M]//楚地简帛思想研究(二).武汉:湖北教育出版社,2005:116.

[31] 吾 淳.中国哲学起源的知识线索[M].上海:上海人民出版社,2014:291.

[责任编辑:赵秀丽]

2016-06-03

国家社科基金重大项目“出土简帛四古本《老子》综合研究”(15ZDB006);山东省社科规划基金青年项目“哲学视域下的先秦‘圆道’思想研究”(13DZXJ01)。

孙功进,男,武汉大学哲学学院博士生,曲阜师范大学哲学系副教授。

B 223.1

: A

: 1672-6219(2016)06-0096-07