语言对比视角下汉语研究的新成果

——字本位汉语语言学理论论要

2016-12-20苏章海

苏章海

(苏州科技学院 外国语学院, 江苏 苏州 215009)

语言对比视角下汉语研究的新成果

——字本位汉语语言学理论论要

苏章海

(苏州科技学院 外国语学院, 江苏 苏州 215009)

自《马氏文通》以来,一代又一代的中国语言学家和语法学家在对比研究的视角下吸收国外先进的语法学和语言学理论,努力挖掘汉语自身的特点,为汉语语法体系和汉语语言学理论建设做出了艰苦卓绝的努力。现代汉语语法学和语言学从无到有,从零散到系统逐步发展起来。作为结合汉语实际对现代语言学理论“化入—创生”的代表性成果,自20世纪90年代以来,“字本位”汉语语言学理论悄然兴起并取得了重大进展,以徐通锵和潘文国的贡献最为显著,分别提出了“字本位”汉语语法体系和“字本位”汉语语言学理论体系。这两个体系的创立,秉承了现代汉语研究的一贯传统,并吸收了中国传统语言学的积极成果,将现代语言学理论与汉语的根本特点相结合,是对比研究视角下汉语语言学理论研究的重大理论成果。

汉语;“字本位”;对比研究

“钱冠连先生(1999年)将正确引进国外语言学理论,通过‘化入—创生’,建立有汉语特色、有学派意义的语言学成果,看作是‘对比语言学者的一个历史任务’,是对对比语言学者的一个很高的学术期待。”[1]276中国有悠久的语言研究历史,但是,由于中国传统的语言研究注重语言材料的整理与研究,并不注重理论的探讨与建构。尽管中国传统的语言研究留下了以训诂学、音韵学和文字学为主的宝贵遗产,却没有留下系统的理论语言学论著。自《马氏文通》出版以来,为了建立中国自己的语法学和语言学理论,一代代中国语言学家付出了艰苦的努力,也取得了很大的成绩;但是,“中国的语言学基本上是用印欧语的理论、方法来分析汉语,探索‘结合’的道路,虽然开创了语言研究的一个新时期,但是也给汉语的研究带来了‘印欧语的眼光’,用印欧语的结构原理来观察汉语的结构。”[2]1故而直到20世纪90年代初,令人满意的汉语语法体系和汉语语言学理论体系还是没有建立起来,“‘中国没有自己的语言学理论’,‘所有的语言理论都是外来的’就成为汉语学术界的一种通论。”[1]276

然而,就在《马氏文通》出版100周年的前一年,1997年,徐通锵先生的《语言论——语义型语言的结构原理和研究方法》出版。该书不但奠定了汉语语义语言学的理论基础,还是徐先生本人在对比研究的视角下,积极探索汉语特点、尤其是寻求汉语语言结构基点——“字”作为汉语的基本结构单位的研究成果的汇总,标志着汉语“字本位”(Sinogram as Basic Unit,SBU)理论的正式诞生。潘文国先生于2002年出版《字本位与汉语研究》一书,更是建构了一个具有普通语言学意义的字本位汉语语言学理论体系。尽管这一理论到现在还不能说是完全成熟,而且围绕着这一理论的争议和争鸣的声音还很大,但是,“字本位”理论(SBU Theory)的提出,是中国语言学者长期艰苦探索的结果,也是中国语言对比研究的一大理论成果。

一、探索·结合·发现:“字本位”理论与汉语语法体系

(一)探索:字本位汉语理论的萌芽

自《马氏文通》以来,20世纪早期中国的对比语言学研究,除了严复和林语堂的以教中国人学习英语的著作之外,无一不是从建立汉语语法学或挖掘汉语特点、建构汉语语法体系为初衷的。关注汉语特点,建立汉语特色的语言学,是从中国第一代对比研究学者以来就有的自觉意识。

在汉语特点的研究方面,也有西方学者进行过十分精辟的论述。例如洪堡特对汉语的研究中就有关于汉语文字的独到见解:

第一,文字应语言的内在需要而生,一经生成,又与语言结构、思维活动密切联系。由此看来,汉字就是汉语的内在组成部分,其功用不可能为任何外在(外来)的文字形式所取代。第二,象形-表意文字有可能成为“一种特别的语言”。汉字有象形、表意的成分。使用统一的汉字,人们的交际可以超越方言(汉语的有些方言在许多西方学者眼里是不同的语言)的界限,由此看来,汉字确实可以说是一种具有特殊作用的(书面)语言。[3]146

索绪尔也有对汉语表意文字的正确认识:“对汉人来说,表意字和口说的词都是观念的符号;在他们看来,文字就是第二语言。……汉语各种方言表示同一概念的词都可以用相同的书写符号。”[4]51

这里引用西方语言哲学家关于汉语、汉字的观点,并非是要拿他们来压人,而是因为他们的观点比国内类似或相同的观点提出的要早,而且“旁观者清”,有时候的确需要跳出汉语之外来看汉语。洪堡特和索绪尔对汉语、汉字的认识,就是通过跟“非汉语”的印欧语以及其他语言的比较而获得的。而且通过对比认识不同语言的特点,进行个别语言的语言理论建设,也是对比语言学研究的重要目标之一。

中国语言学家在探索挖掘汉语特点、建立汉语特色语言学的过程中,以语言对比研究的视角,逐渐形成了一种对汉语独特性的新的认识——对汉语中“字”的概念的正确认识,并且这种认识随着研究的加深逐渐变得清晰起来。下面几位中国语言学家的论述,说明了中国学者对汉语“字”的早期认识。

早在1963年,吕叔湘先生就从汉语与欧洲语言对比的角度谈到了汉语中“字”的现成性:

“词”在欧洲语言里是现成的,语言学家的任务是从词分析语素。他们遇到的是reduce(缩减),deduce(推断),produce(生产)这些词里有两个语素还是只有一个语素的问题。汉语恰恰相反,现成的是“字”,语言学家的课题是研究哪些字群是词,哪些是词组。汉语里的“词”之所以不容易归纳出一个令人满意的定义,就是因为本来就没有这样一种现成的东西。[5]426

对这一问题的认识和表述更加清楚的是赵元任先生,他指出:汉语中没有词但有不同类型的词概念[6]246。

按照西方语言学家的眼光来分析汉语并确定像结构词这样的单位可能有用……但这不是汉人想问题的方式,汉语是不计词的,至少直到最近还是如此。在中国人的观念中,“字”是中心主题,“词”则在许多不同的意义上都是辅助性的副题,节奏给汉语裁定了这一样式[6]248。

赵元任先生的以上观点,使他的《汉语词的概念及其结构和节奏》这篇论文成为汉语“字本位”理论的滥觞。其实赵先生在该文中并“未正面提到‘字本位’,但其精神确实为‘字本位’的提出提供了精神支柱”[1]60。后来,徐通锵先生(1994年)最早引用此文,开启了汉语“字本位”理论研究的历程。

(二)结合:新的“立脚点”

徐通锵先生对汉语研究的探索,准确地说是对外来语言学理论与汉语实际进行“结合”的探索,按照他自己的说法,经历了三个阶段:

第一阶段(1978~1981年)是和叶蜚声先生一起,从总结入手,考察“五四”以来汉语语法研究和音韵史研究的理论和方法,以便从中了解中西语言学的“结合”的成效和局限。……发现音韵研究的“结合”的成效远远强于语法研究,因为音韵研究没有离开自己的传统,而语法研究由于一切需要从头做起,受西方语言理论的束缚太大。

第二阶段(1982~1986年)是联系汉语方言和音韵的研究,吸收西方历史语言学理论和方法进行历史语言学的研究,……这一阶段我们对“结合”的研究有了一点深切的体会,就是在文白异读的研究中总结出一种新的叠置式音变的理论和方法,丰富了现行的历史语言学理论。这说明,以汉语的研究为基础是可以总结、提炼出相关的理论和方法的。

从1987年开始,进入了第三阶段的探索,前后经历10年,走了很大一段弯路,才写成现在这一本《语言论》[2]2-3。

徐通锵先生认为,以往汉语研究中的“印欧语眼光”,主要是缺乏一个正确的立脚点,而所谓的“结合”基本上是以印欧语的语言理论、方法为基础,将汉语“结合”进去,而不是以汉语的研究为基础,去吸收西方语言学的立论精神,“因而难免出现用西方的语言学理论来观察汉语的结构这样的弊端。”[2]2因此,徐先生提出了转移“结合”的立脚点的主张:以汉语研究为基础吸收西方语言学的立论精神,阐释汉语的结构规律和演变规律,为语言理论研究开拓一条新的途径[2]2。

(三)发现:汉语语言结构的基点

基于以上认识,经过艰苦的探索,终于发现了赖以建立汉语研究理论框架的汉语结构的“音义关联”的基点,即汉语的基本结构单位——“字”。徐通锵先生指出,语言的体系,简而言之“就是由结构单位及其相互关系组成的系统”[7]13,而从结构原理上讲,能够驾驭复杂的语言系统的“以简驭繁”的简单线索(或“纲”)就是这个语言系统中的“基本结构单位”。要确定语言基本结构单位,应该着眼于语言的音义关联,因为“只有成为音义关联点的结构单位才有资格成为一种语言的基本结构单位”[7]14。而“音义关联点的确定,首先应该着眼于和思维中的概念相对应的语言结构单位。根据这一标准,音义结合的关联点,汉语是字,印欧语是词和句”[7]14。而作为语言基本结构单位,不管是印欧语的词,还是汉语中的字,虽然表现形式各不相同,但都隐含着共同的结构原理,具有一系列共同的特点,即都是各自语言中现成的、拿来就能用的结构单位;都具有离散性和封闭性,界限分明,很容易与其他的结构单位区别开来;在各自的语言社团中很强的心理现实性,即使没有受过教育的人,也知道一句话里有几个这样的结构单位。汉语中的字无疑具有以上三个特点,因此是汉语语言中的基本结构单位。

正如上文中所言,对于汉语基本结构单位——“字”的发现,徐通锵先生是受到了赵元任先生“‘字’是中国人观念中的中心主题”这一论断的启发和鼓舞的。因此,在其《“字”和汉语的句法结构》一文中,徐通锵先生认为,“本位,这是研究语言结构的理论核心,牵一发动全身。如果能正确地把握语言结构的本位,就有可能为深入地分析语言结构的规律,顺利地解决争论的有关问题开辟前进的道路”,进而明确提出,“‘字’是汉语语义句法的基本结构单位”,并“接过赵先生的学术遗产,进行以‘字’为结构本位的汉语研究,并以此为基础总结相应的理论和方法,开拓一些新的研究途径(同上)”[7]14。从此,“字本位”的观念正式确立。

1997年,徐通锵先生的《语言论》正式出版,成为中国语言学史上第一部以“字本位”为理论指导、以汉语研究为基础的理论语言学著作,同时也是中国学者进行语言对比研究和语言学理论对比研究的重要成果。2001年,徐先生的另一部著作《基础语言学教程》出版,该书虽以“教材”的面貌面世,但实际上是一本以汉语研究为基础的普通语言学著作。在该书中,在对汉语的“词”和“句”与印欧语的word和sentence进行详细的对比分析基础上,徐先生提出“汉语中没有和word相当的单位”的论断,并重申了“‘字’是汉语的基本结构单位”的观点。全书从语音、语义、词汇、语法和文字等五个方面构建起一个普通语言学理论框架,并分章论述了语言的起源和它的社会功能、语言随着社会的发展而发展,以及语言系统的演变。除了以“字本位”思想贯穿全书之外,徐先生还论述了语言与思维的关系,重申了“每一语言里都包含着一种独特的世界观”的语言世界观思想。可见,徐先生的字本位汉语语言学理论的建构,是在语言世界观思想的指导下进行的,是将对汉语特性的挖掘和研究与对人类语言的共性的研究辩证地统一起来的普通语言学研究。他的语言学思想还体现在他发表的学术论文之中,如,他于1999年在《语文研究》(第4期)发表的《汉语的特点和语言共性的研究》就很有代表性。

值得注意的是,在徐先生的认识中,对于文字与语言的关系,即“文字是不是‘符号的符号’”,观点是较为明确的——他还是比较赞同“文字是记录语言的符号”这一说法的。尽管他将世界上的文字从发生学上分为“自源文字”和“借源文字”,可以说较为彻底地颠覆了原来在《语言学纲要》中对文字的“功能分类”,并指出“在现在已知的文字体系中,所有的自源文字都是表意文字,而借源文字都是拼音文字”[8]382,却没有将这两种文字各自与概念或思想表达之间的关系进一步说明白。这是一种缺憾,他的“自源文字”与“借源文字”之分也因此受到批评,尽管有些批评者本身可能更不清楚,只是借西方自亚里士多德以来的“语音中心主义”、尤其是索绪尔“符号的符号”的观点进行批评而已。徐先生对文字分类的这一遗憾在潘文国先生的观点中得到了一定程度的弥补。潘先生也从发生学的角度将人类的文字大体分为“自源文字”和“他源文字”(注意,这里没用“借源”)两类,并指出:“把文字的这两种分类综合起来考虑,我们会发现表意文字与自源文字、表音文字与他源文字,实际上是重合的。凡是自源文字都是表意的(不论是形意文字、意音文字、表词文字),凡是他源文字都是表音的。……在上述两种分类里,汉语既是表意体系文字在当今的唯一代表,又是自源文字在当今的唯一代表。”[9]91-92

文字的“功能分类”与发生学分类在汉语与世界上多数语言的对比中重合了。这一现象是值得从汉语文字的特殊性及其研究的普通语言学意义两个方面深思的。

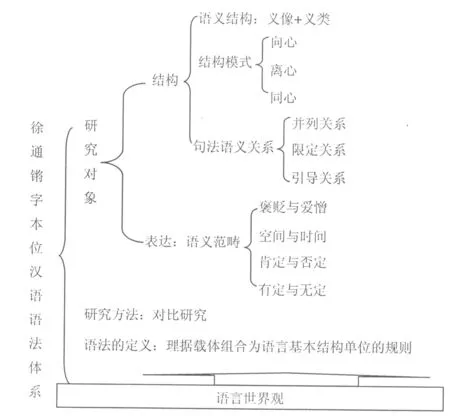

(四)徐通锵的“字本位”汉语语法体系

有意思的是,跟西方对比语言学史上非常相像,“大约每隔十年左右就要出一本有影响的著作”[10]51,在其《语言论》出版11年之后,徐通锵先生的《汉语字本位语法导论》又于2008年出版。在这本著作中,徐通锵先生“从‘字本位’的立场出发,采用‘从外到内、从内到外’相结合的方法,重新构建了现代汉语语法”[11]1,实际上是创建了一个字本位汉语语法体系。为了摆脱长期以来汉语语法研究中的“印欧语眼光”和汉语语言理论建设中“跟着转”的被动局面,徐通锵先生从汉语的语言事实和汉语研究中语言理论的矛盾切入,从汉语的特点着手,以“字”(既是口头的,又是书面的,是形、音、义结合的汉语的基本结构单位)为核心,从方法论、结构论、表达论三个方面建构起了字本位汉语语法体系,很容易让人回想起吕叔湘先生在20世纪所著《中国文法要略》(1941~1944年)的整体结构和研究方法。

就方法论而言,徐先生通过语言对比,尤其是对汉语和印欧语基本结构单位的对比,发现了汉语的“字本位”特点;从“语言是现实的编码体系”、“理据是语言规则的语义基础”出发,重新定义了“语法”,认为“语法是理据载体组合为语言基本结构单位的规则”[11]42。最重要的是,徐先生区别了思维方式与思维能力,认为思维能力指的是不同民族共有的认识现实规律的能力,具有全人类性,而“思维方式是实现思维能力的一种方法,与特定的语言联系在一起,因而不同民族是不一样的。”[11]58因此,“语言研究必须考察不同语言结构与该语言社团的思维方式的关系,升华相应的理论和方法。”[11]58可以看出,徐先生对于语言和语言研究方法的认识,带有明显的语言世界观色彩,二者正是开展语言对比研究,从语言的个性出发探讨语言共性,建立普通语言学的根本原则和方法。

在其“结构论”中,徐先生首先提出“字组的意义是字义的组合”这一观点,并提出和论述了汉语语义语法的三个组成部分(语义结构、结构模式和句法语义关系),提出了“字”的“语法化”概念,并相继讨论了“字”的第一次语法化或“语法化初阶”(字的分类)和语法化次阶(字的进一步分类),讨论了并列关系(提出“标记”的概念)、限定关系和引导关系等句法结构特点。

在“表达论”中,徐先生首先提出了“表述结构”(名+动)的新概念,认为印欧语的句子既是结构的句,也是表达的句;而汉语的句只是表达的句,不是结构的句,因此,印欧语的研究偏重于句子的结构规则,而汉语的研究则宜偏重于句的表达;印欧语的句子是“主语-谓语”框架,是形态型语言;汉语的句子适合于“话题—说明”框架,属语义型语言。在此基础上,徐先生进一步提出了语法范畴与语义范畴这对概念,认为印欧语等形态型语言生成语法范畴,而汉语作为语义型语言生成语义范畴,并且汉语的语义范畴与字的第三次语法化、即“语法化”末阶语气字的生成和运用有关,因此,语义范畴的研究应以“由内到外”的途径为基础。在这种认识的基础上,徐先生进而对褒贬与爱憎、空间与时间、肯定与否定、有定与无定四对语义范畴的表达与结构关系进行了深入探讨。

显然,徐通锵先生所建构的字本位汉语语法体系与吕叔湘先生所建立的汉语语法系统[12]是不同的,是一个明显的建立在语言世界观基础之上、语言对比视角之下的语法体系。见图1。

图1 徐通锵字本位汉语语法体系

二、继承·借鉴·建构:字本位汉语语言学理论体系

潘文国先生在评价胡以鲁的《国语学草创》时说过这样一段话:“通常人们都说胡以鲁的《国语学草创》是中国第一部‘普通语言学’著作(邵敬敏、方经民 1991),但胡氏自命其书是‘国语学’,而不是他自己在日本帝国大学学习的‘博言’学即普通语言学,可见他更强调的是汉语学的研究。将两者结合起来,我们可以说这部书是第一部‘汉语本位的普通语言学著作’,这正是今天我们所要致力的研究目标。”[10]109

但是,20世纪上半叶以及“文革”之后很长一段时间内,汉语研究以语法研究和汉语语法体系的建构为重点,从而使类似胡以鲁《国语学草创》这样的汉语本位的普通语言学理论研究长期受到忽视。

潘文国先生的对比研究一向注重汉语的主体性,为学界所共知。潘先生出版的《汉英语对比纲要》一书的特点之一就是作者的汉语主体性思想,同时作者的汉语字本位思想开始显现。但是,完整体现潘先生字本位思想、并体现其字本位汉语语言学理论构建成就的还是他于2002年出版的专著《字本位与汉语研究》。

2001年,潘先生在《暨南大学华文学院学报》第3、4两期发表了《“字”与Word的对应性》的学术论文,从语言对比的视角讨论了汉语的“字”作为汉语基本结构单位的普通语言学意义,成为其《字本位与汉语研究》的先声。而他于2002年出版的专著,则基于对《马氏文通》以来汉语语法研究的深刻反思,在继承传统小学、尤其是文章学传统和借鉴西方现代普通语言学理论的基础上,建构了一个完整的字本位汉语语言学理论体系。

(一)继承:打通古今,古为今用

“汉语章句学”是该著作的重点章节,也是最能够体现潘先生对中国传统语言学基本元素的继承和对西方现代语言学合理元素的借鉴的精彩部分。

潘文国先生指出:“‘字本位’的研究主张的不仅是共时研究,而且包括历时研究,因此必须考虑打通古今的汉语研究。”[9]121潘先生字本位汉语语言学理论体系,充分体现了对中国传统语言学的合理继承,主要表现为对汉语研究“小学”传统和对文章学传统的继承两个方面。

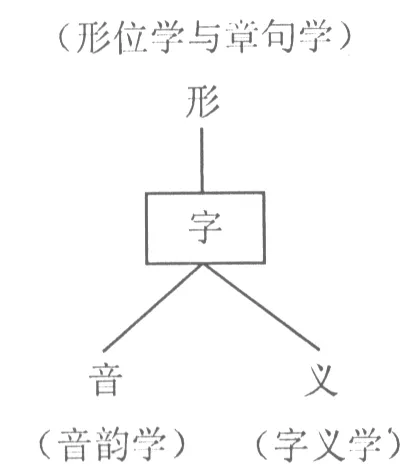

1.对汉语研究“小学”传统的继承

由于汉字在中国语言文字学中的特殊地位,中国传统语言学的“小学”传统,是以汉字的义、形、音研究为核心,构成了“训诂学”、“文字学”和“音韵学”的“三角结构”。潘先生的字本位汉语语言学理论体系正是对这一传统的合理继承和延伸。潘先生指出:“汉语以‘字’为本位的汉语研究体系的建立,同样有赖于实现‘字’的‘一体三相’的特点”[9]120,并画出示意图,勾勒出了“字本位汉语语言学”的基本框架,见图2。

图2 “字本位”汉语语言学的基本框架(初步)

《“字本位”与汉语研究》一书的章节命名也充分体现了中国传统语言学的小学传统。这本书中没有常见的“语法书”中的“词法、句法”等术语,而是以“章句学、音韵学”等术语为章节命名。

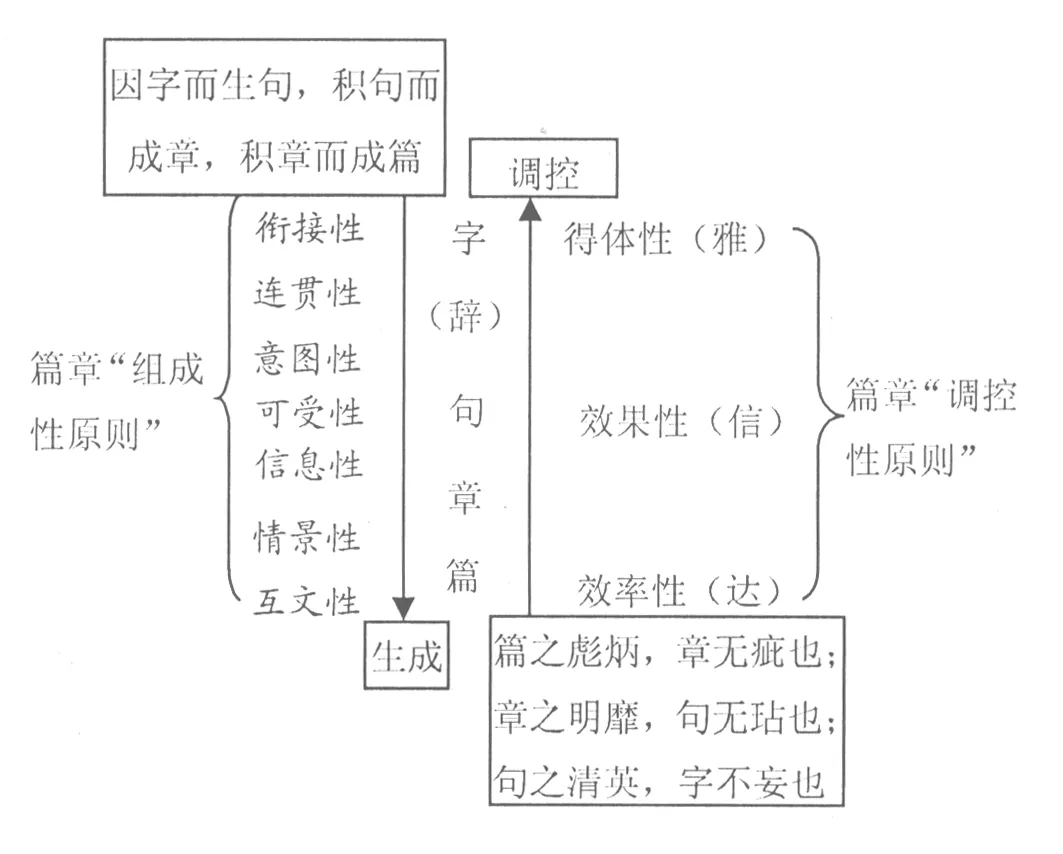

2.对中国传统文章学的继承和运用

在建构字本位汉语语言学理论体系的过程中,潘文国对文章学传统的合理继承和运用主要表现在两个方面:第一,将《文心雕龙·章句篇》认定为“一篇汉语语法学的光辉论文”,并在全文引述此文之后,对刘勰的语法思想进行了深入的挖掘[9]189-199。刘勰的“因字而生句,积句而为章,积章而成篇。篇之彪炳,章无疵也;章之明靡,句无玷也;句之清英,字不妄也”成为潘文国先生构建汉语章句学“生成”和“调控”两个理论框架的理论思想来源。第二,将严复对“语法”的认识与马建忠的语法观做了简要对比(“细读严氏《英文汉诂·叙》,可知其语言观、语法观与马氏截然相反”[9]25,并将其作为“文章正轨”和“译事楷模”所提出的“信、达、雅”的内涵与篇章语言学的三条调控性原则对应起来(“信”就是效果性,“达”就是效率性,“雅”就是得体性)。

(二)借鉴:择善而取,洋为中用

在字本位汉语语言学理论体系的建构中,潘文国先生主要借鉴了西方现代语言学中韩礼德系统功能语言学的语篇语言学分析以及波格朗和德莱斯勒篇章语言学中的“组成性原则”和“调控性原则”[9]215-218等合理元素。

1.语篇语言学分析

潘先生在讲到“汉语篇章学”的时候,引述了韩礼德(Halliday 1976)的语言学分析[13],认为他“做得比较好”[9]213-214。潘先生引述的重点是“上位分析”,因为“上位”即语篇层面。但是只有结合下位分析和本位分析,才能够理清语篇生成的的全过程。综合潘先生的引述,可以画出韩礼德篇章语言学分析的简图,见图3。

图3 语篇语言学分析图(扩充)*“基位分析”为笔者所加,目的在于对应英语等印欧语中word这一层面,而“基位分析”的对象就是“构词法”。

如图3所示,韩礼德实际上描述了现代语言学中从词法(“基位分析”)到短语和词组构成(“下位分析”),再到句法(“本为分析”),最后到语篇语言学(“上位分析”)的整体框架。这与中国传统语言学(刘勰《文心雕龙·章句篇》)中“因字而生句,积句而为章,积章而成篇”的生成过程是基本吻合的,见图4所。

图4 汉语章句学层级体系图

这样就在字本位的汉语研究(图4)与韩礼德的语篇语言学分析(图3)之间建立起一种近乎完美的对应关系。难怪作者指出,“韩礼德的理论近年来在语言学界、特别是英语界影响很大,特别是讲语篇语言学的,一般都以韩氏为指归。……韩礼德的理念可为汉语研究所用的不少。”[9]214

2.“组成性原则”和“调控性原则”

潘先生构建汉语章句学的过程中主要吸取了波格朗和德莱斯勒的“组成性原则”和“调控性原则”[14]11。这两条原则在生成和调控两个相反的方向上相互作用,保证了篇章的语篇性。而这“一上一下”两项原则与刘勰《文心雕龙·章句篇》里的“因字而生句,积句而为章,积章而成篇”和“篇之彪炳,章无疵也;章之明靡,句无玷也;句之清英,字不妄也”的篇章生成与调控机制是完美对应的。

篇章的生成和调控形成了一个“由下而上、由上而下”两个方向上有机互动的机制;再加上严复作为“文章正轨”和“译事楷模”所提出的“信、达、雅”,就可以画出一个全面的篇章生成—调控互动简图,“中西合璧、兼容并包”的汉语章句学生成—调控的互动机制,见图5。

图5 篇章生成—调控互动简图

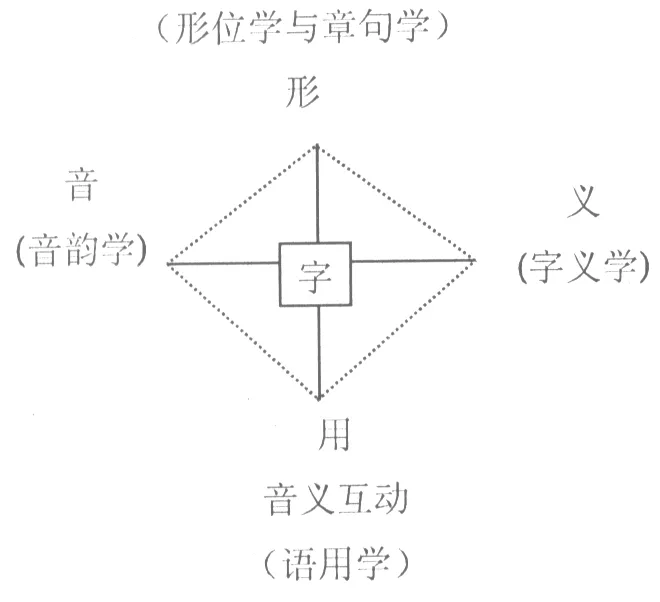

(三)建构:古今中西,自成体系

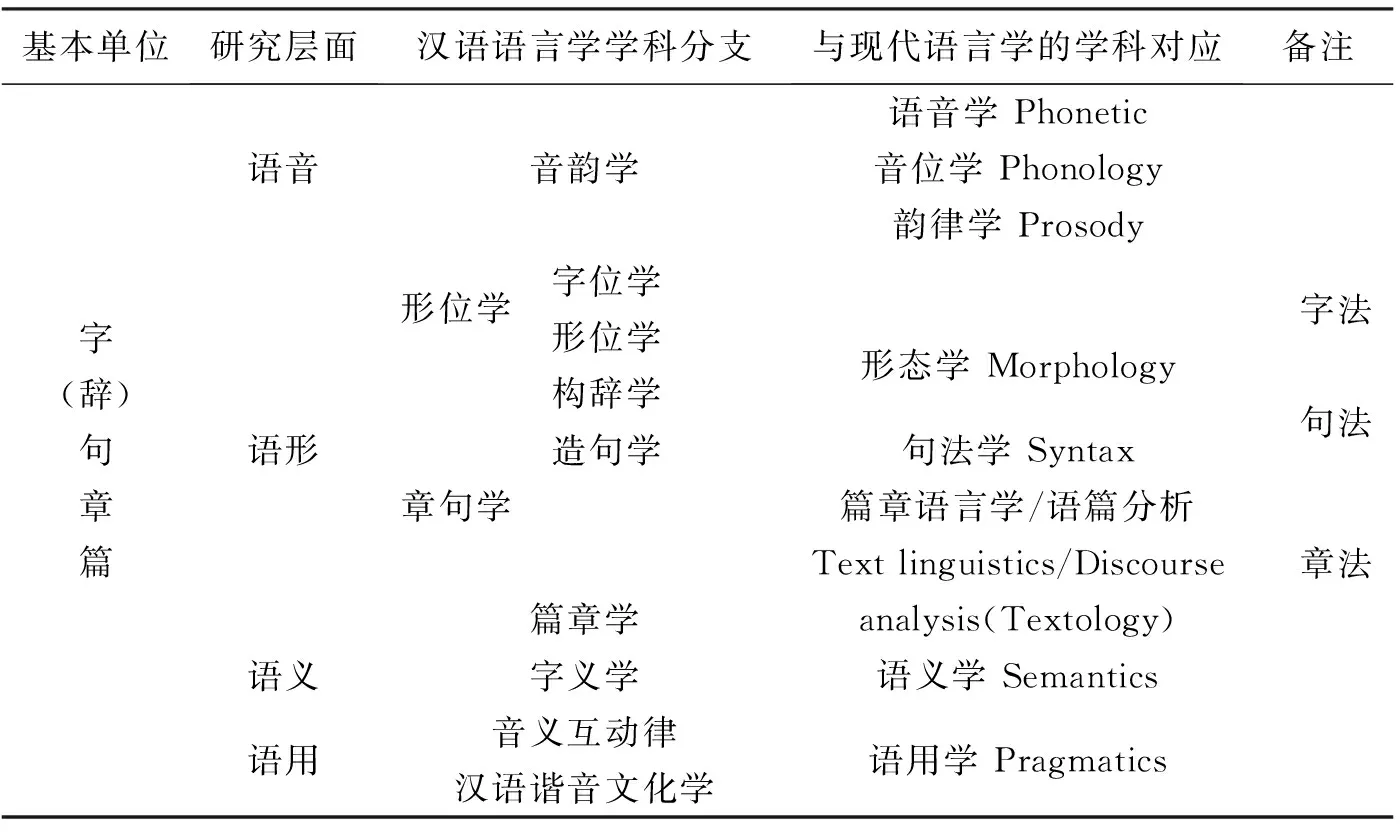

潘文国先生以“字”为本位,继承了中国古代语言学的基要元素,吸收了西方现代语言学的合理元素,建构了汉语语言学理论体系,包括语音(音韵学)、语形(形位学、章句学)、语义(字义学)、语用(音义互动)等现代汉语语言学分支,见图6。在大框架下“与国际接轨”,又尊重汉语的事实汉语语言,极具中国语言学特色,这的确是一种创举。

在其著作的第五至第六章,潘先生分别论述了字本位汉语音韵学、形位学、章句学、字义学、语用学的具体研究内容,实际上是搭建起了字本位汉语研究在语音、语形、语义、语用等四个层面不同侧面(语形研究包括形位学和章句学两个不同的分支)的整体理论框架。

图6 汉语字本位的语言理论体系(图2 扩展)

首先,字为枢纽,建立起一个包括共时的通语研究(包括声韵调系统——下位分析,汉语音韵学:即音质、超音质、节奏与韵律——上位分析在内)、历时的音类与历史音韵研究和历时与共时并重的方言研究三个分支的“字本位”音韵学研究的框架。

其次,汉字符号的象似性与连续性、“组合关系与聚合关系”的区分为理论基础,建立起了汉语字义学的基本框架。这一框架语包括共时的字义学研究和历时的字义学研究两个不可偏废的分支。创造性地提出了汉字“谐音文化学”的概念。

再次,样以“字”为枢纽,建立起包括形位学(包括字位学和形位学,形位学即字法研究)和章句学(包括构辞学、造句学和章句学,相当于中国传统语言学的句读学与篇章学,亦即西方语法中的句法学和篇章学)两个分支的汉语语形学,大致与印欧语的“语法”相对应。

最后,出了汉语“语言活动”的动力系统——“音义互动律”,明确了“音义互动是汉语语言组织的最根本规律”,探讨建立字本位汉语语用学的基本思路: 这个规律从语用出发,实际上体现了汉语从音韵,到语形,到语义的所有规律,是所有这些方面规律的综合。这个理论,也是字本位汉语研究的核心理论。……这个规律,正是汉语之所以为汉语的根本特点所在,一切外来的理论、外来的方法,最终必须经过这一规律的检验,才能确定是否适用于汉语。这一语言的组织规律,甚至影响到了汉人的思维方式,成了汉人思想文化的重要组成部分。[9]246

为了清楚起见,潘先生所建构的字本位汉语语言学与“现代语言学”各分支的对应情况,见表1。

表1 字本位汉语语言学理论体系总表(与现代语言学各分支学科的比照)

(四)《字本位与汉语研究》的理论建构特点

1.追问

《字本位与汉语研究》一书从问题入手、循问题展开*根据笔者的仔细爬梳,潘文国先生的《字本位与汉语研究》全书十章加“后记”共提出216个问题(第九章中论及“双音语素”的一连串共13个问题按一个计)。,探究汉语研究与西方现代语言学理论“接轨”、探究中国特色语言学建设的正道。

这些问题是作者在语言哲学层面对近百年来汉语研究的叩问,涉及到字本位汉语语言学理论体系建构的认识论、本体论、方法论和价值论等语言哲学层面。提问的方式变化错落,有设问,或自问自答,或借他人之口,述己之见;有反问,道理不言自明,发人深省;有追问,环环相扣,发人深省。有的章节的标题本身就是一个问题。这些问题,犹如一个个灯标,“至于幽暗昏惑之处”,让人眼前一亮,或可发现通往目标的坦途,或可辨明努力的方向,去探求前行的路径。这些问题的提出和对这些问题的回答,像一根红线,贯穿了全书的始终。

2.反思

该书第一篇名为“汉语研究的世纪回眸”,通过哲学探究和批判性性思辨,肯定了百年来汉语研究所取得的成绩,尤其是《马氏文通》对汉语研究和中国语言学发展的意义和贡献,更重要的是指出了20世纪汉语研究的失误(普世语法观、语法中心观、重语轻文和重音轻字情结、“科学主义”迷信),从哲学语言学的角度证明了“汉字研究应该属于语言学研究”、“以文字为中心的中国古代小学研究也是语言学研究”,为“建立汉语自己的本体语言学”,即“古今贯通、中西合璧”的字本位汉语语言学廓清了认识、明确了方向、奠定了基础。

就认识论而言,“字本位”理论表现出“不迷信‘常识’”、“大胆怀疑的精神”,敢于“去闯那些人为设置的‘禁区’”;正确地看待语言研究的“共性”与“个性”的关系,认为“这个问题已不是一个理论问题,而是一个实践问题”,建议“尝试真正从个性出发的研究”;认真对待汉语研究中的“两张皮”现象,“以平等的心态对待洋人,以积极的心态继承和发展传统”[9]80。

就本体论而言,潘先生的“字本位”理论从汉语语言文字的根本特点出发,以对“语言”的新定义(“语言是人类认知世界及进行表述的方式和过程”[9]106)为理论依据,结合西方语言学的理论成果,论证了语言与文字的关系,指出了“表意文字与表音文字”简单分类的不足,提出了“自源文字”与“他源文字”的发生学分类,认定“汉字是典型的自源文字”[9]90,进而论证了“自源文字”与“表意文字”、“他源文字”与“表音文字”的“重合性”及其与“象似性”与“任意性”的关系,指出从亚里士多德“以来直到20世纪形成的重音轻文的(语言研究)传统是片面的”[9]92,因而也是不科学的。这样就将汉字研究纳入了语言研究的视野(“以文字为中心的中国古代小学研究也是语言学研究”)。

就方法论而言,“字本位”理论的最大意义“在于转换了研究者的眼光或者说是看问题的角度,变从印欧语出发为从汉语出发,……为汉语研究找出一条新路”[9]69。

3.对比

一般人认为,“对比”只是一种方法。但是,当这种方法运用于形而上的理论建构、尤其是运用于哲学思考的时候,就会升华为一种思想。得益于其教育和学术背景,作者“对中、西语言学都有详尽的了解”[9]序:3,故而全书中处处能够发现中西、古今语言及语言学理论的相关论述,如关于《马氏文通》前后中国语言学研究传统的变化、关于普世语法观的历史变迁、关于语言符号象似性、共时性与任意性、连续性问题的讨论,等等,无不显示出作者对语言及语言学理论进行对比的深度。

第一,汉英语基本结构单位对比。书中最引人注目的是第四章关于“‘字’与Word的对应性”对比研究[9]95-119。以word是英语研究的本位(词是英语的天然单位、词是英语民族认识世界的基本单位、词是(英语)语言各个平面研究的交汇点、词在(英语)语法上处于承上启下的枢纽位置,是语法与句法的交接点)对照论证了“字”是汉语研究的本位(“字”是汉语的天然单位、“字”是汉语民族认识世界的基本单位、“字”是汉语各个平面研究的交汇点、“字”在语法上处于承上启下的枢纽位置,是“字法”与“句法”的交接点)。突显了汉语的根本特点,也奠定了全书建构“汉语自己的本体语言学”的认识论和本体论基础。

第二,中西语言学传统和语言理论对比。潘先生的字本位汉语语言学理论建构中对于中国传统语言学基要元素的继承和对于西方现代语言学理论合理元素的借鉴是基于充分的对比之上的,书中关于中西方语言学理论的对比几乎俯拾皆是。作者对赵元任、吕叔湘、高名凯、王力、张志公等前辈语言学家的理论和观点的赞同、对《马氏文通》的辩证的批评和反思,都是建立在认真对比的基础之上的。对于西方语言学理论,他所反对的无非是汉语研究中亦步亦趋的“跟着转”,而提倡的却是真正本于汉语实际的“拿来主义”。

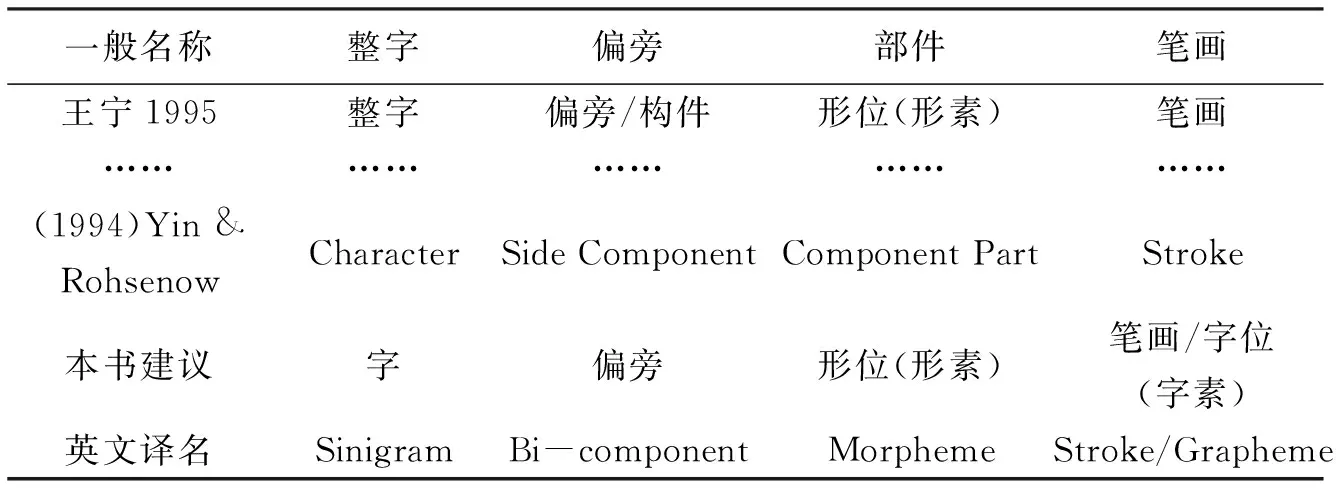

第三,与其他的“字本位”理论模式对比。这方面的对比,最典型的实例就是术语的采用(或独创)。例如在关于汉语“字法”的研究中,潘先生就通过与各家的对比,“统一”了术语,并给出了建议英文译名,见表2。

表2 字法研究建议术语与英文译名对照表[9]149-150

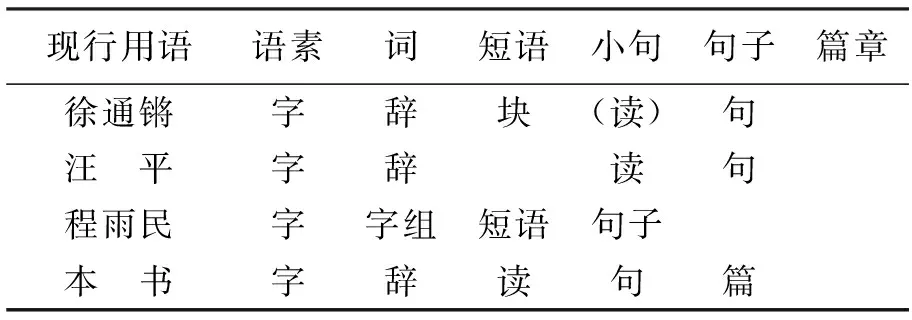

又如,在对汉语章句学的单位进行讨论时,潘先生也通过与现行用语和其他学者的用语进行比较,建立起一个“汉语章句学核心术语系统”,见表3。

表3 汉语语言单位不同界定对照表[9]182

这些极富深度的语言和语言理论对比,使作者站得更高,思考更辩证,构建的理论体系也就更加客观。

4.创新

在哲学探讨、历史反思、理论对比和传统继承的基础上,潘文国先生提出的字本位汉语语言学理论体系多有创新:

第一,对“字”的概念重新界定,稳固了字本位理论的基石。潘先生对字本位中的“字”进行了重新界定,将汉字的形也纳入字本位理论的框架中,并鲜明地提出了“汉字”是汉人的第二语言,突破了长期以来形成的“文字不是语言”的“常识”。将汉字纳入语言体系中,是根据汉语表意文字的特点而做出的准确论述,是字本位理论的一个创新和突破。

第二,以“字”为起点,贯通至“篇”。突破了一百多年以来汉语研究以“句”为终点的局限性,构建起字本位汉语研究的整体理论体系,即以“字”为语言结构的基本单位,围绕“字”的形、音、义、用,构建起包括形位学、章句学、音韵学、字义学和语用学(音义互动)五个分支构成的汉语研究的整体理论体系。

第三,基于汉语历时的字义研究,提出了“谐音文化学”的概念。

第四,提出“音义互动”是汉语言的动力系统。潘先生提出,“音义互动是汉语组织的最根本的规律。……这一规律,正是汉语之所以为汉语的根本特点所在,一切外来的理论、外来的方法,最终必须经过这一规律的检验,才能确定是否真正适合于汉语。”[9]246这一认识可说是中国学者一个多世纪来追踪“汉语特色”的一个较新总结。

潘文国先生的《字本位与汉语研究》,以“字本位”为基础建构了汉语语言学理论体系,符合探讨汉语自身语言哲学和建设中国特色语言学的学术诉求,成为以中国古代语言学传统为基本内核、吸收西方现代语言学理论合理元素、符合汉语特点的现代汉语语言学理论,是21世纪初汉语研究和外汉对比研究的重大理论成果,也是对普通语言学的重要贡献。

汉语“字本位”理论的提出和发展往前承继了中国对比语言学肇始时期中国学者建设汉语语法学的初衷,尤其与“文法革新”挖掘汉语特点的努力相呼应,同时更是与胡以鲁建构汉语本位的普通语言学相一致;往后则与对比语言学研究中“为民族语言学理论建设服务”的目标相一致,是对比语言学理论成果的一部分,也是对比语言学发展的必然结果。

2008年,杨自俭先生的论文集《字本位理论与应用研究》出版,内容涵盖了字本位理论的创建、发展和价值,字本位基础理论研究和字本位理论的应用研究三个部分,吸收了字本位理论产生以来众多学者的研究成果,对汉字与汉语的关系、汉字的编码方式、汉语结构结构单位的组配规则等涉及到字本位理论立论基础和方法论原则的重大问题进行了详细的探讨,特别对字本位理论在对外汉语教育、中国通用语文教育和中文信息处理等三个应用领域中的理论指导作用进行了论述[15]。这本书实际上成为“汉语字本位研究丛书”的“导论”。

跟其他任何理论一样,字本位理论也会经过一个理论与实践长期互动的自然过程,在实践中进一步丰富和完善。

三、分歧·争鸣·对话:汉语独特性的理论探讨

自从汉语“字本位”语言学理论问世以来,在其发展的道路上并非一帆风顺,来自于不同方面的质疑甚至责难也一直陪伴着这一以汉语为“本位”的语言学理论。学界就“字本位”汉语研究存在的分歧、进行的争鸣是极为正常的事情,同时也是一件好事。这种争鸣有了一个更加宽阔的国际平台,参与争鸣的不仅仅是国内的学者,还有来自世界不同国家的汉语学者;不仅仅是汉语界的学者,也有来自外语界的学者,而争鸣的话题也不仅仅是语法体系和语言学理论问题,还有包括语言教学、语际翻译、词典编纂和汉字的信息化处理等应用性问题。当然,尽管其主线是“字本位”与“词本位”*“字本位和词本位是指两种(汉语)研究基点的对立。这两个术语是潘文国先生1996年在上外召开的中国文化与世界学术会议上首次提出的。他把词类本位、词组本位、小句本位、句本位等统称为词本位。词本位诸理论是从西方语言学中移植过来的,而字本位则是把字作为研究汉语基点的,是立足于汉语本身提出的自源概念”。见周上之:《世纪对话:汉语字本位与词本位的多角度研究》,第350页(“后记”),北京:北京大学出版社,2013。之间的分歧,这些争鸣却不仅仅是就“字本位”汉语语法或汉语语言学理论一家而论,而是涵盖了“句本位”、“语素本位”等“本位观”,涉及到语言哲学、普通语言学、语言类型学等各种理论问题。令人欣慰和鼓舞的是,由此而发的“汉语独特性理论与实践国际学术研讨会”已召开两届(2009、2013,上海外国语大学),为汉语研究中的不同观点和主张提供了一个很好的对话平台。第一届会议的研讨成果(34篇研究论文)已汇集成册,并以《世纪对话:汉语字本位与词本位的多角度研究》[16]出版。第二届会议包括大会主题发言和小组会议共交流论文44篇[17],涉及到汉语宏观和微观研究、理论与应用研究,以及关于汉语研究的普通语言学和哲学层面的思考等方方面面,在规模和档次上都有很大的提高。

总的来说,这种争鸣和对话是积极的、值得关注的,因为它确实能够促进汉语独特性理论与实践的研究,并能够在语言世界观的观照下为语言对比研究提供一个视角,形成了汉语语法学和汉语语言学理论研究“百花齐放”的局面,从而推动我国乃至世界对比语言学的发展,为建立中国的哲学语言学做出贡献,为普通语言学的建设做出贡献。

[1]潘文国,杨自俭.共性·个性·视角——英汉对比的理论与方法研究[M].上海:上海外语教育出版社,2008.

[2]徐通锵.语言论[M]. 长春:东北师范大学出版社,1997/1998.

[3]威廉·冯·洪堡特.洪堡特语言哲学文集[M].姚小平,编译.北京:商务印书馆,2011.

[4]费尔迪南·德·索绪尔.普通语言学教程[M].北京:商务印书馆,1983/2005.

[5]吕叔湘.现代汉语单双音节问题初探 [C]//吕叔湘.汉语语法论文集.北京:商务印书馆,2002:415-444.

[6]赵元任. 1975,汉语词的概念及其结构和节奏[C]//袁毓林.中国现代语言学的开拓和发展——赵元任语言学论文选.北京:清华大学出版社,1992: 231-248.

[7]徐通锵.语言学是什么[M].北京:北京大学出版社,2007.

[8]徐通锵.基础语言学教程[M].北京:北京大学出版社,2001.

[9]潘文国.字本位与汉语研究[M].上海:华东师范大学出版社,2002.

[10]潘文国,谭慧敏.对比语言学:历史与哲学思考 [M].上海:上海教育出版社,2006.

[11]徐通锵.汉语字本位语法导论[M].济南:山东教育出版社,2008.

[12]吕叔湘.中国文法要略[M].上海:商务印书馆,1941-44/1956.

[13]HALLIDAY, M. A. K., HASAN, R. Cohesion in English[M].Harlow, Essex: Longman Group Ltd., 1976.

[14]BEAUGRANDE R. DE,DRESSLER W. Introduction to Textlinguistics[M]. London: Longman, 1981.

[15]杨自俭.字本位理论与应用研究[M]. 济南:山东教育出版社,2008.

[16]周上之.世纪对话:汉语字本位与词本位的多角度研究[M].北京:北京大学出版社,2013.

[17]第二届“汉语独特性理论与教学国际研讨会”论文集[C].上海:上海外国语大学,2013.

(责任编辑:刘 燕)

A New Achievement of Chinese Linguistics from the Perspective of Contrastive Study——Essentials in SBU Theory

Su Zhanghai

(School of Foreign Languages, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou Jiangsu 215009,China)

Since the publication ofMashiWentong, a generation after generation of Chinese linguists and grammarians have been introducing and absorbing from a perspective of linguistic contrastive study the advanced theories of foreign grammar and linguistics, excavating the characteristics of Chinese, and striving to contribute to the establishment of the grammatical system of Chinese and Chinese linguistics. Modern Chinese grammar and Chinese linguistics have been developing gradually from nothing to something, from being fragmental to systematical. As a representative achievement of the “absorbing and creating” of modern linguistic theories on the base of the reality of Chinese, SBU Theory has sprung up since the middle of 1990s and has already made itself outstanding among various theories of the uniqueness of Chinese, with the two professors Xu Tongqiang and Pan Wenguo as the major contributors, who put forward a Chinese grammar system and a Chinese linguistic theory framework respectively. In accordance with the consistent tradition of Chinese linguistic study, having inherited the positive achievements of traditional Chinese linguistic study, and having combined the radical characteristics of Chinese and modern linguistic theories, the establishment of SBU Chinese grammatical system and SBU Chinese linguistic theoretical system are the significant achievements of Chinese linguistic theory.

Chinese; SBU theory; contrastive study

10.3969/j.issn.1672-7991.2016.01.018

2015-11-10

苏章海(1967-),男,山东省惠民县人,教授,主要从事汉英语言对比与翻译的教学与研究。

H146

A

1672-7991(2016)01-0088-11