置入PICC前行胸片定位法体外测量的效果观察

2016-12-15王开慧

伍 焱,王 蓓,王开慧

(南京医科大学第一附属医院 普外乳腺科,江苏 南京 210036)

※静疗护理

置入PICC前行胸片定位法体外测量的效果观察

伍 焱,王 蓓,王开慧

(南京医科大学第一附属医院 普外乳腺科,江苏 南京 210036)

目的探讨置入PICC前患者行胸片定位法体外测量的应用效果。方法选取在我科置入PICC乳腺癌患者120例,按随机数字表随机分为观察组和对照组各60例。置入PICC前预测置管长度,对照组采用常规体外测量法,观察组采用胸片定位法行体外测量。观察比较2组患者导管尖端异位发生率及置管满意度。结果观察组导管尖端异位发生率低于对照组(P<0.05),对置管满意度高于对照组(P<0.05)。结论置入PICC前预测置管长度,采用胸片定位法行体外测量,可降低PICC导管尖端异位发生,提高导管置入长度准确率,值得临床借鉴使用。

胸片定位法;PICC;体外测量

经外周置入中心静脉导管(peripherally inserted central catheter,PICC)已在临床得到广泛应用,其具有安全可靠、带管时间长、并发症少等优点。导管置入理想的深度是保证治疗顺利完成的重要环节。2011年美国输液护士协会指南中指出,中心静脉导管尖端应位于上腔静脉内靠近右心房连接处,临床上置管长度一般是根据患者的体表外测量距离所确定,但是体外测量长度和实际置管深度不可能完全一致[1]。PICC置入过深其尖端异位进入右心房可致心律失常[2],患者表现为胸闷、气促、心悸等症状;置入过浅易发生化学性静脉炎、导管尖端异位和堵管[3]。我科对置入PICC乳腺癌患者,置入PICC前预测PICC置入长度,采用胸片定位法,取得良好的效果,现报道如下。

1 对象和方法

1.1 研究对象 2014年6—12月选取在我科置入PICC乳腺癌患者,纳入标准:(1)患者意识清楚,愿意接受PICC;(2)年龄≥18岁,无精神疾病史及家族史;(3)无其他躯体疾病或神经系统疾病。排除标准:(1)有 PICC 置管禁忌证者;(2)体外测量无法准确进行,如胸锁关节、肋间隙无法准确定位等。根据纳入和排除标准选取置入PICC乳腺癌患者共120例,均为女性,根据置管时间先后顺序编号,按随机数字表随机分为观察组和对照组各60例,观察组年龄 30~75(47.85±6.81)岁,对照组年龄 28~72(45.26±5.22)岁。2组患者导管类型均为美国巴德4 F耐高压型单腔中心静脉导管,穿刺静脉选择贵要静脉,置管部位上臂中段区域。2组患者年龄、导管类型、穿刺静脉、置管部位等一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性 。

1.2 置管长度测量方法 置入PICC前,需预测PICC置入长度,对照组采用常规体外测量法,即患者取平卧位,穿刺侧手臂外展90°,测量从穿刺点至右胸锁关节再向下反折至第3肋间的距离[4]。观察组采用胸片定位法,置管前先测量手术前X线胸部正位片上右胸锁关节下缘到第6胸椎下缘的垂直距离[5](以圆规测量胸片上2点之间的距离,在胸片的卡尺上读出数值。患者取平卧位,穿刺侧手臂外展90°,再测量体表穿刺点到右胸锁关节的距离,将两者相加得出置管长度。2组乳腺癌患者PICC穿刺方法均采用超声引导下塞丁格技术。

1.3 观察指标 2组乳腺癌患者置管成功后X线检查示PICC导管尖端位于上腔静脉内,PICC导管尖端定位使用胸椎定位法,以第6胸椎椎体及其上下间隙水平为理想定位[6],相当于X线检查导管尖端位于上腔静脉下1/3处;未达第6胸椎间隙或超过第7胸椎间隙为导管尖端异位。记录患者对置入PICC相关护理技术操作的满意程度[7],分为“满意、比较满意、不满意”。

1.4 统计学方法 将数据录入SPSS 13.0进行统计学分析,计数资料组间比较采用χ2检验,等级资料比较采用秩和检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

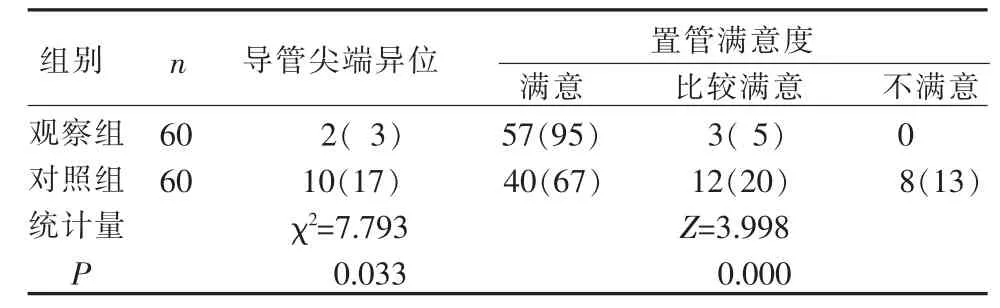

观察组PICC导管尖端异位发生率低于对照组(χ2=7.793,P=0.033),对置管满意度高于对照组(Z=3.998,P=0.000)。 见表1。

表1 2组乳腺癌患者PICC导管尖端异位发生率及置管满意度的比较(例,%)

3 讨论

本研究结果显示:观察组PICC导管尖端异位发生率低于对照组(χ2=7.793,P=0.033)。 置入 PICC前,需测量PICC置入长度,常规体外测量法为从穿刺点至右胸锁关节再向下至第3肋间。此方法充分利用人体的骨性体表标志,对置管长度进行测量,但是对于体表标志不明显或被动体位的患者不宜使用[8]。乳腺癌术后的患者,化疗前置入PICC时间术后7~14 d,此时患者胸部切口尚未愈合,外有厚实的多头带包裹,难以正确测量右胸锁关节至第3肋间的距离。有研究报道Hsu等[9]经食管超声确定了上腔静脉和右心房交界的位置在胸片上投影是第6—第7胸椎水平。Connolly等[6]研究报道92.5%的患者上腔静脉和右心房结合处在第6胸椎或者在上下椎间隙水平。观察组置入PICC前通过手术前胸片预先了解右胸锁关节下缘到第6胸椎下缘的距离,确定上腔静脉下1/3处胸片影像学标志,以此作为导管尖端所到达的理想位置,采用胸片定位法,预测PICC置入长度,提高导管置入长度准确率。

临床使用PICC为可修剪式,置入PICC前,需预测PICC置入长度,体外测量结果是PICC置管中确定导管修剪长度的重要依据,而置管后必须拍摄胸部正位片来确定导管尖端的位置。如果体外测量长度过短,修剪后的导管外露部份过短会造成导管尖端无法到达理想位置。如果体外测量长度过长,置管后导管外露部份过长会造成无菌贴膜无法完全包裹导管,增加感染风险。所以,体外测量的准确率直接影响到PICC的使用安全,而护士的技术操作水平直接关系到患者对护理工作的满意程度。传统体外测量法置管后导管尖端达到理想位置低于胸片定位法体外测量,胸片定位法操作方法简单易学,准确率高,患者对置管满意度较高。

[1]Nadine N.Challenges in the Accurate Identification of the Ideal Catheter Tip Location[J].JAVA,2010,15(4):196-202.

[2]解敏君,陈 芳,邢晓涵.PICC致心血管并发症的原因分析和对策[J].护理学报,2010,17(2A):71-72.DOI:10.3969/j.issn.1008-9969.2010.03.027.

[3]袁 玲,叶惠华,叶明枝,等.肿瘤患者PICC插管未到位所致并发症的原因分析及护理[J].护士进修杂志,2004,19(2):178-179.DOI:10.3969/j.issn.1002-6975.2004.02.046.

[4]袁乃芳,王 铃,林文花.PICC置管前测量方法对比分析[J].临床肺科杂志,2007,12(2):169.DOI:10.3969/j.issn.1009-6663.2007.02.033.

[5]刘 倩,王春梅.PICC置入长度的体外测量方法研究[J].护理研究,2011,25(11A):2862-2864.DOI:10.3969/j.issn.1009-6493.2011.31.016.

[6]Connolly B,Amaral J,Walsh S,et al.Influence of Arm Movement on Central tip Location of Peripherally Inserted Central Catheters(PICC)[J].Pediatr Radiol,2006,6(8):845-850.

[7]冯越川,韩俊林.患者满意度调查量表的使用现状及思考[J].基层医学论坛,2011,15(3):254-256.DOI:10.3969/j.issn.1672-1721.2011.09.050.

[8]陈桂英,王惠琴,赵锐祎.经外周静脉穿刺置入中心静脉导管头端定位方法的研究进展[J].中华护理杂志,2011,46(10):1037-1039.DOI:10.3761/j.issn.0254-1769.2011.10.039.

[9]Hsu J H,Wang C K,Chu K S,et al.Comparison of Radiographic Land-marks and the Echocardiographic SVC/RA Junction in the Positioning of Longterm Central Venous Catheters[J].Acta Anaesthesiol Seand,2006,50(6):731-735.

R472.9

B

10.16460/j.issn1008-9969.2016.02.063

2015-07-26

卫生部国家重点专科科研基金(2010-305)

伍 焱(1978-),女,四川雅安人,本科学历,主管护师。

王 蓓(1970-),女,浙江常山人,本科学历,副主任护师。

方玉桂 谢文鸿]