论先唐文学的演进机制、基本要素及不完备性

2016-12-14王学军

○王学军

论先唐文学的演进机制、基本要素及不完备性

○王学军

文学是人类的创造物,起源于思维活动,经过人类的主观努力,文学演变为客观存在,成为自在的本体。之后文学的发展很大程度上不再以创造者的主观意志为转移,而主要受内外两方面作用的制约。(一)文学内部要素的相互作用是文学演进的内在动力。(二)文学与外在环境的相互作用是文学演进的外部条件。内在作用使文学具有自身特有的规律和属性,这也是先唐文学逐步成熟并成为独立门类的基础。与此同时,作为我国古典文学的初创生发期,先唐文学的自在特征有一个漫长的强化和完善的过程,目前大多认为文学的“自觉”迟至魏晋南北朝时期方完成。在这一历史过程中,外在环境对先唐文学的演变有着重要作用。例如,礼制规范是文学重要的外部条件之一,与文学联系密切,对这一时期文学的发展变化有着深远影响(先唐礼制具有重要的政治、社会、文化意义。例如,司马光《资治通鉴》开篇评论即阐发“天子之职莫大于礼”这一观点,为全书奠定基调,认为“臣闻天子之职莫大于礼,礼莫大于分,分莫大于名。何谓礼?纪纲是也;何谓分?君臣是也;何谓名?公、侯、卿、大夫是也。夫以四海之广,兆民之众,受制于一人,虽有绝伦之力,高世之智,莫敢不奔走而服役者,岂非以礼为之纲纪哉!是故天子统三公,三公率诸侯,诸侯制卿大夫,卿大夫治士庶人。贵以临贱,贱以承贵。上之使下,犹心腹之运手足,根本之制支叶;下之事上,犹手足之卫心腹,支叶之庇本根。然后能上下相保而国家治安。故曰:天子之职莫大于礼也”①。由于礼制的重要意义,先唐出现大量与礼仪制度相关的论著,《隋书·经籍志》著录先唐礼学著作达280种,5280卷之多,其中经部“礼”类211种,2186卷;史部“仪注”类69种,3940卷)。本文主要探讨先唐文学的演进机制、基本要素及不完备性。总体而言,先唐文学演进的内部因素较为复杂,通过综合考察,我们认为先唐文学演进的主要动力是文学目的与手段之间的矛盾,其基本要素包括文学目的、文学手段、创作主体、接受对象和文学传媒。作为我国古典文学的初创生发期,先唐文学的自在特征并不完备,有一个漫长的强化和完善过程。

一、先唐文学的演进机制

文学是人类的创造物,然而文学经过人类的主观努力成为客观存在之后便具有了自在的本体方式。作为自在本体,文学的演进机制主要源于内部要素的相互作用。我们认为先唐文学演进的主要动力是文学目的与手段之间的矛盾。

朱自清先生认为“诗言志”是中国文学“开山的纲领”②。由目前材料来看,先秦时期“诗言志”已成为知识阶层的共识,成为当时的“一般知识、思想和信仰”③之一,如《左传·襄公二十七年》载赵文子云“诗以言志”④、《尚书·尧典》云“诗言志,歌永言”⑤、《庄子·天下》云“《诗》以道志”⑥、《荀子·儒效》云“《诗》言是其志也”⑦等。“言志”是对文学本质特征的认识,也成为先唐文学的主要目的。由于“志”本身内涵的丰富和各人理解、取舍的侧重不同,“言志”有重理和重情两个不同取向:重理则强调文学作品的社会政治功能和道德伦理教化作用,重情则强调文学本身的抒情性和审美特征。我国古代文论的主流是情、志并提,兼顾文学的功用性与艺术性,认为文学作品应反映现实,为政治教化服务,具有社会功用。同时作品又应感物吟志,情物交融,寓情志于形象之中,具有抒情特征。例如《毛诗序》认为“诗者,志之所之也。在心为志,发言为诗。情动于中而形于言,言之不足,故嗟叹之,嗟叹之不足,故咏歌之,咏歌之不足,不知手之舞之、足之蹈之也”。这肯定了诗发于人之情性,具有抒情特征,可“吟咏情性”,有“动天地,感鬼神”的效果。同时《毛诗序》强调诗歌“经夫妇,成孝敬,厚人伦,美教化,移风俗”的讽谏教化之用,用道德伦理规范情感表现,“发乎情,止乎礼义。发乎情,民之性也;止乎礼义,先王之泽也”⑧。又如《文心雕龙·明诗》云:“诗者,持也,持人情性;三百之蔽,义归‘无邪’,持之为训,有符焉尔。”由此出发,刘勰认为诗歌需表现人的自然情性,“人禀七情,应物斯感,感物吟志,莫非自然”,又应有政治教化功能,“顺美匡恶,其来久矣”,情、志并提,“民生而志,咏歌所含。兴发皇世,风流《二南》。神理共契,政序相参。英华弥缛,万代永耽”⑨。

就发生学意义而言,“言志”成为先唐文学的主要目的还有两个深层次的原因。一是语言与情感的天然联系。卡西尔《人论》认为人类语言“一个最显著的特征”是“人类最基本的发音并不与物理事物相关,但也不是纯粹任意的记号……它们并非依赖于单纯的约定俗成,而是有着更深的根源。它们是人类情感的无意识表露,是感叹,是突迸而出的呼叫……再没有什么能把言语这个社会事实追溯到这种一般的生物学原因更貌似有理了”⑩。考察情感——发音——语言——文字——文学这一逻辑链,我们可以发现文学起源与人类情感的天然联系。目前世界上已知文字大都具有表音功能,与口语达成一定吻合。汉语作为意音文字,表意之外也兼有表音成分。我国早期文学作品如《候人歌》《越人歌》《蜡辞》等多为人类自然情感和内心愿望的直接表现。语言与情感的天然联系成为先唐文学抒情言志目的形成的深层基础。

二是文学与音乐的密切联系。钱钟书《管锥编》论诗、乐异同云:“前谓诗乐理宜配合,犹近世言诗歌入乐所称‘文词与音调之一致’(die Wort·Ton·Einheit);后谓诗乐性有差异,诗之‘言’可‘矫’而乐之‘声’难‘矫’……言词可以饰伪逞心,而音声不容造作矫情,故言之诚伪,闻音可辨,知音乃所以知言。”⑪乐之“声”难“矫”的原因在于音乐与人类情感的密切联系,“‘音乐’的音调结构,与人类的情感形式——增强与减弱;流动与休止,冲突与解决,以及加速、抑制、极度兴奋、平缓和微妙的激发,梦的消失等形式——在逻辑上有着惊人的一致”⑫。音乐是人类情感的模拟和升华,声音的高低、起伏、强弱、刚柔、断连等与人类的情感波动类似,因而音乐在直接抒发感情方面有着其他艺术形式所不具备的优势。远古诗乐一体,春秋时期诗乐依旧结合紧密,如《诗经》三百篇皆为乐歌,《左传·襄公二十九年》载吴国公子季札入鲁“请观于周乐”,乐工为之歌风、雅、颂诸乐;⑬《墨子·公孟》云“诵诗三百,弦诗三百,歌诗三百,舞诗三百”⑭;《史记·孔子世家》云“三百五篇孔子皆弦歌之,以求合韶武雅颂之音”⑮。《诗经》的编辑成书与入乐传唱也主要由周王朝乐官完成,包括大师、小师、瞽蒙、大司乐、乐师等。与音乐联系密切的先秦诗歌也具有很强的抒情特质,“情动于中而形于言”,这也促成了先唐文学抒情言志这一基本目的的确立。

由上可知先秦时期“诗言志”已成为知识阶层的共识,成为当时的“一般知识、思想和信仰”之一。文学“言志”目的确立以后,在相当长的历史时段内保持了稳定,重理和重情两个取向在不同时期、不同作者、不同作品中各有偏重。我们认为先唐文学演进的主要动力是文学目的与手段之间的矛盾,集中体现为如何运用各种文学手段来更好地达到“言志”这一目的。文学手段服务于文学目的,具体包括题材内容、体裁、语言、艺术表现等。文学目的与手段的矛盾促成了新文学手段的产生和发展,而文学手段的发展变化也进一步丰富和拓展了文学“言志”的内涵。

新文学手段的产生和发展常能暂时缓解文学目的和手段的矛盾,吸引大批文士集中运用新兴文学手段进行创作而形成一时之盛,如楚辞、汉赋、文人五言诗等。但这并不意味着文学目的和手段之间矛盾的终极解决,“已经得到满足的第一个需要本身、满足需要的活动和已经获得的为满足需要的工具,又引起新的需要”⑯。人类的各种需要不断产生而不会停滞,这是人类社会发展的内在动力,文学作为人类的精神需要亦然。随着时间的推移,新文学手段不断成熟完善,边际效应不断递减,发展开拓的余地越来越小,此所谓盛极难继。

这种情况下,继续沿着现有文学手段的惯性前行依旧可能取得局部成果,但总体上已经乏善可陈,文学创作常陷于平庸化或模式化,“言志”目的也不能很好实现。这就激起了新的文学目的和手段的矛盾,开始了新一轮文学手段的更新以及作为文学目的的“言志”内涵的丰富和拓展。如此循环反复,形成了先唐文学的基本演进机制。这一演进机制的明显表征即王国维先生《人间词话》所云:“四言敝而有楚辞,楚辞敝而有五言,五言敝而有七言,古诗敝而有律绝,律绝敝而有词。盖文体通行既久,染指遂多,自成习套。豪杰之士亦难于其中自出新意,故遁而作他体,以自解脱。一切文体所以始盛终衰者,皆由于此。故谓文学后不如前,余未敢信。但就一体论,则此说固无以易也。”⑰

二、先唐文学演进的基本要素

作为主要动力来源,文学目的与手段无疑是先唐文学演进的重要因素。除此之外,先唐文学演进的基本要素还包括创作主体、接受对象和文学传媒。

文学目的的确立是先唐文学演进的关键,文学“言志”目的形成之后影响到先唐文学的整体发展方向。文学目的是人类精神需求的表现形式之一,这种精神需求很大程度上是外在于文学系统的。文学目的沟通了系统内外,将人的精神需求内化为“言志”这一基本目的。精神需求与文学目的的一致性体现了文学发展自身的规定性。文学“言志”目的确立以后,在相当长的历史时段内保持了稳定,“言志”有重理和重情两个不同取向:重理则强调文学作品的社会政治功能和道德伦理教化作用,重情则强调文学本身的抒情性和审美特征。重理和重情两个取向在不同时期、不同作者、不同作品中各有偏重。文学“言志”目的的确立奠定了先唐文学抒情言志的基本特质,这也是我国文学的民族特色所在。

文学目的需要有为之服务的相应文学手段来实现,具体包括题材内容、体裁、语言、艺术表现等。文学手段是作品本身基本要素的集合,其发展变化构成了文学演进的主体。为了更好地实现“言志”目的,文学手段不断更新发展,这也促进了文学“言志”内涵的丰富和拓展。新文学手段的产生和发展常能暂时缓解文学目的和手段的矛盾,吸引大批文士集中运用新兴文学手段进行创作而形成一时之盛。然而随着时间的推移,新文学手段不断成熟完善,边际效应不断递减,发展开拓的空间越来越小,文学创作常陷于平庸化或模式化,“言志”目的也不能很好实现。这就激起了新的文学目的和手段的矛盾,形成了先唐文学的基本演进机制。

创作主体是文学作品的直接生产者,先唐文学的演进需要通过主体的创作来实现。优秀作家的历史作用在于意识到现有的文学目的和手段的矛盾,遵循矛盾规律引导文学的发展,通过创造性使用已有的文学手段或尝试性使用新的文学手段来努力解决这一矛盾,这是文学演进的主要表现形式之一。文学本体的自在性意味着先唐文学演进具有自主性,能够形成自身发展的内在逻辑。这一逻辑随着文学目的的确立而产生。创作主体以文学目的为旨归,通过自身的文学创作来处理文学目的和手段的矛盾,逐渐形成丰厚的文学遗产,从而推动文学演进。

先唐文学的创作主体为知识阶层。知识阶层之外,先唐文学的接受对象主要为统治阶层。先唐知识阶层常与政治权力相结合,成为官员的主要来源之一,即《论语·子张》所言“仕而优则学,学而优则仕”。从这个角度来看,先唐文学与政治联系密切,主要是“公共化”而非“私人化”创作,具有较强的从作者走向读者的扩张性。接受对象也通过反馈作用参与文学演进过程:从共时性来看,先唐文学作品的生命力大都需要经过接受对象的检验;从历时性来看,先唐经典之作的产生离不开相对庞大而稳定的接受对象的存在。这就要求创作主体运用各种文学手段以便在接受对象那里达到更好的效果。经过创作主体和接受对象的双向作用,可行、有效的文学手段不断积累、沉淀,促成先唐文学由简单演变为复杂多样。

文学传媒是作品走向读者的中介,先唐文学传媒主要有口头传播和文字传播两种形式。它们的作用形式和发达程度直接影响文学作品传播的范围、速度及效果。文学传媒的不同也是文学手段多样化的重要因素。例如先秦《诗经》主要为入乐传唱的传播方式,这导致《诗经》多受音律影响,如诗歌多押韵,一章常用一个韵部;隔句押韵,韵脚落在偶句;以富有节奏感的二节拍四言句为基本单位;多重章叠句,不避重复,常围绕同一主题反复咏唱等。在文字传播形式中,笺注传播和选本传播对文学发展的作用较大。笺注传播在原始文本的基础上增加了很多相关的内容,有助于读者理解文本。与此同时,由于笺注者本身的倾向和偏重,笺注传播也限制了文本的解读方向,并反作用于文学创作。先唐文学笺注传播的典型例子是文学作品的儒学化解读,如两汉《诗经》《楚辞》的笺注等。选本传播是先唐读者阅读作家作品的主要方式,选本的标准也是特定历史时期文学目的与手段的集中反映。选本具有内外两重功能:对入选作品而言,选本具有强化和凸显的意义;对落选作品而言,选本则有弱化和遮蔽的意义。先唐文学的选本典型有《诗经》《楚辞》《昭明文选》等。

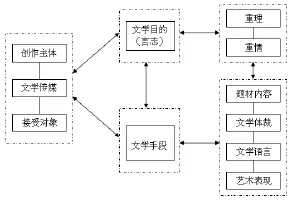

由上可知文学目的、文学手段、创作主体、接受对象、文学传媒是先唐文学内部的基本要素。这些要素的相互作用推动了先唐文学的演进,使得先唐文学具有自身特有的规律和属性,这也是先唐文学逐步成熟并成为独立门类的基础(如图表1所示)。

图表1先唐文学演进机制及基本要素示意图

三、先唐文学自在特征的不完备性

作为我国古典文学的初创生发期,先唐文学的自在特征并不完备,有一个漫长的强化和完善的过程,这种不完备性主要体现在以下三个方面。

首先是混沌化的文学概念。目前大多认为文学的“自觉”迟至魏晋南北朝时期方完成,在此之前,文学尚未从广义的学术中独立出来,如先秦时期诗乐舞一体、文史哲不分,而两汉时期的文学主要指儒学等。这种混沌化的文学概念导致文学与其他文化艺术形式的界限较为模糊,文学自身的审美特征及其独特性长期未得到足够重视,常为功用性所遮蔽,重理倾向明显。例如《毛诗序》认为“诗者,志之所之也,在心为志,发言为诗。情动于中而形于言”,从发生学上肯定了诗的个体抒情特征,沿此思路继续延伸可以对《诗经》作出抒情化、个体化、艺术化的解读。但《毛诗序》则通过宏大历史场境的建构消弭了这一可能,“以一国之事,系一人之本,谓之风;言天下之事,形四方之风,谓之雅”,强调诗歌“经夫妇,成孝敬,厚人伦,美教化,移风俗”⑱的讽谏教化之用。因此混沌化的文学概念削弱了先唐文学自在本体的内在凝聚力,导致文学的独立性不强。

其次是文学目的与手段之间的张力不足。先唐文学演进的直接动力是文学目的与手段之间的矛盾,即如何运用各种文学手段来更好地达到“言志”这一目的。作为我国古典文学的初创生发期,先唐文学一开始所能运用的文学手段是相当有限的。这使得文学目的与手段之间的张力不足,文学手段更新的难度很大,文学发展呈现出惯性较强的稳定状态,如四言诗一直是西周至春秋六百年间主要的诗歌形式。随着时间的推移,文学手段逐渐增加,文学目的与手段之间的张力不断增强,有力推动了新文学手段的产生和发展。但文学手段的增加不是匀速的、稳定的,而是随文学目的与手段之间张力的增强呈现出加速特征,即时代越往后,文学手段的衍生性和自我更新的能力越强。耗散结构理论认为系统远离平衡态方能产生足够的反应推动力,而在相当长的早期历史时段里,先唐文学目的与手段之间的张力不足,文学手段更新速度缓慢,这对文学的自在演进有着消极影响。

第三是文学创作主体——传播媒介——接受对象链条的滞后性。这种滞后性与文学传播媒介相关。我们今天所知的先唐文学主要是文字传播的产物,这一时期印刷术尚未运用,简、帛、纸等成为主要书写载体,文字传播以抄(刻)写为主,传播速度较慢、空间范围较小,得到受众反馈需时较长。这不利于作品从作者到读者的延伸,也迟滞了接受对象通过反馈作用参与文学演进过程。创作主体和接受对象的双向作用也因此钝化,新文学手段的产生和发展也受到限制。同时抄(刻)写文本耗时较长,单本数量较少,不易长期保存,先唐大量文学作品因此亡佚或内容不全,很多已有文学手段的创造性使用或新兴文学手段的尝试性使用也难以继承和发扬,阻碍了可行、有效的文学手段的积累进程。这些无疑都不利于先唐文学的自在演进。

结语

先唐文学演进的主要动力是文学目的与手段之间的矛盾。“言志”是先唐文学的主要目的,有重理和重情两个取向:重理则强调文学作品的社会政治功能和道德伦理教化作用,重情则强调文学本身的抒情性和审美特征。“言志”成为先唐文学的主要目的有两个深层次的原因:一是语言与情感的天然联系;二是文学与音乐的密切联系。文学目的与手段之间的矛盾集中体现为如何运用各种文学手段来更好地达到“言志”这一目的。文学目的与手段的矛盾促成了新文学手段的产生和发展,而文学手段的发展变化也进一步丰富和拓展了文学“言志”的内涵。新文学手段的产生和发展常能暂时缓解文学目的和手段的矛盾,吸引大批文士集中运用新兴文学手段进行创作而形成一时之盛,如楚辞、汉赋、文人五言诗等。但这并不意味着文学目的和手段矛盾的终极解决。随着时间的推移,新文学手段不断成熟完善,边际效应不断递减,发展开拓的空间越来越小。这种情况下,继续沿着现有文学手段的惯性前行依旧可能取得局部成果,但总体上已经乏善可陈,文学创作常陷于平庸化或模式化,“言志”目的也不能很好实现。这就激起了新的文学目的和手段的矛盾,开始了新一轮文学手段的更新以及作为文学目的的“言志”内涵的丰富和拓展。如此循环反复,形成了先唐文学的基本演进机制。文学目的、文学手段、创作主体、接受对象、文学传媒是先唐文学内部的基本要素。这些要素之间的相互作用推动了先唐文学的演进。作为我国古典文学的初创生发期,先唐文学自在特征并不完备,有一个漫长的强化和完善的过程。这种不完备性主要体现在以下三个方面:首先是混沌化的文学概念;其次是文学目的与手段之间的张力不足;第三是文学创作主体——传播媒介——接受对象链条的滞后性。

(作者单位:南阳师范学院文史学院)

①司马光《资治通鉴》[M],北京:中华书局,1956年版,第2-3页。

②朱自清《诗言志辨》[M],上海:华东师范大学出版社,1996年版,第4页。

③葛兆光《中国思想史》第一卷[M],上海:复旦大学出版社,2001年版,第71页。

④⑬杨伯峻《春秋左传注》[M],北京:中华书局,1981年版,第1135页,第1161-1164页

⑤孔安国传、孔颖达疏《尚书正义》卷三[M],北京:北京大学出版社,1999年版,第79页。

⑥郭庆藩《庄子集释》[M],北京:中华书局,1961年版,第1067页。

⑦王先谦《荀子集解》卷四[M],北京:中华书局,1988年版,第133页。

⑧⑱毛亨传、郑玄笺、孔颖达疏《毛诗正义》卷一[M],北京:北京大学出版社,1999年版,第6-15页,第6-16页。

⑨刘勰著、范文澜注《文心雕龙注》卷二[M],北京:人民文学出版社,1958年版,第65-68页。

⑩恩斯特·卡西尔《人论》[M],甘阳译,上海:上海译文出版社,1985年版,第147页。

⑪钱钟书《管锥编》第一册[M],北京:中华书局,1986年版,第60-62页。

⑫苏珊·朗格《情感与形式》[M],刘大基、傅志强、周发祥译,北京:中国社会科学出版社,1986年版,第36页。

⑭吴毓江《墨子校注》卷十二[M],北京:中华书局,1993年版,第705页。

⑮司马迁《孔子世家》[A],《史记·卷四十七》[M],北京:中华书局,1959年版,第1936-1937页。

⑯马克思、恩格斯《马克思恩格斯全集》第三卷[M],北京:人民出版社,1976年版,第32页。

⑰王国维《人间词话》[A],《王国维文学论著三种》[M],北京:商务印书馆,2001年版,第42页。

河南省教育厅2016年度人文社会科学研究资助项目“魏晋南北朝礼制兴衰与文学变迁研究”(2016-gh-003)阶段性成果]