古地理视角下铜陵青铜文化探究

2016-12-01叶圆圆

叶圆圆

(铜陵学院,安徽 铜陵 244061)

古地理视角下铜陵青铜文化探究

叶圆圆

(铜陵学院,安徽 铜陵 244061)

素有“中国古铜都”之美誉的安徽省铜陵市,坐落于长江中下游沿江丘陵平原地区,地质条件处于扬子准地台东北部扬子台坳的中部,古铜都因丰富的铜矿资源和三千年文化底蕴而闻名。从古地理自然和人文专业维度视角下探究铜陵市的青铜文化,以时间和空间为主线探索青铜发展演化历史过程,有利于进一步加强对青铜文化的认知和研究,挖掘和传承古铜都“古朴厚重,熔旧铸新,自强不息,敢为人先”精神。

铜陵;地质资源;古地理;青铜文化

古地理学是研究和重建地质时期地球表面的自然地理现象,它对于今天我们研究某个区域的文化有着重要的影响。同时,基于众多学科的交叉融合与发展,单独从某一学科去研究文化并不能真正解释其内涵、意义,因此对于青铜文化这一文化资源而言,借助古地理学的理论及相关研究方法,可以弥补单纯从文化的视角研究的缺陷。

考古学上以使用青铜器为标志的人类文化发展的一个阶段,又称青铜时代或青铜器时代,由张光直院士最早提出[1]。中国青铜文化,历史悠久、工艺精湛、技术娴熟、内容丰富,是世界文化宝库中的精华。为了更好的深刻探究奠定青铜文化发展的物质基础——青铜资源,从古地理地质、地貌等区域性的自然因素来分析铜矿的起源、形成原因、分布及开采过程等,探究出青铜资源的历史发展过程;从古自然地理吴越之地的区位优势,来分析研究促进青铜文化发展的历史人文因素,剖析挖掘青铜资源的文化深刻内涵;通过古今社会需求视角分析,古青铜文化不断发展和成熟的机制以及对促进铜陵发展深远的影响;从地理专业视角更全面的解读铜陵上下三千年的铜文化历史。

一、 铜陵青铜资源的起源、成因、分布及开采过程

(一) 铜陵青铜资源的起源及其发展演化历史

1.青铜资源的起源

中国古代从什么时候出现冶铜术,一直存在争议。考古上最早发现青铜器的地区是甘肃省东乡林家马家窑类型遗址出土的刀子,据激光光谱分析为锡青铜(来自中国青铜文化的发展阶段与分区系统——李伯谦)。但这毕竟是个例,并不足以用来作为青铜时代的证据。继仰韶文化之后的龙山时代(约公元前2600-2000年)铜器发现较多,青铜器占了一定的比例,从考古研究方面,其已说明这个时期是青铜文化的萌芽时期。至约公元前21世纪中国开始进入青铜时代,到战国初期最终被早期的铁器时代取代,大约历经一千五六百年的时间。

由于起源和历史文化传统的不同以及所处自然环境的差异,不同地区逐步形成独具特征的自成系统的青铜文化。而位于长江中下游成矿带的中部地区,铜陵矿集区正是基于这样的一种历史发展进程形成的青铜文化。铜陵位于华北板块和扬子板块的结合部位,具体为处于扬子板块北缘的下扬子地区(形成于古-中元古代)的大地构造位置[1]。本区域地质构造复杂,演化历史悠久,期间经历了前南华纪基底发育阶段、南华纪——早三叠世盖层沉积阶段和中三叠世——新生代碰撞造山及造山后板内活动(变形)等阶段。由于经历这三个阶段岩浆活动发育等成矿作用的影响,铜陵矿集区形成了大规模的铜、铁、金等矿产资源。

2.青铜资源成矿地质发展演变阶段

铜陵成矿集区历经复杂而悠久的成矿阶段,大致可以分为四个主要的阶段[2]:

第一阶段:主要时期为泥盆纪一早三叠世,这一时期主要出于还原环境的自然条件,特别适宜生成硫化物,其中主要包括胶黄铁矿、黄铁矿胚层、硫化等沉淀物。致使矿胚层因含有极少量的铜成矿元素,为后期燕山运动的岩浆热液叠加和改造成矿奠定了物质基础。

第二阶段:主要时期为中三叠世,扬子板块和华北板块靠拢、碰撞地壳运动,形成了北东向的“S”状褶皱带,岩性差异较大的岩层界面形成了顺层剪切滑脱断层,成为了后期热液成矿的重要容矿构造。

第三阶段:主要时期包括早、中侏罗世,伊邪那岐板块与欧亚板块碰撞,伊邪那岐板块俯冲到欧亚板块之下,致使地质构造环境由挤压向伸展转变,铜陵大规模的成矿作用即在伸展构造时期形成的。

第四阶段:主要时期跨度为晚侏罗世至早白垩世,伴随着构造环境的转变,壳幔内部作用更加强烈,下地壳或岩石圈减薄,导致下地壳和环流上涌地幔部分发生熔融变化,引起大规模的中酸性岩浆侵入和成矿流体运动。成矿流体和位于深部的上石炭统原始矿胚层叠加产生了层控矽卡岩型矿床,同时伴随着中等深度的岩浆侵入接触构造带也生成矽卡岩型矿床,形成了在浅部岩体以及接触带和外接触带断裂、裂隙构造中的热液脉型矿床。

矿集区构造格局为一菱形断块,位于下扬子印支期北东向构造带的东南部隆皱带。地层赋矿特征和长江中下游成矿带相似,主要集中在上石炭统黄龙组、船山组,下二叠统栖霞组,上二叠统大隆组,下三叠统殷坑组、龙山组和南陵湖组六个层位。其中以上石炭统为典型代表,规模大且产状稳定[2]。

(二) 青铜资源的成因、分布

本区域深部地质特征分析表明,中生代地壳运动作用下侵入岩和火山岩发育,是铜陵成矿区的形成的主要原因。岩浆、成矿区与地幔隆起密切联系和一致性,使得铜陵成岩成矿集中于晚侏罗世—早白垩世时代。

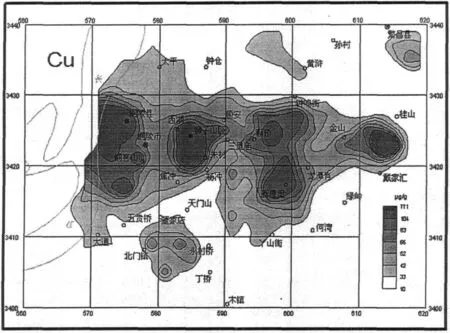

根据区域地理化学背景(Cu元素)分析,对下扬子地区水系沉积物元素Cu以33×10-6为下限有关资料进行化学元素分析[3]。研究发现铜陵—戴家汇(745km2)和北门镇—永村桥(面积57km2)区域的铜元素异常,主要表现在所有的矿田和矿床均分布其内,其中铜陵—戴家汇异常强度高;Cu以66×10-6为下限圈定异常,狮子山、铜官山、沙滩脚和新桥—凤凰山铜区域异常,对应于狮子山矿田(铜异常强度最大)、铜官山矿田、沙滩脚矿田、新桥矿田和凤凰山矿田。

图1 铜陵矿集区铜元素地球化学异常图[1]

(三) 铜陵采铜冶史的追溯与发展历史

中国有着悠久的冶铜史,约公元前21世纪中国开始进入到了青铜时期,经过夏商两朝的迅速发展,至晚商与西周前期达到鼎盛,然后至春秋到战国初期进入衰落进而被早期的铁器时代所代替,前后大约经过了一千五六百年。

中国青铜冶铸技术高超、工艺精美,很快的由中原和甘青地区向南北方向区域扩散,继黄河流域起源之后,长江流域、东北区域、北方区域、岭南区域和云贵高原等先后均发现了青铜文化印记,青铜文化影响的辐射范围扩大,内涵也经历了不断丰富和精进的过程。

而处在长江中下游的铜陵地区,具有典型鲜明的东南吴越特色的特征,其所形成的青铜文化则为后湖熟文化。铜陵从商周到唐宋一直是采铜冶炼中心,规模可称的上是古扬州的铜都[4]。

先秦时期是铜陵铜业初步发展的起始阶段。先秦时的铜陵矿冶遗址有万迎山、木鱼山、药园山、金山、大冲、小冲、铁石宕、岗巴垅、银塘冲等9处。处于铜陵东南部区位,概括分为金山、木鱼山、凤凰山三片区域。采矿的年代上至商周,下迄战国,且大部分使用的是即山采冶的方式进行生产活动的。从考古挖掘已发现的早期采矿井巷结构来看:其特征多为鼠穴状,截面积较窄小,蜿蜒屈伸,只有在较深层内部有木头支护棚架,原始性特征明显。在木鱼山和铁石宕铜矿遗址堆积的废矿渣就有20多万吨,加上铜陵其他已发现的废矿渣,总量就达到了40万吨之多,其中相当大的部分是先秦时期留下来的。从目前科学测定的几个C14数字来看,木鱼山古铜冶遗址11个文化层中第7层出土的木炭年代为早,距今有2 885±55年,树木年轮校正为3 015年,相当于西周早期,可见铜陵铜矿采冶历史之悠久。

特别是2012年铜陵师姑墩遗址(位于钟鸣镇)的发现,这是在安徽长江南岸首次发现的年代框架完整的夏商时期遗址。发现了200多件珍贵文物,鬲、豆、罐等陶制生活用品占了主要比例。值得关注的是考古人员还发现了铜块、炉渔、陶范等铸铜遗物。完善了对铜陵青铜器冶铸业的认识,夏商时期先民可能就已经掌握了铸造青铜器的技术[5]。陶范是铸造技术的标志之一,陶片与陶范的分析结果相近,说明师姑墩遗址出土的陶范也是当地制作的,证明了铜陵地区在西周时期具备铸造青铜器的条件。

(四)青铜资源的开采、冶炼的历史过程

先秦皖南地区是最早使用硫化铜的区域,受当时技术的限制,一般开采氧化铜矿,进行硫化铜矿冶炼,是当时冶炼较高水准的标志。而冰铜的发现是硫化铜矿的重要标志,证明在先秦的西周时期,皖南区域掌握了高难度的硫化铜冶炼技术[5]。

秦汉至隋唐是铜陵铜矿业初步发展的时期。西汉曾在丹阳设 “铜官”。汉代丹阳郡管辖17县下陵阳(铜陵)的丹阳铜镜是汉镜的精品,闻名全国。一般认为铜官应该设在郡治所在地,也就是宛陵县 (今宣城县城关镇)。实际上古代通常的做法设在矿产地附近,以便于管理、收税等有效的中央管理。皖南地区只有铜陵有 “铜官镇”,是由镇发展成为县、市,由此可以推断汉的铜官就设在铜官镇[6]。属于皖南地区的铜陵,因铜矿开采、炼铜和铸钱的较大规模,西汉设立铜官,东汉设置了铜官镇。

铜陵属于汉代铜矿古遗址有凤凰山、铜官山、狮子山等矿区内均有丹阳镜的考古发现,其规模和采冶技术远远超过先秦时期。尤其是金牛洞采掘遗址和罗家村发现巨型矿渣,由于铁质工具的普遍使用和社会需求钱币的数量大增,促使冶铜业不断发展。

六朝到隋唐盛极一时,采冶规模和技术进一步发展,齐梁时期官府在皖南设立梅根监(今池州),监管产铜和铸钱,成为盛极一时的铜矿冶炼和铸钱中心,足以说明当时繁盛的景象。且在历史古诗词记载里均有体现,诗仙李白在游历了铜陵的五松山时写下“铜井炎炉敲九天,赫如铸鼎荆山前;陶公矍铄呵赤电,回禄睢盱扬紫烟”描述当时铜陵冶铜业的盛况[7~9]。

两宋是铜陵铜业由盛而衰时期。由于长期历史的开采,便于开采浅地层的铜矿床大多资源殆尽,受技术限制,难以开采更深地层的资源加上胆水浸铜法的时兴,南宋时期,通矿业逐渐衰落,退出古代铜矿历史的舞台。

二、 历史人文因素对青铜文化发展的影响

(一)优越的地理交通区位对青铜产品的社会需求

铜陵地处皖南西北部,属长江中下游南岸,先秦时期铜陵曾先后归属于吴、楚等地,与淮夷文化仅一江之隔,是江淮通吴的古长江渡口,属于中部和南部文化的交汇地区,陆路交通四通八达,与商王朝均有道路相连。水上交通西面有大通河、秋浦河,境内有清水河、青戈江,通水阳江达江苏南部,江北面枞阳,而枞阳是中原通越的入口,可见历史上的铜陵一直是交通枢纽要道。其地理区位优势非常明显。铜陵地区出土的先秦青铜器数量约占院南地区的四分之一,得益于其优越的交通要塞地理位置。

(二)经济发展的物质需求对青铜文化的提升作用

随着生产力水平的发展,社会对于青铜不再仅仅局限于将它作为一生产力工具而使用,而是产生了许多的衍生物品,其中以青铜乐器最为有名,除了乐器,青铜容器包括食器、酒器、水器和杂器四类,铜陵谢垅、钟鸣乡、凤凰山、顺安镇、狮子山和西湖轮密厂具有出土。

其中铜陵县天门镇出土的青铜编钟:五件甬钟,制作技艺精湛,饰有夔龙纹演变的窃曲纹。

吴越地区出土的酒器分为温酒器、盛酒器和饮酒器三类。温酒器包括爵、聲,铜陵县西湖镇童墩村有出土。盛酒器包括尊、直、尊击、壶。饮酒器,包括觚、杯、卮[10]。

青铜水器包括盘、盃、鉴、浴击、盆、盂。铜陵谢垅出土铜陵车站出土。鸟形纽,另设兽形半环纽;腹饰几何形纹饰及垂叶纹;口径13.2cm、通高26.4cm。时代为春秋中期。鉴,1件,铜陵凤凰山窖藏出土。方唇,斜折沿,束颈,斜腹,平底,对称双龙耳;口径29.5cm、通高14.3cm。该器的形制与中原地区青铜鉴相似,其源头当来自中原地区。

这些青铜器皿的出现,无一不是以经济的发展为前提出现的,从而进一步的提升人们对于物质需求的满足。

(三)诸侯列国战争对青铜矿料开采和冶炼的影响

自商建国之后,大量的铭文和历史文献记载来看,西周王朝就征战不断。西周中后期王朝与淮夷的战争连绵不断,既有被动性的抵御淮夷的入侵,也有王朝主动性的对淮夷的征伐。东周时期的长江流域,主要分布着楚国、吴国、越国及巴蜀等诸侯国,同时在长江以南还散布着百越等“部族”长江流域的矿料产地,仍以中游和下游最为集中,长江中下游地区仍然是当时矿冶最发达的地区之一。文献记载或考古发掘都证明了这一点。

吴、越之国则占据着长江下游广大地区,这些地区主要属于《禹贡》。《周礼》等文献上“扬州”所指范围文献记载吴越所居的长江下游地区矿料丰富[11]。

长江下游地区有:安徽铜陵木鱼山遗址、安徽极阳井边铜矿遗址、安徽铜陵万迎山和凤凰山铜矿遗址、安徽繁昌铜山铜矿遗址、浙江上虞银山矿冶遗址等。

三、 古青铜文化的发展对于铜陵未来的促进作用

(一)青铜文化有助于进一步提升铜陵文化产业的快速发展

铜陵作为长江中下游区域的一座新兴的工贸城市,其历史底蕴浓厚,可依托青铜资源优势,科学定位青铜文化在铜陵市文化产业当中的重要地位,通过产业依托文化发展,文化促进产业升级,通过产业集聚的效应,带动铜陵地区整个文化特别是青铜文化的跨越式提升发展。同时,还需要延长青铜文化产业链,打造铜陵青铜文化的品牌效应,做大做强青铜文化产业,进一步增强“中国古铜都”的影响力。

(二)青铜文化有助于进一步塑造“中国古铜都”的历史内涵

“青名垂历史,铜火耀古今”,铜陵是我国青铜文明发祥地之一,先秦时期就是我国长江中下游流域重要的产铜基地。建国后,第一代炼铜工人为新中国炼出了第一炉铜水,产出了第一块铜锭。铜陵市由此成为新中国铜工业的摇篮。翻开过往,对于铜陵而言,青铜文化的历史地位重要性不言而喻,对于生活在铜陵的百姓而言,继承传统,发扬冶炼工人的奋斗精神,成为对青铜文化最好的解读,因此,从历史的角度而言,青铜文化不仅仅是一种特殊的文化,更是对当代新铜陵的“中国古铜都”历史内涵最好的挖掘。

(三)青铜文化有助于进一步加强铜陵市传统文化的继承

铜陵市有着深厚的青铜文化基础,其历经几千年的风雨洗礼,成为了中国文化的一部分,但是随着经济的发展,社会的不断进步,人们并不满足于传统文化的束缚,进而去追求外来文化、时尚文化等现代文化,不可否认,外来文化等文化影响有其一定的进步性,但是作为几千年来的传统文化仍然表现出其自身的魅力,对于现今的铜陵而言,应当在保护传统文化的基础上,进一步继承好、发扬好这些历史遗产。

(四)青铜文化有助于进一步促进铜陵与枞阳的文化认同

随着新一轮区划调整方案的实施,枞阳县整体划入铜陵市,今日的铜陵人口增加了一倍多,地域面积由1 120km2增加到三千三百多km2。枞阳是桐城派文化的发源地,因为桐城派“三祖”方苞、刘大櫆、姚鼐均生在枞阳,长在枞阳。铜陵作为新兴的资源性工业城市,在拥有悠久灿烂的铜文化和特色鲜明的地域文化之上,又增添了以桐城派为代表的源远流长、名人辈出的枞阳优秀文化。枞阳历史悠久,人文荟萃,文化底蕴深厚。在安徽省共计100位历史文化名人中,枞阳县就有11位。枞阳有五千多年的文明史、三千多年的建城史、两千多年的建县史,是我省文化大县之一。

建议市县联手,市县融合,共同推动文化强市的建设与发展,努力使铜陵的历史文化遗产焕发新的生命力。可以联合铜陵学院、铜陵职业技术学院和市县委党校、文联、社科联的力量,由文化主管部门牵头筹备设立桐城派文化研究中心,成立桐城派文化研究协会,面向海内外的桐城派文化研究者和传承人士广泛征集,筹备举办桐城派文化国际学术研讨会,与铜陵市青铜文化博览会即青铜文化国际学术论坛同期举行;加快铜文化、桐城派文化与枞阳优秀文化的融合发展,铜陵市人大可以就铜陵历史文化名人(如陈翥、盛度、左光斗、方以智、方苞、刘大櫆、姚鼐等)遗址遗迹,铜文化、枞阳文化中的非物质文化遗产保护进行地方性立法;市县文物部门可进行一次铜文化、桐城派文化、枞阳文化及文物的全方位普查,桐城派“三祖”所在的乡镇可申报历史文化名镇,枞阳县可创造条件尽快申报历史文化名城;可规划设立铜陵历史文化名人馆和桐城派名人馆,可在市区和枞阳县各大公园、广场精心设计、制作桐城派三祖方苞、刘大櫆、姚鼐和其他历史文化名人的铜雕像,在市博物馆已经展出枞阳历史与文化特展的基础上,“十三五”期间可在市县规划设计建立专门的桐城派文化博物馆和枞阳优秀历史文化展示交流中心。

[1]李进文.铜陵矿集区矿田构造控矿与成矿化学动力学研究[D].北京:中国地质科学院,2004.

[2]郎剑锋.吴越地区出土商周青铜器研究[D].济南:山东大学,2012.

[3]黄凰.安徽、湖北近年来出土青铜器的铸造地研究[D].合肥:中国科学技术大学,2014.

[4]李伯谦.中国青铜文化的发展阶段与分区系统[J].华夏考古,1990,(2):82.

[5]孙华.中国青铜文化体系的几个问题[J].考古学研究,2003,(00):921~948.

[6]疏仁华.略论古代铜陵青铜文化的特色[J].铜陵学院学报,2005,(1):99.

[7]张爱冰.铜陵谢垅出土青铜器的年代及其相关问题[J].东南文化,2009,(6):68.

[8]崔磊.铜陵出土青铜器冶铸造诣与文化内涵[J].铜陵学院学报,2014,(6):99.

[9] 裘士京. 铜陵古代铜矿采冶及其特点述略[J].衡阳师范学院学报,2014,(5):76.

[10] 张国茂.安徽铜陵地区先秦青铜文化简论[J].东南文化,1991,(2):138.

[11]铜陵市文物局,铜陵市博物馆.铜陵博物馆文物集粹[M].合肥:黄山书社,2012.

2095-4654(2016)09-0096-05

2016-06-19

K901.6

A