明代北京廊房初探

——以《宛署杂记》资料为中心的考察

2016-12-01王磊

王 磊

(辽宁师范大学 历史文化旅游学院,辽宁 大连 116081)

明代北京廊房初探

——以《宛署杂记》资料为中心的考察

王 磊

(辽宁师范大学 历史文化旅游学院,辽宁 大连 116081)

明初永乐迁都北京,为苏北都以振市貌,特在皇城四门及京城九门周围设置廊房,以备召民、贮货之用。政府及地方通过出租收息、佥办廊头等方式对廊房进行有效管理,其间虽存在高层商业垄断和劳役盘剥,但廊房的设置及后续发展仍在一定程度上对北京城市面貌的复兴和商业都市的形成起到了积极的推动作用。

明代;北京;城市;商业;廊房;宛署杂记

一、相关问题的回顾与提出

目前史学界对于明代北京城的研究成果颇丰,从政治、经济到城市发展,无不显露北京作为古都的历史地位和研究价值。但由于相关史料的遗缺与匮乏,北京城市研究中的某些细小串联性的节点问题尚待论证。明初自永乐迁都北京,伴随地缘政治与经济中心的北迁,京师的城市恢复与社会发展成为当时亟待解决的问题。而对于外来民众与行商坐贾的安置也成为中央政府建设北京城的重要步骤与决策之一,因此,特在京师各门之内外设置廊房,召民居住,召商贮货,以苏北都。

至今对于北京廊房的考实尚无专著及专题论文,而使北京廊房的研究暂处停滞,但同时也给予后辈更多考证空间。先前多从近似于廊房的概念,诸如官店、塌房与牙行等问题入手进行过细致比对研究。例如韩大成《明代的官店与皇店》(故宫博物院院刊,1985年12月);高叶华《明代“牙人”“牙行”考略》(重庆师范大学学报,2007年2期),王明德《古代“塌房”考》(兰台世界,2010年10月)。但名近而实异,唯有窥其原始,考其究竟,才能释其本质。

清人查慎行在其著作《人海记》北京廊房条中鲜有涉及该处,但仔细比对,系因袭明人沈榜之《宛署杂记》。《宛署杂记》为万历二十一年(1593年)刊刻,作者为宛平知县沈榜,记载了北京各方面的情况,是一部明代顺天府宛平县志。作者通过对宛平县下辖廊房管理与税收相关记载,加之作者个人按语,而成为研究北京廊房必不或缺的文献资料,所以,笔者以此书中资料为中心进行铺陈。

本篇将从廊房的设置与发展、政府商业管控与剥削以及和明代北京城市发展等多角度考量分析,其间尚有推断及朦胧之处,故在前人学者基础之上,博众家之长,陈管窥之见,以期有所突破。

二、廊房的设置、分布与功能

明初自靖难之事后,成祖迁都北平,行天子备边,而当时的北京城民生凋敝,城垣残破不堪,城市商业更是百般萧条,为改变这一城市面貌,遂置廊房,“至永乐,改建都城,犹称行在,商贾未集,市廛尚疏。奉旨,皇城四门,钟鼓楼等处,各盖铺

房……”[1](卷七P58)于是在北京皇城四门及京城九门等处设置廊房。关于永乐初设廊房,一方面是恢复民生,发展经济;其次是为安置外来居民。自永乐元年,“令选浙江、江西、湖广……及直隶苏松常镇……等府无田粮,并有田粮不及五石,殷实大户,充北京富户,附顺天府籍,优免差役五年。”[2](卷一九P332)“永乐初钦取江南富民三千户,填实京师,分派宛、大二县寄籍。”[3](卷一九P533)这些富户迁徙进北京之后,大部被安置于北部德胜门和安定门附近居住,这些富户当中也包含商人,将商人划入迁徙的范围,能使京师得其财力以挹住,有利于经济的恢复。

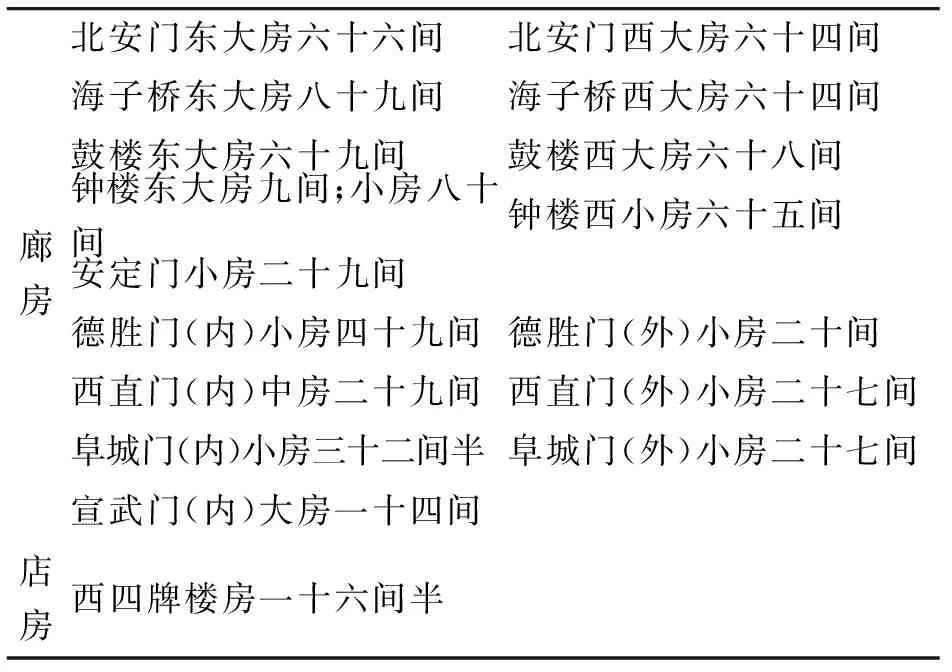

《宛署杂记》中记载宛平县所盖廊房视冲僻而有大、中、小之分,其中廊房八百零一间半,召民居住;店方十六间半,召商居货,总谓之廊房。(见下表)

廊房北安门东大房六十六间北安门西大房六十四间海子桥东大房八十九间海子桥西大房六十四间鼓楼东大房六十九间鼓楼西大房六十八间钟楼东大房九间;小房八十间钟楼西小房六十五间安定门小房二十九间德胜门(内)小房四十九间德胜门(外)小房二十间西直门(内)中房二十九间西直门(外)小房二十七间阜城门(内)小房三十二间半阜城门(外)小房二十七间宣武门(内)大房一十四间店房西四牌楼房一十六间半

所谓廊房,用现在的用语解释为是临街经营旅店及商业库房的总称,是由国家出资兴办以振市貌,为百姓居住生活所集中建起的民居。在此则要重点突出廊房设置的政府性,它是在政府主导下动工兴建、强行安置、以及集权管理的一种城市附加功能形态,一则能保证京师城市居民安置及商业复兴;再者将利于增加地方财政收入,以备支用。

由表可见,宛平县廊房的设置基本围绕中轴线至西郊部分,明代北京城市基层管理以坊、厢、牌为基本组织单位,而廊房则集中分布于钟鼓楼、西直门、德胜门这些坊厢聚居区稠密和商业较为繁华的地带。北安门、海子桥、钟鼓楼处多大房集中;安定门、德胜门、西直门、阜城门则中房、小房聚集。由此可见,大、中、小房之区别不在于房间的大小,而是视区位冲要以及繁华程度。钟鼓楼等处因战火而倍遭摧残,商业中心亟待重建,大房的在此集中便昭示了政府对于北安门外钟鼓楼商业区的规划和重视。由于商业规划的不平衡性,而有“城中市肆,北最盛;次则东牌楼街,西不及

东……”[4](P93)之说。

廊房之功能,一则召民居住。除安置外来迁徙之民外,还租赁于城市小商贩,沿街坐贾、铺户,而成为他们赖以谋生的基地,北京城多条廊房胡同即以所营商业命名。这样一来,不仅解决了城市居民的住宅问题,更解决了城市就业和促进小商品交易的繁荣。其二则召商居货。太祖定都南京时,因客商来往、停泊不便,商人病之,“帝乃命于三山诸门外,濒水为屋,名塌房,以贮商货。”[5](卷五七P1975)此处塌房与廊房在召商贮货功能上相类似,因而成祖在北京沿袭之。此后,全国各地的商人来往于北京,廊房则发挥了其接待客商以及货物中转的功用。在此驻脚,既无露宿之忧,又无商货散落之难,一时舟航喧集,商贾骈坒。

总体来说,廊房的设置、分布与功能更多的体现在恢复城市面貌和繁荣城市商业上,政府以行政手段强制迁徙移民,并主导规划城市商业活动,不可否认,廊房在明初恢复阶段所起的作用,且收到了良好的效果,因此是一项成功的政府商业行为。

三、政府对廊房的管控与商业盘剥

廊房既然是在政府的主持下兴修的,其所有权自然归于政府。而伴随廊房所在地区商业的兴盛,国家势要予以征税,来保证国家财政收支和地方商业的稳定,税收仍是这一政策的主导因素所在。除此之外,还分派各县官员予以监督、维持。在层级的地方管理之下,地方政府又佥派殷实房户充当先锋,作为政府的代理人来征收钱钞,解运内库。政府在对廊房进行正式的行政管理之上也滋生了许多弊端,在一定程度上阻碍了商业的正常发展,也为廊房户民所累。

(一)政府与地方管理

《宛署杂记》中记载,廊房大、中、小房共八百零一间半,每季共纳钞三万七百一十八贯,铜钱六万一千四百三十六文;店方一十六间半,每季共纳钞九百九十贯,钱一千九百八十文,名之为“廊房钞”。简单的数字推算,全年四季共纳钞十二万六千八百三十二贯,钱二十五万三千六百六十四文。这是政府租赁廊房所收的“房租”。此外,为方便商人缴纳税钱,景泰二年,明王朝特别制定了宛平、大兴二县的税收则例,“依时估计物货价值,照旧折收钞贯”。[2](卷三五P629)税收钱物除起运内府外,后逐渐存留本地,以供经费支出。

根据明代税收条例,“永乐初元,都城设立都税司,九门宣课司,专掌一应货物之税……”[1](卷十二P93)税收之职应由京城宣课司承担,呈交户部、内府,而宛平县地方却签派廊头“计应纳钱钞,敛银收买本色,径解内府天财库交纳,以备宴赏支用。”[1](卷七P60)此外,为加强对廊房的治安管理,太祖时即规定:“凡客店每月置房历一扇,在内赴兵马司,在外赴有司署押讫,逐日附写到店客商姓名、人数、起程月日,月终各赴所司查照。”[2](卷三五P627)

宛平县之内每季委派佐领官一员,轮次监督、编排房钞之征,而重点在于签派殷实“廊头”,以其为廊房钱钞之头也,故曰廊头。初置一人,佥为正头,后增一人贴管,谓之正、副廊头,“然民终不乐为役,多方规避,不脱不止”,于是每处各商定数家为廊头,“就中互推数人,阄定一人为正,一人为副,而余悉属之,于是又有大廊头、小廊头之名。”[1](卷七P61)颇为儿戏的佥定方式,却又不失公平。

类似于地方自治的廊房管理模式,政府借廊头之手,签派廊户,征收钱钞,分派额务。以佥派廊头来征解和管理的方式还是较为顺利的贯彻执行,不但解决了地方政府对于钱物自收自缴的负担,同时也节省了起运、人员、管理等诸多经费开销。

(二)城市商业盘剥

廊房作为政府管辖下盈利的工具,必然会在统治内部滋生诸多弊端,上至皇亲贵戚,下至官员中人,无时不想借此谋利,分羹一杯。“各廊店房类属勋戚家及中常侍,脱时有转售,总之不出阀阅主人,审是则应廊头进钱钞者,固多中贵人,而天财库收钱钞者,彼亦一中贵人也,无论香火之情,夐异谓何,而成数具在。彼抑何所低昂,藉以徼厚倖耶?”[1](卷七P61)

由于廊房是由政府出面经营,其所有权归于国家,遂廊房可由皇帝任意赏赐给皇亲国戚,或是将廊房委托于亲信大臣、宦官掌管。“出于一时恩赐,皆为贵近勋戚、权豪势要之家所有。究其所得客商之利,以岁计之,何止巨万。”[6](卷五十九P166~167)在皇权的保护伞之下,勋戚便对廊房之利展开了疯狂的掠夺,无论是所征收之商税,或是廊房房租之钱钞,无不落入私人之囊,以供奢靡。依附于贵族的市井贪利之徒,往往亦借此虚张声势,狐假虎威,坑商害民。“家奴十余人,在张家湾……私起店房,邀截商货,逼勒取利”。[7](卷二八九P6189)

廊头自征解钱钞后,径自天财库缴纳,而这一过程并非一帆风顺。内府各库主要由太监掌管,因而借机勒索,从中谋利,故多贵人在收缴过程中,以好充次,以真为假。“有如美钞而目之滥恶,旧钱而指为新伪,一不当,再易之,甚至三四易,仅一往还变置之闻,而贵入贱出,费已不赀。”[1](卷七P61)廊头多因此胁迫而给予太监恩惠,以求完成任务,但此处所出钱财往往是所交房租的数倍。

明初行实物贡赋,迨有不足,即行召商买办。后逐渐演变成为一种强制性的徭役,除缴纳铺行银之外,仍要为朝廷买办所需物料,而京师即为召商之重地。各店廊房因租于铺户之家,而直接将所应上缴的廊房钱钞,改征本色,以满足国家内廷之所需,“彼廊房钱钞,惟径征本色于各居民之家,故受者得故难之”。[1](卷七P61)铺户唯有按时完成朝廷下达的买办任务,这无疑加重了城市商业者的负担。

综上所述,国家一方面通过中央及地方对廊房进行有效的行政管理以保证财政收入;另一方面,又依仗其政治特权残酷剥削掠夺,极具垄断性和破坏性。不仅控制了商品流通,更强化了政府的垄断经营,同时还巧立名目,敲诈勒索,以致商人倾家荡产。沈榜亦对此颇有隐晦微词,“主库以是责之,经由掌门亦以是责之,诸在官人役悉以是责之,积羽沉舟,廊头之不能堪也宜矣”。[1](卷七P61)廊房之收入,不是用来促进发展商业,以保持商品的再生产,而是专供官府及宫廷消费开支之用,这就给北京城市商业的发展带来诸多严重弊端。

四、明代廊房与北京城市发展

廊房的设置对明代北京城市发展产生了重要影响,一方面它促进了北京城市容、市貌的变化,得以从明初的颓敝中摆脱出来,对京师的城市建设有所裨益;另一方面,廊房同城市经济紧密联系,商业依赖于城市的发展,而城市的发展也要以商业的发展为条件,二者互为补充,城市的规模和结构都将在此基础之上得到充实和提升。

(一)京师面貌的整体改观

自政府在京师九门周边置廊房后,北京城内的空地得到了充分利用,而不再显现的空旷、单调。外来流动人员的大量涌入,也给北京城带来了勃勃生机。城市建筑规模的扩展以及市民阶层队伍的扩大,京师面貌为之一新。

《京师五城坊巷胡同集》中记载廊房分布于北京城各处,如中城安富坊、西城积庆坊、北城日中坊以及南城正西坊的“廊房胡同”。[8]“今正阳门外廊房胡同犹仍此名”。[9](卷下P236)他们起初以廊房直接冠名,后逐渐发展外扩而根据所在地区经营的主要商品命名为“某某胡同”。例如杨刀儿胡同、瓦胡同、羊肉胡同、牛血胡同、笤帚胡同等,这反映出当时民营手工业及商业的发展,而后成长为著名的商业街区,今前门外大街廊房头条、二条、三条等胡同,或即为明代廊房之旧称,喧闹一时。

在永乐时期建立的基层坊厢管理体制之下,城市里的里甲编制以及城市治安得到进一步强化,城市各坊及商业廊房的秩序也较为井然,“即民间亦之有定数,颇自相安矣。”[1](卷七P61)这时的市民阶层队伍开始发展壮大,他们中有手工业者,也有小商人,不但是城市的劳动者,更是城市的建设者。此时的北京城店铺林立,坊巷整洁,车水马龙,逐渐成为一个繁荣的大都会。

(二)城市与商业的协同发展

廊房创置之初,即以盈利为目的“出赁收租”,后逐渐为权豪势要所控制,经商取利的性质越来越明确,在此基础之上催生的城市商业也渐趋苏醒。由于京师有了廊房,商人居住和存货场所有所保障,兹各地客商往来不绝,加之当地坐贾、铺户等小商业的经营,北京商业呈现繁荣景象。与此同时,商业所带动城市横向、纵向的发展相互交织,在一定程度呈现出协同发展的趋势。

据万历时统计显示,宛平、大兴二县约有铺户一百三十二行,铺户近四万之多,[1](卷十三P118)这些铺户多租赁廊房经营铺面以维持生业,虽多以小商业为主,但有固定的营业场所和店铺门面,并已形成规模,是城市生活不可或缺的一部分,城市手工业和商业都为之改观。

自永乐迁都北京,京师作为北方的经济中心与庞大的消费市场吸引着全国各地的货物在此集散,南北经济在此接触,地域商人将市场上紧缺的日常生活品以及大宗货物,其中或有专供北京贵族官僚使用的奢侈消费品带到北京,而使北京成为一个以消费、服务性为主的都市。廊房对城市商业的发展,对北京区域市场的形成都起到了媒介的作用。

(三)廊房与北京城市格局的完善

廊房是集旅店及仓库合一,以出租取息为目的的政府性商业经营行为,它沿袭了古代邸店、塌房、牙行等经营方式,兼具了仓储、市场以及税务等多种职能,实则为官办的盈利机构。北京城市与商业规模的迅速扩大,与廊房的后勤保证不无关系,一则为城市居民及外来人员提供住所;另一则为客商贮存货物乃至成为交易场所,此时的北京已成为一个繁华的国际大都市。《日下旧闻考》述其“(北京)闾阎栉比,阛阓云簇。鳞鳞其瓦,盘盘其屋。马驰联辔,车行毂击。纷纭并驱,杂遝相逐。商贾巨富,道路相属。百货填委,邱积山蓄。”[10](卷六 P94)

城市格局的完善其一体现在城市各阶层人口的饱和程度,“京师地大人众,聚四海之人,杂五方之俗”,[6](卷七十五 P229)除王宫贵族及本地土著居民外,外地商人、手工业者、城市流民等社会底层人员也随之在此聚集,京师人口的填实将极大充盈城市的居住规模及劳动力资源的分配。其二为商业规模的扩展,廊房建立伊始,便注重对重点商业区的扶持(北安门、钟鼓楼等),足可看出政府对这些商业区的重视,随后便以此为中心向外扩展商业圈,廊房的设置为商品的空间流动提供了极大的便利。人口加之商业的充实,使京师的城市格局渐趋完善,也因此成为一个以货物集散和消费性为主的商业都市。

廊房的设置和区位功能为京师人员的安置及商业大规模的货物流转提供了可能,对城市发展以及商业格局的完善具有一定的规划作用。由于城市税榷苛繁,廊房渐遭破坏,但历经元明城市发展的底蕴,仍具备向前驱动的属性与惯性。时至清朝,明代廊房街区逐渐被“胡同经济”所取代,但廊房的名称及城市功能仍旧被保存下来,这足以说明廊房仍是城市的重要组成部分以及存在的必要性。

[1] 沈榜.宛署杂记[M].北京:北京古籍出版社,1961.

[2](万历)申时行等修.明会典[M]. 续修四库全书史部第七、八、九册.上海:上海古籍出版社,2002.

[3] 明神宗实录[M].台北:中央研究院历史语言研究所,1962.

[4](朝)金昌业.老嫁斋燕行日记[M]. 转引自韩大成.明代北京经济述略[J].北京社会科学,1991,(4).

[5](清)张廷玉.明史[M].北京:中华书局,1975.

[6] 陈子龙.皇明经世文编[M].北京:中华书局,1962.

[7] 明英宗实录[M].台北:中央研究院历史语言研究所,1962.

[8](明)张爵.京师五城坊巷胡同集[M].续修四库全书史部第七二九册. 上海:上海古籍出版社,2002.

[9](清)查慎行.人海记[M].续修四库全书子部第一一七七册.上海:上海古籍出版社,2002.

[10](清)于敏中等.日下旧闻考[M].北京:北京古籍出版社,2000.

2095-4654(2016)09-0101-04

2016-06-09

K879.1

A