法律转型期司法引导社会变革的限度

——以民国初年大理院判解中的人格平等为重心

2016-11-29张静

张 静

(河南工业大学 法学院 ,河南 郑州 450001)

法律转型期司法引导社会变革的限度

——以民国初年大理院判解中的人格平等为重心

张 静

(河南工业大学 法学院 ,河南 郑州 450001)

在民国初年法律转型期,大理院在展现司法引导社会变革之可能的同时,也展现了司法引导社会变革的刚性条件。民国初年大理院在司法兼营立法的实践中,其所引导的从尊卑贵贱到人格平等的变革,不仅受制于民初的经济政治文化条件,受制于法源位阶的刚性约束,也受社会共识、司法权威以及司法实效等动力因素的制约。当下中国全面推进依法治国的实践,旨在变革传统中的反法治基因,其难度并不亚于民初对尊卑贵贱传统的变革。针对司法引导社会变革的这一当代语境,回顾民国初年大理院的实践不无借鉴参考意义。

法律转型;司法机制;人格平等;社会变革

法律转型期的司法往往承载着引导社会变革的诸多期待。然而,法律本身的局限性以及司法的被动性等因素也使转型期司法引导社会变革的功能存在着种种天然的局限。凡权力皆有自我扩张的本性,因此,在期待转型期司法有所作为的同时,对于其必须面对的条件和局限应当有清醒而理性的认知,这样才不至于将对司法的期待变成司法的重负,不至于使司法实践背离转型的目标。在特定的历史境遇中,民国初年大理院所执掌的司法权在事实上兼营着立法,无论是之前的晚清还是之后的南京国民政府时期,中国司法权的地位都从未如此显赫过。与此同时,从尊卑贵贱到人格平等无疑是中国法律近代化的重要内容之一。因此,民国初年大理院在这方面的司法实践无疑是透视法律转型期司法引导社会变革之限度的恰当视角。与民国初年类似,在当下全面推进依法治国的进程中,司法也被赋予引导社会变革的诸多期待。面对社会上存在的法治需求不旺盛的事实,司法的规范与公正是“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”,以便在社会上不断凝聚法治共识;面对传统中的反法治基因所造成的有法不依、执法不严、违法不究以及部分领导干部以言代法、以权压法、徇私枉法等现象,司法救济个体权利的功能则被赋予规范权力运行、弘扬法治价值的重任。总之,当下中国全面推进依法治国的实践,旨在变革传统中的反法治基因,而这场变革涉及面之广、任务之艰巨,不啻为一场深刻的社会变革。于司法而言,其引导这场变革的难度并不亚于民国初年对尊卑贵贱秩序的变革。针对司法引导社会变革的这种当代语境,回顾民国初年大理院的司法实践不无借鉴参考价值。

1 经济限度:大理院判解中的“人口买卖”

人口买卖在传统中国禁而不绝,其与传统中国以良贱尊卑等级定义人有莫大关系,更与底层民众的生存困境和经济困境有关。民国肇建,国民平等的宪法条款、收回领事裁判权的迫切要求、清末修律禁革奴婢买卖的立法实践,使“人格平等”作为原则进入司法层面不存在观念上的困难。问题是在实践层面:对于父母因贫卖子女这一行为,虽在《现行新刑律》中明文规定要处罚金,但因《现行新刑律》被废止,当时有法曹中人认为其也在废止之列,而且并不属于《暂行新刑律》中的“略诱罪”和“和诱罪”。[1]对此,在民国三年《暂行新刑律补充条例》颁布前,大理院“执法诸君突破了《暂行新刑律》关于罪刑法定的框架,根据沿用前清法律的大总统令,将清末的《禁革买卖人口条例》视为一种单行法加以援用,从而在实际上弥补了《暂行新刑律》在人口买卖立法上的疏漏。”[2]在《暂行新刑律补充条例》颁布后,大理院更是通过不断细化补充条例第九条的内容,否定了人口买卖这种严重违背人格平等的做法,对人口买卖利益链条的打击可谓不遗余力。(参见表1)

表1 民国初年大理院解释例中的《暂行新刑律补充条例》第九条

*该表格根据郭卫:《民国大理院解释例全文》(中国政法大学出版社2014年版)整理

然而,国体的更替并不意味着民生经济状况的根本改变,在大理院的判决例和解释例中,我们还是一再看到司法对现实的不断妥协。

以民国初年大理院判解对人口买卖契约的否定为例。虽然通过民国二年统字第37号解释例、六年上字第6号、七年上字第427号和776号、九年上字第846号等判决例,大理院明确了人口买卖契约无效的法律态度,但社会上还是有不少人出于生存的需要有意规避法律,以质契等形式行人口买卖之实。对此,大理院的态度是“质契之真伪,系调查证据问题,法律不能强定不明之证据为伪造,致故入人罪”[3]。

再以民国初年大理院对《暂行刑律补充条例》第九条的判解为例。通过六年非字第15号判决例以及统字第213、214号解释例,大理院对以慈善养育为目的的人口买受行为进行了出罪化的处理。即“价买妇女为妻或弟妻或为义女者,均系以慈善养育为目的,自不构成犯罪”[4];“本院查,以助成强卖和卖人犯罪之目的,实施收受藏匿之行为者,如牙保、人贩、窝主等类,自应适用《补充条例》第九条第二项,分别有无预谋论罪。若系以慈善养育之目的,收养为妻妾子女仆婢者,不问有无给付钱财,依《刑律》总则第十四条,当然不能论罪。”[1]

由此可见,在民国初年大理院的判解中,尽管其执着于纠正尊卑贵贱秩序导入平等价值的司法目标,但在实际操作中,对于那些出于社会经济原因而造成的人格“不平等”现实,显然有着深深的无奈。大理院在上述问题上所做的技术化和出罪化处理,不是在人格平等问题上的价值摇摆,而是对特定时代民生经济条件的妥协。正如大理院在《关于买卖人口适用法律各问题》中所指出的那样:“此层非刑事法所能补救,需社会救贫事业发达,始足以济其穷”。[3]民生经济状况的凋敝和弱者的生存困境,是民初大理院人格平等实践的刚性上限。

当下中国的经济条件较民国初年有了很大改善,但是当下全面推进依法治国的阻力也有经济方面的。中国改革的路线图是从一部分人先富起来到共同富裕。但在经历了近40年的改革开放之后,中国社会并没有形成关于规则治理的普遍共识。改革中的既得利益者以及那些先富起来的人更喜欢市场机制不健全时期的法治,这样资本与权贵的结合才有保障;而普通的市场主体,他们愿意接受法治保障下的公平竞争,但是却不排斥寻求与权力相结合以获取更多利益的机会。熙熙攘攘,利来利往。当传统的义利观被改革大潮所激发的个体对世俗生活的喜乐所淹没的时候,重建更倾向于共同富裕的经济伦理,显然不是司法可以独立为之的事情。没有一个强大的力量来打碎法治运行中既有的利益共同体和利益链,没有变革和完善不符合法治要求之立法的顶层制度设计,司法很难做到善治语境下的公正。

2 政治与文化限度:大理院判决中的女性角色定位

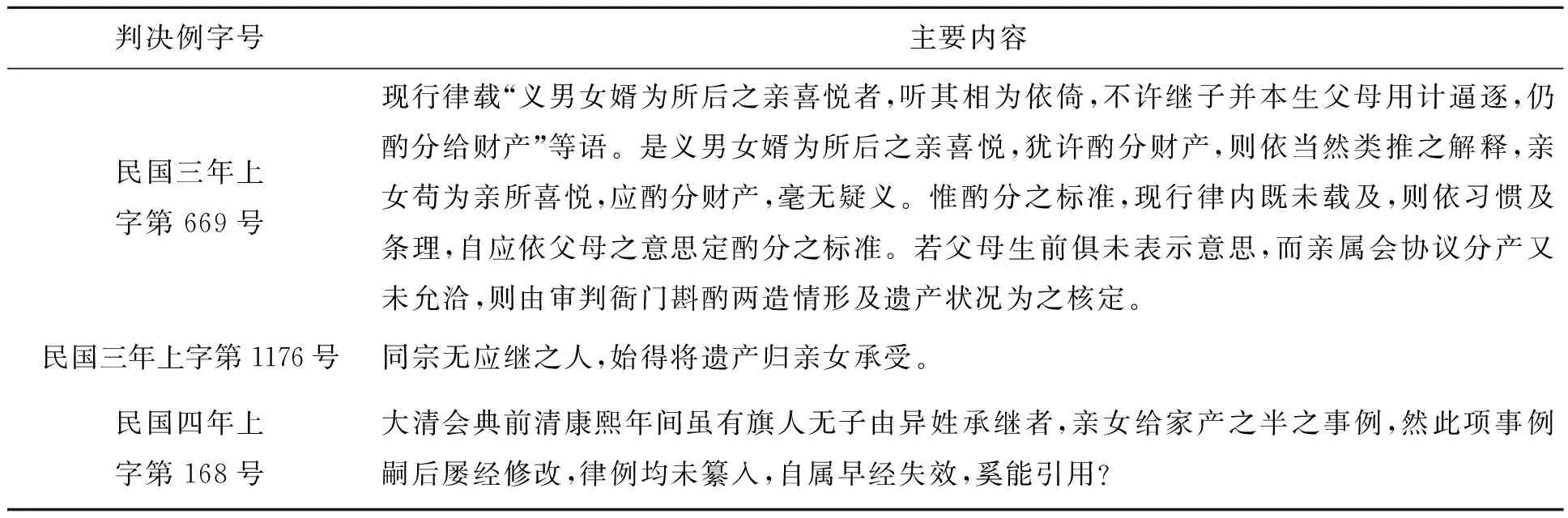

在私领域,大理院判决中的女性角色基本上是附属于“家族”的。以私领域的平等继承权为例,传统中国的财产继承是以男性为主的,亲女的财产继承资格受到严苛的限制——仅限于户绝且无同宗应继之人的情形。在一般情况下,女儿仅能从家族财产中取得一定的嫁妆。“传统法律在原理上排斥女性承继,以维持男性子孙承继家产,更确切地说是通过这种方式来确保家产不流出族外,从而达到维护家族利益和秩序的需要。”[5]民初的大理院受到当时社会上的女权运动以及近代西方民法所倡导的人格平等理念的影响,在亲女继承资格问题上的立场有所松动,并有意扩大了亲女继承财产的机会。在民国三年上字第669号判决中,大理院通过对现行律中“义男与女婿可酌分财产”条款的类推适用,确认了“亲女得酌分财产”的规则。在民国十四年上字第3447号判决中,大理院明确将“母亲于自己所继承的份额之内酌给亲女遗产”作为母亲的一项权利,不受嗣子的干涉,也不受继子入继或亲女出嫁的时间限制。这一判决意味着亲女可以通过母亲的“酌给”行为,变相继承父亲的遗产,突破了传统上的“户绝且无同宗应继之人”的限制。[6]然而,与此同时,在大理院的判决例中,可以看到对酌给亲女遗产份额的限制——“少于应分人数均分之额”;可以看到大理院对传统财产继承观念的重申:“同宗无应继之人,始得将遗产归亲女承受”、“出嫁女无当然承继母家遗产之权”(参见表2)。由此可见,大理院对亲女继承权问题的变通虽然给予女性一定范围和程度上的具体权利承诺,但对女性权利的保护并没有也无意突破家族本位的立法框架,女子在私法上的角色仍是依附于家族的。

表2 大理院判决例中的亲女财产继承权

续表

*该表格根据郭卫:《大理院判决例全书》(中国政法大学出版社2013年版)整理

与私领域略有所不同。在公领域,民初的《中华民国临时约法》和《中华民国约法》都刻意略去了男女平等条款[7],但是大理院在司法实践中确实重新思考过女性在公领域的角色。在民国七年上字第1308号判决中,大理院指出:“《约法》载‘人民有信教之自由’等语。寻绎法意,举凡人民,无论男女及有无完全行为能力,均可自由信教,并不受有何等限制。又查妇人私法上之行为固受夫权之限制,但其宗教上之信仰,自非夫权所能禁止。”[4]该判决虽然落脚点在于“夫不能禁妻之信教自由”,但是其推论的前提却是有意将《约法》中的“人民”一词作了较之立法时更为宽泛的解释,隐晦地传达了大理院一种不便明言的态度——女子也与男子一样具备宪法上的权利主体资格。不过,需要注意的是,这一判决在认可女子是宪法上宗教信仰自由之主体的同时,也确认了女子之私法人格受夫权限制的儒家伦理立场。

大理院在公私两域对女性角色的定位,反映了当时的政治和文化施加于司法的限制。民初的主流意识形态是二元的:在公领域,有限度地承认自由平等价值;在私领域,则继续奉儒家伦理为圭臬。[8]就政治而言,如果大理院允许女性在私领域具备不依附于家族的独立人格,那么传统儒家伦理在私领域的至上地位必将动摇;而如果大理院通过判例明确肯定了宪法上的“人民”无分男女,那么女性便顺势拥有了宪法上的参政权和从事公务之权等权利。如果说信教的自由与私法上的夫权发生冲突的机会和烈度还不大的话,那么一旦女子获得了宪法上的平等独立人格,由于个体生命的有限性,其国民身份与其私法身份,进而与夫权相冲突的机会和烈度就大大增加。于是,大理院就必须对民国七年上字第1308号判决中所隐含的那个关键问题做出明确的表态:当女子在公领域的行为影响或妨碍到其在私法上应尽的义务时,是公领域的性别平等原则优先还是私法上的儒家伦理原则优先?如果儒家伦理优先,就意味着对平等原则的部分否定;如果是平等原则优先,那么传统儒家伦理在私领域的主导地位就会不保。对这样的问题,司法显然不便回答也不能回答。于是,大理院推事尽管有重新思考女性角色的意愿,却不可能将女性定位为不依附于家族的个体,不能公然承认女性在宪法上的平等权。

进而言之,政治上的二元意识形态与男女平等的冲突,实质上是传统儒家文化与男女平等原则的冲突。在这种冲突中,儒家文化之所以能够展现出如此强大的能量——即便面对亡国灭种的压力,也能在私领域占据一席之地,并影响公领域对平等原则的承认,这不仅是政治精英出于自身利益和需要的一种选择,更是国人文明认同和自我认同的需要。

在民国初年《临时约法》和《约法》的制定过程中,男女平等的诉求均被多数否决,这是精英的政治决断。就精英而言,当沿袭数千年的文明优越感尚未完全消逝之时,接受并内化那些与中华文明异质的观念和制度,究竟是中华文明获得新生的宿命,还是意味着精神上的屈从与妥协?这不仅是清末礼法之争未能获得共识的问题,也是近代以来的中国一直在纠结的问题。就民国初年的普通百姓而言,家庭是他们的信仰,是他们对自身存在方式和存在意义进行自我体认的媒介和载体;而在他们中的大多数人看来,男女平等原则无异于一场“毁家”运动。因此,精英反对女子参政权的立场在当时的社会中也不乏支持者。民国初年女子争取参政权运动的男性反对者和女性反对者都不约而同地从家庭秩序的角度来论证自己的主张。例如空海认为:“国家得以生存发达,在于社会秩序巩固,而家庭又为社会的基础,必有以维持家庭生活,而后始可使社会秩序巩固。如果女子参政,势必导致社会紊乱,而人道亦几乎熄矣。”[9]张纫兰女士则说:“女子应尽的天职,实较男子尤繁且重,一切家政,朝夕竞竞,夜以继日,犹恐不足,尚何有暇,以与肉食者角逐于政治之林?故不用说女子之知识程度不足,不宜于参政;即令人人读书识字,可与男子平等,亦不可有参政权。”[10]

由此可见,在大理院变革尊卑贵贱传统的司法实践中,女性角色的定位问题不仅是主流意识形态的一个死结,也关乎大多数国人的自我认同。面对这样的问题,司法除了在具体的判决中,于性别平等与家族本位立法之间进行最大程度的平衡之外,实在不可能有更激进的作为——触碰宗法秩序和家庭本位就是损害了既有法律的权威从而也损害了自身的合法性;而明确承认宪法上的男女平等原则不仅是公然与政治精英为敌,也无法获得普遍的社会支持。这表明,政治和文化所能够认可的女性角色定位,也是大理院变革尊卑贵贱传统的刚性上限。

当下中国全面推进依法治国的阻力也有来自政治与文化的。虽然当下的法治在一定意义上是政治正确的,但是“一部分基于文化小传统形成的‘左派’、‘右派’,至今还在抱住革命思维方式不放,试图用革命的方式彻底改变秩序”,[11]“部分社会成员尊法、信法、守法、用法、依法维权意识不强。”[13]在这种背景下,凭借司法一己之力来克服政治与文化上的反法治基因显然过于天真。近代中国革命和建设的历史表明,那些涉及根深蒂固的传统的变迁,需要社会的合力;也需要一个坚强的领导核心。因此,要在全面推进依法治国的征程中有所作为,当下中国司法必须坚持党的领导。

3 法源位阶限度:大理院判决中的离婚请求权

民国初年大理院虽在事实上兼营着立法,但是其并不能突破法源位阶随心所欲地创设规则。大理院民事纷争解决的法源顺序依次为法律、习惯法、条理[14]。与作为条理的《大清民律草案》相比,《大清现行刑律》民事有效部分作为现行有效的法律虽属于较高位阶的法源,但其内容却与“人格平等”原则多有扞格。这种现实的法源位阶,制约着大理院的司法论证,会不时对大理院有意为之的变革产生一种反向的制约力量。这一点在离婚请求权问题上表现得非常明显。

在离婚请求权问题上,《大清现行刑律》民事有效部分对“夫殴妻”与“妻殴夫”有不同的规定,而《大清民律草案》则未对这两种情况加以区分。大理院在民国七年上字第264号判决中引用了《大清民律草案》第46条的表述(“夫妇之一造如果受他造不堪同居之虐待,虽应准许离异”),同时加入了自己的但书——“唯因一时气愤偶将他造致伤而事属轻微者,自不能遽指为不堪同居之虐待。”[4]凭借这一但书,大理院推事否定了上诉人以“曾受妻踢伤”为理由的离婚请求。[15]不过,这一判例因为在语言上使用的是《大清民律草案》中的“一造”与“他造”,而非《大清现行刑律》上的“夫殴妻”或“妻殴夫”,因此,从理论上说其不仅适用妻殴夫的情形,也适用于夫殴妻的情形。事实上,在其他多起因殴打行为而诉请离婚的判决例中,大理院使用的都是“一造”、“他造”的表述,如民国五年上字第1073号和第1457号、民国八年上字第700号、民国九年上字第809号等判决例。[15]从这个角度看,大理院确有意愿在离婚请求权问题上改变夫与妻的不平等,尽管这种意愿的表达是隐晦的,是从平等限定双方离婚请求权的角度切入的。

然而,《大清民律草案》仅仅处于“条理”的法源层次,就法源效力而言显然不及《大清现行刑律》。于是,当案情切合《大清现行刑律》的情形出现时,大理院显然不便再援用《大清民律草案》“一造”与“他造”的表述,而只能援引《大清现行刑律》来撰写判决。例如:在大理院民国九年上字第537号判决中,上告人张振一遭其妻张杜氏殴打致唇吻、额头、右腿等处殴伤,诉请离婚。[15]因该案情完全在《大清现行刑律》“妻妾殴夫条”的法律射程范围内,因此,大理院未使用《大清民律草案》第46条作为判决依据。在该判决例中,大理院依据《大清现行刑律》认为:“现行律‘妻妾殴夫’条载‘凡妻殴夫者,处十等罚,夫愿离者听’等语。是妻苟有殴夫情事,夫即得据以请求离婚,并无须至折伤之程度。”[4]当然,就个案而言,这样的判决并无不妥,但是若将两个判例所抽象出来的一般规则联系起来,我们会发现:在夫殴妻的情况下,妻之离婚请求权受制于民国七年上字第264号判决所规定的条件限制;但是在妻殴夫的情况下,夫之离婚请求权则不受此限。可见,由于法源位阶的限制,民国七年判例中所显露的平等倾向是可以被《大清现行刑律》民事有效部分架空的。作为较高位阶的民事法源,《大清现行刑律》民事有效部分对大理院人格平等实践所施加的刚性限制由此可见一斑。

无论民国初年还是当下,司法权都源自现行有效的国家法律,抛开现行有效的国家规范或者突破法源位阶,创设与国家规范针锋相对的新规则,都无异于对自身权力合法性的侵蚀。就大理院在离婚请求权问题上的实践而言,大理院意图进行的变革之所以最终被架空,主要的原因似乎不在于司法的保守性,而在于现行法律相对于条理法源的保守性。当现行法律落后于变革的目标时,作为国家权力中的一支保守性力量,司法权很难凭借一己之力、凭借虽先进却单薄的法理推动有效的社会变革。就当下中国司法而言,当立法中的部门化倾向和争权诿责现象不能得到有效遏制时,当那些不符合法治内在要求的法律法规未能得到修改和完善之时,司法很难在事实上推动中国的法治进程。因此,就推动社会变革的目标而言,科学立法与民主立法是充分发挥转型期司法功能和作用的重要条件。

4 动力限度:社会共识、司法权威与司法实效

对于司法引导社会变革的可能性,学界一般存在有限法庭论和动力法庭论两种观点。[16]有限法庭论认为,司法机制要受制于宪法权利本身的有限性(即很多社会问题不适合也不能通过宪法或司法机制来处理)、司法独立程度以及法院自身落实重大社会变革的能力,因此无法推动重大的社会变革。当然,有限法庭论也不绝对否认司法引导社会变革的可能性,其承认:如果有足够多的判例支持改革,其他权力部门有相对多的人支持改革以及判决能够获得社会的普遍支持与认可,社会对于改革的反弹较低时,司法还是可以发挥引导社会变革功能的。动力法庭论则认为,司法是引导社会变革的有效途径:透过司法机制,弱势的权利以及个体的自由可以得到捍卫和保障,并抗衡那些经由民主程序而产生的政府机构。[17]在《落空的希望》一书中,作者具体分析了动力法庭在推动社会变革方面的诱因:其他参与者提供正向诱因使相关人配合;其他参与者通过课以成本的方式诱使关系人服从裁判;司法的判决能够通过市场机制加以落实;对于贯彻改革最具影响力的行政官员或公务员愿意采取行动,并且将法院的命令视为争取额外资源的工具,或可作为其行动的掩护。若存在一项或多项上述诱因,司法就可能有效地促成社会变革。[17]归纳而言,无论是有限法庭论还是动力法庭论,都承认司法引导社会变革需要三个前提条件:一是足够的社会变革共识;二是司法本身的权威性;三是司法的实效性。

就第一个条件而言,在法律转型期,传统的惯性使社会变革的共识往往很不容易达成,在那些涉及根本伦理价值观念变迁方面尤其如此。民国初年的中国,尽管平等思想不时激荡,男女平等观念也时常见诸报端,甚至掀起了女性争取平等参政权的运动,但如前所述,由于性别平等关涉主流意识形态的核心价值观念,同时关涉文明层面和个体层面的自我认同,因此,针对性别平等的改革共识便很难达成。在私领域,大理院尽管着眼于对女性群体具体权利的现实保护,但是却很难在缺乏社会共识的情况下,改变女性依附于家族的法律地位。在公领域,民初的大理院尽管有重新思考女性角色的意愿,并通过“夫不能禁妻之信教自由”隐晦地表达了对男女公法资格平等的肯定倾向,因性别平等在政治及文化上的敏感性,大理院对此终不便明言。司法权终究是一种保守性的权力,不可能在缺乏足够社会共识的问题上作为一种激进的力量推动社会的变迁。

就司法权威而言,民国初年的大理院堪称其后司法的楷模。护国运动期间,在行政体制上脱离了北京政府的南方各省,其高等审判庭依然将上诉案件移送至北京大理院,并以其为终审。[14]不仅如此,当时的租界法院在适用中国法律而无明文可引用时,亦采用大理院的判例。[18]民国初年的中国,外有列强的经济掠夺,内有军阀混战,司法经费短绌、编制员额受限不足为奇。在内战频仍、法制不备的时代背景下,在生活清贫、工作任务繁重的现实面前[14],大理院诸君却能让其判决和解释超越行政体制的限度获得多方认可和尊重,殊为不易。民国初年大理院的司法权威得益于其专业性,也得益于当时司法官的勤勉敬业、品德节操和独立精神。对此,时人多有感叹。梁启超在1923年就曾如是说:“十年来国家机关之举措,无一不令人气尽,稍足以系中外之望者,司法界而已。所以能尔者,则亦由法条方严,程序峻密,不易舞文一也。登庸循格,保障有规,久任谙事二也。职属冷曹,巧宦弗趋,流品较清三也。是故司法界成绩所以稍优于他界,存乎法者半,存乎人者亦半。”[19]可见,民国初年的大理院之所以能在推动社会变革方面有所作为,与执法诸君凭借自身道德修养和专业素养所支撑起来的独立精神和司法权威有着密不可分的关系。也必须注意到,民国初年以个体道德为后盾却缺乏现实制度保障的司法权威很难深入社会底层,不具备空间上的可复制性和时间上的可持续性。梁启超在盛赞司法界之成绩的同时也指出:“天下事一中以暮气,不难举前此所积累者,一朝而空之。今吾司法界为朝气耶,为暮气耶?外界之干涉蹂躏,日出不穷,献身靖共斯职者,焦头烂额以与争旦夕之命,力诎则往往嗒然隐退,其未退者,益感于孤露无助,或委心以任其迁流所极,故十年来前途无限光明之司法界,今亦为黯淡之气氛所充塞,昔卧薪尝胆以恢复法权为毕生志事之人,如浪淘沙,滔滔殆尽。”[19]此外,专就地方司法而言,“大理院以下的各级法院,由于部分法官的养成与择用不精,致有意志力薄弱,不能抗拒横暴势力,时遭外界非法干涉者,导致‘法权多所蹂躏’;也因政费短绌,养廉不周,下驷滥竽,贪墨踵起,令人有不免太息痛恨者。”[14]因此,大理院诸君的风骨在为近代中国司法史留下一页难得之清白的同时,也昭示后人:既然传统的变革绝非朝夕之功,那么缺乏刚性制度保障的司法权威在推动社会变革方面终究力有不逮。

就司法的实效性而言,司法要推动社会变革需要有落实自身主张的工具(例如外部的支持认同,自身的独立和权威等),也需要以一定的群体权利意识为条件。司法毕竟是一种被动的权利,民国初年的司法实践即便可以兼营立法,也只能通过判例的形式为之,而不能直接创设一般性的规则。以民国初年大理院裁判中的“人格权”保护为例。大理院固然可以将《大清民律草案》中人格保护的规定作为法理加以援用,从而对侵犯人格的行为予以救济,但是这种私权的保护往往要以当事人的主动诉讼为前提。纵观大理院判决例和解释例,关涉人格权保护的判例十分有限,其所能确立的具体人格权仅为生命权、身体权、名誉权。[20]对于《大清民律草案》中规定的姓名权,因没有具体案例,也无从细化,更遑论其他具体类型人格权的保护了。在《大理院议决买卖人口适用法律各问题》中,大理院对自身的这种有限性有着明确的认识:“略诱和诱,既非离婚后不能告诉,则当然解释之结果,自不能因其有买卖之行为,而强迫自由结婚者离婚。”[3]换言之,虽然人格不可抛弃,人格应当平等,但是对于那些自愿的或者不能进入司法视域的人格抛弃和人格不平等,司法权非不为也,是不能也。

当下中国虽然在主流意识形态之中取得了推进依法治国的共识,但是中国社会对于为什么要依法治国、怎样依法治国、依什么样的法来治国等问题,则很难说形成了足够的共识。“知识分子看到的是法治作为一种理性治理方式,可以避免专横、专权带来的各种灾难;而党内精英看到了法治对共产党长期执政的意义。就普遍情况而言,由于中国缺乏对于民众的法治启蒙,因而民间普遍缺少对法治的追求,只有在权利救济的时候,才求助于法律。对其他人蒙受的冤屈,更多的人是在围观。”[11]中国法治共识的进一步凝聚,是当下中国司法在推进法治进程中有所作为的重要条件。就司法实效而言,随着市场经济的发展和普法教育的开展,当下中国普通人的权利意识有明显的增强,这为司法通过对个体权利的救济来推进法治进程创造了条件。但就司法权威而言,当下中国独立行使审判权和检察权的保障机制仍有待完善,司法过程的规范性和公正性都还有进一步提升的空间和必要,司法的人权保障功能和在人民中的威信也都有待提升。所有这些,都是当下中国司法推动法治进程的制约因素。

5 结语

一个世纪的光阴倏忽而逝,中国从传统到现代的转型仍然在路上。自20世纪90年代依法治国被确立为治国方略以来,在中国主流意识形态之中,“人治”已经成为贬义词而“法治”则获得了前所未有的荣耀。然而,同中国的改革目标和法治目标相比,现实中的法治建设还存在许多不适应、不符合的问题。为此,十八届四中全会通过了《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》。当下中国全面推进依法治国的实践旨在变革传统中的反法治基因,然而,需要面对以下三个问题:面对需要进一步凝聚的法治共识,面对需要进一步提升的法治权威,面对需要花大力气肃清的传统反法治基因的消极影响。中国当下的依法治国实践也不啻为一场深刻的社会变革,其难度并不亚于民国初年对尊卑贵贱秩序的变革。针对司法引导社会变革的这种当代语境,回顾民国初年大理院的人格平等实践,具有重要的借鉴参考意义。

民国初年大理院的人格平等实践表明,司法权无从改变社会变革所需要的经济政治文化条件,即便是兼营着立法的民国初年大理院、即便是具备较高道德修养和独立精神的大理院诸君,也不可能肩负起超越特定社会经济政治文化条件的变革重任。当一个社会没有足够从容的时间涵养自下而上的变革共识时,对于那些需要变革的根深蒂固的传统,如果没有来自国家权力的合力,没有一个坚强的领导核心来凝聚转型期的社会共识,变革是很难实现的。这对于在一个压缩的时空中展开的中国现代化事业而言尤为重要。因此,面对全面推进依法治国进程中的经济、政治和文化阻力,中国当下的司法权要想有所作为,执政党的领导是不可或缺的条件,是凝聚社会共识、促成司法过程中其他参与者合作进而推动社会变革的不二法门。

民国初年大理院司法实践的法源限度表明,作为一种保守性的权力,司法更擅长的是弥合先进法律与落后社会现实之间的鸿沟,而不大可能作为一种激进的力量独自发动社会变革的引擎。就此而言,科学立法和民主立法是充分发挥转型期司法引导社会变革之作用的重要条件。就当下中国的法治实践而言,形成克服地方保护主义和部门利益的立法机制,将规范立法权力的制度细化并落到实处,是从源头上保证司法公正的关键;通过扎实有效的制度设置,深入推进科学立法民主立法,加强立法机关与社会公众的沟通机制,则有助于为进一步深化改革培育社会共识。公众参与立法的过程也是一个普及法治理念的过程,以广泛的法治共识为基础的司法,其实效性才能有保证,才会更方便援用有助于推进法治进程的法理,更好地推动这场社会变革。

民国初年大理院之所以能在推动社会变革方面有所作为,其自身的专业性、独立性和权威性是基础。然而,在敬佩大理院诸君个人学养和操守的同时,我们也不能不看到:在权力可以任意干预司法的时代背景和文化背景下,以少数人的个人专业素养和道德修养所支撑起来的司法权威是脆弱的,没有刚性制度保障的司法权威很难深入社会底层持续有效地推动社会变革。有鉴于此,要想让当下中国的司法有所作为,就必须从制度上保证司法的专业性、独立性与权威性。就此而言,十八届四中全会提出的建立领导干部干预司法活动的记录通报和责任追究制度,建立司法机关内部人员过问案件的记录制度和责任追究制度,优化司法职权配置、推动审判权与执行权相分离的改革试点,设立最高法院的巡回法庭,以及探索跨行政区划的人民法院和人民检察院,等等,可谓切中肯綮。

[1] 郭卫.民国大理院解释例全文[M].北京:中国政法大学出版社,2014.

[2] 黄源盛:从半人半物到齐民——晚清民国禁革买卖奴婢的光与影[J].历史语言研究,2013(12):340-355.

[3] 商务印书馆编译所.最新编订民国法令大全[M].北京:商务印书馆,1924.

[4] 郭卫:大理院判决例全书[M].北京:中国政法大学出版社,2013.

[5] 李小标.身份与财产——谱系继替下的清代承继法律文化[D].北京:中国政法大学,2005.

[6] 黄源盛:大理院民事判例辑存(承继编)[M].台北:犁斋社,2012.

[7] 魏云.民初女子参政失败原因考察[J].湖南科技学院学报,2009(3):25-27.

[8] 金观涛、刘青峰.观念史研究:中国现代重要政治术语的形成[M],北京:法律出版社,2010.

[9] 空海.对于女子要求参政权之怀疑[N].民立报,1912-2-28(2).

[10]张纫兰.张纫兰女士来函[N].民立报,1912-3-9(3).

[11]陈金钊.全面推进依法治国所展现的战略定力[J].法学论坛,2015(1):5-12.

[13]中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定[EB/OL].北京:新华网,(2014-10-28)[2015-10-26]http://news.xinhuanet.com/politics/ 2014-10 /28/c_1113015330.htm.

[14]黄源盛:民初大理院与裁判[M].台北:元照出版有限公司,2011.

[15]黄源盛:大理院民事判例辑存(亲属编)[M].台北:犁斋社,2012.

[16]吉洛德·罗森佰格.落空的希望[M].高忠义,译.台北:商周出版社,2003.

[17]GERALD N R.The hollow hope:can courts bring about social change? [M].Chicago:university of Chicago,1991.

[18]郑天锡.大理院判例之研究[J].法律评论,1924(36):3-8.

[19]梁启超.题词[J].法律评论,1923(1):1-3.

[20]俞江.近代中国的人格权立法与学术研究[C]//张生.中国法律近代化论集(总第二卷).北京:中国政法大学出版社,2009.

THE LIMIT OF JUDICIAL GUIDE IN SOCIAL REFORM DURING THE PERIOD OF LEGAL TRANSITION——With equality of personality sentenced by Dali Court in the early years of the Republic of China as the focus

ZHANG Jing

(SchoolofLaw,HenanUniversityofTechnology,Zhengzhou450001,China)

In the legal transition period of the early years of Republic of China,Dali Court not only exhibited the possibility of judicial guide in social reform but also the rigid conditions for judicial guide in social change at the same time.In the practice of judicature and legislation in Dali Court in the early years of Republic of China,the change from inferiority or superiority to equality of personality was not only constrained by the economic,political and cultural conditions and the rigid constraints of sources of law rank,but also by social consensus,the effectiveness of the judicial authority,judicial power and other factors.The current practice of promoting the rule of law in China is aimed at changing the traditional gene of anti-rule of law,which is not less difficult than the traditional reform in inferiority or superiority in the early years of the Republic of China.The paper reviews the practice of Dali Court then in view of the contemporary context of the judicial guide in social change and provides

ignificance.

legal transformation;judicial mechanism;personality equality;social change

2016-05-28

2011年国家社科基金重点项目(11AZD044);2015年河南工业大学高层次人才科研启动基金项目(2015SBS016) 。

张静(1982- ),女,辽宁黑山人,博士,讲师,主要研究方向为法理学、人权法学。

1673-1751(2016)03-0016-09

DF02

A