论权力清单与职权法定的内在逻辑

2016-11-25方涧邢昕

方涧,邢昕

(郑州大学法学院,河南 郑州 450001)

论权力清单与职权法定的内在逻辑

方涧,邢昕*

(郑州大学法学院,河南 郑州 450001)

“职权法定”要求行政职权的取得、行使和责任承担等方面都必须于法有据,“权力清单”制度的构建也是为了建设有限政府和法治政府,但两者在适用过程中却出现了矛盾,亟待解决。从内涵和性质而言,权力清单是依据法律、法规对行政权进行的细化,而非创制,同时,在细化过程中应严格遵守法律优先和法律保留原则。行政权的行使所依据的是法律法规的规定,而非权力清单的内容。因此,公民进行权利救济时也应当依据法律法规,而将权力清单作为支持诉求的证据。

权力清单;职权法定;内在逻辑

一、引言

2005年河北邯郸市市长86项行政权力、权力使用流程的公布第一次将“权力清单”这个概念带入国人的视野;随后,伴随着2008年政府信息公开的推行、2009年《行政强制法》制定,权力清单渐露端倪;2014年党的十八届三中全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出“要推行地方各级政府及其工作部门权力清单制度”。

“权力清单”出现后,学者们纷纷就制度设定、内容方式、功能意义等方面进行了法学、政治学、社会学、经济学等角度的有益探索,然而我们对“权力清单”的认识还存在着诸多分歧。在此之前,我们一直要求行政机关遵循“职权法定”的基本要求,行政职权的取得、行使和责任承担等都必须于法有据。而“权力清单”的出现则使得行政权的运行在理论和实践中出现了困惑,并主要集中在以下三点:首先,就其内涵和性质而言,权力清单是一种对法律、法规的细化还是对权力的创设?其次,行政权的行使应当依据法律、法规还是依据权力清单?当法律、法规的规定与权力清单不一致的时候应当如何处理?最后,公民能否依据权力清单提起行政复议与行政诉讼?本文拟从权力清单与职权法定的关系入手,探讨两者之间的内在逻辑,并试图回答上述三个问题。

二、权力清单:细化权力还是创制权力

“权力清单”的出现是伴随着争议的,它既是有限政府的产物,也肩负着简政放权的使命。但无论如何,我们都无法回避一个本源性问题,即“权力清单”的内涵和性质是什么?实践中所体现的问题便是权力清单是依据法律、法规对权力进行的“细化”还是径直对权力进行的“创设”?对这一问题的回答是进一步厘清“权力清单”和“职权法定”两者关系的基础和关键。

(一)权力清单中的“权力”内涵

“职权法定”所规范的对象是行政机关的行政权,但严格意义上讲,权力清单中的“权力”所指向的对象却是模糊的。具体而言,“权力”所指向的是行政权还是司法权,是单一权力还是复合权力,在学界仍有不少争论。

有学者认为权力所指向的是公共权力,为了层级、部门、领域的“三全覆盖”行使公共权力的党政机关都应当制定相应的权力清单;[1]与之完全相对的观点则认为权力清单中的权力仅指的是行政权,因为权力与抽象行政权和具体行政权是自然而然关联起来的;[2]还有学者也认为此处的权力只能是行政权力,但其证明逻辑是立法权和司法权本身界定明确,是“规整且严格的权力”,在排除司法权和立法权之后就只有行政权需要清单的规制。[3]

笔者认为上述观点都有一定的可取性,但论证逻辑上都缺乏严密的说理。首先,程文剖析权力清单制度时将权力表述为公共权力,而在其对权力清单实践发展的具体策略上又将其表述为行政权。但根据《中华实用法学字典》,国家公共权力的构成主体列举为警察、军队、监狱和法庭等,涉及立法权、行政权、审判权、检察权、军事统领权,因此公共权力与行政权力实际上并不具有一致性,作者是将公共权力和行政权进行有意无意地互换,但实际上这样的方式显然不能解决权力到底是什么的问题。其次,任何事物的出现并非一定与其他事物如同双胞胎一样相互关联、一同降生,所以企图用权力清单自然而然与行政权相关联的方式进行解读明显说理不足;再者,先不论立法权和司法权能否因为自身内容的充实性和严密性将其本身排除在权力清单的约束之外,仅仅立法权、司法权、行政权是否能涵盖全部的权力范畴,使得权力成为一个封闭的概念都有待考察,所以通过排除司法权和立法权将权力清单的权力直接划入行政权的方式显然在逻辑上不够严密。况且现实中已经有实务部门提出建立司法人员的权力清单制度,故而上述论证的方式略显不足。

通过考察我们可以发现,虽然学界的主流观点都将“权力清单”中的“权力”界定为“行政权”,但其论证方式则有待斟酌,原因在于已有的证明大部分都是从权力清单的实践角度,也即“实然性”,去倒推权力的性质,也即“应然性”,而在一定程度上忽视了规定权力清单的母体特性。笔者认为,要想界定清楚“权力清单”中“权力”的内涵,我们必须从权力清单的“生母”入手,考察最原始的实践需求和政策原意,从权力清单产生的角度去探索特定语境下“权力”本身的法律特质。

权力是以合法的强制力约束和支配行为主体权力的能力,[4]其本身是一种单向度的支配力量,对公民权利有着极其深刻的影响。权力清单制度的提出是“将权力关进制度笼子”、“让权力在阳光下运行”的制度实践,中央设立权力清单的出发点便是配置更加完善和明晰的权责配置网络,协调各个权力,使之合理有效的运行。[5]所以从权力制约的角度上讲,将所有的权力放进制度之中进行规制是法治国家的最终使命,因而从权力清单设定的初衷入手,实际上行政权、司法权、立法权等所有权力均应当受到控制,以达到权力之间的合理配置与有效运转。

党十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出,“推行地方各级政府及其工作部门权力清单制度”,这是权力清单制度第一次以书面的方式正式出现;随后,党的十八届四中全会《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》又指出,“推行政府权力清单制度,坚决消除权力设租寻租空间”、中共中央《建立健全惩治和预防腐败体系2013—2017年工作规划》也将权力清单作为“强化权力运行制约和监督,确保权力正确行使”的重要制度予以强调。2015年中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推行地方各级政府工作部门权力清单制度的指导意见》更是明确“省级政府在2015年底、市县两级政府在2016年底完成权力清单的制定”。至此,通过上述梳理可以看到目前中央所有的文件均明确表示权力清单的制定主体属于中央、地方各级政府及其工作部门。权力与权力主体具有一一对应的关系,所以界定权力与界定权力主体实质上具有一致性。因此权力主体的设定实际上将权力清单中所列举的权力圈定在行政权的范围之内,而在此的行政权则指向的是广义的行政权,包括行政立法权、行政执行权、行政司法权等在内的所有行政权。

通过上述论证可以看出,将所有权力放入制度之笼是改革的方向引领和目标所在。但目前由于全面深化改革尚处于探索阶段,相关社会实践条件并不完全成熟,而行政权是与公民权利义务关系有着最直接、最密切的权力形式,所以中央文件均表示在中央、地方各级政府及其工作部门的主体之内设置权力清单,合理约束行政权。但不可否认的是,目前实践阶段已经开始探索司法权力清单的配置,只是基于目前中央的明文规定,所以本文所讨论的权力清单限于行政权的清单。也就是说,目前的权力清单中权力的指向明确,其所指代的就是行政权,而在此意义上是广义的行政权,包含中央、地方各级政府及其工作部门所有的行政权力,是具体行政权和抽象行政权的集合。

(二)权力清单的性质

在界定权力清单的性质之前,首先要明晰的是为什么会出现权力清单、为什么要对权力清单中的行政权进行规制、权力清单又该如何进行规制。对于这些问题的讨论一方面涉及权力清单制度设定的原意,另一方面则涉及行政权规制的行政法理论问题。

目前我国正在加快推进依法治国方略,而其在行政领域的体现便是建立法治政府,运用法律法规监督和制约行政权力的运行,实现行政机关的严格依法行政。当代中国经济市场化和政治民主化的改革正急切呼唤着政府转变职能方式、改变履职理念。在这样的时代背景之下,权力清单制度应运而生。计划经济时代的全能政府理念已经远去,在市场在资源配置中起决定性作用的当下,“有限政府”是“法治政府”实现的关键步骤,是实现个人权利和自由至上的主要工具。[6]权力清单的出现,无疑要求政府明晰行政权力的运行有着明确的界限,权力不能超越清单的范围形式,并且坚持依法履行职权,严格遵照法律法规的有关规定。

关于权力清单性质的界定,目前在学界尚未形成一致的观点,已经形成的司法判例也对参与到具体诉讼当中的权力清单有着不同的认定。第一种观点认为,权力清单是政府公开的信息,是实施《政府信息公开条例》第九条和第十条规定主动公开的具体形式,实践中浙江省基层法院也认可了这种认定方式,将权力清单界定为是一种发布通知进行行政公开的方式。①参见浙江汇丰拍卖有限公司与浙江省人民政府国有资产监督管理委员会行政确认一审行政判决书[2015]杭下行初字第00023号。第二种观点则认为权力清单“忠实地记载所有法律条文规定权力”,行政机关没有创制权力的授权,因此权力清单属于法律汇编,[7]实践中也有基层法院认可权力清单系法律法规的载体的前例。②参见耒阳市金山现代城小区与耒阳市物价局履行法定职责纠纷一审行政判决书[2013]耒行初字第106号。第三种观点认为,权力清单属于制度范畴,细分的话属于制度性授权机制,是对权力的数量、种类、运行程序、适用条件、行使边界的规定。[8]第四种观点认为权力清单系事实行为、内部行为,是由行政系统内部以行政文件的方式进行构造的过程。[9]第五种观点,也是目前学界的主流观点,认为权力清单是“除了法律、法规、规章的其他规范性文件”。[10]

本文认为如何就权力清单本身性质进行界定,必须综合制定主体、客体、制定过程、决策等一系列因素进行考量。首先,就制定主体而言,上文所列举的数条中央规定已经给了我们明确的答复:目前权力清单的制定主体是中央、地方各级人民政府及其工作部门;就权力清单所约束的权力范畴在上文也予以明确论证,其指代明确就是包含具体行政行为和抽象行政行为在内的所有行政权。其次,权力清单实际上是中央和地方各级行政机关在具体的行政管理过程中对行政职权的整合所形成的“清单”,是对法律法规所规定的行政机关从种类数量、条件程序、监督制约等角度对权力的具体化,是源于对现有法律所规定的行政权力进行审查、分析、整理的过程,其实质上是准立法行为。[11]再者,权力清单所针对的是不特定主体、也具有可反复适用性,属于抽象行政行为的范畴。因此,从本质上讲权力清单应当属于除了行政法规、行政规章以外,行政机关制作和发布的,具有普遍约束力的其他规范性文件。

由于社会发展趋势的多变性和行政法律文件的实时性,一直以来行政法都难以形成一部统一的行政法典。在实际生活中,政府的权力被规定在形形色色的单行部门法中,其分散性、无序性不利于人们依据有关法律法规维护自身的合法权益并监督政府的权力运行。综合上述分析可知,权力清单的出现实际上是通过权力整合的方式,对已经过法律、法规规定的行政权力进行整理和归纳,将其放置在统一的规范性文件之中,也即依据法律、法规对行政权进行的细化,而非创制。

三、行政权的行使依据:“清单”还是“法”

通过上述论证我们已经明晰权力清单就其性质而言属于其他规范性法律文件,其所指向的权力类型仅指行政权。然而当权力清单制度“愈演愈烈”,行政权仿佛多了一个情理之中、意料之外的紧箍咒,理论上行政权可以受到法律法规和权力清单的双重制约。当两者存在一致性时,权力清单的出现只是在行政权的基础上加强对行政权的制约,相当于对行政权进行“双保险”;但当权力清单与制定法存在冲突之时,行政权的行使应当依据法律、法规还是依据权力清单,这种不一致应当如何处理?为推动国家治理体系和治理能力现代化需求,实现法治国家的目标,实践中回答这样的问题已经刻不容缓。

当下我国正在朝着依法治国的宏伟蓝图大步迈进,依法治国要求国家应当“依法律而治”,国家的行政、司法均应当受到法律的制约,在行政权层面上则体现为依法行政、职权法定,因此实际上是使得行政活动得到“合法化”的策略和战术。[12]法治的政府应当是“有限的政府”,即法治政府要求政府必须是有限的。此处的“有限”体现在两个方面,一方面,行政职权的行使是有限的,不能依靠行政主体及其工作人员简单拍拍脑袋,必须严格依照“法”的规定;另一方面,行政权所产生的责任是有限的,即不属于行政职范围的事项无需承担相应的法律后果。职权法定作为政府权力的根本限制,其核心内涵可以概括为三个方面(1)行政职权的取得必须依法;(2)行政职权的行使必须依法,包括适用条件、程序、处理方式等必须严格依照法律的规定;(3)违反法定职权必须承担责任。也即政府权力的射程、运转以及责任都需要“法”预先设定。那么此处的“法”所指的范围是否包含权力清单?行政主体在具体行使行政权的过程中应当依据“法”还是“权力清单”?“法”与权力清单二者之间的内在逻辑又是什么?

要探讨行政主体在行使行政权的过程中是依据权力清单还是“法”必须首先明确一个问题,那就是什么是“法”,“权力清单”和“法”之间有无包含或者交叉关系。关于“法”的内涵和外延,我们应当从现有的法律中找寻出路。中国已有的规定方式有两种,其一,《中国特色社会主义法律体系白皮书》中将中国特色社会主义法律体系阐述为涵盖了“宪法及宪法相关法、民法商法、行政法、经济法、社会法、刑法、诉讼与非诉讼程序法和法律、行政法规、地方性法规”在内的七大部门法及三大层级。其二是2015年新修订的《中华人民共和国立法法》第二条规定的三类五种,即“法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、国务院部门规章和地方政府规章”。

从上文的论证我们已经明晰权力清单就其性质而言属于其他规范性法律文件,其所指向的权力仅为行政权。由此,“权力清单”与“法”之间的内在逻辑实际上已经证成,也即“权力清单”并不属于“职权法定”中的“法”。首先,职权法定中“法”的界定应当反映我国法律制度的基础和基本情形,符合中国立法多元化和有限性的要求,[13]具备一定的权威性。因此,从这个意义上讲《立法法》相对于中特色社会主义法律体系理念纯政策的提法显然更具备科学性、权威性,也更能够在法律体系内部形成统一的观点。其次,《立法法》第二条中并没有将其他规范性文件作为“法”,所以实际上其他规范性文件也不在《立法法》的“法”概念范畴之内。最后,《立法法》只是没有一概禁止其他规范性文件创制行政职权[14],但上文已经论证权力清单属于对于已经存在法律法规进行细化和整合的其他规范性文件,不是对于行政权的创设,因此自然不属于行政职权的主要来源,也就不属于“法”的范围。

综上,笔者认为,目前职权法定中的“法”应当是涵盖为“法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、国务院部门规章和地方政府规章”三类五种的集合体。实际上职权法定中的“法”实际上是不涵盖权力清单的。

那么,当权力清单与法律法规之间存在冲突之时又应当如何处理呢?实际上,依法行政的法律优先和法律保留问题已经成功回答了上述问题。法律优先和法律保留要求其他规范性文件设定不得与法律法规相抵触,效力较低的其他规范性文件与法律法规相冲突时必须优先适用法律法规,对于法律绝对保留和相对保留的事项,则要求其他规范性文件不能随意进行规定。

首先,从法律规范的层级效力上讲法律法规的层级效力明显高于作为其他规范性文件的权力清单。再者,权力清单属于其他规范性文件也就是非法律规范的范畴,本身不具备超越法律规范的可能性。现实中,尽管权力清单是法律法规的整合载体,但不能避免由别有用心之人寄希望通过权力清单的界定扩大行政主体的职权范围,违背相关规定。这时,我们必须明确按照职权法定的原则“无法律即无行政”,必须严格遵循法律优先和法律保留:权力清单的设定不得与法律法规相抵触,当权力清单与法律法规相冲突时必须优先适用法律法规,对于法律绝对保留和相对保留的事项,权力清单则不能随意进行规定。

四、救济的文本依据:“清单”还是“法”

依据权利救济理论,“有权利必然有救济”,加之行政行为的主观性及多样性,现实生活中难免出现行政机关工作人员因违法行为而对行政相对人的权利义务造成严重影响的情形。因此,对失当行政行为的救济是社会发展的需要,也是社会发展的结果,是社会文明的标志之一。[15]但现实中,公民能否依据权力清单进行救济?也即公民能否依据权力清单提起行政复议或行政诉讼?当侵权行为出现时能否依据权力清单提出国家赔偿?对这些问题的回答关乎公民的重大权益,也是探讨权力清单与职权法定内在逻辑的最终价值归宿。

本文认为对因权力清单产生的行政纠纷其救济形式主要有两大类:第一类是国家赔偿,第二类是复议或诉讼。对于国家赔偿而言,应当严格依照《国家赔偿法》的规定,对行政机关及其工作人员在依据权力清单行使行政权过程中的违法行为进行处罚,并对行政相对人进行赔偿。而对于复议或诉讼的救济则要针对具体的情况进行分类讨论。

基于权力清单属于其他规范性文件这一性质,而《行政复议法》和《行政诉讼法》规定,对于抽象行政行为本身不能够直接提起行政复议或者行政诉讼,那么当行政主体依照权力清单行使行政权,对公民的权利义务造成伤害时应当如何救济呢?本文认为应当采取“一个核心两步走”的方式。

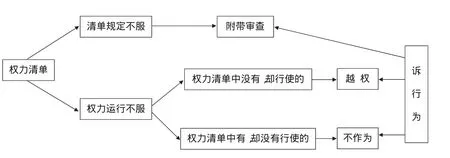

具体而言,可以细分为两种纠纷。第一种是对权力清单的规定不服,也即对抽象行政行为本身不服。依据《行政复议法》第七条和《行政诉讼法》第五十三条的规定,在提起行政复议或者行政诉讼时,可以对该规范性文件一并提起审查。也即当行使权力清单规定的权力对当事人的权利义务造成实质影响之时,虽不能直接对权力清单本身提起行政复议或者行政诉讼,但可以要求附带审查。第二种是对权力清单所列举的权力行使不服,也即越权或者不作为。“越权”情况是指权力清单中没有规定但行政主体行使的,这明显违反了“法无明文规定不可为”的基本原则,使得行政主体存在超越职权、滥用职权的危险。此时应当对具体行政行为本身提起复议或诉讼,而权力清单则可以作为权力界定的证据支持复议或诉讼。“不作为”是指权力清单中已经明文规定了,但行政机关及其工作人员依旧没有依清单行使。由于权力清单中的权力系对法律法规的整理和归纳,行政主体显然处于违反法律、法规的明文规定,消极不作为,因此也需要对具体的行为本身进行复议或诉讼,而权力清单也可作为证据出现。

综上,公民依据权力清单以行政复议或行政诉讼的方式对抗政府的违法行为,实际上是以具体行政行为为核心的,具体可分为对清单本身提出附带审查和诉清单所规定的权力两部分。

五、结论

“职权法定”在现代国家治理理念中具有里程碑式的意义,这一理念是对“有限政府”的具体化,意味着政府权力的射程、运转以及责任都需要由“法”预先设定。从原旨主义出发,“权力清单”的提出也是为了限制政府的权力,推动法治政府建设,因此二者之间的内在逻辑亟须明确。

从行政法的渊源和权力制衡来看,理论上讲,将所有的权力放进制度之中进行规制是法治国家的最终使命,因而从权力清单设定的初衷入手,行政权、司法权、立法权等所有权力均应受到控制,以达到权力之间的合理配置与有效运转。然而由于我国全面深化改革尚处于探索阶段,从中央的文件中可见权力清单的制定主体属于中央、地方各级政府及其工作部门,因此此处的“权力”所指代的便是广义的行政权,包含中央、地方各级政府及其工作部门所有的行政权力,是一种具体行政权和抽象行政权的集合。而通过考察“权力清单”的客体、制定过程、决策等因素可以发现,权力清单在本质上是依据法律、法规对行政权进行的细化,而非创制。

从行政权运行的依据来看,“职权法定”中的“法”应当是指“法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、国务院部门规章和地方政府规章”三类五种的集合体,也即职权法定中的“法”并不包含权力清单。行政机关依旧应当依据“法”而不是“权力清单”行使行政权。同时,依据法律优先和法律保留原则,当“权力清单”与“法”的规定相冲突时,应当以“法”为准。

从权利救济的角度考察,无论是国家赔偿、行政复议还是行政诉讼,其所依据的都是“法”,而非“权力清单”。具体而言,应当严格按照以下程序进行。对于提出国家赔偿的,应当严格依照《国家赔偿法》的规定进行权利救济;对权力清单所规定的内容不服的,利害关系人可以提起行政复议或者行政诉讼进行附带审查;对因权力清单而产生的“越权”或“不作为”,行政相对人有权提起行政复议或行政诉讼,但其依据应当是“法”,而“权力清单”则是支持其诉求的证据。

因此,通过上述考察之后我们可以发现,“权力清单”制度的运行也应当受到“职权法定”的约束。本质上,这是一种对法律、法规所规定的行政权的细化,在实践中,其效力十分有限,但其最大的作用是通过梳理和整合反向推动法治政府的完善。

[1]程文浩.国家治理过程的“可视化”如何实现——权力清单制度的内涵、意义和推进策略[J].学术前沿,2014,(5).

[2]杜敏.权力清单制度:理论维度、现实困境与发展展望[J].科学社会主义,2015,(5).

[3]关保英.权力清单的行政法价值研究[J].江汉论坛,2015,(1).

[4]喻中.法律文化事业中国的权力[M].济南:山东人民出版社,2004.

[5]刘同君.法治政府视野下的权力清单制度分析[J].法学杂志,2015,(10).

[6]贠杰.有限政府论:思想渊源和现实诉求[J].政治学研究,2005,(1).

[7]苏艺.论行政权力清单的本质属性与实践检验[J].行政科学论坛,2015,(4).

[8]胡税根,徐靖芮.我国政府权力清单制度的建设与完善[J].中共天津市委党校学报,2015,(1).

[9]关保英.权力清单的行政法构造[J].郑州大学学报,2014,(6).

[10]莫于川.推行权力清单,不等于“依清单行政”[N].人民日报,2014-04-25.

[11]林孝文.地方政府权力清单法律效力研究[J].政治与法律,2015,(7).

[12]王锡锌.依法行政的合法逻辑及其现实情境[J].中国法学,2008,(5).

[13]杨小军.依法深入推进行政审批制度改革[J].行政管理改革,2014,(12).

[14]何海波.行政诉讼法(第二版)[M].北京:法律出版社,2016:264.

[15]林莉红.行政救济基本理论[J].中国法学,1999,(1).

[责任编辑:阿明]

DF31

A

1008-8628(2016)05-0003-06

2016-08-16

方涧(1990-),男,汉族,浙江绍兴人,郑州大学法学院宪法学与行政法学博士研究生,主要研究方向:行政法学、土地法学。邢昕(1993-),女,汉族,河南郑州人,郑州大学法学院宪法学与行政法学硕士研究生,主要研究方向:行政法学、土地法学。