全球机构今日已难适用,改革势在必行

2016-11-23玛丽科尔多MaryKaldor

玛丽·科尔多(Mary Kaldor)

王赛锦/译

全球机构今日已难适用,改革势在必行

玛丽·科尔多(Mary Kaldor)

王赛锦/译

选自世界经济论坛网站 2016年7月8日

联合国大会

英国脱欧公投和唐纳德·特朗普(Donald Trump)参选并非例外。它们只是更广泛的全球化问题的表现症状而已,这些更广泛的全球化问题包括对政治阶层的普遍不信任,被全球化排除在外之人的异化和愤怒表达,以及20世纪设计成立的全球机构对当下的不适用——这意味着,它们已不能解决21世纪的问题了。

矛盾在于,当我们需要构建全球治理基石的此刻,欧盟和联合国等全球机构却备受民粹主义和排外主义浪潮的攻击。

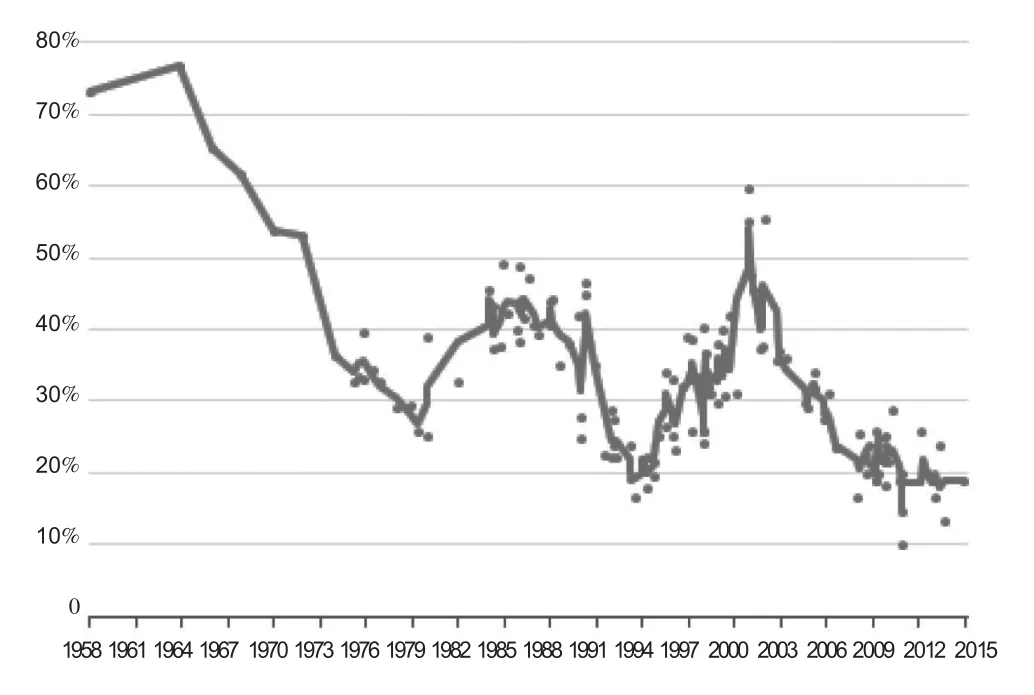

图1. 1958—2015年间公众对政府的信任是否相信联邦政府总是或大多数时候能做出正确决策

对这些发展趋势我想指出两点。

第一,全球治理是一种处理普遍存在的民主赤字的方式,并不是将全球机构民主化——尽管这可能是可取的——而是通过将权力下放给接近民众的地方层机构去达成。在英国是否脱欧的辩论中,支持脱欧一方的立场便是“收回控制权”;我认为,在一个全球化的世界中,要想达成上述目标,只能通过像欧盟这样的全球化机构。

第二,排外性质的民粹主义只能导致不安全感,全球机构需要制定出合作性安全政策,以消除这种不安感,并确立合法性。

全球民主赤字

在民主理论中,程序民主和实质民主是有很大差别的。程序民主与形式规则有关,如选举、媒体自由,或结社自由。实质民主与政治平等有关,它涉及每个个体参与或影响事关其生活的决策能力。这令人沮丧,激进左派和右派纷纷发动新运动。“他们称其为民主,其实它不是。”这是西班牙电影《怒不可乐》(Indignados)的口号。民粹主义者提出了类似的论点。

那么,实质民主出现赤字的原因是什么呢?

首先,必然和全球化有关。程序民主很大程度上在国家层面实施,我们投票选择一个国家政府。然而,影响我们日常生活的决策则来自跨国公司的总部,来自金融神童的笔记本电脑,或者来自像国际货币基金组织、世界银行、联合国、世贸组织、欧盟或北约这样的全球化机构。但是,从国家层面完善程序民主并不能使我们影响那些决策。理论上说,我们能通过成员国身份影响全球机构的决策,但实际上,主导这些机构的是全球精英的利益,而非普通市民。

其次,全球民主赤字也是我所言的国家僵化的后果。我将着重从三个方面进行解释:

1. 选举技巧。投票、焦点小组、消息的混合以及对摇摆选民的强调已掏空了政治,很难再进行真正的公众辩论了。国家政客们常常看上去一脸木然,念着准备好的发言稿,和左派或右派的反叛政治家作对比,甚至与当地政客作对比。

2. 与制造业相关的财政增长,尤其是2008年金融危机之后,意味着政治精英越来越多地要对他们的财政支持者和所控制的媒体负责了。我们过去用“资源诅咒”去解释国家面临的政治问题,这些国家的收益依赖石油,而不是国内税收。这种解释适用于所有食利国家,财政增长意味着越来越多国家的租金收入份额不断增加。

3. 深层状态——冷战遗留问题、根深蒂固的官僚作风以及监控的内在趋势,构成了20世纪的主要形态。官僚例程、来自过时的安全部门的压力,以及官员和政客们的职业生涯都使得其越来越难以偏离20世纪里条件反射似的问题。

这些因素有助于解释我们的机构为何固化在向后看的思维模式,有助于解释为何系统化政策会适得其反,反而导致了问题的产生。

阻止移民流动的边界仅仅是在增加移民的危险;攻击恐怖主义分子的空隙产生了更多恐怖;应对洪水和火灾的工程化方案反而是在火上浇油。然后,这些应对措施再重新从由各国组成的全球机构中出炉。

拯救民主

那么,如何才能重新拯救民主呢?全球治理必须重新思考,使民众能参与到影响他们生活的决策中来——拯救实质民主。虽然全球层面的民主很重要,但并不一定必不可少,因为它与普通市民相距甚远。真正需要的是基层更加民主,比如,与普通市民联系更加紧密的城市及区域机构,以及那些能一定程度上绕过国家干预的地方。

为了达成上述目标,全球治理必须对地方层级的民主进行保护和赋权,约束全球“不良行径”,促进全球“良性行为”。举例说来,全球不良行径可能包含跨国公司或短期金融投机的避税行为,环境损害或战争。全球良性行为可能包含全球再分配,和平重建或全球环境标准。

我们需要能驯服全球化的机构,以便对利益进行参与共享式地分配。它们现在并未做到这一步,但是向此转变的可能性更大一些,它们还未被国家僵化体制约束住。

需强调的是,如欧盟一般的区域组织应该被视为全球治理的典范。它既不是一个正在形成中的国家,也不是典型的政府间国际组织,它牵扯到一些超国家元素,内部成员联系也更加紧密。鉴于英国脱欧的反常之举,欧盟可能成为21世纪全球机构的先行实验者。

民粹主义和排外情绪的后果

我们必须将民粹主义和排外主义的兴起,以及威权政权数量的增加置于全球民主赤字的背景之下进行理解,在此背景之下,挫败和边缘化被归于“另类”。20世纪典型的封闭化军事国家导致了大战爆发,而在当今开放的世界之中,已被取而代之——新自由主义的极端化形式,该形式下,弱化的形式结构使一小部分贪婪的、腐败的网络精英从中受益,暴力取代市场机制分配资源。虽不是20世纪的战争,但却是混合着政治暴力和犯罪的“新型战争”。

与20世纪战争不同,新的战争不再是意志相互冲突,它或许被描述为共同企业间的冲突更合适,在这些企业中,不同的武装团体无论从所谓的经济暴力还是集权政治形态间的来回转换中获益。实质性的战争很少。然而,大多数暴力行径都直接针对平民。这些战争很难终结,因为不同的团体都从暴力中获益,而它们又因多样化的政治和犯罪网络很难相互包容。

在这种情况下,传统的方法很难起作用。军事干预只能使更深层次的暴力合理化。对话也因战争中存在的特权阶级而很难展开,除非它们愿意为多样化的掠夺网络提供特权地位。解决这种冲突的唯一可行性方法就是展开国际合作,以我们构想的方式进行影响深远的转变。考量冲突的传统地缘政治方式需要被新的、基于权益的方式所取代,且必须与多边主义和全球合作联系起来。重建安全的唯一方式就是建立合法的政治机构,并通过合法参与提供谋生机会。武装团体应被视为罪犯,而非合法的敌人。全球执行能力应更靠近治安维持,而不是军事干预和维持和平。

安全是合法性的核心所在。如果全球机构能保证我们的安全,我们就信任它们。今日不安全的主要原因是新型战争——叙利亚、利比亚、乌克兰或缅甸等地正在上演的战争。新型战争产生了大量难民——以我们前所未见的量级——和跨国犯罪网络。在新型战争中,恐怖主义孕育而生。未能成功应对这些战争导致了国家的保守主义的态度,而要解决这些就要全球机构采用新的全球治理模式,而它反过来也能巩固这些机构。

图2. 叙利亚难民危机根据联合国难民署(UNHCR)2016年的数据统计,埃及、伊拉克、约旦、黎巴嫩和土耳其目前容纳了380万叙利亚难民

从此处到彼处

这怎么达成呢?从英国脱欧之后的世界背景来看,欧洲和世界似乎在朝着新型的全球战争缓慢移动。然而,如果我们超越国家界限从更高的视角出发,就不难发现,公民社会网络中正在进行一系列社会实验,比如,营救难民、地方停火、创建新的谋生渠道等。正是因为全球治理的机制未像国家内部那样根深蒂固,所以才更可能对这种公民倡议做出响应。

那些致力于全球图景的精英们需要关注地方和区域图景,帮助那些在自己社区中逆流而上的人。或许这听上去有些过于理想化,但是在黑暗时刻,需要来点创新思维。

原文标题:Our Global Institutions are not Fit for Purpose. It’s Time for Reform