内蒙古草原生态赤字及其成因分析

2016-11-18王关区陈晓燕

王关区,陈晓燕

(内蒙古社会科学院 牧区发展研究所,内蒙古 呼和浩特 010010)

内蒙古草原生态赤字及其成因分析

王关区,陈晓燕

(内蒙古社会科学院 牧区发展研究所,内蒙古 呼和浩特 010010)

该文对内蒙古草原生态足迹与生态承载力进行定量测度与对比分析,发现内蒙古草原生态足迹现增加的态势,而其生态承载力呈现减小的趋势,特别是草原生态足迹大于生态承载力,内蒙古草原处于生态赤字状态。该文分析草原牧区生产方式粗放、单位GDP的资源消耗较高,生活方式不尽合理、存在一定的过度消费和对消费资源的浪费,草原退化加剧、草原的品质不断降低,草原多种功能开发不足、综合效能没能充分发挥等草原生态赤字产生的原因;并对减少草原生态足迹、提高生态承载力,从而消除草原生态赤字的对策进行思考。

内蒙古;草原生态赤字;生态足迹;生态承载力

一、内蒙古草原生态赤字状况

(一)研究方法

所谓生态赤字,就是对生态足迹和生态承载力的计算结果进行比较,如果区域的生态足迹超过其能够提供的生态承载力,则生态赤字存在,表明该地区的人类负荷超过了其生态容量,该地区发展是不可持续的。如果区域生态足迹在其生态承载力的范围内,表现为生态盈余,说明该地区处于相对可持续发展状态。

生态足迹,是指能为一个特定生活标准的人群提供所需的资源并吸纳其废弃物的地球上相应的生物生产性土地面积。人均生态足迹的计算方法为[1]:

ef=∑(aai)=∑(ci/pi)

其中,i为消费商品和投入的类型,pi为i种消费商品的平均生产能力;ci为i种商品的人均消费量;aai为人均i种交易商品折算的生物生产面积;ef为人均生态足迹。

生态承载力可以理解为在一定自然、社会、经济技术条件下某地区能提供的生物生产性土地的极大值。人均生态承载力的计算方法为:

ec=aj×rj×yj

其中,ec为人均生态承载力,aj为人均生物生产面积,rj为均衡因子,yj为产量因子。

(二)内蒙古草原生态赤字的评估

本文应用生态足迹与生态承载力的计算方法以及《内蒙古统计年鉴》(2009-2013年)的相关数据资料,测算内蒙古草原(草地)的人均生态足迹和人均生态承载力,并通过生态足迹和生态承载力的对比,评估内蒙古草原生态赤字的状况。

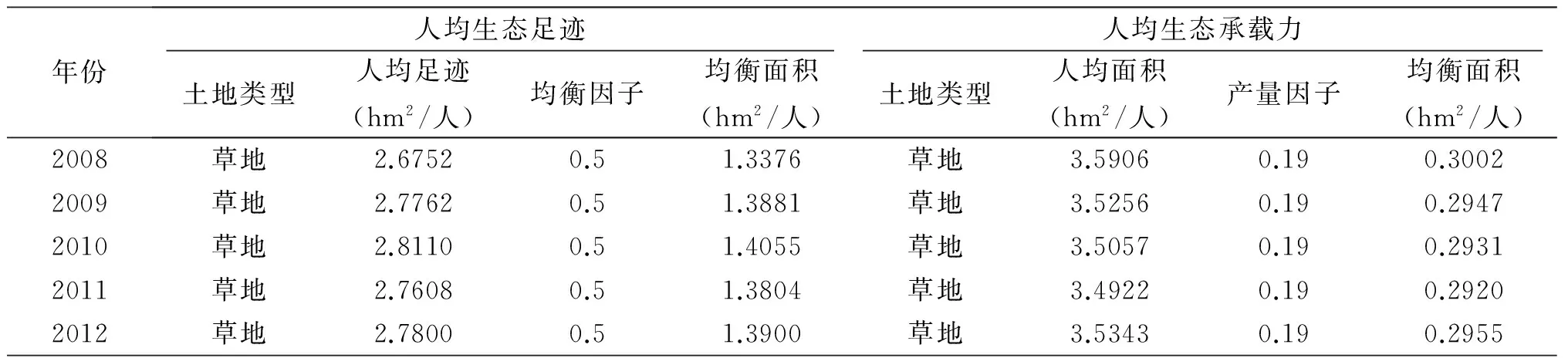

我们对内蒙古草原(草地)的人均生态足迹进行测算,其中均衡因子使用表1中的数据[2]。2008-2012年内蒙古草原(草地)的人均生态足迹的计算结果分别为:1.3376hm2/人,1.3881hm2/人,1.4055hm2/人,1.3804hm2/人,1.3900hm2/人,详见表2和表3。可以看出,从2008到2012年内蒙古草原(草地)的人均生态足迹总体呈增加趋势,从2008年的1.3376hm2/人上升到2012年的1.3900hm2/人,增长率为3.92%。

同时我们对内蒙古草原(草地)的人均生态承载力进行计算,产量因子参考刘冬梅、杨艳[3]等人在计算草地生态足迹时的数值,采用了我国目前常用的草地产量因子取值0.19。2008-2012年内蒙古草原(草地)的人均生态承载力分别为:0.3002hm2/人,0.2947hm2/人,0.2931hm2/人,0.2920hm2/人,0.2955hm2/人,详见表3。从2008到2012年内蒙古草原(草地)生态承载力呈现减小的趋势,从2008年的0.3002hm2/人减少到2012年的0.2955hm2/人。

总的来看,内蒙古近年来的草原人均生态足迹大于人均生态承载力,草原处于生态赤字的状态。如,2012年内蒙古草原的人均生态足迹是人均生态承载力的4.7倍,人均生态赤字达到1.0945hm2。说明内蒙古草原资源的利用欠合理,内蒙古草原牧区的可持续发展程度较低。

表1 生态足迹模型中生物生产土地面积类型说明

表2 内蒙古草原(草地)生态足迹计算账户

注:为了节省篇幅文中只列出2012年的计算过程.

表3 2008-2012年内蒙古草原(草地)生态足迹与生态承载力计算结果

二、草原生态赤字产生的原因

第一,草原牧区生产方式相对粗放,劳动生产率偏低,单位GDP的资源消耗较高;这样,一方面人类生产对草原的压力增大,在一定程度上耗竭草原资源、破坏草原生态,使草原生态承载力下降,另一方面生产是用来满足人类需求的,生产对草原资源的耗损相对增多,那么可以说其单位人对草原资源的需求也增大,草原生态足迹就间接地增加了。草原生态承载力下降,而其生态足迹增加,这样生态赤字就逐渐产生了。

目前,草原牧区传统精华的理念、技能和现代先进的意识、科技结合的不够紧密,生态经济欠协调,产业结构不合理,发展模式及经济增长方式仍然比较粗放落后。草原畜牧业是草原牧民生产的主要对象、生活的主要依托,然而现实的草原畜牧业生产经营比较粗放,既在一定程度上丢弃了传统游牧业对草原资源的合理利用及对草原生态环境的有效保护,也缺乏现代草原畜牧业的集约化、规模化、标准化经营,草原畜牧业的发展还遭遇草原退化加剧等瓶颈的制约。草原牧区的二、三产业一方面表现为发展不足,另一方面又呈现出产业结构的扭曲和不合理,“一煤独大”,采矿业等的掠夺式扩展,不仅损耗草原资源及矿产资源,也破坏草原生态、污染草原环境。草原畜产品的多层次开发、利用和深度加工还很不够,牧区畜产品加工业拓展不足;草原文化功能、文化价值发挥不够、体现不足,草原文化产业发展滞后等。

第二,生活方式不尽合理,目前草原牧区一定程度上存在攀比消费、超前消费、过度消费,存在对消费资源的浪费;这样,人们生活对资源的消耗、占用就增加,排放的废弃物也增多,草原生态足迹就增大、并超过其生态承载能力,草原生态赤字就产生了。

随着经济的发展、收入的增加,草原牧区居民消费额度增长、消费结构变化,生活水平有所提高,但草原牧民吃、穿、住、用特别是行等的生活消费方面,离草原牧民已往节俭、绿色与自然和谐、亲近的生活消费方式渐行渐远。改革开放以来,内蒙古牧民交通和通讯消费增长最快,在消费支出中的比重由1986年的0.55%增长到2014年的19.94%,在消费结构诸项目的占比排序中从1995年的第七位、经2000年的第四位上升到2014年的第二位;2014年内蒙古牧民交通通讯消费额为2711元,大大高于同期内蒙古农民交通通讯消费额1306元的水平,与同年城镇居民交通通讯消费额3095元的水平基本接近。这可以说明,内蒙古牧民在交通通讯方面存在一定程度的非必需消费、甚至过度消费。

过去牧民不管是走亲访友、婚丧嫁娶,还是运输、放牧、种地等所使用的交通工具一般都离不开牛车、马车和马(乘骑)等,而现在牧民几乎家家都有摩托车、三轮和四轮车,面包车、轿车也愈来愈来多。如牧民现在出行用小汽车、摩托车等,而原来是马;牧户倒场、搬运货物等现在用汽车、拖拉机等,而原来是勒勒车等;甚至有的牧民放牧也不骑马了,而是骑摩托车。这样牧民大幅度增加了消费支出,且车辆频繁行走,碾压草场、致其退化,排放的废气引起草原环境污染等;从而牧民生活所需要的资源量增大,排放的废弃物增多,生态足迹就加大。

第三,草原退化加剧,草原的品质不断降低,使得草原生态承载力下降,草原生态足迹也往往增加,这样草原生态赤字便产生,并且日趋加大。

草原是广大农牧民主要是牧民赖以生存的基础,草原是内蒙古以及我国“三北”地区的天然生态屏障,草原又是我国重要的畜牧业生产基地。《2014年全国草原监测报告》显示:“我国拥有各类天然草原近4亿公顷,约占陆地国土面积的2/5。”然而,由于开垦、开矿及不合理利用草原资源等人为因素及自然气候因素的影响,我国草原退化、沙化、盐渍化现象非常严重。内蒙古草原总面积占全国草原总面积的21.70%,其中可利用草场面积约占内蒙古草地总面积的78.46%[4]。但是,内蒙古草原退化、沙化仍然比较严重,目前的草原退化率在70%以上。草原退化导致草原生产力下降,草原生态系统的经济功能弱化,内蒙古草原亩均产草量由20世纪60年代的124.70公斤降到80年代的71.36公斤,21世纪初又降到57.78公斤,下降了1倍还多[5];草原退化引起的草原产草量和牧草饲用价值等的下降,使得草原畜牧业等的发展受到严重制约,内蒙古的草原畜牧业就总体处于修养生息的阶段。草原退化也使草原牧区的生态环境恶化,草原生态系统的生态功能变弱,草原牧区生态经济协调持续发展受到影响。这样,既使草原的草原生态承载力降低,也往往使草原的生态足迹增大,因为草原品质劣化,单位人维持一定的生活标准所需要的草地面积就要增加。

第四,草原多种功能开发不足,综合效能没能充分发挥,既影响草原生态承载力的放大,也制约其生态足迹的缩小,使得草原生态赤字向生态盈余转变遭遇瓶颈。

功能充分开发、资源合理利用并与生态环境保护和谐一致,草原生态系统才能良性循环、持续演进,草原的生态承载力才能维持或者放大。由于对草原的功能和价值认识不足、开发不够,多种资源及综合效能没有充分利用及发挥出来,单纯利用牧草资源、单纯挖掘草原牧养牲畜的经济价值,使人口增加、经济增长的压力主要集中在“草”上,势必对草原生态造成巨大压力,使得草原生态赤字产生并加大。事实上草原不仅具有经济功能,还具有生态功能、文化功能等,而且其生态价值、文化价值远远大于经济价值,发挥各种功能、实现多种价值,推进草原生态、经济、文化等和谐一致、协调发展,才能逐步使草原生态赤字转变为生态盈余。

具体地说,草原具备生态保护、食品保障、原料供给、观光休闲、文化传承等多种功能,应重视这些功能的开发利用。我们可以依托草原的生态保护功能,打好绿色牌、生态牌、特色牌,发展特色产业、绿色产业。草原能够提供牛羊肉、羊绒、牛奶等大量的优质畜产品,满足人们的日常生活需要,而且畜牧业发展的同时,能带动饲料业、食品业、生物制药、皮革、乳品业、服装业等相关产业的发展,从而有效推动草原牧区产业化进程[6]。草原还拥有丰富的野生动植物资源,天然草原上拥有野生植物1.5万种,野生动物2000多种[7],但目前仅有少数种类被开发利用,且多数被利用的植物资源收获仍采用原始的采摘和挖掘等,这样的粗放方式不利于资源的永续利用[8]。草原可供旅游、观赏、娱乐、休闲等,不同类型的草原能够形成各具特色的景观资源,为草原生态、特色旅游业发展提供了广阔的天地;而草原旅游业具有吸引投资,改善草原牧区基础设施及公共服务,促进其第三产业加速发展等的作用[9]。草原风能资源、太阳能资源及生物质能源十分丰富,为发展清洁能源、绿色能源产业奠定了基础。

三、对策思考

第一,草原生态系统中各类自然资源的开发度、利用量,要严格限定在草原生态阈限的范围之内。草原生态阈限是一种客观存在,是草原自然生态规律的体现;具体地讲,草原生态阈限主要是指草原生态系统的承载能力、净化能力、抗扰能力以及系统资源的利用限度等,是系统承纳及其资源使用的最高界限。若草原生态系统承纳水平及主要资源的使用强度等不超过生态阈限,其结构功能状态良好,生态平衡网络体系巧妙维系,自恢复、自更新、自净化等机制能够正常发挥作用;否则,草原生态系统结构走向无序、功能不断下降,出现恶性循环、逆行演替。可见,草原生态系统中各类自然资源的开发度、利用量,要严格限定在草原生态阈限的范围之内,草原生态足迹也应该小于或等于草原生态承载力。

在草原牧区进行资源开发利用即开矿建厂时,要科学评估其对草原生态环境的影响,预测其是否在草原生态系统的承载力、吸纳力阈限之内,使得资源开发利用与草原生态系统的生态环境容量等相适应、相对应、相平衡,坚持重点集中开发,而不是全面开花,坚持慢速、集约化开发,而不是急功近利、掠夺性开采。对于草原生态系统中可再生的自然资源,要坚持利用与恢复、更新同步,并确保利用量不超过其恢复与更新的增量,使得“自然生态资本”维持在一定的水准而不减少,草原牧区可再生的自然资源得到永续利用。对于草原生态系统中不可再生的自然资源,在实施综合利用、节约利用、清洁利用的同时[10],还要逐步推行科学合理的替代利用,以保障草原牧区的可持续发展。

第二,转变生产方式,推进草原牧区产业绿色化、集约化、现代化,发展中国牧区特色的现代草原畜牧业。现代草原畜牧业,是指在传统草原畜牧业基础上发展起来的,立足于游牧业的精华技术和现代先进的畜牧、兽医、草业等适用科技,基础设施完善,营销体系健全,管理科学,资源节约,环境友好的优质高效绿色产业。推进草原畜牧业向现代转型,首先要调整品种结构、畜种结构和畜群结构,改良畜种,优化品质,繁育优种畜群,提高畜牧业科技含量。与此同时,加快引进草种繁育、草产品加工等先进技术,增强牧草供给能力。“科技发展水平对生态承载力的影响表现为生物生产性土地面积不变的情况下,科技投入越大,科技发展水平越高,地区生态生产力越大,生态承载力越高。”[11]据有关资料显示,我国草原牧区牲畜对饲草的转化率仅为0.5%-1%,饲草转化率之所以低,科技水平低、牲畜品种质量差是主要原因;因此,增加草原科技投入,有效扩大良种牲畜在畜群结构中的比例等,可以提高畜群对饲草的转化率,从而提高草原的生态生产力和生态承载力。其次要转变牧养方式,并培育新型牧民和新型经营主体。有条件的牧区要恢复、完善轮牧和分群放牧,并适当借鉴、推广现代先进适用的饲养管理技术等。加强对牧民的培训,提高其生产技能、管理能力以及市场意识等。培育牧区新型经营主体,发展牧民专业合作社,对于养殖大户、家庭牧场、龙头企业等应给予扶持,推动分散养殖向适度规模养殖的转变。第三,推进畜牧业产业化发展,实现产业规模、水平以及结构升级。草原牧区畜产品的产量较高,产值却不高,牧民出售的大都是初级产品是主要的原因;因此,要加大对牧区特色优势产业发展的支持力度,有效提升畜产品加工产业的发展。发挥好草原畜产品绿色、有机、无污染的优势,打造草原品牌。如打造牧区牛羊肉等纯天然绿色食品品牌,实行优质优价,让牧民得到实惠。第四,发展牧区社会化服务体系,为广大牧民提供产前、产中、产后全程服务,即机械、饲料等畜牧业生产资料供给的产前服务,改良配种、畜疫防治等产中服务,收购、加工、运输、销售等产品流通的产后服务,以及各种信息服务及保险、贷款等服务。发展多样化的服务组织,如专业协会等;建设良种繁育体系、动物防疫体系、技术推广体系;完善畜产品收购、运输、销售的管理机制等。

第三,合理生活方式,回归绿色消费、保持节俭消费,倡导简约生活。人们的生活水平及消费水平提高,生态足迹就会增加,这样的判断看似很有道理,其实也不尽然。因为同样的生活水平若生活方式及消费模式不同,人们的生态足迹也会不同,合理的生活方式、科学的消费模式,可以使生态足迹随着生活水平的提高保持稳定或减少。草原牧区回归绿色消费,保持节俭消费,倡导简约生活,就能降低生态足迹,减少甚至消除生态赤字。

草原文化是崇尚自然的文化,是追求天地人合一,人与自然和谐一致、共生共荣的文化。传承、弘扬草原文化的精华,草原牧区居民就应该适当回归、保持已往节俭、绿色与自然和谐、亲近的生活消费方式,珍爱草原生态系统的各种自然资源,不攀比消费、过度消费,不浪费消费资源,不在消费的过程中污染草原生态环境。

推进草原牧区可持续发展,既要优化生产方式,也要完善生活方式。草原牧区协调、绿色发展,就要“倡导绿色简约生活”,树立“绿色简约”的价值取向和生活理念。生活中彻底摒弃奢靡浪费、贪欲虚荣,崇尚亮丽自然、守住绿草清泉、留下民俗乡愁,去繁从简,让一定的自然资源发挥更大的效用,从而减小草原生态足迹、增大草原生态承载力,有效促进草原生态赤字向生态盈余转变。

第四,草原生态保护建设要合理有效,要遵循草原牧区的自然与经济规律。保护建设草原要合理、科学,要遵循自然规律和经济规律,适合草原牧区的特点。当前某些保护建设草原的欠合理、不科学做法,需要修正、完善或摒弃。如,盲目地开垦原生草场、种植高产牧草,结果往往人工草地种不成、天然草原也破坏了;在草原牧区开垦饲草料地要慎之又慎,原则上基本草原绝不能开垦了,即使用于种草。如,内蒙古围栏草场面积从2000年的845.07万公顷,增加到2013年的2815.83万公顷,2013年是2000年的3.33倍;适当的围栏草场,对于明晰草原产权、保护草原生态有一定的作用,但局部草原牧区过度、高密度的围栏草场,破坏草原生态系统的完整性、造成草原生态的碎片化,也影响草原畜牧业的正常生产甚至牧民的生活,其负面效应远大于正面作用,由“公地悲剧”变成一种所谓的“围栏效应”。

目前,草原生态局部有所改善,但总体恶化的势头还没有得到根本遏制,继续加大草原生态保护建设力度还非常重要。如,可以通过封育、飞播及灌溉、施肥等措施改良退化草场,提高草原生产力和生态承载力。通过草原封育,给草场一个充分积累营养物质和休养生息的机会,是提高草原高度、盖度,增加产草量等既经济简单、又行之有效的办法,然而草原封育也有时效性,一般在3年左右,最长不要超过5年,因为若草原长时间的封育不用(放牧、打草等),其草群结构就会退化,草原品质就会下降,优质牧草就会减少。

第五,认识并放大草原的多种功能,促进草原资源综合利用、高效利用。草原具有多种功能,草原资源是物质需要、精神需要和生态需要的财富总和[12]。目前,我国对草原的开发利用仍以发展畜牧业为主,应该从单一功能的利用转为多种功能开发利用,充分发挥草原资源的综合效益。要在畜产品加工、草产品加工、草原观光旅游、草原文化产业等方面寻求经济增长点。如充分挖掘绿色食品发展潜力,开发有机绿色草畜产品,打造草原品牌,培育更多驰名商标和名牌产品。与此同时,开发草药资源、食品资源、花卉资源、草坪资源、固沙资源、水保资源、绿化资源、野生动物资源等[13],积极发展特色产业。如以草原的药用植物为例,内蒙古草原药用植物资源绝大部分有待于进一步人工引种驯化,从而促进草原绿色医药产业的发展,并切实缓减对野生资源采挖和对草原生态的破坏[14]。草原具备优美的环境,无污染、无噪音的生存空间,为草原旅游业发展提供了得天独厚的条件,草原旅游业是牧区发展优势特色产业的最佳选择,合理开发旅游资源会为牧区经济的发展增添活力。深刻挖掘草原文化,发展草原文化产业。可以发展民族特色商品,如开发手工艺品以及旅游商品。还可以以草原文化为精髓,发展服装设计、环境艺术、动漫等文化创意产业。此外,应充分挖掘草原牧区的绿色能源,如丰富的风能、太阳能等可再生能源,草原牧区发展风力发电、光伏发电等,一方面可以促进地方经济发展,另一方面有利于保护草原生态环境。

[1] 张志强,徐中民,程国栋.生态足迹的概念及计算模型[J].生态经济,2000,(10):8-10.

[2] 张志强,徐中民,程国栋.中国西部12省(市区)的生态足迹[J].地理学报,2001,56(5):599-610.

[3] 杨艳,牛建明,张庆等.基于生态足迹的半干旱草原生态承载力与可持续发展研究——以内蒙古锡林郭勒盟为例[J].生态学报,2011,31(17):5096-5103.

[4] 包萨出荣贵.牧草地生态足迹研究——以正蓝旗为例[D].呼和浩特:内蒙古师范大学,2009.

[5] 巩芳,常青.我国政府主导型草原生态补偿机制的构建与应用研究[M].北京:经济科学出版社,2011:22.

[6] 暴庆五,王关区,吴精华.草原生态经济协调持续发展[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社,1997:13-30.

[7] 张智山.开发草原多种功能问题的思考[J].中国草地学报,2007,29(5):102-105.

[8] 杨劼,赵立清.内蒙古草原生态环境保护与建设[J].内蒙古草业,2014,24(4):1-5.

[9] 张智山.开发草原多种功能问题的思考[J].中国草地学报,2007,29(5):102-105.

[10] 王关区,陈晓燕.矿产资源开发引起的生态经济问题探析[J].生态经济,2013,(2):89-93.

[11] 朱金亮,李玉平,蔡运龙.基于灰色预测模型的河北省生态足迹动态分析与预测[J].干旱区资源与环境,2011,25(2):24-28.

[12] 李新文.我国草原资源的功能,属性及其利用战略转变的政策建议[J].草原与草坪,2008,(5):77-81.

[13] 刘德福,刘天明.关于草原资源可持续利用的思考[J].四川草原,2004,(6):28-29.

[14] 杨劼,赵立清.内蒙古草原生态环境保护与建设[J].内蒙古草业,2014,24(4):1-5.

[责任编辑:安 锦]

Analysis on Grassland Ecological Deficit and its Cause of Inner Mongolia

WANG Guan-qu,CHEN Xiao-yan

(Pastoral Area Development Institute,Inner Mongolia Academy of Social Sciences,Hohhot 010010,China)

The paper makes quantitative measurement and comparative analysis,on grassland ecological footprint and ecological carrying capacity of the Inner Mongolia,which found the Inner Mongolia grassland ecological footprint is increasing,while the ecological carrying capacity decreased,especially the grassland ecological footprint is larger than the ecological carrying capacity of grassland,so Inner Mongolia in a state of ecological deficit.This paper analyzes the grassland production mode,the GDP unit of higher resource consumption,life style is not reasonable,there are some excessive consumption and consumption of waste of resources,degradation of grassland,grassland quality decreased continuously,the development of a variety of functions,lack of comprehensive efficiency grassland cannot fully exert the grassland ecological deficit causes to reduce the ecological footprint; and grassland,improve the ecological carrying capacity,so as to eliminate the grassland ecological deficit on countermeasures.

Inner Mongolia; grassland ecological deficit; ecological footprint; ecological carrying capacity

2016-05-27

国家社会科学基金一般项目(批准号:10BMZ050)

王关区(1963-),男,内蒙古呼和浩特人,内蒙古社会科学院牧区发展研究所研究员,从事生态经济、牧区经济研究.

F323.89

A

2095-5863(2016)05-0046-06