“经筋刺法”配合推拿对周围性面瘫面神经功能的影响

2016-11-14赵忠辉黄香红成建平罗高俊

赵忠辉,黄香红,成建平,罗高俊

“经筋刺法”配合推拿对周围性面瘫面神经功能的影响

赵忠辉,黄香红,成建平,罗高俊

(湘潭市中医医院,湘潭 411100)

目的 观察“经筋刺法”配合推拿治疗对周围性面瘫患者面神经功能的影响。方法 将60例周围性面瘫(恢复期)患者随机分为治疗组(“经筋刺法”配合推拿组)和对照组(常规针刺组),每组30例。结果 治疗后两组患者面神经肌电图运动潜伏期、面神经运动传导波幅与治疗前比较差异均有统计学意义(<0.05),说明在恢复面神经功能方面两组均有疗效,但“经筋刺法”配合推拿治疗疗效优于常规针刺治疗。治疗组不同介入时间周围性面瘫多伦多积分比较差异有统计学意义(<0.05),说明针刺治疗周围性面瘫的介入时机愈早,疗效愈显著。结论 “经筋刺法”配合推拿治疗对恢复周围性面瘫患者面神经功能优于常规针刺治疗。

针刺;推拿;面神经麻痹;经筋

周围性面瘫表现为口眼向一侧歪斜,故又称为“口眼喎斜”,本病可发生于任何年龄,年发病率为23/10万[1],无明显季节性。在日常的生活中周围性面瘫对生命没有威胁,却影响患者的容貌及身心健康,甚至精神压抑。失治、误治甚者可引起瘫痪肌萎缩、面肌痉挛、联带运动等[2],给患者本人及亲属带来很大的心理负担,严重影响患者的日常生活,因此,周围性面瘫的治疗越来越受到广大临床医师和研究者的高度重视。笔者采用“经筋刺法”配合推拿治疗周围性面瘫30例,并与常规针刺治疗相比较,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

选取2013年1月至2014年6月在湘潭市中医医院针灸科门诊就诊的符合周围性面瘫(恢复期)诊断标准的60例患者,采用随机数字表法随机分为治疗组(“经筋刺法”配合推拿组)和对照组(常规针刺组),每组30例。两组患者性别、年龄、病程比较差异无统计学意义(>0.05),具有可比性。详见表1。

表1 两组一般资料比较

1.2 诊断标准

参照普通高等教育“十五”规划教材《神经病学》中相关标准[1]。①起病急,常有受凉吹风史,或有病毒感染史。②一侧面部表情肌突然瘫痪,患侧额纹消失,眼裂不能闭合,鼻唇沟变浅,口角下垂,鼓腮、吹口哨时漏气,食物易滞留于患侧齿颊间,可伴患侧舌前2/3味觉丧失,听觉过敏,多泪等。③脑CT、MRI检查正常。

1.3 纳入标准

①符合本病诊断标准。②病程7~45 d。③年龄12~70岁。④签署知情同意书。

1.4 排除标准

①由中风、外伤、肿瘤等原因引起的中枢性面瘫患者。②病程<7 d或>45 d。③周围性面瘫继发于其他疾病者,如感染性多发性神经根炎、腮腺炎或腮腺肿瘤、后颅窝病变等。有关疾病鉴别诊断标准参见《神经病学》[1]。④年龄在12岁以下,70岁以上者和妊娠期妇女。⑤合并有心血管、脑血管、肝、肾、肺和造血系统等严重原发性疾病者和精神病患者。⑥不符合上述纳入标准的其他病例。

1.5 脱落标准

①不能坚持治疗者。②出现晕针等不良事件者。③临床观察过程中出现严重的其他并发疾病者。④患者提出退出临床观察试验者。

2 治疗方法

2.1 治疗组

2.1.1 经筋刺法

参照石学敏教授创立的经筋刺法。患者取仰卧位,阳白四透采用一穴四针,针尖与表皮呈15°角,分别针向上星、头维、攒竹、丝竹空,进针0.5~1寸;地仓与颊车之间行阳明经筋排刺,即两穴之间按照阳明经筋循行多针浅刺,每隔0.5寸1针,直刺进针0.5寸;四白两透采用一穴两针,针尖与表皮呈15°角,分别针向目内眦、目外眦,进针0.5寸;颧髎透地仓、太阳透地仓针尖与表皮呈15°角,进针1~1.5寸。以上各穴均用平补平泻法,手法应轻捷,得气为度。睛明穴垂直进针0.5寸,不做任何手法;下关采用直刺法,进针0.5~1寸,行平补平泻。以上针刺施术后留针30 min。每日治疗1次,连续治疗14次为1个疗程,疗程间休息1 d,治疗2个疗程。

2.1.2 推拿治疗

患者取坐位。以一指禅推法自印堂、阳白、睛明、四白、迎香、下关、颊车至地仓穴往返治疗,约5 min。以大鱼际先按揉患侧面部,再按揉健侧面部,约5 min。轻擦患者面部,以局部感到温热为度。以拇指按揉风池、翳风、合谷穴各1 min。拿风池、肩井各3~5次。每日治疗1次,连续治疗14次为1个疗程,疗程间休息1 d,共治疗2个疗程。

2.2 对照组

取地仓、颊车、阳白、四白、翳风、太阳、下关、颧髎、合谷、足三里。患者取仰卧位,取患侧翳风、颧髎、下关及双侧合谷、足三里,采用直刺法,进针0.5~1寸,施平补平泻法,面部余穴均采用斜刺法,进针0.5~1寸,采用平补平泻法,选取地仓和下关,阳白和太阳两组穴位接G6805-1型电针治疗仪,选疏密波,强度以患者能耐受为度,得气后留针30 min。每日治疗1次,连续治疗14次为1个疗程,疗程间休息1 d,治疗2个疗程。

两组患者均采用刺络拔罐,每7天刺络拔罐1次。每次选择患侧太阳经、阳明经、少阳经经筋所过之处的阳白、颧髎、下关、颊车等部位中的两个穴位,用三棱针点刺3~5点,速用闪火罐法,观察其出血情况,令每部位出血3~5 mL,留罐时间不要超过5 min。以上部位交替使用。

3 治疗效果

3.1 观察指标

于治疗前、治疗2个疗程后分别进行面神经肌电图测定和多伦多面神经评定。

3.2 统计学方法

采用SPSS19.0统计软件处理,计量资料用检验,计数资料用卡方检验,等级资料用分析法,对两组组内、组间各项指标进行对比分析。显著性水平定为双侧检验<0.05。

3.3 治疗结果

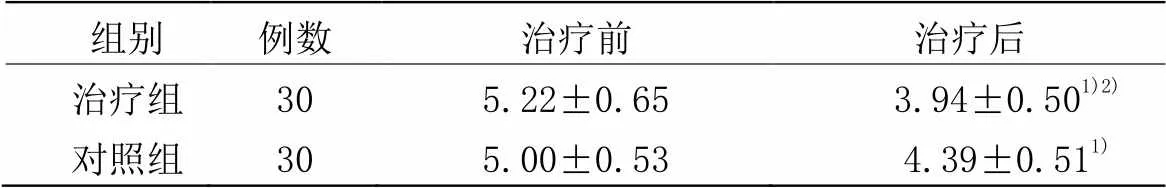

3.3.1 两组治疗前后面神经运动传导潜伏期比较

由表2可知,两组治疗前面神经运动传导潜伏期比较差异无统计学意义(>0.05),具有可比性。两组治疗前后面神经运动传导潜伏期自身比较差异均有统计学意义(<0.05),即两组治疗方法均可缩短面神经运动传导的潜伏期;两组治疗后面神经运动传导潜伏期比较差异有统计学意义(<0.05),即“经筋刺法”配合推拿治疗在改善面神经传导潜伏期方面明显优于常规针刺治疗。

表2 两组治疗前后面神经运动传导潜伏期比较 (±s,ms)

表2 两组治疗前后面神经运动传导潜伏期比较 (±s,ms)

组别例数治疗前治疗后 治疗组305.22±0.653.94±0.501)2) 对照组305.00±0.534.39±0.511)

注:与同组治疗前比较1)<0.05;与对照组比较2)<0.05

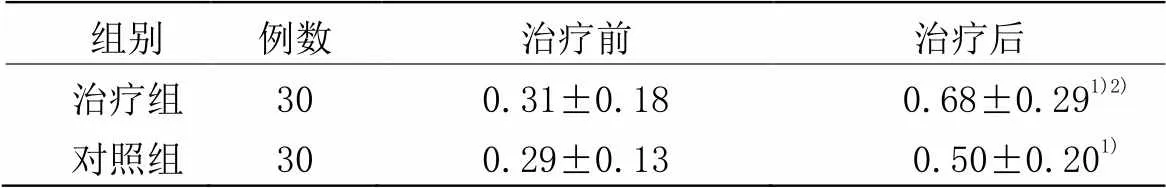

3.3.2 两组治疗前后面神经运动传导波幅比较

由表3可知,两组治疗前面神经运动传导波幅比较差异无统计学意义(>0.05),具有可比性。两组治疗前后面神经运动传导波幅自身比较差异均有统计学意义(<0.05),即两组治疗方法均可提高面神经运动传导的波幅;两组治疗后面神经运动传导波幅比较差异有统计学意义(<0.05),即“经筋刺法”配合推拿治疗在改善面神经传导波幅方面明显优于常规针刺治疗。

表3 两组治疗前后面神经运动传导波幅比较 (±s,mV)

表3 两组治疗前后面神经运动传导波幅比较 (±s,mV)

组别例数治疗前治疗后 治疗组300.31±0.180.68±0.291)2) 对照组300.29±0.130.50±0.201)

注:与同组治疗前比较1)<0.05;与对照组比较2)<0.05

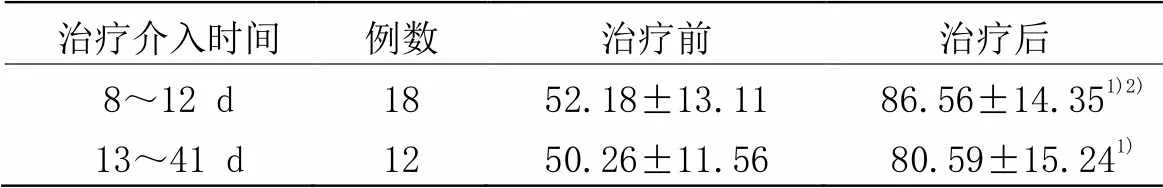

3.3.3 治疗组不同治疗介入时间周围性面瘫多伦多积分比较

为了更好地认识针刺治疗周围性面瘫的介入时机,将治疗组30例病例按照病程分组(8~12 d与13~41 d)进行比较。

由表4可知,两组治疗前周围性面瘫多伦多积分比较差异无统计学意义(>0.05),表明两组具有可比性。两组治疗前后多伦多积分比较差异有统计学意义(<0.05),表明两组时间段介入针刺治疗对改善周围性面瘫的症状均有疗效;两组治疗后多伦多积分比较差异有统计学意义(<0.05),表明8~12 d组明显优于13~41 d组。说明针刺治疗周围性面瘫的介入时机愈早,疗效愈显著。

表4 治疗组不同治疗介入时间周围性面瘫多伦多积分比较 (±s,分)

表4 治疗组不同治疗介入时间周围性面瘫多伦多积分比较 (±s,分)

治疗介入时间例数治疗前治疗后 8~12 d1852.18±13.1186.56±14.351)2) 13~41 d1250.26±11.5680.59±15.241)

注:与同组治疗前比较1)<0.05;与13~41 d组比较2)<0.05

4 讨论

周围性面瘫是以口角向一侧歪斜、眼睑闭合不全为主症的病症,是针灸科的常见病。中医学认为由于机体正气不足,卫外不固,复感风寒或风热之邪,侵袭少阳、阳明之脉,致气血痹阻,经脉失养,筋肉纵缓不收而出现口眼歪斜[3]。现代医学认为本病是指原因不明急性发病的周围性面神经麻痹,为病毒感染、神经组织损伤、缺血水肿、受压所致[4]。

“经筋刺法”是石学敏院士在中医学“经筋理论”的基础上,结合长期实践和现代医学理论总结出来的,具有丰富的理论和临床实用价值[5-6]。周围性面瘫是手足三阳经筋的病变,循经筋针刺治疗可改善面神经的功能[7]。透刺可促进局部血液循环,促进代谢,增强气血对经筋的濡养,提高局部神经肌肉和中枢神经的功能,促进面部表情肌功能的恢复[8],且透刺法一针透多穴,取穴少,针感范围大,减少疼痛,激发多条经脉气血的运行,增强其疗效[9],通过透刺对肌肉及神经的刺激,提高其兴奋性,从而促进面部表情肌功能的恢复[10],“经筋刺法”旨在采用“驱外邪、调气血、通经筋”的方法来治疗周围性面瘫[11-12]。

面神经的变性程度是影响周围性面瘫预后的主要因素[13],而肌电图检查周围性面瘫对判断病损,面肌预后转归直观有效,是一种简便定性指标,且对评估病情和治疗意义重大[14]。

本项研究结果可见,治疗组患者在治疗后面神经运动传导潜伏期和波幅的改善明显优于对照组,说明“经筋刺法”配合推拿治疗周围性面瘫(恢复期)可明显改善患侧面神经运动功能。

周围性面瘫恢复期的治疗主要是恢复面神经的传导功能和加强肌肉的收缩[15],恢复期病邪仍在腠理,部位较浅[16],尽早使用针刺治疗能较好地抗炎,增进渗出吸收,促进面神经炎性水肿的吸收,解除血管痉挛,改善面神经供血,缩短面神经受压的时间,减轻神经因缺血缺氧而处于低迷状态的程度,进而增加了面神经恢复的机会[17-18],本研究同时还观察了不同时段介入针灸的疗效,验证了越早介入针刺的优越性。

参考文献:

[1] 王维治.神经病学[M].北京:人民卫生出版社,2008:477.

[2] 郭飞,阮春鑫,马艳.针药结合治疗周围性面瘫后遗症期的疗效及血浆内皮素影响的观察[J].浙江中医杂志,2010,45(11):791- 792.

[3] 冯婕.电针配合穴位透刺治疗周围性面瘫的临床疗效观察[J].社区卫生保健,2011,10(1):49-50.

[4] 王梅英,王艳梅,马明祥,等.“经筋刺法”治疗面神经炎40例临床观察[J].河北中医,2012,34(3):407-408.

[5] 申鹏飞.石学敏经筋刺法临证经验浅析[J].辽宁中医杂志,2010, (1):20-21.

[6] 杜新宇,石学敏.石学敏经筋刺法临床经验[J].四川中医,2016, 34(1):12-14.

[7] 周丽云.针刺循经筋阿是穴治疗周围性面瘫的临床研究[J].航空航天医学杂志,2015,26(12):1538-1539.

[8] 张健,尹秀婷,许明,等.张泓治疗顽固性面瘫经验[J].湖南中医杂志,2015,31(12):43-44.

[9] 罗亚平,唐中生,罗亚非,等.透刺法治疗周围性面瘫68例报告[J].贵阳中医学院学报,2008,30(5):43-44.

[10] 王秀花,刘秀丽,田秀花,等.透刺为主治疗Bell麻痹80例[J].中国中医药科技,2011,18(1):74-75.

[11] 郭蕴萍,石学敏.经筋刺法治疗周围性面瘫经验浅谈[J].中华针灸电子杂志,2015,4(4):18-20.

[12] 庞素芳.经筋刺法配合闪罐治疗周围性面瘫临床观察[J].北京中医,2004,23(1):43-44.

[13] 梁修深.针灸配合放血治疗急性期周围性面瘫[J].内科,2011,6 (6):573-574.

[14] 陈灏.肌电图对急性周围性面瘫标准化治疗预后的评估价值[J].右江医学,2011,39(2):151-152.

[15] 吴炜.周围性面瘫不同时期理疗的疗效观察[J].今日健康,2015, 14(7):94.

[16] 李建道,王益庆.周围性面瘫早期施行针灸疗法的临床体会[J].吉林医学,2011,32(12):390.

[17] 陈英,曹晶晶,王德飞,等.针刺透穴合电针二联治疗周围性面瘫临床观察[J].中医临床研究,2011,3(3):64-65.

[18] 方美善,冯桂梅.周围性面神经麻痹针刺时机选择[J].中国针灸, 2001,21(7):405-406.

Effect of Acupuncture at the Muscle Region of Meridians plus Tuina on Facial Nerve Function in Peripheral Facial Paralysis

ZHAO Zhong-hui, HUANG Xiang-hong, CHENG Jian-ping, LUO Gao-jun.

Xiangtan Hospital of Chinese Medicine,Xiangtan 411100,China

Objective To observe the effect of acupuncture at the muscle region of meridians plus tuina on facial nerve function in peripheral facial paralysis. Method Sixty patients with peripheral facial paralysis (recovery stage) were randomized into a treatment group (intervened by acupuncture at the muscle region of meridians plus tuina) and a control group (intervened by conventional acupuncture), 30 cases in each group. Result The facial nerve electromyography (EMG) showed that the action potential latency and amplitude were changed significantly after the treatment in both groups (<0.05), indicating that the two methods were both effective in recovering facial nerve function, while acupuncture at the muscle region of meridians plus tuina produced a more significant treatment effect compared to conventional acupuncture. In the treatment group, same treatment with different intervention times produced significantly different effects on the Toronto facial grading system (TFGS) (<0.05), indicating that the earlier the intervention, the more significant the therapeutic efficacy. Conclusion Acupuncture at the muscle region of meridians plus tuina can produce a more significant effect in recovering facial nerve function in peripheral facial paralysis compared to conventional acupuncture.

Acupuncture; Tuina; Facial paralysis; Musculature of meridians

1005-0957(2016)10-1197-03

R246.6

A

10.13460/j.issn.1005-0957.2016.10.1197

2016-02-20

湘潭市医学会科研项目(xtyxky201348)

赵忠辉(1968 - ),男,副主任医师