试探敦煌北朝时期装饰图案的美学特征

2016-11-10胡同庆

胡同庆

内容摘要:本文对敦煌北朝壁画中各种装饰图案所蕴涵的对称形式、节奏感、多元组合、运动感、立体感等美学特征进行了比较全面的介绍和分析。

关键词:敦煌艺术;北朝壁画;装饰图案;美学特征

中图分类号:K879.21 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2016)04-0045-07

Abstract: This paper attempts to introduce and analyze the aesthetic features implicated in the diverse decorative patterns of the Northern Dynasties murals at Dunhuang, including: symmetrical form, rhythm, pluralistic combination, dynamism, and three dimensionality.

Keywords: Dunhuang art; Northern Dynasties murals; decorative patterns; aesthetic features

装饰图案是敦煌艺术中的一个重要组成部分。在敦煌石窟中,装饰图案遍及藻井、平棋、人字披、龛楣、背光、头光、边饰、地毯、桌围、旗帜、服饰、器物等处,其纹样有植物纹、天象纹、几何纹、动物纹、人物纹等,内容丰富,形式多样。几十年来,已有许多学者从不同角度对敦煌装饰图案进行了大量研究,如刘庆孝、诸葛铠《敦煌装饰图案》[1],欧阳琳《敦煌纹样零拾》[2],田虎《敦煌装饰画》[3],关友惠《敦煌莫高窟早期图案纹饰》、《莫高窟隋代图案初探》、《莫高窟唐代结构分析》[4],薄小莹《敦煌莫高窟六世纪末至九世纪中叶的装饰图案》[4]50-112,欧阳琳、史苇湘、史敦宇《敦煌图案集》[5],等。本文试从美学角度对敦煌北朝时期的装饰图案进行一些探讨。

一 完全对称与不完全对称

一般而言,“有些主题,特别是那些庄严、神圣、需要装饰、注意形式的主题,对称是最好的表现形式。需要表现纪律、严谨和稳定的时候,对称布局也是最适当的。”[6]敦煌石窟艺术是佛教艺术,其装饰图案从庄严、神圣的宗教角度考虑,自然需要对称的艺术来表现形式。

敦煌北朝时期的装饰图案中,有完全对称和不完全对称两种形式。

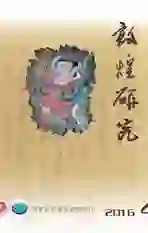

完全对称的装饰图案。如北凉第272窟西壁龛内佛像头光、背光中分别画火焰纹、天人、忍冬纹、千佛等纹样,两侧的纹样均呈对称状,只是有部分纹样的色彩有所变化。又如北魏第435窟后部西南角的一个平棋图案,四角的莲蕾纹纹样相同,对角的色彩则分别为绿色和赭色呈完全对称状。又如西魏第249窟窟顶的藻井,其边饰内的忍冬纹和四角的莲花纹等纹样和色彩都呈完全对称状(图1)。又如北周第297窟西壁佛龛的彩塑龛楣,正中顶部是一颗摩尼宝珠,其下两侧画一对交颈回首张口戏珠的龙首,下面两侧画一对头长双角的羽人(一身残毁),两侧的纹样、色彩都基本相同对称。又如北周第432窟中心塔柱东向面的龛楣,龛楣中央画一莲花化生童子挥舞飘带,其下两侧画一对马鸡,羽毛青绿色,羽尾如忍冬纹,两侧的纹样、色彩都基本相同对称。

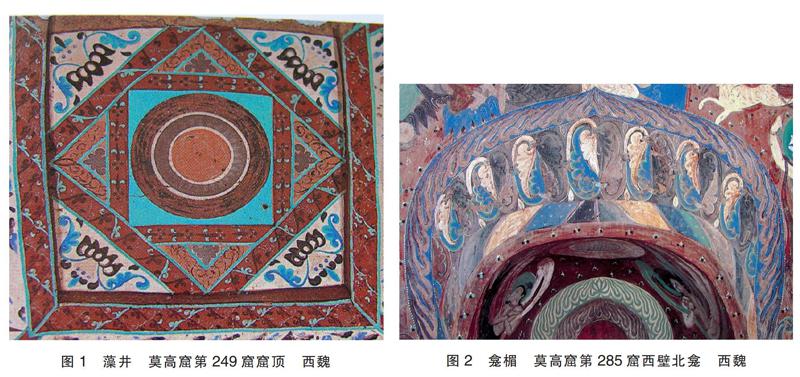

不完全对称的装饰图案,有两种情况,一是随意性,二是刻意性,即随意所为和刻意而为。随意所为的情况如西魏第285窟西壁南龛和北龛的龛楣,龛楣中两侧画的忍冬纹的纹样相似,数量相同,显示对称状;左右两侧均为朝同一方向翻卷,如果完全对称,则左右两侧忍冬纹翻卷的方向应该相反,故又显示其为不对称。不过,画工这样描绘,应该属于方便顺手,随意所为;如果要追求完全对称,首先要在中央画一正面的图形,然后左右两侧画相反翻卷方向的纹样,颇为麻烦(图2)。又,北魏第431窟后部平棋边饰中的忍冬纹,粗看起来相对的纹样相同,但细看却并不完全一样,且色彩也有差异,显然也系画工随意所为出现的情况;而外岔四角内两两相对的莲花化生童子和飞天,形象虽然相同,但化生童子的头光一赭黑一石绿,飞天的飘带一石青一土黄,则显示了画工刻意而为。又,西魏第288窟后部平棋边饰中的忍冬纹,相对的纹样和色彩也有差异,系画工随意所为出现的情况;而外岔四角内的四身飞天形象相似,但手姿则有所不同,特别是头光分别是石绿、赭黑、浅黄、土黄,飘带的色彩分别是深红、石绿、赭黑、浅黄,衣裙的色彩分别是浅黄、深红、石绿、赭黑,色彩变化丰富,均显示了画工刻意而为(图3)。刻意而为的不完全对称,又叫作于对称中求不对称,是敦煌艺术中普遍存在的艺术手法和美学特征,笔者对此已有专门论述,这里不再赘述。

二 令人愉悦的节奏感

对于装饰图案来说,节奏是其必不可少的要素。“节奏是一个有秩序的进程,它提供着可靠的格局和步调。一旦建立起一定的节奏,我们就能预见它的连续出现。保持了节奏,我们就会感到愉快。”[6]200

节奏的形式,大多数是通过某一形象,以相同的交替重复出现而形成的一定格局。如北凉第272窟西壁龛内佛像身后的头光和背光,其中有两层光环内的火焰纹分别是以绿、白、黄、黑或绿、黑、黄、白四色交替重复;另有一层光环内的千佛头光是以红、白、绿、白三色交替重复,身光是以白、绿、黑、红四色交替重复,袈裟是以绿、黑、红、黑交替重复,均形成令人愉悦的节奏感。又如北魏第251窟北壁前部天宫伎乐与说法图之间有一条边饰带,是由数个朝上的绿色三角形和四块绿白色相间的方块交替重复构成。其南壁天宫伎乐与千佛图之间的一条边饰带,也是由数个朝上的绿色三角形和四块绿白色相间的方块交替重复构成,但中间多了一块斜状的土红色块。

重复出现的方向也会形成有趣的节奏感,如北魏第257窟后部平棋中的一条边饰,以土红色为底色,以白色点线组成波状网格,网眼内画一如同雀尾的花饰以及三条黑、白、绿相间的弧形,均指往同一个方向,形成强烈的节奏感,且富有韵味。又如北周第428窟人字披中的纹饰,以忍冬纹、莲荷、摩尼宝珠、禽鸟纹组合成的相似的单元纹样,各椽之间上下绘四组,层次相迭,细长的叶纹和花蕾均冉冉向上,形成茁壮成长的节奏感和生机勃勃的韵味。又如西魏第285窟西壁龛内佛像背光中的火焰纹,一条条尖细的火焰苗都往龛顶上窜,形成强烈的节奏感,看上去好像正在燃烧的熊熊烈焰(图4)。

辐射也会形成强烈的节奏感,日出日落的光芒、车轮的辐条、各类花朵、蜘蛛网等,都是这种节奏形式的明显例证。如北凉第272窟西壁的穹窿形佛龛顶部,画一莲花垂角纹华盖,正圆形,是一个仰视华盖的展开平面。中心为莲花,环周是带状边饰云气纹,外层的三角形垂帐向外辐射,形成耀眼夺目的节奏感(图5)。又如北周第296窟窟顶藻井四周的三角形垂帐,也呈向四周辐射状,形成一定的节奏感,但不如北凉第272窟圆形华盖那么强烈。

由于节奏具有高低起伏的格局,于是就像旋律一样,产生音符一般的韵律感。因此节奏对于装饰图案来说,是必不可少的艺术手段。它是表达情感、激发情感的重要因素,能激发和丰富人们的想象力。

三 自由奔放的纹样组合

敦煌装饰图案的纹样非常丰富,如植物纹有莲荷纹、忍冬纹、波状茶花纹、石榴卷草纹等,天象纹有星辰纹、云气纹、水波纹等,几何纹有棱格纹、方胜纹、龟背纹、圆环连珠纹等,动物纹有四灵纹、蹲狮纹、团龙纹、翔凤纹、双鸽纹、驼鸟纹、祥禽瑞兽纹等,人物纹有飞天纹、力士纹、化生童子纹等。但这些纹样大多不是单独出现的,而是相互组合成为丰富多彩的图案。

如北朝时期流行中心塔柱窟,洞窟前部顶部为人字披,后部为平顶。为了体现这种木构建筑的特点,前顶往往在人字披两披浮塑出一些椽子装饰,在人字披主梁的两头还做出斗拱的形式。在椽子之间通常描绘莲花与忍冬纹组成的图案,有时里面也描绘菩萨或佛像与莲花、忍冬纹组合的图案。如北魏第254窟人字披图案中,椽间下面是一身姿为S形的天人,一根呈S形的莲茎从其手中向上缓缓伸出,配合舒展的莲叶与盛开的莲花均显示着生机勃勃,这是一幅组合得非常和谐的天人持莲花供养图案。又如北周第428窟人字披图案中,椽间以忍冬纹和莲花纹为主体,花草丛中穿插点缀飞天、奔鹿、飞鸟、猿猴、鹦鹉、孔雀、老虎等,生意盎然,富有情趣,植物图案中加入人物、禽鸟、动物等图案,丰富多彩的有机组合体现了画工对自由奔放的热烈追求。又如西魏第248窟人字披中的天人持莲供养图案,莲茎从天人合十的双手中自然向上伸出,天人的衣裙、头光色彩交错搭配,艳丽鲜亮,显示出热情奔放的格调(图6)。又如西魏第288窟人字披中,盛开的莲花上站立着凤鸟和蓝马鸡,其间点缀着摩尼宝珠,鸟嘴均衔一枝仙叶草,组合搭配得非常和谐,富有情趣。

忍冬纹是北朝佛教石窟艺术中的主要装饰纹样之一,古代画工“巧妙地运用反复、连续、对称、均衡、多样统一、动静结合等形式美的规律,把三瓣忍冬组成了波状形、圆圈形、方形、菱形、心形、龟背形等各种各样的边饰,还把忍冬变为缠枝藤蔓,作为鸽子、鹦鹉、孔雀、鸵鸟栖歇的林木。甚至把忍冬与莲花结合起来,组成自由图案,作为伎乐的背景。总之,把简单的题材,变成了丰富多彩的图案。”[7]如西魏第248窟窟顶边饰中的龟甲忍冬套联纹,纹饰构架是一近似龟甲形的土红色长八边形,与两条一分一合的白色波状点线相套迭,内画石青色忍冬纹,色彩艳丽,层次丰富(图7)。又如西魏第249窟西壁龛楣中的莲花化生童子忍冬纹,手中持乐器作吹奏状的化生童子坐在盛开的莲花中,莲瓣像裙子一样下垂,周围环绕忍冬纹,浑然一体,和谐自然。又如北周第296窟藻井外侧与千佛之间边饰中的忍冬莲花禽鸟纹,忍冬纹中穿插宝瓶、莲蕾或盛开的莲花,鸽子或鹦鹉等禽鸟在花丛中栖息或飞舞(图8)。如此等等丰富多元化的组合纹样,反映了当时人们向往自然、追求自由的心境。

四 富有情趣的运动感

16世纪的画家和作家拉玛佐曾经指出:“一幅画,其最优美的地方和最大的生命力,就在于它能够表现运动,画家们将运动称为绘画的灵魂。”[8]敦煌装饰图案的最美之处,也在于其中所蕴涵的运动感。

如北凉第272窟窟顶的藻井图案,为三重方井套迭构架,方井边框为泥质浮塑,向上凹进,显示立体感。井心的三层轮形大莲花在绿色莲池中表现出向外张扬的运动感,特别是外层四角中飞天均侧身往同一方向作飞行状,具有强烈的动感效果,其飞舞的飘巾忽上忽下,衣裙色彩分别为白色、石绿、赭黑、土黄,有节奏的变化更是在视觉上增强了运动感。同时,外框的具有辐射状的三角形垂帐纹和色彩变化多样的忍冬纹,也为整个藻井增添了动感效果(图9)。

又如北魏第257窟的平棋图案,也为三重方井套迭构架。外层四角所画的飞天,也是方向同一,但身姿、飘巾和色彩变化多样,特别是与内层在莲池中裸泳的四身天人遥相呼应,更具有强烈的动感。另外,中层四角内的山形火焰纹边框中的忍冬纹,也增强了整幅图案的动感效果。

飞天不仅在藻井、平棋图案中产生了强烈的动感效果,同时在一些华盖图案和边饰、人字披图案中也具有很强的动感效果。如西魏第249窟南、北壁说法图中的华盖两侧各绘两身飞天,不管是上方的穿大袖长袍的中原式飞天,还是下方的半裸、披巾长裙的西域式飞天,其潇洒的身姿和飘舞的衣裙都充满了在空中飞舞的动感(图10)。又如西魏第285窟南壁上方的一条飞天边饰,共画了12身飞天,均为中原“秀骨清像”式飞天,面朝洞窟正壁方向飞翔,作奏乐散花状,或怀抱箜篌,或手持阮咸,或吹奏法螺,姿态优美,富有韵律感和动感,空中的天花流云为整个画面增加了动势(图11)。又如北魏第435窟前部的人字披图案,椽间画莲花、飞天。飞天共10身,分别作不同的奏乐散花状,由左右向中间相向飞翔,体态修长,长裙裹脚,飘带像火焰似地飘舞,极具动感。

火焰纹图案,也具有很强的动感效果。“在所有那些能够造成运动的形状中,没有一种能够抵得上火焰的形状。按照亚里士多德和其他一些哲学家的看法,火焰的形状是所有形状中最活跃的形状,因为火焰的形状最有利于产生运动感。火焰的最顶端是一个锥体,这个锥体看上去似乎要把空气劈开,向上伸展到一个更加适合地方。”[8]580确实如此,如西魏第285窟西壁龛内佛像背光和头光中的火焰纹,一层层地往龛顶上冲,看上去犹如正在燃烧的熊熊烈焰,具有非常强烈的动感。又如北周第299窟窟顶西披龛楣顶端的火焰纹,尖尖的火焰苗往上直冲,几乎与窟顶藻井边沿的三角形垂帐纹相连接,遥相呼应,让整个窟顶充满更强的运动感。

忍冬纹图案,由于忍冬有不断生长的植物属性,其表现形态的扩展性较强,或其茎叶向上向下向左向右延伸,或以波状形式不断重复出现,或与其他纹样组合搭配,因此也富有动感。如北周第296窟藻井外侧与千佛之间的忍冬莲花禽鸟纹,忍冬纹的枝叶蓬勃向上,其间还穿插盛开的莲花以及鸽子或鹦鹉等禽鸟,显示出生机勃勃的动感效果。又如西魏第285窟南壁龛楣中的缠枝忍冬纹,枝叶夸张地向上和向两侧扩展,其间有两只灰蓝色马鸡相对而立,翘尾,低头引颈,双眼圆睁,表现出一副准备啄斗的神态,整幅画面富有情趣和动感。又如北魏第251窟北壁的双叶忍冬波状纹边饰,看上去纹样虽然很简单,但忍冬纹的两叶反向相附于波状茎上,形成茎两侧叶片相背而存,叶间空处随意点缀小花。特别是石绿色的叶片和赭黑色的叶片一反一正,随着波状茎枝连续起伏,呈现出简洁明快的节奏动感。

五 具有建筑效果的立体感

莫高窟的天宫伎乐,通常采用装饰图案的形式来表现。无数相同的宫门,凹凸花栏墙和千姿百态的伎乐组成一圈犹如边饰的画面。画面中无论是天宫建筑的门楣、屋顶、门内背景、凹凸花栏墙的每个面,还是伎乐的圆光、衣裙、披巾均分别以不同的二色或四色为一组,上下相错一色循环赋色,既重复又有变化,形成强烈的节奏感和立体效果。在满壁静止的千佛衬托下,不但天宫伎乐的形象突出,而且装饰意味特别浓厚。如北凉第272窟,天宫伎乐与一座座西域式圆券形城门相连排列成一圈。这些城门两侧饰希腊爱奥尼式柱头,门楣上饰各色摩尼宝珠,门前一条凹凸花栏墙。下承托梁,栏墙与圆券门上下相连组成“千门”式天宫。

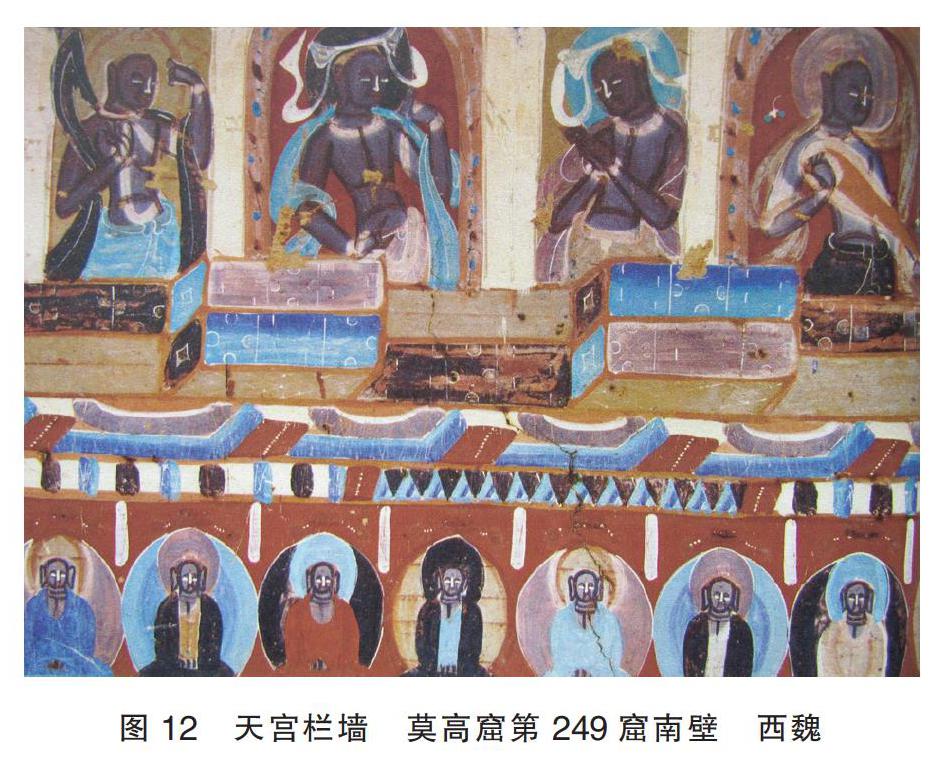

平台栏墙都画在四壁的最高处,采用绘画的透视方法与色彩的明暗搭配,显示为一凹一凸的形状,具有强烈的建筑立体效果。如西魏第249窟四壁上方的天宫栏墙,便以绘画透视方法绘出凹凸状,再以石青、石绿、土黄、赭黑四色交叉涂饰,特别是下面的一块平面,形成向上仰视的立体效果(图12)。而西魏第248窟四壁上方的天宫栏墙,由于描绘的线条和平面角度不同,则显示为从上往下俯视的立体效果。

北周第297窟南壁所描绘的天宫栏墙,其透视角度颇为奇特,既有从上往下的俯视立体效果,也有从下往上的仰视立体效果,另外还既有从左往右看的立体效果,也有从右往左看的立体效果。西魏第288窟东南角上方的天宫栏墙的透视角度也颇为复杂,既有从左往右看的立体效果,也有从右往左看的立体效果,另外人字披顶部两侧也随着坡度分别向上描绘。

北魏第248窟北壁前部人字披下面的天宫栏墙,两侧也随着坡度分别向上描绘,显示从上往下的俯视立体效果,而且其顶部交接处的花砖中心呈弧形,向两侧倾斜,看上去很自然地将两侧的栏墙连接在一起了,更具有立体感,由此可以看出古代画工描绘装饰图案真可谓用心良苦。

六 小 结

综上所述,本文认为敦煌北朝时期装饰图案具有以下美学特征:

一、敦煌北朝时期的装饰图案中,有完全对称和不完全对称两种形式;不完全对称的装饰图案有随意所为和刻意而为两种情况,刻意而为的不完全对称,又叫作于对称中求不对称,是敦煌艺术中普遍存在的艺术手法和美学特征。

二、节奏是敦煌装饰图案中必不可少的要素。节奏的形式,大多数是通过某一形象,以相同的交替重复出现而形成的一定格局。另外,重复出现的方向和辐射也会形成有趣的节奏感。

三、敦煌装饰图案的纹样非常丰富,但这些纹样大多不是单独出现的,而是相互组合而成为丰富多彩的图案。多元化的组合纹样,反映了当时人们向往自然、追求自由的心境。

四、敦煌装饰图案中蕴涵富有情趣的运动感。不仅飞天的潇洒身姿和飞舞的衣裙、飘巾在藻井、平棋、华盖、人字披等图案中具有很强的动感效果,另外火焰纹和忍冬纹等图案,也都具有丰富有趣的动感效果。

五、敦煌壁画中的天宫伎乐,通常采用装饰图案的形式来表现。无数相同的宫门,凹凸花栏墙和千姿百态的伎乐组成一圈犹如边饰的画面。四壁最高处的天宫栏墙,采用绘画的透视方法与色彩的明暗搭配,显示为一凹一凸的形状,具有强烈的建筑立体效果。

参考文献:

[1]刘庆孝,诸葛铠.敦煌装饰图案[M].济南:山东人民出版社,1982.

[2]欧阳琳.敦煌纹样零拾[M].天津:天津杨柳青画社,1986.

[3]田虎.敦煌装饰画[M].北京:北京工艺美术出版社,1990.

[4]马世长.敦煌图案[M].中国乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,新西兰:霍兰德出版有限公司,1992:1-49.

[5]欧阳琳,史苇湘,史敦宇.敦煌图案集[M].上海:上海书店,1995.

[6]本·克莱门茨,大卫·罗森菲尔德.摄影构图学[M].姜雯,等,译.北京:长城出版社,1983:224-225.

[7]段文杰.敦煌石窟艺术论集[M].兰州:甘肃人民出版社,1988:24.

[8]鲁道夫·阿恩海姆.艺术与视知觉[M].滕守尧,等,译.北京:中国社会科学出版社,1984:580.