管理学学科发展路径的选择

2016-11-10谭力文

谭力文

(武汉大学 经济与管理学院,湖北 武汉 430072)

管理学学科发展路径的选择

谭力文

(武汉大学 经济与管理学院,湖北 武汉 430072)

通过对中国管理学学科取得的成绩与存在问题的分析,管理经典著作中基本概念、理论的介绍,管理大师们成长经历的分析,进一步探讨了中国管理学学科发展路径选择的问题。并在此基础上提出,要进一步加深对管理学经典理论的学习,辨析管理活动的特征与科学性自我的特色;积极参与管理实践活动的,并通过认真学习与深入实践把握管理活动的学科特性是当今中国管理学界重要的选择和任务。

管理学学科;发展;实践;路径选择

改革开放以来,中国管理学学科获得了快速的恢复与发展,并取得了令人瞩目的成就。但在其发展过程中,始终充满着争议与争论。如在2010年前后,中国管理学界在学科发展的十字路口出现了较大的争论:一个问题是中国的管理学者应该侧重“中国的管理理论”还是“管理的中国理论”;另一个问题是中国的管理学者应注重实践研究的导向还是纯的学术研究[1]。虽然相关的争论对中国管理学学科的发展起到了推进作用,但从整体上看尚未得到管理学界的普遍认同的明确结论和共识。本文在简略分析了中国管理学学科发展的情况之后,介绍和总结了管理学经典理论和国外管理学界著名学者的人生经历,最后对中国管理学学科发展路径的选择问题进行了探讨。希望在此研究的基础上,为中国管理学学科的发展提供参考意见,与同仁们分享。

一、中国管理学学科发展的概貌

“我国现代意义上的管理学学科是1978年以后恢复和发展起来的。”[2](P1)这是中国管理学界基本认同的一个结论。也就是在短短的30多年的发展过程中,管理学学科本科学生在校人数从2001年的529 353人增加至2014年的1 491 135人,年平均增长率达到13.9%;硕士生、博士生在校人数从2001年的40 201、6 235人增加至2014年的103 366、23 976人,年平均增长率分别为12.08%、21.89%;2014年管理学学科本科生在校人数占全部12个学科本科生人数总和的18.54%,硕士生、博士生在校人数占全部13个学科硕士生、博士生人数总和的14.52%、7.66%;普通高校管理学学科的专任教师从2001年的18 180人增加至2009年的92 816人*数据来自中华人民共和国教育部发展规划司网站,http://www.moe.gov.cn/s78/A03/ghs_left/s182/,由于统计口径的变化,2009年后分学科专任教师数栏目取消,故数据统计下讫至2009年。,年平均增长率高达45.6%[3]。由此可见,中国管理学学科的高速发展既适应了中国改革开放以来经济转型人才市场的巨大需求,也体现了恢复性重建、新建的管理学学科超常态发展的态势。但也可以从统计数据中发现管理学学科快速发展过程中存在的问题,如在可以体现教育质量的指标生师比(学生人数/教师人数)上,2009年管理学学科仅在本科生教育上的生师比就为21.13/1,而全部学科总计的生师比为9.11/1,同为社会科学学科的经济学、法学的生师比仅为9.15/1和8.17/1,这里所隐含的现实与发展中的问题也就不言而喻了。

更为深层次的问题反映在学科发展的方向与路径上,由于中国管理学科恢复与重建基本是从零起步,且一开始就学习、参照了美国商学院培养人才的模式,以致中国的管理学学科从教学内容到教学计划,从知识体系到制度设计都基本全盘模仿了美国,导致该学科的建设、成长与发展体现了与众多学科不一样的内涵与发展轨迹。如美国管理学学科长期争论的管理教育究竟应加强学术纯粹性还是增强实践性,管理的知识体系究竟是“知”,还是“行”等问题就一直影响着我国管理学学科的发展方向和路径的选择。又如,早在管理学学科发展的初期,袁宝华就为管理学学科的发展提出了“以我为主,博釆众长,融合提炼,自成一家”发展方针;在2004年召开的自然科学基金第二届第一次专家咨询委员会议上,基金委管理学部提出,中国的管理科学工作者必须面对中国的管理实践开展理论研究;2006年,管理学部在制订的“十一五”战略目标着重谈到:在未来10~20年中逐步建立管理科学中国学派的学科基础,显著提高管理科学研究为中国管理实践服务的能力和水平;2008年管理学部主任郭重庆院士在“中国管理学界的社会责任与历史使命”的文章中进一步提出,中国管理学发展正处在一个历史的转折阶段,希望中国的管理学者能够在“照着讲”之后,能够“接着讲”:接着中国传统文化讲,接着西方管理学讲,接着中国管理实践讲;2011年在管理学部召开的第67期双清论坛上,提出了“发现规律,解释现象,指导实践”的中国管理学界的历史使命。2011年,在连续担任了两届管理学部主任,并即将卸任的郭重庆却指出:“中国管理科学研究的现状是并不令人满意的:一方面缺乏结合中国情境的新理论的提出;另一方面又缺乏经实证、试验验证的方法、工具的推出。这正如刘源张先生说的:‘……两头皆空,上不着天,下不着地,与顶天立地的愿景相悖。’”[4]如此尖锐的批评,特别是学科发展实际情况与学科发展规划目标相距较大的问题在其他学科中是不多见的。

笔者一直认为,要解决管理学学科发展过程中存在的这样一些问题,或形成较好的共识,除了不要简单地将具有较为特殊社会科学属性的管理学放在自然科学或其他社会科学的坐标系中进行衡量、辨识之外,更为重要的是要十分注意管理学经典理论的学习,并要在管理的实践活动中加强对管理理论特点的认识、了解与把握。

二、管理学经典理论的再回顾

笔者已经在多篇文章强调过对管理学经典理论系统学习的重要性,也多次着重指出,对于年轻的中国管理学界要努力把握好自我对管理学研究场域、属性、路径的清晰了解与系统把握,迈出的第一步就是系统、认真地学习管理学的经典理论,并结合理论产生的历史过程、社会背景深入了解经典理论所确立的基本概念、理论,揭示的真谛、发展的脉络。缺少这一环,可能的结果就是“虽在学科殿堂中,难辩管理真面目”,极易出现研究对象不明,学科界限不清,基本问题难以辨识的混沌之中,也就难免出现管理学界存在的“混乱而有害的丛林战”问题。笔者知道,过多地引用经典理论的原话可能会使读者厌烦,但为了更好地讲清管理的基本概念,厘清主要的脉络,表述笔者的学习心得体会和有效地回答以上问题,还是准备对经典理论中管理概念的定义,管理活动特点,管理理论特征进行介绍。笔者认为,如果真正细心品味这些内容、读读这些管理名著,并积极参与管理实践工作,是解决以上问题的有效途径。

(一)管理的基本概念与内涵

科学管理思想是伴随着泰罗的《科学管理原理》一书的出版而系统展现的。在这本书中泰罗认为:“管理的主要目的应该是使雇主实现最大限度的富裕,也联系着使每个雇员实现最大限度的富裕。”[5](P157)“管理技术的定义是‘确切知道要别人干什么,并注意他们用最好的最经济的方法去干。’没有简单扼要的定义可以充分说明一项技术,而雇主和工人的关系无疑是这项技术的最重要部分。”[5](P33)“在一切企业中,劳资双方必须实现这样的思想态度的改变:双方合作尽到生产最大盈利的责任;必须用科学知识来代替个人的见解或个人的经验知识。否则,就谈不上科学管理。这就是科学管理的两个绝对需要具备的要素。”[5](P240)“资方和工人的紧密、亲切和个人之间的协作,是现代科学或责任管理的精髓。”[5](P164)可以看出,泰罗对科学管理的定义、内涵和特征交代得十分清楚,他知道作为19世纪末期才进入工业社会的美国,需要在工业革命所带来的人类新型组织——工厂中注意通过科学管理调整劳资的关系,培养工业文明的意识,摒弃传统的管理观念和小生产意识,从而将劳资双方的合作和科学知识的运用作为了科学管理原理的必备条件和基本要素;也十分明确地告知管理工作中人与人关系的协调是科学管理中最为重要的部分,乃至精髓。

法约尔是一般管理理论的主要构建者。法约尔认为,企业的活动由技术、商业、财务、安全、会计和管理构成,且“前五组职能都不负责制定企业的总经营计划,不负责建立社会组织,协调和调和各方面的力量和行动。这些活动并不属于技术职能的权限,也不属于商业、财务、安全以及会计职能的权限。它们组成了另一种职能,人们习惯叫它‘管理’,而管理的职权和范围没有很好地确定。”[6](P5)“管理职能只是作为社会组织的手段和工具。其他职能涉及原料和机器,而管理职能只是对人起作用。”[6](P22)“在管理方面,没有什么死板和绝对的东西,这里全部是尺度问题。”“管理就是实行计划、组织、指挥、协调和控制。”[6](P5)从这些经典名句中应该知道,法约尔已经结合企业发展的现实状况将管理职能从企业运行所需要的其他职能中分离出来,为确保分离的成功和有效,法约尔明确了管理活动的特征、管理职能的构成、管理工作的内容以及与其他职能的主要差异。细心地品味《工业管理与一般管理》一书对于了解管理的真谛、基本场域与属性是很有帮助的,但不细读,特别是不深入思考就可能出现误解。如在对法约尔理论的评价中,有人认为,将管理活动与其他活动分开存在“颇为狭隘”[7]的问题,但如果深入思考就应该知道,如果将管理与其他具有组织特征的职能工作混淆,甚至认为管理活动既管人也管物,法约尔就无法构建他的一般性管理理论,只有将具有企业(组织)属性的基本职能与管理职能分开,才能实现合理的抽象,构建组织的一般管理理论。

德鲁克是公认的管理大师。德鲁克认为:“在人类发展的历史长河中,管理出现的速度之快和影响范围之大是其他体制无法比拟的。在不到150年的时间里,管理就已经改变了世界上发达国家的社会与经济的组织形式。它创造了一种全球性的经济模式,并为各个国家平等参与这种经济制定了新规则。”“管理的基本任务仍然没有改变,依旧是:使人们能为了共同的目标、带着共同的价值观,在适当的组织内,通过培训和开发共同开展工作以及对外界变化做出相应的反应。”[8](P3)“管理就是传统意义上的人文艺术——它之所以被称为‘人文’,是因为它涉及知识、自我认识、智慧与领导艺术等基本要素;它之所以被称为‘艺术’,是因为管理是一种实践与应用。”[8](P5-6)“当然,不同的组织有不同的管理方式,毕竟使命决定战略,战略决定组织结构。管理连锁零售店和管理天主教区的方式肯定是不尽相同的,空军基地、医院和软件公司也有不同的管理方式。但是,最大的差异体现在各类组织使用的术语上。然而事实上,这些差异主要应该体现在应用上,而不应该体现在管理原则上。”[8](P64-65)德鲁克由此得出了十分重要的结论:“管理是所有组织机构所特有的和独具特色的器官。”[8](P65)在德鲁克对管理(学、学科)的描述与认识中我们可以再次知道管理是组织运行的特有职能,主要是对组织中的人的作用;管理学学科具有人文和艺术性,是具有一定特殊性的社会学科;虽然组织类型、形态林林总总,但组织管理的原则的确存在,存在着适用于各类组织的普适性理论。

(二)管理理论的特点与内涵

虽然人类的管理活动随着人类的诞生而出现,科学管理经过一个多世纪的发展,已成为一门学科,建立了诸如门类、学科、专业、学位的教育体系,也存在基本满足管理实践工作的理论体系,但其纷繁复杂、漂浮不定、甚至没有确定性结论的问题也一直存在,似乎是管理学学科自身难以逾越的问题,也加深了人们对管理学理论体系科学性的质疑。如《管理百年》的作者克雷纳就曾讲过“管理是一个复杂的、高度人性化的、现在又是全球化的职业。由于这种复杂性的存在,代表同时代管理的人和事就非常多,变化也非常大,出现这样多的历史和理论观点也就不足为奇了。伟大的管理思想家来自众多令人困惑的学科和职业,……。”[9](前言P3)

巴纳德的著作《经理人员的职能》[10]是一本思想十分深邃、充满哲理,在管理理论构建,特别在对管理理论科学性的定位上很有特色和十分重要的书籍。巴纳德在书的序言中讲道:“我长期以来感到,也许存在着组织的普遍特性。这种特性是现在或过去各个时期的擅长组织的人的机敏判断力、评价和概念。这种普遍特性也曾被细心而敏锐的观察者所察觉。”“我认为,有关国家和教会性质的长期思想史妨碍了对组织一般特性的探讨。那种思想的核心是关于权威的起源和性质。”[10](作者序言P2)“在组织问题上造成混乱的原因,除了权威问题以外,我要指出一个半世纪经济思想的发展过程,以及早期经济理论的形成中轻易地夸张了人的行为中的经济的一面。”[10](作者序言P3)“我的意思是,不仅在政治组织、教育组织、宗教组织这样一些非经济组织中还存在(并且极为重要)、而且特别是在企业组织中,除了经济因素以外也存在着动机、兴趣、过程等非经济的因素。”[10](作者序言P4)巴纳德在书的结论部分总结了自己研究的16个要点之后,以“组织理论的根本问题”为题对管理理论当时的状况与发展趋势谈了自己的看法。巴纳德估计,当时美国从事管理工作的人不少于500万,其中有10万人担任主要的经理职位,“有各种文献和规程论述他们工作的各个领域的某些技术方面,但很少有关于他们工作的手段——组织——及相应的技术方面的。更严重的是,没有一个他们用以交换意见的概念框架。”[10](P226)虽然巴纳德认为:“对目前经验和以往历史的考虑都使人不能不怀疑,人际关系上完全缺乏正确的判断力是由于科学的历史发展方面的原因。不存在着组织科学或协作体系科学,而被叫做社会科学的各种科学显然远落后于物理学和数学。造成这种情况的原因之一是,不恰当地强调智力过程和思想过程两者既是人际关系的因素,又是研究的对象。”[10](P227)“我认为,协作的扩展和个人的发展是相互依存的,它们之间的恰当比例或平衡是实现人类幸福的必要条件。由于这对于整个社会和个人来说都是主观的,我认为这种比例无法由科学来确定。这是一个哲学和宗教的问题。”[10](P231)(Because it is subjective with respect both to a society as a whole and to the individual, what this proportion is I believe science cannot say. it is a question for philosophy and religion.[11](P296)) “在协作的人们中,可见的事物是由不可见的事物推动的。形成人们的目的的精神是由‘无’产生的。”[10](P222)(So among those who corporate the things that are seen are moved by the things unseen. Out of the spirit that shapes the ends of men.[11](P284))

西蒙认为管理学界遇到的主要问题是:“目前流行的管理原则有一个致命的缺陷,就如俗话说的‘福祸不单行’一样,管理原则也总是成对出现。无论对哪个原则来说,几乎都能找到另一个看来同样可信、可接受的对立原则。”[12](P26)“那些‘原则’之所以面临困境,症结在于,它们实际上只是描述和诊断管理状况的准则,却被当成了‘管理原则’。”[12](P37)也提出了自己对该问题的解决思路:“目前对管理的描述肤浅、过于简单、缺乏现实性。”[12](P39);“管理理论的首要任务,就是要建立一系列概念,让人们能用这些理论相关术语来描述管理状况。为了能够科学地应用这些概念,它们必须具有可操作性,也就是说,它们的含义必须符合实验观察结果或状况。”[12](P38);“管理理论主要讨论的是,组织应当如何建立和运作才能更有效率地完成任务。”[12](P39);“管理理论必须研究确定组织成员工作时间所用的技能、知识和价值等决定因素,这些就是管理原则必须涉及的理性‘限制’。”[12](P40)巴纳德在为该书第一版撰写的前言中高度认同西蒙的观点:“西蒙教授的抽象论证在我看来之所以是正确的,是因为它们表达了我在多种环境中所得到的经验。……正是这样一些经验支持着我的信念:我们可以从种类繁多的组织中,找到抽象的结构原理;而且,讲述一般组织的原理终将成为可能的现实。”[13](前言P36)

这些振聋发聩的看法和认识,应该对我们有所帮助,至少在读后可以知晓管理理论和知识的基本属性与特点,懂得这些属性在我们的学习层面和实际工作中应该如何展现,这些特点在我们管理理论的学习、研究与实践中又应如何体现。

三、著名管理学家的学习、成长路径分析

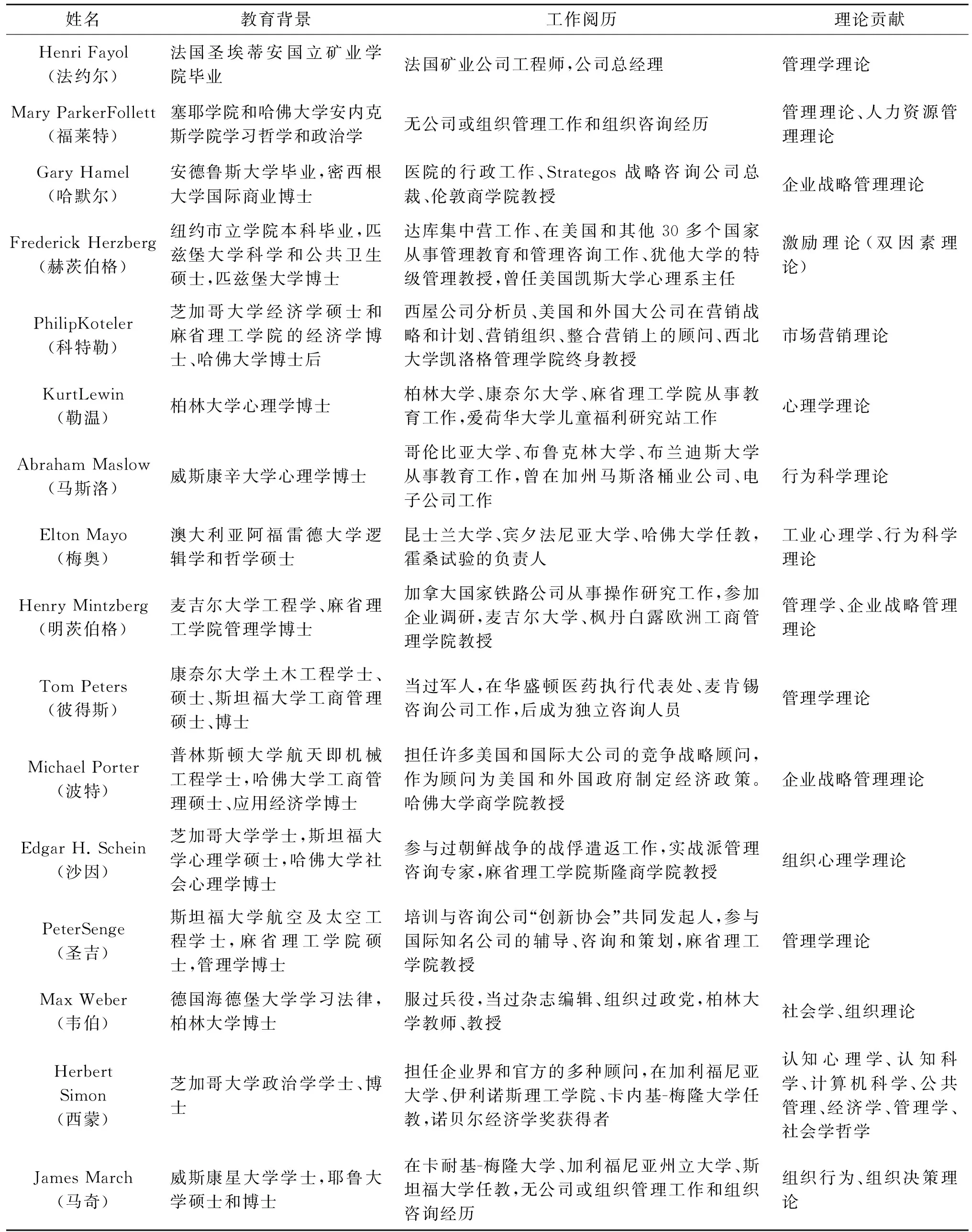

以上所介绍的管理学界的大师既有实践者(如泰罗、法约尔、巴纳德),也有研究者(德鲁克、西蒙),那从事管理理论的研究者究竟应该如何选择自己的学习、科研和发展之路呢?这是一个困扰中国管理学界的现实问题,在制度的约束下,越来越多的学者选择了闭门从事理论研究的道路,但这是一条正确的发展之路吗?为解决这个问题,笔者挑选了22名著名的管理学家们的专业背景和工作经历作为样本进行介绍(见表1),从中我们可以窥见从事管理理论研究优秀学者的成长特点,这应该为我们的学习、科研道路选择有所帮助。

表1 著名管理学家基本情况一览表

续表

资料来源:斯图尔特·克雷纳,陈历明译.大师:世界50位管理思想家[M].沈阳,万卷出版公司,2005.参阅了百度、维基百科和工作单位的网站资料.

管理学理论和职能管理理论优秀研究者的群体很大,这里面包括学者与实践者。为了反映这一群体的真实情况,样本的选择十分重要。笔者最终选择了英国学者斯图尔特·克雷纳1998年所编著的《终极的管理大师》(The Ultimate Business Guru)一书。选择的依据是,克雷纳是英国人,在全世界选择管理大师时应该比管理大师级人物群星璀璨的美国学者更为中立;再就是克雷纳撰写了《管理百年》一书,对管理大师在管理学学科中的历史地位了解更为清晰。笔者在克雷纳所选择的50名管理大师级人物中选出了20名大师。其中,在他划分的四类人物顾问类(如卡内基、德鲁克等10位)选出了十分有名,并在管理理论上有很大贡献的4位(钱皮、戴明、德鲁克、彼得斯),在高层管理者类(如巴纳德、法约尔等10位中)仅选了在管理理论上有重要贡献的2位(巴纳德、法约尔),在学者类(如安索夫、阿吉瑞斯等28名中)根据学科的分布,特别是知名度选择了14位(安索夫、钱德勒、福莱特、哈梅尔、赫茨伯格、科特勒、勒温、马斯洛、梅奥、波特、明茨伯格、沙因、韦伯),放弃了在历史人物(如孙子等2位)中的挑选,还加上了笔者认为应该列入的西蒙和马奇,一共22位。有意放弃高层管理类,而偏重学者类是为了更好结合本文的研究,探寻公认的学者类大师级人物在治学过程有什么基本特点,又有哪些经验值得我们借鉴。结合克雷纳的分析总结如下:

第一,克雷纳发现,他所列举的50位思想家有48位生活在20世纪,这表明管理理念是20世纪的产物,这一发现与科学管理思想诞生于20世纪初的学界共识保持一致。

第二,克雷纳还发现,在诸多管理大家中,美国人占压倒性的优势,欧洲、日本人仅占少数。经理人行业基本是美国模式,美国管理模式主宰了20世纪。这种压倒性的优势决定了具有较高水平的美国管理学界的思想、理论体系、研究方法必然对各国管理学界产生重要影响,中国也不会例外。

第三,这些大师们多数经历了良好的训练,且多为非管理学专业毕业,基本都有在世界著名大学学习的经历,学者群体中的大师们绝大多数都在世界著名大学经历过博士阶段的深造。这说明管理学学科的大师们除了自我的聪明才智和努力外,良好、长时期的学习十分重要。

第四,在笔者所列出的22位大师级人物中,只有福列特和马奇暂时没有发现有参加过咨询、组织管理等实践性工作的经历,其余20位都有组织管理、咨询工作或其他社会工作的阅历。这一点也被克雷纳所发现,他讲道:“管理大师们往往有大致的背景,……他们的成长之路一般是从某家美国商学院起步(首选是哈佛),到把论文发表在某家权威的美国商业杂志,再任职于某家大名鼎鼎的咨询公司。成功之路是一个漫长的过程……。”[14](引论P4-5)这个结论基本体现了管理学学科的大师们都有极为相似的勤奋学习——科学探索——参与实践的学业发展之路。大师们的成功之路、发展路径似乎也在证明管理学学科有其自我的特殊学科特色和学习规律,也对后来者提出了不同于其他社会科学的特殊要求——参与实践,强化自我对组织运行、管理工作中许多深奥、隐形问题的认识和理解,并在其中获取对管理真谛的深入把握和推进自己的研究工作。在管理理论的发展过程中,诸如德鲁克的《公司的概念》、明茨伯格的《管理和你想象的不一样》、波特的《国家竞争优势》等研究成果都有这样明显的特点。

四、结论

通过对我国管理学学科成绩与现实问题,经典著作中管理基本概念与理论,以及对管理学学科大师们成长与发展的学术之路的分析,基本的看法与结论如下:

第一,科学管理思想、理论经过一百多年的发展,适应现阶段各类组织管理的普适性理论架构、基本概念已经形成,在培养大量管理人才、指导各类组织发展的同时,得到了实践的检验,也在实践中不断修正、完善和发展。管理学理论是指导组织建设、发展的理论。

第二,虽然在经典的管理理论中对管理活动和职能活动进行了明确的划分,因此组织的管理理论与职能运行理论应有所差别,但囿于“管理”一词已经广泛地用在了组织的各类活动中,我们可以将管理理论分为管理学理论与职能管理理论。管理学理论是适用于组织管理的理论,“维持组织运营的专门化工作才是管理工作”[10](P169),管理“只是对人起作用”[6](P22),其职能主要由计划、组织、领导和控制构成;而组织的职能管理理论“涉及原料与机器”[6](P22),并因组织类别不同而有存在明显的差异。因而组织管理的普适性理论主要体现在管理学理论中,只有撇开具有组织类型特征的职能管理,聚焦在组织管理的共同特征上,才能建立组织管理的普适性理论。

第三,管理理论存在诸如管理矛盾的原则成对出现,缺乏唯一性结论,得出的相关研究成果很难重复得以验证和使用等与科学性冲突的现象,不能简单地归结为管理学学科发展历史较短,较为年轻和不够成熟。除了很多研究成果将管理“准则”与管理“原则”混淆外,更为科学的结论应该是与组织构成的基本要素——人有关。组织成长、发展所依赖的环境变化十分复杂,大大超越了人类理性思考所能承受的能力;人类思想的复杂性、利己性、机会主义和几乎无止境的欲望使协调组织整体目标与组织成员个人目标的管理工作十分困难。相应的结论是不彻底了解与把握人类思维的方式、奥秘,将很难真正地了解与把握我们人类自己,更难理解组织运行中许多迄今只能感觉、认识,却很难彻底知晓、界定成功或失败的根本原因,管理理论与实践会在涉及人的问题上长期保持其神秘的面纱和难见的唯一结论。这既决定了我们需要对管理理论科学性的特性与层面进行探索,也决定了对管理活动的许多认知偏重在实践中发掘和深究。

第四,参考以上结论,特别是本文介绍的部分管理大师们成长道路的分析,可以知道:管理学学科的学者有仅从事理论研究,不或少与实践结合的路径选择,但这条路毕竟过于狭窄和崎岖,苛于超人的聪明和才智。作为仅有30多年学科发展经历中国的管理学界,只在学校完成专业学习,没有系统、深入参与社会实践,特别是管理实践的青年学者在夯实自己对管理经典理论学习的同时,应该理性地参与管理的实践活动,这不仅是中国社会发展的需要,而且是成为一个真正合格的管理学学科研究者和教育者的必经之路。

[1]武亚军.基于理论发展的管理学研究范式选择与中国管理学者定位[J].管理学报,2015,12(5):625-637.

[2]赵纯均,吴贵生.中国高校哲学社会科学发展报告(1978-2008):管理学[M].桂林:广西师范大学出版社,2008.

[3]中华人民共和国教育部发展规划司.教育发展统计公报[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/s78/A03/ghs_left/s182/.

[4]郭重庆.中国管理学者该登场了[J].管理学报,2011,8(12):1733-1747.

[5]F·W·泰罗.科学管理原理[M].胡隆昶,等,译.北京:中国社会科学出版社,1984.

[6]H·法约尔.工业管理与一般管理[M].周安华,等,译. 北京:中国社会科学出版社,1982.

[7]罗文豪.共议管理学(一)——对《再问管理学》的回应[J].管理学报,2013,10(6):810-815.

[8]P·F·德鲁克.德鲁克管理思想精要[M].李维安,等,译.北京:机械工业出版社,2008.

[9]S·克雷纳.管理百年[M].邱琼,等,译.海口:海南出版社,2003.

[10]C·I·巴纳德.经理人员的职能[M].孙耀君,等,译.北京:中国社会科学出版社,1997.

[11]Barnard, I.C. The Functions of the Executive[M].Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, U.S. 1968.

[12]H·A·西蒙.管理行为(第四版)[M].詹正茂,译.北京:机械工业出版社,2004.

[13]H·A·西蒙.管理行为(第三版)[M].杨砾,等,译.北京:北京经济学院出版社,1988.

[14]S·克雷纳.大师:世界50位管理思想家[M].陈历明,译.沈阳:万卷出版公司,2005.

The Development Path Selection of Management Discipline

TAN Liwen

(SchoolofEconomicsandManagement,WuhanUniversity,Wuhan430072,China)

This article further explores the development path selection of Chinese management science by analyzing the achievements and problems in Chinese management science, introducing the basic concepts of management theory and research characteristics of the management classics, and discussing the path of the management gurus growing. On the basis of the analysis, the conclusions are proposed that it is a very important choice and task for Chinese management scholars to study the classic theories of management deeply, to discriminate the characteristics of management actives and theories carefully and to participate in management practice actively.

management discipline; development; practice; path selection

2016-06-16

国家社会科学基金重大招标项目“改革开放以来中国管理学发展研究”(10&ZD136)。

谭力文(1948-),男,四川成都人,博士,教授,博士生导师,国家社会科学基金重大招标项目“改革开放以来中国管理学发展研究”首席专家,研究方向:管理学理论、企业战略管理理论。

C93

A

1009-9735(2016)04-0072-07