我国生物遗传资源立法模式路径选择

2016-11-10王镥权赵富伟

王镥权 赵富伟

(1.武汉大学,湖北 武汉 430072;2.环境保护部南京环境科学研究所,江苏 南京 210042)

我国生物遗传资源立法模式路径选择

王镥权1赵富伟2

(1.武汉大学,湖北武汉430072;2.环境保护部南京环境科学研究所,江苏南京210042)

生物遗传资源及相关传统知识的保护、获取与惠益分享是我国环保领域弱项,当前国内立法既无法满足国际公约履约要求,又无法满足国内日益增长的生物遗传资源获取与惠益分享实践要求。通过分析我国生物遗传资源立法现状,剖析当前立法问题,结合国外生物遗传资源立法模式,提出我国生物遗传资源立法进路:修订既有法律、加快专门立法进度、制定综合性立法。

生物遗传资源;生物多样性;获取与惠益分享;相关传统知识

一、引言

生物遗传资源是指具有实际或潜在价值的动植物和微生物种与种以下分类单位,具有生物遗传资源功能的材料、衍生物及相关信息资料。传统知识是指对生物多样性保护及持续利用具有直接或间接促进作用的知识、创新与实践。1992年,联合国《生物多样性公约》(下称《公约》)将“公平公正分享因利用遗传资源而产生的惠益”作为《公约》三大目标之一。2010年10月,《公约》缔约方大会第十次会议通过《关于获取遗传资源及公正公平分享其利用所产生惠益的名古屋议定书》(下称《议定书》),并于2014年10月12日生效[1]。我国作为《公约》缔约国及生物多样性最丰富国家之一,生物遗传资源及传统知识相关法律法规亟待完善。

越来越多国家将生物遗传资源及传统知识保护与利用作为重要议题,总结各国法律制度,立法模式主要为五类:框架性环境法律、既有法律或经修订的既有法律、自然保护或生物多样性综合性法律、生物遗传资源专门法律、地区或超国家法律[2]。秦天宝较详细梳理世界各国主要立法,并提出完善我国遗传资源获取与惠益分享法制建议,认为中国应沿用公法管制框架,建议制定遗传资源获取与惠益分享专门立法[3]。薛达元建议加快我国生物遗传资源专门立法进度,并论证我国加入《议定书》的必然性和可行性[4]。牛建勇探讨建立生物多样性专门立法必要性和可行性[5]。Hubertus Schacht研究欧盟遗传资源法律问题,探讨《议定书》基本工具和机制,并提出生物多样性大国制定专门立法必要性[6]。但这些研究成果未全面梳理我国现有生物遗传资源立法,未论及修订既有立法重要性和可行性,亦未推进生物遗传资源专门立法工作落实。因此,从梳理现有立法着手,提出更可行的立法进路尤为必要。

二、我国生物遗传资源立法现状分析

目前,在生物遗传资源(下文未专门说明相关传统知识部分,生物遗传资源均包含相关传统知识)领域,我国已制定一些关于生物遗传资源保护与利用法律法规,条文散布于各生物资源单项立法,不利于搜集整理与适用。

(一)我国现有立法梳理

截至2015年底,除《宪法》①我国《宪法》中虽未出现“生物遗传资源”字样,但第9条关于“自然资源”和第26条关于“私有财产权”的规定可视为与生物遗传资源密切相关。外,我国现有生物遗传资源相关法律22部、行政法规20部、部门规章45部、其他规范性文件46个、司法解释3个。同时还有24个省、直辖市、自治区的43部地方性法规,64个地方性其他规范性文件。本文重点梳理与分析生物遗传资源相关法律、行政法规与部门规章。

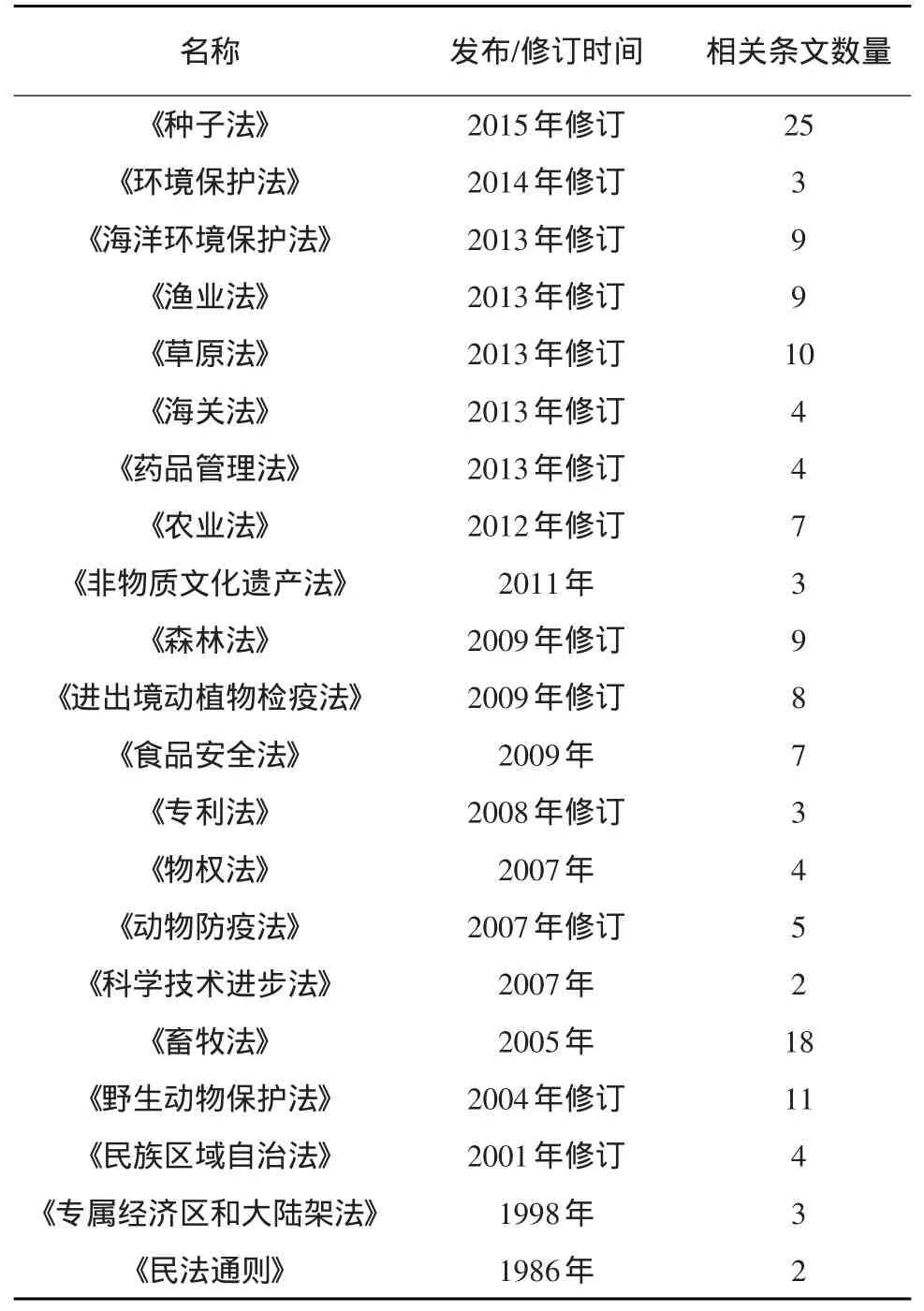

1.法律。我国现有21部生物遗传资源相关法律(见表1)中,《环境保护法》(2014年修订,下称《环保法》)作为环境领域基础性法律[7],多条文与生物遗传资源相关。如第30条规定:“开发利用自然资源,应当合理开发,保护生物多样性,保障生态安全,依法制定有关生态保护和恢复治理方案并予以实施。引进外来物种以及研究、开发和利用生物技术,应当采取措施,防止对生物多样性的破坏。”其他生物遗传资源相关法律主要是自然资源领域单项立法,包括《种子法》《草原法》《渔业法》《农业法》《森林法》《畜牧法》《野生动物保护法》等。这些法律分别规定森林、草原、渔业、野生动物、农业种植等资源的保护与利用及相关主体权利与义务,均可适用于一定范围内生物遗传资源。其他领域法律亦与生物遗传资源相关,如《海关法》《进出境动植物检疫法》等规定生物遗传资源进出境程序与检疫手续。另外,尚未发布的《中医药法(草案)》(2015年)大量内容涉及药用植物遗传资源与中医药传统知识保护管理。

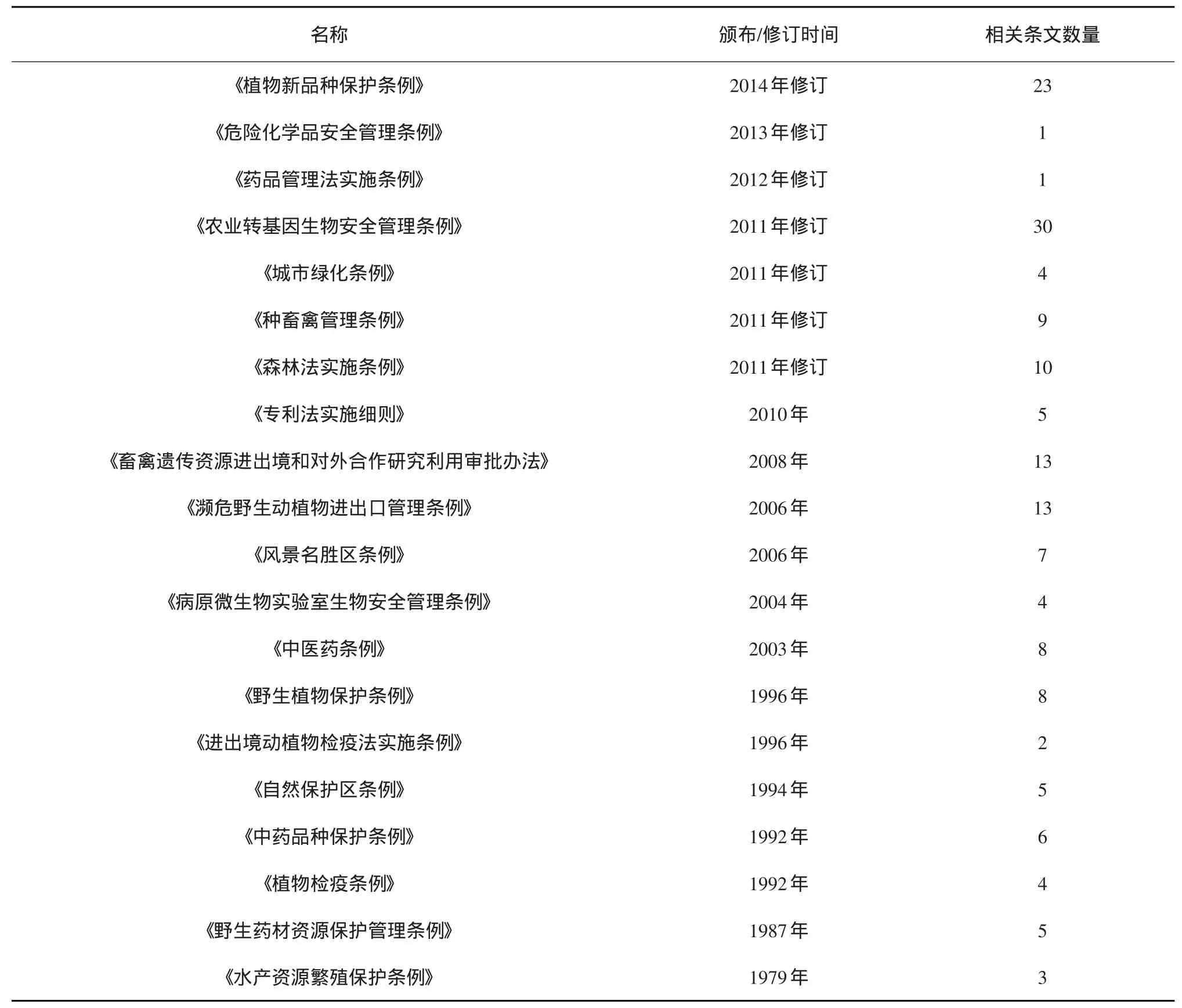

2.行政法规。除法律外,国务院还颁布20部涉及生物遗传资源的行政法规,主要包括《畜禽遗传资源进出境和对外合作研究利用审批办法》《风景名胜区条例》《濒危野生动植物进出口管理条例》《植物新品种保护条例》《农业转基因生物安全管理条例》《森林法实施条例》等(见表2)。这些行政法规大多针对某一特定类型生物遗传资源。

3.部门规章。为配合法律与行政法规实施,国务院部委根据管理权限,发布45部涉及生物遗传资源的部门规章。按照农作物、畜牧、林木、水生生物、微生物等类别梳理,农作物类15部、畜牧类6部、林木类6部、水生生物类7部、微生物类5部,其他6部主要涉及专利审查、生物遗传资源进出境等问题。按照颁布部门梳理,农业部发布27部、国家林业局发布6部、国家质量监督检验检疫总局发布5部(其中一部与环境保护部联合发布)、环境保护部发布2部(其中一部与国家质量监督检验检疫总局发联合发布),住房和城乡建设部、科学技术部、文化部、国家知识产权局、国家食品药品监督管理局、海关总署各1部。可见,农业部部门规章制定量占优势,林业部、国家质量监督检验检疫总局也制定一定数量规章,而负责“统一协调和监管”生物遗传资源工作的环境保护部,却只发布2部。

表1 21部生物遗传资源相关法律

(二)现有立法问题分析

1.分割管理导致分类立法,新近立法进展缓慢。我国现有生物遗传资源立法依照资源种类分类,主要涉及农作物、水生生物、畜禽、林木、微生物、中药和传统知识等,涉及农作物的法律法规数量最多。主要原因之一是我国作为传统农业大国十分重视农业资源,加之实行“条块分割”式生物遗传资源管理体制,强化农业生物遗传资源管理部门行政立法力度。我国现行管理体制形成具有深刻历史背景:一方面,因生物资源保护管理工作专业性,在行政体制创制之初以资源类型划分,形成当前农、林、医药、海洋等分立的管理模式,便于依照不同专业管理;另一方面,因我国在管理体制创制之初经济相对落后,仅视生物资源为“资源”而开发利用,忽视了不同生物资源整合形成的生态价值,分割管理更便于当时的开发利用。

表2 20部生物遗传资源相关行政法规

随着时间推移,我国分割管理和分类立法形式不仅造成不同种类遗传资源立法数量差距,还影响新近生物遗传资源专门立法推进速度。如就颁布部门规章数量而言,农业部颁布与生物遗传资源相关的部门规章占总数六成之多。在实践中确有许多种类生物遗传资源属于农业类,由农业部门颁布规章合理合法;但环保部门作为“统一协调和监管”部门至今仅颁布两部部门规章,影响统一协调监管工作开展。就新近立法推进速度而言,生物遗传资源专门立法计划已列入国家立法计划多年,但进展十分缓慢。一方面由于专门立法工作专业引起的前期调研和论证耗时耗力;另一方面,或许由于生物遗传资源领域分割管理和分类立法现状在一定程度上阻碍新近生物遗传资源专门立法工作统一协调推进速度。破解之道可从修订现有立法或由全国人大(或人大常委会)制定更高层次综合性立法着手。

2.重要资源存在立法漏洞,管理归属尚存争议。因对生物资源“资源开发利用”属性过度重视,忽略当前开发利用价值较小的生物资源及生物资源综合生态价值。在此基础上,“条块分割”式管理体制强化立法行为部门化。简言之,这不仅导致不同生物遗传资源管理部门之间利益分割,还造成一些“冷门”或暂无开发利用价值的生物遗传资源的立法漏洞。如过去因科技水平有限,微生物资源无较大保护利用价值,但如今,微生物遗传资源成为各国争相开发利用的对象。我国现行立法主要适用于植物和动物遗传资源,并无微生物资源规定,使其处于无法可依状态[3]。人为区分不同类别表面上有利于工作开展,但实际上造成一些分类不明的生物遗传资源(不仅包括微生物遗传资源,还包括一些水陆两栖动物遗传资源)的管理漏洞。

我国当前微生物资源专门立法仅对病原微生物和进出口环保用微生物两个小类开展一定程度的管理②当前涉及微生物遗传资源的专门立法包括:《病原微生物实验室生物安全管理条例》《高致病性动物病原微生物实验室生物安全管理审批办法》《病原微生物实验室生物安全环境管理办法》《动物病原微生物菌(毒)种保藏管理办法》《进出口环保用微生物菌剂环境安全管理办法》《高等级病原微生物实验室建设审查办法》。。然而,微生物按照功能和作用不同可分为病原微生物、药用微生物、农业微生物、环保用微生物和其他微生物等。我国目前针对农业微生物、环保用微生物等其他类型微生物资源的保护和管理处于空白状态。我国在农作物种植、农副产品发酵加工领域具有丰富的使用微生物经验和传统知识,立法空白使这些生物遗传资源的保护管理无法可依。因“条块分割”管理体制,微生物遗传资源面临管理归属争议,如病原微生物、农业微生物和环保用微生物均面临由农业部、环保部抑或科技部管理的尴尬境地。不仅如此,一些两栖动物如蛙类也面临管理归属争议,“在河里时归水利局管,到岸上即属林业局管”[8],不利于我国生物遗传资源的综合管理和利用。

3.重要核心制度缺失,与国际立法衔接困难。我国当前生物遗传资源立法主要包括六类:所有权制度、采集制度、合作与交易制度、信息管理和保存备份制度、外国人准入制度、信息披露制度[9]。根据《公约》和《议定书》规定,生物遗传资源立法应包括保护、管理、获取和惠益分享等多方面制度安排。参考国外相对成熟的制度设计,一般而言,生物遗传资源立法应着重构建以下六方面核心制度:权属制度、规划和保护制度、获取管理制度、惠益分享制度、进出境管理制度、监督处罚制度[10]。可见,我国当前立法“重采集保护,轻惠益分享”,缺乏获取管理和惠益分享制度。我国现有立法较详细规定了采集重要生物资源的条件,但批准采集“生物资源”并非批准获取“生物遗传资源”。根据当前立法精神,采集目的是定位于生物资源传统利用,而《公约》和《议定书》中获取目的是包括采用现代生物技术方法开发、利用和创新“遗传资源”,也包括获得衍生物和相关知识产权申请[11],远超我国现有立法规范范围。

我国目前仅有《畜禽遗传资源进出境和对外合作研究利用审批办法》(下称《审批办法》)规定“外国主体参与或向境外输出畜禽遗传资源应当制定国家共享惠益方案”内容,其他法律法规均未涉及。而《审批办法》仅表述为“国家共享惠益方案合理”等原则性和宣示性规定,造成执行和操作不便。可见,我国当前立法并未对“获取和惠益分享”作出全面制度安排,这既无法满足生物遗传资源管理工作实际需求,也不能较好衔接相关国际立法。根据《公约》官网显示我国已于2016年6月8日批准《议定书》,并将于2016年9月6日正式成为缔约方。《议定书》第15条对缔约方提出“应采取适当、有效和适度的立法、行政或政策措施”义务,而我国现有立法和政策无法满足“获取和惠益分享”履约要求。可以预见,在国内立法不完善情况下,盲目开展跨国生物遗传资源获取和惠益分享活动,将加剧我国遗传资源流失。因此,加快完善相关法律法规,尤其是制定覆盖全部生物遗传资源的惠益分享专项制度迫在眉睫。

三、生物遗传资源立法模式域外经验

根据《公约》秘书处资料显示,60个缔约国拥有相应法律管理生物遗传资源。各国立法形式多样,大致可分为五类:框架性环境法律、既有法律或经修订的既有法律、自然保护或生物多样性综合性法律、生物遗传资源专门法律、地区或超国家法律。因最后一种立法形式以超国家区域组织或国家集团(如欧洲联盟、东南亚联盟、非洲联盟)的存在为前提,对我国借鉴意义不大,不再详述。

(一)框架性环境法律

此类型立法一般具有授权条款,指定政府机构就生物遗传资源获取与惠益分享问题制定指南和条例。采用此形式立法者主要包括:韩国《国家环境保护法》(1991)、冈比亚《国家环境管理法》(1995)、马拉维《环境管理法》(1996)、喀麦隆《环境管理法》(1996)、肯尼亚《环境管理与协调法》(1999)等,这些框架性环境法律对相应主管部门作出授权规定,要求其在适当情况下制定遗传资源获取与惠益分享条例。

统计发现,主要是非洲国家采用此种立法形式,除马拉维外,其他国家均未规定生物遗传资源获取惠益分享,因此在性质上无法称为完整的生物遗传资源立法,借鉴价值较小。但此形式立法亦有优势。因能力或认识等原因而无法就生物遗传资源获取与惠益分享制度制定专门规定时,框架性环境立法授权规定为后续制定相关条例奠定法律基础。以授权立法为基础,可在管理生物遗传资源获取与惠益分享方面建立相对全面、完整及合理的法律框架,乌干达和圭亚那(二者曾采用框架性立法,后对生物遗传资源开展专门立法)立法实践可为借鉴。

(二)既有法律或经修订的既有法律

由于生物遗传资源理化性质与其他类型自然资源,如农作物、森林、野生动物、土地、海洋等关系密切,因此,很多国家通过扩大解释或修订现行立法,如森林法、野生生物法、土地法等,调整生物遗传资源获取与惠益分享制度。如埃及《环境保护法》《知识产权法》、马来西亚沙捞越邦《森林条例》及修正案、澳大利亚西澳大利亚州《自然保护和土地管理法》及修正案、墨西哥《生态平衡与环境保护基本法》及修正案、尼日利亚《国家公园署法》(修订前为《国家公园法》)等[12]。同时,受到黄石国家公园与迪沃萨公司温泉菌生物开发影响,美国修订《内务部国家公园署关于公园、森林和公共财产的条例》第36节第2.5款规定。

很多国家对生物遗传资源获取与惠益分享问题认识起源于《公约》谈判与生效,但此前,包括中国在内的一些国家已经有大量国内法与生物遗传资源紧密相关。因此,一些国家选择利用现行法律框架调整,具体方式包括扩大解释将生物遗传资源纳入现行法调整范围,或修订现行立法,增加获取与惠益分享制度规定。一方面,维护现行立法稳定性,在不影响现行立法基本框架情况下实现生物遗传资源管理;另一方面,避免就生物遗传资源相关问题制定专门、综合性立法的较高成本。但此“修法”形式在适用范围上会受到较大限制。

(三)自然保护或生物多样性综合性法律

此类立法主要是在自然或生物多样性保护类综合性立法中,规定生物遗传资源相关问题的专门章节或条款。此立法形式与上述第一种形式相似,即生物遗传资源相关规定被置于母法中。但框架性环境法只规定授权条款,而此立法形式在综合立法中对生物遗传资源问题作出详细规定。采用此立法形式者包括:哥斯达黎加《生物多样性法》(1998)、保加利亚《生物多样性法》(2002)、瓦努阿图《环境管理与自然保护法》(2002)、南非《国家环境管理:生物多样性法》(2004)、西班牙《自然遗产和生物多样性法》(2007)、挪威《挪威自然多样性法》(2009)等。另外,印度和秘鲁在制定专门的生物遗传资源法律前,也采用此立法形式。

采取此立法形式的国家大多生物资源较丰富,除保护和管理生物遗传资源,在生物多样性保护与持续利用方面也面临一些问题。因此,选择制定生物多样性综合法履行《公约》义务,更接近《公约》精神与立法目的。此立法模式能够在生物多样性保护整体框架内处理生物遗传资源保护和管理,有利于国家主管部门统筹兼顾,合理考虑获取与惠益分享问题。实际上,我国作为生物多样性特别丰富的国家之一,应借鉴此种立法模式,制定综合性生物多样性法律。

(四)生物遗传资源专门法律

此类型立法是指针对生物遗传资源,尤其是获取与惠益分享制度专门制定的单行立法。采用此立法形式者包括:菲律宾《为科学、商业和其他目的开发生物与遗传资源、其副产品和衍生物确立指南、建立管理框架的第247号行政令》(1995)、玻利维亚《〈关于遗传资源获取共同制度的第391号〉实施条例》(1997)、秘鲁《遗传资源获取管理条例》(1999)、哥斯达黎加《生物多样性遗传和生化成分与资源获取通则》(2003)[12]、印度《生物多样性条例》(2004)和《生物资源和相关知识获取与惠益分享规则指南》(2014)、欧盟《遗传资源获取与惠益分享条例》(2014)等。其中,菲律宾行政令是世界首部集中规范生物遗传资源获取和惠益分享的特别法律。

采用专门立法可在短时间内建立生物遗传资源获取与惠益分享制度框架。从适用范围而言,此专门立法适用于本国所有生物遗传资源,而非特定遗传资源。采用此立法方式的国家,如菲律宾、玻利维亚、秘鲁、哥斯达黎加、印度等均为生物多样性大国,均强调对生物遗传资源保护、严格获取以及惠益分享。另外印度和欧盟在《议定书》生效之际为履行《议定书》国际法义务专门制定指南和条例。我国加入《议定书》后,也需履行制定明确可行的获取与惠益分享制度国际法义务。

四、我国生物遗传资源立法模式选择三重进路

世界范围内生物遗传资源立法形式大致为五种,表面上看,除区域性超国家立法,其他四种方式均可为我国借鉴。但因我国环境领域基础法——《环境保护法》于2014年开展较大幅度修订,短期内再次修订可能性较小,换言之,我国生物遗传资源立法暂不具备采用第一种立法形式(由框架性的环境法律制定授权条款)的可行性。结合我国现有立法中亟待解决的两大问题——微生物遗传资源立法存在漏洞、生物遗传资源惠益分享制度缺失,另外三种立法形式具有较大可行性。可根据现状,同时推进三项工作:第一,修订既有法律;第二,加快专门立法进度;第三,研究制定综合性生物多样性法。三重进路的可行性和可能性不同。

(一)及时修订既有法律

采用“既有法律或经修订的既有法律”立法形式既可以维护现行立法稳定性,又可避免生物遗传资源制定专门或综合性立法较高成本。我国通过修订既有法律推进生物遗传资源立法可行性和可能性较高。

一方面,我国现有大量关于生物资源专项立法。根据这些法律法规制定或修订时间发现,在1993年《公约》生效后制定或修订的法律法规基本均涉及生物遗传资源保护和管理问题。近年来我国生物资源类立法或修法工作均特别注意生物遗传资源获取与惠益分享制度设计问题,如2015年修订的《种子法》、2015年制定的《中医药法(草案)》③今年由国家林业局负责的《野生植物保护条例》修订工作中特别考虑了植物遗传资源“获取与惠益分享”制度设计问题。;即使仍有一些法律法规忽略了“惠益分享”问题,但针对“生物遗传资源的获取”已有较明确规定。因此,今后生物资源专项立法制定和修改能够特别注意生物遗传资源“惠益分享”的制度安排,则采用修订既有法律的方式可行性高。

另一方面,我国当前生物遗传资源分类管理行政体制短期内不可能有较大改变,分割立法现状仍将持续。我国现有“条块管理式”行政管理体制具有深刻历史背景,也是世界各国趋势。由于全球环境保护运动兴起,我国自1973年设立国务院环境保护领导小组办公室以来,环境保护主管部门地位升高,现环境保护部已与农业部、文化部等国务院部委并列,再次“升格”可能性较小,也为生物遗传资源综合管理工作开展带来一定困难。如果针对生物遗传资源制定专门或综合性法律,环境保护部门与农业、林业等生物遗传资源传统主管部门势必会有大量的权责需要划分和协商,同时考虑现有管理制度惯性,专门立法成本较高。因此,应尽快修订相关法律法规,在现有框架下明确生物遗传资源管理部门职责划分,完善生物遗传资源获取和惠益分享制度[13]。

(二)加快专门立法进度

采用专门立法优势在于可在短时间内建立一套全面的生物遗传资源获取与惠益分享制度框架,并适用于所有种类生物遗传资源,弥补我国当前微生物遗传资源立法空白。实际上,我国当前制定生物遗传资源获取与惠益分享专门法,特别是针对生物遗传资源“惠益分享制度”制定专门条例或办法具有较大可行性。

一方面,针对生物遗传资源获取与惠益分享专门立法研究成果已较成熟。许多学者提出专门立法建议,并论证专门立法可行性。国内首先对生物遗传资源获取与惠益分享问题全面深入研究的是秦天宝教授,在2006年专著中明确呼吁应当尽快着手研究并建立生物遗传资源获取与惠益分享制度,结束相关领域无法可依现状。《议定书》通过后,国内各界对生物遗传资源专门立法的呼声越来越高。生物学家薛达元教授认为,我国需要组织生物多样性专家和法律专家,加强《名古屋议定书》研究,尽快起草国家层次的“遗传资源及相关传统知识获取与惠益分享管理条例”[14]。

另一方面,党中央、国务院高度重视生物遗传资源保护和管理工作。2014年12月8日,中国生物多样性保护国家委员会审议通过关于我国加入《议定书》的建议和《加强生物遗传资源管理国家工作方案(2014—2020年)》,要求相关部门尽快起草《生物遗传资源获取管理条例》,确保加入《议定书》后,履约工作于法有据。《国务院2016年立法工作计划》中要求把“生物遗传资源获取管理条例”作为预备项目,并指定由环境保护部起草,推进相关立法工作[15]。中央决策层面较重视生物遗传资源专门立法工作,但立法推进相对缓慢。同时,我国当前生物遗传资源领域最缺乏“惠益分享”制度,国家计划制定“获取管理条例”,名称上未明确“惠益分享”,因此建议相关部门予以调整。

(三)研究制定综合性立法

采取综合立法形式优势在于,能够在生物多样性保护整体框架内处理生物遗传资源保护和管理,有利于国家统筹兼顾、合理考虑获取与惠益分享问题,保护国家生态安全。我国作为《公约》缔约国及生物多样性丰富国家之一,应采用此种模式,但短时间内推出综合性法律可能性较小。

根据前述分析,采用此种综合立法模式的国家大多是生物多样性和生物资源较丰富国家,除保护和管理生物遗传资源,在生物多样性的其他领域也面临诸多问题。并且,选择制定生物多样性综合法,更接近《公约》强调的精神与立法目的。当前,我国已有部分研究成果提出并论证制定生物多样性法可行性:生物多样性保护综合性立法应是我国生物多样性保护基本法,因此在法律位阶上,应是由全国人民代表大会或者其常务委员会制定的法律[16]。从生物多样性和生物遗传资源管理体制而言,我国环境保护部门是生物多样性和生物遗传资源的综合协调监管部门。环境保护部下设生态司,生态司下设生物多样性处,未来制定综合性生物多样性法,则相关监管工作会取得进步。因此,在未来一段时间内应做好制定“生物多样性法”准备。

但生物多样性法作为新兴法学分支,体系构成尚有争议。从保护对象及保护含义角度而言,生物多样性保护可分为四个独立但又紧密相关的领域:遗传资源获取与惠益分享、生物安全、生物多样性保育及外来物种入侵防治[16]。然而,目前我国立法仅在“生物多样性保育”领域相对完善(如《野生动物保护法》《森林法》《自然保护区条例》等),在生物安全领域仅有《农业转基因生物安全管理条例》等行政法规,而在遗传资源获取与惠益分享和外来物种入侵防治领域尚未形成制度体系。从立法技术层面而言,我国尚不具备制定综合性生物多样性法能力。同时,还要考虑人大立法潜在成本,包括制定新法面临的政治阻力、复杂的协商过程、新法调研起草的人力财力等。2016年初,在《野生动物保护法》修订过程中,以中国生物多样性保护与绿色发展基金会为代表的部分社会组织和学者建议将《野生动物保护法》修订更名为《生物多样性保护法》[17],然而此建议未被采纳。

五、结语

生物遗传资源是国家战略资源,是经济社会可持续发展基石,也是国家生态安全和生态文明重要保障。总体而言,我国生物多样性立法尤其是生物遗传资源专门立法较落后。本文提出完善我国生物遗传资源立法相关制度建议,其中,修订既有立法是当前可行方案。然而涉及生物遗传资源的专项立法数量繁多,且微生物领域存在立法漏洞,与其花费大量精力补缺漏洞,不如尽快推进生物遗传资源惠益分享领域专门立法。但诸多原因导致专门立法推进工作进展缓慢。同时,考虑生物遗传资源作为生物多样性的一部分,为保护国家长远利益,应研究并制定综合性生物多样性法。因此,“修老法、立新法”,共同推进立法工作是最可行方案。介于篇幅限制,大量农业领域生物遗传资源专项立法修订有待深入研究。

[1]The United Nations.The Nagoya Protocol on Access and Benefitsharing[EB/OL].[2016-03-27].https://www.cbd.int/abs/.

[2]张小勇.印度遗传资源立法及其启示[J].法商研究,2007(1).

[3]秦天宝.遗传资源获取与惠益分享的法律问题研究[M].武汉:武汉大学出版社,2006.

[4]薛达元.实现《生物多样性公约》惠益共享目标的坚实一步:中国加入《名古屋议定书》的必然性分析[J].生物多样性,2013(6).

[5]牛建勇.我国生物多样性保护法律制度的完善[D].兰州:兰州大学,2015.

[6]Hubertus Schacht.The Recent EC Draft Concerning the Nagoya Protocol:Challenges for the Industry with a Special Regard to the Pharmaceutical Sector[J].Biotechnology Law Report,2014(3).

[7]吕忠梅.《环境保护法》的前世今生[J].政法论丛,2014(5).

[8]丁菲菲.挂职博士眼中的基层公务员生态[N].中国青年报, 2016-04-13(09).

[9]王敬敬.生物遗传资源获取与惠益分享的立法问题研究[D].北京:北京林业大学,2014.

[10]薛达元,秦天宝,蔡蕾.遗传资源相关传统知识获取与惠益分享制度研究[M].北京:中国环境科学出版社,2012.

[11]Thomas Greiber.遗传资源获取与惠益分享的《名古屋议定书》诠释[M].薛达元,林燕梅,译.北京:中国环境出版社,2013.

[12]秦天宝.国际与外国遗传资源法选编[M].北京:法律出版社, 2005.

[13]秦天宝,王镥权,赵富伟.欧盟《遗传资源获取与惠益分享条例》述评——兼谈对我国的启示[J].环境保护,2015(23).

[14]薛达元.《名古屋议定书》的主要内容及其潜在影响[J].生物多样性,2011(1).

[15]国务院办公厅.国务院办公厅关于印发国务院2016年立法工作计划的通知(国办发[2016]16号)[EB/OL].[2016-04-20].http: //www.gov.cn/zhengce/content/2016-04/13/content_5063670.htm.

[16]秦天宝.生物多样性国际法原理[M].北京:中国政法大学出版社,2014.

[17]中国生物多样性保护与绿色发展基金会.建议《野生动物保护法》修订更名为《生物多样性保护法》[EB/OL].[2016-05-18]. http://blog.sina.com.cn/s/blog_13d8eec900102w1vx.html.

D912.6

A

1672-3805(2016)04-0048-08

2016-06-24

国家社会科学基金重大项目“基于风险的环境治理多元共治体系研究”(15ZDC031);环境保护部“生物多样性保护专项”

王镥权(1988-),男,武汉大学环境法研究所博士研究生,研究方向为环境法基本理论、环境行政法。