生态文明与城镇化协调度测度研究——以重庆市为例

2016-11-10陈远方向鹏成

陈远方 向鹏成

(重庆大学,重庆 400045)

生态文明与城镇化协调度测度研究——以重庆市为例

陈远方向鹏成

(重庆大学,重庆400045)

随着城镇化进程不断加快,生态文明已经成为我国在城镇化进程中关注的热点话题。为保证社会经济健康发展,探讨二者的关系日显重要。文章运用协同理论构建了城镇化与生态文明协调度测度模型,运用该模型对重庆市生态文明与城镇化协调状态测度分析。结果表明重庆市在2003—2014年间,生态文明与城镇化协调关系经历了协调度一般和较好两个阶段。

城镇化;生态文明;协调度;重庆市

引言

近年来,我国城镇化率每年以1%~2%的速度增长,促进了社会经济发展。与此同时,也产生生态环境恶化、自然资源浪费严重等问题,对社会经济发展产生一定程度的负面影响,也为可持续发展带来极大挑战。自“十八大”以来,我国高度重视生态文明和城镇化建设,并强调要把生态文明建设融入到城镇化进程中。十八届三中全会再次强调生态文明和城镇化建设,需要一体化建设。十八届五中全会更加突出要统筹发展生态文明和城镇化。为此,解决生态文明与城镇化协调发展问题已经刻不容缓。由此可见,准确测度生态文明与城镇化协调程度,将为城市或者地区判断生态文明与城镇化是否协调提供基础,对促进生态文明与城镇化协调发展具有重要意义。

生态文明与城镇化协调发展是指在推进城镇化的同时推进生态文明建设,使城镇化的速度、规模、强度与生态环境承载力的演替进程相适应[1],确保城镇化发展始终处于生态环境的阀值范围之内[2-3]。关于生态文明与城镇化的关系研究主要可以分为四个方面:一是分析生态文明与城镇化协调发展的矛盾,提出生态文明与城镇化协调发展的对策建议[4-5];二是在分析生态文明和城镇化内涵的基础上,讨论生态文明与城镇化协调关系,并提出对策建议[6-8];三是讨论生态文明与城镇化融合性问题,并提出促进融合的对策建议[9-12];四是对生态文明与城镇化融合模式的讨论,并提出合适的融合模式,促进生态文明与城镇化融合[13-15]。国内外有关生态文明与城镇化协调发展的研究为判断一个城市或地区生态文明与城镇化的协调度提供了参考。但是,目前相关的研究多集中在生态文明与城镇化关系及对策建议上,更多采用的是定性分析,并没有考虑生态文明与城镇化协调状态测度和评价。只有准确测度生态文明与城镇化的协调程度,才能更好地采取措施促进生态文明与城镇化协调发展。文章首先采用文献分析法筛选评价生态文明水平指数的指标,继而采用专家打分法确定指标权重,测度生态文明水平指数。然后基于协同理论,构建测度生态文明与城镇化协调度的评价模型和评价标准。最后以重庆市为例,分析判断其2003—2014年生态文明与城镇化的协调度状态。

一、生态文明水平指数测度

(一)生态文明水平指数评价指标体系构建

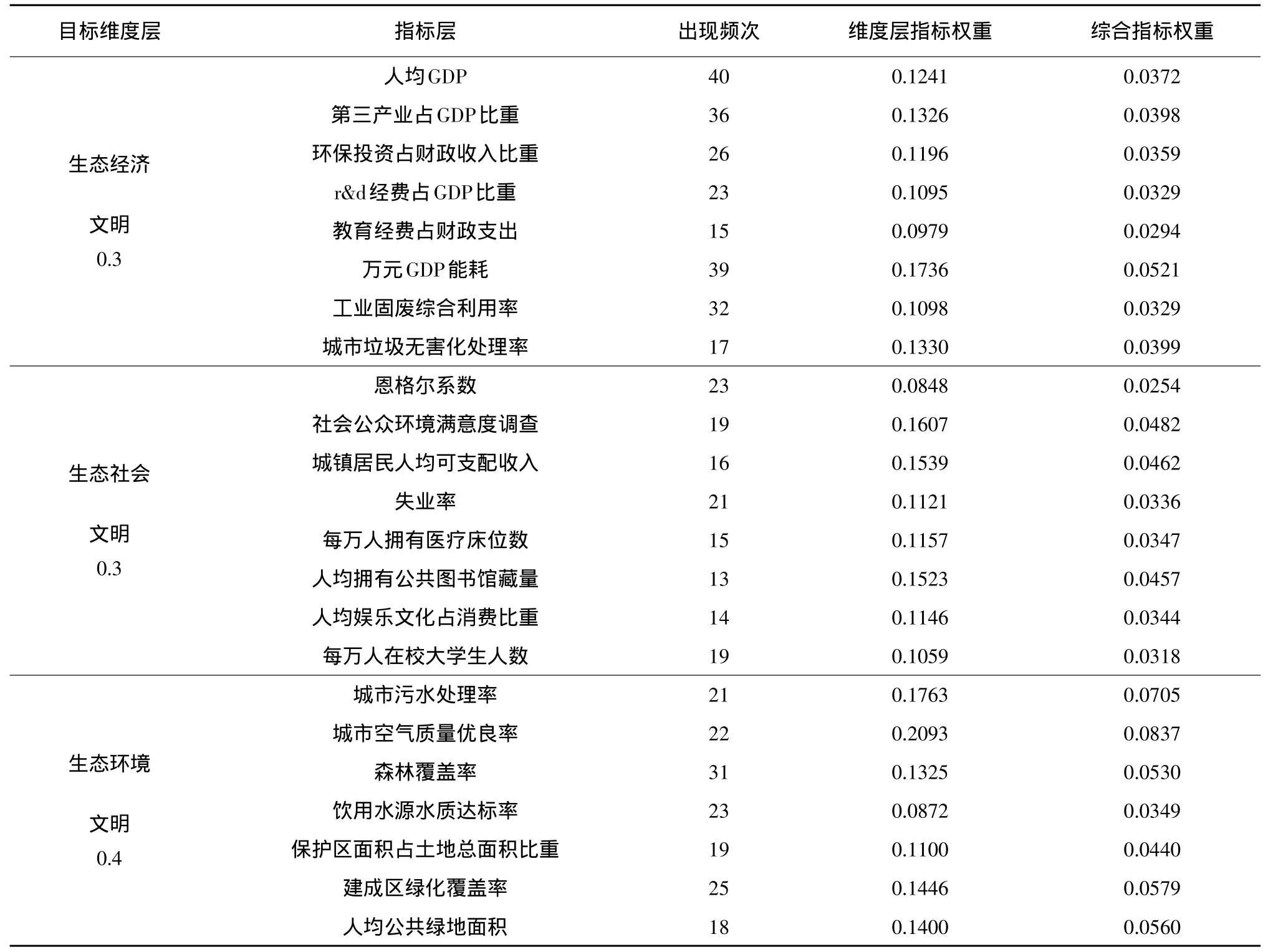

1.生态文明水平指数评价指标筛选。为构建科学合理的生态文明水平指数评价指标体系,文章评价指标主要通过文献分析的方法确定,即统计指标出现的次数。首先在中国知网、万方等数据库网站搜索生态文明、水平、评价、测度等关键词并查找引文,收集有关生态文明水平测度或评价的文献46篇。对46篇文献中评价生态文明水平的所有指标逐个列出统计,并在此基础上,筛选出现次数不小于12次的指标。最后对初次筛选的指标作相关性分析,比较分析相关程度大的指标并保存一个比较有代表性的指标,例如:在校大学生人数和每万人在校大学生人数,选取每万人在校大学生人数,万元GDP耗能和单位GDP耗能等。然后根据维度分类,将确定的指标按照生态经济、生态社会和生态环境三个维度分类,最终确定评价生态文明水平指数指标体系,如表1所示。

表1 生态文明水平指数评价指标统计结果及其权重

2.生态文明水平指数评价指标权重确定。生态文明水平指数评价指标权重是水平指数评价的前提,同时也是指标体系的关键组成部分。不同指标权重会导致不同综合评价结果,会对准确性带来负面影响。考虑生态文明水平指数测度的系统性、广泛适用性和操作简单性,文章采用问卷调查的形式,利用专家打分确定各评价指标权重①。即将评价生态文明水平指数指标按照重要程度分为五个等级,分别为不重要、比较不重要、一般、比较重要、重要,并依次对其赋值为1~5。然后对生态文明水平指数评价指标的重要性打分。将每位专家同一维度下的评价指标重要性评分值汇总,采用归一化处理得到每个专家的评价指标权重。再对每个专家的评价指标权重进行算术平均并汇总得到每个指标的权重值。最后,咨询评分专家意见检验指标权重平均值的合理性,并结合指标出现的相对频度,修正不合理的指标权重,以修正后的指标权重值作为最终权重值,如表1所示。

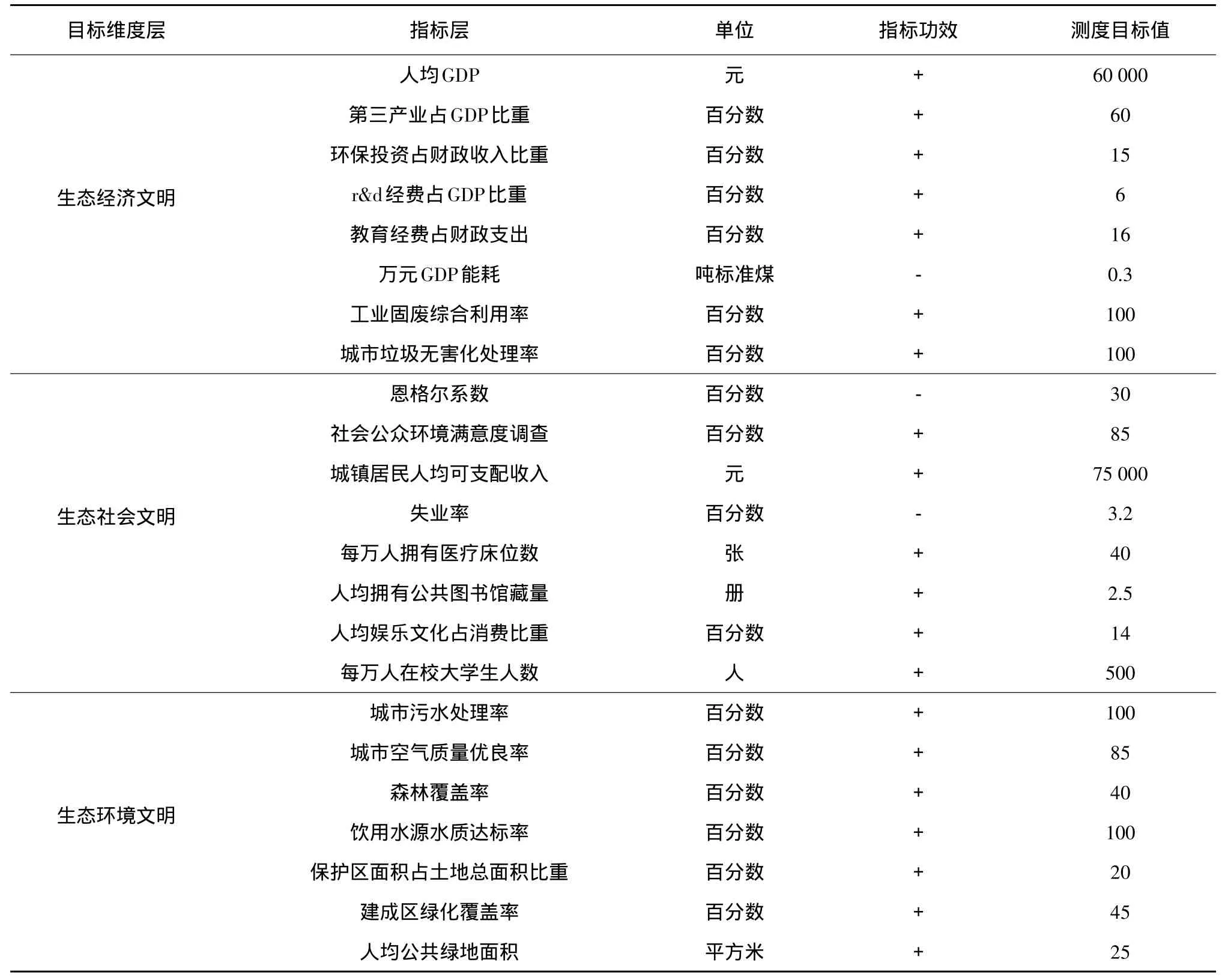

(二)生态文明水平指数评价

1.数据标准化。文章选取9篇采用标准化方法测度生态文明水平指数的文献,初步目标值范围为文献中出现次数较多的标准值,然后在参考《国家生态文明建设试点示范区指标》、中国生态省建设目标及国际水平的基础上对初步确定的目标值修正,得到最终目标值,如表2所示。

表2 生态文明评价指标标准值

在评价指标体系中,由于不同指标受到单位的限制,缺乏可比性。因此需要将数据标准化处理,将其转化为无量纲数据。文章采用归一化处理进行数据标准化[16],具体计算公式如下:

其中,Pij表示第i年第j个指标的标准值,Xij表示第i年第j个指标的原始值,Xj表示第j个指标的目标值。其中在指标体系中,负向作用的指标有:万元GDP耗能、恩格尔系数和失业率。

2.生态文明水平指数测度。采用何种评价模型评价生态文明水平指数,直接关系到生态文明水平测度结果的客观性。参考前面所构建的生态文明水平评价指标体系、指标权重以及评价目标值,借鉴关海玲副教授研究生态文明水平采用的方法[17],具体计算公式如下:

式中,Di为第i年综合生态文明水平指数,Wij为第i年第j个指标的权重值,Pij表示第i年第j个指标的标准值。

二、生态文明与城镇化协调度测度

(一)构建生态文明与城镇化协调度模型

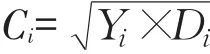

协同理论认为,千差万别的系统,尽管其属性不同,但在整个环境中,各个系统间存在相互影响而又相互合作的关系[18]。对于生态文明与城镇化而言,可以把生态文明看作一个系统,城镇化建设看作另外一个系统,而这两个系统共同处在社会经济发展的大环境中,生态文明与城镇化两个系统存在相互促进、相互影响的关系。为更好地评价这两个系统之间的协调关系,文章在协同理论的基础上,结合国内外对协同理论研究,借鉴赵定涛、王宏起等人在科技创新和产业创新研究中采用的复合系统协同性模型[19-20],并对复合系统协同性模型修正,用以研究生态文明与城镇化协调度,其具体计算公式如下:

式中,Ci表示第i年生态文明与城镇化的协调度,表示第i年城镇化水平指数,城镇化水平指数采用城镇化率作为评价标准,表示第i年生态文明水平指数。

(二)生态文明与城镇化协调度分类及判断标准

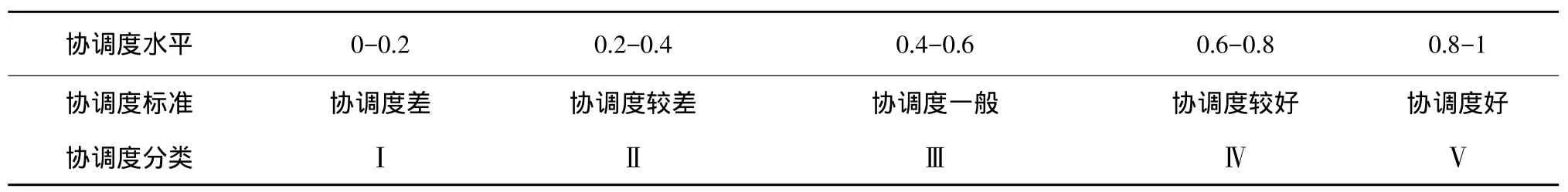

采用修正之后的协调度模型,其协调度C的取值范围在0到1之间,国内学者在系统之间协调度研究的过程中,主要分类方式及判断标准有三种形式:第一,三段式分类和判断标准:不协调、基本协调、协调[21-22];第二,四段式分类和判断标准:协调度差、协调度一般、协调度合格、协调度优良[23];第三,五段式分类和判断标准:极不协调、不协调度、基本协调、比较协调、高度协调[24]。结合文章特点并借鉴国内外学者的研究成果,文章采用五段式分类和判断标准,具体如表3所示。

表3 生态文明与城镇化协调度分类及判断标准

三、实证分析——以重庆市为例

(一)重庆市生态文明水平指数测度

1.数据来源。文章的研究数据主要来自于2003—2014年的《重庆市统计年鉴》《重庆市国民经济和社会发展统计公报》《重庆市环境状况公报》以及相关政府部门的统计公报。对于不能直接从年鉴中获得的数据,例如环保投资占财政收入的比重、教育经费占财政支出的比重等指标值,通过相关数据简单计算获得。对于某些数据在统计年鉴中存在统计口径不一致的情况,例如:财政收入与财政支出,2014年的财政收入与支出则采用一般预算口径,与以往的年份有所不同,则采取合理换算成统一口径数据。

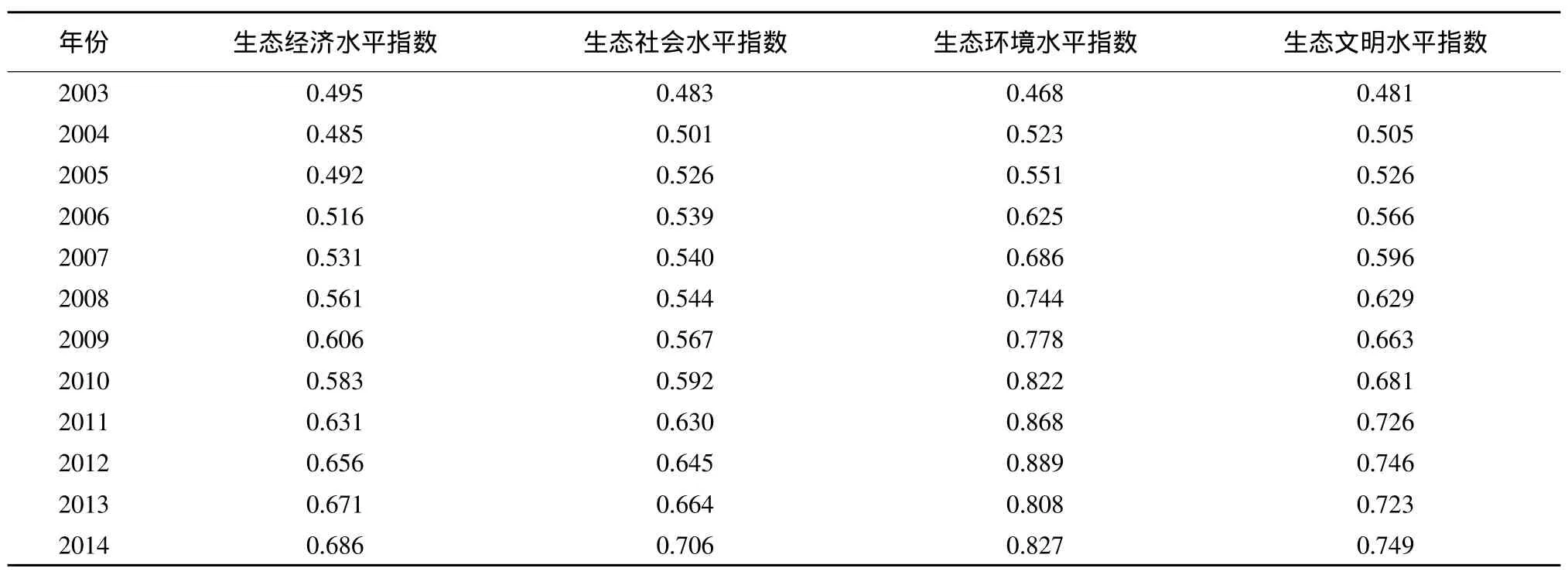

2.重庆市生态文明水平指数评价。利用生态文明水平指数测算模型,测算重庆市2003—2014年生态文明水平指数,并计算生态文明三个目标维度下的水平指数,具体测算结果见表4。

(二)重庆市生态文明与城镇化协调度测度

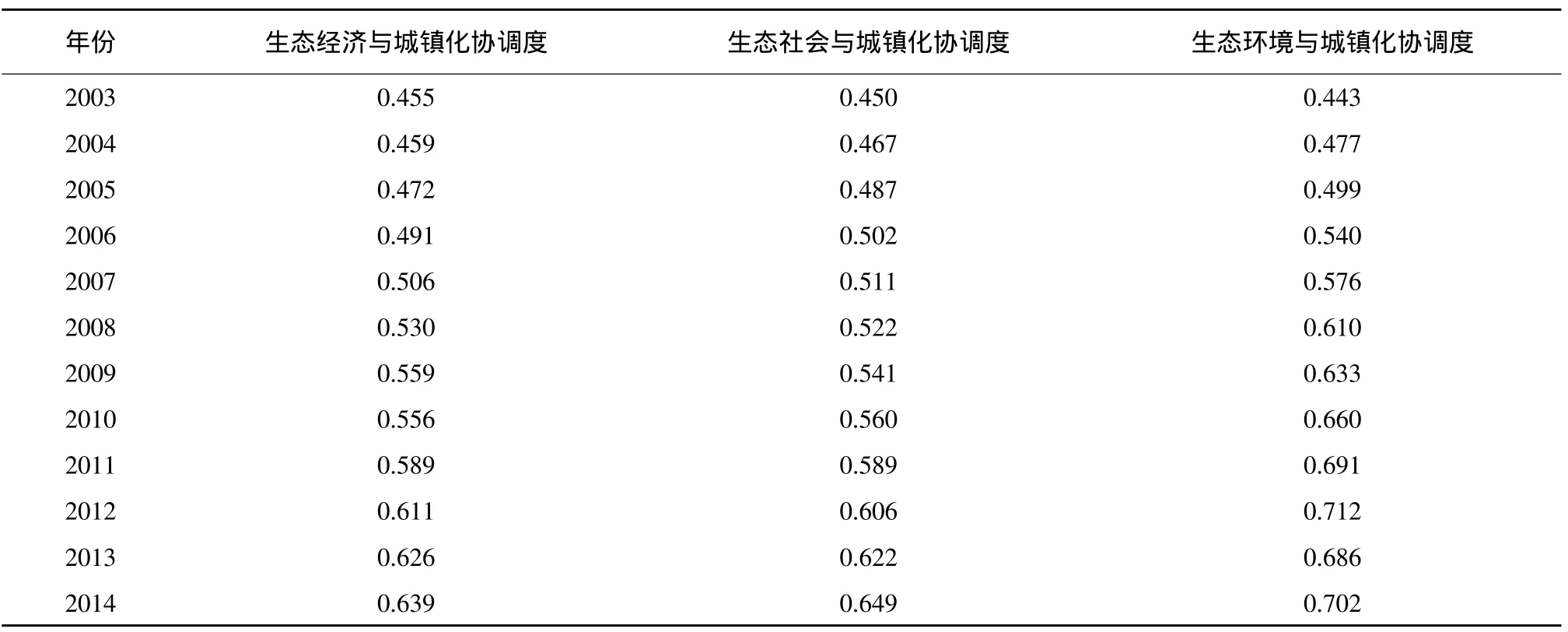

采用生态文明与城镇化协调度测度模型并结合分类及判别标准,测度重庆市2003—2014年生态文明与城镇化的协调度,其中城镇化水平指数,采用城镇化率作为数据基础,具体结果见表5。

从上表可以判断出,自2002年十六大提出走“生态良好、生态富裕”的文明发展道路以来,重庆市2003—2014年12年间,生态文明与城镇化的协调度水平可以分为两类:第三类即生态文明与城镇化协调度一般(2003—2009)、第四类即生态文明与城镇化协调度较好(2010—2014)。

表4 重庆市生态文明及其目标维度水平指数

表5 重庆市生态文明与城镇化协调度测算结果

为深入分析重庆市生态文明与城镇化协调度水平,文章分析生态文明三个目标维度即生态经济、生态社会和生态环境,与城镇化之间的协调关系,具体分析结果如表6所示。

表6 城镇化与生态文明各维度协调性分析

从上表可以判断出,生态文明三大目标维度与城镇化协调度水平存在不平衡发展现象。从总体来看,每个目标维度与城镇化协调度发展都经协调度一般和协调度较好阶段。但每个目标维度从协调度一般过渡到较好的时间不一致,生态环境与城镇化协调度水平在2008年过渡到较好阶段,而其他两个目标维度则在2012年进入较好阶段。每个目标维度与城镇化协调度的增长情况也不尽相同,生态经济与城镇化协调度、生态社会与城镇化协调度发展较为相似,而生态环境与城镇化协调度发展较快,仅在2003年低于其他两个目标维度。为系统分析生态文明与城镇化协调度水平发展问题,综合表5和表6绘制协调度发展曲线图,如图1所示。

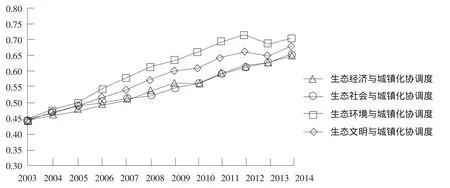

图1 生态文明与城镇化协调度发展曲线

从图1可以判断出,无论是生态文明与城镇化协调度还是生态文明三个目标维度与城镇化协调度,均呈现增长趋势。但在增长过程中,生态环境与城镇化协调度水平自2004年开始就一直处于领先地位,而其他两个目标维度与城镇化协调度则处于落后。

(三)结果分析

根据重庆市生态文明与城镇化协调度测度结果、类型划分和阶段划分,综合分析重庆市12年间生态文明与城镇化协调度水平经历的两个阶段。

第一阶段即生态文明与城镇化协调度一般阶段,该阶段从2003年一直持续到2009年。在该阶段重庆市生态文明与城镇化协调度评分在0.449~ 0.585之间,且每年都保持约0.02的增长速度。在这一阶段,从生态文明的三个目标维度与城镇化协调性可以看出,各目标维度的协调程度均在增加。在2003年重庆市生态环境与城镇化协调度为0.443,低于生态文明与城镇化协调度0.449,生态经济和生态社会与城镇化协调度均高于生态文明与城镇化协调度。由此可以判断出,重庆市2003年生态文明与城镇化协调度低主要受生态环境与城镇化协调度的影响。分析其原因,主要是受到城市污水处理率低和城市空气质量优良率低的影响。2004年,生态环境与城镇化的协调度提升较快,并超过生态经济和生态社会的协调性,这主要由于重庆市在2004年的“民心工程”七项工程中有两项关于污水处理工程和一项空气质量提升工程,加大了污水处理与空气质量维护力度和投入。自2004年之后,影响生态文明与城镇化协调度的主要原因来自生态经济与城镇化协调度及生态社会与城镇化协调度。这两个目标维度协调度自2004年就一直低于生态文明与城镇化协调度,直接影响生态文明与城镇化协调度。究其原因,主要由于生态经济与城镇化协调度、生态社会与城镇化协调度发展较慢。生态经济方面,主要受教育经费占财政支出比重指标波动的影响,2004—2009年间,其指标值均低于2003年的11%,直接影响生态经济整体水平,导致生态经济与城镇化协调度增长较慢,且低于生态文明与城镇化协调度。对于生态社会方面,主要受人均娱乐文化占消费支出比重降低影响,导致生态社会与城镇化协调度的增长速度下降。

第二阶段始于2010年,生态文明与城镇化协调度由协调度一般转变为较好。这个阶段生态文明与城镇化协调度评分为0.606~0.670。生态文明与城镇化协调度的转变主要归功于生态社会与城镇化协调度、生态环境与城镇化协调度的提升,在2009—2010年间,生态社会与城镇化协调度水平提升0.021,生态环境与城镇化协调度水平提升0.033。而生态经济与城镇化协调度下降0.003,主要是由于生态经济的整体水平指数下降,且受教育经费占财政支出比重和环保投资占财政收入比重两个指标影响。从2010年到2012年间,生态文明与城镇化的协调度水平一直处于上升期,但是到2013年生态文明与城镇化的协调度水平由0.660下滑至0.643,从图1中可以看出,其主要受生态环境与城镇化协调度下滑影响。在2013年生态环境与城镇化协调度水平由2012年的0.712下滑至2013年的0.686,该协调水平指数下滑原因是在生态环境维度中,空气质量优良率、建成区绿化面积、人均公共绿地面积、保护区面积占土地总面积比重和饮用水源水质达标率5个指值于2013年均下滑。影响最大的指标是空气质量优良率,该指标值不仅从2012年的92.9%下降至2013年的56.4%,而且该项指标所占权重较大。严重影响生态环境水平指数,也影响到生态环境与城镇化协调度水平。生态环境水平指数下降直接导致2013年生态文明与城镇化协调度水平下降。

进行两个阶段生态文明与城镇化协调度分析发现,对生态文明与城镇化协调度影响最大的是生态环境与城镇化协调度水平指数。生态经济与城镇化协调度水平、生态社会与城镇化协调度水平一直处于生态文明与城镇化协调度水平下方,导致整体协调度水平不高。

四、结语

通过重庆市的实证分析得到以下结论:重庆市经历了2003—2009年生态文明与城镇化协调度一般和2010—2014年生态文明与城镇化协调度较好两个阶段。在两个阶段中,生态环境与城镇化协调度波动直接影响生态文明与城镇化协调度的波动,生态经济、生态社会与城镇化的协调度水平一直处于上升趋势,但一直处于生态文明与城镇化协调度的下方,这是导致生态文明与城镇化协调度不高的主要原因。

基于以上结论,为了保障重庆市在城镇化建设过程中健康发展,提出以下建议:(1)转变经济增长方式,大力发展生态经济,加大环保投资比例和教育投资比例,降低单位GDP能耗,提高工业固废综合利用率;(2)加快建设生态型社会,提高社会公众对环境的满意程度,刺激文化娱乐消费,提高环保意识;(3)继续维护并提高生态环境水平,加强城市空气质量监督和保护,提高空气质量优良率,采用先进科技和环保技术,提高污水处理水平和效率,防止工业污水随意排放而降低饮用水源水质的达标率。

[1]郝作奇.生态文明建设背景下的中国城镇化路径研究[J].经济研究导刊,2014(26).

[2]Losev K S.Ecological Limits of the Growth of Civilization[C] Frank—furt,Germany:2nd Symposium on the Future of Life and the Future of our Civilization,2005-05.

[3]Magdoff Fred.Harmony and Ecological Civilization Beyond the Capitalist Alienation of Nature[J].Monthly Review,2012(2).

[4]孙涛,王曦.海南城镇化与生态文明协调发展对策研究[J].科技创新导报,2015(5).

[5]赵海燕,孙翰维.黑龙江省城镇化建设与生态环境协调发展研究[J].商业经济,2014(11).

[6]包双叶.论新型城镇化与生态文明建设的协同发展[J].求实, 2014(8).

[7]徐素云,马友华,张贵友,等.生态文明建设与新型城镇化关系研究[J].环境与发展,2015(4).

[8]李志忠.主体功能区视角下滁州市城镇化与生态文明协调发展研究[J].经济与社会发展,2012(8).

[9]谢丽威.我国当前阶段城镇化与生态文明融合发展问题探析[J].四川行政学院学报,2014(2).

[10]田文富.新型城镇化与生态文明建设的互动机理及保障机制研究[J].中州学刊,2015(3).

[11]沈和,金世斌,陈幼迪.新型城镇化与生态文明融合发展的生动探索——江苏省苏州市吴江区的创新实践与启示[J].中国发展观察,2015(4).

[12]王占益.推动新型城镇化与生态文明建设融合发展[J].辽宁行政学院学报,2014(11).

[13]吴开松.生态文明与民族地区特色城镇化协同发展研究[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2014(5).

[14]郝华勇.生态文明融入城镇化全过程模式建构[J].科技进步与对策,2014(12).

[15]Fang Chuanglin,Wang Jing.A Theoretical Analysis of Interactive Coercing Effects Between Urbanization and Eco-environment[J].Chinese Geographical Science,2013(2).

[16]蒋小平.河南省生态文明评价指标体系的构建研究[J].河南农业大学学报,2008(1).

[17]关海玲.基于熵值法的城市生态文明发展水平评价的实证研究[J].工业技术经济,2015(1).

[18]张仙,刘云华,王艳伟,等.基于协同理论的经管类本科人才培养的探索[J].中国管理信息化,2015(3).

[19]王宏起,徐玉莲.科技创新与科技金融协同度模型及其应用研究[J].中国软科学,2012(6).

[20]汪良兵,洪进,赵定涛,等.中国高技术产业创新系统协同度[J].系统工程,2014(3).

[21]范进,赵定涛.土地城镇化与人口城镇化协调性测定及其影响因素[J].经济学家,2012(5).

[22]陈凤桂,张虹鸥,吴旗韬,等.我国人口城镇化与土地城镇化协调发展研究[J].人文地理,2010(5).

[23]刘衍君,张保华,曹建荣,等.省域生态文明评价体系的构建——以山东省为例[J].安徽农业科学,2010(7).

[24]张茜,王益澄,马仁锋.基于熵权法与协调度模型的宁波市生态文明评价[J].宁波大学学报(理工版),2014(3).

F299

A

1672-3805(2016)04-0013-07

2016-04-08

陈远方(1992-),男,重庆大学建设管理与房地产学院硕士研究生,研究方向为城市经济、土地利用。

①共邀请9位专家,分别为重庆市环境保护局指导区县生态文明建设、生态环保创建、环保督查与考核工作人员3位;重庆市统计局建立健全经济发展状况监测与评价制度及指标体系工作人员3位;重庆大学建设管理与房地产学院城市经济、可持续建设、城市发展研究方向教授3位。