基础教育改革深化背景下高师世界地理教学优化路径

2016-11-09蔺雪芹申玉铭张笑语王妤

蔺雪芹 申玉铭 张笑语 王妤

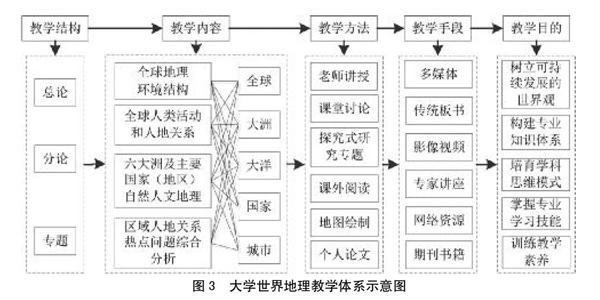

摘 要:我国基础教育改革和素质教育的全面推进和不断深化,对高等师范院校世界地理教学和新型教师人才的培养提出了新的要求和挑战。本文在分析初中、高中和大学世界地理教学内容、教学目标及相互关系的基础上,以树立地理基本价值观念,培养区域认知,地理实践能力以及综合思维能力为导向,从教学内容、教学方法、教学手段等方面,深入分析了高师世界地理教学的优化路径,包括注重全球意识和人地协调观的培养,增强教学内容的时效性和开放性,加强地理综合思维能力和实践能力培养,重视学生教师素养养成等。

关键词:基础教育;世界地理;高等师范院校;教学优化

中图分类号:K918 文献标识码:A

世界地理是我国高等师范院校地理科学(师范)专业一门重要的专业基础课程,是在学习部门地理及相关概述性课程的基础上开设的[1],主要以人地关系为主线,以全球化为背景,基于可持续发展理论,讲授以各大洲大洋为主的世界地理知识和阐述世界地理问题。世界地理是地理学中自然与人文、部门与区域、理论与应用相互交叉的课程,是大学地理科学(师范)专业最能集中体现地理学综合性、区域性、应用性的课程之一,在地理学课程体系中具有承上启下及进行区域综合研究的重要意义,也是适应21世纪全球经济体系,为公民素质教育提供必备知识的专业课程之一[2]。

2010年国务院颁布了国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010年~2020年),纲要指出“坚持以人为本,全面实施素质教育是教育改革发展的战略主题”。国家教育事业“十一五”规划中提出,要继续深化教育教学改革,全面实施素质教育,将素质教育贯穿于各级各类教育。全面推进基础教育课程改革,建立对基础教育的质量评价和指导体系。国家教育事业发展“十二五”规划中也指出,要“更新教育观念,树立科学的质量观,坚持德育为先,能力为重,全面实施素质教育,深化基础教育课程改革,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人”,同时还提出“树立系统培养观念,推进各级教育有效衔接,教学、科研、实践紧密结合,学校、家庭、社会密切配合”。在基础教育改革不断深化的背景下,当前我国基础教育正在向纵深发展,新的课程理念、新的教材、新的课程评价观,对现有中学教学和教学队伍提出了新的要求。高等师范院校作为培养中学教师的摇篮,是中学教师获取专业知识、教育理念、教育技能的主要源地,高等师范院校能否培养出具有扎实的专业知识和新的教育理念的新型教师,一定程度上决定着基础教育改革的成败。高师世界地理是与初中和高中地理教学能够直接进行内容对接的课程之一,地理科学(师范)专业世界地理课程相关知识的学习、技能的掌握和能力的培养,直接影响未来基础教育地理教师的专业素养,关乎基础教育初高中阶段地理教学的质量和水平。因此,有必要对不同阶段世界地理教学内容和教学重点进行梳理,比较不同阶段世界地理教学的不同,分析其相互联系,并基于基础教育改革深化以及素质教育提升理念的要求,提出未来高校世界地理教学优化提升的路径。研究对于提高高校世界地理教学水平,提升未来基础教育教师综合素养,推动我国教学改革深化和素质教育全面有效实施具有重要的意义。

1 不同阶段世界地理教学内容及目标

1.1 初中世界地理教学内容及目标

自2001年本世纪第一次中学地理新课标改革以来,在提倡和实施素质教育的过程中,初中地理内容进行了多次调整。目前,初中地理教材主要采用两个版本,分别是人教版和中图版。两个版本教材虽内容上略有差异,但知识体系大致相同。以中图版为例,对初中世界地理的教学内容进行总结[3、4]。初中地理包括地球与地图、世界地理、中国地理和乡土地理四部分。其中世界地理主要分为七个部分:第一部分为世界的海洋和陆地,介绍全球海陆分布状况与海陆变迁。第二部分为世界气候,介绍全球气温与降水分布变化、主要气候类型等。第三部分为世界的居民,普及人口和人种、语言和宗教以及聚落等相关知识。第四部分为地域发展差异,认识发展中国家和发达国家差异,国际经济合作等。第五部分为认识大洲,主要为亚洲的自然、人文环境以及地域差异。第六部分为认识地区,包括东南亚、中东、欧洲西部等。第七章为认识国家,包括日本、美国、澳大利亚、巴西等。总体来看,初中地理按照总论-分论的结构,第一部分至第四部分,学习全球自然地理环境知识,第五章至第七章按照大洲、地区和国家,从不同空间尺度选择重点区域,学习其自然和人文地理环境知识。初中阶段地理教学主要以区域地理为主,因此世界地理在地理教学中占有较为重要的地位,紧紧围绕学习“对生活有用的地理”和“对终身发展有用的地理”,让学生从地理学的视角来认识和感受世界,了解世界地理概貌、了解区域基本地理要素特征、了解世界地域差异、了解人类面临的重大人口、资源、环境等问题,掌握区域地理基本技能(图1)。

1.2 高中世界地理教学内容及目标

高中地理教材通行的主要版本也为人教版和中图版。以中图版为例,教材分为必修和选修两部分,必修部分包括必修1、必修2和必修3。必修1为自然地理,必修2为人文地理,必修3为区域可持续发展。由于高中文理分科的特殊性,高二分科之后,理科生只学习 “必修1”和“必修2”。文科生除学习全部必修3册之外,还要学习选修部分。在这些教材中,不论必修还是选修,都没有系统地对世界地理内容进行介绍,相关内容只体现在“必修3”中第一章—区域地理环境和人类活动,以及第二章—区域可持续发展中[5](图2)。而区域地理包括世界地理和中国地理的内容是文科生高考的重点内容,为了弥补教材内容不足,北京市一些学校又引入山东省地图出版社出版的“全国高考大纲新编教程区域地理”一书作为辅助教材。在这本教材中,对全球地理环境、大洋大洲、地理分区以及主要国家自然和人文地理知识进行了全面详细的梳理[6]。这样两套教材相结合,全球性和区域性知识相结合,通过高中世界地理知识的学习,使学生在初中知识基础上建立较为完善的世界地理知识体系,并在学习过程中理解人类活动与地理环境的关系,了解全球范围区域可持续发展的重大问题,培养运用地理图表和地理数据的技能,以及进行地理调查的能力,树立全球意识和可持续发展观念。

1.3 大学世界地理教学内容及目标

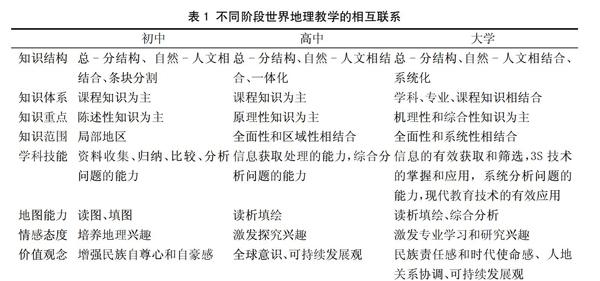

1998年根据国家教委合并精简的有关精神,原有的世界自然地理和世界经济地理合并为新的世界地理,进入地理系十大骨干课程序列[7]。之后在新课程改革背景下,教学课时逐渐压缩[8、9]。以首都师范大学为例,世界地理教学课时已由最初的180 学时压缩至96学时。其他高师院校对世界地理课程压缩亦是屡见不鲜[9]。尽管课时一直在不断压缩,但为了保障教学质量,世界地理一直保持完整的教学内容体系。目前大学世界地理通行教材为高等教育出版社出版的由杨青山等主编的《世界地理》,教材按照“总论与分论相结合,自然和人文相结合”的结构,主要包括三部分内容。第一部分是全球地理环境结构。系统论述全球地表形态与全球气候,全球陆地自然带的基本格局,全球海洋及不断发展的人类海洋活动。第二部分是全球人类活动和人地关系演化,包括全球人地关系发展的历史轨迹,全球人类活动的基本地域格局[10]。第三部分为区域分论,分别阐述亚洲、欧洲、非洲、美洲、大洋洲、南极洲六大洲及主要国家或地区的资源环境、人口、社会经济和人地关系相关问题。教学中另外一部分内容为结合教材的开放性探究式专题研究,主要对不同大洲、国家和城市的人口、环境、经济、社会、政治等热点问题进行深入讨论分析,强化区域特点,并为我国区域的可持续发展提供有益借鉴。通过课程学习,使学生树立可持续发展的世界观,掌握世界地理基础知识,掌握重大的全球性问题,了解学科发展的新领域,培养学生综合思维和系统分析问题的能力(图3)。

2 不同阶段世界地理教学的相互关系

2.1 遵循“自然-人文”、“总论-分论”的知识构架

初中、高中和大学世界地理均沿袭前苏联地理学的学科体系中区域地理课程内容的设置。即从区域的地理位置入手,分析在特定的地理位置上区域所赋存的自然条件和自然资源,并且把这些作为区域经济发展的外部条件,描述和分析区域的各种经济部门(从工业到农业),阐述诸种经济活动的发展现状与分布特点,进而分析经济活动的区域差异性[10]。另一方面,教学内容的组织均是按照“总论-分论”的结构,按照“世界地理-大洲地理-国家地理”的学习顺序,分别介绍全球地理环境特征,大洋大洲自然和人文地理以及重点国家的地理环境和社会经济发展。这样在不同的学习阶段,均保持一个较为一致的学习框架和知识体系,一方面使学生在学习过程中,潜移默化,逐步形成自然地理从“位置-区位-地形-气候-降水-河流-矿产-土壤-植被”和人文地理“历史-人口-民族-文化-经济-产业-城市-社会-政治”要素剖析的思维方式以及“自然-人文要素相结合”的区域地理综合分析范式,另一方面,在“由大及小”、“由近及远”的学习过程中,逐步形成地理学空间尺度的概念。

2.2 知识重点由陈述性向原理性过渡,难度由浅及深

基于不同年龄阶段的心理特征差异,世界地理知识难度由浅及深,由局部到全面。初中学生学科学习的稳定性差,可塑性大,对复杂的图形认知易产生心理障碍,更宜接受以感性材料为主和富含情感色彩的地理内容[11]。因此,初中世界地理教学内容重点在于掌握最基本的世界地理知识,通过图片、地图等感受、认识、了解全球及不同区域自然和人文地理事物和现象,一般不涉及较深层次的地理成因问题。高中生喜欢思辨性和理智性的地理内容,同时容易形成空间表象和空间概念,并善于进行空间思维与空间想象[11]。因此,高中世界地理要求学生在掌握陈述性世界地理知识的基础上,逐步学会运用基本的地理原理探究地理过程、成因及规律等。大学生辩证逻辑思维和创新性思维开始发展和确立,因此大学阶段世界地理教学强调在系统构建世界地理综合知识体系的基础上,建立地理学思维模式,培养系统分析和解决问题的能力。总体来看,不同阶段世界地理知识是由具体到抽象、由表象到本质、由浅入深的循序渐进的过程。

2.3 知识呈由近及远,由局部到全面的螺旋扩展方式

与大多数国家类似,中国各阶段的地理课程在呈现知识内容时也采用了由近及远、从局部到全局的螺旋式扩展方式,从学生身边的地理事物讲起,逐渐扩展到城市、地区、国家、大洲乃至全球。这种方式符合学生的认知规律和年龄特点[12]。初中世界地理并不是对全球地理现象和地理空间的全覆盖,而是基于学习“对生活有用的地理”,着重由近及远介绍了亚洲、东南亚、中东、欧洲西部、撒哈拉以南非洲、极地地区以及日本、美国、澳大利亚、俄罗斯和埃及等重点区域和国家地理。高中世界地理知识则是在初中知识基础上的深入和向全球的扩展。大学则是覆盖全球的系统化世界地理知识。初中阶段以区域地理教学为主,世界地理占整个地理教学大致1/3的份额。高中阶段,虽然世界地理不在课标所列教学内容之列,但作为文科生必备的地理知识,高三阶段重点进行的主要就是包括世界地理和中国地理在内的区域地理知识的学习和学科整体的复习。大学阶段,世界地理作为一门独立的课程,目前课时普遍保持在96~108课时之间。

2.4 学科技能要求由简单到复杂,由基本到综合

初中教材附有大量世界自然景观照片、风土人情照片和认知性的地图,一方面增强学生感性认识,第二培养学生最基本的读图、识图的能力。高中教材配置有大量的原理性地图,通过大量读图看图,加强学生对地理事物规律和机制的深入认识,锻炼学生地理图表读析填绘的基本技能。与初中和高中相比,大学世界地理教材中地图的数量大幅度减少,且主要为理论解说图、世界自然要素空间分布图、世界社会经济现象时空演化图、世界地理现象的机制分析图等,体现为对学生理论水平和综合分析能力的培养和锻炼。初中通过世界地理学习,要求学生初步学会收集信息,通过比较、分析和归纳,得出区域发展的简要地理特征。高中则要求学生能够通过多种途径、运用多种手段获取地理信息,在提取、认定、加工、分析的基础上,梳理分析地理事实,进而分析区域各地理事物之间的相互联系及该区域的综合特征。大学世界地理则要求通过学习培养学生运用多种途径和多种技术手段,有效获取、处理、分析信息,系统进行区域综合分析的能力和解决区域可持续发展问题的能力。

2.5 情感态度和价值观念一致且不断深入

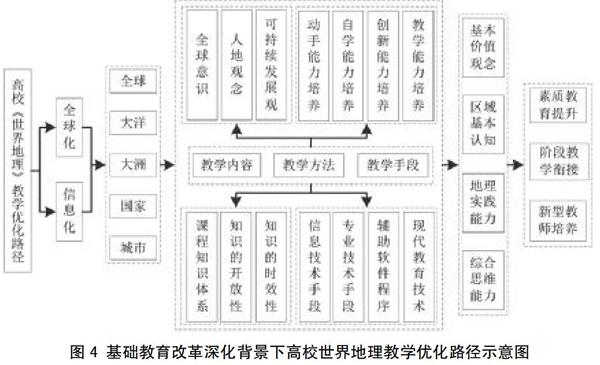

初中主要着重于增强对地理事物和现象的好奇心,提高学习地理的兴趣;了解不同国家的文化与传统,增强民族自尊心、自信心和自豪感;初步形成尊重自然、与自然和谐相处的观念。高中通过世界地理的学习,认识地理学科的价值,激发探究世界地理问题的兴趣和动机,养成对地理环境的审美情趣;增强对资源、环境的保护意识和法制意识,初步形成可持续发展观念。大学则强调加强和深化对不同地域范围和空间尺度人地关系问题的认知,在此基础上建立全球意识,增强民族责任感和时代使命感,树立人地协调发展和可持续发展的理念(表1)。

3 基础教育改革深化对高师世界地理教学提出的挑战

党的十五大后,为推动“科教兴国”战略实施,1999年1月,国务院批转了教育部《面向21世纪教育振兴行动计划》,提出实施“跨世纪素质教育工程”,整体推进素质教育,全面提高国民素质和民族创新能力。1999年6月,中共中央、国务院颁发了关于深化教育改革全面推进素质教育的决定,“决定”明确提出要全面推进素质教育,建立新的基础教育课程体系,加强课程的综合性和实践性,重视实验课教学,培养学生实际操作能力[13、14]。2001年5月国务院发布了关于基础教育改革和发展的决定,提出要进一步深化基础教育改革,端正教育思想,转变教育观念,扎实推进素质教育,面向全体学生,加强学生思想品德教育,重视培养学生的创新精神和实践能力,为学生全面发展和终身发展奠定基础。2012年党的十八大报告中指出,要全面实施素质教育,深化教育领域综合改革,着力提高教育质量,培养学生创新精神。2014年教育部印发了关于全面深化课程改革,落实立德树人根本任务的意见,提出了“五个统筹”,并着力推动关键领域和主要环节的改革,包括研究制定学生发展核心素养体系和学业质量标准,修订课程方案和课程标准,编写修订高校和中小学相关学科教材,改进学科教学的育人功能,强化教师育人能力培养等。随着我国基础教育改革的不断深化和素质教育的全面推行,为高校世界地理教学提出新的要求和挑战。

3.1 注重学科核心价值观念的培养

素质教育最基本的是要树立正确的世界观和价值观。在知识传授的过程中,让获得基础知识和基本技能,形成积极主动的学习态度的过程,同时成为形成正确世界观和价值观的过程。落实在世界地理教学当中,应当是国家认同、国际理解和人地协调观念的培养。国家认同包括认识地理国情、热爱伟大祖国、关注我国环境与发展状况;国际理解包括认知世界情势,尊重多元文化,理解国际合作,关注世界大事;人地协调包括认知人与地理环境的关系,具备正确的人口观、资源观、环境观和发展观。

3.2 强调地理综合思维能力的培养

综合思维是地理学的基本思维方式,包括要素的综合分析、时空综合分析、地方的综合分析等。地理学科教育的目标就是在对区域基本认知的基础上,学生运用综合思维,就能够从整体性角度,对地理事物和现象进行分析,发现各要素之间相互作用,相互影响,相互制约的关系,并能够解释其发生、发展和演化的过程,从而全面观察、分析和认识不同地方的地理环境特点,并且能够辩证地看待现实中的地理问题。

3.3 突出实践能力和创新能力的培养

实践能力是培养学生学习能力和创新能力的基础和突破口,地理学科本身具有很强的实践性,因此在地理教学中,要积极引导学生在学习的过程中主动参与、积极思考、乐于探究、勤于动手,在真实的情境中,运用所学的地理知识和技能,感悟、分析、理解人地关系状况。实践能力的提高,才能提高地理知识和方法的应用能力,环境适应能力、发现和分析解决实际问题的能力。同时在实践的过程中,形成批判性和创新性思维,包括符合逻辑的推理和决策能力、反思性思维能力、好奇心与创造力以及处理复杂性与模糊性等[15]。

4 高师世界地理教学的优化路径

在基础教育改革不断深化的背景下,高校的世界地理教学可以从教学内容、教学方法和手段等方面加以优化(图4),具体路经包括:

4.1 利用课程优势,注重全球意识和人地协调观的培养

世界地理具有培养学生地理学科价值观的天然优势。如在对全球自然地理环境地域特征及形成机制的讲解过程中,使学生认识到人类是自然系统的有机组成部分,人类不能凌驾于自然环境之上,人类的发展必须遵循地球环境发展演化的客观规律。在讲解全球人类活动进程时,向学生展现人地关系演进的历史进程,使学生在这一过程中了解到人类对自然环境开发利用的历史过程、人地关系的演化进程,使学生认识到人地协调是人类社会发展的基础,人和自然的协调发展、可持续发展是人类社会发展必须要坚持的基本理念。另外,在全球化和国际化的进程中,有必要知己知彼,加深对世界各个国家的认识,通过世界地理课程的学习,使学生加强对世界不同地域范围和空间尺度地理空间自然和人文现象的认识,通过世界范围内的区域认知,认识世界情势,增强民族自豪感和认同感,通过对不同国家或地区人地关系热点问题的研究,为我国处理类似问题或避免重蹈覆辙提供有益借鉴,进而增强民族责任感和时代使命感。

4.2 全球化背景下,增强教学内容的时效性和开放性

20世纪90年代后,随着全球联系不断增强,全球化以其巨大的冲击力深刻而广泛地影响着世界历史进程,所有国家和地区都将在这股历史大潮中接受挑战和检验[1]。全球化的不断发展,给世界地理教学提出了一系列新的课题和挑战。如国际贸易、跨国公司、全球金融体系、世界城市、文化交融及创新、贫富差距、全球信息网络、跨国人口流动、跨国犯罪等。随着全球化的深入,人地关系也随之演变,围绕人口、资源、环境和发展涌现出一些新的问题,如欧洲人口老龄化问题、非洲粮食安全问题、印度经济增长和环境问题、南美洲国家贫富差距问题等。近年来,国际形势风云突变,世界经济政治格局及许多国家经济发展表现出新趋势和新特点,如俄罗斯的经济转型和市场自由化、伊斯兰和全球石油经济等。因此,在授课过程中,可适当减少基础性知识的课堂讲解,增加对当前这些世界热点问题的探讨,使学生在掌握世界地理基础知识的前提下,增强区域的现实认知。世界地理是综合性较强的课程,在教学过程中,可适当穿插相关学科知识,使学生能够从更加多元的角度,加深对不同区域的认识。如在讲授美洲、大洋洲时,通过“新大陆”发现历史的讲解,加强对区域历史背景的了解,使学生更好地理解区域特征形成背景,以及与其他大洲之间的关系;在讲到芝加哥时,结合城市建设发展历史,介绍芝加哥经济学派、建筑学派的主要特征;在讲到俄罗斯时,介绍经济“休克疗法”和“渐进式疗法”等。

4.3 多种教学方式有机结合,加强综合思维能力的培养

地理学是一门综合性的学科,是自然学科和人文学科之间的桥梁,学好地理学必须要具有综合思维。随着跨学科综合地理知识在高考中的出现,也预示着地理学科无论在培养学生综合思维还是创新能力方面,都具有十分重要的作用。世界地理作为集区域性、综合性和系统性为一身的学科,有必要在教学过程中通过多种教学方式的有机结合,加强落实对学生地理综合和系统思维能力的培养。在教学过程中,倡导探究式教学方式,营造独立思考、自由探索、勇于探索的良好环境,引导学生围绕不同大洲或者国家(区域)的人地关系热点问题,按照地理学的研究范式,制定工作计划,进行调查,提出地理问题:在哪里-有什么-特征是什么-如何变化-为什么-有什么影响-是否应该-怎样解决-对中国的借鉴,通过知识点的粗化和教学要求的细化,为学生综合系统思维的锻炼创造条件;组织开放式小组实践活动,提出区域问题和专题,培养学生从自然和人文要素综合的角度认识地理事物的整体性,地理要素的相互关系和相互作用,从时间和空间两个角度分析地理现象的发生、发展和变化。课堂的辩论性讨论、问题性讨论、反思式讨论、个人论文、科研立项等也可以作为培养学生地理综合思维能力的重要方式。

4.4 强化教学中的技术嵌入,重视学生实践能力的培养

地理学实践能力包括运用地图工具、地理模拟实验和演示、地理观测和测量、地理野外考察和社会调查等活动中,是人们实践能力与品质的综合体现。这就要求学生首先要能较为熟练应用地理科学相关的技术手段,落实在世界地理教学中,可以在教学中适当运用遥感图像,让学生进行区域或国家植被分布、土地利用变化、城市环境污染、海洋污染、自然灾害发生过程的判断等,让学生通过GIS技术进行区域社会经济时空演化特征分析等,通过这些应用让学生深化对技术的了解,初步在实践中应用3S等地理信息技术和手段。第二是地理学综合分析方法的掌握,包括在世界区域和国家人地关系问题研究中,社会调查、统计分析方法、计量模型方法的适当介绍应用等。第三是学生地理信息的收集和处理能力。虽然目前本科生拥有广泛的信息获取渠道,但是普遍缺乏科学有效地获取信息、应用信息、处理信息和有效解决问题的能力。需要教会学生如何去筛选信息、甄别信息、组织信息、分析信息,将信息变成知识。这里面涉及信息的获取途径、获取方法、处理方法、分析方法等,包括世界统计数据的获取、大数据的应用、研究文献的获取等。

4.5 综合运用各类教学手段,加强学生教师素养养成

地理科学师范专业最终的培养目标是培养能够胜任地理教学工作的优秀人才。因此,大学的世界地理教学,不应局限在传授专业基础知识和专业技能方面,更应该体现在对学生教学上的锻炼和培养方面。这就要求,首先教师必须“行为师范”,在教学过程中注重教姿教态,注重多样化教学方法的使用和多维度教学手段的应用,达到教学方法、教学手段和教学艺术的优化组织,这样的课堂不仅使学生学习到专业知识,更是教师对高效教学技能的言传身教和学生对高质量教学模式的现场体验。第二,通过行之有效的教学方式,创造锻炼学生教学能力的机会。例如:通过课堂讨论和辩论环节,锻炼学生思辨能力、应变能力、口头表达能力;通过个人作业,锻炼学生写作能力;通过小组作业,锻炼学生的普通话技能、交流沟通技能、口头表达技能;通过绘制地图,锻炼学生的认图和制图的能力。第三是通过教学组织,加强学生对现代教育技术的掌握和应用。包括对Word、PowerPoint、Excel等Office常用教学软件的熟练使用,对多媒体教学环境的熟悉和有效利用,对多媒体教学资源的设计和开发,多信息技术和学科教学整合的能力,甚至包括一些能够提升教学效果的软件的学习和使用,制作动画、视频和声色结合的教学材料。通过这些途径,全方位多角度尽可能地在专业知识教学过程中,加强学生教师素养的养成。

参考文献:

[1] 史进,刘养洁. 全球化背景下的世界地理教育教学改革探索[J]. 世界地理研究,2011,20(3):171-176.

[2] 娄昭,李宪荣. 高校世界地理课程整体结构优化探索[J]. 安顺学院学报,2008,10(2):93-96.

[3] 王民. 地理(八年级上册)[M]. 北京:中国地图出版社,2014.

[4] 王民. 地理(八年级下册)[M]. 北京:中国地图出版社,2014.

[5] 王民. 地理(必修第3册)[M]. 北京:中国地图出版社,2010.

[6] 王树声地理教学研究室. 全国高考大纲新编教程-区域地理[M]. 山东地图出版社,2015.

[7] 吴传钧,等. 世纪之交的中国地理学[M]. 人民教育出版社,1999.

[8] 胡刚. 综合文科教育专业世界地理教学改革[J]. 池州学院学报,2011,12,25(6):137-139.

[9] 申玉铭,周侃,蔺雪芹. 高师世界地理教学内容与方法探索[J]. 世界地理研究,2009,18(4):163-172.

[10] 杨青山,等. 世界地理[M]. 北京:高等教育出版社,2004.

[11] 陈澄,樊杰. 普通高中地理课程标准解读[M]. 南京:江苏教育出版社,2013.

[12] 毕超. 现代世界各国学校地理教育现状与特点[J]. 北京教育学院学报,2000,14(1):45-48.

[13] 何东昌. 中华人民共和国重要教育文献(1998-2002)[C]. 海口:海南出版社,2003.

[14] 彭泽平,姚琳. 改革开放以来基础教育课程改革的历程与经验[J]. 西南大学学报:社会科学版,2011,37(2):122-127.

[15] 褚宏启,张咏梅,田一. 我国学生的核心素养及其培育[J]. 中小学管理,2015,20(9):4-7.

Abstract: Regional geography is an important specialized basic course of geographical science (normal) specialty in higher normal college. This course teaches students the continents and oceans world geography knowledges and discusses the problems of the regional geography based on man-land relationship and sustainable development theory, and taking globalization as a background.Regional geography is a course which including the acknowledge in nature and humanities, regions and departments, theory and application geography. It is one of the most comprehensive, regional and applied courses in geographyscience (normal) specialty in university. It has an important significance for a connecting link between the theory and regional practice, and also one of the professional courses to provide the necessary knowledge for the quality education of citizens to adapt to the 21st century.With the comprehensively promotion and continuously deepening of the quality education and the basic education reform in China, the new requirements and challenges are put forward for the teaching of regional geography and the cultivation of new teachers in normal colleges and universities. The paper analyzes the teaching contents,instructional objectives of regional geography in junior middle school, senior high school and university, summarizes the mutual connection in different teaching stages on knowledge structure, knowledge system, knowledge focus, knowledge scope, subject ability, map ability, emotion attitude and value concept. Based on the deepening of basic education reform in order to establish the concept of geographical basic values, training regional cognition, enhancing geographical practical ability and improving ability of comprehensive thinking as the guide, this paper analyzes the better way of regional geography teaching in the following aspects as teaching content, teaching method and teaching means, including developing the global awareness and man-nature harmonization, enhancing the effectiveness and openness of the teaching contents, improving the ability of thinking and practical and pay attention to quality education of students and teachers.

Key words: elementary education; regional geography; normal university; teaching optimization