工业生产与城市生活对近海污水影响的辨识及治理

2016-11-09林拓虞阳刘泽勤焦苗

林拓 虞阳 刘泽勤 焦苗

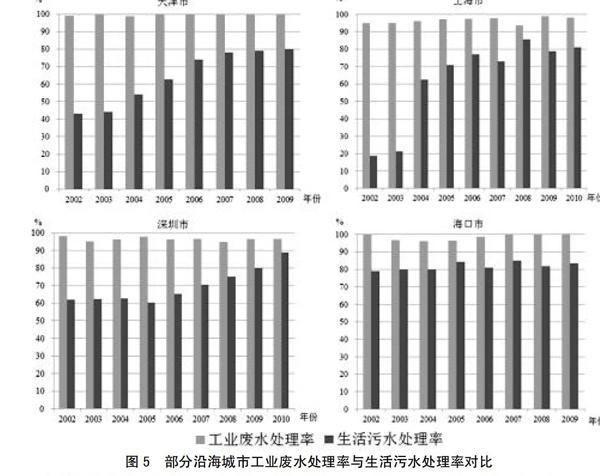

摘 要:近年,我国滨海城市化不断加快,经济持续高速发展,人们生活水平不断提高,但经济的快速增长导致了近海海洋环境污染日趋严重,海洋生态链不断受到侵蚀。滨海城市化对近海海洋环境的直接污染主要来自于城市生活与工业生产污染物对海洋的就近排放,提高海洋生态环境治理策略的有效性必须以辨明其海洋环境效应为基础。基于1991年~2012年间全国沿海省级行政区(港澳台地区除外)的统计年鉴和公报数据,分别对工业废水、生活污水的排放及其与经济增长的关系进行研究,结果表明:1)我国除上海、海南外的大部分沿海省份,在人均GDP接近40000元左右时,工业污水排放呈现下降趋势,表明我国沿海工业对海洋污染的EKC拐点已经出现,工业废水排放增长的势头得到遏制;2)不同于工业废水排放逐步趋缓的态势,生活污水连续11年持续上升。2011年左右成为重要时点,少数省市生活污水排放量有所放缓或略有下降,但多数省市尤其是海洋经济大省则出现加速上升趋势,这与全国大规模海洋发展战略开启的时点相暗合,加之生活污染监测与治理不足,前景堪忧。研究结果显示,在滨海城市化战略下,以往偏重城市工业污染防控的海洋环境治理策略建议进行相应的调整,滨海城市生活排污量与新型污染物质的激增等更应当引起高度重视。今后的治理策略要着力推动工业化与城市化污染防控的并重,实现产业升级与环境优化的协同,引导利益分配与生态风险的互动,从而切实提升我国城市化质量与环境治理能力,确保滨海城市经济建设和生态环境的和谐发展。

关键词:滨海城市化;海洋环境效应;环境库兹涅茨曲线;城市生活;治理策略

中图分类号:F224.9;TV213.9 文献标识码:A

滨海地区是城市发展与人类活动的重要区域,属于生态环境敏感性地区,近海生态环境受域内人们的生产生活影响很大,目前全球3/4的大城市、70%的工业资本聚集于滨海地区[1],联合国《21世纪议程》预计,2020年全球滨海地区人口将达到人口总数的75%[2]。受经济和环境两大因素影响,人口往滨海地区的迁移使得全球范围的海洋环境问题日趋加剧,近海海洋环境污染的分布主要集中在滨海城市密集的近海海域[3],滨海地区生态环境的脆弱性对区域经济的可持续发展具有明显的制约作用[4]。自我国改革开放以来,沿海城市不断吸纳人力、资金、技术等要素,经济持续高速发展。但在沿海地区经济快速发展的同时,与世界上其他滨海城市环境污染现状相类似,近海海洋环境污染日趋严重,海洋生态链不断受到侵蚀。调研结果显示,我国近海海水水质劣于第四类海水水质标准的区域主要分布在黄海北部、辽东湾、渤海湾、莱州湾、长江口、杭州湾、珠江口等城市发展较快的近岸海域(图1)。

滨海城市化指区域人口和产业活动在沿海经济发达地区空间上聚集、受核心城市经济辐射影响的乡村地区转变为城镇地区的过程,即由农业为主的传统乡村社会向以工业和服务业、高新技术产业和信息产业为主的滨海现代城市社会逐渐转变的历史过程。在滨海城市化过程中,不可避免地给海洋,特别是近海地区的生态环境带来巨大的负面影响。由于滨海城市化的发展,农村人口主要流向沿海城市,产业活动向城市空间聚集,城市用地规模不断扩大,城市生活与工业生产等陆源排污向海洋的就近排放,滨海城市化带来的工业污染、农业污染、生活污染、养殖废水、港口船舶污染等典型污染因素造成近海环境污染日趋严重[5]。原有的海洋环境问题尚未有效解决,新一轮滨海城市化正在快速推进,加剧了海洋环境的污染。近年,滨海城市战略地位进一步提升,国家级区域规划中80%以上重视沿海城市的支撑作用①,新型城镇化建设更将滨海城镇化作为重要内容,《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》把滨海地区作为国家城镇化总体战略格局的纵轴之一②。54个沿海城市中90%以上提出“滨海发展”、“陆海联动”等战略③,沿海城市的滨海地区成为我国三大城市群的核心地带。

准确判明滨海城市化的海洋环境效应走势是优化环境治理策略的基本前提,相关探讨迫在眉睫,亟待展开。自20世纪90年代开始,库兹涅茨曲线(简称EKC)被国内外学者用来开展对环境与经济发展的实证研究,探索经济社会发展对环境的影响因素和变化趋势[6]。为此,本研究根据发表的年鉴和公报环境污染数据,采用“环境库兹涅茨曲线”模型等方法,从滨海城市化进程的两个重要方面——工业生产与城市生活——理清其环境后果及走势,进而提出适用于当前滨海城市发展的海洋环境策略,更加科学地完善海洋环境管理的协调机制,提升滨海城市化质量与环境治理能力。

1 滨海城市化与海洋环境污染的关系

基于我国能源结构的特点,经济的快速发展导致人民生活环境污染程度的加剧,滨海城市经济的持续发展是海洋污染的重要原因之一,滨海城市化经济发展与海洋环境污染关系属于我国整体经济与环境关系的研究范畴,但滨海城市化的经济发展和海洋环境污染之间又有其特殊性。除了在海洋地质资源开发开采过程中对海洋环境产生直接污染外,滨海城市化对近海海洋环境的直接污染主要来自于城市生活与工业生产污染物对海洋的就近排放。就城市生活污染物而言,我国滨海地区人口集聚程度不断提高,全国沿海省市城镇人口占全国比重近50%,而沿海省份内部,滨海城市与内陆城市人口比重差距拉大,例如,浙江滨海城市人口占全省比重已经上升至77%④;就工业生产污染物而言,当前沿海城市大力促进涉海产业转型发展,如沿海地级市及以上城市提出的“十二五”期间仅新建临港工业园区就多达20多个,涉海产业不断吸引就业人口流入,近7年间涉海就业人口增长幅度超过20%⑤。

长期以来,城市化建设中的工业企业污染往往被视为海洋环境污染的主要因素,众多环境研究成果报道显示,多样化的陆源污染物质与工业生产具有直接的关联,例如,近海中的汞、硫等物质可能来源于深处内陆的煤化工业与矿物燃烧[7];又如,在长江口外频发的赤潮所具备的环境和生物两个条件中,食品工业残渣、蛋白质等大量营养物质输入长江口及临近海域,给长江入海口附件的生态系统带来巨大压力,加大了防治赤潮的难度[8、9]。海洋的主要污染物质,如有机物质、重金属、无机氮、磷酸盐等营养盐类等,大多在工业生产中形成[10],随后通过河流、大气和人为倾倒等方式进入海洋,因此工业污染防控也相应成为滨海城市海洋环境保护工作的重中之重。

然而,滨海城市的经济发展必然导致城市居民生活质量的提升,城市服务功能的不断拓展方能满足现代城市居民的生活娱乐等需求,近海海洋污染物的来源亦会引起相应的变化,例如,有关长江口新型污染物的研究发现,海水中与防晒霜相关的物质,其浓度在夏季达到高峰,这与夏季海边游玩人群日益增多密切相关[11]。如忽略滨海城市化发展的现状来研判海洋环境污染的变化趋势,仅偏重工业污染情况进行分析,可能会影响研究可信度并导致治理策略的偏差,因而相关研究应对两者加以区分,这正是本研究的重要基点之一。

2 计量方法与数据说明

2.1 计量方法

经济发展与环境污染的关系广受关注,环境生态系统对经济发展的承载力有限,当经济发展对环境的压力超过承载能力时,环境生态系统将会崩溃[12]。“环境库兹涅茨曲线”假说作为著名的理论之一,通过其数学模型EKC与研究对象即有数据进行拟合,导出过去轨迹(发展过程)的经验公式,用图表可视化方式展示出研究对象未来可能的变化规律(发展趋势),该模型常被国内外学术界用于经济增长与环境关系的实证研究,例如学者李国璋展示了基于环境库兹涅茨曲线的污染排放物与经济增长之间的变化趋势实证分析[13]。在环境库兹涅茨曲线模型中倒U型曲线的拐点(最高点)成为污染趋势变化的转折点,可理解为环境影响对经济增长的分界点,社会因素和经济因素都会影响拐点在曲线中的位置,起到对经济和环境和谐发展的制约和促进正反两方面效应。因此缩短拐点形成过程,必将有利于经济发展和环境保护的和谐发展。对已有EKC拐点研究进行分析,可将研究成果分为三类,即拐点存在性前提研究、影响拐点形成因素研究和拐点实证研究[14,15,16]。本文提出的分析受滨海城市化经济发展影响的海洋环境污染的总体进程与趋向研究将围绕基于陆源污染与人均GDP关系的“库兹涅茨曲线”假设研究展开,采用统计年鉴中各省市的滨海城市面板数据进行分析、归纳和拟合[17、18]。

理论提出者Grossman和Krueger认为,当某一地区经济发展处于较低水平,环境污染随人均产值增长而加重,当经济发展达到较高水平,环境污染程度则随着人均产值增长而降低,总体呈现“倒U”型曲线[19]。本研究选取Canas等[20]改进的新环境库兹涅兹曲线(EKC)进行拟合,模型表达式如下:

Y■=?琢■+?茁■X■+?茁■X■■+B■X■■+c■ (1)

式中,i=1,2,…N;t=1,2,…T;N为观测的个体成员数量,在本文为中国沿海11个省级行政区(不包括港澳台地区),T为对各成员观测的时期数。Yit为第i个地区第t年的海洋环境污染情况,Xit为第i个地区第t年的经济发展水平,β1、β2、β3为解释变量的系数,cit为模型的随机扰动项,αi为模型的截距项。

需要指出的是,一般将人均GDP作为表征经济发展水平的解释变量,而表征环境污染情况的指标则有许多的不同尝试,产生大相径庭的拟合结果。一些学者将二氧化碳[21,22],空气烟尘[23],以及SO2、NOx、SPMT、CO排放量[24]等作为因变量,发现EKC曲线并非必然呈“倒U”形态,因污染物质不同,可能呈“正U”[25]、“正N”[26]或单调递减[27]等多种形态。

在我国,EKC运用于海洋环境污染的分析相对较少,大多作为区域环境污染综合评价的指标之一[28,29,30]。将EKC理论引入海洋环境研究是从地区性观测展开的,较早以辽宁省为研究地域展开,发现EKC曲线在辽宁海洋环境发展方面并不成立[31]。随后,研究者们将视野扩展至全国沿海地区,以海洋经济产值替代GDP作为经济发展的指标,研究表明我国海洋的EKC曲线并不显著[32],但考虑到海洋经济统计口径较为模糊,研究结果有待深化。有研究对指标进行调整,如以劣二类海水所占比重作为表征海洋环境的指标,分析其与地区经济总量之间的关系,发现全国以及沿海城市均呈“U型”上升的趋势[33],当然,由于海水的流动特性等原因,以劣二类海水占比作为指标是否能够反映特定地区污染物质生成的真实情况,仍需斟酌。

鉴于此,本研究选取地区人均GDP表征解释变量Xit,同时,废水排放一般被认为是造成海洋污染最为重要的途径之一,与大气污染物干(湿)沉降、垃圾倾倒等其他途径相比,通过废水向海洋输送的氨氮、硝酸盐氮等污染物质总量要高得多[34],因而以工业废水与生活污水的排放量表征因变量Yit。环境专业通常将COD技术用来检测监控水域有机物污染程度,并在水体污染分析中,将COD与BOD比较,体现出水体监控污染处理的量化分析模式。而本研究从空间角度探索沿海地区城市化发展对近海排污的变化趋向,因此并未选择COD等具体专业指标进行评估,而是对工业废水与生活污水的排放量进行测算,从而判明总体趋势;同时,基于战略空间分析,本论文以省域作为研究单元,主要考察沿海省份的新型城镇化建设发展对近海污水排量变化的影响,故未将沿海农村地区纳入本研究范畴。

2.2 数据说明

学术上常把包括城市生活污水和工业废水污染的水体污染称之为点源污染,即这些污染物通过固定排污口集中向近海排放;对于经降水融雪冲刷而通过径流过程汇入江河湖泊海洋的溶解的和固体的污染物称之为非点源污染。滨海城市化的发展是个多层面的过程,不仅城市人口所占比重发生变化,城市用地规模也不断出现新的景观变化格局,土地利用时空的变化对滨海城市非点源污染亦会产生一定的影响。滨海城市化非点源污染影响因素众多,成因较为复杂[35]。由于海洋污染与经济发展关系的演变需要长时段观测,本研究以1991年~2012年这22年为时间跨度,以我国沿海11个省市为考察对象;之所以选取省域作为研究单元,而非仅选择沿海城市,主要考虑到在于沿海省份的新型城镇化建设和海洋发展空间战略往往具有整体性,即便在沿海省份海洋发展战略中,非沿海城市也仍然以产业功能配套等方式纳入体系。尽管一些沿海省份的内陆县市并未直接滨海,其工业与生活污水排放并不直接进入海洋,而是排放入临近的河流与湖泊等,但污水通过河流水系运输后仍主要汇入近海,故而以现有行政区域为单元进行测算具有一定的合理性。