中国耕地保护研究的回顾与进展

2016-11-09郑沃林殷梅华吴剑辉

郑沃林 殷梅华 吴剑辉

摘 要:以CSSCI检索出的1998年~2015年共18年的331篇耕地保护研究的文献作为研究对象,通过CitSpaceIII、Ucinet及SPSS软件,采用社会网络和聚类分析的方法进行计量分析。研究发现:(1)近18年我国耕地保护研究可以分为探索研究阶段(1998年~2003年)、全面发展阶段(2004年~2009年)、稳定发展阶段(2009 年~2015年);(2)耕地保护研究的知识基础聚类相对集中,形成以“耕地动态变化”、“耕地安全”、“耕地制度” 及“经济补偿”四大类;(3)耕地保护热点主要为耕地保护、粮食安全、土地利用、土地管理及耕地资源五大方面。农户、农民权益及社会责任等则可能成为未来研究的热点;(4)耕地保护研究成果与国家层面的耕地保护政策相对一致,研究成果在一定程度上作用于国家层面的耕地保护政策制定及实施。

关键词:耕地保护;知识图谱;文献计量

中图分类号:F301.2 文献标识码:A

改革开放以来,我国在经济、社会各方面均取得可喜的成就,但是伴随城市化及工业化的不断加速,大量的耕地问题,诸如耕地非农化使用、优质耕地大量流失、部分存量耕地质量退化、耕地养分失衡等不断涌现[1-5]。据《中国国土资源公报》统计,2009年全国耕地面积为135.4万km2,截止2013年底,全国耕地面积减至135.1万km2;此外,在国土资源部发布的第二次全国土地调查耕地质量等级报告中显示,全国耕地平均质量等级为9.96等级,总体偏低,优等耕地面积仅占全国耕地评定总面积的2.9%[6]。因此,如何有效地开展耕地保护工作成为我国经济高速发展过程中亟待解决的现实问题,也备受社会各界的广泛关注[7,8]。政府除了完善我国的耕地保护制度外,还相继出台了一系列的支农惠农政策;学术界从耕地资源数量及质量动态变化、耕地保护制度及政策的创新性研究、耕地保护的利益补偿及耕地资源安全预警机制等不同方面进行理论及实证的研究,但仍未能有效遏止我国耕地问题的发生及演变。结合我国特殊的土地国情及其他国家在城市化及工业化中期阶段内耕地保护的经验,科学分析我国耕地保护研究进展,理解耕地保护规律,进而在满足新时代背景下耕地保护需求的基础上,形成我国耕地保护新的研究认知,提出未来耕地保护研究重点方向,是解决我国经济高速发展与耕地保护的尖锐矛盾、推动我国耕地保护进程的关键。

本文以中国社会科学引文索引数据库(CSSCI)1998年~2015年的文献数据作为研究的数据源,以“耕地保护”为关键词进行检索,共获得文献331篇及被引文献1231条;采用社会网络分析软件CitSpaceIII、Ucinet及统计分析软件SPSS,结合文献计量、数据挖掘及统计方法,通过对“耕地保护”文献进行量化分析,识别出群组之间的聚类知识基础及耕地保护研究领域前沿,旨在通过空间及时间的维度,对耕地保护文献进行信息挖掘,构建耕地保护研究的演变和发展规律体系。

1 “耕地保护”研究时空分布特征分析

1.1 “耕地保护”研究的时间分布特征

对所得文献数据进行初步的年度分布统计分析(图1,图2)。可以发现,研究期内的“耕地保护”文献出版数量和被引数量可以分为三个阶段:

(1)1998年~2003年我国的耕地保护研究相关出版文献和被引文献增速平缓,高质量论文成果较少,耕地保护研究处于探索期。该期间共发高质量论文61篇,占总发文量的18.43%,平均每年发文量为10篇。该期间呈现一个发文小高峰年度,即2000年,是我国耕地面积变化的转折点。相关研究数据显示:1987年至2000年我国原有的耕地面积递减趋势缓慢;但2000年后,耕地总面积大幅度递减。“耕地流失”成为当时社会热点话题之一[9]。舆论的导向促使学术界深入对“耕地保护”进行探索性研究。

(2)2004年~2009年我国耕地保护研究的学术成果突飞猛进,相关出版文献和被引文献增速明显提高,高质量论文成果丰富,“耕地保护”研究处于全面发展期。该期间共发文176篇,占发文量的53.17%,平均每年发文量为25篇,该期间“耕地保护”研究备受社会各界重视。虽然我国一直以耕地保护为各级政府的重心工作,但是1987年至2003年期间,我国耕地减少的数量和速度并没有得到抑制,耕地减少量高达76000km2[10],此外,受工业化及城市化的加速演进影响,我国的耕地质量及生产力下降明显。因此,政府于2003年提出要实行最严格的耕地保护制度,之后亦陆续颁布诸多耕地保护的法律法规,形成系统的耕地保护制度体系[11]。国家层面对耕地保护的重视程度加强,并形成保障制度体系的雏形,极大地推动了学术界对耕地保护研究的积极性,也衍生大量的研究成果。

(3)2010年~2015年我国耕地保护研究步入增速趋缓,产出较高的稳定发展期。该期间共发文94篇,占发文量的28.40%,平均每年发文量为19篇。其原因在于:耕地保护研究经过多年的发展,形成相对完整的学科体系及丰富的研究成果。同时,随着最严格的耕地保护制度体系的健全,我国耕地面积流失得到初步的遏制,该期间,学术界针对过去的研究成果进行思考,并在此基础提出相关的理论框架并进行实证检验。

1.2 “耕地保护”研究的空间分布特征

利用信息可视化分析软件CitSpaceIII对搜集的文献数据进行作者分布及机构分布的分析,结果如图3所示。可以发现:

中国科学院地理科学及资源研究所、中国土地勘察规划院、南京农业大学、华中农业大学及江西农业大学在耕地保护研究方面联系密切,形成以该五大研究单位为重心的网络结构,一定程度上表明“耕地保护”的研究力量呈现空间非均衡性分布及以农学或地理学学科背景为主的特点。上述五大研究单位之间也形成相对稳定的研究合作体系。这些研究合作体系具有共同关注的领域或相同的研究重点,促使其相互合作。比如,江西农业大学与华中农业大学、南京农业大学与中国土地勘测规划院属于同一网状结构的不同组成部分,表明“耕地保护”研究机构之间的联系密切,知识流互动程度高。

按被引文献出版来源来看,排名前十位的出版刊物是反映土地学科的学术思想和观点,致力推动土地利用、管理等技术创新的杂志。34.78%的文献来源于《中国土地科学》;其中,一半以上的文献来源于该刊物的土地制度和土地管理专栏,以开展耕地制度、政策及管理的创新性研究为重点。这些研究是耕地保护研究的高频被引文献。文章内容多以国外耕地保护实践为借鉴,进而探讨如何更好地制定我国耕地保护的政策及管理方案;同时,也分析我国不同的区域普遍存在的耕地保护研究,提出未来耕地保护的研究热点[19,23,24]。11.59%的文献来源于《中国人口·资源与环境》,该刊物主要关注耕地如何与环境相互作用及如何与人相互影响。这些研究为相关部门提供具体的耕地保护绩效分析的数据,有利于相关部门对耕地保护制度、政策的落实情况进行自评统计[13,25]。5.80%的文献来源于《资源科学》;该刊物偏自然科学,因此刊文的内容多以经济计量模型探讨耕地保护的外部性评估及测算、耕地保护的补偿机制、耕地数量和质量动态变化与经济增长的数理关系等问题,在一定程度上了丰富耕地经济学的研究,也为不同省市制定耕地保护利益补偿规范提供借鉴性的标准及方法[35]。另外,从排名前十位出版刊物的学科属性可以发现,目前耕地保护的研究主要以经济学、管理学、法学、地理学及环境科学为主,充分表明“耕地保护”的研究主要由上述学科构成,也间接表明“耕地保护”研究的学科背景偏重于人文社科类别。

2 耕地保护文献计量分析结果

2.1 知识群组识别

知识基础是通过一定的算法对既定数据之间的参考文献量化处理的结果。利用CitSpaceIII绘制出基于文献共被引网络的耕地保护研究领域的知识结构图谱,可以深度分析“耕地保护”研究领域的基础结构。

从文献共被引网络图(图4)来看,耕地保护的研究呈现聚类的集中性强,研究分支相对明确且彼此之间相互关联。耕地保护的知识基础是由耕地动态变化、耕地安全、耕地制度及经济补偿四大聚类组成。耕地安全聚类和耕地动态变化聚类与其他聚类群组之间的联系较弱,属于耕地保护研究的始点。经济补偿聚类与其他三大聚类均有联系,充分体现该聚类在其他三大聚类的基础上发展的。

#C1聚类:是1998年~2015年“耕地保护”研究区间内最早的聚类群组。虽然,该聚类文献总量较少,中心度不高,与其他聚类的联系较弱,但聚类#C1发挥奠基性的作用,如表1所示。通过原文献研究发现,该研究群组主要集中于“耕地动态变化”的若干文献。其中,“耕地动态变化”是借助国内相关统计数据和相关实地调研进行量化的成果,由耕地现状、变化趋势及驱动因子组成。从时间上,即历年耕地面积数量及质量变化;从空间上,即不同区域耕地面积的分布特点及质量差异;从影响变量,即耕地变化驱动因素等角度开展的,是1998年~2015年研究期的“耕地保护”研究基础,对后续“耕地保护”研究,尤其是对“耕地安全”研究产生引导性作用。

#C2聚类:该聚类文献总量及中心度都优于#C1聚类。该聚类丰富了“耕地保护”的概念及学术界对“耕地保护”的认识。从对“耕地保护”单一的量化研究延伸至“耕地安全”的综合性研究,聚类#C2的关键性阶段及其作用如表2所示。通过原文献研究发现,“耕地安全”研究主要在#C1聚类的“耕地动态变化”、#C2聚类形成的“粮食安全”及“环境保育”等成果之上,由耕地安全评价、测算及措施三部分组成。

#C3聚类:该聚类的节点具有较高的中心性,并与#C4聚类联系密切,形成较强集聚网络,其作用如表3所示。本聚类是 “耕地保护”研究相对活跃期。在本聚类的成果上形成以“耕地制度” 中心的多元研究体系。本聚类主要的研究成果是基于聚类中关于我国现行的耕地保护制度的实施效果及耕地保护政策失灵展开的。研究的导向是探讨有效的耕地保护制度,提高耕地管理及配置的效率和生产率。

#C4聚类:该聚类的节点文献总量丰富,中心性较强,与#C1、#C2、#C3聚类有着较强的关联。聚类#C4的关键性阶段及其作用如表4所示。本阶段的“耕地保护”聚类主要从#C1、#C2、#C3聚类演化而成,由经济补偿、农户行为等相关主题的文献组成。本聚类的核心是行为人的趋利性,认为经济补偿有利于刺激行为人即相关利益者(农户)主动开展耕地保护的工作。因此,基于本聚类形成对农户经济补偿的实施为主题的一系列高质量论文。

2.2 研究前沿分析

2.2.1关键词演进共现分析

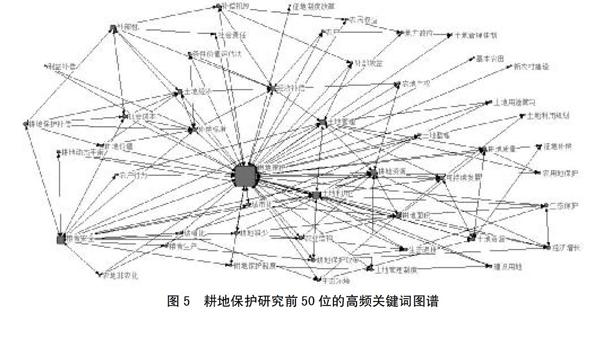

对耕地保护阶段性研究前沿分析,可以更好地从宏观上把握“耕地保护”研究的演化规律。而关键词是作为高质量论文研究主题的精确体现,在很大程度上能够揭示“耕地保护”研究前沿的重心。因此,通过关键词共现的方式来对“耕地保护”研究领域的内容和方向进行研究是最为合适。采用Ucinet中的Netdraw功能对1998年~2015年CSSCI数据库以“耕地保护”为关键词的前50个研究主题类高频词进行共现相似矩阵分析(图5)。结果表明“耕地保护”处于关键词图谱最为核心的位置,节点面积最大,即“耕地保护”关键词的频次为最高。次核心关键词为“粮食安全”、“土地利用”、“土地管理”、“耕地资源”;这些关键词的节点面积相对较大,且和“耕地保护”关键词之间联系密切。因此,耕地保护研究主要是以“耕地保护”为研究中心,并围绕该研究中心形成“粮食安全”、“土地利用”、“土地管理”、“耕地资源”等为研究次中心的稳定体系。进一步梳理图谱可知,在最外围的关键词,诸如“农户”、“农民权益”、“社会责任”等关键词是则可能成为未来研究的热点。

为了更加清晰地理解耕地保护研究系统的关键词之间的关系,采用SPSS的系统聚类分析法对前50个研究主题类高频词的共现相似矩阵进行量化处理。根据系统聚类分析法的聚类原则,对处理后的各结果进行判读,并确定采取最终8类聚类结果(图5)。将系统聚类分析的结果与Ucinet软件处理的结果进行比较分析,形成1998年~2015年耕地保护高频关键词聚类分析结果表。第一类高频关键词命名为耕地补偿研究,该类关键词主要是#C4经济补偿聚类的研究成果,从土地经济理论的视野分析耕地价值及如何确定耕地补偿的具体事项;第二类为耕地保护与政府研究,该类关键词主要探讨在开展耕地保护工作的过程中,政府的角色及作用力;第三类为耕地保护与农户研究,是耕地补偿研究的延伸,在耕地补偿研究的成果上,进一步提出如何在农户群体中展开补偿工作;第四类为耕地可持续发展研究,该类关键词基于耕地未来发展来探讨当下的耕地保护工作开展;第五类为耕地保护学科基础性理论研究,该类关键词所涉及的领域最为丰富,是研究期内耕地保护的研究基础;这两类研究是基于#C2耕地安全聚类而形成的成果。第六类为耕地安全研究;第七类为耕地政策研究。这七大类的研究结构充分反映了耕地保护研究学科的趋势,也在一定程度上体现耕地保护学科的研究核心。

2.2.2关键词演进与耕地保护研究领域发展分析

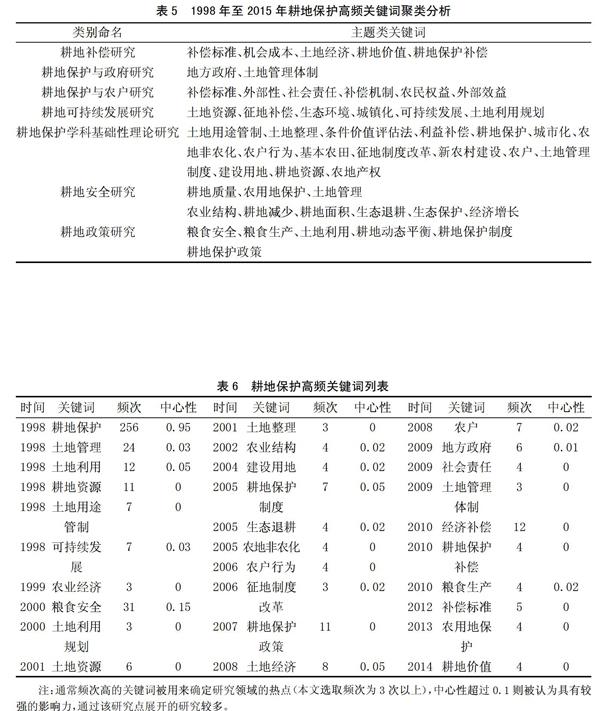

耕地保护研究的受关注度主要通过关键词频次反映;该关键词在“耕地保护”的阶段性研究领域内的意义则由中心性确定。根据已确定的数据,采用CiteSpace软件绘制高频关键词列表,结果如表5所示。

从表6中各高频热点词的频次及中心性可以看出,1998年耕地保护研究领域出现的高频热点词为“耕地保护”,这充分说明自1998年起,耕地保护学科研究的高质量成果主要以“耕地保护”作为中心展开,随后形成以“耕地保护”为核心的关联体系。另外,“耕地保护”研究领域具有关键性影响的时间节点为1998年、2000年、2004年、2005年、2006年、2008年、2009年及2010年。通过分析这些节点之间的演变可以研究耕地保护研究领域的研究前沿。根据可视化图谱的各个节点之间的演变趋势,结合各年份高频词列表的内容,可以将耕地保护研究分为1998年~2003年、2004年~2009年、2010年~2015年三大重要时间段。

(1)1998年“耕地保护”成为高频热点词,频次高达256次,中心性为0.95,是整个网络结构的始点及重心。这一年国家土地管理局保护耕地专题调研课题组发表论文《近年来我国耕地变化情况及中期发展趋势》,文章明确指出我国耕地面临总量逐年减少、生产水平差等系列问题,亟须开展有效的耕地保护工作[31];同年围绕耕地专题调研课题组所反映的我国耕地流失时空分布情况及供需趋势,相关学者留意到现行的耕地管理体制不适应耕地保护的需要,是耕地流失得不到有效遏制的关键原因[32]。因此,在“耕地保护”关键词后是“土地利用”和“土地管理”两大关键词,反映“耕地保护”研究开始从立足于耕地变化现状及趋势的分析向土地利用及耕地管理演变。

其后,学术界也留意到城市化及工业化带来耕地非农使用的巨额级差收益是导致各权利人消极进行耕地保护的内在因素,并开始以城乡接合部的耕地作为实证研究的客体,借鉴国外,诸如英国土地用途管制的成果经验,提出以规划管制为基础,体制管制为指导、机制管制为突破口及法制管制为保障的中国特色土地用途管制制度的设想[33,34]。通过进一步分析可知:2000年“粮食安全”成为继“耕地保护”后另一个显著的节点,频次达31次,中心性为0.15。梳理相关文献,发现此时学术界对“粮食安全”的研究主要基于于城市化及工业化高速发展使得耕地流失及退化对粮食安全造成威胁的视野进行分析,其目的着重于呼吁社会对耕地保护的重视,缓解人口增长与粮食安全的矛盾[35]。2002年“农业结构”在对“粮食安全”研究的成果延伸上,成为本阶段高频热点词,频次为4次,中心度为0.03。主要的原因为2000年后国家开展大范围的农业结构调整,通过耕地转化为园地、林地等方式发展园林业、畜牧业,造成耕地大量减少。在此背景下,部分学者以具体的区域作为研究实例,分析规划农业结构调整用地及将农业结构调整科学入法,控制耕地数量及质量从而保障粮食安全的科学性和可持续性[36,37]。

(2)20世纪90年代后期,我国开始推行退耕还林政策,截至2003年因生态退耕导致耕地面积减少数量变化明显。2003年因生态退耕而减少的耕地面积高达22370km2,同年因建设用地占用耕地数量为2290km2。对此,学术界开始对生态退耕的必要性及与耕地减少的关系进行分析,该期间“生态退耕”成为高频热点词,其主要是在2000年的“粮食安全”及2002年的“农业结构”的研究基础上展开。其后,国家在学术界的研究成果之上,调整退耕还林的规划,由生态退耕导致耕地面积减少总量明显回落,学术界对“生态退耕”的研究热度也随之回落。

2003年后半年,国土资源部开始牵头相关部门对全国各类开发区进行清理整顿,截至2004年底,地方政府普遍存在违法违规征地、批地而忽视耕地保护等现象[38],我国耕地面积直逼既定的耕地保有量红线。因此,“建设用地”成为2004年的高频热点词,频次为4次,中心性为0.02。另外,学者们发现耕地保护制度没有发挥预期效果导致地方政府在批地、用地的过程中违法的成本大大低于耕地非农化的收益,使得地方政府成为土地违法最大的主体。部门学者开始站在立法者及执法者角度对我国现行的耕地保护制度进行反思和再设计,并指出通过不断健全法制,引导政府部门树立正确的政绩观,是推动政府贯彻执行耕地保护制度的重要手段[39,40]。因此,2005年、2006年、2007年及2009年 “耕地保护制度” 连续四年成为高频热点词。

2006年后,学术界开始注意到“耕地保护制度”作为客体,其效果的强弱和行为人的作用力大小有密切的联系。然而,目前耕地产权不清晰,存在法规上的“一权多主”和事实上的“产权无主”,导致耕地无人保护的现象普遍存在。学术界对耕地直接使用者农户的耕地保护责任认知、政策支持度等方面进行实证分析研究[41]。因此,2006年及2008年耕地直接使用者的“农户”成为高频热点词。

(3)2010年~2015年研究的热点主要继承2006年“农户行为”及2007年“耕地保护政策”研究的成果,引申到“补偿”环节的研究,包含“经济补偿”、“耕地保护补偿”及“补偿标准”。该研究前沿的兴起在于:学者们发现在耕地保护制度的大框架内,立法和执法的目的在于减少行为人违法数量及刺激行为人尤其是农户主动守法的积极性。因此,必须正视追求利益最大化的行为人尤其是农户对耕地的保护作用[42]。2010年后,学术界深化对耕地保护补偿机制的研究,其中包括肯定耕地保护补偿较过去强制性的保护手段更能激励行为人保护耕地的积极性[43]。然而我国耕地保护补偿尚未形成系统的体系,补偿的对象、标准界定不明确;补偿的手段、保障及监管措施不清晰。在这样的背景下,部分学者开始对我国不同区域展开实证分析,为我国耕地保护经济补偿政策的完善提供参考依据[44]。

2.2.3关键词演进与重大耕地保护政策实施分析

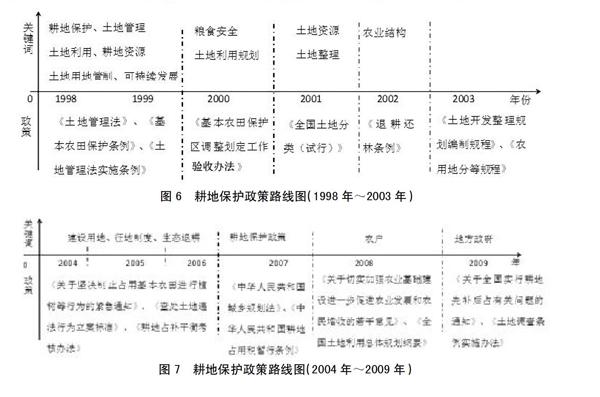

随着耕地政策的不断变化,耕地保护研究的主要内容也不断更新(图6,图7)。1998年8月《土地管理法》进行修订,首次以立法形式确认了保护耕地是我国的基本国策[45]。在这段时期内,耕地保护研究领域的高频关键词分别为“土地管理”、“土地利用”、“耕地资源”及“土地用途管制”;这些研究成果影响1999年新《土地管理法》关于土地用地管制制度和耕地总量动态平衡制度的制定及实施。此外,1999年间国土资源部颁布的耕地保护法规高频词汇与耕地保护研究领域的高频关键词汇相一致,主要是突出以行政手段防止耕地资源被占用。2000年、2001年、2002年及2003年耕地保护研究领域主要的高频关键词是“土地利用规划”、“土地整理”及“农业结构”,这几年,我国的耕地保护政策主要以技术性手段为主,即颁布《土地开发整理规划编制规程》、《全国土地分类(试行)》及《农用地分等规程》等[46]。可见,学术界的研究成果已从理论探讨转化为实践操作。

2004年、2005年及2006年耕地保护研究领域主要的高频关键词是“建设用地”及“征地制度”;然而,这三年,国家层面的耕地保护政策主要以耕地保护工作的检查及监督为主线,并延伸至土地市场的整治。从财政部与国土资源部共同颁布的《用于农业土地开发的土地出让金收入管理办法》,到财政部、国土资源部及中国人民银行共同颁布的《关于进一步加强新增建设用地土地有偿使用费征收使用管理的通知》等一系列政策,可见,本阶段的耕地保护政策和研究领域高频关键词并不一致,是上阶段的研究领域高频关键词的深化延伸。

2007年、2008年及2009年耕地保护研究领域主要的高频关键词是“地方政府”及“农户”;从2007年的中央1号文件《关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》提出强化和落实耕地保护责任制,到2009年年末的《关于加强占补平衡补充耕地质量建设与管理的通知》强调针对一些地方对耕地重用轻养、轻质量管理的问题治理,本阶段耕地保护的政策或多或少结合部分学者对某些地方政府在耕地保护上的轻作为、不作为甚至反向作为研究,从行政手段的层面强化地方政府责任。另外,本阶段的另一个高频关键词“农户”,国家层面的耕地保护政策主要结合上一阶段的高频关键词“征地制度”在征地补偿、安置的方面拟制相关政策,并没有深入探讨学者提出的利用多种经济补偿刺激农户主动保护耕地的积极性。

2010年至今耕地保护研究领域主要的高频关键词是在“农户”关键词上延伸的“经济补偿”、“耕地保护补偿”、“补偿标准”及“耕地价值”等。而国家层面的耕地保护政策更多的是强调提高耕地质量,规范土地整治及高标准基本农田建设项目的体系化及模式化。可见本阶段的耕地保护政策的发展路径是结合前面各个阶段的政策,形成以耕地保护为主,以土地整治及整理为辅的完整体系。

3 结论

综上所述,近18年我国关于耕地保护的研究发展相当充分,形成相对稳定的研究机构、学科背景及知识基础。其中,知识基础主要以耕地动态变化、耕地安全、耕地制度及经济补偿四大聚类为主,即大部分高质量论文以这四大聚类为基础进行展开研究。这四大聚类也呈现相互递进的关系。耕地动态变化聚类是耕地数量及质量在本学科上的体现,属于耕地保护本源的研究,并随着社会经济发展对耕地占用及耕地资源有限的现实条件之间冲突的加剧,耕地安全研究逐渐被重视,自发而成相对鲜明的聚类。其后,部分学者吸收制度学及经济学等不同学科的成果,在耕地安全聚类的基础上形成耕地制度及经济补偿两大聚类;从而构成一个主线相对明确,分支相对丰富的研究网络。同时,结合时间轴上的耕地保护研究领域高频关键词与国家层面已出台的相关政策进行分析,可以发现近几年耕地保护的研究已经先行于国家层面的政策、制度的制定;耕地保护研究由早期的完善制度研究偏重于现今的关注微观个体自发性上,即通过提高行为人保护耕地的积极性及利益相关者在耕地保护的利益推动耕地保护工作开展,充分发挥学术研究的现实指导性作用;而政策的发展趋势则相抵着重在宏观上构建一个体系化、模式化的耕地保护系统。

相对不足的是,整个研究网络对于国外耕地保护的研究较欠缺,没有形成一个系统的聚类。虽然受我国的土地国情影响,我国的耕地保护研究的基础性条件与国外的研究相对不一致,但是对国外研究理论的深化认识,可以能够弥补我国耕地保护理论不充分的问题,有利于搭建国内耕地保护研究的基石。同时,耕地保护学科与自然科学学科,特别是和物理、生物及化学等学科之间的交流相对不足,也影响目前耕地保护研究的多元化发展。正如在有效遏制我国耕地数量下降趋势后,如何通过相关技术手段改善已经退化的耕地、提高耕地的质量,是另一个重大的问题。而解决问题的关键在于通过借鉴自然科学学科的研究成果,以实质性的技术进步取得预期性的效果,进而构成以自然科学学科为基础的另一条研究主线。

参考文献:

[1] 谈明洪,吕昌河. 城市用地扩展与耕地保护[J]. 自然资源学报,2005,01:52-58.

[2] 谭术魁,彭补拙. 我国粮食供给安全与耕地资源变化[J]. 世界地理研究,2002,04:12-17.

[3] 沈仁芳,陈美军,孔祥斌,等. 耕地质量的概念和评价与管理对策[J]. 土壤学报,2012,49(6):1210-1217.

[4] 吴大放,刘艳艳,董玉祥,等. 我国耕地数量、质量与空间变化研究综述[J]. 热带地理,2010,02:108-113.

[5] 张凤荣,薛永森,鞠正山,等. 中国耕地的数量与质量变化分析[J]. 资源科学,1998,05:35-42.

[6] 中国国土资源公报. 土地资源[EB/OL]. http://data.mlr.gov.cn/gtzygb/2014/201506/t20150616_1354558.htm.

[7] Yang Hong, Li Xiubin. Cultivated land and food supply in China[J]. Land Use Policy,2000,17:73-88.

[8] Skinner M Wkuhn R G, Doseph A E. A E.cultural land protection in China: A case study of local governance in Zhejiang Province[J]. Land Use Policy,2001,18:329-340.

[9] 赵晓丽,张增祥,汪潇,等. 中国近30a耕地变化时空特征及其主要原因分析[J]. 农业工程学报,2014,03:1-11.

[10] 任 平,吴芬娜,周介铭. 我国“两个最严格”土地管理制度:理论矛盾与现实困境[J]. 经济管理,2012,08:173-182.

[11] 旭 峰,侯风云. 中国耕地保护制度演进及存在问题研究[J]. 理论学刊,2011,(9):31-35.

[12] 李秀彬. 中国近20年来耕地面积的变化及其政策启示[J]. 自然资源学报,1999,14(4):329.

[13] 王万茂,余庆年,赵登辉. 耕地总量动态平衡的实施途径构想[J]. 中国人口·资源与环境,2001,03:64-69.

[14] 王良健,刘伟,包浩生. 梧州市土地利用变化的驱动力研究[J] .经济地理,1999,04:74-79.

[15] 赵永革. 世纪之交的重大话题—我国耕地、粮食与城市土地利用状况[J]. 城市研究,1999,04:4-11+63.

[16] 李彦芳,张侠. 耕地保护重在质量—对耕地总量动态平衡政策的反思[J]. 经济论坛,2004,(14):103-104.

[17] 王楠君,吴群. 省域耕地资源数量安全底线测算的实证研究—以江苏省为例[J]. 地域研究与开发,2006,05:94-97.

[18] 吴泽斌,刘卫东. 基于粮食安全的耕地保护区域经济补偿标准测算[J]. 自然资源学报,2009,12:2076-2086.

[19] 陈志刚,黄贤金,卢艳霞,等. 农户耕地保护补偿意愿及其影响机理研究[J]. 中国土地科学,2009,06:20-25.

[20] 朱新华,曲福田. 不同粮食分区间的耕地保护外部性补偿机制研究[J]. 中国人口·资源与环境,2008,05:148-153.

[21] 萧景楷. 农地环境保育效益之评价[J]. 水土保持研究,1999,03:62-73.

[22] 钱忠好. 中国农地保护:理论与政策分析[J]. 管理世界,2003,10:60-70.

[23] 丁洪建,吴次芳,梁留科. 耕地保护理念的创新研究[J]. 中国土地科学,2002,04:14-19.

[24] 翟文侠,黄贤金. 我国耕地保护政策运行效果分析[J]. 中国土地科学,2003,02:8-13.

[25] 谭术魁,张红霞. 基于数量视角的耕地保护政策绩效评价[J]. 中国人口·资源与环境,2010,04:153-158.

[26] 张效军,欧名豪,高艳梅. 耕地保护区域补偿机制研究[J]. 中国软科学,2007,12:47-55.

[27] 姜广辉,孔祥斌,张凤荣,等. 耕地保护经济补偿机制分析[J]. 中国土地科学,2009,07:24-27.

[28] 陈秧分,刘彦随,李裕瑞. 基于农户生产决策视角的耕地保护经济补偿标准测算[J]. 中国土地科学,2010,04:4-8+31.

[29] 周小平,柴铎,卢艳霞,等. 地保护补偿的经济学解释[J]. 中国土地科学,2010,10:30-35.

[30] 牛海鹏,张安录. 耕地保护的外部性及其测算—以河南省焦作市为例[J]. 资源科学,2009,08:1400-408.

[31] 国家土地管理局. 近年来我国耕地变化情况及中期发展趋势[J].中国社会科学,1998,01:74-89.

[32] 包纪祥,姜爱林. 耕地保护:现状、情况、特点与原因分析[J]. 湖北社会科学,1998,05:31-32.

[33] 高建华. 关于建立我国土地用途管制制度的初步构想[J]. 中国软科学,1998,03:107-110.

[34] 曾严,龚健. 城乡结合部耕地保护问题研究[J]. 资源环境与工程,2005,03:24-248.

[35] 蔡运龙. 中国经济高速发展中的耕地问题[J]. 资源科学,2000,03:24-28.

[36] 张笑寒. 农业结构调整过程中的土地利用对策[J]. 生态经济,2001,(12):162-163.

[37] 张树斌. 灵川县农业结构调整与耕地保护[J]. 中国土地科学,2002,16(1):37-39.

[38] 耿海清. 我国开发区建设存在的问题及对策[J]. 地域研究与开发,2013,32(1):1-4,11.

[39] 陈俊. 我国土地资源立法保护的制度设计[J]. 河北法学,2005,23(8):82-86.

[40] 王兴运. 我国耕地保护的法律对策研究[J]. 西北大学学报:哲学社会科学版,2005,35(5):113-116.

[41] 陈美球,邓爱珍,周丙娟,等. 不同群体农民耕地保护心态的实证研究[J]. 中国软科学,2005,(9):16-22.

[42] 毕继业,朱道林,王秀芬,等. 耕地保护中农户行为国内研究综述[J]. 中国土地科学,2010,24(11):77-80.

[43] 周小平,宋丽洁,柴铎,等. 区域耕地保护补偿分区实证研究[J]. 经济地理,2010,09:1546-551.

[44] 余亮亮,蔡银莺. 耕地保护经济补偿政策的初期效应评估—东、西部地区的实证及比较[J]. 中国土地科学,2014,12:16-23.

[45] 崔童. 我国耕地保护基本法律制度研究[D]. 哈尔滨:东北林业大学,2012.

[46] 林晓雪. 改革开放后我国耕地保护政策的演变及分析[D]. 广州:华南理工大学,2014.

Abstract: By the means of social network analysis and cluster analysis, this dissertation was written to focus on the literature on cultivated land protection through 331 CSSCI papers during the years of 1998-2015,a total of 18 years, using CitSpaceIII, Ucinet and SPSS softwares to handle the datum. The study found that the literature on cultivated land protection in following four aspects: (1) Over the last 18 years, the research on cultivated land protection in China can be divided into exploring and researching stage from 1998 to 2003, comprehensive development stage from 2004 to 2009, stable development phase from 2009 to 2015.(2) With mining knowledge of clustering is relatively concentrated, the research on cultivated land protection formed four clusters- farming dynamic change, cultivated land safety, ploughland system and economic compensation.(3) Farmland protection hotspot has the following five aspects: cultivated land protection, food security, land utilization, land administration and cultivated land resources. In the meantime, peasant rights, peasant household and social responsibilities may become hotspots.(4)The research of consequence for cultivated land protection and national farmland protection policy are relatively similar. To some extent, research production affect national arable land protection policy making and implementation.

Key words: farmland protection; information visualization; bibliometric analysis