山东省城市化与生态环境非协调耦合关系判别及空间类型研究

2016-11-09任梅程钰任建兰

任梅 程钰 任建兰

摘 要:伴随着新型城镇化与生态文明建设成为我国重要发展战略,城市化与生态环境之间的关系已经成为学者们关注的焦点。研究以快速城市化的沿海工业大省山东省为例,通过非协调性耦合模型对1990年~2014年山东省城市化发展水平、生态环境发展水平及其非协调耦合过程进行定量分析,并运用GIS测度其空间分布状况,得出以下结论:(1)总体来看,1990年~2014年山东省城市化与生态环境发展水平逐步提高,人口城市化水平与资源利用水平较低。(2)1990年~2014年山东省城市化与生态环境的非协调性持续下降,由磨合非协调耦合阶段向拮抗非协调耦合阶段转变。(3)城市化水平、生态环境水平及其非协调性耦合度呈鲁东、鲁中地区优于鲁西地区的空间格局。区域自然环境、区域发展阶段、区域技术条件、区域产业结构、环境规制效率、区际关系结构是影响空间分异的主要因素。探讨城市化与生态环境之间的耦合状态,对指导我国城市化可持续发展具有重要意义。

关键词:城市化;生态环境;非协调性耦合;空间类型;山东省

中图分类号:F291.1 文献标识码:A

0 引言

城市化是区域发展的重要内容,也是衡量一个地区发展水平的重要标志,主要包括人口迁移、经济发展、空间扩张、生活水平提高、社会文化发展等过程[1-3]。2014年国家新型城镇化发展规划的实施标志着中国城镇化发展进入关键时期,各地区加快推进城镇化建设进程。长期以来,城市化的粗放发展对生态环境造成不同程度的破坏,包括对水资源、土地资源、矿产、能源等的消耗以及所造成的大气污染、水污染、生物多样性锐减等亟待解决的问题[4]。生态环境问题已经成为制约城市化可持续发展的重要因素,如何协调城市化与生态环境之间的相互关系成为地理研究和区域发展研究的一个核心问题[5-10]。

针对该问题,国内外学者展开大量探索,主要包括以下几点:(1)从经济学[11-14]、管理学[15-16]、地理学[17]、生态学[18-19]等不同学科视角研究城市化与生态环境的耦合机制,探讨城市化与生态环境协调发展的动态演变过程;(2)采用计量方法[20-23]、GIS[24-25]等不同研究方法探索资源环境问题对城市化发展的约束作用,探讨其分布的空间异质性。(3)从全球[26-27]、国家或地区[28-30]等不同研究尺度探讨城市化与生态环境的互动机理,探索促进城市化可持续发展的影响因素。尽管学者们从不同学科视角、不同尺度对城市化与生态环境的关系进行了一定的探讨,但从经济学角度出发的研究缺乏对“环境”的广义考虑;从地理学角度出发的研究还集中在城市化与某类生态环境问题的关系研究,缺乏两者的综合分析。且已有研究多是针对两者耦合关系中的协调性状态的评价,很少涉足于其非协调性耦合状态评价。非协调性耦合是指两个(或两个以上)系统或运动形式之间的相互作用特征、作用效应及作用演变趋势所表现出的非良性互动现象[31]。山东省东临渤海、黄海,北接京津冀地区,南与长江三角洲毗邻,在南北经济链条中具有重要作用,其发展阶段与独特的东、中、西空间差异格局使其成为一个极具典型意义的研究区域。本文基于多学科融合的视角,以快速城市化的沿海工业大省山东省为例,对其近25年城市化与生态环境非协调性耦合关系、空间类型及城市化与生态环境非协调性影响因素展开分析,以期为山东省城市化与生态环境协调发展提供参考。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究方法

本文城市化与生态环境的非协调性耦合的判别,在借鉴诸多学者对耦合关系研究的基础上,构建城市化与生态环境评价指标体系,展开二者的非协调耦合关系判别及空间类型研究。

1.1.1 指标体系构建

基于现有研究成果,立足于山东省实际状况,遵循数据的代表性、综合性和可获取性的原则,从人口、经济、空间三个层面构建城市化评价指标,从污染减排、资源利用、生态保护视角构建生态环境综合测度指标,并结合熵值法进行综合测度,具体指标体系见表1。

1.1.2 非协调性耦合关系判别函数

首先,对数据进行无量纲处理,其中效益指标(正向指标)采用公式:uij=(xij-?茁ij)/(?琢ij-?茁ij)处理,成本指标(负向指标)采用公式:uij=(?琢ij-xij)/(?琢ij-?茁ij)处理。其中,uij为标准化后的数值,xij为原始指标,?琢ij为某一指标中的最大值,?茁ij为某一指标中的最小值。本文采用熵值法计算各指标的权重值。然后,在已有的耦合协调函数基础上,基于逆向思维,构建出非协调耦合判别函数,以表征城市化与生态环境交互耦合过程中的不协调状态,具体计算过程如下:

(1) 计算耦合度。耦合原为物理学概念,描述系统或要素相互影响的程度。城市化与生态环境的耦合关系表现在城市化对生态环境的胁迫及生态环境对城市发展的约束两个方面。借鉴物理学中耦合协调度测度模型,城市化与生态环境两个系统之间的相互作用强度表达式为:

C={(ui·uj)/(ui+uj)}1/2 (1)

式中,C代表城市化与生态环境两系统之间耦合度,取值位于0到1之间。当C=1时,两个系统之间的耦合度达到最大,系统向新的有序结构发展;当C=0时,两个系统之间的耦合度最小,两者处于无关状态,系统向无序发展。

(2) 计算非协调性耦合度。在以耦合度表征城市化与生态环境两系统之间相互作用的强弱基础上,构建两者的非协调性耦合度模型:

T=?鄣Ui+?茁UjD=(C×T)1/2ND=1-D (2)

式中,T为城市化与生态环境两系统的综合评价指数;D为协调性耦合度;ND为非协调性耦合度;?鄣、?茁为待定系数,本文取?鄣=?茁=1/2。

借鉴已有文献对耦合度、协调性耦合度的阶段划分[32],本文将城市化与生态环境非协调性耦合度分为4个阶段(表2):①0

1.2 数据来源

山东省相关数据主要来源于1990年~2014年《山东省统计年鉴》,山东省17地市相关数据主要来源于1990年~2014年山东省17地市统计年鉴、《山东城市统计年鉴》、山东省国民经济和社会发展统计公报及山东省环境状况公报。

2 山东省城市化与生态环境非协调性耦合时序演变特征

2.1 城市化水平演变过程

进入20世纪90年代,山东省依托铁路干线,以济南、青岛为中心,逐步形成“蓝区”引领带动、“黄区”高效增长、“省会圈”融合发展、“鲁南带”加速崛起的区域总体发展战略,加强城镇基础设施建设,提高城市承载能力和运行效率,带动山东省城市化水平的不断提高。1990年~2014年山东省城市化发展水平表现为明显的上升趋势,根据其上升幅度可以将城市化综合水平划分为两个阶段:1990年~2000年平稳增长阶段,城市化综合水平由1990年的0.111增长到2000年的0.260;2001年~2014年迅速增长阶段,城市化综合水平由2001年的0.280迅速增长到2014年的0.889。

不同发展阶段城市化内部三个子系统之间发展水平存在差异,1990年~2000年人口城市化明显快于经济城市化和土地城市化,该阶段山东省大力发展城市经济,积极推进非农化过程,大批农村劳动力进入城市,带动人口城市化的快速发展。2000年~2005年土地城市化快于经济城市化和人口城市化,2006年~2014年经济城市化快于土地城市化快于人口城市化(图1)。该阶段山东省走新型工业化道路,着力打造制造业强省,经济城市化水平明显提高,但受户籍制度的影响,人口城市化水平增长速度缓慢。

2.2 生态环境水平演变过程

在该时段内,山东省生态环境水平整体呈上升趋势,大致可将生态环境综合水平划分为三个阶段:1990年~1994年迅速增长阶段,生态环境水平由1990年的0.297增长到1994年的0.539;1995年~2002 年波动阶段,该阶段生态环境发展水平起伏较大,在0.550上下徘徊;2003年~2014年平稳增长阶段,在该阶段生态环境水平增幅明显减小,2014年生态环境综合水平达到0.703。20世纪90年代初山东省处于大力发展城市化初期,生态环境承载力强,生态环境质量较好;1995年后山东省大力推进工业化,以煤炭为主的能源结构加大对生态环境的破坏,“三废”污染严重,生态环境问题逐渐凸显,生态环境水平出现波动;2003年山东省全面启动生态省建设,突出大气污染治理,提高污水处理征收标准,推动农业生态建设等举措使生态环境水平逐渐改善。

不同发展阶段生态环境系统内部三个子系统发展水平也存在差异,研究阶段内污染减排水平、生态保护水平呈明显的上升趋势,而资源利用水平呈下降趋势,且生态保护水平明显优于污染减排水平优于资源利用水平(图2)。随经济社会发展水平的提高,人们的环保意识不断加强,环保投入不断加大,生态保护水平明显提升,但因山东省经济增长过度依赖高能耗、高排放的重工业,其资源利用水平持续下降。

2.3 城市化与生态环境非协调性耦合演变过程

1990年~2014年,山东省城市化与生态环境非协调性耦合度持续下降,由1990年的0.699下降到2014年的0.371,城市化与生态环境的非协调发展关系得到改善。根据曲线下降幅度可将城市化与生态环境非协调耦合度划分为三个阶段:1990年~1994年迅速降低阶段,两者的非协调耦合度由1990年的0.699下降到1994年的0.599,年均降幅2.86%,处于磨合非协调耦合阶段。该阶段生态环境综合水平明显高于城市化水平,城市化发展相对缓慢,未对生态环境造成严重影响;1995年~2002 年缓慢下降阶段,两者的非协调耦合度由1995年的0.593下降到2002年的0.543,年均降幅1.05%,虽仍处于磨合非协调耦合阶段,但该阶段城市化水平不断提高,第二产业为主的经济结构对生态环境胁迫作用不断加强,逐渐恶化的生态环境又对城市化的发展产生约束作用,两者的非协调互动关系明显;2003年~2014年迅速下降阶段,两者的非协调耦合度由2003年的0.513下降到2014年的0.371,年均降幅2.31%,处于拮抗非协调耦合阶段。该阶段城市化水平明显高于生态环境水平,但两者综合水平均在提升,城市化水平的提高推动绿色城市建设,城市化与生态环境的非良性互动关系减弱(图3)。1990年~2014年,山东省城市化与生态环境耦合度为呈平稳的增长趋势,但增幅较小,两者的耦合度由1990年的0.445上升到2014年的0.497,处于拮抗耦合阶段,表明城市化与生态环境之间非协调发展关系仍较明显。长期以来,唯GDP的“一维”发展方式对生态环境产生巨大压力,加剧城市化与生态环境间的非良性互动,如何在提高城市化水平的同时减少对资源环境的胁迫作用,促进城市化与生态环境的协调发展将是山东省在发展中要解决的关键问题。

3 山东省城市化与生态环境非协调耦合空间类型研究

3.1 山东省17地市城市化水平和生态环境水平空间分异特征

本文截取1990年、2000年、2010年和2014年作为时间断面,分析山东省17个地市的城市化与生态环境非协调耦合状况。

3.1.1山东省17地市城市化水平空间分布状况

综合测度模型测评结果显示:①山东省17地市城市化发展水平整体呈上升趋势,但区域差异一直存在,且差异逐渐变大。②山东省城市化水平呈东部地区高于西部地区、半岛地区高于内陆地区、胶济铁路沿线高于其他地区的空间特征。1990年鲁中地区处于较低城市化水平阶段,其他区域处于低城市化水平阶段,呈中部地区优于东、西部地区的空间格局;2000年山东省城市化水平空间差异变小,只有聊城市、菏泽市两市处于低城市化水平,其他地区均为较低城市化水平,呈东、中部地区优于西部地区的空间格局;2010年山东省城市化水平空间差异性增大,开始出现较高、高城市化水平,其中济南市、淄博市、青岛市进入高城市化水平阶段,东营市、烟台市、威海市处于较高城市化水平阶段,但菏泽市仍处于较低城市化水平阶段,其他地区均为中等城市化水平阶段。2014年山东省城市化水平进一步提高,高城市化水平、较高城市化水平区域进一步扩展,但主要分布在鲁东、鲁中地区(图4)。

由此可见,城市化与经济发展水平密切相关,经济发展水平较高的鲁东、鲁中地区,人力资源丰富、科技创新能力强,产业集聚和转型升级促进人口城市化。同时,产业发展、基础设施、人居空间用地需求促进土地城市化,进而促进城市化综合水平的提高;而经济欠发达的鲁西地区产业结构相对单一,工业化水平处于起步阶段,第一产业仍有一定占比,城市化转型对产业、就业转型相对迟缓,从而阻碍城市化水平提高。

3.1.2 山东省17地市生态环境水平空间分布状况

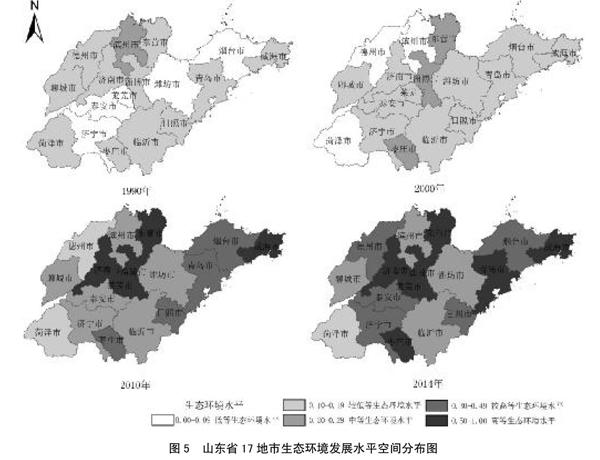

生态环境综合测度模型测评结果显示,山东省17地市生态环境发展水平空间分布与城市化发展水平空间分布有一定的相似性:①17地市生态环境发展水平整体呈上升趋势,生态环境发展水平由低生态环境水平向高生态环境水平不断转变,高值区域不断强化,覆盖范围不断变广,同时区域差异一直存在,且差异逐渐变大。②生态环境水平呈东部地区高于西部地区、半岛地区高于内陆地区的空间特征。1990年山东省生态环境水平呈现出鲁北地区、鲁南地区优于中部地区的空间格局;2000年生态环境水平空间差异性变动大,呈现出鲁中地区、鲁东地区优于鲁西地区的空间格局,其中菏泽市、德州市、滨州市由较低生态环境水平降为低生态环境水平;2010年山东省生态环境水平空间差异性猛增,涵盖生态环境水平的四个阶段,其中济南市、淄博市、莱芜市、东营市、威海市进入高生态环境水平阶段,德州市、菏泽市为较低生态环境水平阶段,呈现出鲁中地区优于其他地区的空间格局。2014年山东省生态环境水平进一步提高,高生态环境水平、较高生态环境水平区域进一步扩展,呈现出鲁中地区、鲁东地区优于鲁西地区的空间格局(图5)。

生态环境发展水平的空间差异主要受两方面的影响:一是区域自然环境的差异性,鲁东地区作为沿海平原地区,自然条件明显优于内陆地区,生态环境承载力强。二是人类开发行为的差异性,鲁中、鲁东地区开发早,人们对生态环境的开发状态已经由牺牲生态环境,转变为保护生态环境,而鲁西部分地区仍处在“毁青山要金山”的阶段。

3.2 山东省城市化与生态环境非协调性耦合空间格局

在对山东省17地市城市化与生态环境发展水平进行综合测度的基础上,对山东省17地市城市化与生态环境非协调耦合关系进行判别并展开时空格局分析。

研究结果显示:①山东省17地市城市化与生态环境非协调性耦合度整体呈下降趋势,两者的非协调耦合度由高度非协调耦合向拮抗非协调耦合不断转变,城市化与生态环境关系得到改善。②1990年山东省城市化与生态环境非协调耦合度分高度非协调耦合、磨合非协调耦合两种类型,呈现出鲁中、鲁东地区劣于其他地区的空间格局。鲁中、鲁东地区城市化发展明显优于生态环境状况,城市化与生态环境脱节现象明显、非良性互动关系明显;2000年城市化与生态环境非协调耦合度仍为高度非协调耦合、磨合非协调耦合两种类型,呈鲁西地区劣于其他地区的空间格局,鲁西地区加快城市化建设,城市化明显优于生态环境,城市化与生态环境非协调状况突出;2010年山东省城市化与生态环境非协调耦合度分拮抗非协调耦合、磨合非协调耦合两种类型,其中济南市、淄博市进入拮抗非协调耦合阶段,其他地区均为磨合非协调耦合阶段。济南市、淄博市城市化与生态环境水平明显高于其他区域,且城市化对环境保护、资源利用率起到良好促进作用,城市化与生态环境间非良性互动关系得到改善;2014年山东省城市化与生态环境非协调耦合度分拮抗非协调耦合和磨合非协调耦合两种类型,且拮抗非协调耦合区域减少,呈鲁中、鲁东地区优于鲁西地区的空间格局,此时山东省城市化水平明显优于生态环境水平,生态环境发展滞后(图6)。

3.3 山东省城市化与生态环境非协调性耦合空间格局影响机制

山东省城市化与生态环境非协调性耦合空间分布的异质性,不仅仅取决于区域城市化发展水平的高低与资源环境承载力的大小,更取决于影响城市化与生态环境耦合状态的一系列因素。根据山东省经济社会发展实际情况以及城市化与生态环境协耦合文献梳理,研究认为影响城市化与生态环境非协调性耦合空间格局的影响因素有区域自然环境、区域发展阶段、区域技术条件、区域产业结构、环境规制效率、区际关系结构等不同类型因素和影响机制共同驱动,形成沿海工业大省山东省城市化与生态环境非协调性耦合空间格局的综合驱动机制整体框架(图7)。

4 结论与对策

4.1 主要结论

(1) 1990年~2014年,山东省城市化发展水平表现为明显的上升趋势,增幅逐年增大。但是不同发展阶段城市化内部三个子系统之间发展水平存在差异。山东省生态环境发展水平整体呈上升趋势,但其有明显的阶段性特征,期间经历“上升阶段-波浪式的上升和下降阶段-平稳上升阶段” 三个发展阶段。不同发展阶段生态环境系统内部三个子系统发展水平也存在差异。人口城市化与资源利用水平需进一步加强。

(2) 1990年~2014年,城市化与生态环境的非协调性耦合度持续下降,降幅为46.92%,研究阶段内两者的非协调耦合关系明显改善:由磨合非协调耦合阶段转变到拮抗非协调耦合阶段。山东省城市化与生态环境耦合度处于拮抗耦合阶段,表明二者非协调发展关系仍较明显,需进一步加强生态环境保护力度。

(3) 山东省17地市城市化、生态环境发展水平整体上呈上升趋势,高值区域不断强化,覆盖区域不断变广,呈鲁东、鲁中地区优于鲁西地区的空间格局。山东省17地市城市化与生态环境非协调性耦合度整体呈下降趋势,由高度非协调耦合阶段向拮抗非协调耦合阶段不断转变,城市化与生态环境关系得到改善,呈鲁中、鲁东地区优于鲁西地区的空间格局。城市化与生态环境非协调性耦合空间格局主要受区域自然环境、区域发展阶段、区域技术条件、区域产业结构、环境规制效率、区际关系结构等因素影响。

4.2 主要对策

首先,优化产业结构,提高城市化水平。山东省现阶段大部分地区属于生态环境滞后地区,要进一步提高城市化水平,提升城市化质量,加强济南-青岛核心城市的辐射带动作用,推动产业结构调整,实现产业服务化的新型模式。使城市更具能力进行环保投资。其次,强化环保意识,增强区域资源环境承载能力。增大鲁中地区污染减排力度,落实鲁西南地区生态补偿制度。积极开展海绵城市建设,修复城市水生态环境,提高综合生态环境效益。再次,因地制宜,促进区域协调发展。根据山东省东西部城市化与区域资源环境承载能力现状,按照各地市的比较优势,优化国土开发格局,合理进行产业分工。鲁东地区要加强自主创新示范区建设,强化科技创新,集中发展耗能低、出口竞争力强的绿色产业。鲁西地区要结合当地的资源优势、经济技术基础和产业结构特点,加快培育具有地方特色的主导产业,同时加强与东部地区的专业化协作。最后,完善资源环境管理体系,推进生态文明建设。山东省作为传统工业大省,造纸、钢铁、水泥、电解铝等污染严重企业众多,要加严环保标准,淘汰落后产能,倒逼企业实施技术创新,加快企业转型升级,倡导发展“高、精、尖”项目。严格落实海洋生态红线区管控措施,加强对渤海、黄海海洋生态红线区的管理和保护修复,促进区域绿色发展。

参考文献:

[1] 陆大道, 陈明星. 关于“国家新型城镇化规划(2014-2020)”编制大背景的几点认识[J]. 地理学报, 2015, 70(2):179-185.

[2] 狄乾斌, 周琳. 我国沿海地区城市化与海洋服务业时空耦合协调发展评价[J]. 世界地理研究, 2015, 24(2):88-95.

[3] 姚士谋, 张平宇, 余成, 等. 城镇化理论与实践问题[J]. 地理科学, 2014, 34(6):641-647.

[4] 程钰, 刘凯, 徐成龙, 等. 山东半岛蓝色经济区人地系统可持续性评估及空间类型比较研究[J]. 经济地理 2015,

35(5):118-125.

[5] 刘耀彬. 资源环境约束下的适宜城市化进程测度理论与实证研究[M]. 社会科学文献出版社, 2011:1-10.

[6] Rodewald Amanda D, Rohr Rudolf P, Fortuna Miguel A, et al. Community-level demographic consequences of urbanization: an ecological network approach[J]. Journal of Animal Ecology, 2014, 83(6):1409-1417.

[7] Bronwyn Isaaca, Raylene Cookea, Daniel Ierodiaconoub, et al. Does urbanization have the potential to create an ecological trap for powerful owls (Ninox strenua)?[J]. Biological Conservation, 2014, 176(8):1-11.

[8] Horvath Roland, Magura Tibor, Tothmeresz Bela. Ignoring ecological demands masks the real effect of urbanization: A case study of ground-dwelling spiders along a rural–urban gradient in a lowland forest in Hungary[J]. Ecological Researc, 2012, 27(16):1069-1077.

[9] Sarma B, Sarma A K, Singh V P. Optimal ecological management practices (emps) for minimizing the impact of climate change and watershed degradation due to urbanization[J]. Water Resources Management, 2013, 27(11):4069-4082.

[10] Filloy J, Grosso S, Bellocq M I. Urbanization altered latitudinal patterns of bird diversity environment relationships in the southern Neotropics[J]. Urban Ecosystems, 2015, 18(3):777-791.

[11] 刘洋, 胡郴, 何文举. 资源消耗对湖南省城市化质量的影响研究——基于CD生产函数和误差修正模型的理论分析与实证检验[J]. 经济地理, 2013, 33(12):61-67.

[12] Jofre Monseny Jordi, Marin Lopez Raquel, Viladecans Marsal Elisabet. The determinants of localization and erbanization economies: evidence from the location of new firms in Spain Uri N D[J]. Journal of Regional Science, 2014, 54(2):313-337.

[13] 张郁, 杨青山. 基于利益视角的城市化与生态环境耦合关系诊断方法研究[J]. 经济地理, 2014, 34(4):166-170.

[14] McKendry Corina, Janos Nik. Greening the industrial city: equity, environment, and economic growth in Seattle and Chicago[J]. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, 2015,15(1):45-60.

[15] 陈晓红, 万鲁河, 周嘉. 城市化与生态环境协调发展的调控机制研究[J]. 经济地理, 2011, 31(3):489-492.

[16] 陈晓红, 万鲁河. 城市化与生态环境耦合的脆弱性与协调性作用机制研究[J]. 地理科学, 2013, 33(12):1450-1457.

[17] 方创琳, 鲍超, 乔标, 等. 城市化过程与生态环境效应[M]. 科学出版社, 2008.

[18] Maynard, Carly M.Accessing the environment: Delivering ecological and societal benefits through knowledge integration–The case of water management[J]. Applied Geography, 2015,58(3) 94-104.

[19] Deplazes P, Hegglin D, Gloor S, et al. Wilderness in the city: the urbanization of Echinococcus multilocularis[J]. Trends in parasitology, 2004,20(2):77-84.

[20] 刘耀彬. 江西省城市化与生态环境关系的动态计量分析[J]. 资源科学, 2008,30(6):829-836.

[21] 王少剑, 方创琳, 王洋. 京津冀地区城市化与生态环境交互耦合关系定量测度[J]. 生态学报, 2015,35(7):2244-2254.

[22] 王长建, 张小雷, 杜宏茹, 等. 近30a新疆城市化与生态环境互动关系的动态计量分析[J]. 中国沙漠, 2012,32(6):1794-1802.

[23] 陈晓红, 吴广斌, 万鲁河. 基于BP的城市化与生态环境耦合脆弱性与协调性动态模拟研究[J]. 地理科学, 2014,34(11):1337-1343.

[24] 孟岩, 赵庚星, 程晋南, 等. 基于MODIS遥感数据和GIS的山东省生态环境状况评价[J]. 中国生态农业学报, 2008,16(4):1020-1024.

[25] 聂艳, 雷文华, 周勇, 等. 区域城市化与生态环境耦合时空变异特征——以湖北省为例[J]. 中国土地科学, 2008

(11):56-62.

[26] 解利剑, 周素红, 闫小培. 近年来中国城市化与全球环境变化研究述评[J]. 地理科学进展, 2010,29(8):952-960.

[27] Gozgor Giray, Kablamaci Baris. What happened to urbanization in the globalization era? An empirical examination for poor emerging countries[J]. The Annals of Regional Science, 2015,55(2):533-553.

[28] 刘耀彬, 陈斐, 李仁东. 区域城市化与生态环境耦合发展模拟及调控策略: 以江苏省为例[J]. 地理研究, 2007,26(1):187-196.

[29] 刘艳艳, 王少剑. 珠三角地区城市化与生态环境的交互胁迫关系及耦合协调度[J]. 人文地理, 2015,30(3):64-71.

[30] 刘洋, 杨文龙, 李陈. 基于DAHP法的长三角城市化与城市人居环境协调度研究[J]. 世界地理研究, 2014,23(2):94-103.

[31] 孙平军. 1994年~2011年江苏省城市化与生态环境非协调性耦合关系的判别[J]. 长江流域资源与环境,23(08):

1051-1056.

[32] 孙平军, 丁四保, 修春亮, 等. 东北地区“人口-经济-空间”城市化协调性研究[J]. 地理科学, 2012,32(4):450-457.

Abstract: With the new urbanization and the ecological civilization construction has become a major development strategy, the relationship between urbanization and ecological environment has attracted a lot of attention. This article made an identification of non-coordination between urbanization and ecological environment in rapid urbanization of coastal industrial provinces Shandong province during 1990~2014, to study the spatial distribution with GIS. The results showed that:(1) Urbanization level and ecological environment level of Shandong province continued improving. The urbanization level and the level of resource uilization are low. (2) The non-coordination between urbanization and ecological environment in Shandong province continued to decline in 1990-2014, changed from the third stage of non-coordination to the second stage of non-coordination. (3) The level of urbanization and ecological environment and the degrees of non–coordination between urbanization and ecological environment of the central region and the eastern region is better than the western region. Regional natural environment, regional development stage, regional technical conditions, regional industrial structure, environmental regulation efficiency, inter-regional relations structures are the main factors of spatial differentiation. How to explore the coupling state between urbanization and ecological environment has important significance to guide the sustainable development of China's urbanization.

Key words: urbanization; ecological environment; nonconforming coupling;space type; Shandong province