周代中原用鼎制度变迁及相关问题探讨

2016-11-09刘颖惠

刘颖惠,曹 峻

(上海大学 历史系,上海 200444)

周代中原用鼎制度变迁及相关问题探讨

刘颖惠,曹峻

(上海大学 历史系,上海 200444)

两周时期确立并不断完善的用鼎制度,是中国青铜时代政治文明的重要组成部分与实物表现。考察周代中原地区贵族青铜墓葬用鼎制度,揭示出其在西周早中期初步形成、西周晚期逐渐成熟、春秋至战国早期进一步完善、直至战国中晚期走向衰落的变迁过程。在此过程中,中原用鼎情况显示周代用鼎制度的使用与封国实力、性别差异、多元文化等因素有关,本文一并加以探讨。

周代;中原;用鼎制度

青铜鼎是周代礼乐制度构成中最具代表性的器物。“武王克商,迁九鼎于雒”,“九鼎”即是商周易代之时政权交接的物证,表明此时鼎在商周人的意识中已是统治地位与权力的象征;这种象征效力在春秋时期亦未弱化,“楚子问鼎之大小轻重”,显示出在周礼衰微、诸侯并起各霸一方的情势下,对鼎的占有仍是贵族身份地位合法性的有力标志。因此以鼎为核心的青铜礼器及其使用制度,不仅直观揭示了其所有者的社会身份,而且投射出整个周代国家权力建构与等级社会的全貌,是周代文明的重要内涵。

郭宝均先生最早提出“列鼎”一说,此后俞伟超、高明、林沄、张闻捷诸先生从不同角度分别讨论了用鼎制度的相关内涵*参见郭宝均:《山彪镇与琉璃阁》,科学出版社,1959年;俞伟超、高明:《周代用鼎制度研究(上、中、下)》,北京大学学报,1978年第1、2期,1979第1期;林沄:《周代用鼎制度商榷》,《史学集刊》,1990年第3期;张闻捷:《周代用鼎制度疏证》,《考古学报》,2012年第2期。张闻捷先生还注意到,西周中后期贵族墓葬均只有一套正鼎,春秋中期以后,五鼎以上高级贵族墓葬中开始出现两套正鼎,形制上一套“古式”一套“今式”,战国以后,七鼎公卿以上贵族墓葬增加一套鬲形或敦形鼎作为第三套正鼎,数量多为九、七、七或七、五、五,等差有序。本文将进一步讨论鼎制变迁过程中形制方面的变化。。而关于该制度的变迁过程,则一直存在不同观点:一是以俞伟超先生为代表的“周初形成”说,认为周初墓葬中的鼎数已和“三礼”所述相符,即用鼎制度已具备完整形态并在此后稳定发展,从春秋初期至战国末,用鼎制度先后遭受到三次大的破坏,最终以秦的统一而彻底崩坏*参见俞伟超、高明:《周代用鼎制度研究(上、中、下)》,北京大学学报,1978年第1、2期,1979第1期。。宋建先生也认为西周早期周人鼎制已完全形成,而“列鼎”约从昭王时期开始便成为主要用鼎形式[1]。更多学者认为西周早期用鼎制度并未形成定制,但对其具体形成时代仍有不同认识。如印群先生认为,西周时期“列鼎制还处于初始阶段,尚未成熟”,“春秋中晚期列鼎制进一步发展”,从而谈到春秋时期“礼崩乐坏”的传统说法值得商榷*印群在《论周代列鼎制度的嬗变——质疑“春秋礼制崩坏说”》(辽宁大学学报,1999年第4期)中指出:“春秋中期以后用鼎制度出现的新变化,即诸侯开始用9鼎,诸侯之卿、上大夫用7鼎,下大夫则用5鼎。这是春秋中、晚期列鼎制进一步发展的标志。”。

用鼎制度的变迁实际上反映的是周代国家统治权力、等级化程度以及社会形态等宏观历史特征,是我们认识周代社会变迁的重要视角。前贤研究已为我们深入探讨用鼎制度提供了很好的基础,但由于早年材料有限,且各家所论在诸如“用鼎制度”“列鼎”等概念的定义上不甚明晰,所谓“完善鼎制”的界定标准也存在不同程度的分歧,因此对用鼎制度变迁的阐述较为芜杂。本文以“用鼎制度”指代广义的两周时期贵族使用青铜鼎以象征身份等级的鼎制,并将文献及考古发现的“鼎簋相配”的制度归入整个“用鼎制度”涵盖的范围之内;同时认同形制纹饰相同、大小相次的“列鼎”是用鼎制度达到规范和成熟的一种具体形式,且鉴于“列鼎”为用鼎的一种表现形式,为免混淆,不以“制度”称之。在此基础上,我们以两周时期周王室核心区域即中原范围内考古成果较为丰富的封国贵族墓葬为讨论对象,考察与周王室文化同源或关系较为密切的中原封国上层阶级用鼎制度,试揭示其在两周时期的发展规律,并结合时代背景解释其变迁过程中所呈现的相关现象与问题。

一、周代中原地区贵族青铜墓葬概述

本文研究范围以两周中原地区即陕西关中、山西中南部与河南一带为主。该区域在地域上距两周统治中心较近、文化渊源上与周王室关系紧密、政治上受王权辐射程度较深,其在两周时期的社会变迁情况亦反映出周文化发展的主体脉络。中原腹心及近傍典型的两周时期封国贵族墓葬考古遗存数量丰富,除王室墓葬至今未有具体考古成果外,级别较高的诸侯墓葬到低级士大夫墓均有不同程度的发掘,为研究周代用鼎制度提供了较为全面的参考证据。为了尽可能保证考古材料反映客观情况,本文收集中原地区身份或级别基本明确、世系较为清晰、级别较高且保存状况较好的贵族墓葬作为主要讨论对象,所涉及到的墓葬及大致情况如下:

天马-曲村北赵晋侯墓地[2]:位于山西曲沃县曲村镇北赵村西南,于1992年陆续展开发掘工作,至2001年共发掘6次,发现19座晋侯及夫人墓葬,其中8座被盗,11座保存完好。墓主身份可基本确定,世序完整,自西周早期至春秋早期依次为M113、M114(盗)→M9、M13→M6(盗)、M7(盗)→M32(盗)、M33(盗)→M91、M92→M1(盗)、M2(盗)→M8(盗)、M31→M64、M62、M63→M93、M102,一般情况下晋侯墓陪葬7鼎或5鼎,相应夫人墓5鼎或3鼎,较好地体现了西周至春秋早期晋国及中原鼎制的主要特征及演变情况。

三门峡市上村岭虢国墓地[4]:虢国为周初诸侯封国,虢君为周文王同母弟,可与同为姬姓的中原大国晋国进行对比。1956-1957年在河南省三门峡市上村岭发掘一处虢国贵族墓地,1990年以来在该地又发掘出M2001、M2009两座虢君墓葬,M2011虢太子墓,M2010虢国大夫墓,以及M2012、M2006、M2013、M1820等虢君夫人或贵族女性墓葬。主体年代在春秋早期,上限有西周晚期和春秋之初两种说法,本文大致以西周晚期宣幽时期至春秋早期为断限。虢君墓出土9鼎或7鼎,大夫墓5鼎,夫人墓5鼎或3鼎,同样有簠、盨代簋形式。

梁代村芮国墓地[5]:芮国,姬姓国,春秋时期为秦穆公所灭。该墓地位于陕西韩城市昝村乡梁带村北。2005年起发掘两代春秋早期芮国国君及夫人墓为:M27、M26、M19→M28,两代国君鼎制分别为7鼎和5鼎,夫人低一等,与晋侯墓情况相似,同为中原地区周文化用鼎形式的代表。

黄君孟夫妇墓[6]:1983年发掘于河南光山县西北宝相寺北侧,黄国为周代嬴姓国,地处中原与楚文化圈之交,西周末被楚国所侵,黄君孟夫妇墓G1、G2分别出土2鼎2豆,鼎形制似虢国,而偶数形式又与楚式葬俗相近,兼有中原传统与楚国风格。

太原金胜村赵卿墓[7]:1987年在山西省太原市南发掘M251大墓及车马坑,墓葬形制及出土随葬器物规格极高,从青铜器铭文及文献研究来看,对墓主推断有赵简子与赵襄子两种说法[8]。该墓保存完好、出土青铜礼器丰富,对反映春秋晚期至战国时期的中原贵族礼制具有重要的参考价值。

辉县琉璃阁墓地[9]:辉县周初时为共伯国,春秋时属卫,韩赵魏三家分晋后归于魏。1936年在琉璃阁墓地发掘的甲、乙二墓,形制、规格较高。该墓所处时代仍存在争议,本文以考察其所表现的中原地区普遍的物质文化面貌为主,认为该墓葬时间大致为春秋晚期到战国早期。此外还有5座战国大墓,时间在甲、乙二墓稍后,依次为M80、M55→M60→M75、M76,规格均较高,陪葬多套列鼎。

侯马上马墓地[10]:侯马位于山西省西南部,西周时为属国,春秋时属晋,战国时属魏。上马墓地1963-1987年发掘,共发掘铜礼器墓19座,时代从春秋早期至春秋战国之际,出土青铜鼎数最多有五鼎墓2座M1004、M5218,其余多为3鼎、2鼎或1鼎,墓主为级别较低的士大夫,其用鼎制度基本沿袭了西周制度。另外出现较多鼎配簠、豆、敦代替西周的鼎簋相配形式,晚期出现随葬仿铜陶礼器,与中原其他地区大致相同,体现出中原地区东周时期贵族墓葬陪葬礼器的新变化。

长治分水岭韩国墓地[11]:长治地区,战国时称“上党”,为韩、赵、魏三国交错地区,自三家分晋至秦昭襄王四十五年(公元前261年)皆属韩,分水岭可能为该时期贵族墓葬区。其中以1972年发掘M269、M270两座春秋晚期大墓规格最高,墓主为姬姓韩氏贵族夫妇,陪葬铜礼器有两套正鼎。1965年发掘大型墓M126,器物多残损。1959-1961年在该地共发掘战国墓19座,出铜器大型墓有M26(盗)、M25、M53三座,四座陶铜并有墓M20(盗)、M21、M35(盗)、M36(盗),时代从春秋晚期到战国早期。随葬铜器多簠、豆、敦配鼎形式,战国中晚期多陶铜并存或仅为陶器陪葬。

潞城潞河韩国墓地[12]:潞河村附近为东周古城遗址,潞河村为墓葬区,1982年发掘的战国初期墓葬M7保存情况较好,推测墓主身份可能为韩国卿大夫,可将其与同时代其他地区同阶级墓葬鼎制进行对比。

长子墓地[13]:长子县位于晋东南地区,附近有东周城址。1973年在羊圈沟发掘墓葬M1、M2、M3、M6,1977年在牛家坡发掘M7,1979年在牛家坡发掘M10、M11、M12,共8座东周墓,其中以M7规模最大,出土丰富的青铜礼器,墓主身份推测为士大夫。

此外,除侯马上马墓地、长治分水岭墓地之外,低级士大夫墓葬在中原地区分布较广,如洪洞县永凝堡西周墓地[14]、临猗程村墓地[15]、陕县后川魏国墓地[16]、韩城梁代村芮国墓地西区[17]等,因墓主身份等级较低,或因墓葬被盗情况较多,青铜器随葬品不多,且多出3鼎、1鼎或无鼎,仅极个别墓葬出有5鼎。此类墓葬数量较多,文中不作为主要的参考对象列出。

二、两周中原地区用鼎制度的变迁

两周时期用鼎制度的发展是一个连续的过程,从考古发现所见的中原封国贵族墓葬材料可窥见其发展规律以及中原鼎制的普遍特征。从目前材料来看,两周时期中原用鼎制度大致经历了初生、成熟、发展及衰落的不同阶段。

1.西周早中期:初生期

西周早中期的贵族墓葬主要有天马-曲村北赵晋侯墓地、上村岭虢国墓及宝鸡国墓等。

天马-曲村墓地可分为两部分,位于北赵的晋侯墓地由晋侯与夫人的异穴合葬墓所组成,均有规格较高、一定数目的青铜鼎陪葬;另一处曲村墓地为两周时期中小型贵族铜器墓葬,出土三鼎、二鼎、一鼎或无鼎陪葬。晋国诸侯及贵族墓葬清晰地说明了鼎制在该时期已经具有了一种等级含义,且这一时期墓葬中使用的青铜鼎存在着形制、纹饰方面未见明显统一的现象。如西周早期M114晋侯燮父墓中所存两方鼎,一件(M114:217)四角和每侧面中部有扉棱,器身饰兽面纹,四圆柱足上饰蕉叶纹,内壁有铭文;另一件(M114:216)则为敛口、有盖、两附耳,器盖和口沿下饰虺龙纹,兽形足上饰兽面纹。而在另一座保存完整的燮父夫人墓M113中这一现象表现得更为突出。该墓出土8鼎6簋,其中青铜鼎的形制、纹饰均不一。如标本M113:34为斜直壁向外垂腹、浅圜底,四柱足的方鼎,外壁饰弦纹两道,有烟炱痕迹;M113:51虽也为方鼎,但腹壁直内收、四柱足较高,器外四角有扉棱,四壁饰浅浮雕兽面纹;M113:52则是圆口方唇、三柱足的圆鼎;M l l3:57亦为圆口、粗三柱足的圆鼎,但有盖,器壁和器盖上都饰有瓦纹,也与前器存在着明显的区别。

由上述用鼎现象可知,这一时期已存在以鼎的使用及鼎数多少来象征和区分贵族的身份等级,可以认为此时用鼎制度已经出现。但同时,同级别贵族用鼎数目不等,随葬青铜鼎在形制、纹饰、大小规范方面也不完全统一,说明尽管用鼎制度已经出现,但尚未成熟和完善,各封国贵族在鼎的使用上还没有形成规范化的意识。

2.西周晚期至春秋中期:成熟期

西周晚期春秋早期开始,各封国用鼎制度出现使用形制和纹饰相同、大小相次的列鼎,并有形制、纹饰、大小完全相同的列簋,这种规范的列鼎标志着周代中原地区用鼎制度的成熟。这在中原地区各封国贵族墓葬中均有所体现。

天马-曲村北赵晋侯墓地自西周晚期开始,用鼎情况出现向形制纹饰相似、大小相次的列鼎过渡的趋势,到了春秋时期列鼎形式就更加规范。如厉王时期M91靖侯宜臼墓出土7鼎,形制略有差别;宣王时期的M8晋献侯籍(苏)墓虽然被盗,但根据残存2件铜簋大小、形制、纹饰、铭文基本相同的情况推测,随葬的青铜鼎也应为大体相同的列鼎;M31献侯夫人墓为3鼎2簋,3鼎形制基本相同,大小相次,均为重环纹;2簋形制大小相同,基本符合一套列鼎形式;宣幽之际的M64晋穆侯费王墓实际出5鼎,穆侯夫人墓M62出3鼎4簋,3鼎大小相次,4簋形制大小相同,已初步具备列鼎形态。由此可见,晋侯所用鼎由早期形制、纹饰均不一致开始向形制纹饰基本相同、大小相次的列鼎形式转变。直到春秋早期的M93晋文侯仇墓出土形制与纹饰相同、大小相次的5件列鼎,与形制、纹饰、大小均相同的6簋,以及M102晋侯夫人墓出3件形制、纹样相同,大小相次的列鼎与4件形制、纹样、大小均相同的列簋,晋国用鼎制度明显呈现出成熟的规范化特征。

在虢国墓地,处于西周末至春秋初的M2009出有9列鼎,M2011出7件波曲纹列鼎、1件缠体龙纹鼎、1件重环纹鼎,以及形制纹饰大小均相同的 8件窃曲纹簋;M2001虢君季墓出形制纹饰相同,大小依次递减的7件列鼎,夫人墓M2012也出有5件垂麟纹列鼎、4件窃曲纹簋;M2010虢国大夫墓出3件形制纹饰相同,大小依次递减的窃曲纹列鼎、形制大小纹饰相同的4件簋,M2013、M2006和M1820贵族夫人墓均出3件列鼎。可见该时期虢国贵族用鼎制度形制已非常完备,用鼎制度中成熟的列鼎形式在虢国贵族中普遍流行。

陕西梁代村春秋早期芮国墓地可见相似情况,M27芮桓公墓出形制纹样相同,大小相次的7件列鼎,为双附耳,马蹄形足,口沿下饰一周窃曲纹,下缘有一道凸弦纹;簋分2型,形制纹样大小相同的A型簋6件,可知是一套标准的7鼎6簋诸侯国国君鼎制。M26芮公夫人芮姜墓出5列鼎,均为附耳,马蹄形足,颈、耳部饰窃曲纹,腹部饰垂鳞纹,以及4列簋。M19次夫人墓出4鼎4簋,其中A型3件列鼎形制纹样相同,立耳、兽蹄形足,颈部饰窃曲纹、腹部饰垂鳞纹,大小相次。M28芮伯万墓出5列鼎,均为附耳、兽蹄形足,腹部饰一周凸弦纹,弦纹上部饰一周窃曲纹,下腹素面,另有4列簋,形制纹饰均相似。

由此可见,西周晚期到春秋初“列鼎”在一些封国已经开始出现并发展完备,成为周代用鼎制度成熟的重要表现和标志。自此开始,以“列鼎”形式象征社会身份的用鼎制度相对稳定,其所具有的象征效力亦为两周时期各封国所认同。

3.春秋晚期至战国早期:进一步发展

从春秋晚期开始直至战国早期,用鼎制度延续前一阶段的“列鼎”形式,且在鼎制组合上有所创新,同一墓葬中出现两套甚至多套列鼎陪葬;形制和纹饰上也表现出多元文化因素的特征,是用鼎制度进一步发展的表现。

春秋晚期长治分水岭韩国墓地两座墓葬均出两套列鼎,在形制上有所差别。M269共出9鼎,分为两组,Ⅰ式5件,侈耳立于器身口沿,圜底深腹,蹄足瘦长,腹有凸弦纹一道,无盖,大小相次;Ⅱ式4件,附耳外侈,圜底深腹,兽蹄足,有盖,大小相次,纹饰各不尽同,可看成一组形制不完全一致的列鼎。M270(墓主为女性,可能为M269夫人墓)共出鼎10件,分为两组,Ⅰ式5件,侈耳立于口沿,圜底深腹,兽蹄足,素面,无盖,大小基本相次(有两两相同);Ⅱ式5件,附耳外侈,圜底深腹,兽蹄足,腹有凸弦纹一道,带盖,盖上三环钮,大小相次。春秋晚期的辉县琉璃阁墓地,其中甲墓出土蟠虺纹附耳升鼎5件,蟠螭纹三环钮盖鼎9件;乙墓出蟠螭纹沿耳鼎5件(现仅见3件)、弦纹平盖鼎5件,均为两组成套列鼎。M80出5件有盖列鼎和7件无盖列鼎各一套,7件列鼎两两略等分四级而渐大,是该地区初期列鼎的过渡形式,与长治分水岭M270出土Ⅱ式情况相似。M55墓主为M80夫人,出有盖列鼎5件,无盖列鼎7件,与M80鼎制基本相同。而M60*墓主身份因墓地国属不能确定而存在争议,本文据李建生《辉县琉璃阁与太原赵卿墓相关问题》一文,认为该墓主为晋国范卿。出土两种形制有盖列鼎分别为5件一组和9件一组,另有无盖列鼎9件,共三套列鼎,规格较高。太原金胜村赵卿墓M251出土鼎共25件,其中成列鼎的有Ⅱ式4件,形制纹饰相同,尺寸约略相次,Ⅲ式7件,形制、纹饰均一致,尺寸大小相次,Ⅳ式为5件敦形鼎,Ⅴ式为6件鬲形鼎,皆为形制、纹饰相同,大小相次,共四套列鼎,数目为4、5、6、7,并非常规基数列鼎。

在风格上,多套列鼎表现出不同的形制和纹饰特征,既有西周中原地区传统风格的延续,又包含了封国在该时期与其他地区的文化交流或本地域文化特征发展等多元文化因素的融合。如辉县琉璃阁乙墓所出平盖鼎在中原地区两周青铜器中极为少见,却是山东地区主要鼎型;另外,甲乙墓列鼎形制非大小相次,而是大小相等,与春秋中晚期莒国贵族墓相似,即该时期琉璃阁墓地鼎制可能吸收了山东地区鼎制特点[18]。琉璃阁M75出土有盖列鼎5件及一套空足有盖鬲形列鼎5件,后者形制特别,可能是地方风格[19]。

可见,春秋晚期到战国早期,“列鼎”形式仍然盛行,更进一步表现在高级贵族墓葬中出现两套甚至多套列鼎,其中包括沿袭中原周制传统风格和形制特点,也包括这一时期的新兴风格,特别是列鼎的形制与纹饰上反映出中原与其他地域共同影响和作用下的文化特征。

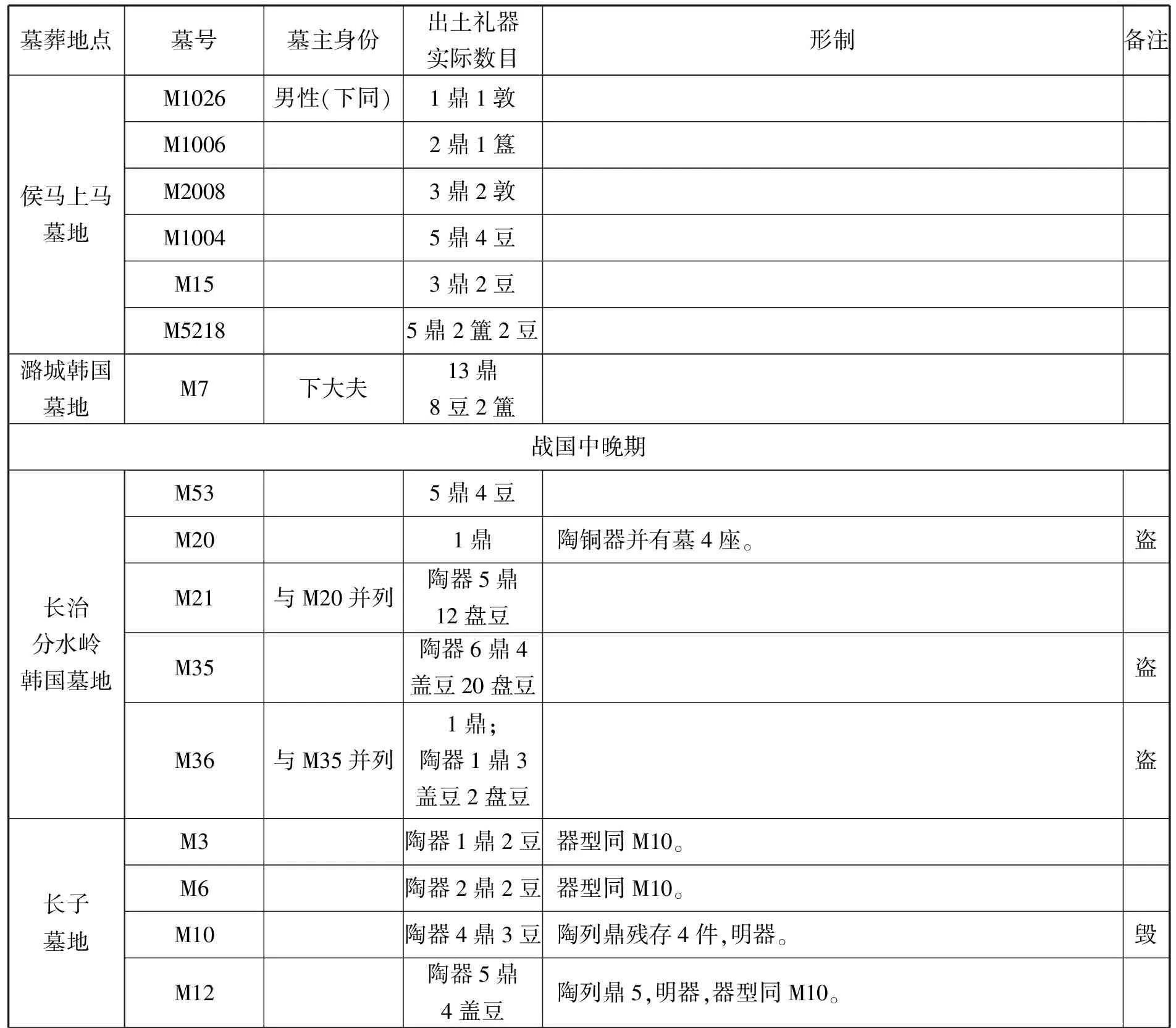

4.战国中晚期:衰落期

战国中晚期,中原地区贵族墓葬中所出随葬品类型与之前发生较大改变,青铜礼器数量有所减少,铜礼器墓、陶铜器并存墓、仅出陶礼器墓的情况皆存在,且时间越晚的墓葬、越多见陶礼器墓而不见青铜鼎,表明该时期用鼎制度已走向衰落直至消失。

例如长治分水岭韩国墓地战国晚期墓葬,发掘陶铜器并有墓4座,其中M20被盗,仅存铜鼎1件及部分陶礼器;M21出土陶礼器5鼎12盘豆;M35出土陶礼器6鼎4盖豆20盘豆;M36出土1件青铜鼎和陶礼器1鼎3盖豆2盘豆。

仅出陶礼器墓葬的如长子墓地战国中晚期韩国墓M10(毁)出土陶列鼎4件(残)及3件陶豆,M3出陶器1鼎2豆,M6出陶器2鼎2豆,M5出陶器5列鼎和4盖豆,器型均同M10。

相同情况的其他中原地区战国晚期中小型贵族墓葬的数量非常多,不一一列举。

从这些材料来看,战国中晚期用鼎制度及两周礼制的衰落是显而易见的。究其原因,随着青铜时代步入最后阶段,社会发生的重大变革对形成并延续于整个两周时期的传统礼制、社会秩序等都造成了巨大冲击。周王朝的彻底失势使其失去以礼乐制度维护社会等级秩序的强制力,青铜礼器也逐渐退出贵族生活领域。而鼎制在东周由制度完备到后期衰落这一转变并非突变,社会文化的多元与开放既是推动其兴盛的动因,也是促成鼎制最终解体的根源。

三、两周中原地区用鼎制度的相关问题

上文所述中原地区贵族青铜墓葬用鼎制度在从初生到成熟、发展进而衰落的变迁过程中,也显现出一些复杂的现象,对这些现象与相关问题进行探讨,可以使我们对周代用鼎制度有更深入的认识。

1.同一时期不同封国用鼎情况有所不同

周代虽然用鼎制度呈现一定的变迁规律,但其在各封国并非铁板一块、完全一致,而是存在着不同的使用情况,特别是在西周晚期、春秋初年的两周之际,晋、虢这两个主要封国之间的用鼎差异表现得尤为明显。

如两周之际晋侯除了西周晚期的靖侯M91随葬7鼎之外,M64穆侯与M93文侯都只随葬5鼎、未及诸侯常制的7鼎。这种情况对西周时与王室关系密切且政治地位较高的中原大国来说似乎不甚合理。我们往往称西周晚期至春秋战国为礼制渐衰乃至出现“礼崩乐坏”的时期,诸侯坐大而凌驾于周王之上。然而晋侯墓葬中所观察到的、最代表礼制的用鼎制度的发展情况并不完全符合这一认识。

但是与晋侯墓形成鲜明对比的是,西周晚期的虢君墓葬却存在随葬有7鼎、乃至9鼎的“高规格”现象。如上村岭M2009虢君仲随葬9鼎4盨、M2001虢君季随葬7鼎6簋、M2011虢太子随葬9鼎8簋等。可见虢国国君随葬青铜鼎的情况与晋国有很大差别,前者用鼎级别要高于后者不少。这应与两周之际虢国的重要地位有关。在很可能存在的西周末年的党派斗争中,虢石父作为幽王、褒姒的一方,曾共同取得了对申后与宜臼的胜利、逼迫太子离开王室逃奔外家[20];而在东迁后平王又为了抑制郑伯而倚重虢伯,说明春秋初在列侯中只有虢国具备足够势力与郑伯抗衡。可见两周之际虢国在周王室中的地位非同一般,其国君墓葬使用高规格用鼎制度的现象也便可以理解了。可以认为,东周时期普遍出现的礼制“僭越”现象,在西周晚期虢国国君墓葬中就已经开始显现。

2.周代贵族用鼎制度的等级差异亦与性别有关

两周中原地区高级贵族墓葬多夫妇异穴合葬的情况,这就存在着在用鼎制度的研究中周代贵族男性与女性是否应加以区别的问题。从文献上看,《礼记·玉藻》曰:“夫人与君同庖”,但从考古材料可以看到,女性礼制与男性在等级上是有差别的。

如上村岭虢国墓地西周晚期春秋早期的M2001虢君季墓出土7鼎6簋,其夫人梁姬墓M2012出5鼎4簋。同时期天马-曲村北赵晋侯墓地M64晋穆侯费王墓出土5鼎4簋,其夫人墓M62出3鼎4簋;M93晋文侯墓出土5鼎6簋,M102文侯夫人墓出土3鼎4簋。这些墓葬均表现为夫人比其夫低一等。梁代村芮国墓地M27芮桓公墓出土7鼎6簋、 M26芮公夫人芮姜墓为5鼎4簋、M19次夫人墓为3鼎4簋,国君、夫人、次夫人用鼎数目成7、5、3递减,体现了严格的身份差异。

可见周代用鼎制度中确实存在男女级别不同的现象,不仅夫、妇使用鼎数不同,而且即使同为配偶,妻、妾也由于身份不同而须使用不同的鼎制。

3.鼎簋组合并非普遍定制,且在春秋战国时期变化较大

据文献与前人研究可见,周代有一套“九鼎配八簋、七鼎配六簋、五鼎配四簋、三鼎配二簋、一鼎无簋”的鼎簋组合制度[21],从而出现根据出土簋数判断相应鼎数并推测墓主身份级别的做法。但这种推测可能存在问题。从实际考古发现的情况来看,上述鼎簋数目组合并非绝对,如保存完好的晋侯墓M91为7鼎配5簋;M62晋穆侯夫人墓为3鼎配4簋,M93晋文侯墓为5鼎6簋,M102文侯夫人墓为3鼎4簋,梁代村芮国墓M19芮桓公次夫人墓为3鼎4簋,等等。可见实际情况与文献所载并不完全相符。

此外,东周时期礼器组合更突破了西周早中期较为规范的鼎簋配套形式,西周晚期到春秋初期时开始出现簠、盨代簋或共出的形式,春秋中期豆、敦作为与鼎搭配的礼器组合逐渐丰富,在中原各地墓葬中均有发现,反映出东周时期青铜器器型流行趋势的变化。如两周之际的虢国墓M2009出土9鼎4盨,无簋;M2001出土7鼎6簋4盨2簠,三者皆有;M2013出土3鼎2簠等。春秋中晚期到战国时期多出豆、敦,如琉璃阁墓地M80出土4簋4簠,M55出土4簋4簠2豆,M60出土6簋4簠1豆,M75出12豆,M76出22豆;太原金胜村赵卿墓出土14豆及若干件簠、盨;长治分水岭韩国墓M269出土2簠1敦,M270出土2敦2簠;潞城潞河韩国墓M7出土8豆2簠;长子墓地M7出土5豆2簠1敦等等(详见附表)。总之,东周时期与鼎相配的礼器组合形式更为丰富,打破了西周早中期阶段鼎簋相配的制度,且器物数目相对随意,并无严格规定。

4.中原地区各封国用鼎制度表现为多种文化因素的影响

风格更为地方化的如河南光山县春秋早期黄君孟夫妇墓G1、G2,均出土2鼎2豆,两鼎相同,形状与虢国圆鼎相似,而纹饰为蟠虺纹、对环纹、三角纹、波浪纹,与虢国常见窃曲纹有所差别,同时偶数鼎则以楚式为多,结合黄国历史背景,可见黄国鼎制当是受楚国风格影响较深[23]。由此可见,中原封国用鼎制度并非完全为周礼的产物,也非单一表现为周王室的附属或分支,仍包含有诸如地域交往等其他因素的影响。

四、小结

观察中原地区两周时期贵族墓葬所见用鼎情况,可知在西周早、中期已形成一套以用鼎数目象征贵族等级身份的制度,然而这一时期中原各封国所用鼎在数目、形制等方面并不规范,未形成定制,这是鼎制仍处于初级阶段的表现。西周晚期至春秋中期,各封国逐渐开始使用一套形制纹饰相同、大小相次的列鼎,并配有形制、纹饰、大小完全相同的列簋,标志着周代中原地区用鼎制度已达到成熟,列鼎形式开始作为中原地区用鼎制度完善的标志,其象征效力为各封国普遍认同,保证了周代礼制传统的延续。春秋晚期到战国早期,随着社会的变革,各封国贵族墓葬所见用鼎制度出现更丰富的文化因素,即同一墓葬中出现两套列鼎甚至多套列鼎陪葬,且在仍以鼎数象征等级高低的社会身份的同时,鼎的形制风格、使用规则等都出现了变化,鼎制得到进一步发展。至战国中晚期,中原地区贵族墓葬中的青铜礼器数量减少,出现陶铜器并存、甚至仅出陶礼器而不见青铜鼎的情况,说明该时期用鼎制度已走向衰落直至消失。

同时,在周代中原地区用鼎制度的变迁过程中也出现一些复杂的现象,反映了所处时期的社会历史情况。如同一时期不同封国用鼎情况有所差异,可能与不同封国的地位和势力大小有关;贵族夫妻合葬墓中所见的男性与女性鼎制有所区别,可见用鼎制度也包含男女性别的等级含义;再者文献中鼎簋组合的礼制规范在用鼎制度实际实行的过程中并未被严格遵循,且在东周时期出现更多簠、盨、豆、敦配鼎的礼器组合形式,数量、种类都有所增多;此外东周社会的开放程度更高,各地域因战争等人口流动和交往也更为频繁,中原地区各封国在延续西周礼制传统继续作为社会等级构架的前提下,不同程度地融入外来文化因素,形成各自的地域特色。以上种种,都向我们展示了周代中原用鼎制度的深刻而丰富的内涵。

[1]宋建.关于西周时期的用鼎问题[J].考古与文物,1983,(1).

[2]北京大学考古系,山西省考古研究所.1992年春天马-曲村遗址墓葬发掘报告[C].文物,1993,(3);北京大学考古系,山西省考古研究所.天马-曲村遗址北赵晋侯墓地第二次发掘[J].文物,1994,(1);北京大学考古系,山西省考古研究所.天马-曲村遗址北赵晋侯墓地第三次发掘[C].文物,1994,(8);北京大学考古系,山西省考古研究所.天马-曲村遗址北赵晋侯墓地第四次发掘[C].文物,1994,(8);北京大学考古系,山西省考古研究所.天马-曲村遗址北赵晋侯墓地第五次发掘[C].文物,1995,(7);北京大学考古文博院,山西省考古研究所.天马-曲村一直北赵晋侯墓地第六次发掘[C].文物,2001,(8);邹衡.天马-曲村(1980-1989)[M].北京:科学出版社,2000.

[4]中国科学院考古研究所.上村岭虢国墓地[M].北京:科学出版社,1959;河南省文物考古研究所,三门峡市文物工作队.三门峡上村岭虢国墓地M2001发掘简报[C].华夏考古,1992,(3);河南省文物考古研究所,三门峡市文物工作队.上村岭虢国墓地M2006的清理[J].文物,1995,(1);河南省文物考古研究所,三门峡市文物工作队.三门峡虢国墓地M2010的清理[J].文物,2000,(12);河南省文物考古研究所,三门峡市文物工作队.三门峡虢国墓地M2013的发掘清理[J].文物,2000,(12);河南省文物考古研究所,三门峡市文物工作队.三门峡虢国墓(第一卷)[M].北京:文物出版社,1999;贾洪波.关于虢国墓地的年代和M2001、M2009的墓主问题[J].中原文物,2014,(6).

[5]陕西省考古研究所,渭南市文物保护考古研究所,韩城市文物旅游局.陕西韩城梁带村遗址M19发掘简报[J].考古与文物,2007,(2);陕西省考古研究所等.陕西韩城梁带村遗址M27发掘简报[J].考古与文物,2007,(6);陕西省考古研究所等.陕西韩城梁带村遗址M26发掘简报[J].文物,2008 ,(1);陕西省考古研究院.陕西韩城市梁代村芮国墓地M28的发掘[J].考古,2009,(4).

[6]河南信阳地区文管会,光山县文管会.春秋早期黄君孟夫妇墓发掘报告[J].考古,1984,(4);裴明相.论黄与楚、虢文化的关系[J].江汉考古,1986,(1).

[7]太原市文物考古研究所.晋国赵卿墓[M].文物出版社,2003;b.山西省考古研究所,太原市文物管理委员会.太原金胜村251号春秋大墓及车马坑发掘简报[J].文物,1989,(9);张崇宁.太原金胜村251号墓主探讨[J].中国历史文物,2005,(1);d白国红.太原金胜村赵简子墓所见春秋晚期礼制变革[J].中国历史文物,2006,(3).

[8]关于该墓墓主身份的判断,2003年出版的《晋国赵卿墓》推定墓主为春秋晚期晋国正卿赵简子赵鞅,张崇宁先生在《太原金胜村251号墓主探讨》一文中认为该墓墓主应为赵襄子,年代处于战国时期。

[9]中国科学院考古研究所编著.辉县发掘报告[M].科学出版社,1956;河南博物馆,台北国立历史博物馆.辉县琉璃阁甲乙二墓[M].大象出版社,2004;李建生.辉县琉璃阁与太原赵卿墓相关问题[J].中国国家博物馆馆刊[J].2012,(2);郭宝均.山彪镇与琉璃阁[M].科学出版社,1959.

[10]山西省考古研究所.上马墓地[M].北京:文物出版社,1994;山西省考古研究所.山西侯马上马墓地发掘简报(1963-1986年)[M].文物,1989,(6);山西省文物管理委员会侯马工作站.山西侯马上马村东周墓葬[J].考古,1963,(5)。对该墓所处时代及墓主的推断有三种说法,郭宝均先生认为该墓是战国中晚期魏公室墓,李学勤先生认为是春秋中期到战国的卫国墓,李建生在肯定金胜村赵卿墓墓主为赵简子基础上推断琉璃阁墓葬为春秋战国之际的晋国范卿墓。

[11]边成俢.山西长治分水岭126号墓发掘简报[J].文物,1972,(4);山西省文物管理委员会,山西省考古研究所.山西长治分水岭战国墓葬第二次发掘[J].考古,1964,(3);山西省文物管理委员会.山西长治分水岭古墓的清理[J].考古学报,1957,(1);山西省文物工作委员会晋东南工作组,山西省长治市博物馆.长治分水岭269、270号东周墓[J].考古学报,1974,(2).

[12]山西省考古研究所,山西省晋东南地区文化局.山西省潞城县潞河战国墓[J].文物,1986,(6).

[13]山西省考古研究所.山西长子县东周墓[J].考古学报,1984,(4).

[14]山西省文物工作委员会,洪洞县文化馆.山西洪洞永凝堡西周墓葬[J].文物,1987,(2).

[15]中国社科院考古研究所.临猗程村墓地[M].北京:大百科全书出版社,2003.

[16]中国科学院考古研究所.陕县东周秦汉墓[M].北京:科学出版社,1994.

[17]山西省考古研究院,渭南市考古所,韩城市文物局.山西韩城梁代村芮国墓地西区发掘简报[J].考古与文物,2010,(1).

[18]河南博物馆,台北国立历史博物馆.辉县琉璃阁甲乙二墓[M].郑州:大象出版社,2004.20.

[19]郭宝均.山彪镇与琉璃阁[M].北京:科学出版社,1959.56-68.

[20]李峰.西周的灭亡:中国早期国家的地理和政治危机[M].上海:上海古籍出版社,2007.294-296.

[21]俞伟超,高明.周代用鼎制度研究(上)[J].北京大学学报,1978,(1):94-96.

[22]卢连成,胡智生.宝鸡茹家庄,竹园沟墓地有关问题的探讨[J].文物,1983,(2):18.

[23]河南信阳地区文管会,光山县文管会.春秋早期黄君孟夫妇墓发掘报告[J].考古,1984,(4).

[责任编辑:郭昱]

附表:中原地区青铜墓葬所见用鼎情况概览表

墓葬地点墓号墓主身份出土礼器实际数目形制备注西周早中期天马-曲村北赵晋侯墓地M114晋侯燮父2鼎1簋均为方鼎,M114:217器身兽面纹,柱足饰蕉叶纹,内壁有铭文;M114:216有盖,附耳,器盖和口沿下饰虺龙纹,兽形足上饰兽面纹。盗M113晋侯燮父夫人8鼎6簋标本鼎M113:34四柱足,外壁饰弦纹,内壁有铭文;M113:51四柱足较高,器外角有扉棱,四壁饰浅浮雕兽面纹;M113:52三柱足;Mll3:57有盖,三柱足,器壁和器盖上都饰瓦纹。M9晋武侯宁族?盗M13晋武侯夫人5鼎4簋M33厉侯福2鼎1簋盗宝鸡国墓地纸坊头M1第一代伯4鼎5簋2圆鼎,其中一件有盖,1分裆圆鼎,1方鼎;3方座簋,1高圈足双耳簋,1四耳方座簋。扰竹园沟M13伯7鼎3簋3圆鼎,1分裆圆鼎,1扁足圆鼎,2方鼎;3圆簋。殉妾2鼎1簋1圆鼎,1分裆圆鼎;1簋。竹园沟M1 伯5鼎3簋3鼎形制纹饰相同,大小有别,另2鼎形制纹饰与前三件略同,大小有别;3簋形制纹饰大小均有别。扰竹园沟M7伯格3鼎2簋1圆鼎,1父葵分裆圆鼎,1丰公鼎;2簋形制纹饰大小铭文相似。殉妾1鼎1簋1圆鼎;1带盖铜簋。竹园沟M4季4鼎2簋3圆鼎1方鼎2簋,圆鼎形制纹饰有别;2簋形制纹饰不同。殉妾3鼎1簋3圆鼎1簋,圆鼎形制纹饰有别。茹家庄M1伯倁8鼎5簋4圆鼎3方鼎1带盘鸟足鼎,8鼎风格、形制差异均较大;5簋形制纹饰大小均不同。殉妾儿氏5鼎4簋5鼎形制一样,大小相次,3件有铭文“儿”字;4簋形制大小相同。茹家庄M2伯倁妻井姬6鼎5簋2圆鼎形制纹饰大小有别,2附耳鼎一大一小,形制纹饰铭文均相同,1方鼎,1独柱带盘鼎;2直棱簋,形制大小均相同,2带盖双耳簋,形制相同,1双环簋。

墓葬地点墓号墓主身份出土礼器实际数目形制备注西周晚期至春秋中期天马-曲村北赵晋侯墓地M91喜父=靖侯宜臼7鼎5簋M92靖侯夫人2鼎2盨鼎M92:9附耳,三兽足,颈部饰重环纹、弦纹,内壁有铭文。M8献侯籍/苏?余1鼎M8:28器壁凸弦纹和重环纹相间,内壁有铭文,三蹄形足,有烟炱痕迹;余二簋与残片推测原簋大小、形制、纹饰、铭文基本相同。盗M31献侯夫人3鼎2簋3鼎形制基本相同,大小相次;2簋形制大小相同。M64邦父=穆侯费王5鼎4簋5鼎中2鼎器型铭文相同;4簋形制纹饰相同。M62穆侯夫人3鼎4簋3鼎大小相次;4簋形制大小相同。M63穆侯次夫人杨姞/M93夫人3鼎2簋M93文侯仇5鼎6簋;明器1鼎1簋实用器5鼎形制纹饰相同,大小相次;6簋形制大小纹饰均相同M102文侯仇夫人3鼎4簋;明器1鼎1簋实用器3鼎形制纹饰相同,大小相次;4簋形制大小纹饰均相同上村岭虢国墓地M2009虢君仲9鼎4盨M2011虢太子9鼎8簋7波曲纹列鼎,1缠体龙纹鼎,1重环纹鼎;8窃曲纹簋,形制纹饰大小均相同。M2001虢君季7鼎6簋4盨2簠;明器3鼎3簋7鼎形制纹饰相同,大小依次递减,内壁有铭文;6簋大小形制纹饰均相同,内壁有铭文。M2012虢君季夫人梁姬5鼎4簋;明器6鼎6簋5垂麟纹列鼎;4窃曲纹簋。M2010虢国大夫5鼎4簋3窃曲纹列鼎;4簋形制纹饰大小均相同。M2013丑姜3鼎2簠3鼎均残,形制基本相同,大小依次递减。M2006孟姞3鼎2盨1簠3列鼎形制纹饰相同,大小依次递减。M1820稣女3鼎2簋3列鼎形制纹饰相同,大小依次递减。梁代村芮国墓地M27芮桓公7鼎7簋7列鼎形制纹饰相同,大小相次;簋分2型,A型6件,形制纹饰大小均相同。M26芮公夫人仲姜(芮姜)5鼎4簋2簠5列鼎形状纹饰相同,大小相次;4簋形状大小纹饰均相同。M19芮桓公次夫人4鼎4簋鼎分两型,A型3列鼎形制纹样相同,大小相次,B型1件;4簋形制纹样大小相同。M28芮伯万5鼎4簋5列鼎形制纹饰相同,大小相次;4簋形制大小纹饰相似。黄君孟夫妇墓G1黄君孟2鼎2豆2鼎形制纹饰大小相同。扰G2夫人孟姬2鼎2豆2鼎分二式。扰

墓葬地点墓号墓主身份出土礼器实际数目形制备注侯马上马墓地M4078卿大夫3鼎2簠M12843鼎鼎分二式,Ⅰ式2件,形制纹饰相同,大小不同,Ⅱ式1件。M12873鼎扰M13赵卿7鼎4簋2簠鼎分四式,Ⅰ式1件,Ⅱ式2件,Ⅲ式2件,Ⅳ式1件;簋4件,为Ⅰ式。M40941鼎M10101鼎1簋M1027女性3鼎2敦春秋晚期至战国早期辉县琉璃阁魏国墓地甲卫公/范卿18鼎6簋5簠8豆1蟠虺纹三环盖镬鼎,5蟠虺纹附耳升鼎,9蟠虺纹三环牛盖鼎,2蟠虺纹环形捉手盖鼎,1带流鼎;6蟠虺纹方座簋;5蟠虺纹簠;8蟠虺纹盖豆。乙甲墓主夫人10鼎4簋3簠5蟠虺纹沿耳鼎,5弦纹平盖鼎;2窃曲纹簋,2瓦棱纹簋;1蟠虺纹直沿簠,2蟠虺纹折沿簠。M80男性13鼎4簋4簠1镬鼎,5有盖列鼎,7无盖列鼎。M55M80夫人14鼎4簋4簠2豆5有盖列鼎,7无盖列鼎,2小鼎(成对)。M60范卿29鼎6簋4簠1豆1镬鼎,5有盖列鼎,9有盖列鼎,9无盖列鼎,5不成列小鼎。M75男性10鼎12豆5有盖列鼎,7空足有盖鬲形列鼎。M76女性5鼎22豆5有盖列鼎。太原金胜村赵卿墓M251赵简子25鼎14豆,若干件簠、盨鼎分7式,Ⅰ式1件,Ⅱ式4件,Ⅲ式7件,Ⅳ式敦形鼎5件,Ⅴ式6件鬲形鼎,Ⅵ式1件,Ⅶ式小型盖鼎1件;豆分三式,Ⅰ式盖豆8件,Ⅱ式方座豆4件,Ⅲ式2件。长治分水岭韩国墓M269姬姓韩氏贵族9鼎2簠1敦鼎分二式,Ⅰ式无盖列鼎5件,Ⅱ式有盖列鼎4件。M270女性10鼎2敦2簠鼎分二式,Ⅰ式无盖列鼎5件,Ⅱ式有盖列鼎5件。M126大型墓2鼎3豆鼎残甚;盖豆完整者仅1件。M14大型墓9鼎鼎分二式,Ⅰ式2件,尺寸较大,Ⅱ式列鼎7件,有盖。M26(与14并列)7鼎4簋2豆2簠盗M125鼎3簋2簠2敦5列鼎附耳,蹄足,有盖,大小依次递减。M25(与12并列)6鼎2豆2敦长子墓地M7士大夫(夫人)7鼎5豆2簠1敦;陶器2豆实用器5列鼎Ⅰ式,大小依次递减。M12鼎1敦1盖豆鼎形制不同,1件同M7Ⅰ式;豆1件同M7豆Ⅰ式。毁M22鼎3豆2件同M7豆Ⅰ式。M113鼎2盖豆2件鼎器型同M7Ⅱ式。

墓葬地点墓号墓主身份出土礼器实际数目形制备注侯马上马墓地M1026男性(下同)1鼎1敦M10062鼎1簋M20083鼎2敦M10045鼎4豆M153鼎2豆M52185鼎2簠2豆潞城韩国墓地M7下大夫13鼎8豆2簠战国中晚期长治分水岭韩国墓地M535鼎4豆M201鼎陶铜器并有墓4座。盗M21与M20并列陶器5鼎12盘豆M35陶器6鼎4盖豆20盘豆盗M36与M35并列1鼎;陶器1鼎3盖豆2盘豆盗长子墓地M3陶器1鼎2豆器型同M10。M6陶器2鼎2豆器型同M10。M10陶器4鼎3豆陶列鼎残存4件,明器。毁M12陶器5鼎4盖豆陶列鼎5,明器,器型同M10。

2016-05-24

刘颖惠,主要从事商周历史考古研究。

K876.41

A

1001-0238(2016)03-0026-12