从“中央公园”走向“绿道”

——广州公共绿地建设百年回顾

2016-11-08许瑞生

◎ 许瑞生

从“中央公园”走向“绿道”

——广州公共绿地建设百年回顾

◎ 许瑞生

回顾了广州公园概念的提出与建设历程,道路绿化、人行道与行道树的演变历程,广州“田园城市”概念的引入与各阶段的实践,新中国成立后城市绿化的各阶段的建设特征以及广州区域绿地的演变,将城市史与城市规划结合起来,对广州城市公共绿地百年发展路程进行了系统总结。

广州 公共绿地 城市绿化 发展历程

一、广州城市公园的发展和演变

(一)寺庙庭院与十三行、沙面租界的“花园”

广州城区的园林建设有悠久的历史,但也有局限性,仅集中于宫苑、私家庭院和寺庙。私家庭院仅服务少数人,主要靠众多寺庙的园林发挥着公众休闲、集聚、祈福的多重功能。图1是1859年阿尔特·思密斯《中国》一书描绘的广州“浩官花园”,浩官是十三行行商伍氏父子的别号。伍氏宗族是广州西关富商的代表之一。

图1 浩官花园

近年发掘出距今2000年前的南越王宫苑,中国传统园林“积沙为洲屿,激水为波澜”的景象在此得到印证。遗迹中,园林造景的曲折水渠运用“以石激水”的造园艺术创造了一种动感之美,展示在粤先民惊人的艺术创造力。广州城古代造园艺术具有独特的风格和营造手法。现存在城区内的“药洲”即是南汉帝王的御苑,是明代羊城八景之一。广州的商业贸易高度发达,成就了许多富商,建了不少私家园林,如上面提到的“浩园”,以及潘氏家族的“潘园”等。但这些园林服务的对象是帝王和富商,不是具有公共活动空间作用的“公园”。

广州行政区内在册古树现存1185株,中心城区内现存300年树龄的古树30株,多集中于越秀区和荔湾区。现存古树主要留存于沙面、原寺庙、家庙、私家园林、书院等古建筑遗迹场地中,如海幢公园、光孝寺、南海神庙、中山纪念堂、玉岩书院,印证了广州早期园林建设的重点所在。在广州城内,古木参天的寺庙庭院是公众祁福和休闲相结合的主要公共场所。

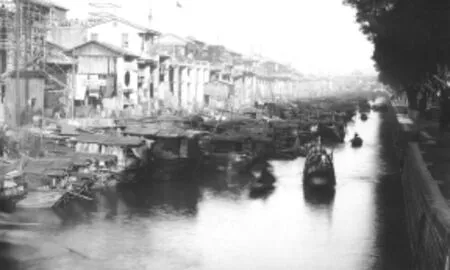

图2 火灾前的十三行

处于十三行和沙面的园林是近代广州城“花园”的另一种实践。“道光二十三年(1843年)英国驻广州第一任领事李太郭所绘制商馆平面图,明确标有英、美花园位置。咸丰六年(1856年)巴特之实测十三行商馆地图,尤其证实了英美商馆前公园之实际用地和面积,英国公园占地13公顷,美国公园占地7公顷。”①

图2为《伦敦画报》在维多利亚时代描绘的火灾前十三行外国商馆前的花园和码头。图画里从左至右可以看到丹麦、英国、美国领事馆和东印度公司,也可看到英美馆前的花园具有西式园林的特点,周边用栅栏围住花园。1844年10月访问广州城的法国人伊凡记录了当时的情景,“到了晚上,美国馆的花园就成了所有欧洲居民的集合点,他们到那里主要是吹吹海风。参加聚会的几乎都是男子,到场的每个人都着装优雅,非常引人注目。”②这里是欧美商人聚会的地方,并非服务广州本地市民。

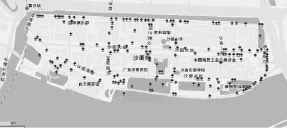

图3 沙面古树分布图

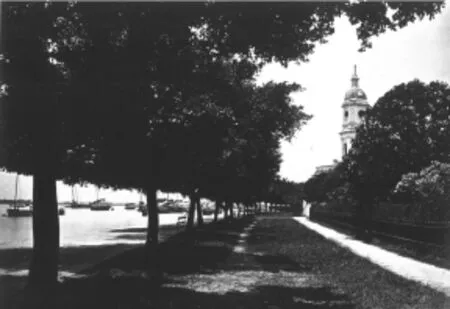

图4 19世纪70年代的沙面

图5 19世纪70年代的沙面

沙面岛1859年开始建设租界,岛的面积不大,仅0.8平方公里,但规划建设之初已采用了较为现代的规划技术手法,并建立市政的专门机构。19世纪60年代建立了市政委员会并设工务局,制定了《沙面外国人居住地土地管理规则》,对排污、道路管理、人行道管理、绿化提出了管理要求。根据2013年的调查,沙面岛范围内,共有百年以上的古树138棵。目前,现沙面公园位置上保存了数棵175年树龄的细叶榕树,沙面岛内保存了1686年、1707年栽种的超过三百年的古树樟树,这些古树见证沙面公园的变迁,也体现当时沙面规划对树木保留的现代规划理念。

1859年下半年,沙面地基填埋工程开始。以此判断,清朝两广总督应允租界的“中流沙”河滩地,已有树木长成。租界以沙面选址有三个原因:“有自然生成的停泊地”、“接近中国富商大贾所住的习惯”、“宜于夏天纳凉、眺望”③。这也印证了其时此河滩地树木不少。

1909年德国人舒乐所绘制的广州地图,沙面南侧沿江标记有“Public Garden”的用地,是否是“城市公园”的概念呢?实际应该是为沙面租界内的园林或庭园,因为享用的毕竟是沙面少数人。英租界内有“皇后公园”,法租界为“前堤公园”,应属于沙面洋人和工作人员使用,仅为领事馆的后花园,并有围墙防护。怡和公司华人工作人员黄孝宽先生在回忆沙面的往事时写到:“1935年英女王加冕时,造石狮一对……,交英领事馆花圃内,……加冕之日,早上8时,英商行的工作人员,恭立于英领事馆花园内,唱‘上帝佑助我皇'的英国国歌。”④

“在这里,有欧洲人的事务所和住宅,有领事馆,有一个国际俱乐部,同一小教堂,整个地方是一片田园风光。”1886年一位德国人这样描述沙面。

图6 沙面岛1909年平面图

(二)“公园”概念的提出与公开讨论

广州公园的出现,应是近代的事情。1907年,由于晚清政府拟进行地方管理的改革,广东民间成立自治研究社和粤商自治会,讨论了城市自治的问题。广东地方自治研究社出版了《广东自治研究录》。全省有389人加入研究社,社长为梁庆桂,副社长为张树枬、许秉璋、易学清、杨晟、卢乃瑾等。⑥梁庆桂来自十三行“天宝行”的家族,光绪二年(1876年)考中进士被任为内阁中书和侍读。自治研究社倡导的是具有西方政治色彩的地方自治,地方自治的思想自然涉及城市管理,由此引出“市政”的概念。自治研究社成员不少留学日本“法政大学清国留学生法政速成科”,《广东地方自治研究录》的编辑或撰稿人多为此类出身的社员,故不少观点或建议与日本当时的城市情况联系起来。1908年,张树枬在第一期的《广东自治研究录》中发表《设立羊城会私议》一文,讨论设立“市会”的问题,建议建立地方自治机构,专门负责“市政”,其中公园建设为其专门机构的职责。文中提出对广州城区的一些将寺庙等地改建公园的想法:

“至于公园亦市会所宜设立。全市至少需有四、五所以上。……之内空气恶浊,有公园为之游息,泉石涤其胸襟,花鸟慰其劳顿,古称文王之囿与民同乐,即今日公园之权兴。唯羊城壤地偏小,隙地殊鲜,独寺庙公地,各处多有。然辟为公园无事大兴土木,但因其旧址,去其垣,多植树木,使其具幽胜之趣已足。俗尚迷信,仍可留存祀神之所,盖用费省,而民不惊于其措施。日本公园多如此者。”此文较为系统地提出了“公园”的概念及实施的办法。

1909年广东与全国各地一样实施“新政”,建立广东咨议局,2月设置筹办处,10月正式成立。筹备选举的人员中不少来自广东地方自治研究社的成员。

图7 《广东省城大沙头地势及建筑计划图》

(三)中央公园及城市公园的建设实践

1.民国初期广州市政机构的萌芽与公园绿地规划探索

早在1912年,广东军政府工务司决议将广州进行重新规划,首先是开始拆城墙筑马路,后又提出越秀山辟为公园或藏书楼、大学堂,开始有了公园建设的行政初议。

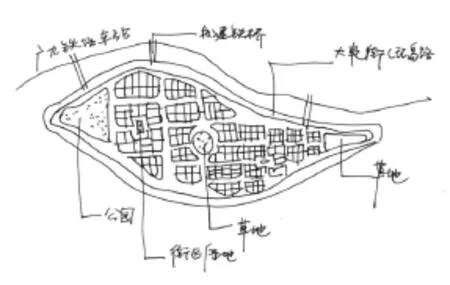

在居住区绿地规划方面,1914年左右编制的大沙头规划提出了绿地概念。

图7是一张颇有现代规划意义的规划图,规划者为蒋冠昊。当时成立了工程局,图上附有该局启事,相当于规划说明。规划道路系统呈棋盘式布置,居住区内出现中心绿地。地块划分细致,并编上号码,易于出售时操作。启事写到:“公家只建筑堤岸、马路、沟渠及其他公用房屋,并填高地盘,其余店铺住宅,由商民领地自建。永执其业,官民交利,而收效亦速。”这是类似土地开发模式的说明。同时文中也表述了规划思想:“大沙头之优点:一位置适宜,该地距南关东关均只一二里,在广九车站对面,与东堤仅隔一衣带水,地点优于河南,形似沙面而广袤倍之,可设商铺,可建工厂,可筑货栈,可营住宅。一布置合法,堤岸马路公园草地,均甚宽敞,估全岛面积十分之四而强,较之沙面,未遑多让。一交通便利,铁桥二座,电车可以通行,北岸可泊小轮船,南岸且可泊大轮船,火车站即在其北,往来极形便利。一空气鲜洁,四面临水,中部街道,四通八达,且家家有后路,绝无空气不通,及火患危险之弊。一外观整齐,街道之整齐无论矣,即将来建筑房屋,亦有划一章程,务使此新辟市场,整齐壮观。一注意卫生,凡文明商埠卫生应有之事,皆力求完备,特别营业,如娼寮戏园之类,易礙公安者,皆划定范围,以免淆难。一暂免税捐,在民国五年六月以前,除本埠公益必需经费,取诸当地外,其余税捐,暂行免收,将来能否展期,再行酌定。一地价便宜,现定大沙头最高地价,较之长堤最高地价,不足三分之一,数年之后,获利三倍四倍,未可知也……”。

一图一文甚是明了,机构、规划构思、地块划分、联系电话与方式等一清二楚,对大沙头的地理位置、地形面貌、发展规划、空气清洁、外观整齐、注意卫生、暂免税捐等发展方面的优点都有提及。公园、草地、低密度成为营销的卖点。

图8为大沙岛规划绿地构思示意。广州第一个进入实际规划状态的“公园”系统是1914年的大沙头规划,拟修筑一公园,居住区形成组团绿地,可惜未能实现。后来售出部分土地,填筑部分堤岸,因资金不足停工。

19世纪末至20世纪初,广州拟实施具有现代技术意义的市政工程,促进了堤工局、新市局、大沙头工程局、治河处的出现,这些机构是针对特定工程项目而设置的机构,但它们已经构成了未来独立市政管理组织形式的基础。它们体现了专业化的趋势,运用了西方的建筑技术。如堤工局,张之洞治粤时倡议兴筑长堤,后完成了首期工程。1903年,为了长堤的进一步建设而成立堤工局。新市局即是在两广总督周馥任职时期,在1907年为开辟东面“商场”的发展而设。大沙头工程局是针对大沙头的土地开发、土地出售以及岛上的市政设施,在1915年运作。而广东治河处,在清末至民国时期一直发挥防洪及河涌整治的协调作用,并雇用欧美的工程师。这一系列机构的形成,为未来的市政公所、市政厅的建立提供了实践经验。

图8 大沙岛公园绿地示意图

1918年成立市政公所,设总办和坐办各职,延续了原工务司拆城墙的第二期工程,同时就一系列市政工程开展实际性的建设,包括提出马路的建设计划并付之实施;开辟公园,规划公园。1918年市政公所的第一号布告写到:“西人称公园为都市之肺腑,盖市民籍公园以救济健康,尤人身籍肺腑吸空气。据最近调查,英伦有大公园十六,运动园三十九。”(原布告稿藏于广州市档案局)市政公所成立后最具里程碑的建设就是真正供市民使用的“市立第一公园”。同时,修订或编制了城市管理的若干章程,包括建筑管理、交通管理的若干章程,以及公园的管理规定。这是广州城全面实施市政管理的第一个机构,也是第一个承担公园建设职责的机构。

1921年,广州颁布了《广州市暂行条例》(以下简称《条例》),成立了市政厅,这一影响全国的地方管理机构与地方规章的确立,不经意中产生了新形式的地方城市管理模式。市县分立的探求在广东一直没有停步。“民国九年十月,陈总司令炯明率师回粤。兼任省长。就职后,首倡地方自治。以为各省先导,并以广州市为全省首善之区。市政规划,刻不容缓,遂有广州市政厅之组设。”⑦

《条例》规定了市政厅工务局的职能,其重要职责之一就是“经理公园和各种公共建筑”。在建立宏观的市政制度的同时,市行政委员会按照《条例》的授权,细化管理机制,形成较为规范的会议制度,议决市政事项,其讨论议决内容包括规章、城市规划、财政诸多内容,有关决议形成纪要作为各局执行的依据,同时对外公布。也是市政厅成立后的十多天,创立“市政公报”,首期包含了公布、训令、委任令,目的在于让“市民知市政进行之情形”,并强调“不涉他项政治”⑧。这一系列规范化的制度,影响着全国各地。“环顾国中,规模略备者,实自我广州始。自斯而后,市政一语,风靡南北,研究试验者日渐盛。”⑨公园建设进展成为每年市政厅工务局报告必备的内容,各局都需向社会公布工作进展。

1921年左右工务局工程建筑课成为广州园林专门机构,市政厅“工务局专设一位园林技士管理和设计,并设助理工程员、监工、事务员等数名,分别办理公园及路树事宜”。⑩1925年又专门设置园林股专职园林设计与建设管理。1929年工务局发展到129人,委任的72人,事务员53人。

2.中央公园的意义和引领作用

第一市立公园后来改名中央公园,它是这一阶段最有代表性的市政建设成果。公园原址为清巡抚行政衙门,清末简化官职,将巡抚取消。1918年市政公所将之改为公园,命名为“市立第一公园”,后改名为中央公园(现人民公园)。中央公园借鉴西方造园思想,呈方形对称形式。设有池沼、假山,并植古树,形成岭南园林要素与西方几何式园林结合的公园。开始公园由高墙围起来,工务局成立后进行了改造,拆了高墙,增加花木品种,安置了从大佛寺搬来的铜钟,建设了四片网球场和配套设施。中央公园成为公众主要活动场所。

公园是公民公共活动的城市空间,公共空间的形成带来民众的交流并有可能形成有别于皇权意图的公众的意见的言论场所。从市政公所谈到的公园规划意图,主要是为了居住环境的改善。清末近代中国公民社会是否出现,是一个西方学者长期乐于按欧美逻辑进行推理研究的课题。“而西方以‘公民社会'理论来探讨中国城市社会史的一些学者,也以19世纪绅商社团的出现与活跃为例,证明至19世纪末,中国城市社会已如同西方,渐渐发展出欧洲资产阶级初现时所特有的‘公民社会'及‘公共领域'”⑪,西方学者对公民社会的探讨从公民聚会和言论场所(学校、研究院、寺庙、茶馆)、传播思想的途径(印刷、讲故事、交流的纵横渠道)以及知识分子的作用(受教育的人、学者、宗教领袖、文人学士、商民)⑫。从市政制度的演变过程,确实产生了适应现代公共社会生活的新空间领域,诸如公园,促进了社会人与人之间交往,同时它在无形中形成传播思想的场所。同时,19世纪末城市绅商社团的出现,填补了地方政府管理缺位的制度缺陷,与绅商活动相关的一系列建筑场所成为特定时期的公共空间,如书院和宗祠等,也是类似的传播公共空间。

清末民初一系列市政制度的创立,引发了各类城市公共活动空间的形成,从而使得有别于传统皇权制度的新公共城市空间得以诞生。公园城市绿地就是这一市政制度产生的结果。

3.公园规划的内容逐步丰富

中央公园对全市的公园发展起到引领和促进作用。同时,学习欧洲的城市公园的设计,将运动设施引进公园;公园又逐步发展到分类或分主题,如动物园、郊野公园、运动场等。

1921年市政厅规划了五大公园,即吉祥路、东较场、海珠、东山、西关五处,海珠公园原为军事机构所在地,1925年10月工务局接管海珠公园,设置了石凳、喷水池和音乐亭,为纪念在此遇难的海军上将程璧光竖立了铜像,文物铜壶滴漏也陈列于公园中。东山公园面积较小,附近民众筹资而建。

由工务局拟定两个公园为与公共运动场结合的公园,即越秀山体育场与东较场。越秀山体育场原址为永乐药库,1926年开工,先建田径场,定名作为广州市公共运动场1928年落成,共15000座位。东较场以前是演武场,1906年改名为广东省运动场,1916年在省长朱庆澜推动下,专门发布大总统令批准此地为“永远公共运动场”,后逐步完善建设,1932年建成。其后还拟开辟了大沙头为跑马场,平时为公共运动场。这一系列公共休闲场所同时顾备体育活动的功能。

1921年3月,为征用土地进行公园的建设,市政厅工务局呈请省长要求将观音山(越秀山)划拨为市政厅规划公园。越秀山公园进入实质性的建设阶段,传统军事防守功能发生转变,越秀山成为市民享用的公共休闲活动空间。

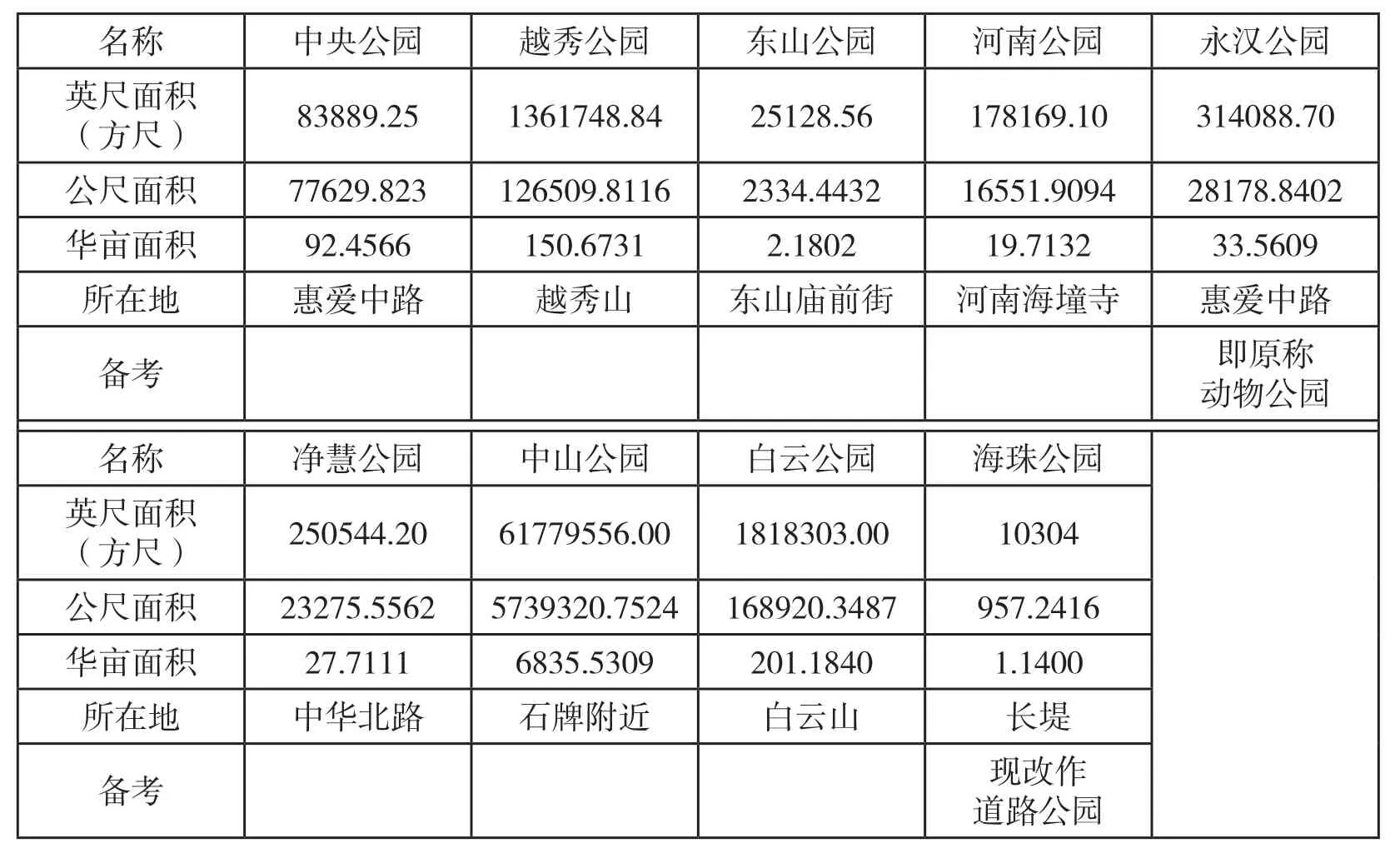

1926年,越秀山、白云山进行景观改造,成为郊野公园。30年代在《广州工务实施计划》中提出东湖公园建设计划,将大沙头、二沙头和海心沙连接在一起形成湖面。30年代,经统计,广州市区面积29万华亩(即193.3平方公里),公园面积约为7364华亩,其中中央公园与净慧公园为重新规划建设而成,其他多为在原有寺庙基础上改造而成,定性为公园。在郊野公园方面,白云山开辟公园,石牌造林开辟为中山公园,面积约为2000余华亩。

广州市政厅工务局园林股30年代又制定了“园林实施计划”(执笔为莫朝英),拟按公园面积与市区面积占2.54进行公园布局,提出利用边角地规划布道与小广场,弥补失去绿地不足,提出系统建设,由“林荫大道相连公园系统”。分东北区、西区、东南区、中区四大公园系统。

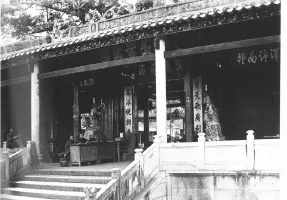

4.民国时期寺庙的利用和改造

寺庙因为其公共性质,起到祁福的作用,也提供给平民休闲的功能。图9拍于清末的波罗庙,现今广州名木古树编号第一号的古树就在此庙。20年代中期众多寺庙改为公园。1925年,海珠公园由慈度寺改造而成。1929-1933年,海幢公园由海幢寺改造而成。1929-1931年,净慧公园由净慧寺改造而成,后为广州迎宾馆。1929年,永汉公园(儿童公园)由布政司司署改造而成。

必须承认对于寺庙的利用,也带来了不同程度对古建筑的破坏。抗日战争爆发后,一切城市建设都处于停顿状态,园林绿化也停滞。

图9 清末的波罗庙

表1 广州市公园面积表

5.与防洪排涝的城市防灾功能结合的公园建设

新中国成立后,广州市政府于1953年成立市政建设委员会,专职城市建设,包括园林建设。当时城市园林布局的原则确定如下:(1)充实、扩建旧有公园;(2)保护和建设革命史迹胜地;(3)结合环境卫生整治,利用不适宜建筑地区。

50年代,结合防洪排涝兴起了一轮新的建设公园浪潮。诞生了流花湖公园、东湖公园、麓湖公园等一批以湖景为主要景观要素的公园,一直沿用至今。

1958年5月,广州市人大会议通过“绿化荒山”、“绿化广州”的决议,“整顿长堤、路树成荫,楼满花果,绿化广州”成为行动目标,并规划白云山建设成为花果山、生产山、游览山,随即组织开挖东山、荔湾、流花人工湖及改造麓湖水库的义务劳动。与防洪排涝的城市防灾功能结合的公园建设运动 ,使城市公园及城市绿地得到更大规模的发展。

“文化大革命”使一切建设停顿。改革开放后,城市绿地和公园建设得到长足进展。特别是一年一小变,三年一中变,十年一大变,城市绿地空间迅速扩展。进入21世纪,借助广州亚运会的举办,广州城市的公园绿地系统更全面完善。

三、人行道与行道树

中国传统的行道树多设于陵园、大型庙宇或官衙机构场地内的道路之中。人行道和行道树是现代道路模式的重要组成要素。行道树的种植,形成了带状的绿带。人行道和行道树的出现也是近代城市空间变化的重要特征。

(一)长堤的修筑与人行道建设与管理

在两广总督等清朝官员的统治管理过程中,沙面租界成为传统旧城与现代城市风貌对比模仿的范例。沙面租界的规划采用网格的规模模式,有利于地块的出售,成立了工务局专事建设。道路断面模式按欧洲的近现代形制,设置人行道和行道树。对比之下,广州旧城杂乱,而两广总督张之洞也知差异而寻改革。

长堤修筑计划的形成,与张之洞密切相关。长堤的规划与建设,1889年张之洞提出:“修成之堤,一律筑马路以便行车,沿堤多种树木以荫行人,马路以内通修铺廊以便商民交易,铺廊以内广修行栈,鳞列栉比。”这里已经提出了行道树和人车分流的初步意图。此后开始了堤岸马路的修筑。1911年警察厅与民政司,在全堤竣工后为防范风险,专门制定了“东西堤岸马路规章”,共14条条文,规则规定“马路界外近河边之堤路只许人行”,“堤路上的树木不得束綁船只”等管理条文。这是广州涉及市政最早的规章之一,人行和行道树公共管理的内容。

图10 广州贡院

图11 19世纪70年代沙面对面的民居

(二)现代道路模式的规划建设和交通管理

对人行道的要求,广州市政公所于1920年颁布了《广州市市政公所取缔人行道规则》,重点放在人行道的管理,《规定建筑三合土人行路路面章程》规定了道路的铺设材料要求及投资来源,同时根据道路分级,对设置人行道提出要求:“80尺(24.38米)阔,15尺(4.57米)人行路,100尺(30.48米)阔,20尺(6.1米)人行路。1936年有新的限制,16公尺路,人行道3公尺;11公尺路,人行道2公尺;8公尺街道,不设人行道。”

市政公所专门制订了“广州市政公所修正车辆交通章程”,车辆的类型分为手车、马车、货车、手摇车、汽车,其他有轮车。并有了注册领牌的制度,并指定了通行路线⑬。广州市市政所成立之后,颁布了《广州市车辆肩興交通规划》。街道的交通信号出现了“慢车,红色不得过六英里,绿色不得过十英里”等城市标识识别符号。街道内增添了新的城市信息,多了景观要素,交通方式产生变化而引发城市景观的革命,包括路牙石、交通信号灯、人行道这一系列适应机动化交通的建筑细节。

(三)骑楼与行道树的取舍

骑楼在1900年左右已经有一定规模。1907年粤海关报告:“火灾以后至少已采取措施:在特别容易发生火灾的地区,禁止在主干道上修筑骑楼。因为这不仅极易燃烧,而且妨碍消防队员的行动。”这可以看出对于骑楼的修建有不同看法。

在省警察厅和市政厅管治广州城的时期,先后颁布了一系列的骑楼建筑规范,1917年警察厅的规定写道:“凡堤岸及各马路建造屋铺均应在自置私地内留宽八尺,建造有脚骑楼,以利交通。至檐前滴水须以水糟、水筒引水透入明渠,不再另设檐篷,致碍行人而伤堤路。”“凡在马路建造铺屋者,由门前留宽八尺建造有脚楼。骑楼两旁不得用板壁竹笪等类遮断及摆卖什物,阻碍行人”。

在选择绿化美化还是建骑楼问题上,绿化美观为重,所以骑楼让步。有关道路管理规定列出了若干不允许建骑楼的原因,是因为植树缘故,如:“地处近郊而非繁盛之区铺户甚少,故宜多植树木。”“因全段已植树”,“因在中央公园前宜植树以增美观”。这些表述在工务局的报告中随处可见。从中可以理解行道树初始的功能是为了增加城市景观的美观,管理机构相当重视行道树的绿化意义。

广州是行道树种植较早的城市。30年代城区已有数万棵行道树。1935年出版的《园林计划》一书写到:“又如我国华南的广州,自工务局增设园林股专司公园路树森林等事之后,其路树的成绩骤增,数年之间已达三万余枝之数。(即在民国廿二年亦种树九千枝),其余私人栽植及林场路树犹未列入此数。”同一时期,北京市的路树为19000多株,武汉市6081株。可见,广州其时绿化在全国是领先的。但1950年,由于各种原因,城区只剩下五千多棵行道树。

四、“田园城市”在不同历史阶段的实践

(一)“模范小区”的建设和“田园城市”

广州在上世纪初已开始讨论、倡议建设“田园城市”,政府和公众对此均有共识。“田园城市”从城市结构及总体布局确立绿地的地位和意义,是城市发展史的一次飞跃。近代对中国城市化产生影响深远的城市模式非“田园城市”莫属,从上世纪初至现今,无论从口号式的倡议还是真正的行动,“田园城市”仍是百年不衰的主题。

首任市长孙科,对田园城市的理论也颇为熟悉。1919年,孙科在《都市规划论》一文中阐述了花园城市的理论,“新式都市之建设,多由大公司和慈善家为之,……此种新村市地一英亩,例只建住宅六家至十家,余地展为公有,为树植花草果木之用。”⑭

东山郊区在孙科任市长时期纳入市区拓展区域。接任孙科的林云陔市长继续倡导“田园城市”的实践。“盖东郊旷地甚多,颇有田野林泉之胜,以之为住宅区,最合卫生。且能使人陶冶于天然美感之中,其裨益于市民身心者必不浅”。“查改良住宅一事,自欧战结束后,各国城市政府多注重于此,其时英国有谓田园市者,可为新式住宅之模范,各国竞相仿效……”1929年所作的《广州市政府施政计划书》是政府早期较为完整的规划书,时任市长林云陔专门提出“田园城市”概念,并希望通过以“东山竹丝岗模范住宅区”成为田园城市的实践案例。

林云陔任内,东山竹丝岗地区的模范住宅区进入实质性的开发,1928年,筹建广州市模范住宅区委员会公布实施了《筹建广州市模范住宅区章程》,从土地业权、道路及住宅三方面进行了规定。1930年《广州工务之实施计划》中推动实施模范小区的建设。原设想是服务广大市民,“多留空地,以作园圃,盖混山林城市为一”,绿地空间成为改善居住环境的重要手段和城市建设理念。但后来吸引的是大批政府官员和回国投资的华侨入住。

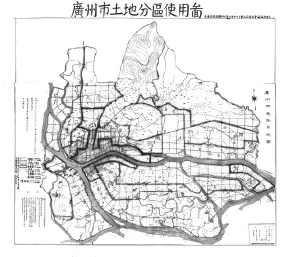

(二)从建设行为管理过渡到土地管理:土地分区规划

早期的市政规章强调较多的是建设行为的管理,40年代逐步转向土地管理。1947年,广州市都市计划委员会颁布了《广州市土地分区使用办法》,将全市分为普通住宅区、田园住宅区、商业区、工业区、风景区、农业区六种,专门使用了“田园住宅区”的概念。1947年修改中的《广州市建筑规则》对田园住宅区的环境质量提出更高其他区域的要求:“位于田园住宅区内架空层高度均不得少于2.50公尺。一般地区要求是2.00公尺。”(“规则”草稿现藏于广东中山图书馆)

广州市关于“田园城市”理念的实践,民国时期局限于建住宅区,而对“田园城市”的城乡关系以及产业布局、生活出行行为等均少涉及,其影响作用仅局限于改变居住形态。

(三)“花城”的名符其实和向新加坡学习

1978年,结束了“文化大革命”等政治运动后,广州园林绿化事业复苏。1981年,时任市长梁灵光代表省委、市委和市政府提出将广州市建成名副其实的花城的决定。开始推进立体绿化。这对城区的绿化美化起到推动作用

1993年,制定《广州市十五年基本实现现代化总体方案》。提出要以新加坡为目标,把广州建成具有岭南特色的花园式城市。此后,广州各阶段均确定向新加坡学习城市绿化,新加坡也成为中国各地城市绿化模式借鉴的范例。

1994年,《广州市城市绿地系统规划(1993-2010年)》提出:将广州市建成为一个清洁优美、生态健全、具有岭南风貌特色的花园式城市。

2003年,提出“森林城市”和“山水城市”的建设理念,从区域更广泛的地域研究并实施绿化活动,而非局限在中心城区。这些为区域绿地概念的产生提供实践的基础,也是“田园城市”理念在不同时期的形式多样化的体现。

图12 1947年市政委员会通过的《广州土地分区使用图》

四、区域绿地和绿道概念的演变

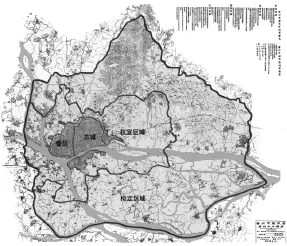

(一)民国时期广州城行政区划

民国时期随着近代的城市管理机构的出现,需要明确其管理范围,以及城市资源的调配需要在特定区域中进行,行政区划调整任务迫切。1921年广州市政厅成立之初,就着手行政区划的界定。首先突破了原传统的番禺、南海行政界线合二为一,并改变原有以警察管理为依据确定管辖范围的做法。陈炯明省长曾提到:“盖地域界线非由专门技士精密测绘,绘画图式,无以为标准。其市行政区域,有则第二条规定,得应时势之要求,由省政府特许扩张之,此亦为省政府原有之权,毫无疑义者。查广州市之市政区域尚未规定,省会警察厅每因居民之绵延,即为之增加。警察区署其事实上即为市行政区域之扩张,惟似此漫无统系,不足为策划市政之标准。兹于市条例特加以规定由省政府审察时势之要求,扩张市行政区域,实为一种有政策有统系之规划,无可非议者。若以省会警察厅得于事实上扩张市行政区域,而省政府反无此权,恐无是理”。陈炯明在签署《条例》的同时,在1921年2月14日任命廖仲恺、胡毅生、魏邦平、陈达生、程天固六人为市区测量委员会委员,对市区行政范围进行划定。1923年7月省府核准了市政厅提出的“展拓市区案”,黄埔、河南、白云山、增埗、白鹤洞、芳村地区纳入行政区划范围内。当时提出扩大市区范围将白云山纳入期中。“圈入市区,蔗使名山大市,唇齿相依”,山水城市的概念得到体现。名山即白云山,它与城市相依成为重要的区域绿地,而增埗地区的纳入,则考虑自来水厂取水的位置所在,“西部拟于增埗对河两岛为界,盖增埗为广州自来水塘地,全城食水,均取给于是。”⑮这有利于水源的保护,保障全体市民饮水卫生安全。

20世纪20年代后期,广州市扩大市区是出于对人口增加引发的治安、卫生等社会问题的考虑。市长林云陔的《广州市政府施政计划书》中指出,“比年以来,人口日渐增加,住户过于繁密,于治安卫生,均有窒碍,实有极行拓展之必要。广州自市政改良后,日趋繁盛,人口亦增数倍,市政当局,近为适应时势之需求,决将市区面积展拓”。

广州市政厅在开始向省政府申请行政区域扩大时,设计了“权宜区域”与“拟定区域”两种区域模式。林云陔在《广州市政府施政计划书》中谈到设定两种类型区域的原因“查广州市拟定区域,东至东圃车陂,南极河南黄埔,市政举办之初因市库未裕,乃暂为缩小,另定权宜区域,从事整理”。经济条件的限制先从“权益区域”入手。

林云陔又谈道:“就本市而言,苟非拓展市区,包含郊外村野,则田园都市,何由实现?”可见市区的扩大发展是为了解决人口密集而产生的居住问题,同时也为广州“田园城市”的建设提供了行政管辖合法性,充分体现对郊野休闲绿地的利用和对饮用水源地安全保护的需求。

图13 向省政府申请划定的“权宜区域”和“拟定区域”范围原图

(二)借鉴苏联的绿地规划体系

新中国成立后,我国的城市规划体系采用了以计划经济为指导的城市规划思想,各种指标借鉴苏联的规划指标体系,包括绿化指标和概念,如城市规划了防护林带、隔离林带,绿地采用定额指标等,生产防护林带、隔离林带成为主要的区域绿地。

1954年,《广州市城市总体规划(第二方案)》中出现“隔离地带”的概念。在第一次全国城市建设会议上提出的规划定额指标,全国各地均采用指标的方式推动绿地达标推动绿化运动。早期广州市总体规划第四次方案提出建设人均绿地17平方米的指标。

1986年,广州市提出“四年消灭荒山、八年绿化广州”的目标。1988年,省委、省政府出台了《广东省实现绿化标准的验收奖惩办法》,强调并明确栽植率、绿化率的刚性要求,绿化栽植率各县到1990年需达95%,新建区的绿化用地率需达30%,旧城改建区25%,绿化覆盖率需30%以上。这一刚性行政要求带动各类绿地的建设。1990年,又提出:绿化达标为主,提出高标准、高要求、带动整个绿化工作。至此,广州城市周边的区域性绿地逐步形成。

图14 1923年批准的广州市“权宜区域”和“拟定区域”的划定(据原图改绘)

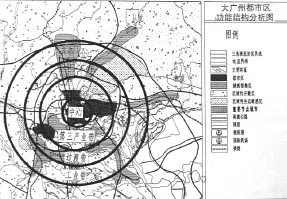

(三)区域绿地指引和绿道的形成

1995年,省建委组织编制《珠江三角洲城市群发展规划》过程中提出四种用地模式的概念。珠三角城市群规划突破行政区划画地为牢的局限,将不可建设区域纳入城乡空间总体统筹中。力争从宏观尺度对珠三角城市群之间城市形态进一步优化,避免盲目扩大规模的冲动。为合理地控制规模,提出分类分区的指导策略,四种用地模式分别为都会区(指中心城区),城镇密集区(指城镇和村落相对密集聚集区域),开放区(指以开放空间、绿地为主,低密度开发地区)和生态敏感区(为与城市生态格局密切相关区域,如饮用水源地)。这一思路的产生是在规划进行中,根据对各地的调查分析,拟从空间规划层面解决城市空间形态发展问题。通过将各类规划拼接,以及现状土地拓展的趋势,编制小组意识到广州有盲目“摊大饼”的城市蔓延趋势。原中心城区与黄埔开发区规划设定的隔离绿带已变得模糊并受到侵蚀。在协调发展规划中,提出在三方面进行空间协调:珠三角相邻城市、城市内部的片区、珠三角与边缘外围城市。相邻城市的空间协调在五个层面进行:城市空间发展形态、行政区划、交通体系、基础设施、水资源。由于强调了空间形态的协调,就产生了开敞区、生态敏感区等四种土地空间模式。

开敞区和生态敏感区的提出,使规划关注重点从城市建设拓展逐步转至生态保护。其概念也借鉴了当时香港规划署编制的“全港发展策略检讨:可选择的发展方案”以及英国绿环规划指引的概念,引入“分区发展策略”的分类指导方法。开敞区是低密度开发区域,农业为主导,城镇密度低;生态敏感区是国家自然保护区、森林山地、水源地、大型水库、海岸线、自然景观旅游区,规划用于阻隔城市无序蔓延,防止城市居住环境恶化的大片农田、果园山丘保护区,生态敏感区一旦遭破坏难于恢复。

规划建议利用区域绿地与自然地理门槛,广州形成以环状开敞区隔离中心城市的土地利用模式,并将流溪河沿岸地区、白云山作为区域生态敏感区进行严格保护。

图15 1995年广州中心城区设置开敞区过渡带的设想草图

图16 1995年将四种用地模式运用于广州大都市区的构思草图

此后,在此基础上,2003年,《广东省区域绿地规划指引》出台,规划思路由优先关注建设区向优先关注不可建设转变,传统的规划思想强调的是为了建设,区域绿地规划指引注重的是生态绿地空间,是1995年倡导的四种用地模式延续,主要是结合开敞区和生态敏感区的概念,以“区域绿地”扩大传统“城市绿地”的范畴;吸纳了英国规划体系“指示”的政策引导方法,形成有别于“规划设计规范”和“规划编制图则”的一种规划政策工具,对全省区域绿地提供指导意见。

2004年,《珠江三角洲城市群发展规划》(2004-2020年)出台。2006年,《广东省珠江三角洲城镇群协调发展规划实施条例》颁布。“区域绿地”上升至法律高度。

2010年,广东省在此基础上提出“绿道”的建设,绿道是借鉴美国城市实践的经验,改变原本机械的绿地划定方法,将“人”引入绿地中。引发了“绿道”的全省绿地新一轮建设运动,使生态资源的严格保护和合理利用有机结合起来的。

五、小结

广州百年绿地发展过程,兴衰百年,中间出现了几次停顿阶段,如抗日战争、解放战争、1959-1961年经济困难时期、“文化大革命”。

绿地建设至今已成共识,通过百年的绿地实践,我们可以充分地认识到,技术理念的实践需要行政力量的推动,规划理念付诸实践,需要落实,需要责任机构。如广州公园建设早期落实到市政所,近期绿道建设落实到省住建厅等。绿地建设需要形成全民的社会运动,成效方见显著。始于1959年的挖湖公园建设的义务劳动,是社会各界参与的结果,始于1981年,《关于开展全民义务植树运动决议》就是全民运动成效。借用大型城市活动契机,如广州的六运会、九运会和亚运会等是凝聚力量进行绿化活动的良机。公园是东渐西学的产物,应和本地化的结合。

城市不同发展阶段关注绿地建设的重点不同:民国时期,更多关注的是美化、景观的功能;一年一小变重视的是景观和公共空间;如现阶段绿地的拓展是与空气质量联系在一起,而近十年区域绿地引起高度重视,成为城市化中防止生态恶化、改善区域生态的重要途径。而“绿道”的建设,更全面发挥绿地为人服务的功能,近期广东省结合“绿道”构成人行、自行车交通系统,在中心区利用闲置边角地建设社区体育公园,从“中央公园”走向“绿道”,绿地的意义更为深远。

注释:

①周琳洁主编.广东近代园林史.中国建筑工业出版社,2012:27.

②[法]伊凡.广州城内.广东人民出版社,2008:31.

③杨顒.广州沙面租界概述.广州文史资料第四十四辑,31-32.

④黄孝宽.沙面洋商的群英会和西商会.广州的洋行和租界,广州政协文史资料集14期:181.

⑤杨顒.广州沙面租界概述.广州文史资料第四十四辑,31-32.

⑥宫内肇.清末广东的地方自治与顺德精英.学术研究,2011(1):122.

⑦广州市政府.广州市市政概要——广州市政厅纪略,1922(1).

⑧广州市政厅总务科编.广州市市政公报(第一号),2月28日.

⑨《广州市市政报告汇刊》,1923年.

⑩莫朝豪.园林计划,南华市政建设研究会,1935:8.

⑪贺跃夫.晚清广州的社团及其近代变迁.近代史研究,1998(2):234.

⑫[美]魏婓德,Frederic E.Wakenman.讲述中国历史.东方出版社,2008:718.

⑬广东单行法令汇纂.广州光东书局,1920:78.

⑭段云章,倪俊明编.陈炯明集.中山大学出版社,2007.

⑮广州市市政厅总务科.广州市市政报告汇刊,1928:128.

(责任编辑:卢小文)

From Central Park to Greenway: A Review on the Construction of Public Green Space in Guangzhou for the Past Century

Xu Ruisheng

The paper reviews the history of Guangzhou's park construction,street greening and shade trees,the introduction of the concept and practice of “countryside city”,different phrases of urban greening after the founding of PRC and the evolution of regional green space in the city.Through combing urban history and urban planning,the paper systematically reviews a century-long development process of urban public green space construction in Guangzhou.

Guangzhou; public green space; urban green; development process

TU986

10.3969/j.issn.1674-7178.2016.05.013

许瑞生,理学博士,高级工程师,国务院政府特殊津贴专家。现任广东省人民政府副省长。