全球传播语境中的国家创伤与媒介记忆——中、日、美、英“南京大屠杀”相关报道(1949-2014年)的内容分析

2016-10-12余霞

余 霞

(华中农业大学 文法学院, 湖北 武汉 430070)

全球传播语境中的国家创伤与媒介记忆

——中、日、美、英“南京大屠杀”相关报道(1949-2014年)的内容分析

余霞

(华中农业大学 文法学院, 湖北 武汉 430070)

全球化背景下,如何对“南京大屠杀”进行表征和记忆,关系到其意义能否真正得到世界认同。高度媒介化的社会,集体记忆依赖于大众传播媒介,可通过媒介如何表征记忆来观察和理解集体记忆。本文将“南京大屠杀”媒介记忆置于全球传播语境中,力图呈现它的世界面貌。主要运用媒介记忆理论、创伤记忆理论和框架理论,以内容分析法为主,研究1949—2014年间中、日、美、英四国媒体有关“南京大屠杀”及相关事件的报道,旨在描述不同国家媒介记忆的差异,分析其记忆框架,探讨形成差异的原因。研究发现:(1)各国媒介对“南京大屠杀”的记忆采用了不同的框架。中国以“创伤”为框架,围绕历史之痛和现实之伤展开记忆;日本以“质疑”为主导框架,回避自己加害方和中国受害方的身份,报道立场和情感偏向模糊、暧昧;美国和英国以“冲突”为主要框架,强调事件的新闻价值,即冲突本身以及冲突的解决。(2)不同媒介记忆框架对“南京大屠杀”意义的解读存在差异。中国将它定为国家创伤进行纪念在全球传播语境中可获得支持。(3)各国“南京大屠杀”媒介记忆框架存在相互影响的关系,主要表现为各种框架之间的竞争、对立和冲突。

“南京大屠杀”; 全球传播; 国家创伤; 媒介记忆; 记忆框架

一、引言

2014年,我国将12月13日确定为首个国家哀悼日,从根本上确立“南京大屠杀”作为国家创伤事件的重要性质。此前,“南京大屠杀”在国内外均未受到足够的重视。国内,20世纪80年代前,“南京大屠杀”未被公开祭奠,相关信息极少进入公共话语。国外,日本作为加害方,以否认事件为基调。其他国家,特别是欧美国家,20世纪90年代前也鲜有提及。1997年,张纯如的《南京大屠杀》第一次将国际舆论和相关学术领域的目光引向“南京大屠杀”,触发较广泛深入的研究。这些研究以史实探察为主,也涉及集体记忆研究。一些议题被共同关注,如:事件真相如何?它为何长期被“遗忘”?它在当代社会中扮演着什么样的角色?本文的重点在于第二个问题,即“南京大屠杀”的集体记忆问题。

中国对“南京大屠杀”记忆的研究多以民族-国家角度切入,重点分析中国“南京大屠杀”集体记忆的历史变迁,研究其背后的动因。国外则多对中日两国的集体记忆进行比较分析,基本上没对非事件相关国的记忆进行研究。然而,“南京大屠杀”所蕴含的历史、文化意义超越了事件直接相关国的边界,是应当用人类整体道德观和情感来审视的创伤性事件。全球化背景下,如何对“南京大屠杀”进行表征和记忆,关系到其意义能否真正得到世界认同。因此,本研究将“南京大屠杀”的记忆置于全球传播语境中,力图呈现“南京大屠杀”记忆的世界面貌。

高度媒介化的社会,集体记忆依赖于大众传播媒介,或通过媒介进行表征,或通过媒介进行建构。因此,可通过媒介如何表征记忆来观察和理解集体记忆。本文主要运用媒介记忆理论、创伤记忆理论和框架理论,考察各国媒体有关“南京大屠杀”的报道,分析不同国家“南京大屠杀”媒介记忆的差异。

二、理论、假设与研究方法

(一)媒介记忆、创伤记忆与记忆的框架

南京大屠杀集体记忆是一种创伤记忆,而日常生活中大众媒介在形塑当下集体记忆中扮演着决定性角色。因而媒介记忆和创伤记忆为本研究提供了基本的理论支持。哈布瓦赫认为,记忆是在一定的框架中建构出来的,记忆的框架理论构成本研究的第三个理论来源。

媒介记忆研究大致经历两个阶段,持三种基本观念。第一阶段始于人类开始记忆研究。基本观念为:媒介是记忆的中介。研究重点为记忆的各种中介(口语、文字、印刷媒介和电子媒介等),当下的热点是数字媒介。第二阶段发生在媒介化社会。此期发展了两个基本观点:(1)大众媒介是记忆的场所;(2)媒介是参与建构集体记忆的重要力量。作为专门的研究领域,媒介记忆研究在此阶段发展起来,即将媒介作为媒介化社会集体记忆表征与建构的主要场所,观察、探究各种力量如何进行记忆的协商与争夺,重点考察媒介在其中扮演的角色。

莫迪凯·雷格(Mordechai Neiger)、奥伦·梅耶斯(Oren Meyers)指出:“集体记忆不是一种抽象的存在。其在场和影响仅能够通过它们持续不断地运用被识别。没有公开表述就没有‘集体记忆’,因此,许多记忆研究聚焦于公开表达的各种形式,比如仪式,庆典和大众媒介文本。总之,集体记忆是一种固有的媒介化现象。”①本研究秉此传统,将媒介报道文本视为具有表征和建构大屠杀集体记忆功能的媒介记忆,考察其在全球语境中的实践。

从研究领域看,创伤研究从关注个体创伤经历逐渐扩展至集体创伤;从理论与分析方法看,创伤研究经历了从精神病理分析到文化创伤分析的转型。西方的创伤研究重视边缘群体研究,“如何再现这些处于社会边缘的个体或群体的创伤经历,通过他们的记忆修正和颠覆正统历史叙述,并帮助他们走出创伤,成为当代欧美创伤理论研究关注的焦点”②。

从文化创伤角度考察大屠杀等历史创伤事件,有两个基本议题:一是创伤如何转化为文化创伤?二是这种创伤如何参与集体身份建构。根据海登·怀特“历史是一种叙事”的基本观念,大众传媒关于历史创伤的表征也是一种叙事,当创伤性事件进入媒体话语,“较之提供与过去的真实联系,暴力与灾难形象常常承担着全体身份认同的屏幕保护者的功能:它们记住痛苦并转向情感影响”③。创伤在此过程中,已转换为文化创伤,致力于塑造集体的身份。

阿伦·米克(Allen Meek)认为创伤理论通常构成一种将历史经验从被重设为创伤记忆的媒介形象的标准化和全球化的形式中拯救出来的尝试。他的下列观点特别值得重视:

(1)创伤有定义文化身份的功能。同时,关于“受害者文化”的辩论也可能忽略定义受害者身份问题的更大的全球性区域,当代媒体的“标志性”创伤——越战,大屠杀,9/11——可以被理解为帝国主义、殖民主义和全球化中出现的更深危机的症候④。此观点对理解大屠杀创伤记忆具有特别重要的意义,即应将媒体大屠杀记忆置于更宏大的背景下考察,以免忽略更深层次的文化意义。

(2)历史创伤进入媒介话语形成媒介代码,这种媒介代码会渐渐成为一种解释框架,定义事件,命名事件。“大屠杀”就被媒介建构成一种解释性框架,任何对大屠杀创伤的理解需要考虑到创伤话语和创伤表征在身份认同和对过去的意义的斗争中所扮演的角色⑤。

(3)历史创伤,对身份危机反应为对最高权力和政治暴力结构进行批判性反思的机会。这种批判性的历史创伤理论与自我身份的概念化的堵塞与毁灭相斗争,它由危机状态导致,并寻求更新我们关于人类是什么以及什么属于共同体的概念的方式。记忆处于不断变动中,这是巴特莱特、哈布瓦赫记忆理论的基石。历史创伤记忆在不同时期可能采取不同的阐释框架,赋予过去、现在和未来不同的意义,建构或解构集体身份。大屠杀创伤记忆亦如此。

阿密特·品彻维斯基(Amit Pinchevski)说,“如今关于记忆的讨论似乎从两个一般的方向推进。一方面,对媒介化的记忆有持续增长的兴趣:依赖媒介技术,特别是新媒体和多媒体记忆形成和分享的各种形式。另一方面,对创伤记忆的持续不断的全神贯注,即是,通过创伤记忆,那些已经被封锁在个体或公共意识之外的过去的场景,重返游荡在各种被位移的表征中”⑥。大屠杀记忆是创伤性事件媒介代码的典型,本研究正是对全球语境中不同国家如何生产自己的“南京大屠杀”媒介代码以及各种代码间的协商与争夺进行研究。

最后,研究所用框架理论来自社会记忆和新闻学研究领域。前者是集体记忆研究的开拓者哈布瓦赫所创立的,后者则经过多位新闻学者共同努力得以创建。哈布瓦赫认为,集体记忆的建构受制于记忆的社会框架。类似地,新闻学者认为新闻是一种充满选择的建构过程,一般认为有三种不同层面的框架:宏观层面的社会框架,中观层面的媒体框架,微观层面的文本框架。吉尔.A.伊迪(Jill A. Edy)在分析各行为主体(代表政治权力的公职官员、有媒介叙事权的新闻记者以及他们共同寻求施加影响虽有独立性却缺少叙事权的受众)间的关系对“过去”进入新闻话语卷入集体记忆过程的影响时,论及媒介话语框架,认为“大量的媒介与政治研究聚焦于媒介话语的框架现象。多方面地描述为文本的形貌和一种媒介影响,媒介框架理论普遍赞同框架在给予事件、问题和人们观点时起作用:即是说,使之有意义……新闻话语中多样性的竞争框架的出现提出了重要的现有的框架不能解答的问题。”⑦本研究从微观入手,通过考察媒介记忆的具体框架推论中观乃至宏观社会框架,并对多样性的竞争框架进行分析。

(二)基本假设

“就记忆表征而言,大屠杀是历史上最困难的事件之一;然而,它也是一个最广泛地参与到近代的历史事件。”⑧对大屠杀表征的研究十分丰富,但对“南京大屠杀”的研究却相对欠缺,专门研究“南京大屠杀”媒介记忆的更少。国内可大致归入“南京大屠杀”媒介记忆研究的主要涉及三方面:

(1)从新闻史角度研究大屠杀发生期间的报道⑨,旨在通过史料钩沉为“南京大屠杀”提供证据,也包括对基本史实的研究,如谁第一个报道“南京大屠杀”,哪家报刊首先使用“南京大屠杀”一词等⑩。

综合前面对媒介框架的基本认识,我们认为各国对“南京大屠杀”的记忆不是独立的,而是相互影响,存在竞争、合作或协商关系。不同主体性想象和主体间关系会以记忆的框架形式作用于不同国家的媒介记忆。基于此,本文提出以下假设:

假设1:与“南京大屠杀”事件的不同关系决定了不同国家媒介记忆框架的差异,并导致其复杂性。

假设2:不同的媒介记忆框架对“南京大屠杀”意义的解读是不同的。

假设3:各个框架之间是相互影响的,之间形成竞争、合作或协商关系。

(三)研究方法

本文采用内容分析为主的研究方法,通过对事件直接相关和间接相关以及无明显关系的其他国家之间有关“南京大屠杀”的纪念性报道的比较研究,观察自新中国建立以来,“南京大屠杀”在不同国家新闻媒体中的呈现方式及意义建构。研究采用目的性样本。先选定中国、日本(两个直接相关国)和美国(事件间接相关国代表)、英国(无明显关系的其他国代表)四个国家,然后分别在四个国家选取媒体。其次,研究涉及的时间段内,代表性的大众媒体包括广播、电视、报纸和网络。综合看,就本研究而言,报纸更具持续性和代表性。进一步,依据两个标准选择具体研究的报纸:(1)全国性的报纸。(2)关注国际事务,有国际影响力。最终,选定七种报纸作为具体的研究对象:《人民日报》、《日本时报》、《读卖日报》、《纽约时报》、《华盛顿邮报》、《泰晤士报》、《卫报》。《人民日报》是中国最具影响力的主流报纸,样本量较大,故中国选此一种。采用人民日报全文数据库,以关键词“南京大屠杀”进行标题和全文检索,共得样本585篇。另六种报纸用Nixis数据库,分别以Nanking massacre、Nanking slaughter 和Nanjing massacre、Nanjing slaughter为关键词进行全文和标题检索,共获样本386篇。然后,根据报道主题严格筛选,剔除不以“南京大屠杀”及相关事件为主题的样本和重复样本,最终获得研究样本419篇:《人民日报》295篇,《读卖日报》33篇,《日本时报》25篇,《华盛顿邮报》14篇,《纽约时报》30篇,《泰晤士报》10篇,《卫报》12篇。

分析单位和观测单位均为“文章”。在仔细阅读所有样本的基础上,本文作者初步建构了一系列变量。随后与英国拉夫堡大学传播学研究中心媒介记忆研究专家Michael Pickering教授和Knight Emily博士就变量表多次商讨,主要考虑变量对研究目的达成的可能性和所有样本的适用性,最终确定15个变量,包括:样本来源,报道具体时间,是否在第一版?(1/0),消息来源(1a=中国官方、1b=中国民间、1c=中国媒体;2a=日本官方、2b=日本民间、2c=日本媒体;3a=英国官方、3b=英国民间、3c=英国媒体;4a=美国官方、4b=美国民间、4c=美国媒体;5=其他),报道体裁(1=报道,2=社论,3=评论),报道的主题(1=纪念性事件,2=教材之争,3a=日本对“南京大屠杀”的否定与中国的回应、3b=日本对“南京大屠杀”的肯定与中国的回应,4=“南京大屠杀”的证据,5=对事件的反思,6=有关“南京大屠杀”的影视文学艺术作品的报道,7=对事件(包括人物)的回顾,8=其他),报道的立场(1=肯定事实存在,批判大屠杀罪行,0=中立立场,报道相关事实,未对事件本身明确表态,-1=否定事实存在),主要情感倾向(1=同情受害者,2=批判加害方,3=赞美英雄,4=客观报道,未明确表达情感),人物单位(1=受害者及其当时、当代代表、2=加害方及其当时、当代代表、3=英雄及其当时、当代代表、4=报道者、5=其他人、6=指向事件本身,无明确角色指向),是否明确将日本作为大屠杀加害方提及?(1/0),是否明确将中国作为大屠杀受害方提及?(1/0),是否提及二战期间的其他大屠杀事件?(1/0),是否提及第二次世界大战或者世界人民反法西斯战争?(1/0),是否出现“军国主义”标签?(1/0),是否出现“右翼”标签?(1/0)。

编码工作由包含作者在内的四个编码员进行,正式编码前,编码员就每次修改后的变量都进行了深入讨论,并进行了试编码,对发现的问题通过集体讨论进行调整。最后,随机抽取10%的样本进行外部信度检测,对15个变量进行编码,四个编码员之间的信度为95.32%。

三、研究发现

(一)集体记忆的“遗忘”与重建

自新中国成立至20世纪70年代,各国的大众媒体集体“遗忘”了“南京大屠杀”。该时间段内,仅《人民日报》有2篇报道。之后,1982年因日本修改教材问题,“南京大屠杀”事件才重新回到公共记忆中。

依据样本报道时间分布(图1),可大致将“南京大屠杀”媒体纪念性报道分为三个阶段:

第一个阶段(1949—1979年):“南京大屠杀”基本被“遗忘”,三十年间,样本中仅有《人民日报》2篇报道。其余28个年份,无一篇相关报道。

第二个阶段(1980—1989年):“南京大屠杀”开始重返公众视野。对“南京大屠杀”及相关事件的当代报道始于20世纪80年代,由特殊事件(日本修改教材有关“南京大屠杀”的相关内容)引发,中国媒体首先报道,逐渐引起其他国家关注:美国6篇,英国1篇。此阶段,样本中没有加害方日本的报道。

第三个阶段(1990年至今):“南京大屠杀”真正重返各国媒体报道。除1992、2010、2013年三个年份只有一个国家的样本,其他年份均有2个国家以上的报道,四国均有报道的年份有五个:1994、1997、1998、2000、2007。

研究所涉及的65年中,对“南京大屠杀”的报道有两个特点:

第一,相对于“同步”遗忘而言,各国的记忆重建是不同步、不均衡的。整体看,中国仅选一家媒体,样本量就达295个。从时间来看,也是《人民日报》首先进行相关报道。最初三十年间,其他国家集体“遗忘”了“南京大屠杀”。到第二个阶段,虽然1982年《人民日报》出现第一次报道高峰(15篇),但三年后美国才进行报道。加害方日本此阶段无样本出现。

第二,各国共同关注“南京大屠杀”事件的年份主要集中在特殊的有重大纪念意义的年份和相关突发事件发生的年份。在对历史事件的纪念中,每逢整十、整五的年份是重要的纪念时刻。四国均涉及的五个年份中,1997年和2007年是“南京大屠杀”发生60周年和70周年纪念的整十年份,2000年是世界人民反法西斯战争和中国人民抗日战争胜利45周年。

1994年和1998年则是突发的有关“南京大屠杀”的冲突事件引起各国共同关注和报道。1994年,日本法务大臣永野茂门声称“南京大屠杀是捏造的”。此言论引起中国的强烈不满,《人民日报》当年50%的报道与此相关。日本也高度关注,是研究涉及的年份中唯一报道篇数超过中国的一年。《纽约时报》当年6篇报道5篇有关此事,英国的2篇报道均有关此事。该年83.9%的报道集中于该事件发生的5月,其中71%与此事相关。同样,1998年发生的两件“南京大屠杀”相关事件导致这一年的集中报道。一是日本的东史郎审判案,另一件是华裔美籍作者张纯如的《南京大屠杀:二战中被遗忘的大屠杀》1997年底在美国出版。第一件事情的报道主要集中在《人民日报》,占当年该报样本的60%。后者以美国的报道为主,1997年2篇报道全与此相关,1998年5篇报道4篇有关此事。1998年的样本中,约19.35%是有关张纯如及其书的报道。

(二)差异化的主题与情感表达

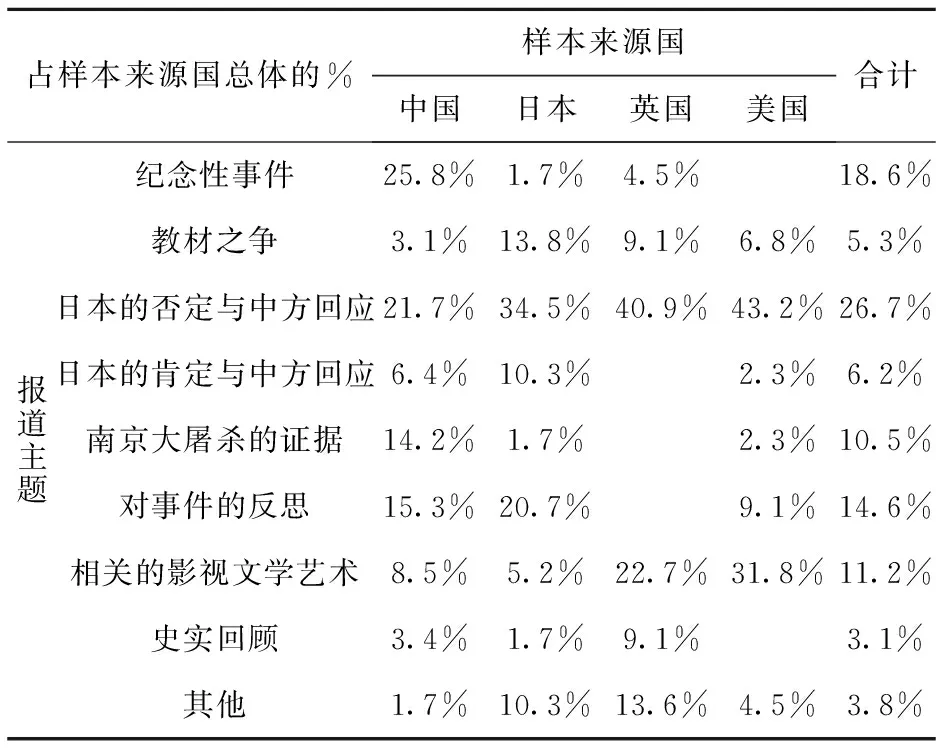

对样本来源国和报道主题进行交叉分析(表1)和x2独立性检验发现,不同国家的报道主题分布存在显著差异,样本来源国与报道主题具有中度相关性,x2(24,N=419)=115.468,p=0.000,Cramer’s V=0.30。差异具体表现在以下几个方面:

表1 报道主题*样本来源国交叉制表

第一,中国和日本的报道主题分布较均衡,涉及所有主题,且都比较重视反思主题(分别占本国样本总体的15.3%和20.7%),但中国最重视纪念性活动报道(占本国样本总体的25.8%),日本最重视“对大屠杀的否定及中方回应”主题(占本国样本总体的34.5%)。此外,中国还比较重视“大屠杀的证据”(占本国样本总体的14.2%),日本则较重视“教材之争”(占本国样本总体的13.8%)。

第二,美国和英国的报道主题分布相较于中、日显得不均衡。首先,美国无“纪念性活动”和“事实回顾”两个主题,英国无“日本对南京大屠杀的肯定”、“南京大屠杀的证据”、“对事件的反思”三个主题。其次,与中、日不同,美国和英国突出了“日本对南京大屠杀的否定及中方回应”和“有关南京大屠杀的文学艺术报道”两个主题,并都对“教材之争”有较多报道。但二者在其他主题也存在差异,如美国较重视“反思主题”(占本国样本总体的9.1%),英国则较重视“史实回顾”(占本国样本总体的9.1%)。

第三,整体的主题分布情况表明,即便“南京大屠杀”事件重返公众记忆,但建构或者说重建记忆却是异常艰辛的。因为“教材之争”的实质是日本对“南京大屠杀”的否定及中方回应,证据也是为了证明事件的真实性,“对南京大屠杀事件存在的确认”等主题的本质都属于有关“南京大屠杀”的争议,或者说都牵涉到这一主题,如将这四个主题都归并为有关“南京大屠杀”的争议主题,则有180个样本,约占总体的43%。这反映了中国重建“南京大屠杀”历史记忆的真实处境:较之“二战”时的其他大屠杀事件,“南京大屠杀”的记忆格外艰难,因为要面对加害方对大屠杀事件本身的不断否定和质疑。

为进一步了解不同国家“南京大屠杀”媒体记忆的内涵和方式,研究选择四国共有的两个主题(“教材之争”、“日本对南京大屠杀的否定与中方回应”)进一步分析。两个主题中,中国的报道立场和情感倾向最鲜明,主要是肯定大屠杀发生的事实、对大屠杀罪行进行批评,对受害者表示同情、对英雄进行赞美。美、英的报道立场和情感倾向较接近,肯定大屠杀发生的事实、对大屠杀罪行进行批判的报道和客观报道、不明确表达情感倾向的报道比例基本保持平衡,但美国的立场和情感略微偏向于与中国一致。日本的立场和情感以客观为主,较少对加害方进行批判和对受害方表达同情,“日本对南京大屠杀的否认及中方回应”主题中有2篇(占该主题日本报道的10%)否认“大屠杀”事实。中、美、英都明确将日本作为加害方、中国作为受害方提及。日本则尽量回避:“教材之争”主题50%的报道未明确提及日本加害方身份,75%未提及中国受害方身份。“日本对南京大屠杀的否认及中方回应”主题中,40%的报道未明确提及日本加害方身份和中国受害方身份。对战争责任和日本否定事实的归因方面,中国明确将战争归责于军国主义,将否认归责于右翼。美英的报道指向当下事件,一定程度上认同否认事实属“右翼”行为,但几乎未提及“军国主义”。

(三)记忆的主体与客体:谁在记?记住谁?

从记忆的角度看,新闻报道的消息来源(本研究中指具体的新闻信息的来源)往往表明谁在记忆或者谁在影响记忆。对消息来源和样本来源国(本研究指的是每一个样本来自哪个国家)的交叉分析表明:总体来看,各国都以本国媒体为主要消息来源。这较大程度上可以解释样本的情感倾向、报道立场的特点。本研究所涉及的时间是新闻业处于成熟、新闻专业主义思想主导新闻报道的时期,因此,以媒体自身为消息来源的报道以客观报道、不明确表达情感的中立立场为主。同时,统计数据也显示各国之间存在差异:中日两国的消息来源更多元,本国官方来源所占比例较高(中国为6.1%,日本为10.3%),本国民间来源占一定比例(中国为4.4%,日本为5.2%),还有部分报道来源于对方国家或其他国家(中国样本中,来源为日本官方的有1.7%,日本民间和媒体各有0.7%,来源于美国官方的有0.3%;日本样本中,来自英国的媒体和民间的各占1.7%,来自美国民间的有6.9%)。与中、日相比,英国和美国样本的消息来源较单一,且都没有来自本国官方来源的报道。英国的样本全部来自本国媒体。美国的消息来源中,11.4%来自英国媒体,6.8%来自日本官方,日本媒体和中国媒体各占2.3%。这表明,本国官方对中、日媒体的“南京大屠杀”记忆有一定的影响力,而英、美则没有明显的来自官方的影响。其次,各国之间相互影响的程度不一,中国采用日本消息来源较多,日本更多地采用美国和英国的消息来源,美国既采用了英国媒体的消息来源,也采用了较多的日本消息来源,英国则没有采用其他国家的消息来源。

和“谁在记”同等重要的是“记忆谁”。从总体分布看,加害方和受害方比例均衡,分别为30.5%和29.4%,其次是无明确角色指向的(18.9%),然后是报道者(7.2%),再是英雄(3.6%)。这表明多数报道指向大屠杀事件的直接当事人——加害方日本和受害方中国,二者间差别不大。但对人物单位和样本来源国进行交叉分析显示不同国家对人物单位的关注存在差异。中国报道最多指向受害者,其次是加害方,然后从多到少依次是无明确人物指向、报道者、英雄;日本报道最多指向加害方,即自身,然后是无明确人物指向、受害者、报道者;美国报道最多指向加害方,其次是受害者,然后是报道者、英雄和无明确人物指向;英国报道最多指向也是加害方,其次是受害者,然后是无明确指向和报道者。相对而言,中国样本的人物指向分布较分散,无明确人物指向的较多,日、英、美三国样本的人物指向分布较集中,加害方和受害者所占比例均超过各自国家样本总数的70%。其次,中国和美国有关于英雄的报道,日本和英国则无。

中国与其他国家产生较大差异的首要原因在于客观报道、无明确角色指向的类目占较大比例。对这一个类目进行主题分析,发现中国报道中纪念性活动报道较多(约25.8%),其中约32%无明确人物指向。其次,有关大屠杀的反思主题也主要集中于中国样本,它们多对事件本身的意义进行分析,少有明确角色指向,这两类主题共同导致了人物指向方面中国和其他三个国家的差异。

(四)记忆的内涵:对“南京大屠杀”事件意义和影响的认知

如何看待“南京大屠杀”的意义和影响从根本上决定了它能否真正成为被广泛记忆的重要历史事件。本研究通过是否提及“二战”和是否提及其他大屠杀事件两个变量分析各国的立场。

总体看,提及“二战”或世界人民反法西斯战争的占26.7%,提及其他大屠杀事件的占7.9%。表明,“南京大屠杀”一定程度上确实被置于“二战”或世界人民反法西斯战争的背景中进行记忆,但较少和其他大屠杀事件关联起来,或者说较少被同时作为“二战”中的重要暴行提及,其实际影响未得到足够重视。为进一步检视国家间的差异,对样本来源国和是否提及“二战”或世界人民反法西斯战争和是否提及其他大屠杀事件分别进行交叉分析,结果如下:

提及“二战”或世界人民反法西斯战争的样本所占本国样本的比例和在此类样本总体中的比例呈现出较大差异。提及的样本中各国所占比例为:中国(56.3%)、美国(19.6%)、日本(17.9%)、英国(6.3%),各国此类样本占本国样本的比例为:美国(50%)、日本(34.5%)、英国(31.8%)、中国(21.4%)。前者一定程度可用各国在样本总体中的比例进行解释,后者则更好地反映了各国在什么样的背景下解读和纪念“南京大屠杀”。相对中国而言,其他三国更多地将它置于“二战”的背景之中。特别是美国,一半的样本均提及。表明“南京大屠杀”是二战期间发生的重要暴行这一事实得到包括美、英和日本在内的其他国家的认同。中国将它定为国家创伤进行纪念在全球传播语境中可获得支持。但相对而言,中国在这方面强调不够,大多报道未将“南京大屠杀”置于“二战”的宏观背景中。

各国提及其他大屠杀事件的样本所占比例是:中国(51.5%)、美国(30.3%)、英国(9.1%)、日本(9.1%),各国此类样本占本国样本的比例为:美国(22.7%)、英国(13.6%)、中国(5.8%)、日本(5.2%)。可见,尽管美、英的样本在所占比例较小,但它们更倾向于将“南京大屠杀”事件与其他大屠杀事件联系起来,更可能采用国际视野。虽然中国在样本总体中占绝对优势,在提及其他大屠杀事件的报道中也超过一半,但此类样本在中国样本总体中的比例却偏低。

四、结论与讨论

本文以内容分析为主,对1949—2014年间中、日、美、英四国媒体关于“南京大屠杀”及相关的当代事件的报道进行分析,意在展现各国的“南京大屠杀”媒体记忆,关注历史变迁,也关注国家间的异同,力图发现各国的记忆框架和纪念内涵。研究发现,各国的“南京大屠杀”媒介记忆确实存在差异,与事件的关系影响了其媒介记忆的框架。中国作为受害方,以“创伤”为记忆框架,围绕历史之痛(主要表现为纪念活动主题的报道)和现实之伤(主要表现为日方对大屠杀事件的否认主题)展开记忆,将前者归结为“军国主义”暴行、将后者归罪于“右翼”,鲜明地表达了对加害方日本的批判、对自己作为受害方的同情。日本媒体记忆的主导框架是“质疑”,特别是在“教科书之争”和“否认大屠杀事件”两个主题中,对自己加害方的身份和中国受害方的身份予以回避,其报道立场和情感立场偏向模糊、暧昧或者回避。美国和英国的媒体采用以“冲突”为主的报道框架。作为与“南京大屠杀”有一定关系的国家,美国媒体记忆在冲突框架中偏向于“批判与同情”,即关注日方对大屠杀事件的否认与中方回应,对日本作为加害方、中国作为受害方的身份持明确态度,明确表达了对加害方的批判。英国是与事件无直接关系方的代表,其媒体记忆框架偏向于“客观”的冲突,是四国中最倾向于客观报道的,虽对角色认知清晰,但几乎没有明确表达情感倾向。

其次,不同媒介记忆框架对“南京大屠杀”意义的解读存在差异。中国基于创伤框架,从民族/国家立场出发,将其解读为中华民族的国耻,是民族不能忘却之痛,记忆指向历史、也针对当下,纪念内涵基本保持一致。日本在“质疑”的框架下,通过现实中发生的相关的冲突性事件来淡化加害方的身份,其指向为当下。中、日媒体多将“南京大屠杀”置于中日双边关系或区域关系中来理解和记忆。美国和英国的“南京大屠杀”媒体记忆超越民族/国家视角,站在“二战”、世界反法西斯战争的立场进行解读,偏向于当下,更多地理解为当下之痛,即日方对大屠杀的否认,将它作为与历史相关的现实冲突来记忆。

为检验上述两个结论,本研究进一步选择各国共同关注最多的主题(“日方对南京大屠杀的否认及中方回应”)进行文本细读。该主题共122篇,其中1994年四个国家都有报道且报道量比较均衡,因此以该年为例进行分析。当年这个主题的报道主要由日本时任法务大臣永野茂门声称“南京大屠杀是捏造的”引起。在精读全部样本的基础上,选择代表各国报道立场的4篇文献,采用梵·戴克的新闻话语分析方法进行命题分析。样本1《就日本法务大臣否认侵华历史 我外交部发言人严词批驳》(《人民日报》1994年5月4日)由4个命题形成宏观命题:日本侵华战争的侵略性质和“南京大屠杀”的历史事实早有定论,日本政府应认真严肃对待永野茂门否认“南京大屠杀”之事;样本2《为何中国从来不会忘记?》(《读卖日报》1994年5月10日)由13个命题形成宏观命题:因为抗日战争是中国共产党取得的最重要的胜利,是确立其合法性的重要资源,因此中国不会忘记战争,也不会忘记战争中发生的事件;样本3《新东京部长称南京大屠杀是一个虚构》(《纽约时报》,1994年5月5日)包含11个命题,其宏观命题为:永野茂门称“南京大屠杀”是虚构令日本新政府陷于尴尬。样本4《部长公开致歉》(《卫报》1994年5月6日)由11个命题形成宏观命题:日本法务大臣永野茂门就否认“南京大屠杀”和“二战”期间战争的侵略性质公开道歉。四个样本中,中国强调日方应正确对待历史、认真严肃处理不当言行,并将之视为中日关系的基础。报道中采用“震惊和愤慨”、“严肃认真”等词汇鲜明地表达了中国的情感和态度。虽没有直接出现“创伤”的表述,但简洁有力的文字中体现出中国态度。日本的报道标题直接表明了对事件的归因:中国不能忘记。与中国的“创伤”框架不同,日本采用的是“回避”和“质疑”的框架。“回避”意味着对事件本质问题的转移(否认“南京大屠杀”和战争的侵略性),“质疑”则从质疑对方出发,既回避自身的责任,又将责任加诸对方。样本中有两个质疑:一是中国从来不怀疑大屠杀及相关事件的真实性,二是中国为何不能忘记。前者虽只是提及,但已经蕴含着对事件真实性本身的质疑。后者则将舆论注意力从自身否认“南京大屠杀”这一事实转移到中国对“南京大屠杀”的立场和态度。命题分析呈现了这篇报道的逻辑:首先,抗日战争是中国共产党取得的重要成就,有助于其合法性的确立。其次,战争和大屠杀创伤所带来的情感被视为爱国主义,可以被政府当作政治资源,创造凝聚力以转移国内矛盾。因此,即便在与日本发展友好关系的背景下,中国政府对战争和大屠杀的态度也是明确无疑的。这种逻辑完全回避了日本作为加害方的责任和身份。美国和英国则基本上在“冲突”框架下进行客观报道。命题分析也显示出它们关注的“冲突”各有侧重:美国以大臣的否定言行与日本当局意见的冲突为核心,同时提及“南京大屠杀”的史实,以及日本右翼对“南京大屠杀”的否认,其宏观命题落脚在事件对日本政府的影响上。英国则展示了永野茂门否定性评论引发的日本政府和中国的回应,提及日本史学家和中西史学家对“南京大屠杀”的不同意见,其宏观命题落脚于永野茂门的公开道歉。可见,美国和英国都偏向于客观事实的报道和分析,一定程度上都认同“南京大屠杀”事实,但关注的重点不是否认“南京大屠杀”事实本身,而是这样的否定(冲突)行为及其结果。总之,中国基于“创伤”框架对冲突事件的报道重在对历史事实的态度本身;日本则试图在“回避”和“质疑”框架下剥离事实本身,回避自身历史责任和现实责任,而将责任归于中国;美国和英国采用“冲突”框架,偏向于强调事件本身的新闻价值,即冲突本身以及冲突的解决。

最后,要强调的是,各国“南京大屠杀”媒介记忆框架存在相互影响的关系,其关系主要表现为竞争、对立和冲突。样本来源国和消息来源的交叉分析表明,0.7%的中国样本、1.7%的日本样本和16%的美国样本的消息来源为除自己外的其他三个国家的媒体。由于各国“南京大屠杀”媒体记忆框架存在较大差异,这种差异有可能通过消息来源的方式作用于各国的媒介记忆。但正如框架理论的核心内涵所显示的,媒介框架体现在意识形态、媒体性质和文本建构三个层面,其本身也正是在这三个因素的共同作用下形成。研究所涉及的样本中所呈现出来的日本的“质疑”框架、中国的“创伤”框架、美国和英国的“冲突”框架,既是各国与事件本身的关系所致,也是各国意识形态、媒体性质和新闻文本特征等方面的差异所致,这种本质上的差异,决定了各种框架间的相互关系主要是竞争、冲突和对立。从这个角度看,中国想要在跨国传播语境中运用媒介进行有关“南京大屠杀”的国家创伤记忆的建构与表达,虽可以获得支持,但不能过于指望他国媒体会根据我们的意愿去进行记忆建构,而应该考虑到我们的记忆建构和记忆表达会受到他国竞争性的乃至对立性的、冲突性的框架的影响,我们只能改进和强化自己的叙事方式和记忆框架,以期获得更多的国际话语权。

注释

①Neiger, Mordechai, Oren Meyers, and Eyal Zandberg.OnMediaMemory:CollectiveMemoryinaNewMediaAge. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011, 3.

②师彦灵:《再现、记忆、复原——欧美创伤理论研究的三个方面》,《兰州大学学报(社会科学版)》2011年第3期。

③④⑤Meek, Alen.TraumaandMedia:Theories,Histories,andImages. New York: Routledge, 2014, 9, 28, 39.

⑥Pinchevski, Amit. “Archive, Media, Trauma.” In Neiger, Mordechai, Oren Meyers, and Eyal Zandberg.OnMediaMemory:CollectiveMemoryinaNewMediaAge. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011, 253.

⑦Edy, Jill A.TroubledPastsNewsandtheCollectiveMemoryofSocialUnrest. Philadelphia, Pa.: Temple University Press, 2006, 8.

⑧Hoskins, Andrew. “Signs of the Holocaust: Exhibiting Memory in a Mediated Age.”Media,Culture&Society, 25:7-22.

⑨宋旭华:《曾经的〈东南日报〉新闻 如今的南京大屠杀铁证》,《中国出版》2014年第19期。

⑩经盛鸿:《谁是第一个报道南京大屠杀的新闻记者?》,《中共党史研究》2012年第3期; 《第一次使用“南京大屠杀”一词的中文报刊》,《钟山风雨》2013年第5期。

责任编辑梅莉

National Trauma and Media Memory under Global Communication Context——A Content Analysis of the Commemorative Coverage of Nanjing Massacre from China, Japan, America and Britain

Yu Xia

(School of Humanities and Law, Huazhong Agricultural University, Wuhan 430070)

According to this research, three main conclusions can be summarized: (1) Memory frame is different from country to country. China centered on trauma, in a way that emphasizing the pain of history and the grief evolved from the past to nowadays. Japan put more attention to query, avoiding its role as injuring party and China as the injured party. Thus, the standpoint and emotion presented in its report tended to be vague and evasive. The frame of conflict was frequently used in the reports both from America and Britain, which more stressed news value—the solution of the conflict as well as the conflict itself. (2) There are different understandings about the meaning of the Nanjing Massacre. It has been recognized as a fact among the four countries that the Nanjing Massacre is a serious atrocity upon the period of World War II. China commemorates the Nanjing Massacre as national trauma, which will obtain supports in the context of global communication. (3) There are mutual influences among different media memory frames, which are mainly competition, opposition and conflict.

global communication; national trauma; media memory; memory frame

2016-02-03

国家社会科学基金项目“环境群体性事件网络舆论传播与演变机制研究”(13BXW053);国家留学基金委公派访问学者项目(留金发[2014]2012号)