李立新的设计史哲思

2016-10-10赵成清

赵成清

李立新的设计史哲思

赵成清

李立新;设计史;研究方法;价值论

多年来,南京艺术学院李立新教授一直致力于设计史论的教学与研究,并收获了累累硕果。他既执着于古代工艺美术的研究,又时刻关注着当代科技创新对设计的影响,在对中西方设计的思考与比较后,著有《中国设计艺术史论》、《设计概论》、《设计艺术学研究方法》、《设计价值论》、《六朝设计史》等作品。2015年,李立新荣获教育部第七届高等学校科学研究优秀成果奖二等奖。笔者尝试对李立新教授进行访谈,他却淡然拒绝,在他看来,做学问的真正意义不在于荣辱得失,而在于文化、思想与技艺的承传。这也恰恰反映在他的设计史哲思中。

1.有待正名的艺术设计

在设计史论的初学者眼中,李立新教授是一位学者,是中国现代设计理论与设计批评界的重要人物。可熟悉他的人都知道,他同时还是一位风景画家与设计师,长期辛勤地在画布上耕耘,不断用独特的设计构成与风景意象表现着他的创作体悟。与许多跨界艺术者不同,李立新教授认为,他只是一名普通的教书匠,一位钟情于艺术的设计工作者。艺术与设计原本就是密不可分的,因为艺术与设计都是人类特有的一种生存方式与本质特征。[1]这种观点一度让许多人产生困惑,在专业化分工愈发明显的当代,设计与艺术难道不应该首先在各自的领域进行深入的探索吗?

李立新教授对这一问题给出了自己的解释。20世纪德国最重要的设计学校——包豪斯的早期教育由莫霍里·纳吉、瓦西里·康定斯基、保罗·克利、费宁格等一批艺术大师来实施,正是这批艺术家构建了20世纪艺术设计体系。他们在教育中发展出新的设计方法,即从客观对象中抽离出形体与色彩等自然属性,然后对这些抽象的形色关系进行组合,从而在抽象的艺术精神与形态中创新出现代设计方法。如平面构成、色彩构成与立体构成。正如审美与实用二者的相互依赖关系,在李立新教授看来,将艺术与设计绝对分开的思想是片面化的行为,因为设计学研究虽然不会探讨何为审美,却会关注美的具体表现方法。换言之,设计艺术学研究的问题是现实的而非抽象的。[2]

20世纪初,现代形态的艺术设计历经了“图案”“意匠”“工艺美术”“设计”一系列词汇的演化发展,及至20世纪90年代,又产生了关于“艺术设计”与“设计艺术”归类的论争。李立新教授如是说道:“凯撒的归凯撒,上帝的归上帝”,他认为,设计应该标准化,艺术家也需要自我感受力,但这并不意味着二者的彼此分离。在技术与艺术日渐隔膜的当代,艺术设计应和而不同。

图1 感性化设计的餐具

2.有待传播的设计教育

20世纪的中国艺术史中有一个有趣的现象,很多著名的文学家曾热衷于美术或设计实践,如鲁迅、闻一多、艾青、沈从文等人,他们一度以美术为思想传播的利器,后来逐渐将文学作为追求的事业。李立新教授在中国美术的百年沉浮中遗憾地发现,相比于美术教育,设计教育更加缺失,而相对于专业化的设计教育,中国长期以来尤其忽视了对普通民众的设计教育。在现代画家与设计师张仃为中央工艺美术学院所设计的学校标识中,“衣食住行”成为设计的基本主题。长期以来,中国普通民众缺乏基本的设计素养,国外有专门的设计专栏、体系严密的设计哲学与设计美学,设计师与美术家携手讨论任何与民生相关的设计问题,以此引起大众与市民的兴趣,并提高大众的设计审美能力。例如,欧洲影院经常通过崭新的设计作品介绍来凸显“设计创造生活”的主题,在日本。有专门的电视节目以每天15分钟的讲座形式介绍感性工学。(图1)相对于发达国家,中国的大众设计教育比较落后。中国设计不仅在国际上缺乏地位,在国内也缺乏话语权。

因此,李立新教授指出,中国设计教育一直未能走出一个误区,片面地发展学院教育与精英教育,却忽略了大众设计教育。事实上,真正的设计教育必须通过专家与民众共同完成。这是“设计追随民生”的宏旨所在,也是亟待传播的方向。

图2 纸伞结构

图4 达·芬奇的飞机设计稿

图3 李立新(左)访湖州养蚕人

图5 “家”的原生态建筑

3.有待创新的设计思想

在过去的几十年中,“中国制造”使中国逐渐变成了世界工厂,同时许多人在思考中国如何才能转型为一个创新的强国,如何才能制造“中国标准”?2008年,牛津大学艺术史系柯律格教授在清华大学美术学院发表题为“中国画的模仿问题”演讲。他指出,“模仿问题”在西方是一个贬义词,从演讲题目中即可清晰地看出模仿问题是经常遭遇批评的语汇。中国传统绘画一向强调摹古,主张以古代传统为学习与创作的重要方法。在中国现代设计中,模仿之风尤盛。究竟该如何看待设计中的模仿现象?李立新教授指出,无论是设计或美术,模仿都无可厚非,作为世界设计强国,日本就是一名极其善于模仿的学生。日本不仅擅于模仿中国唐宋时期的艺术,也善于模仿现代欧美的设计,但并未阻碍其成为一流的设计强国,原因在于对“度”的把握。李立新教授例举张道一先生对“度”的解释道:“卢斯的观点‘装饰即罪恶’是否合理?正如人类吃饭一样,吃饭是人生存下来的基本依赖,可是如果吃得太多与太饱,或追求过于奢靡的食物,事情就会转向反面,装饰亦然”。

因此,李立新教授认为中国设计需要模仿,但更重要的在于“变”,即创新。所谓“穷则变,变则通,通则久”。在信息化时代,中国现代设计不能停留在对设计功能与形式的单纯模仿上,更应该追溯思想,在人们愈发重视感性的时代,设计进一步凸显出对多样性、表现性、交互性等方面的需求。设计方法与设计研究也应该不断创新,密切结合社会学、经济学、管理学、教育学、消费学、人类学、伦理学、价值学、文化学、心理学等各个学科,以促进崭新的设计创造产生。

4.有待调研的设计研究

中国的现代设计史研究,自20世纪上半叶开始,经由陈之佛、庞薰 、沈从文、沈福文、雷圭元、田自秉、王家树、张道一等人的不懈探索,对设计历史做了拓荒性的梳理。但相比较于美术历史研究,当前的设计历史研究仍相对滞后。其中的原因众多,但缺乏开阔的设计史观、丰富的设计史料以及正确的设计研究方法是主要的几种弊病。李立新教授认为,研究设计史首先应具备历史感,所谓“以古为镜,可以知兴替”。但设计史研究并不意味着对设计史料的一味罗列,否则将成为一潭死水。设计的历史,必须是一部启迪思想、创造理论的历史。[3]设计史研究,不但应从漫长的历史阶段中考察,去记述人类生活,还需要深入田野与生活中进行调研,因为民生才是设计的核心。

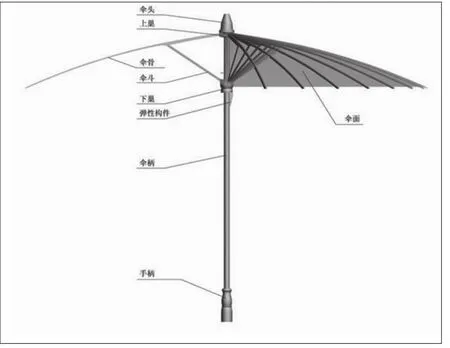

李立新教授形象地以中国传统设计中常见的伞与筷子的设计举例。根据先秦至北宋时期伞的演变研究,他发现,宋人制定的标准构件与联动机构一直是制伞业的通行方法。[4]尤其让人惊奇的是,虽然近代以降的工业化发展改变了很多生产方式,却并未改变纸伞的联动结构,仅更新了其材料,如以布或金属替代了纸与竹。作为一个延续了千年的生活设计,纸伞依旧服务于当代生活,并树立了一个设计的典范(图2)。

日本人对筷子的改良是李立新教授在众多田野考察中的另一发现。以中日韩为代表的东亚国家在用餐过程中都擅长使用筷子。作为日常之用的筷子,中国目前餐桌上使用的竹筷或木筷堪称优良设计,日本设计界曾多次对此进行改良却都流于失败。例如:以金属代替木或竹质材料,在吃较热的食物时容易烫嘴;将筷子削尖以插起鱼丸等圆形食物,却容易戳到嘴巴或他人;为防止筷子滑落,在筷子表面刻有凹槽,却不易清洗;在筷子表面进行装饰,却华而不实造成浪费。

除了纸伞与筷子,李立新教授对中国的四轮车、唐代的夹缬、湖州蚕花等产品或服装设计都做了细致的田野考察(图3)。这种实证研究既基于文献考古,又强调了田野工作的重要性,使设计研究直接面对历史文化与现实生活,从而在艺术社会学与艺术人类学的视野中重现了设计原有的物质文化涵义。

综合病情、年龄和身体状况等因素,对62例前列腺癌患者行内分泌治疗,其中40例行双侧睾丸切除加抗雄激素制剂治疗,10例行抗雄激素制剂治疗,12例为解决排尿困难同时进行姑息性经尿道前列腺切除术。

5.有待跨界的设计科学

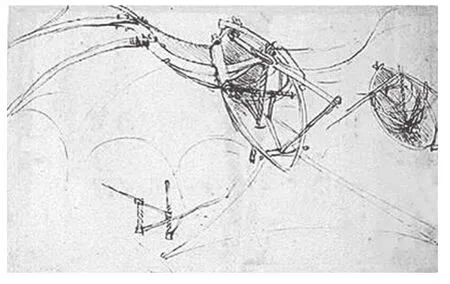

1956年,英国科学家、文学家查尔斯·斯诺在《新政治家》杂志上发表了《两种文化》一文,由此产生了科学文化和人文文化的概念,也为后来科学的理性主义与艺术的浪漫主义、科学主义与人文主义的对立留下了预设。在当代,艺术与科学俨然属于不同的专业领域,形成彼此对立之势。卡西尔曾指出:“赫拉克利特说太阳每天都是新的,这句格言如果对于科学家的太阳不适用的话,对于艺术家的太阳则是真的。”那么,与艺术有千丝万缕关系的设计又应该怎样应对日新月异发展的科学与技术?近代思想家梁启超曾指出,未来的中国应发展“科学化的美术与美术化的科学”[5]。在李立新教授看来,莱昂纳多·达芬奇是一位合科学与艺术为一的天才设计师,当代应运而生的设计科学正顺应了科学与艺术融合的潮流(图4)。

中国以往的设计理论研究者,多为一些从事文学、哲学、美学理论的专业人士,此外就是一批美术史研究者。他们多缺乏设计实践或实证研究的方法,因此导致设计与理论的脱节,设计不能为理论赋予经验,理论也无法为设计提供指导。李立新教授的《设计艺术学研究方法》恰恰突破了人文科学的屏障,他以清晰的结构与严密的逻辑对设计创作方法进行论证与研究,以数学、工学、统计学、实验心理学等方法对设计中的“定量研究”与“定性研究”做了深入的剖析。这是以往美术或设计史论研究者的盲点所在,却正是李立新教授构建当代设计科学研究方法的目标所在,亦即其所坚持要实现的人文主义理想。他认为,不仅要熟悉人文社会科学,也应尊重和理解自然科学,只有超越思想与知识的局限,才能更好地诠释设计的目的。

6.有待追溯的设计传统

中国现代的设计教育经历了从工艺美术向设计艺术的转变。各高等院校长期以三大构成为设计基本课程,却忽略了对中国传统图案的教学,现当代“设计”教育与创作不自觉地为西方价值观与方法论所主导。李立新教授对此忧心忡忡,他认为中国设计必须走自己的道路,重新发现传统设计中的积极成分。李立新教授曾专门对庞薰琹个案做过研究,他提出,抗战时期,庞薰琹在中国的西南地区与少数民族聚居地挖掘出中国的乡土设计元素,在与考古学家李济、梁思永的交往中,他决心回到更早的三代装饰传统中,从而掀起了中国现代设计史崭新的一页。

在追溯中国古代设计传统时,李立新教授首先论述了道器论。他指出,器以载道,先秦器物的设计强调重生、民本、尚中、变通等思想。《易》云:“显诸仁,藏诸用”,造物设计为民而用的价值思想在《周易》中随处可见。《系辞》关于庖栖氏作八卦,黄帝制器、垂衣,神农作耒耜以及一切舟车弓矢等的记载充分说明了这一点。[6]同样,在《论语》中也记载了先秦服饰的等级贵贱,子曰:“君子不以绀緅饰,红紫不以为亵服”。这种色彩观念在一定程度上反映了中国古服饰观。

除了造物与服饰思想的表述,李立新教授进一步指出,在六书为代表的中国传统造字方法中,还可以发现隐藏的视觉设计思维。如他在甲骨文与《说文解字》中找到“家、宋、宣、宅”等91个与“家”这一概念相关的文字。通过文字学的分析,他指出“家”的原生形态中包括建造方式、生活功能与伦理功效的意义。而在文化学与社会学的角度,他进一步指出,“家”还是人的知识、技能和智慧的早期主要来源……中国的家受到礼法与宗族的影响,西方的“家”则是个人幸福的手段,这些都与中西方“家”的设计建构有着重要关联础(图5)。[7]

在李立新教授看来,唐代的《工艺六法》,五代的《漆经》,宋代的《考古图》《宣和博古图》《营造法式》《墨谱》,元代的《梓人遗制》《蜀锦谱》,明代的《髹饰录》《天工开物》《长物志》《园冶》,清代的《畴人传》《陶说》等各类典籍都是中国现当代设计应该回溯的传统,正如《考工记》对设计的经验性总结:“天有时,地有气,材有美,工有巧,合此四者,然后可以为良”。这种和谐设计的思想是现代设计创新的灵感源泉。中国传统设计面临着现代转型,但通过认识设计传统中物与人,物与文化、社会、历史的关系,才能够真正地重构独特的中国当代设计体系。

从古代造物观跨越到现代设计,从中国黔西某社区的长角苗人服饰研究到西方后现代主义建筑批评,李立新教授不断地对东西方设计文化进行比较。他在追寻设计真相的过程中解读设计中 之“道”:如何在设计史中呈现物的“理”“情”“趣”等内核,如何在审美与科技的结合中诠释设计的智慧,这是他不断思考的问题。在近几年对欧美各国的现代设计艺术进行综合考察之后,李立新教授又完成了《中国传统器具设计研究》《六朝设计史》等著述,他在重溯中国古代优良的设计传统过程中,着力建构与完善中国设计史学体系。正如傅雷在20世纪比较中西文化后所谈到的中国化那样:“越研究西方文化,越感到中国文化之美”。[8]深研中西设计研究方法论与价值论的李立新教授,对为学与画事孜孜以求,但他最执著的仍是探寻为民生的中国未来设计。他的设计史哲思与浪漫情怀根植于中华民族的家园。

[1]李立新.设计艺术学研究方法[M].南京:江苏美术出版社,2010.3

[2]同[1],7

[3]李立新.我的设计史观[J].美术与设计,2012(1):8

[4]同[1],400

[5]晨报副刊[N].1922-4-23

[6]李立新.设计价值论[M].北京:中国建筑工业出版社,2011.86

[7]李立新.家的原生形态与现代形态—一个东西方比较意义上的设计文化思考[J].美术与设计,2006(1):79

[8]傅雷.傅雷家书[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1983.254

赵成清四川大学历史文化学院博士后

中国现代设计史在当代成为显学离不开以一批设计史学者的辛勤耕耘。对李立新而言,设计关乎人民生活、关乎人类启蒙、关乎文明发展。从古代典籍到田野调查,从区域研究到整体构建,他始终在中西比较的广阔视野中探索设计艺术学的研究方法与价值论。而他的根本目的则在于建构起可以与西方史学家平等对话的中国设计史学体系,以实现真正的中国特色设计。