学生、教师和工人的尊严现状研究

2016-10-09许泉亮

刘 睿 任 怡 许泉亮

学生、教师和工人的尊严现状研究

刘睿任怡许泉亮

了解社会各阶层的尊严现状是捍卫社会大众尊严的前提。文章以实证调研为基本方法,着重分析了学生、教师和工人(包含农民工)三个群体的尊严观和尊严感。研究发现:总体而言,学生、教师和工人的尊严观相对合理,但也表现出一些非理性的特征,他们在尊严观上虽形成某些共识,但彼此之间也存在较大差异;学生、教师和工人的尊严感都有待提升,均面临一定程度的尊严危机。

尊严观;尊严感;实证研究

“让所有人都过上有尊严的生活”是当今政府的执政理念和全社会共同奋斗的目标,而了解社会各阶层的尊严现状是实践中捍卫社会大众尊严的前提。文献研究发现,当前学界关于人的尊严的研究多为理论研究,对人的尊严的实证研究较薄弱。在中国知网以“尊严”为检索词搜到相关实证类研究论文仅十几篇,且已有研究在内容上多集中在人尊严感层面,对人尊严观的研究非常薄弱;在研究对象上多局限在对单一对象进行分析。本课题组以学生、教师和工人为目标阶层,在湖北、江西、北京等三省市开展问卷调查研究,分析了这三个阶层的“尊严观”和“尊严感”,试图为政府和社会各界制定捍卫民众尊严的相关政策提供某些理论参考与借鉴,同时唤起学界同仁对这一问题的进一步关注与深入研究。

一、研究创新及设计

1.本研究的创新

本研究有如下几点创新:(1)研究主题包含的内容更为全面。本次研究同时调查和分析了所涉阶层尊严现状中的尊严观、尊严感两个基本维度。(2)研究对象覆盖面广,且经过进一步细化分析。本次研究对象涉及当前几个主要的社会阶层:学生群体,涵盖中学生、大学生、研究生;教师群体,涵盖初中教师、高中教师、大学教师;工人群体,涵盖国企工人、外企工人、私企工人、农民工,能够有效保证本次研究的全面性和科学性。

2.研究设计和实施

本研究所用数据来自2015年9月至12月对湖北、江西、北京等三省市,包括湖北省的华中科技大学、湖北大学、随州市第二中学、黄陂第一中学、武汉市某外企公司、某大型商城,宜昌市某建筑基地;江西省的南昌大学、景德镇陶瓷大学、抚州市临川第一中学、宜春市某电信局、抚州市某国营汽运站;北京市的首都师范大学、某国企公司、某清洁公司的尊严现状调查。

调研问卷被分为尊严观问卷、尊严感问卷两份子问卷。其中,尊严观问卷主要涉及“什么是尊严”以及“应该如何捍卫尊严”两个维度;尊严感问卷涉及“对生活是否有尊严的总体评价”“人格尊严感”“权利尊严感”“个性、能力与价值的被认同感”“行为举止、生活方式和道德品质的高贵感”等五个维度。前后经过两轮调研,共发放尊严观问卷340份,有效问卷率为95.6%;发放尊严感问卷300份,收回有效问卷284份,有效问卷率为94.7%。在609份有效样本中,学生共239人,占39.2%;工人共253人,占41.5%;教师共117人,占19.2%。数据分析与处理,由spss20协助完成。

二、数据分析

1.尊严观现状

尊严观意指尊严概念在人们意识中的呈现或人们对尊严概念的理解和设想,人们对于何谓人的尊严以及应该如何捍卫尊严的认识构成了尊严观的主要内容。个体尊严观决定着个体在现实中对自身尊严需求满足度的感知或评价,也指导着个体实现和捍卫自身尊严的具体方式。

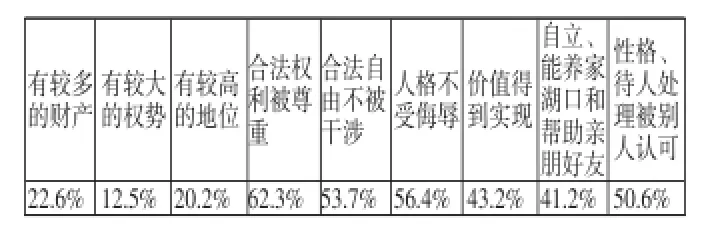

(1)对何谓人的尊严的认识。如表1所示,在何谓人的尊严的问题上,325名受访者中的大部分人对此有较为理性的认识,倾向于将尊严理解为诸如权利、人格等内在的、固有的、平等的价值,但也分别有22.6%、20.2%的人将尊严理解为拥有较多的财产和有较高的地位,同时,还有12.5%的人将尊严理解为有较大的权势。以上数据说明,有一定比例的人对何谓人的尊严的认识存在着偏差,即将尊严视为财产、权势等相对的、外在的、等级性的价值。

表1 什么是尊严

具体到各群体来看,尽管学生、教师和工人对于什么是尊严存在着某些共识,即均倾向于把尊严视为合法权利被尊重,性格、行为处事的方式被认可等。但从整体来看,三者对尊严的理解也有着一定的区别:在青少年学生看来,尊严与人的自由(71%)、价值(67.7%)和人格(66.7%)密切相关,尊严也就是人的自由得到充分保障,价值得到充分实现,人格得到充分尊重,这说明学生倾向于将尊严理解为人内在的、固有的、平等的价值。而工人尤其是教师虽然同样认识到自由、价值和人格对于人尊严的意义,但相对学生而言,更多人认为,能够自力更生并帮到亲朋好友对于人获得尊严具有重要的意义,同时更多人将尊严理解为地位、财产乃至权势等相对的、外在的、等级性的价值。所以总体而言,教师和工人更倾向于将尊严理解为一种具有等级性并以人的成就和贡献为基础的报偿性价值。

(2)关于应该如何捍卫自己的尊严的认识。①如何保障自己的尊严。如表2所示,所有325名受访者中分别有71.9%、77%的人将捍卫自己的人格、权益,61.9%的人将不卑躬屈膝、自卑自贱视为保障自我尊严的标准。但也有16.2%的人表示,应让自己更有钱、更有权,以保障自身尊严;12.9%的人则表示,当受到侮辱时应不惜一切代价进行反击、报复来保障自身尊严;此外,还有一定比例的受访者认为,保障自我的尊严就是要使自己拥有绝对的自由,不允许别人干涉自己做任何事(12%),也不允许任何人对自己批评、谴责(7.6%)。这一情况反映出部分受访者对如何保障自己的尊严尚缺乏理性的认识。由表2还可以看到,在所有受访者中,相对较少的人表示应通过相信、接受自己(46.2%),保持自我生活的节制(41.4%)和注意自己的形象(39.6%)等途径使自己更具尊严。这说明,多数受访者未能充分认识到自我认同和自我尊重对于保障人的尊严的意义。

表2 应该如何保障自己的尊严

具体到各阶层来看,学生、教师和工人均把珍惜并捍卫自己的人格和权利视作保障自身尊严的重要标准,但也存在较大分歧。在教师和工人看来,要保障自己的尊严必须先使自己的物质生活得到保障(53.3%,63.9%),同时还要珍惜自己的名誉、前途和身体(73.3%,56.9%)。其中,工人尤为重视物质生活的保障,而教师则更为珍惜自我的名誉、前途和身体。而在学生看来,最重要的则是保障自我的合法自由不被干涉(55.2%),并使自我的私人生活合理有节制(50.5%),不堕落至动物性水平。

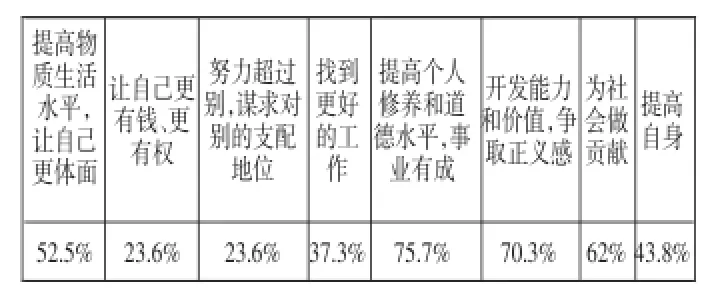

②如何提升自己的尊严。如表3所示,多数受访者对于如何提升自己的尊严有相对正确的认识,其中75.7%的受访者将自身道德修养的提升,70.3%的受访者将自我价值的实现,视为提升自己尊严的重要标准。但也有23.6%的人认为尊严的提升即意味着财富的增加、权势的上升;还有23.6%的人则认为尊严的提升应建立在对他人的超越之上,以获得对他人的支配地位;更有37.7%的人将尊严的提升视为拥有更好的工作,获得更高的地位。这表明,相当部分受访者将人的外在价值的拥有视作尊严提升的途径。

表3 应如何提升自己的尊严

具体到各阶层来看,虽然工人、学生和教师都将提升自己的道德修养、开发自己的能力和价值视为提升自我尊严的重要标准,但是工人对这些途径的重视度明显更低。此外,更多工人(60.5%)主张,通过提高自我的物质文化生活水平提升自己的尊严,而学生和教师则更愿意通过服务社会、帮助他人(77.9%,70.8%)、捍卫社会的公平与正义(63.5%,47.9%)等途径让自己更具尊严。

2.尊严感现状

尊严感意指人作为类或个体对自身的人格、权利、个性是否被自我和他人所尊重,自身能力、价值是否得到充分实现,行为举止与生活方式是否端庄、高贵等一系列构成尊严内核的基本元素的主观情感体验和价值评价,尊严感构成幸福感重要源泉。

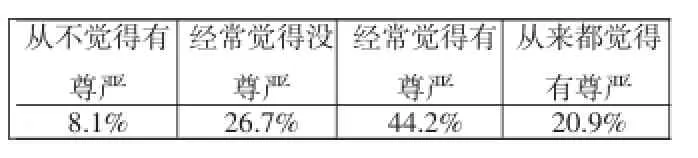

(1)对自身生活是否有尊严的总体评价。在实地调研中,笔者选取了26名学生、30名教师、30名工人进行单独访谈,以了解各群体对自身生活尊严度的总体评价。访谈数据显示(见表4),在所有86名受访者中虽然有65.1%的人经常乃至从来都觉得自己的生活有尊严,但仍有26.7%的人经常觉得没尊严,还有8.1%的人更是从不觉得自己的生活有尊严。这表明,虽然大部分受访者感觉自己的生活是有尊严的,但仍有相当部分受访者对自己生活的尊严度评价较低,面临着较为严重的尊严危机。

表4 是否觉得自己过得有尊严

(2)权利尊严感。个人合法权利神圣不可侵犯是人的尊严集中体现,侵犯公民的任何合法权利就等同于践踏公民作为人本身的尊严。

调研显示,有91.5%的学生、90.7%的教师、89.1%的工人总是或一般感知到其合法权利能得到他人尊重。同时,还有85.3%的学生、88.8%的教师、88.1%的工人总是或一般感觉到合法自由得到他人尊重。但也有28.2%的学生、22.8%教师、40.5%的工人表示未能很好感觉到被公正对待。以上数据综合表明,在权利是否被外界所尊重的感知方面,学生、教师和工人的情况总体较好,但受社会制度的公平正义度影响较大,其中工人阶层所受影响尤为明显。

(3)人格尊严感。人格尊严是人尊严的底线,通常情况下,人格尊严难以承受任何人、任何形式的侮辱与践踏。捍卫个体人格尊严首先要求法律所规定的公民人格权必须得到无条件尊重;其次还要求任何个体在行为、态度、礼节等方面都能得到作为人本身的平等尊重。对人格尊严的维护要求实现主体对自身的尊重和被他人尊重的统一。

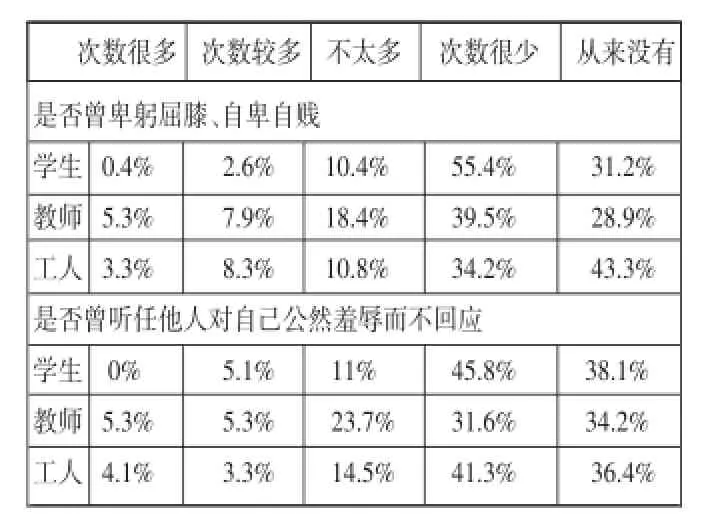

调查结果显示,在感知人格是否被自身尊重方面,各阶层的情况都不太乐观。如表5所示,有68.8%的学生、71.1%的教师、56.7%的工人表示自己有过向他人卑躬屈膝、自卑自贱的经历。在被公然羞辱方面情况稍好,但亦有61.9%的学生、65.8%的教师、63.6%的工人曾听任他人对自己进行公然羞辱而不回应,这反映出当前民众人格自尊感普遍不高。

表5 是否尊重自我人格

在是否感知人格被他人尊重方面,各阶层的情况更不容乐观。仅有2.9%的学生、14%的教师、10.9%的工人感觉从未受到过公然侮辱;同时,仅有24.7%的学生、25%的教师、22.8%的工人经常感到名誉、隐私被尊重;在行为和礼节方面,更是只有18.4%的学生、14%的教师、14.1%的工人总是感到被尊重。以上数据综合表明,在整体上,学生、教师和工人的人格他尊感缺失较为严重。

(4)个性、能力与价值被认同感。个性、能力和价值被自我和他人认同是个体尊严感的基石和重要组成部分。调查结果显示,分别有100%、94.4%的教师总是或一般能够肯定自我的个性,相信自己的能力,表明教师阶层对自己个性和能力的认同感处于很高的水平。而学生和工人虽然也普遍能够肯定自我的个性与能力,但分别要比教师低。而在对自我价值实现的感知方面,三者的情况都不甚乐观,仅有19.3%的学生、17.4%的工人总是认为自己的价值得到实现或正在得到实现,而29.5%的学生、29.3%的工人则对此持相对否定的态度。教师的情况稍好,但亦有15.1%的人不能很好地感知到自我价值的实现。

表6 是否感觉个性、能力和价值被外界认同

在感觉自我个性、能力和价值是否被外界认同方面,学生、教师和工人的情况更不容乐观(见表6)。仅有10.9%的学生、16.7%的教师、20.4%的工人总是感知到自身个性与能力被他人认可。这表明,在个性和能力方面,学生、教师和工人被外界的认同感远低于其对自我的认同。而在是否感知到他人对自我价值的认同方面,仅有15.3%的学生、9.3%的教师、9.8%的工人总是能感知到个人价值被外界所认同;而25.8%的学生、23.9%的工人则感受到相当程度的否定,教师阶层情况虽稍好,但亦有13%的人未能很好感知到外界的认可。这综合说明,三者自身价值被外界的认同感均处于相对较低的水平。

(5)行为举止、生活方式和道德品质的高贵感。尊严感与人的行为举止、生活方式、道德品质是否高贵呈正相关。个人行为举止的端庄得体,生活方式的合理、节制,道德品格的高尚、正直都将使人对自身产生高贵之感。

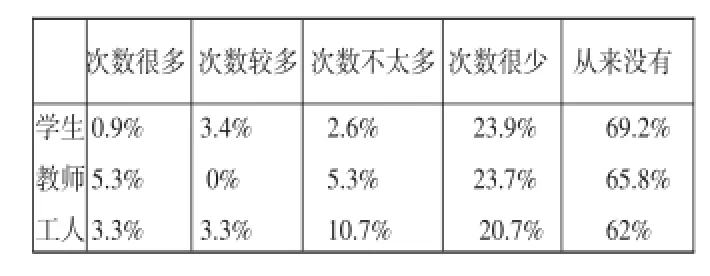

调查数据显示,学生、教师和工人对自身行为举止、道德品质的认同感普遍较高。分别有90.1%的学生、94.8%的教师、89%的工人总是或一般认为自己对他人的行为举止端庄得体,而90.9%的学生、98.2%的教师,95.9%的工人则总是或一般认为自己对他人道德品格高尚正直。但是,从表7我们还可以看到,分别有30.8%的学生、34.2%的教师、38%的工人表示自己曾有过放纵、堕落,私人生活无节制的经历,这说明各受访群体中都有相当部分人认为自己的私生活在某种程度上呈现出紊乱甚至堕落的特征,其中工人阶层的情况尤为明显。而综合以上数据,虽然学生、教师和工人生活方式的高贵感还有待提升,但就整体而言,他们对自我均持相对正面的评价。

表7 是否曾放纵、堕落,生活无节制(%)

调查数据还显示,在感受到他人是否对自我行为举止、生活方式和道德品质的赞美方面,各群体都处于较弱的水平。仅有16.2%的学生、12.9%的教师、9.8%的工人总是能感知到他人对自己行为举止、生活方式和道德品质的赞美,而31.8%的学生、16.7%的教师、31.5%的工人则未能很好感知到他人对自己肯定与赞美。表明外界对学生、教师和工人行为举止、生活方式和道德品质的评价远低于其对自身的评价,其中工人阶层最少感知到外界对自己行为与修养的肯定。

三、调查结论与建议

为考查学生、教师以及工人阶层的尊严现状,我们从“尊严观”“尊严感”两个方面进行了调研分析,并获得以下主要结论:

一是尊严观现状。学生、教师和工人的尊严观相对合理,但仍不够理,突出表现为部分学生、教师和工人将尊严理解为金钱、权势与地位等相对的、外在的、等级性的价值,并将增加自己的财产,提升自己的权势和地位视为捍卫自身尊严的重要标准。同时,各群体普遍相对忽视自我尊重对于保障人尊严的意义,而更重视防止他人侵犯以保障自己的尊严。此外,学生、教师和工人在尊严观上虽有共同认识,但彼此间仍存在较大差异。

二是尊严感现状。各群体生活尊严度还有待提升,总体尊严感相对不高,主要表现为各群体人格尊严感的缺失较为严重,其权利尊严感总体较强,但受社会制度的公平正义度影响较大;对自我个性、能力的认同感较高,但未能很好感知到自我价值的实现,以及个性、能力、价值被他人认同;各群体对自身个性、能力、价值、行为举止和道德修养的主观评价和社会评价之间存在着相当的差异。

基于以上结论,为促使各阶层树立合理的尊严观,提高其尊严感,提出以下两点建议:

一是国家和社会层面。首先,国家和社会应积极营造平等尊重人的社会氛围,促进民众特别是底层民众对自身尊严的珍视与捍卫;其次,国家和社会应加强制度建设,完善相关法律法规,以保障社会的公平正义,以有效、平等捍卫个体的尊严;第三,国家和社会应当为民众特别是底层民众提供更多的实现自我价值的机会和更为广阔的平台,以促进民众自我价值的实现与自我尊严的提升。

二是在学校和家庭层面。首先,学校和家庭应将捍卫人的尊严作为一切德育工作的核心任务和终极目标,还应紧密协作,形成教育的合力,以共同加强对民众合理尊严观的培育,促使民众用理性的,积极向上的方式感知、捍卫和提升自身的尊严;其次,学校和家庭应着重加强对民众尊严意识的培养,使其更好地做到自尊自爱,自立自强;第三,学校和家庭应加强对民众的人文教育,提高广大民众的人文素养,使其能更为充分地意识到尊严对于个人和社会的意义。

[1]成海鹰.论尊严[J].伦理学研究,2012(7).

[2]成海鹰,周燕.尊严不只是一项权利[J].思想战线,2014(5).

[3]代峰.论人的尊严之向度[J].道德与文明,2011(3).

[4]甘绍平.作为一项权利的人的尊严[J].哲学研究,2008(6).

[5]贺来.有尊严的幸福生活何以可能[J].哲学研究,2011(7).

[6]黄飞.尊严:自尊、尊重和受尊重[J].心理科学进展,2010,18(7).

[7]林来梵.人的尊严与人格尊严——兼论中国宪法第38条的解释方案[J].浙江社会科学,2008(3).

[8]关香丽.重庆市高校农村大学生尊严感现状及其影响因素研究[D].重庆:重庆大学,2011.

[9]刘睿.论以和谐为取向的尊严观建设[J].江汉论坛,2013(4).

[10]任丑.人权视域的尊严理念[J].哲学动态,2009(1).

[11]周珊珊.尊严观问卷的编制与实测[D].重庆:西南大学,2011.

[12]刘睿.康德尊严学说及现实启迪[M].北京:中国社会科学出版社,2013.

(作者单位:湖北大学马克思主义学院)

10.16653/j.cnki.32-1034/f.2016.17.035

国家社科基金“个体尊严与社会和谐良性互动研究”(编号:10CKS028)]