语义特征在非常规VO式复合词组合中的语义链接作用*

2016-09-29吕彦

吕 彦

(四川大学文学与新闻学院,四川成都610064)

一、引 言

语素是构词的基本单位,语义特征则是决定语素与语素组合成词后语义是否合理的重要因素。“语义特征”的分析方法是由布龙菲尔德约于二十世纪六七十年代描写语义时所使用的一种手段[1],在当时还未形成特定术语。后来这一方式被语言学界广泛运用于语义分析。在中国最早运用语义特征这一方法分析现代汉语的是朱德熙①朱德熙《语法分析讲稿》,北京:商务印书馆,2010年第114页。。随后陆俭明及邵敬敏等语言学家将语义特征更广泛地运用于词汇、句法的分析中,同时也对怎样提取语义特征进行了详细的描述②陆俭明《语义特征分析在汉语语法研究中的运用》,汉语学习,1991年第1期第1-10页。邵敬敏、周芍《语义特征的界定与提取方法》,外语教学与研究,2005年第1期第21-28页。。

纵观前人关于语义特征的论著,其大都囿于对语义特征的解释、界定或句式变换之类的分析运用,对语义特征在成词方面的作用鲜有论述。我们通过对典型的非常规VO式复合词的考察,发现语义特征在这类词语词义的合理性中起着至关重要的作用。语义特征对词义或句义在语用方面是否合理都有重要作用,本文着重从所观察到的这类词中论述语义特征在语素成词中的语义链接作用。

二、语义特征的特点及社会变迁和认知模式对语义的影响

义素是语义系统中最小的意义构成单位,而语义特征则是从某个语义场的义素系统中提取出的具有区别性或共同性的成分。语义特征影响语素和语素组合成词后语义的合理性,在句法结构中也影响词与词组合的合理性。如在“喝[]”这个词模中,进入[]中聚合系统的语素都需有[+液体]这样共同的语义特征才能与“喝”的语义特征相匹配。再如“他歪歪斜斜地在校园里到处晃荡”。这个句子中的“歪歪斜斜”与“晃荡”都有[+偏离正轨]的语义特征,因此在句中可相互匹配使用突出句义,如将“晃荡”换成“散步”那么因为两者语义特征相互冲突,导致句义晦涩不明。因此语义特征具有控制语素组合和词语组合的功能。

同时,语义特征也受到人类的认知模式和社会变迁的影响。当社会发展变迁,人们对事物的认知方式发生改变,词语的某些义素会随之而变化,相应的语义特征也会随之改变。

人类的认知机制是对自身体验和世界感知后,在大脑中形成的抽象概念化模式,如图示、范畴等,动态性是概念化的本质特征[2]。对于词语内部语素间搭配的认知方式亦是如此。构成某个词语的语素,其语义特征是否匹配受人自身认知模式的影响,而人的认知模式又受其所处社会环境的影响。如科技的普及对人的认知模式产生影响,继而对语言文字产生影响。以复合词“打字”的形成为例:在打字机没有出现以前,“打[]”这个词语中[]内所聚合的名词或名语素都需有[+实体+独立存在]这样语义特征,而“字”没有这样的语义特征,因此还不能与“打”相匹配,不能进入这个聚合系统。打字机出现后,人们行为模式的改变,对“字”的处理方式增多,除了“写”以外,还可通过“敲打键盘”的方式进行录入。“打”表方式的义素项增加了[+录入-实体]的特征,因此“打”和“字”的语义特征能够相匹配,于是“打字”一词便能成立,并进入日常生活的词汇中。

社会在变迁(如科技发展等因素的影响),人的认知模式中概念化的认知范畴也在改变,对语言的理解也在发生变化。如词义的改变,语法结构的改变等。社会变迁、认知模式及语义特征这三个因素对语义的影响方式序列如下:

社会变迁→认知模式→语义特征→语义

社会变迁改变人的认知模式,从而造就新的表达方式,进而形成一种惯例表达流传下来,如新词的产生和使用等。汉语是一种缺乏形态变化的语言,因此汉语的外部形态比较稳定。新表达方式的出现是因为义项或义素发生变化,继而影响了词和词或语素与语素相匹配的语义特征。类推作为一种思维方式,经常参与到人的认知活动中,导致概念也处于一种动态过程中,由此概念具备了动态性。人对词语内部语素间搭配的认知也可由常规性向非常规性渐进。而相同或类似的语义特征就是链接常规和非常规的基础因素,当这种认知成为固定模式后,非常规性就向常规性转换。尤其是从这类非常规VO式复合词的历时演变过程中,我们更清晰地观察到了语义特征影响词语内部语素与语素匹配是否合理的机制,以及这类词从常规到非常规再向常规的转换过程。

三、典型性非常规VO式复合词选取及确定

非常规VO式复合词就是指结构-语义不对称的一类VO式复合词。常规的VO结构表示一种支配关系,如“倒水”一词为动宾结构,“水”是“倒”所支配的对象。但是非常规VO式复合词,其动作部分不能支配或影响宾语部分,而是表达了另外的意思。

我们从生活常见词语中搜集了34例非常规VO式复合词,这些词为:救火、救荒、养病、养伤、烤火、开刀、卧床、游街、骂街、干杯、跳楼、跳河、跳水、跳伞、跳绳、跳井、跳崖、打针、扎针、熬夜、守夜、巡夜、查夜、跑车、打包、刺字、拦路、醒酒、偷懒、躲懒、搭讪、饿饭、逃荒、醒盹儿。

其中偷懒、躲懒、搭讪、饿饭、逃荒这5例虽在结构上为VO式,但词语内部的动语素与名语素不是典型性的动-名搭配,如有名物化等现象,因此不属本讨论之列。剩下29例中有24例虽不表示典型VO式的支配关系,但是也可表其他关系,分类如下:

1.动作-场所类,这类词都可变换为“P+地点+V”或“V+V趋向+地点”结构,有卧床、游街、骂街、拦路、跳楼、跳河、跳海、跳井、跳崖9例。

2.动作-工具类,这类词都可变换为“用+工具+V”结构,有开刀、干杯、跳伞、跳绳、打针、扎针、跑车7例。

3.动作-时间类,这类词都可变换为“在+时间+V”的结构,有熬夜、守夜、巡夜、查夜4例。

4.表方式-结果类,这类词都可变换为“V+成+N”的结构,有打包、刺字2例。

5.表动作-状态类,这类词都可变换为“从+()+V”的结构,其中V后的名词进入()内时需变换为“醉酒的状态”和“打盹儿的状态”。这类词有醒酒、醒盹儿2例。

以上五类虽其动作发出者在词语结构外部,但动-名关系却可表场所、工具、时间、方式-结果和状态,因此不在本文讨论之列。康超群将VO式复合词的动-名关系分类为施事、受事、结果、时间、方位、原因和依凭七类[3],但养病与养伤由于其“养”的义项繁多,因此名语素与动语素没构成一对一的显性因果关系,故列入本文讨论之类。因此救火、救荒、养病、养伤、烤火5例较其他24例相比更为典型,是本文主要的观察对象。

根据《现代汉语词典》(第5版)的对其释义:“救火”指在失火现场进行灭火和救护工作;“救荒”指采取措施度过灾荒[4]733;“养病”指因患病而休养;“养伤”指因受伤而休养[4]1579;“烤火”指靠近火取暖[4]767。这类词语出现结构-语义关系不对称现象,从共时层面上看,这些词语的认知模式不同于常规模式,具有较强的特殊性。

关于这些非常规VO式复合词的成因已有学者讨论过①冯胜利《轻动词移位与古今汉语的动宾关系》,语言科学,2005年第1期第3-16页。王洪君《从与自由短语的类比看“打拳”、“养伤”的内部结构》,语文研究,1998年第4期第1-11页。陈贤书《也释“救火”》,辞书研究,1984年第6期第151-155页。谢晓明、王宇波《动宾超常规搭配实现的句法因素》,语文研究,2009年第2期第301-311页。,他们大致通过历时角度考证、轻动词的作用、类比及语素搭配关系四个方面进行论证。本文将从语义特征的隐形链接作用的角度进行论述。便于更清楚地分析、描写及论证。我们将“救火”与“救荒”抽象为“救X”结构,“养病”与“养伤”抽象为“养X”结构。在此,对“救X”、“养X”、“烤火”这3类中的语义特征进行考察分析,并以此来论证语义特征在语素组合中的基础链接作用。

四、语义特征在历史演变中的语义链接功能

通过对“救X”、“养X”、“烤火”这3类的观察,发现语义特征的链接方式有两种:一是,同一词语古今义项的义素通过共同的语义特征相链接,虽然有某个义项消失,但类似义项保留了共同的语义特征,因此保证了词义的合理性;二是,不同词语在历史演变中各项义素通过共同的语义特征相链接,因而在词模中可以相互替换。

(一)词语古义中某消失或变化的义项与该词现存义项的语义特征间的关联性

在这一类中语义特征的链接方式有两种:一是,同一词中由共同的语义特征将古今每个义项串联起来;二是,同一词中不同义项中的语义特征交叉串联。

1.同一词中共同的语义特征链接古今各个义项及词模形成

关于“救火”一词前人都从古今义的演变角度分析了“救火”存在的合理性。但这些文章都未涉及到对语义特征关联性的分析。

“救”《说文解字注·攴部》曰:“救,止也。马(融)曰救犹止也。”[5]124“救”在先秦以前多训为“止”,如:

(1)《溱洧》,刺乱也。兵革不息,男子相弃,淫风大行,莫之能救焉。(《诗经·郑·溱洧序》)

(2)人之救火者,死,比死敌之赏;救火而不死者,比胜敌之赏;不救火者,比北降之罪。(《韩非子·内储说》)

从上述语料中我们看到,“救火”在秦以前已出现,但在当时,“救”与“火”并非双音节词,而是“救”+“火”格式。在秦以后“救”为“止”义的用法增多,如:

(3)灵圆取相,尘垢是澡。定水清净,救彼热恼。(《会稽掇英总集》卷十五)

(4)田作何郎炊饼裂,饮冰不救中肠热。(《太仓稊米集》卷二十九)

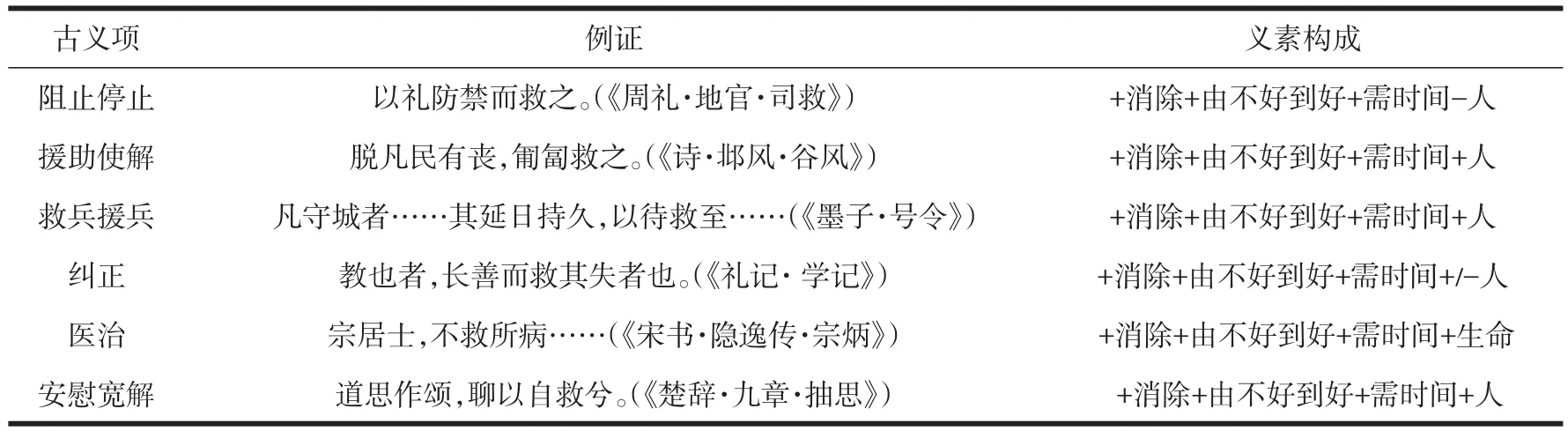

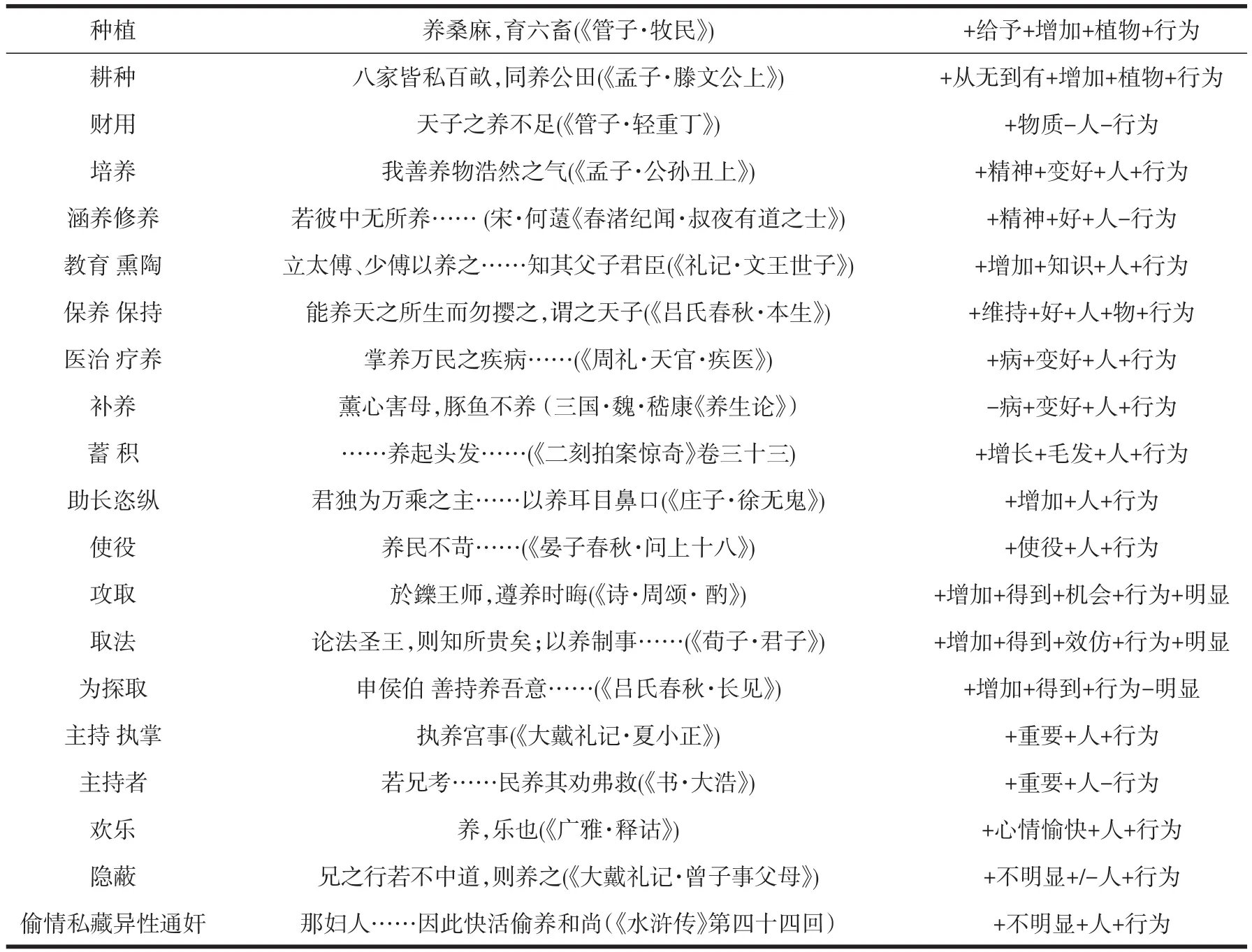

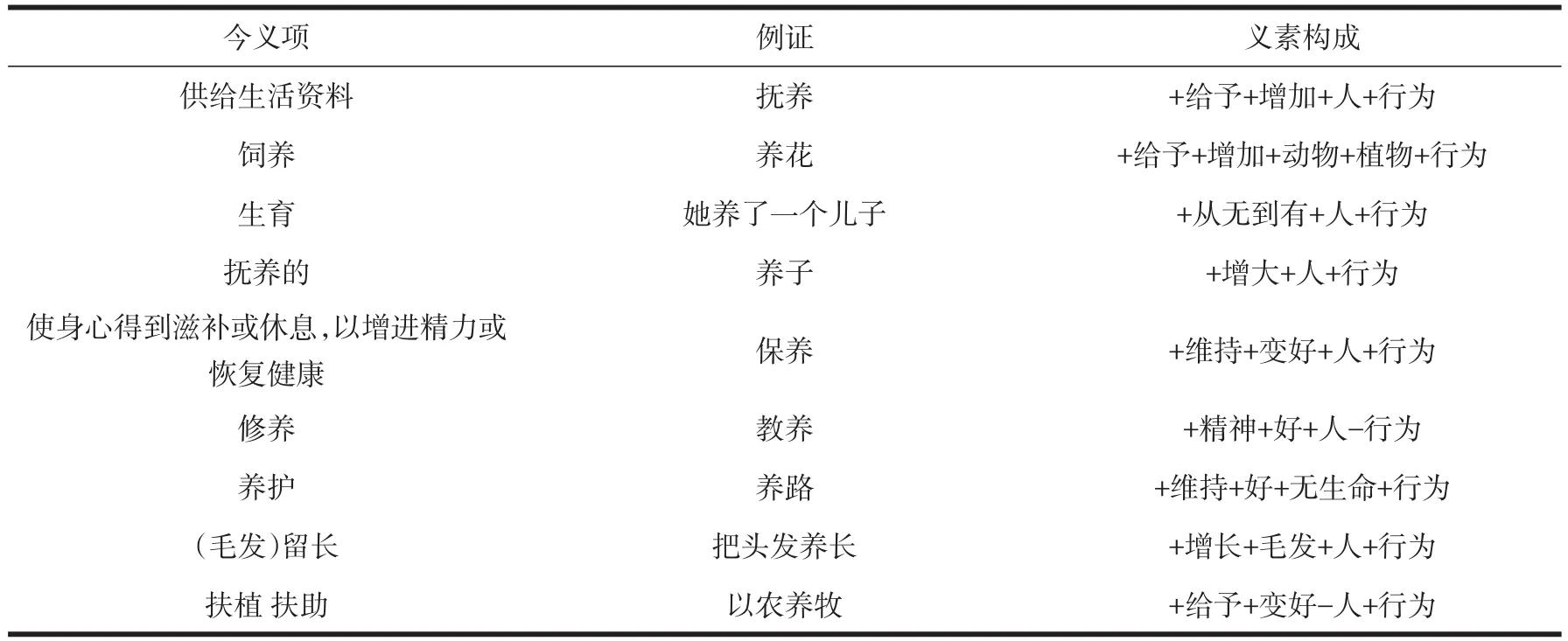

随着社会变迁,“救”的义素从古至今也经历了历时的演变和发展,现将其古今义素构成进行统计对比,见表1表2:

表1 “救”古义

表2 “救”今义

从表1表2古今义各义项的对比分析来看,“救”古义有“阻止、停止”之义,因此与“火”组成动宾结构的复合词表“灭火”是符合常理的,在历史文献中也有“救旱”、“救水”的用法,如:

(5)虽已得雨,几甸之内,沾洒未周。灾歉是虞,黎元重困,救旱之备,深所注怀。(《全唐文》卷六十八)

(6)热甚者泻阳救水(《推求师意》卷下)

但在《现代汉语词典》(第5版)中“救”字义为:1.援助使脱离灾难或危险;2.援助人、物使免于(灾难、危险)[4]732,“救”的“阻止、停止”义消失。但从其语义特征的相关性来看,“救”的古今的各个义项都具有[+消除+由不好到好+需时间]的语义特征。因此“救”字曾经有的“阻止、停止”义与其现在的义项通过共同的语义特征环环相扣而链接,这就是为何虽“救”字的“阻止”义消失,但人们仍能理解“救火”一词,人们看到“救火”一词时,认知模式会让人联想到“火被灭”的状态,也这是由于共同语义特征在内部的链接作用。

从以上分析来看,“救火”一词从语法结构上看,符合表支配的动宾结构,满足人们一种处置义的表达;从语义上看,“救”的各个义项间共同的语义特征使其各个义项都具有相关性;从人的认知过程看,人的认知能力,通过共同的语义特征将“救”字各个义项在人的心理词库中链接起来,完成语义从常规到非常规的认知。这样“救火”不仅从结构上符合表达,语义和语用也适宜人的需求,具备了使用价值,由此“救火”一词被广泛使用,例如:

(7)奉谕防备造救火器具以防未然。(《世宗宪皇帝批谕旨》)

(8)师一日在僧堂内烧火。闭却前后门。乃叫曰。救火救火。(《五灯会元》卷七)

在广泛使用的过程中,“救”又完成了从非常规到常规的概念化转换,形成了“救X”的词模,产生更多类似的词语,如“救亡”“救苦”“救难”“救患”“救灾”等等。这些词中的“救”皆具有[+消除+由不好到好+需时间]等共同的语义特征。

2.同一词古今义项中语义特征交叉链接及词模形成

关于“养病”和“养伤”王洪君等从句法结构的角度分析过非常规类复合词形成成因及合理性。本文则重点是通过这类词论述语义特征的链接作用。

“养病”和“养伤”的行为方式为“养”。“养”,《说文解字注·部》曰:“养,供养也。从食羊声。”[5]220在先秦时期也有“医治”之义

如在《周礼·天官·冢宰》中有“疾医掌养万民之疾病。四时皆有疠疾:春时有瘠首疾,夏时有痒疥疾,秋时有疟寒疾,冬时有嗽上气疾。以五味、五谷、五药,养其病;以五气、五声、五色,视其死生。”和“疡医掌肿疡、溃疡、金疡、折疡之祝,药、劀、杀之齐。凡疗疡,以五毒攻之。以五气养之,以五药疗之,以五味节之。”之句。其中“疾医掌养万民之疾病”、“养其病”和“以五气养之”中的“养”都是“调养、治”义。

在古代汉语中“养”和“治”是不同治疗手段,在此本文暂不考究其区别。“病”在《周礼·天官·冢宰》中主要讲述的是四季常发病症,而这些病症需用调养的手段进行治疗,因此“养”所具有的治疗义是主要为“调养治疗”。

但同时在古代文献中“养病”一词也有“病未被治好而继续留在体内”的意思,但这种用法并不多见,仅考察到一例,如:

此方药虽峻厉,所用不多,若畏而不服,有养病害身之患。(《女科撮要》卷上)

更多的还是表“调养治疗”义,如:

(1)冬温初喜一寒新,纸阁砖炉养病身。(陆游《小雨颇寒》)

(2)粥饭随缘养病躯。(《宗鉴法林》卷四十)

(3)身负甚疾,行路维艰,胡弗安处家庭,以养病体。(《绣云阁》第七十四回)

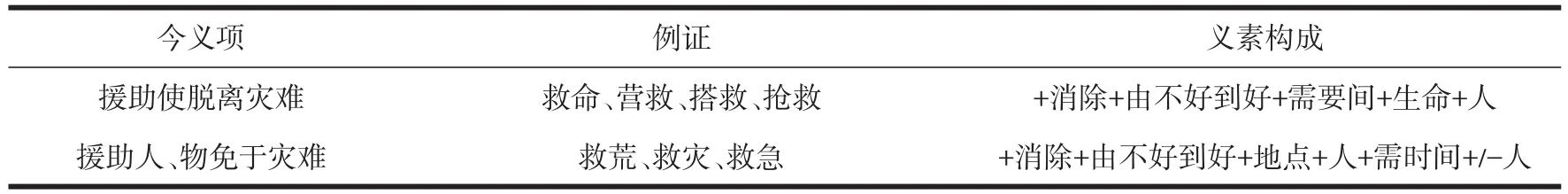

但经历时演变,“养”今义也有所改变,从《现代汉语词典》(第5版)的解释义项中我们可以发现“治”义已消失[4]1579,因此才造成现代人误解了“养病”和“养伤”这两个双音节复合词内部逻辑结构。其古今义素对比见表3和表4:

表3 “养”古义

(续表3)

表4 “养”今义

从表3和表4所示,“养”类为古今各个义项之间的语义特征交叉链接,如,今义的“修养”与古义的“修养涵养”有共同的语义特征[+精神+好+人-行为];今义的“毛发(留长)”与古义的“蓄积”有共同的语义特征[+增长+毛发+人+行为];今义的“扶植扶助”与古义的“种植”及“饲养”有共同的语义特征[+给予+增加]。“养”古今各个义项之间的语义特征链接方式跟“救”不同的是:“救”类为古今义项都有共同的语义特征环环相扣而链接,而“养”则是古今各个相似义项交叉链接。

由此,相同的语义特征[+变好+人+行为]将“养”表“使身心得到滋补或休息,以增进精力或恢复健康”的今义与表“医治、疗养”和“补养”的古义纳入到同一认知概念框架内,进而完成从常规到非常规的认知。这也就是当人们面对“养病”或“养伤”这样的复合词时,感觉其合理的原因之一。

另一方面,“养病”与“养病体/躯/身”的结构应为“养+病/病 X”,“病”指代了“病体/躯/身或者”。比如我们在日常会话中,我们会说这样的句子“回家好好养病呀。”如果说成“回家好好养病体”这显得冗长。又如,“我在家养病呢。”说成“我在家养病体呢。”,这样感觉所给的信息量重复,表达方式累赘不符合语言经济原则。因此“养+病X”进入句法结构中后,“病”后的“X”可以省略也并不影响其意义。同理,“养伤”的出现也是合理的。由于语义特征的链接,整合了同类义项的概念,使其进入同一认知框架。在长期使用中,语素的搭配逐渐固化,“养”又完成了从非常规到常规的概念化转换。形成了“养X”词模,由此也有“养病”、“养伤”、“养乏”、“养老”、“养衰①“养衰”与“养老”都有保摄调养以延缓衰老之义,如“江傍家人常畜龟饮食之,……有益於助衰养老。(《史记·龟策列传》)”及“持老养衰。(《荀子·正论》)”见于汉语大词典2.0电脑版。”、“养疴”、“养疾”等复合词。同时在现代汉语里也可以说“养伤疤”,如“养伤疤期间应注意什么该吃什么不该吃”。这样的短语或句子。

(二)语义特征链接不同词语产生替换并衍生出类似义

烤火:经查询历史资料,在元明以前如要表达“用火烧东西”之意用“炙”、“烧”、“燔”、“灼”及“炮”等单音节词。“烤”在元明时期才出现,同时期也出现了“烤+火”的用法。但“火”字在先秦时期就已经出现,《说文解字注·火部》曰:“也各本做燬。”[5]480当时已有“动词+火”的格式,如:

(1)山下有火,贲,君子以明庶政,无敢折狱。(《周易》第二十二卦·贲卦)

在当时,社会生产工具比较原始,因此火之前的动词也仅为“有”“为”、“御”等。

到魏晋南北朝时期,由于社会生产力的发展,人们的使用火的方法和需求都随之增多,在句法结构中“火”字前的动词的表达方式逐渐增多,出现了“焚”“/灼”+“火”的用法,如:

(2)作讫,以油灌柱,放火烧之,柱折,城并崩坏。(《北史·列传》卷五十二)

(3)及汉王谅反,遣其将刘建攻之,纵火烧其郭下。(《北史·列传》卷七十三)

(4)黄石公三略曰:夫以义而诛不义,若决江河而溉焚火,其克必矣。(《昭明文选》卷四十四)

(5)李顗庄子音义曰:捶,排口铁以灼火也。(《昭明文选》卷五十五)

到隋唐五代时期,在句法结构中“火”前动词的表达方式变得更加丰富,除了“焚/灼+火”以外,句子中的“烧”+“火”用法增多,如:

(6)及燧人钻火,庖牺出震。(《晋书·志》第四)

(7)和尚云:“当初时,是你涛米,老僧烧火;是你行饭,老僧展受。(《祖堂集》卷七)

(8)对云:“热则雪原取源,寒则烧火围炉。”(《祖堂集》卷十二)

到了宋代以后“烧”+“火”的用法已经为大众所接受,使用频率越来越高。到了元明时期出现了“烤”+“火”,如:

(9)玳安道:“琴童往六娘房里去取皮袄,便来也,教他叫去,我且歇歇腿儿,烤烤火儿着。”(《金瓶梅》第四十六回)

(10)晁无晏合晁思才起初乍听了给他每人五十亩,也喜了一喜,后来渐渐的待要烤火。(《醒世姻缘》第二十二回)

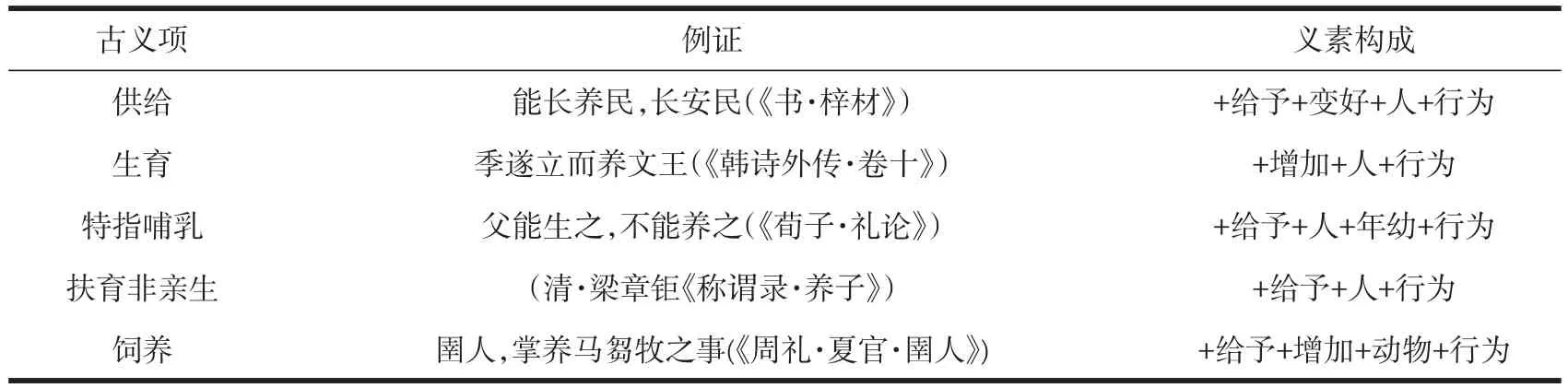

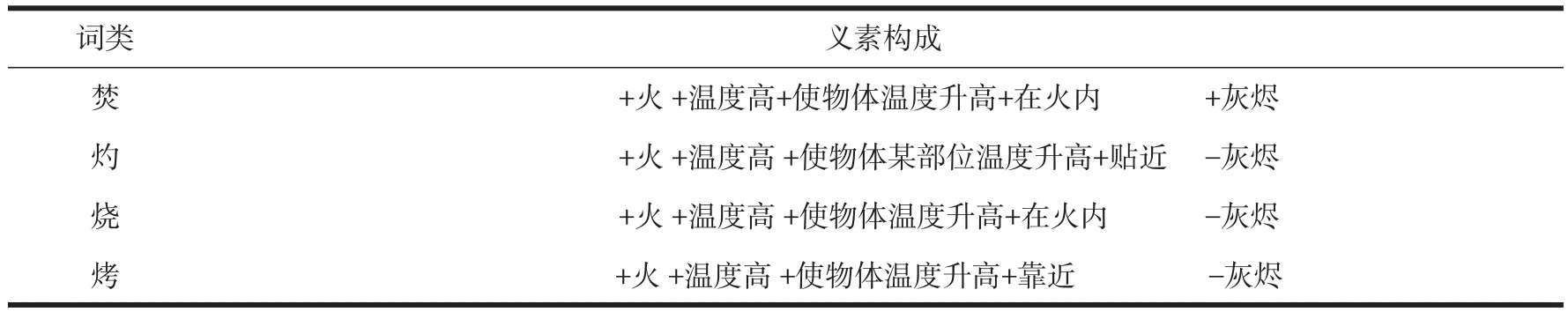

从上述对于使用火的历史进程来看,我们得知从春秋战国时期已出现“动词+火”的格式,可表示使用火的方式。随着社会发展,用火方式的增多,在“火”前出现的动词种类也越来越多,如出现“焚”、“灼”“烧”+“火”的用法,到元明时期,出现了“烤”+“火”的用法。观察这些动词,皆为用火方式,都有共同的语义特征,其义素构成对比分析见表5:

表5 “焚”“灼”“烧”“烤”义素构成

从表5可以看到“焚”、“灼”、“烧”、“烤”都有共同的语义特征[+火+温度高+高温使物体变化],这些共同的语义特征将这些词语串联起来,使其都能进入“V+火”的结构,表达用火的方式。

首先,“烧”、“焚”和“灼”等字的出现时期早于“烤”,其与“火”的动宾搭配也早于“烤”,为“烤火”的出现创造了结构上的条件。其次,“烤火”、“灼火”、“焚火”和“烧火”属于同一行为范畴,它们都可用在“以/用火(V)之”的结构中表示用火的方式。因为人的认知模式已熟知了“(动词)+火”结构是使用火的方式,继而又出现了“烧、焚、灼+火”的用法,当“烤”出现,进入这个结构,并产生“烤火”的组合时,人们对此不会感到陌生。同时,取其[+使物体温度升高+靠近-灰烬]的语义特征将“烤火”与“在火旁使温度升高”之义联系起来,完成概念化的转换,进而衍生出“靠近火取暖”之义。

五、结 语

从对所选取的5例较为典型的非常规VO式复合词的历时分析及形成分类中,我们可以看出,语义特征在人对词义从常规到非常规再到常规的认知过程中起基础链接作用。因语义特征隐藏在各个义项或义素的内部,不能通过直接观察得到,需要通过层层提取的方式才能探知,所以它在构词中的作用并不是显性的。同时也受社会变迁和人类认知能力的影响,较词汇形式来讲具有不稳定性,这也是语义特征难以被探测到的原因之一。从共时层面上看,我们觉得这些词语语素间语义搭配不符合常规,但从语感上完全能接受的原因之一具体在于:(1)人的认知能力受时代影响且具有类推的功能;(2)古今相似义项间有共同的语义特征。由此人的认知能力可在大脑词库中将这些具有关联性语义特征的语素或词语相互链接起来,完成从常规到非常规再到常规的认知。因此,人们能够接受并运用这些非常规搭配的复合词。