汉语“X向左,Y向右”构式的语义认知研究*

2016-09-29陈文博

陈文博

(新疆农业大学中国语言学院,新疆乌鲁木齐830052)

一、引 言

在现今的报刊杂志、网络媒体和小说、影视作品中,“X向左,Y向右”结构作为标题和片名大量涌现,例如:

我们将上述例句中“向左”前面的词或词组称为X,“向右”前面的词或词组称为Y,整个语言形式称之为“X向左,Y向右”结构。从例(1)—(6)中可以看出“X向左,Y向右”结构有其自身独立于组成成分的整体意义,而其整体意义无法从其构成成分“X、Y或向左、向右”推导出来。根据Goldberg的构式语法理论[1],“X向左,Y向右”结构就是一种构式。那么,“X向左,Y向右”构式的整体意义是什么?其形式和意义匹配的认知机制是怎样的?本文尝试从认知的角度对汉语“X向左,Y向右”构式进行研究,分析其核心语义进而探索其语义的认知基础和形成机制。

本文的语料来自人民网报刊检索资料库及互联网,笔者从中国日报、中国青年报等报纸及互联网中提取含“……向左……向右”字符串的例句,并从中人工挑选出“X向左,Y向右”结构296例(搜集语料时间为2015年6月至8月)。

二、“X向左,Y向右”构式的来源、类型及语义特征

(一)“X向左,Y向右”构式的来源

“X向左,Y向右”这一构式的出现可以追溯到2004年,慕容雪村的一部书名为《天堂向左,深圳向右》的小说引起了广大读者的关注。在人们的认知领域中,“天堂”是与“地狱”相对而言的一个名词,人们常用“天堂”比喻幸福美好的生活环境。当时的深圳经济快速发展,在那里人们只要有钱什么都可以享受到就像在人间天堂,但作者却描写了与天堂对立的深圳。小说折射出深圳这个移民城市在经济快速发展的同时人的精神世界的迷失,将此比做是天堂的对立面即穷人的地狱。紧接着以“天堂向左,Y向右”为名的格式开始流行[2],在“Y”的位置上,人们填进了各种不同的词语,代表所欲评论的事物和概念,将其隐喻为地狱,并借以宣泄出对“Y”的一种强烈的失望、不满与贬斥情绪。例如:

例(7)和(8)把“车展”和“单机游戏”作为“天堂”的对立面,表达了作者对“车展”和“单机游戏”强烈的失望和不满情绪。后来“天堂向左,Y向右”这一格式又有了新的发展,出现了变式,格式中的“天堂”被换掉了,变成“X向左,Y向右”结构,接着“X向左,Y向右”结构开始作为标题在报刊杂志及网络论坛中流行开来。

从2004年至2015年十一年间以“X向左,Y向右”结构作为标题的使用率逐年增加。笔者统计,以此结构作为标题的文章仅《中国日报》从2003年至今就有71篇,而《广州日报》从2007年至今也有47篇。近年来,这种构式在书名、报刊杂志及网络论坛标题中更是随处可见,其内容涉及到经济、财政、金融、保险、房产、股票、税收、通讯以及婚姻、情感、现实、理想等人们生活所能涉及的各个领域,例如:

以上这些句式中的“X”不再是固定的“天堂”,而是被替换为任何一个词或词组,“Y”也可以是任何一个词或词组并且不再具有被贬之义。

(二)“X向左,Y向右”构式的结构类型

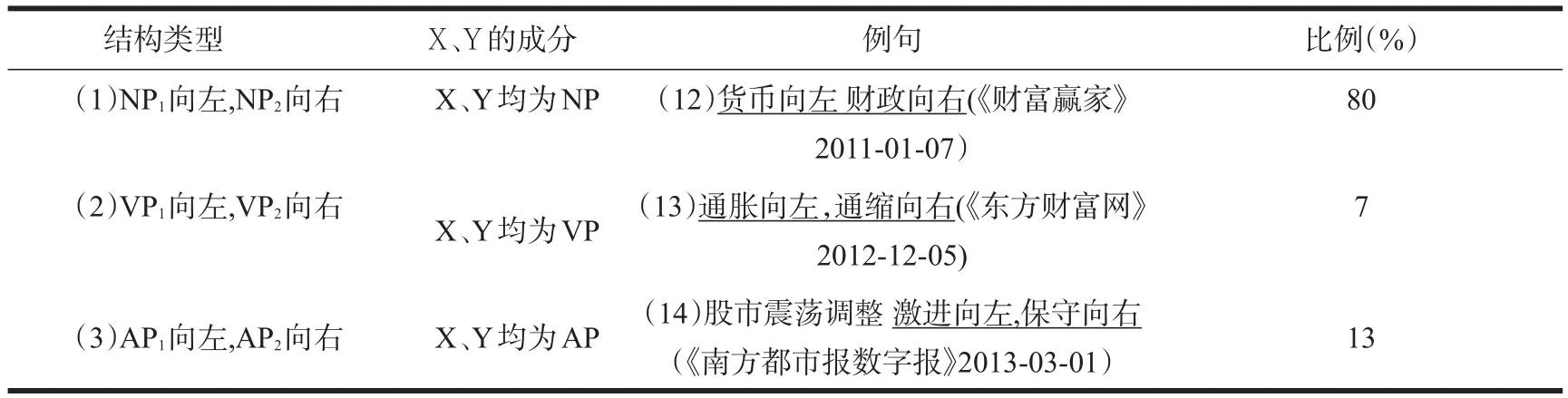

通过考察所搜集的296条例句,我们将“X向左,Y向右”结构分为三类,其结构类型见表1:

表1 “X向左,Y向右”结构类型

根据表1可知,“X向左,Y向右”结构中的X、Y可以由NP(名词或名词性短语)充当,也可以由VP(动词或动词性短语)和AP(形容词或形容词性短语)充当。在搜集到的296条语料中,第(1)种类型即X、Y是NP(名词或名词性短语)所占比例为80%。可见,作为文章标题,还是以名词(或名词性短语)进入“X向左,Y向右”结构的居多。

(三)“X向左,Y向右”构式的语义特征

从形式上看,“X向左,Y向右”结构是由两个并列的分句构成,但其内容整体上却表达一个独立而完整的意义。考察以上构式所指陈事件的情状以及构式所出现的上下文或现场的话语情景,我们发现“X向左,Y向右”构式具有以下语义特征:

1.[+不一致]“X向左,Y向右”构式表达X与Y在某一方面或某一领域的不一致,例如:

例(15)将两个名词并列对举,显示了“理想”与“现实”的矛盾。例(16)将两个动词并列对举,指粮价的走势在“供给”与“需求”上不一致。例(17)将“聪明”和“精明”这两个形容词并列对举,意在揭示韩寒、郭敬明的两种不同的创作风格。由此看来,当“X向左,Y向右”构式被用于表达对未来发展的观点、对事物采取的措施和处理方式以及展示事物的风格时,该构式具有[不一致]的语义特征,表达X与Y在某一方面或某一领域的不一致。

2.[+背离]“X向左,Y向右”构式表达X与Y的发展方向是背道而驰的,例如:

例(18)表明经济和股市的发展趋势是相互背离的;例(19)表明上市公司的重要股东在增持和减持股数的交易趋势上是背道而驰的;在例(20)中,作者在句中直接添加了表达事物发展趋向的“走”,表意更加明确,凸显了“宏观经济与货币政策”发展趋势的相互背离。可见,当“X向左,Y向右”构式被用于表达事物发展趋势时,该构式具有[背离]的语义特征,表达X与Y的发展方向是背道而驰的。

通过考察,我们还发现,X、Y在进入“X向左,Y向右”结构之前,二者之间可能有并列或反义的关系意义,也可能无任何关系意义,但一旦进入构式之后就一定会产生相关或对立的关系意义。例如:

以上三例均为报刊文章标题,例(21)将“中国”和“韩国”这两个名词对举,二者本是并列关系,但进入构式后就产生了对立关系,揭示出中国彩电的发展趋势与韩国不同;例(22)是两个反义关系的动词“发行”和“退出”并列对举,指出二者发展趋势的矛盾对立;而例(23)“考研”和“春晚”本是毫无关联(既无类属意义又无关系意义)的两个概念,被强制性地放在“X向左,Y向右”构式中,于是“考研”和“春晚”就产生了对立关系,整个例句的含义经过整合就产生了新创意义“考研和春晚(在时间安排上)有矛盾有冲突”。

综合上述分析,我们得出这样的结论:无论X、Y是名词、动词还是形容词,无论X和Y的关系意义原本是相近相反还是毫无关系,只要进入“X向左,Y向右”构式,X与Y就具有了发展态势不一致甚至互相矛盾、互相对立的语义特征。于是,我们将“X向左,Y向右”的构式义概括为:在原点上强制性地将相关的两种现象或两种事物(X和Y)放在相互对立的态势中观察它们各自的走向,以便获得它们作为一个整体的认知。这一构式的整体认知就是:X与Y在某一方面发展的不一致或背道而驰。

三、“X向左,Y向右”构式的语义认知基础

(一)构式中“左”、“右”的语法化

“左”、“右”两个字都是象形字,从手,本义指人的左手和右手,这是“左”、“右”最初的具体意义。后来人们又将“左”和“右”用于表达空间方位。与其它表达具体空间方位的处所词相比,“左”和“右”作为方位词表达的是抽象的空间方位,方向明确但具体位置不明确。在“X向左,Y向右”构式中作为方位词的“左”和“右”又进一步虚化,其含义并不表示具体的方位而是经过语法化后并列出现在构式中,作为一对相反、相对的意义关系,在形式上构成对称,意义上形成互补。例:

(24)爱情向左婚姻向右(《搜狐》2015-07-31)

“爱情”与“婚姻”本是毫无对立冲突的概念,人们向往的是美好的爱情,其结局为美满的婚姻,发展趋势应该是朝着一个方向发展的(通常在人们的认知观念中爱情是向着婚姻方向发展的),但在例(24)中作者将“左”、“右”并列对举于标题构式中,意在凸显“爱情”与“婚姻”发展趋势的不一致。在这一构式中,“左、右”也并不表示方位而是已虚化为表达事物发展“不一致”的两个方面。

总之,在“X向左,Y向右”构式中,“左”、“右”的意义语法化后并列对称出现,作为一种相互对立的概念,表达一对相反、相对的意义关系。因而在“X向左,Y向右”构式中才能整合出X与Y发展趋势的“不一致”和“矛盾”的含义。

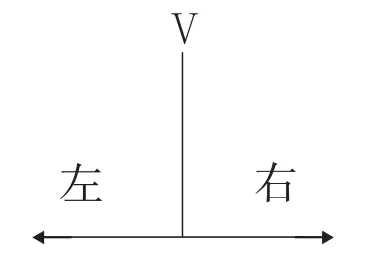

(二)构式中“左”、“右”的空间隐喻作用

隐喻是我们认识世界的最基本的方法之一[3]。“左”和“右”作为空间概念,描述的是一条以“我”为原点的水平横轴上的方位关系,原点左边的方位为“左”,原点右边的方位为“右”,它们作为一种空间始源域映射到不同的目标域中就产生了不同的概念。“左”、“右”本无矛盾对立的含义,但当二者同时进入“X向左,Y向右”构式后,就使整个构式具有了矛盾冲突的隐喻义,强制性地使两种不相关的事物和现象(X和Y)产生了对立冲突的发展态势。造成这种现象的原因,我们认为有可能是人类在漫长的历史传承中形成了“尊左卑右”和“尊右卑左”的文化。人们习惯于把自身关于数量、地位、喜恶情绪等投射到具体的方位概念上,利用方位词的物理空间基础与心理体验之间的相似性进行取象。比如,人们在古代传统文化中极重视尊卑,当谈及座位、序次、吉凶、方位等时,以左为尊;当谈及地位、财富、职位、官位等时以右为尊。此外,在形成隐喻的过程中,人类头脑中对世界的认识还受到主观作用的干预,人们对语言的使用也受到感知作用的影响。比如“文革”时期的“宁左勿右”,“右派”象征反动派,“左派”则是革命者。长此以往,“左”和“右”就形成了对立面。如今人们对“左”、“右”的尊卑褒贬的象征意义随着时代的发展,世界潮流的冲击,社会的变革,政治的影响,文化观念的更新,也在不断变化着。在“X向左,Y向右”构式中“左”和“右”虽是属于对举的情况,二者处于平等的地位,但由于空间隐喻的作用,人们在认知上仍倾向于将“左”和“右”看做为一组有矛盾冲突的对立面。

(三)构式对词类的选择

为什么人们要用“左、右”形成构式而不用同样表达相反相对意义的方位词“前、后”或“上、下”呢?我们尝试用“前、后”和“上、下”来替换“左、右”,将其变成“X向前,Y向后”和“X向上,Y向下”结构,例如:

(25b)?中国向前 世界向后(自拟)

(25c)?中国向上 世界向下(自拟)

为了表达“中国”和“世界”的经济发展趋势的不一致,中国经济时报用例(25a)表达。而(25b)和(25c)显然表达不了此种含义。“前、后”和“上、下”都不能轻易替换“左、右”,如果替换含义就会完全不同。因为“前、后”和“上、下”的方位义、隐喻义及引申义均比“左、右”明确。“前、后”具有极强的空间方向性,表达空间义的“前、后”符合人们对时间感知的心理照应,可以描述时间的推延性,构成一种典型的隐喻,使得(25b)含有“前进”和“后退”的历史意味;“上、下”的本体意义是与空间位置的高低相联系的,“上、下”总具有一定的垂直方向性,(25c)就使人联想到经济和地位方面的“上、下”;而“左、右”不标识具体方向,其隐喻的产生基于方向的模糊性倾向[4]。所以,“左、右”的意义泛化,使用范围最广,使用频率最高,用“左、右”表达发展趋势的“不一致”更为适合。由此可见,与“上、下”“前、后”不同,当“左、右”进入“X向左,Y向右”构式后,其意义已虚化,它们成对出现在同一个构式中,不再具有具体的“方位义”,而是虚化为表达构式的“不一致”义。

此外,“左右”表示操纵和控制[5],这种意义“上下”和“前后”都没有。操纵和控制就是决定事情发展的方向。因为事情的发展方向是很多的,不是二维的;而“左右”是个水平概念,可以泛指某一物体的周围,方向上可视为该物体向其四周的辐射,其多维性与事情发展方向相一致,所以,“左右”表示操纵控制事物的不同处理方式。同样,我们认为“X向左,Y向右”构式中“表达事物发展方向的不一致”以及“对事物的选择和处理方式不同”的含义也是由“左右”的操控义引申而来。

总之,由于“左、右”在构式中的语法化和空间隐喻特征,反向对立,并列对举,最终构成了矛盾的同一体构式“X向左,Y向右”,表达了X与Y发展方向的不一致,甚至背道而驰,这一构式正好符合人们表达并凸显“事物和现象发展趋势相矛盾”的心理,因而也是“X向左,Y向右”构式比较盛行的原因之一。从构式的整体意义来看,“X向左,Y向右”构式的语义认知基础是其构式成员“左、右”之间语义语用上的反向对立。

四、“X向左,Y向右”构式的修辞动因

我们对“X向左,Y向右”构式语义的认知必须结合语境信息并经过心智整合才能深入体会言者的实际意图(即修辞动因)。通过考察所搜集到的296条例句,结合语境信息,可以发现“X向左,Y向右”构式在实际的语言表达中整合了以下修辞动因:

(一)表达并列关系事物发展的反向性

由于构式中“左、右”方位词的对应使用,结构上具有对称性,意义上具有互补性,因而人们用“X向左,Y向右”构式表达同一领域中具有并列关系的两个事物反向发展的趋势。例如:

例(26)可理解为中国最具影响力的两家房地产企业“万科”与“绿城”的发展方向不一致,在某种程度上代表了中国房地产企业的两个极端。例(27)是指“新浪”和“腾讯”在运用微博的策略上采取了不同的选择和不同的措施。

值得注意的是:任意的X和Y进入构式后,由于构式的作用,X与Y相互间都会在某一方面或某一领域中产生对立或反向发展的态势。例如:

例(28)中“上海”和“重庆”的对立是指在对待“房产税”的问题上采取的措施不一样。例(29)中“盖茨”和“乔布斯”的对立是指在IT行业中,他们分别代表了IT业商业思想发展的两端。

上述例句中的“万科和绿城”、“新浪和腾讯”、“上海和重庆”、“盖茨和乔布斯”本是并列关系的名词,这四对并列关系的名词进入构式后发生了变化,产生了对立发展的态势。可见,“X向左,Y向右”这一构式可用以表达并列关系事物发展的反向性,而反向的逻辑基础是“左”与“右”的反向关系。

(二)凸显反义关系事物发展的逆向性

由于构式中“左、右”虚化为具有“相反相对意义”的概念,人们就用“X向左,Y向右”这一构式来凸显反义关系事物发展的逆向性。

这种反义关系有两种类型,一种是形容词的相反相对,例如:

例(30)、(31)中的“快乐”和“烦恼”、“传统”和“时尚”均为具有反义关系的形容词,构式中“左”和“右”的逆向性使得形容词的逆向性得到加强,由此可以深刻理解“快乐与烦恼”、“传统与时尚”发展趋势的不一致,是完全彻底地背道而驰。

另一种是动词的相反相对,例如:

例(32)、(33)中“结婚”和“离婚”、“收藏”和“投资”是两组意义相对的动词,构式的逆向性同样也凸显了这两组反义动词的逆向性,表达出“结婚与离婚”、“收藏和投资”的发展趋势是完全背离的。

从以上例句可以看出,不管是反义关系的形容词还是反义关系的动词,只要进入“X向左,Y向右”构式都会凸显其逆向性,凸显“X、Y”的对立及发展趋势的“不一致”。

(三)揭示选择时的矛盾心理

由于“左”“右”语义语用上的反向对立,人们也常用“X向左,Y向右”这一构式揭示面对选择时“左右为难”的矛盾心理。例如:

例(34)揭示了“在产品和服务相悖的情况下管理软件的厂商该如何选择”的矛盾心理。例(35)揭示在升职和生子相悖时三十岁女人的两难选择。

上例中的“产品和服务”、“升职和生子”本无矛盾,它们是没有对立关系的两组词,进入构式后就变成了彼此对立的关系,揭示了人们选择的两难心理。可见,“X向左,Y向右”这一构式可用以揭示人们选择时的矛盾心理,而矛盾的逻辑基础是“左”与“右”的反向关系。

由于“X向左,Y向右”构式可以揭示生活中的种种矛盾和不一致的现象,商家常利用此种构式做广告,以达到劝解和宣传经营业务的目的,例如:

例(36)意思是尽管工作与生活不一致、不平衡,但中粮祥云国际生活区却可以为全球人打造国际生活乐土,达到满足生活与工作的完美平衡。

通过分析我们发现,人们常常在新闻标题和网络论坛中运用“X向左,Y向右”构式的修辞动因在于:在人们的认知倾向中,“左”和“右”之间具有相反相对的语义特征,因此X和Y进入“X向左,Y向右”构式后就可以产生语义上的逆向性,凸显相关的事物在发展趋势中的“不一致性”和“矛盾对立”特征。

五、“X向左,Y向右”构式的语义形成机制

(一)概念整合与创新意义

人的思维方式离不开整合。概念整合是人类把来自不同空间的输入信息有选择地提取部分意义整合起来而成为一个新概念结构的一系列认知活动[6]。

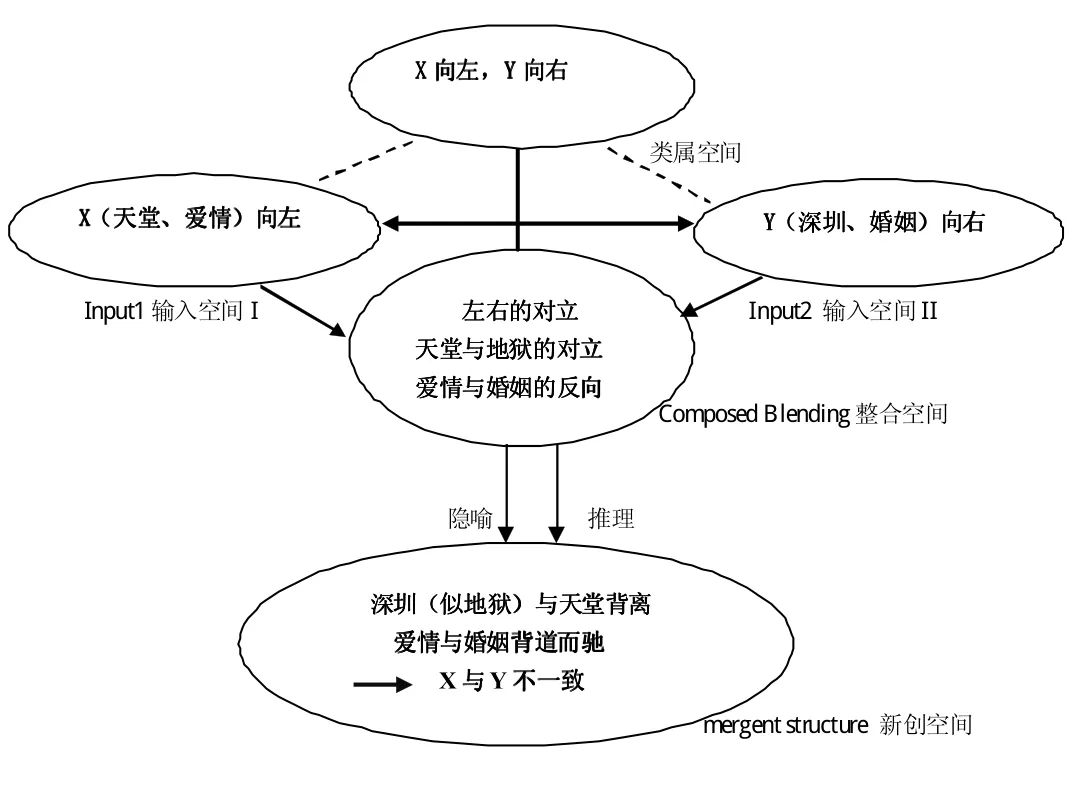

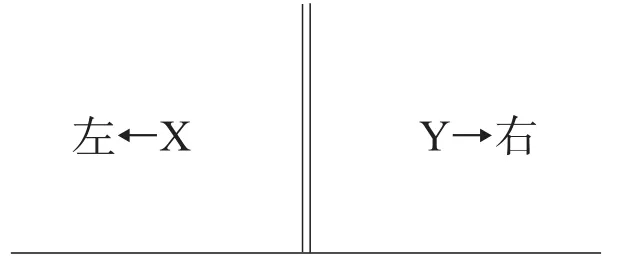

新兴的“X向左,Y向右”构式的语义认知也是离不开整合的,我们认为“X向左,Y向右”构式形式和意义匹配的认知机制是人们心理空间的概念整合[7]。其语义关系的构建是人们在特定的修辞动因的作用下,将心智空间中对“左、右”关系的认知与相关的X、Y概念的整合而构建的。下面以“天堂向左,深圳向右”和“爱情向左,婚姻向右”为例说明“X向左,Y向右”的整合与创新意义。见图1所示:

图1 “X向左,Y向右”的整合图式

图1中,“X向左”为输入空间I,“Y向右”为输入空间II,人们在整合空间中提取“左与右的对立意义”与“X”概念和“Y”概念进行整合,产生新创结构(浮现意义)。例如当“天堂向左,深圳向右”进入人们的心智空间后,经人们在心理空间中对“左、右的关系是对立的”以及“天堂和地狱的含义是相反相对的”概念的认知整合,经隐喻推理出“深圳(似地狱)与天堂背离”的新创意义;同样,当“爱情向左,婚姻向右”分别进入两个输入空间后,经人们心理空间中对“左、右是反向关系”的认知整合推理出“爱情与婚姻反向发展”的概念,产生“爱情与婚姻背道而驰”的新创意义。这种新创意义(或称浮现意义)是经过人类认知心理空间的整合而得知的。总之,“X向左,Y向右”这一结构的意义是利用“左”和“右”之间的关系通过人们认知心理空间的整合隐喻或推理出来的,它可以用于表达一种观点,或阐明一个事理,或揭示一个真相,或概括一个事件。

(二)构式的变异与发展

由于受修辞动因的影响,我们认为汉语“X向左,Y向右”结构是由两个并列分句整合而成的一种新兴的修辞构式,是经传统语法结构的变异发展而来,是由一定的修辞动因加在一个基本的语法构式的基础上形成的。

语法构式的图式(见图2)和修辞构式的图式(见图3)区别如下:

图2 “向左V,向右V”语法结构图式NP、AP、VP

图3 “X向左,Y向右”修辞构式图式

传统的语法结构见图2所示,即“向左V,向右V”。例如:

上述两例分别指地产业和互联网的发展趋势,意思是“地产业或互联网该走向何方”,这种语法结构表达的含义很明确,表达的是选择关系。

而目前新兴的“X向左,Y向右”构式是一种修辞构式,见图3所示。例如:

例(39)、(40)虽然也是指发展趋势“新政策走向”和“楼市走向”,但所表达信息超出了原语法图式的接纳范围,于是发生了变异。

语法构式是以同化和顺应两种方式导致了修辞构式的形成[8]。而“X向左,Y向右”构式正是顺应了由修辞动因造成的意义的影响将语法构式的语义整合压制而来。例如:

例(41)就是为了表达“爱情”与“房子”发展趋势的逆向性及矛盾冲突而采用了“X向左,Y向右”这一修辞构式。

在新兴的“X向左,Y向右”构式中,原语法结构中的动词“走”被同化到构式中并与“向”整合压制[9]共同表达事物的发展趋势,语言使用者为满足新的表达需要,利用人们对“左、右”关系的认知经验,使构式与进入构式的成分“X”和“Y”发生新的互动整合,最终形成了具有浓厚修辞意味的新型构式。

作为语法构式的“向左V,向右V”表达的是选择关系。而作为修辞构式的“X向左,Y向右”则表达的是一种互为矛盾对立的语义结构关系。可见,当人们所要表达的信息超出了原语法图式的接纳范围,就会发生变异。在“X向左,Y向右”构式的发展过程中,其语义结构由“并列关系”变为“选择关系”,又由“选择关系”变为“矛盾对立关系”,最终实现了具有[不一致]和[背离]语义特征的表达,同时也完成了向修辞构式的转化。

综上所述,“X向左,Y向右”这一新兴构式的语义认知机制是整合,是人们根据“左”“右”在构式中的语法化和空间隐喻作用在表达并列关系的反向性、凸显反义关系的逆向性和揭示选择时的矛盾心理的修辞动因促动下,将原有表“并列”和“选择”关系的语法结构进行整合压制而形成的。“X向左,Y向右”构式是修辞动因与语法结构的完美整合,是能够表达极具矛盾感的新鲜的语言信息编码形式。