反复量构式“一V1一V2”*

2016-09-29郭琼

郭 琼

(上海师范大学对外汉语学院,上海200234)

现代汉语中“一V1一V2”格式高频使用,其中动词V1、V2可以相同,也可以不同,例如:

c.为今之计,或者干脆砍掉这段同期,或者将老外的声音抹掉,只保留他大嘴面。(《京华时报》2004-03-02)

以上这些“一V1一V2”格式,有的动态地描写了行为动作的状态,如a-d;有的则静态地指代某种行为,如e和f。前者在句中主要充当谓语、状语、定语或补语,而后者则主要充当主语或宾语。本文旨在研究a-d这类“一V1一V2”格式,而暂不考虑e和f这类。

前人对此类格式的研究并不多,主要涉及以下四个方面:一是归属问题;二是语法意义;三是句法功能;四是格式中动词V的语义特征。

关于“一V1一V2”语法单位的归属问题,学者们多有分歧。有的说是动词词组[1],有的说是动词[2]112,也有人说是格式[3]16,还有人认为是一种重叠形式[4]57或是一种反复体[5]73;而对于“一V1一V2”的语法意义,学界普遍认为是表示动作状态的反复进行。其中以殷志平和张娟为代表,如殷志平指出它是一个瞬间性的动作间隔性重复发生[2]111,而张娟则强调其动作“同节奏、完全反复持续”的特征[3]21;另外,“一V1一V2”的句法功能较为丰富,一般都能充当状语、谓语、定语和补语;关于“一V1一V2”中动词的语义特征,殷志平认为其表示的动作具有瞬时性,动作的情态不能持续[2]110,周锦国则认为动词V只能是单音节,且多为表示行为动作的及物动词[4]58,而张娟则将其概括为“表示(广义)自发性事件的一次性情状单音节动词”[3]45。

总的来说,前人都是从外部视角对“一V1一V2”进行概括性的描述,多侧重于V1、V2相同的情况,而对这一格式内部的研究鲜有涉及。本文认为,“一V1一V2”格式所表示的意义具有整体性,且不能从构成成分中推知,而只能从整体上理解为一个完整的短暂动作状态有节奏的反复发生。根据Goldberg对构式的定义:“C是一个构式,当且仅当C是一个形式——意义的配对<Fi,Si>,且C的形式(Fi)或意义(Si)的某些方面不能从C的构成成分或其他先前已有的构式中得到完全预测”[6],因此,本文将“一V1一V2”格式看做是一种表示反复量的构式,并试图从构式语法和意象图式的角度探讨该构式的构式义、构件情况以及其内部的语义类型,进而阐述“一V1一V2”构式的表达功效。

一、“一V1一V2”的构式义及语义类型

“一V1一V2”作为反复量构式,其构式义是指一个完整的短暂动作状态有节奏的反复发生。该构式由数词“一”和动词V1、V2两部分构件组成,根据构件的特点以及所突显的构式义,“一V1一V2”构式可分为以下三种类型:

(一)“触发类”

“触发类”的“一V1一V2”中动词V1、V2互不相同,其中V1多为单音节、动作性较强的自主性行为动词[7],如“跑、走、跳、踩”等。与V1相比,动词V2较为复杂,它可以是单个表示行为动作的不及物动词,也可以是动宾短语。这两个动词由构件“一”所连接,使得前后动作间具有承接性,即一种动作或情况的出现触发另一种动作或情况的发生,且这两个动作几乎是同时的,语义上相当于“一…就…”格式,但“一V1一V2”所描述的动作状态可以反复发生。因此,“触发类”的“一V1一V2”构式突显了动作V1触发动作V2的出现,且整个动作状态有节奏地反复进行下去。例如:

(1)那经验十足而没什么力气的却另有一种方法:胸向内含,度数很深;腿抬得很高这样……(老舍《骆驼祥子》)

(3)虽然穿得是放水的运动鞋,但有些地方积水较深,也已经湿透了2011-11-30)

“触发类”的“一V1一V2”所描述的主体可相同也可不同。如例(1)中“一走一探头”是描述那些经验十足而没什么力气的车夫拉车的一个情景,“走”这一行为动作触发了“探头”这一动作的发生,相当于“一走就一探头”,两个动作的主体都是人;例(2)“一跑一跳”是描写人的跑动触发了秀发的跳跃,“一跳”紧随着“一跑”而发生,两个动作的主体分别是人和秀发;例(3)“一踩一响”是指鞋子湿透了,脚“一踩”,鞋子就发出响声,即:脚“踩”的动作触发鞋子发出“响声”,两个动作的主体明显不同。

(二)“配合类”

“配合类”的“一V1一V2”中V1、V2通常为单音节,意义相对或相反的动词,且V1、V2组合大多数可构成合成词,如“一来一往”、“一呼一吸”、“一唱一和”中的“来往”、“呼吸”以及“唱和”等都是合成词。而连接V1、V2的“一…一…”结构表示两方面的行为协调配合或两种动作交替进行。因此,“配合类”的“一V1一V2”构式突显了不同主体或同一主体的两个动作V1、V2间的相互配合或交替进行,构成一个完整的动作状态后有节奏地反复发生。例如:

例(4)中说话者们以“一问一答”两种动作相互配合的形式,持续进行着谈话;例(5)则指排球比赛中,参赛双方将排球以“一来一往”的动作状态交替发生的方式,形成有节奏的反复。以上两个例句中动作发生的主体是不同的,而例(6)则描述同一主体“脊背”上下起伏的动作状态反复进行,其中“起”与“伏”可认为是两个动作相互配合或交替进行,以达到某个事物的常态。

(三)“叠用类”

“叠用类”的“一V1一V2”中动词V1、V2是相同或相近的,且多为动作性较强、自主性较高的单音节行为动词,如:闪、张、蹦、跳、瘸和拐等。这些动词所表示的动作一般具有瞬时性,动作的起始点和终结点在时轴上几乎重合,动作的情态不具有持续性[8]。但它们所构成的“一V一V”格式多强调行为状态的过程性,且表示的动作不太可能只发生一次,一般都是以多次反复的形式出现的。

张娟曾将“一V一V”的构式义概括为“短暂的动作、短间隔时间、连续、同节奏、完全反复持续”[3]21。这表明“叠用类”的“一V一V”强调动作间的短间隔时间,从而突显了行为动作的过程性。

对于构件“一”,陈光曾认为“一V”中“一”的根本职能和存在价值在于标示瞬时实现,这是一种语法意义,它不再是充任某种句子成分的一般实词[9]。本文认为“一V一V”构式中的“一”正是起着标示“瞬时实现”的作用,因为构式中的动词V通常具有瞬时义,当与“一”结合时,表明这一行为动作的实现,而叠用后所构成的“一V一V”表示的动作是连续的,从而突显了这一行为状态的过程性,且强调其反复发生。例如:

(9)也真是皇天不负苦心人,姚太太神识复元,口眼也差不多正常了,而且渐渐能地行走。(杨绛《洗澡》)

“叠用类”的“一V一V”格式一般认为是超词形式“一V”的复叠,格式中前后两个动词通常是相同的,如例(7)、例(8);但有时也可以是相近的,如例(9)中“瘸”与“拐”。这些“一V一V”格式都生动地描写了事物或人的当下情态。

陈前瑞将谓词的复叠式所表达的非限量重复称为反复体[5]88,体是对情状内在时间构成所持的不同的观察方式[10]。而本文从量范畴角度出发,认为“一V一V”构式所表述的是行为动作的反复量。“反复体”与“反复量”是同一语言现象不同视角的阐述。

二、“一V1一V2”的意象图式

意象图式是认知语义学中最重要的概念之一。Ungerer&Schmid曾指出,意象图式是来源于我们在日常生活中与世界的互动经验的简单而基本的认知结构[11]。而Dirk Geeraerts则认为,意象图式在本质上是想象的和非命题的,其作用是将身体感知和运动层面上的经验结构组织起来。意象图式存在于所有的感知形式(perceptual modality),在我们的经验中,必须有意象图式,才能做到感觉运动协调(sensorimotor coordination)。因此,意象图式是视觉、听觉、动觉、触觉同时作用的结果[12]。本文将从意象图式的视角,来解析反复量“一V1一V2”构式的三种语义类型。

(一)“触发类”意象图式

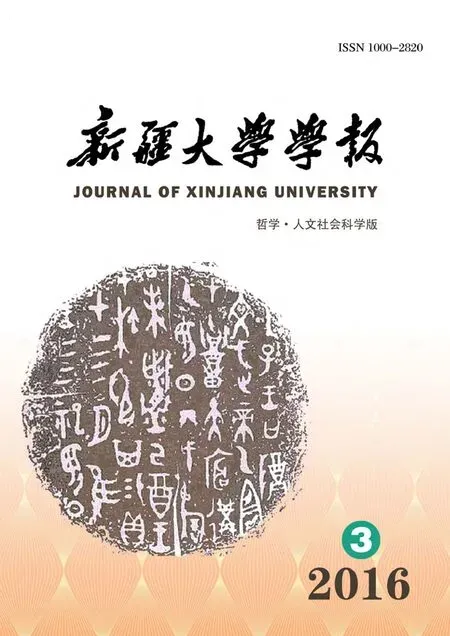

“触发类”意象图式体现两个动词所表示动作之间的“触发”关系,即前一个动作(V1)引发后一个动作(V2)的发生而形成一个完整的动作状态(V1➝V2),这一动作状态在时间轴上有节奏地反复进行下去。如图1所示:

图1 “触发类”意象图式

(二)“配合类”意象图式

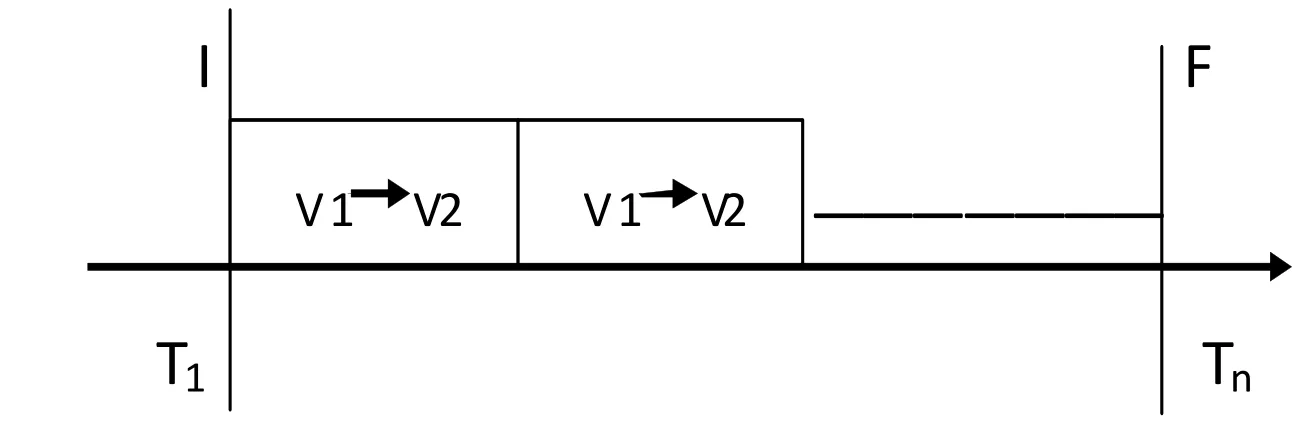

“配合类”意象图式是体现同一主体或不同主体的两个行为动作间的相互“配合”或交替进行(V1⇆V2),如“一问一答”、“一唱一和”、“一来一往”、“一呼一吸”、“一伸一缩”等结构。它们相互“配合”交替进行,以达到了一个“平衡”、“完整”的动作状态,而这一动作状态将有节奏地重复进行。如图2所示:

图2 “配合类”意象图式

(三)“叠用类”意象图式

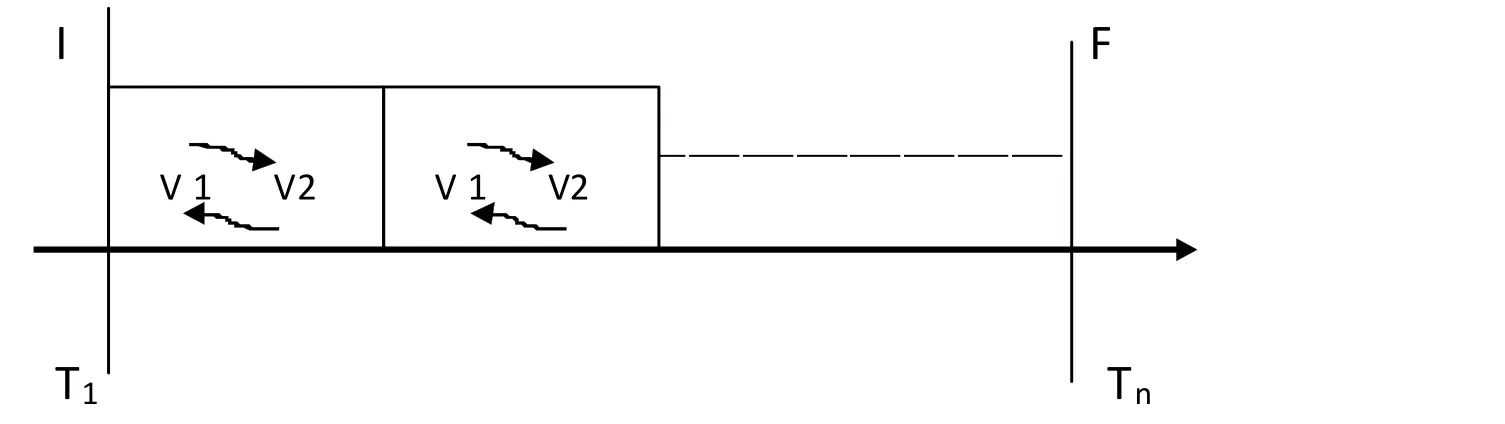

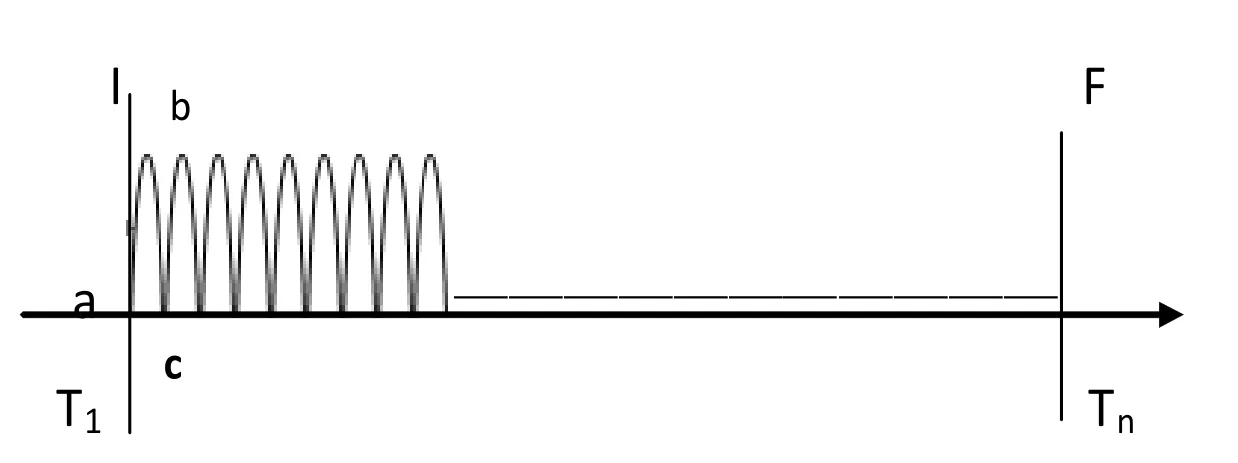

图3 “叠用类”意象图式

“叠用类”意象图式是“一V”所表示行为动作的重复发生,该动词V所表示的行为动作通常是瞬时性的,如“跳”这一动作,瞬间完成,人们往往忽略其过程。而“一跳”则强调动作的实现从而突显了“跳”这一动作内部的过程性,即:脚从起跳点a到最高点b,然后到落地点c。所以,“一跳”反映在意象图式中便是“a-b-c”的过程,而“一跳一跳”则是“a-b-c”这个过程的持续反复发生。如图3所示:

(四)三者之间的共性与差异

“触发类”、“配合类”和“叠用类”是反复量“一V1一V2”构式的三种语义类型。三者之间既有共性,也有差异。

其共性主要着眼于三者的整体语义功能方面:三者都着重描述“一V1一V2”构式中动作行为的状态,突出并强化动作的量、频率的反复等特点,此类构式具有生动的描写功能。它所表达的构式义是行为动作整体状态的反复进行,而且,其三种语义类型都着重刻画动词所表行为动作的动态性、持续性。

三者之间的差异主要着眼于动词所表示的行为动作内部之间的关系方面:其一,“触发类”与“配合类”所描述的对象可以是同一主体,也可以是不同主体,而“叠用类”所描述的一般是同一主体。其二,“触发类”重在强调第一个动作触发第二个动作,第二个动作紧随第一个动作发生;“配合类”则强调两个动作间的相互配合、交替进行,以达到一个“平衡”状态;“叠用类”则重在描述“一V”动作的过程性和反复性。其三,“配合类”与“叠用类”存在一定的蕴含关系。以“一张一合”与“一张一张”为例:

以上两个例句都是描述嘴巴的动作状态,但是两者的侧重点不同。以下面的意象图式(图4)来进行说明:

图4 “配合类”与“叠用类”意象图式比较

“配合类”的“一张一合”描述嘴巴的动作状态是“从闭合到张开,再到闭合”这一过程的反复进行,而嘴巴的张合动作中起点a和终点c是重合的,即该过程可以表达为“a-b-a”的反复。“叠用类”的“一张一张”所表示的动作状态是“从嘴巴闭合到张开,再闭合再到张开”的过程,整个过程可以表达为“a-b-a-b”的反复。对比可知,“一张一合”的动作状态是“一张一张”动作状态的一部分,即都历经了“a-b-a”的过程。简而言之,虽然“一张一合”和“一张一张”两者的动作状态反映在整个时间轴上是一样的,但其内部存在着细微的差别,从某种程度上来说,“叠用类”的“一张一张”蕴含了“配合类”的“一张一合”,那么,在相同的短暂时间内,“一张一合”的动作过程比“一张一张”更加缓慢、清晰,因此前者所描写的嘴巴动作状态更加生动、细致。

三 、“一 V1一 V2”的表达功效

反复量“一V1一V2”构式有三个语义小类,虽各自侧重点稍有不同,但其共性都是表达一个完整动作状态的反复进行,强调行为动作内部的特征(如:触发关系、配合关系或刻画动作过程性)、强化动作的量以及状态的持续性。而此构式之所以产生并广泛使用,与其特定的表达功效密切相关。

陈前瑞曾采用情状理论框架来考察反复体所具有的情状特征,他认为反复体通常具有动态性和持续性[5]77。而“一V1一V2”构式从本质上说,也是一种反复体,因此它具有[+动态]与[+持续]的语义特征。

从句法功能来看,“触发类”的“一 V1一 V2”构式在句中倾向于充当谓语,有的也可以充当定语。例如:

(12)朋友们带他卸去铠甲,一个朋友把自己棉大衣给他披上,簇拥着他趔趔趄趄向岸边走去,脚下的冰鞋成了累赘别人架着走。(王朔《枉然不供》)

而“配合类”的“一V1一V2”和“叠用类”的“一V一V”构式却倾向于充当状语,与谓语动词共同描述主语所指代的事物,也可以直接充当谓语成分来描述主语。例如:

有少量的还可以充当定语和补语。例如:

(17)二妞慢慢从蒿里站起来,望着远处山上看,见敌人的炮楼手榴弹停了,炮楼上着起一片大火。(赵树理《李家庄的变迁》)

(18)他的上衣的第一颗扣子在第二个扣眼上,其余的都没有扣,被风吹要把整个人都带起来。(白帆《迷途的羔羊》)

虽然“一V1一V2”构式在句中可以充当不同的句法成分,但其语义都是指向主语所指代的事物,如上述例句中“她们两人一来一往地辩论”、“(她)一跳一跳地跑”、“(姚文元和丁学雷)一唱一和”、“火光一闪一闪”以及“他的上衣(被风吹得)一飘一飘”等。而且,“一 V1一V2”构式蕴含着[+动态]、[+持续]等语义特征,使得所描述事物的行为状态更加生动、形象。

此外,从语用环境角度看,“一V1一V2”构式具有较强的描写功能,多用于描述性的文字;就文体而言,多出现在记叙类的小说、散文中,不常出现于论说性的文体中[4]60。同时,它注重描写人或事物的当下的情态,强调行为动作内部的某种联系或过程,刻画行为状态的动态性和持续性。

四、结 语

本文主要从构式语法和意象图式的角度,对反复量构式“一V1一V2”的构式义、组成构件、语义分类以及其表达功效进行了考察。反复量“一V1一V2”构式表达了一个完整的短暂动作状态有节奏的反复发生。而根据构件数词“一”和动词V1、V2的差异,“一 V1一 V2”可分为三个小类:“触发类”、“配合类”和“叠用类”。这三个小类之间具有共性,也存在差异。其共性在于:从整体语义功能上看,三者都着重描述某种行为动作的状态,突显并强化动作的量、频率的反复等特点,且都具有较强的描写功能。而其差异主要表现在:三者对动作状态内部的侧重点有所不同,如“触发类”突显动作V1对动作V2的触发作用;“配合类”突显动作V1、V2之间的相互配合与交替关系;而“叠用类”则强调动作内部的过程性。其中,“配合类”和“叠用类”存在一定的蕴含关系。

在表达功效方面,“一V1一V2”具有[+动态性]与[+持续性]的语义特征,多用来描述事物的当下情态,强调行为动作内部的某种联系或过程,突显行为状态的动态性和持续性。此外,“一V1一V2”构式的句法功能较为丰富,多充当状语和谓语,有时也可充当定语和补语。