吕本中“活法”说内涵生成的理学观照*

2016-09-29左志南

左志南

(西南民族大学文学与新闻传播学院,四川成都610041)

学界对于吕本中之“活法”一说讨论甚多,但往往因为吕本中门人曾几《读吕居仁旧诗有怀其人作诗寄之》中“学诗如参禅,慎勿参死句”之句,多认为吕本中“活法”说的提出是受禅宗理论影响的结果,如周裕锴先生《宋代诗学通论》即持此论点①周裕锴先生认为:“云门宗诗僧如璧诗云:‘禅家妙用似孙吴,奇正相生非一途。’所谓‘奇正相生’即是变化与规矩的关系。如璧俗名饶节,是吕本中的诗友,属江西派前期诗人,因而我们有理由认为吕本中的‘活法’就受其启发。又如大慧宗杲曾指教吕本中参禅,主张‘不用安排,不假造作,自然活鱍鱍地,常用现前’,吕本中论诗重‘活’,显然与此思想有关。”参见《宋代诗学通论》,巴蜀书社1997年版,第227页。,束景南先生亦将“活法”归入宋代禅宗美学思想的范畴②参见束景南先生《黄庭坚的“心法”——江西诗派活法美学思想溯源》,载《浙江大学学报》(人文社会科学版)2003年第11期。。

诚然,“活法”说有着禅学因子,但吕本中祖父吕希哲为程颐门人,而吕本中亦有过师承杨时、游酢、尹焞的经历,其受理学思想浸染甚深,四库全书总目曾评其《春秋》学曰:“本中尝撰《江西宗派图》,又有《紫微诗话》,皆盛行于世,世多以文士目之,而经学深邃乃如此。”[1]故而,探讨吕本中诗论不可脱离对其知识构成的关注,亦不可忽视理学对其产生的影响,而吕氏“活法”一说更与理学渊源甚深。确切而言,是吕本中将理学修养方式与文学创作规律建立联系的结果。

一、吕本中理学渊源及其理学观点探讨

吕本中之祖父吕希哲即为理学名家,而其本人亦有着探讨理学的自觉意识,《宋史》称:“祖希哲师程颐,本中闻见习熟。少长从杨时、游酢、尹焞游,三家或有疑异,未尝苟同。”[2]全祖望亦谓本中:“自元祐后诸名宿,如元城、龟山、廌山、了翁、和靖以及王信伯之徒,皆尝从游,多识前言往行以畜其德。”[3]可见本中不但出身理学世家,自少小即浸染理学,且“遍参”理学诸家,颇有自成己说的自觉意识。黄宗羲叙其理学师承曰:“荥阳孙,龟山、了翁、和靖、震泽门人。安定、泰山、涑水、百源、二程、横渠、清敏、焦氏再传。鄞江、西湖三传。”其中之了翁、震泽即为陈瓘、王蘋,二者与杨时义兼师友,理学观点较为接近。而和靖为尹焞,《宋元学案》中曰:“先生少从游定夫、杨龟山、尹和靖游,而于和靖尤久。”[4]1234从中不难推知吕本中虽然遍参诸家,但参学龟山、和靖较多的事实。此外,杨时之婿陈渊《默堂集》卷十九《答范益谦郎中》中有“昨蒙示书与居仁舍人诲帖同至”之语,又有提及吕本中者五处,可见陈渊与本中交往亦颇为紧密。张九成《横浦集》有《祭吕居仁舍人》《书吕居仁与范秀才诗简》文,又有《悼吕居仁舍人》诗,可见张九成亦与吕本中交往颇多。其中杨时理学以体验喜怒哀乐未发之中为切要,内向式发展趋势明显,陈渊承其衣钵,亦以体验未发之中为要务,而张九成、王苹之理学思想则更为激进,与后来之象山“心学”较为接近,黄宗羲评二家时皆用“陆学之先”概括之。而尹焞之理学则更为偏向于下学穷理一派,朱熹曰:“尹和靖在程门直是十分钝底,被他只就一个敬字上做工夫,终被他做得成。”[5]2782又曰:“尹和靖只是依傍伊川许多说话,只是他也没变化,然是守得定。”[5]2760这里指出了尹焞虽然创新较少,但却较好地保留了程颐理学观点的特色。因此,从吕本中理学渊源上来看,吕氏游走于下学穷理与上达识仁两派间,其接受何种理学思想以及如何调和两种理学思想,是探讨吕氏理学的重要问题。

从《东莱吕紫微师友杂志》《师友杂说》以及《童蒙训》中所载吕本中理学思想来看,吕氏兼收并蓄,对于上述两派理学思想都有接受,更偏向于下学穷理一派,并且呈现出了调和两派的意识。《东莱吕紫微师友杂志》载:“崇宁中,始闻杨丈中立之贤于关沼止叔,久方见之,而获从游焉。”[6]3可知在吕本中少年时期即已问学于杨时。今杨时《龟山集》卷二十一有《答吕居仁》书信三篇,大致应作于此时。其中《答吕居仁》其三中杨时将自己关于如何格物致知以会得“天理”的修养路径教授于吕本中,其曰:

承问格物,向答李君书尝道其略矣。六经之微言,天下之至赜存焉。古人多识鸟兽草木之名,岂徒识其名哉?深探而力求之,皆格物之道也。夫学者必以孔孟为师,学而不求诸孔孟之言则末矣。《易》曰:“君子多识前言往行以畜其德。”孟子曰:“博学而详说之,将以反说约也。”世之学者欲以雕绘组织为工,夸多鬬靡以资见闻而已,故摭其华不茹其实,未尝畜德而反约也,彼亦焉用学为哉?[7]913

而杨时所谓“答李君书”即是其《答李杭》一书,书中杨时叙其格物之说曰:

明善在致知,致知在格物。号物之多至于万,则物将有不可胜穷者,反身而诚,则举天下之物在我矣。《诗》曰:“天生烝民,有物有则。”凡形色具于吾身者,无非物也,而各有则焉,反而求之,则天下之理得矣。由是而通天下之志,类万物之情,参天地之化,其则不远矣[7]799。

杨时从世间万物皆是“天理”之体现的角度,推出自我亦是“天理”之体现。因此,就自我性情、认知规律等的反思内省入手,亦可实现对“天理”的深切体认。杨时之说对吕本中产生了潜移默化的影响,《童蒙训》卷下载:“万物皆备于我矣,反身而诚,富有之大业;至诚无息,日新之盛德也。”[4]537在此,彰显了吕本中对杨时修养理论的承继。《师友杂说》载:“仁,人心也。知物已本同,故无私心。无私心,故能爱。人之有忧,由有私己心也,仁则私己之心尽,故不忧。”[8]4“使无私心而有所为,则无适而不可。”[8]29“常人之情多是私意而不能自观省也,如园林花竹已自种植者见之,意思便别他人所种植者,虽甚爱之,终无亲昵之意。草木无知,犹私之如此,况其亲党之所爱乎?若于此类,尽能观省,其亦将寡过而得至公之体矣。”[8]22在吕本中看来,灭除私心则“天理”可见,这与杨时向内探求以会得“天理”的方式极为接近。《师友杂说》载:“《论语》弟子记孔子之语,都不及治心养性上事,止论目前日用闲邪,去非孝弟忠信而已。盖修之于此,必达之于彼;约之于内,必得之于外。知生则知死矣,能尽人则能事鬼神矣,下学则上达矣,圣人之道如是而已。”[8]10吕氏此语虽是言说下学上达的修养次序,但其“约之于内,必得之于外”之语,则彰显了其重视向内探求的修养方式。

此外,杨时在《答吕居仁》其二中曾告诫吕本中,儒者当以达到随心所欲而不踰矩作为最高境界:

夫守一之谓敬,无适之谓一。敬足以直内,而已发之于外则未能时措之宜也,故必有义以方外。毋我者,不任我也,若舜舍已从人之类是也。四者各有所施,故兼言之也。道固与我为一也,非至于从心所欲不踰矩者,不足以与此言[7]911。

杨时告诫吕本中要通过守敬等具体的、长期的修养工夫而达到不自觉地举手投足皆合乎“道”的地步,即随心所欲而不踰矩的境界。杨时为其指出,修养之标的乃是一种与道合一的、和乐自在的精神境界。吕本中颇为服膺杨时此说,《师友杂志》载:“明道先生尝说横渠《西铭》:‘学者若能涵味此理,以诚敬存之,必自有得处。’某尝以书问杨中立先生曰:‘既曰诚矣,又复说敬,何也?’杨先生答书言:‘以诚敬存之,皆非诚敬之至者,若诚敬之至,又安用存?’”[8]17吕氏为后学言及杨时此语,目的在于告诫后学:诚敬只是修养的方式,而修养之要则是通过长期的“以诚敬存之”的修养,达到无意间的举手投足皆合乎诚敬要求的境地,即“诚敬之至,又安用存”的境地,也就是杨时《答吕居仁》其二中告诫本中的随心所欲而不踰矩的境界。

杨时之修养理论注重通过向内探求以会得“天理”,其优点在于简易明了,其缺陷则在于与禅学“回光内照”的修行方式界限不明。杨时曰:“《维摩经》云:‘直心是道场。’儒佛至此,实无二理。”[7]532杨时儒释不二的言论,正是其修养方式过于接近禅学的必然结果。吕本中并未混同儒释,其“于和靖尤久”的求学经历,使其汲引下学穷理的理论以救杨时理论之失。《师友杂志》载:“显道答康侯书云:‘承谕进道浸确,深所望于左右。儒异于禅,正在下学处。颜子工夫真百世师范,舍此应无入路,无住宅。’”[6]18吕本中对谢良佐之语的复述,正显示了其与谢氏观点的一致,即认为下学穷理的修养方式是儒学区别于禅学的特色。《师友杂说》载呂本中言:“至于命者,言尽天道也,薫陶渐染之功与讲究持论互相发明者也。”[8]9吕氏作为“熏陶渐染”与“讲究持论”相互发明,即是强调通过师友间的切磋探讨与读书治学的下学工夫,以达到对“天道”的深切体认。

此外,程颐认为“凡一物上有一理,须是穷致其理”,修养主体通过长期的“格物”而后“积习既多,然后脱然自有贯通处”[9]。吕本中亦承袭了程颐的观点,这在《师友杂说》《童蒙训》中多有反映,如:“今日行一难事,明日行一难事,久则自然坚固,涣然冰释,怡然理顺,久自得之,非偶然也。”[8]12又如:“学问功夫,全在浃洽涵飬,藴蓄之久,左右采择,一旦冰释理顺,自然逢原矣。”[8]12吕本中对下学穷理的重视,使其修养方式脚踏实地、笃实可行,由此亦消除了一味向内探求而坠入玄妙神秘的可能。

吕本中对杨时的师承,使其学标的确然、简易明了,而其对于程颐、尹焞下学穷理之治学路径的承继,使其学笃实亲切、精密平实。下学而上达是任何理学学派皆遵循的修养之路,但因其资质、才性及偏好的不同,在下学与上达的侧重上,历来之理学家或偏向于此,或着重于彼。吕本中亦不例外,从其所论理学修养来看,杨时等人的向内探求的修养方式虽对其影响深刻,但其论述向内探求以会得天理者共有三条,而论述下学穷理者比比皆是,吕本中偏向于后者的态势显而易见。而下学穷理的立论依据是“一物上有一理”“物物皆有理”,故而文学创作亦有“理”在其中;修养主体需要格物以明理,故而就文学创作中明理亦是理所当然。

吕本中这种理学修养方式上的偏重,为其注重探讨诗歌创作规律提供了合理的理论依据。同时,吕氏下学穷理的修养方式,因其注重从实际工夫的践行,隐含着在诗歌创作的探讨中注重诗歌技法等基础理论的可能。而吕氏对下学目的在于上达的重视,则隐含着吕氏通过诗歌法度等基础工夫的探讨与践行而追求更高艺术境界的可能。要之,吕氏之理学修养,不但会使其重视并探讨诗歌创作规律,亦决定了其探讨方式与关注视野。

二、吕本中《夏均父诗集序》写作前的诗论发展脉络及其与理学之关系

如前所述,吕本中之家学渊源使其自幼即对理学“闻见习熟”,而自崇宁年间的少年阶段开始,吕本中遍参杨时、尹焞等理学名家的求学经历,亦使其一直处于理学理论的浸染中。而理学所关注的问题不但是至高至大的宇宙本体论,更是对主体精神境界、生存状态的关注,而诗歌则与主体之精神气度密不可分,故而吕本中之理学特点必会影响至其诗论,衡之以吕氏诗论的走向,也确是如此。

解读吕本中“活法”说的提出原因,不可忽视当时诗学发展之概况。在北宋末期,学习黄庭坚已经成为了当时的一大潮流,杨万里云:“要知诗客参江西,正似禅客参曹溪。不到南华与修水,于何传法更传衣。”[10]365诚斋之语形象地说明了当时江西诗派参学黄庭坚的浩大声势。但由于黄庭坚强调诗歌法度,并且留下了相当多的关于炼字、对偶、声律等诗歌具体技法探讨的文字,故而江西后学之学黄,亦着重从法度入手,但到北宋末,这种以参学黄庭坚诗歌技法的诗学理念呈现出了很大的弊端,或眼界狭小,所学单一,或抄袭剽窃,缺少新意,或磔章裂句,失于晦涩。被吕本中列为江西宗派图的徐俯即批评此种现象说:“近世人学诗,止于苏、黄,又其上则有及老杜者。至六朝诗人,皆无人窥见。若学诗而不知有《选》诗,是大车无輗,小车无軏。”[11]陈岩肖曰:“或未得其妙处,每有所作,必使声韵拗捩,词语艰涩,曰‘江西格’。”[12]韩驹亦曰:“今人非次韵诗,则迁意就韵,因韵求事;至于搜求小说佛书殆尽,使读之者惘然不知其所以,良有自也。”[13]很显然,这种以参学黄氏诗歌技法入手的学诗方式,发展到吕本中登上诗坛的时期,其面临的问题是如何从形而下的技法研习,达到形而上的境界提升。

吕本中对北宋末期诗坛之弊亦有着清醒的认识,在其作于大观末的《外弟赵才仲数以书来论诗因作此答之》一诗,即隐含了吕氏关于如何救当时诗坛之弊的见解:

君才如长刀,大窽当一割。正须砻其锋,却立望容发。平生江海念,不救文字渴。茫然揽辔来,六骥仰朝秣。病夫百无用,念子故疏阔。未能即山林,颇复便裘褐。前时少年累,如烛今见跋。胸中尘埃去,渐喜诗语活。孰知一杯水,已见千里豁。初如弹丸转,忽若秋兔脱。旁观不知妙,可受不可夺。君看掷白卢,乃是中箭筈。不闻铁甲利,反畏强弩末。舆薪遵大路,过眼有未察。君能探虎穴,不但须可捋[14]699。

该诗之“平生江海念”以下即是对自我学诗经历的一种回顾,本中首言少年时期的意欲浪迹江海的清迈豪气并没有使自己的诗歌创作臻于高妙境地,是为“平生江海念,不救文字渴”。而自“前时少年累”以下则是自我诗歌创作进步原因的剖析,吕本中认为自己诗歌创作之所以能取得进步,尽除少年之孤陋,则在于“胸中尘埃去”,即内在修养的进步促成了诗歌创作水平的提升。其中“胸中尘埃去”则与程颢所言之“内外两忘”之修养方式关系紧密:“与其非外而事内,不若内外之两忘也,两忘则澄然无事矣。无事则定,定则明,明则尚何应物之为累哉?”又如陈渊所说:“盖尝收视反听,一尘之虑不萌于胸中,表里洞然,机心自息。”[15]在去尽私欲,胸中不置一物后,则可达到程颢所谓“情顺万物而无情”的境地,以此“浑然与物同体”之心态应事接物,则触处皆真,行诸于诗歌创作,则自然高妙。这种境界的获得是个体通过细微而长久的精神体验而得,故而具有个体性,难以明言之,吕本中“旁观不知妙,可受不可夺”即是指此。而内在修养的高妙行诸于具体的诗歌创作,还需要熟练的诗歌技巧方可,“舆薪遵大路,过眼有未察”即是劝勉赵才仲当从具体的诗歌技法的研习、揣摩入手,切勿好高骛远,忽略诗歌技法之基础工夫的研习,惟有做到诗歌技法的了然于心、挥洒自如,方能将主体充盈高妙的内在修养表现出来,从而达到诗歌创作的高妙境界。

在这首诗中,吕本中完整阐述了其内在修养决定诗歌创作水平的理念,同时又对诗歌技法于表现主体内在精神气度的重要性予以了重视。同时,该诗中“平生江海念,不救文字渴”,彰显了吕氏对激情发越之诗学观的扬弃;而“胸中尘埃去,渐喜诗语活”,则表现出了吕氏欲汲引理学理论成分,以修正元佑“以才学为诗”与江西派沉溺于技法的意图。

在政和三年所作之《别后寄舍弟三十韵》一诗中吕本中则明确提出了“活法”一说,诗之后半曰:

惟昔交朋聚,相期文字盟。笔头传活法,胸次即圆成。孔剑犹霄炼,隋珠有夜明。英华仰前辈,廊庙到诸卿。敢计千金重,尝叨一字荣。因观剑器舞,复悟担夫争。物固藏妙理,世谁能独亨。乾坤在苍莽,日月付峥嵘。凛凛曹刘上,容容沈谢并。直须用欵欵,未可笑平平。有弟能知我,他年肯过兄。初非强点灼,略不费讥评。短句箜篌引,长歌偪侧行。力探加润泽,极取更经营。径就波澜阔,勿求盆盎清。吾衰足欿,汝大不欹倾。莫以东南路,而无伊洛声[14]722。

吕本中首先指出胸次圆成是“活法”的前提,而后吕本中又指出了诗歌技法的重要,“敢计千金重,尝叨一字荣”,但其后之“因观剑器舞,复悟担夫争”,则用张旭“始见公主担夫争道又闻鼓吹而得笔法意,观倡公孙舞剑器得其神”的典故,来说明诗歌技法的探讨应当达到“悟”的境界,即通过长久的研习,将诗歌技法内化为个体经验的一部分,达到随意挥洒而可中节的境地。而“物固藏妙理,世谁能独亨”之句,则明显是其格物致知论的反映:“今日辨一理,明日辨一理,久则自然浃洽。今日行一难事,明日行一难事,久则自然坚固,涣然冰释,怡然理顺。”[8]12在吕本中看来,诗歌创作乃至诗歌技法亦有“理”蕴含在内,通过长期的研习,主体则可达到应手而出的境地,也就是吕氏所谓之“涣然冰释,怡然理顺”。其后之“力探加润泽,极取更经营”,亦是强调由形而下技法的研习而达到形而上之境界的提升。而其“径就波澜阔,勿求盆盎清”之语,则是再次强调不可耽于技法的锤炼而忽视对诗歌境界的追求。

绍兴元年,吕本中作《与曾吉甫论诗第一帖》。在此篇文中,吕本中从诗歌技法的角度,指出“遍考精取,悉为吾用”乃是学诗之要,即通过长久的研习,使诗歌技法内化为个体经验,达到随意挥洒而皆合作诗之要的境地。在此文中,吕本中进一步强调说:“要之,此事须令有所悟入,则自然度越诸子。悟入之理,正在功夫勤惰间耳。如张长史见公孙大娘舞剑,顿悟笔法。如张者,专意此事,未尝少忘胸中,故能遇事有得,遂造神妙;使他人观舞剑,有何干涉?”[16]333吕氏文中虽然运用禅学“悟入”的术语,但从吕氏思想的发展来看,则“悟入”之内涵更接近于其“藴蓄之久,左右采择,一旦冰释理顺,自然逢原矣”的理学修养理论。在其同年所作的《与曾吉甫论诗第二帖》中,吕本中则从内在修养的角度进一步探讨了如何由技而道的问题:

其间大概皆好,然以本中观之,治择工夫已胜,而波澜尚未阔,欲波澜之阔,必须于规摹令大,涵养吾气而后可。规摹既大,波澜自阔,少加治择,功已倍于古矣……近世江西之学者,虽左规右矩,不遗余力,而往往不知出此,故百尺竿头,不能更进一步,亦失山谷之旨也[16]333。

在此篇文字中,吕本中明确指出了诗歌创作境界提升的路径,即通过“涵养吾气”,实现精神境界的超越高妙,达到“浑然与物同体”的境界,由此应事接物,则触处皆真,行诸于诗歌创作则规模必大,气象必宏,波澜必阔。在此基础上“少加治择”,即于诗歌技法上“遍考精取,悉为吾用”,则诗歌创作自然可臻于高妙之境地。在完成以上论述后,吕本中指出了江西派诗人的缺陷,即“左规右矩,不遗余力”地仅仅专注于诗歌技法的研习,而忽略了“涵养吾气”对于诗歌创作的决定作用,所以江西派诗人一直未能通过形而下之技法的研习,达到形而上之创作境界的提升,是为“百尺竿头,不能更进一步,亦失山谷之旨也”。

从吕本中“活法”说提出前的诗学观点的发展来看,他一直力图将理学修养方式与诗学理论探讨建立起联系,以此来解决当时如何由形而下之技法研习达到形而上之创作境界提升的诗学问题,即如何由技而道、由枝叶入根本的问题。所以吕本中“活法”说的提出,是江西派诗学理论进一步发展的需要,亦符合了理论学说由形而下之问题考察到形而上之理论探讨的发展规律。因此,从理学的视角审视吕本中语广而意圆的“活法”说,有助于更好地揭示“活法”的理论内涵及其学术渊源。

三、吕本中“活法”说与杨时“执中”论的学理性相通

从吕本中“活法”说提出前的诗学理论发展来看,吕本中关于“活法”的论述体现了一脉相承、渐次完善的特点,亦体现出了理学意味逐渐浓郁的特点。而吕本中下学穷理之理学修养论亦存在着通过探讨文学创作而实现体悟“天理”的可能,存在着由艺而道、由枝叶而根本的修养思路。《师友杂说》载吕氏语曰:

天下万物一理,苟致力于一事者必得之,理无不通也。张长史见公主担夫争道及公孙氏舞剑,遂悟草书法。盖心存于此,遇事则得之,以此知天下之理本一也。如使张长史无意于草书,则见争道舞剑有何交渉?学以致道者亦然,一意于此,忽然遇事,得之非智巧所能知也。德成而上,艺成而下,其愿学者虽不同,其用力以有得则一也。学者盍以张长史学书之志而学道乎?[8]10

从中不难看出吕氏之修养意图,即由形而下之“艺”的探讨达到形而上之“道”的体悟。而对于“艺”的探讨,吕本中则用张旭书法之例,指出“心存于此”“一意于此”的重要。同样,对于诗歌创作而言亦如此,《紫微诗话》载:“叔用尝戏谓余云:‘我诗非不如子,我作得子诗,只是子差熟耳。’余戏答云:‘只熟便是精妙处。’叔用大笑以为然。”[17]“心存于此”“一意于此”的标的则是达到将诗歌技法等内化为创作主体之内在经验,从而随手挥洒而皆合法度。其学理则与杨时告诫吕本中之语相通:“以诚敬存之,皆非诚敬之至者,若诚敬之至,又安用存?”[6]17心存诚敬,长期修养,最终达到随心所欲而举止皆合乎诚敬要求的境地。吕本中的理学修养和诗歌技法的探讨至此连接在了一起,从中体现出了以形而上之“道”来明确形而下之“艺”的探讨的自觉意识,简而言之,即是强调将枝叶而探根本的理学修养与文学创作规律探求打并为一。

吕本中作于绍兴三年的《夏均父诗集序》[18],对其“活法”诗论进行了系统的解说,其论虽从表面来看是对诗歌创作的探讨,但其逻辑构成却有着吕氏理学修养方式的脉络在内。此外,吕氏一直力图将诗艺探讨与理学修养建立联系,故而从理学角度审视其“活法”的系统化构成,有助于更好地发掘其内涵。《夏均父诗集序》全文如下:

顷岁尝与学者论,学诗当识活法。所谓活法者,规矩备具而能出于规矩之外,变化不测而卒亦不背规矩也。是道也,盖有定法而无定法,无定法而有定法,知是者则可以语活法矣。世之学者,知规矩固已甚难,况能遽出规矩之外而有变化不测乎?谢元晖有言:“好诗流转圆美如弹丸。”此真活法也,元晖虽未能实践此理,言亦至矣。近世黄鲁直首变前作之弊,而后学者知所趋向,毕精尽知,左规右矩,庶几至于变化不测,而远与古人比,盖皆由此道入也。然予区区浅末之论,皆汉魏以来有意于文者之法,而非无意于文者之法也。孔子曰:“兴于诗。”又曰:“诗可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君,多识于鸟兽草木之名。”今之为诗者,果可以使人读之而能兴观群怨矣乎?果可以使人读之而能知所以事父事君而能识鸟兽草木之名乎?为之而不能使人如是,则如勿作。虽然,文犹质也,质犹文也,君子于文有不得已焉者也。吾友夏均父,蕲人也,贤而有文章,其于诗,盖得所谓规矩备具而出于规矩之外变化不测者,其天才于流辈独髙,众苦不足,而均父常用之若不尽也[19]。

相对于吕本中诗歌中对于“活法”的论述,本中此文论述得更为详细、更为系统。吕本中此处之“活法”更加强调在做到“法度森严”的同时而能“卒造平淡”,更加强调对诗歌创作挥洒自如之境界的追求。周裕锴先生认为:“‘规矩具备而能处于规矩之外’,这是黄氏‘稍入绳墨乃佳’与‘不可守绳墨令俭陋’的翻版;‘变化不测,而亦不背于规矩’,这又是苏轼‘出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外’的重申。活法之义,语广而意圆,要之可视为苏、黄诗学的合题。”[20]周先生之论颇中肯綮。但吕氏弥合苏、黄诗论的思维方式和思维过程,却值得更深一步地探求。

吕本中在《夏均父诗集序》一文中将黄庭坚作为师法的对象,认为山谷“毕精尽知,左规右矩,庶几至于变化不测”,简言之,即是通过诗歌法度的研习,达到烂熟于心的地步,从而挥洒自如而皆合乎法度。对此,吕本中认为惟有做到“活法”,方能达到山谷之诗学高度。而其“活法”说则由两组对立统一的矛盾组合构成,即“规矩备具而能出于规矩之外,变化不测而卒亦不背规矩”与“有定法而无定法,无定法而有定法”。很显然,吕氏此论所讨论的是由形而下之技法探讨上升至形而上之境界提升的问题,是如何对形而上之境界进行界定的问题,这与下学上达的理学修养进程颇为相似,其重心则在于如何上达。因此,欲探明“活法”说之内涵,必先梳理吕本中理学上达理论方可。

吕本中之理学对下学之重要论述颇为详细,而对于上达之方则语焉不详,这反映出两种情况,一是吕氏对此含混不清,二是吕氏认为这是自然而然的道理,无须进一步言说。从吕本中理学修养的自觉性来看,前一种可能基本不存在。如此,则吕氏必对上达之方了然于胸。从吕本中参学经历来看,其早年即已问学于杨时,其后又与王蘋、张九成交往密切。同时,吕本中之祖父吕希哲亦是其首先师法之人,此四人之理学皆偏向于上达一派,故而,吕本中理学较少论及上达也在情理之中。吕希哲之学,朱熹用“直截劲捷,以造圣人”概括之,指出了吕希哲之学偏向于内向式探求的特色。而杨时则在《答吕居仁》其二中详细向吕本中传授了其上达之方,杨时告诫吕本中当从“守一之谓敬,无适之谓一”的修养入手,以此长期的操存达到与道合一的随心所欲不踰距的最高境界。值得注意的是,这是杨时体验未发之中的翻版,其“守一”“无适”即是保持中和心境,杨时详细阐述其观点曰:

《中庸》曰:“喜怒哀乐未发谓之中,发而皆中节谓之和。”学者当于喜怒哀乐未发之际,以心体之,则中之义自见,执而勿失,无人欲之私焉,发必中节矣,发而中节,中固未尝亡也。孔子之恸,孟子之喜,因其可恸可喜而已,于孔孟何有哉?其恸也,其喜也,中固自若也。鉴之照物,因物而异,形而鉴之,明未尝异也。庄生所谓“出怒不怒,则怒出于不怒;出为无为,则为出于不为。”亦此意也。若圣人而无喜怒哀乐,则天下之达道废矣……故于是四者,当论其中节不中节,不当论其有无也。夫圣人所谓“毋意”者,岂恝然若木石然哉?毋私意而已,诚意固不可毋也[7]898。

杨时此处“执而勿失”中所执之物,与“守一”之“一”,皆为喜怒哀乐未发之“中”。杨时认为在体会到私意除尽的中和心境后,用之应事接物则可使自我之情绪表达皆合乎道。故而孔孟在具备中和心境后,仍然有着悲喜等情感,不同于常人的是其情感之流露皆合于道而已。张九成亦有类似的表述,其《少仪论》中有言曰:“诸君诚有意于斯道,当自喜怒哀乐未发之前,求其所谓内心,傥有得焉,勿止也,当求夫发而中节之用,使进退起居饮食寝处不学而入于《乡党》之篇,则合内外之道,可与论圣人矣。”[21]322a皆认为若用灭除私欲之中和心境处事,则喜怒哀乐发而皆可中节。主体情绪之抒发能于无意间而皆合乎道,即是随心所欲不踰距之境界,这也就是杨时告诫本中“道固与我为一也,非至于从心所欲不踰矩者,不足以与此言”的内涵。吕本中问学于杨时乃在崇宁年间,其后又与张九成交往密切,因而杨时此种“执中”修养论吕本中当自少年时期即已熟知。也正因为对此专注上达之执中论的极度熟悉,吕本中才在其理学理论中一再强调下学。而其所熟知的“执中”以上达的修养方式,则为其“活法”说系统化完成提供了理论方法。

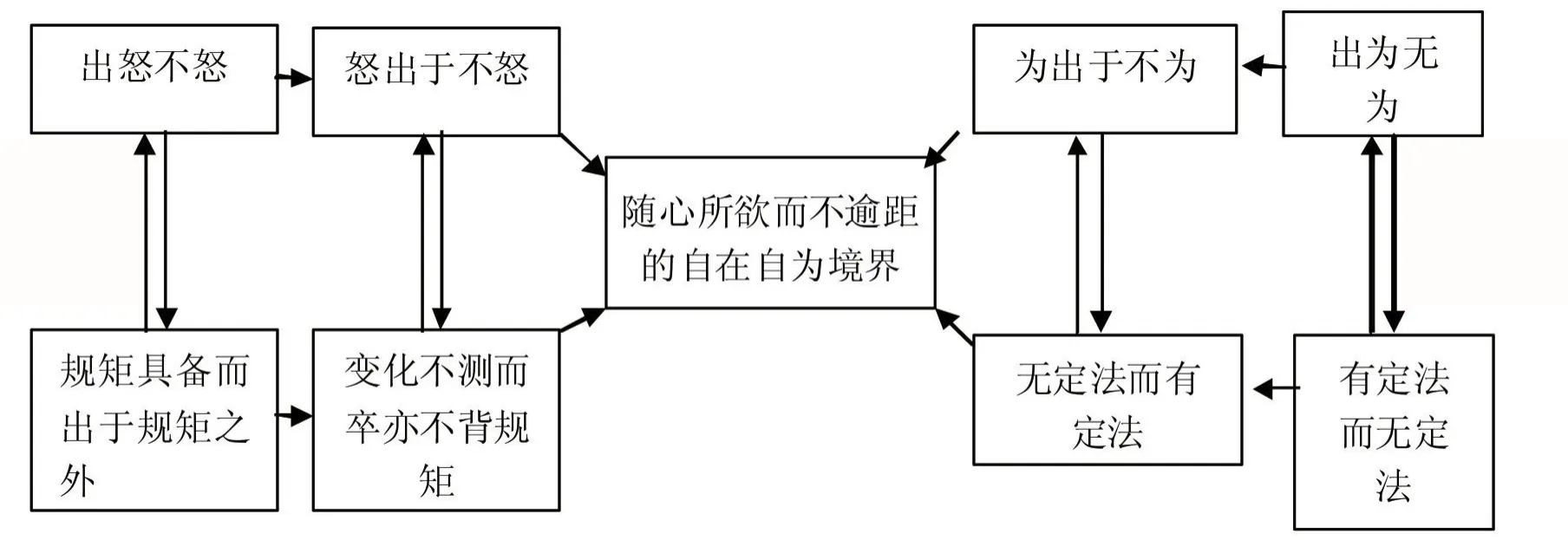

如前所述,吕本中活法说由两组对立统一的矛盾组合构成,这两组矛盾组合则与杨时所阐释的“出怒不怒,则怒出于不怒;出为无为,则为出于不为”在思维方式上存在着对应的关系。所谓“出怒不怒”,即是主体在实现对未发之中的体验后,情绪抒发皆合乎儒者之道的要求;而“怒出于不怒”,则是主体虽然有喜怒哀乐等各种情绪,但不同于常人处在于其情绪抒发皆为曾跃出儒者之道的范围。所谓“出为不为”,即是主体灭除私欲后,应事接物,而其心境则本自对未发之中的体验,一直处于“无适之谓一”的状态;而“为出于不为”,则是强调主体虽然参与外在事物,但其内心却没有一丝一毫偏离未发之“中”。吕本中所谓“规矩具备而能出于规矩之外,变化不则而卒不背规矩”,则是强调在长期研习诗歌法度,达到烂熟于心的基础上,随意挥洒而不悖离诗歌法度。其“有定法而无定法,无定法而有定法”,则是强调创作主体通过熟知法度、长期践行而造就自我风格后,其随意的挥洒皆是自我风格的展现。因此,体验未发之中以应事接物的理学理论与吕本中的“活法”论,其中存在着明显的对应关系,图示如下(见图1):

图1 理学理论与“活法”的对应关系

因此,吕本中之“活法”说的提出,是其长期致力于用理学修养方法贯通诗歌创作理论的必然结果。吕本中从当时诗坛沉溺于诗歌技法等形而下基础工夫探讨的弊端出发,将关注焦点转移到了如何通过形而下之技法锤炼而实现创作境界的提升。吕氏的这种诗论发展方向,使其熟知的理学“执中”以上达的修养方法进入到了其诗论的构建过程中,从而形成了由艺而道、由枝叶而根本的圆融完善、体用兼备的诗论系统。

四、南宋学者对“活法”一词运用的启示

如前所述,吕本中之“活法”诗论的提出有着借鉴理学思维方式的直接印记,而其内涵则即可用之分析诗歌创作,亦可用之论述理学修养。“活法”说语广而意圆,兼具理学、诗学两方面的意蕴。故而,在吕本中“活法”说提出后,不但文苑中人用之论述诗歌创作,而儒林学者亦用之论述理学修养。

在吕本中之后,“活法”一说广为学者所征引,朱熹即是其中之一,其评尹焞时说:“和靖持守有余,而格物未至,故所见不精明,无活法。”[5]2575在与弟子的答问执中,朱熹亦屡次运用活法一词,《朱子语类》载:“赵曰:‘某幸闻诸老先生之绪言,粗知谨守,而不敢失坠尔。’曰:‘固是好,但终非活法尔。’”[5]2890朱熹所言之“活法”乃是主体在体认儒者之道后,能施之于日常的人伦日用、应事接物中,是深切体会到儒者之道圆融无碍的外在表现,而不是一味“持守”“谨守”而不能发之于用。朱熹弟子陈埴则明确地将“活法”看作是主体体验到未发之中后,应事接物圆融无碍的表现:“‘允执厥中’乃时中之中,触处是道理,活法也。子莫乃执一以为中,死法也,霄壤之异。”[22]陈埴认为主体实现了私欲去尽的未发之中后,则其喜怒哀乐之情绪抒发皆合乎儒者之道,故而“触处是道理”,这就是“活法”。拘泥于一事一物而不能推而广之,则是“活法”的对立面。而滕珙对“活法”之理解亦与朱熹、陈埴大致一致:“圣贤所传明善诚身齐家治国平天下者,初无新奇可喜之说,遂以为常谈死法而不足学。夫岂知其常谈之中自有妙理,死法之中自有活法,固非佛老管商之陋所能彷佛其万分也。”[23]滕珙此处用“活法”来概指儒学圆融无碍的特点,指出儒学体用兼备,施诸于个体道德完善、人伦日用与外在事功而皆可。而不像佛禅之学那样“殆将灭五常,绝三纲,有孤髙之绝体,无敷荣之大用”[21]320。罗大经亦表达出了相类似的观点:“夫着一能读书之心横于胸中,则锢滞有我,其心已与古人天渊悬隔矣,何自而得其活法妙用哉?”[24]罗氏此处虽是强调读书之态度,但从其读书为得“活法妙用”的观点来看,其所理解的“活法”亦是古人书中所蕴含的施之于人伦日用圆融无碍的道理,亦即儒学之要道。真德秀《汤武康墓志铭》曰:“(汤武康)闲尝语予曰:‘儒佛之道虽殊,要皆以求本心为主,倘能悟所谓活法者,则虽混融为一可也。”[25]从中不难看出,真德秀所理解的“活法”乃是儒释共有之妙理,是求得本心后发之于应事接物而自在裕如的妙理。

可见,在吕本中之后,不单文苑中人以“活法”一说论诗,儒林中人亦多援引“活法”一词来论述儒学圆融无碍、体用兼备之特色。俞成即注意到了“活法”在诗学、理学相通的内涵,其《萤雪丛说》(同治退补斋本)中概括曰:

伊川先生尝说《中庸》:“‘鸢飞戾天’,须知天上者更有大;‘鱼跃于渊’,须知渊中更有地。会得这个道理便活泼泼地。”吴处厚常作《剪刀赋》,第五联对:“去爪为牺,救汤王之旱岁;断须烧药,活唐帝之功臣。”当时屡窜易“唐帝”上一字不妥帖,因看游鳞,顿悟“活”字,不觉手舞足蹈。吕居仁尝序江西宗派诗,若言:“灵均自得之,忽然有入,然后惟意所出,万变不穷,是名活法。”杨万里又从而序之,若曰:“学者属文当悟活法,所谓活法者,要当优游厌饫。”是皆有得于活法也如此。吁!有胸中之活法,蒙于伊川之说得之;有纸上之活法,蒙于处厚、居仁、万里之说得之。

俞成敏锐地指出了“活法”道艺相通的特色,而其“胸中之活法”与“纸上之活法”的提法,则指出了“活法”说在逻辑思维上兼通理学修养与诗法探讨的内涵。

吕本中之后的南宋儒林学者对“活法”一词的运用,不但彰显了“活法”说语广意圆的特征,亦显示了“活法”一说的理学意蕴。南宋学者将“活法”一词用之于理学义理的言说中,这固然与南宋理学盛行的文化语境相关,但假若吕本中“活法”一词仅仅具备文学的意蕴,其理论渊源仅仅来源于诗歌理论,则不会出现南宋学者广泛用之解释儒学义理的现象。因此,从南宋学者对“活法”一词的广泛运用这一现象看,与吕本中“活法”说之逻辑推演过程、理论架构特点等方面的理学因子不无关系。

五、结 语

综上所述,吕本中自幼浸染理学,遍参理学名家的求学经历,彰显了吕氏的理学自觉意识。而这种修学经历,亦养成了吕本中意图实现下学与上达并举的治学方向,吕本中对下学穷理的重视使其接受了程颐格物致知的理论,为其留意于诗歌创作提供了合理的理论依据,造就了吕氏打通理学修养与诗艺探讨之界限的道艺合一的自觉意识。而北宋末期诗学溺于技法探求的弊端,则促使吕本中产生了修正当时诗学弊端的意识,而吕氏所接受的杨时“执中”上达说则为吕氏提供了直接的理论启发:上达乃下学之目的,创作境界的提升亦是诗法探求之标的。

吕本中从此角度出发,将诗论侧重点转移到了如何达到法度烂熟于心后之自如创作境界的探讨上。这是江西派诗论进一步发展的体现,亦符合了学说思想由形而下之具体工夫到形而上抽象理论的发展规律。吕本中“活法”说的提出是其诗学思想的集中体现,而其理学修养则使得其“活法”说在逻辑推演、理论建构上呈现出了与杨时“允执厥中”理论相对应的关系。因此,吕本中“活法”说亦是其道艺合一之理学修养理论在文学层面的展现,而吕氏之后南宋诸学者对“活法”一词的论述,亦从一个方面验证了“活法”说包含理学意蕴的事实。