刑罚目的二律背反问题新论

——以盗窃罪、敲诈勒索罪为分析视角*

2016-09-29赵桂玉

赵桂玉

(南开大学法学院,天津300350)

一、问题的提出

惩罚犯罪,保护人民,制定刑法,这是我国刑法的立法目的与根据。因此,在法定刑确定之初,立法者必定要思考刑罚与罪责之间的相当性,与此同时,还要兼顾刑罚对社会公众一般预防的必要性。换言之,如果把法定刑视为有着起点和终点的线段,那么线段上必然存在一个动态的点,把这条线段分为责任刑和预防刑两段,关键问题是,在刑法理论研究及司法实践中,如何摆正这个动态点的位置,这便是刑罚目的的二律背反。

盗窃罪只是违反被害人的意志将被害人的财物转移给自己或者第三者占有,而敲诈勒索罪通过恐吓行为使被害人产生恐惧心理,进而取得被害人的财物。就罪行轻重即报应刑而言,盗窃罪的法定刑应当轻于敲诈勒索罪的法定刑[1]96。但是,我国刑法对盗窃罪规定了更重的法定刑①《刑法》第264条:盗窃公私财物……数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。《刑法》第274条:敲诈勒索公私财物……数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。,这难以从报应刑角度得出结论,只能从预防刑的角度予以说明。亦即,由于盗窃罪的一般预防必要性明显大于敲诈勒索罪,所以,刑法对前者规定了较重的法定刑。就此而言,似乎可以认为,在刑罚的制定阶段,如果预防刑重于报应刑,立法机关就会以预防刑为标准确定法定刑。但是,我们也可以得出另一结论,亦即,敲诈勒索罪虽然重于盗窃罪,但由于敲诈勒索罪的一般预防必要性小,所以,刑法对其规定了轻于盗窃罪的法定刑。换言之,并不是盗窃罪的法定刑超出了报应刑的限制,而是敲诈勒索罪的法定刑低于报应刑的程度[1]96。对此,本文认为尚存探讨的余地。

二、法律文本视角下盗窃罪、敲诈勒索罪之法定刑比较

德国刑法中的盗窃罪分为:盗窃、盗窃之特别严重情形、携带武器盗窃、结伙盗窃、入室盗窃、严重之结伙盗窃几种情节,但最高法定刑为十年以下自由刑,并科处一定程度的财产刑和追缴犯罪所得;日本刑法规定盗窃罪的法定最高刑为十年以下惩役;韩国刑法规定盗窃罪的法定最高刑为十年以下惩役。与德国、日本、韩国等大陆法系国家的盗窃罪法定刑相比,我国刑法为盗窃罪配备的最高十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产的法定刑则明显过重,报应刑和法定刑是不匹配的。如果说在盗窃罪的立法过程中,我国首要考虑的是刑罚的一般预防目的,其次才是对犯罪行为的报应,这在社会发展的特定阶段带有明显的政策功利性。对一般预防必要性大的犯罪行为规定较重的法定刑无可厚非,问题是,当某一罪行实际应当承担的责任刑小,却因一般预防的必要性大而被适用更高的法定刑,具体到个案中,似乎有违罪刑相适应的原则。

当盗窃罪和敲诈勒索罪都符合数额特别巨大①根据2013年4月2日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》以及2013年4月23日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》,对两罪数额特别巨大的认定均为30万元至50万元以上。或者有其他特别严重情节之时,前者则面临十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产的法定刑,后者则面临十年以上有期徒刑,并处罚金的法定刑。不可否认,盗窃案件数量多、形式复杂、整体的社会危害性大,但是,当甲盗窃数额、乙敲诈勒索数额同为100万元时(忽略其他方面量刑情节),法院对甲判处更重的刑罚,符合罪刑法定原则,但是,罪刑法定的前提应当遵循立法的公平、正义,特别在刑罚趋于轻刑化的国际视野下,我们的法定刑、宣告刑、执行刑一方面要符合罪刑法定之原则,兼顾犯罪行为与刑罚体系之间的程度匹配不能让特殊预防必要性小的个案来承担因该行为一般预防必要性大的重刑;另一方面,我们的法治建设应当立足本土、放眼世界,对于相同的罪行及相似的情节,不妨与其他国家进行横向比较考量,进而判断我们的刑罚是否严格贯彻了比例原则并有利于维护法秩序的统一和维护个案正义。对于境外的相关立法,一方面我们要根据不同国家的文化习俗、立法进程、法治理念等给予谨慎的审视;另一方面,对其合理部分,我们可以有保留地借鉴,为解决我国的实际社会问题提供探索路径[2]。

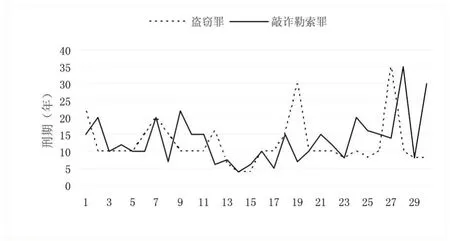

图1 部分国家和地区盗窃罪、敲诈勒索罪法定最高刑比较②图1与表1数据对应,图1中我国的无期徒刑设置为22年,国外的终身监禁设置为35年。

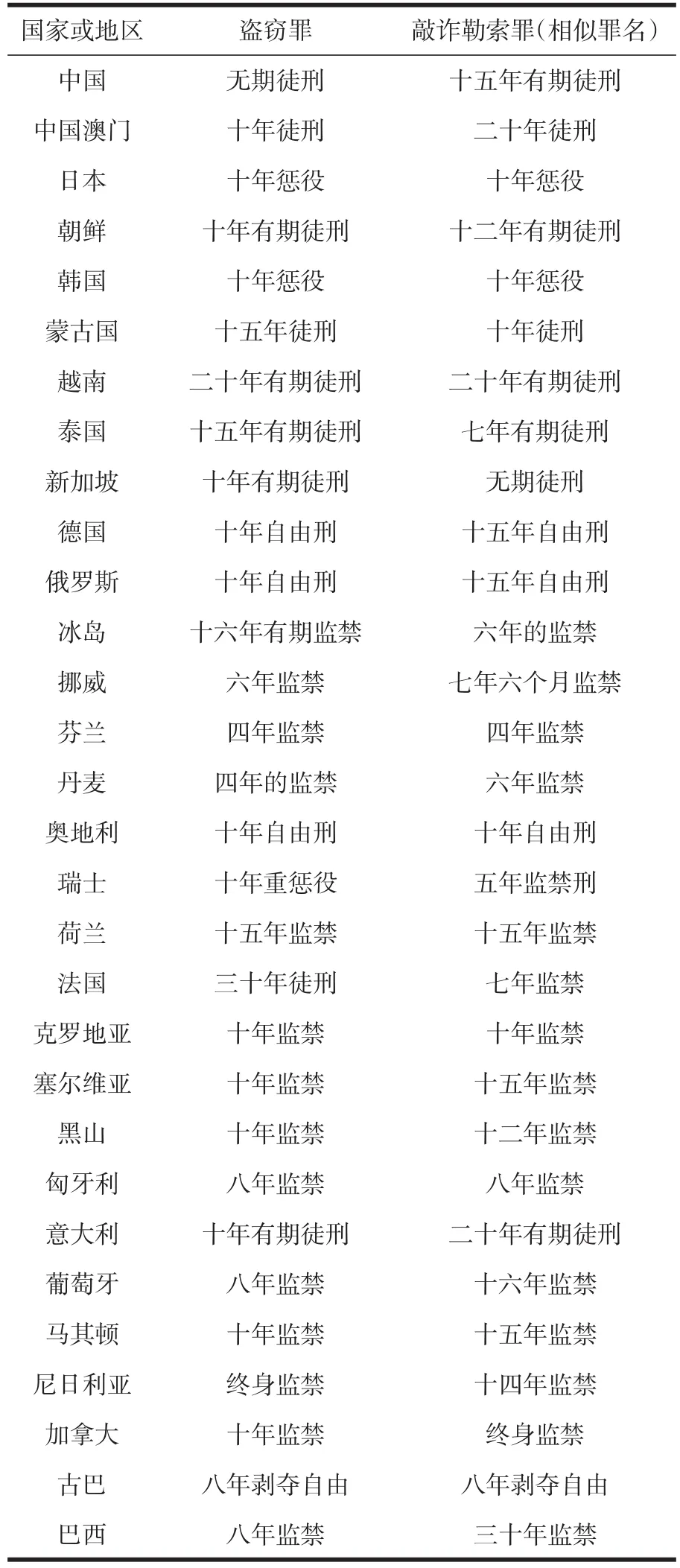

表1 部分国家和地区盗窃罪、敲诈勒索罪法定最高刑比较③关于表格内容的说明:以大陆法系国家为主;未列出相应附加刑。

分析表1和图1数据,不难发现,在选取的30个国家和地区当中,我国盗窃罪的法定最高刑是比较重的,仅仅低于法国和尼日利亚,高于其余27个国家和地区;而我国的敲诈勒索罪的法定最高刑与德国、俄罗斯、荷兰、塞尔维亚、马其顿五地关于该罪的法定最高刑相同,并且低于中国澳门地区及越南、新加坡、意大利、葡萄牙、加拿大、巴西关于该罪的法定最高刑,高于其余17个国家和地区关于该罪的法定最高刑。因此,笔者认为,不是敲诈勒索罪的法定刑低于报应的程度,而是盗窃罪的法定刑高于报应的程度。

三、刑罚目的的学理辨析及刑事裁判中的刑罚目的选择

刑罚目的具有开放性、复合性等特点。在特定的社会发展时期,刑事裁判所体现的刑罚目的不尽相同。国家层面上的法治环境、个案的社会影响、控辩双方的职业素养、裁判对象的主观恶性、客观实害、裁判主体的价值取向等因素对个案量刑有着不同程度的影响,量刑则直接或间接地体现了刑罚的目的,即量刑是在刑罚目的指引下并受众多社会因素影响的、追求裁判正义最大化的利益权衡过程。

(一)刑罚目的的理论辨析

关于刑罚目的的理论学说,一直未超越报应刑论(绝对说)、一般预防论、特别预防论(相对说)和报应的折中论、预防的折中论(折中说)等范畴。

1.报应刑论

我们今日所采用的权威版本的绝对刑罚理论,乃是由康德和黑格尔所提出的报应理论[3]25。报应理论不是在追求任何对社会有用的目的中考虑刑罚的意义,而是通过让罪犯承担痛苦的方法,使行为人由于自己的行为而加于自身的罪责,在正义的方式下得到报应、弥补和赎罪。人们在这里谈论一种“绝对的”理论,因为对这种理论来说,刑罚的意义不取决于其社会效果,而是“被分离”了(在拉丁语中,绝对就是被分离的意思)[4]36。根据刑罚是对犯罪哪一方面的“回报”,还可将报应刑论细分为以下三种类型:第一种类型是“被害报应”论。该观点认为,刑罚的正当化根据在于,刑罚是被害人因犯罪而遭受的具体损害的代偿。第二种类型是“秩序报应”论。该观点认为,刑罚的正当化根据在于,神、主权者的权威被犯罪所冒犯,或者,法秩序被犯罪所搅乱,刑罚正是对此的反动。第三种类型是“责任报应”论。该观点认为,刑罚的正当化根据在于,基于自己的意思选择了犯罪行为,刑罚就是对这种选择追究责任,并清算此责任①参见松原芳博《刑法总论重要问题》,王昭武,译,北京中国政法大学出版社,2014年版,第3-4页。。

在特定的历史时期,出于直接报应目的的刑罚是维护社会安稳的必要手段,体现了先民原始朴素的平等价值观念,即“以眼还眼、以牙还牙”。绝对报应刑论的优点在于,刑罚的适用以犯罪行为的实施为前提,而且刑罚不可能超出报应的程度。根据绝对报应刑论,即使行为人具有犯罪的危险性,但只要其没有实施犯罪行为,就不得对其科处刑罚,即使犯罪人的特殊预防必要性大,或者一般预防的必要性大,对犯罪人所科处的刑罚,也不得超出犯罪人的罪行程度[1]27-28。这对犯罪人来说可谓“福音”,因为无论其遭受什么程度的刑罚,都是与其罪行轻重相匹配的,犯罪人不会因犯罪而获利,也不会因“预防”的必要性大而承担额外的刑罚。但是,根据绝对的报应刑论,刑罚一旦与犯罪人的罪行完成对接,便不可更改,十年有期徒刑就是十年有期徒刑,不会因犯罪人积极悔罪、认真接受教育、改造而获得减轻处罚的优待。即使我们因犯罪人的表现而为其颁发一朵朵小红花作为鼓励,但是,再多的小红花都不能兑换减免一天的自由刑,这又能激起他们什么兴致呢?甚至,使得没有处罚必要性(没有预防必要性)的犯罪也必须受刑罚处罚[1]133。因此,绝对报应刑论的弊端也是显而易见的②另外,绝对报应刑论与现代国家的任务不一致。现代的市民国家不是道德国家或神政国家这种绝对国家,而是仅以维护市民间和平共存秩序为指导原理的。因此,并不是因为报应自身或算数式的正义而科处刑罚,而是当市民的和平共存秩序危殆化时,为恢复此秩序并加以预防而科处刑罚。参见金日秀、徐辅鹤《韩国刑法总论》,郑军男,译,武汉大学出版社,2008年版,第698页。。

2.一般预防论

该理论认为,刑罚的目的在于对一般社会公众行为的约束,即通过刑罚的指引作用来完成对一般社会公众实施犯罪行为的普遍预防。通过刑罚的威胁和刑罚的执行,公众应当掌握法律的禁止性规定并且避免违反这些规定。在这里就涉及一种以预防犯罪为目的的(并且由此属于预防和相对的)理论,根据这种理论,从预防犯罪的目的出发,刑罚不应当特别地作用于被判刑人,而应当一般地作用于一般公众[4]41。

从一般预防的观点上来看,即使重罪犯全然没有再犯的危险,也应该为了威吓作为潜在犯罪人的一般人而进行处罚。这是因为,如果不进行处罚,其就将会成为坏的先例在一般人中种下有可能不被处罚的侥幸心理,进而存在这种事件将层出不穷的危险[5]699。该理论存在的最大问题是,当某类行为一般预防的必要性大,而犯罪人的责任刑相对较小的时候,刑事裁判有可能通过牺牲个案正义,即判处犯罪人超出其行为责任的重刑罚,来实现刑罚的一般预防目的。在这个过程中,犯罪人便沦为了预防犯罪的工具。本文认为,从某种程度上讲,我们把犯罪人视为预防犯罪的工具,这并无不妥。与静态的刑法文本相比,被判处刑罚的犯罪人则是动态的预防犯罪的工具,通过犯罪人,公众看到了刑罚的作用方法与效果。从法定刑到判决刑,再到执行刑,整个过程都起到了对社会公众的一般预防目的。但是,通过判处犯罪人超出其行为责任的重刑罚,来实现刑罚的一般预防目的,有违罪刑相适应之原则和个案正义。

3.特殊预防论

特殊预防,基于这样一种逻辑思维,刑罚针对的不是犯罪人“过去时”的实害行为,而是仅仅立足于遏制犯罪人潜在的犯罪行为,刑罚作用的目的指向在于防范特定人“将来时”的罪行。弗兰茨·冯·李斯特的马堡项目深深地影响了现代人对于特殊预防的理解,按照他的观点,特殊预防乃是通过三种途径发挥作用的:(1)矫正(再社会化)那些可以矫正和需要矫正的行为人(教育、去势等);(2)威慑那些不需要矫正的行为人(通过警告性的惩罚来威慑);(3)使那些无法矫正的行为人无害化(如保安监督)[3]26。

当今,特殊预防理论的拥护者普遍强调重新社会化原则,这就使得特殊预防在理论上和实践上都具有显而易见的优点[4]40。但问题是,因为特殊预防理论的刑罚目的在于预防并未发生的罪行,既然罪行尚未发生,对其科处刑罚的量刑标准之依据便缺乏科学性,一旦参照其业已完成的罪行为基准对其处以刑罚,便又重新回归到了报应刑理论的逻辑起点。而且,在该理论中并不能够揭示出即使是无再犯可能的犯罪者亦应对其进行处罚的理由[5]698。

4.报应的折中论

该学说认为,刑罚的目的应该以报应为基准,在报应论中一并考虑其他预防的观点。在折中说的初期,德国学说与判例曾倾向该理论。

5.同位的折中说

在韩国,同位的折中说则为多数说,理由是,任何单一的刑罚目的论都无法明确刑罚的意义与界限。因此,各刑罚的目的论需要兼收并蓄,并在不同的阶段为刑罚合目的性和正义性充当解释论的先锋①同位的折中论,主张在立法的刑罚威慑阶段应该考虑一般预防性威吓,在提起公诉的审判阶段应该考虑报应,在判决执行阶段应该考虑特别预防性改善的观点,在将报应观点与预防观点并存这点上,仍旧可以说是同位折中说的一种。参见金日秀,徐辅鹤《韩国刑法总论》,郑军男,译,武汉大学出版社,2008年版,第701页。。

(二)刑事裁判中的刑罚目的选择

在刑事裁判过程中,刑罚完成了第一阶段一般预防目的的使命,开始发挥被动的惩戒作用。惩戒的第一要务便是“回馈”罪行,期间,当然要考虑罪犯的责任以及对其实施特殊预防必要性之大小,其次,通过对罪行的“回馈”实现刑罚

第二阶段一般预防的目的,即判例以自身的经验为内容实现一般预防的目的。在个案判罚中,宣告刑明显低于法定刑,甚至考虑到罪犯的特殊预防必要性小而低于责任的程度②责任与刑罚相适应,这是立法和司法应当追求的。根据刑法规定,对盗窃者判处限制人身自由的刑罚,那么,盗窃数额和刑罚期限在什么范围内的匹配符合罪刑相适应的原则呢?这涉及刑罚的正当性问题,对此,本文不再展开论述。,例如,对累犯的从重处罚、对自首者的从轻或者减轻处罚,这已经突破了责任刑的边界。实证研究表明,在刑事裁判中,刑罚以个人责任为大前提,更加注重对特定对象的个别预防。

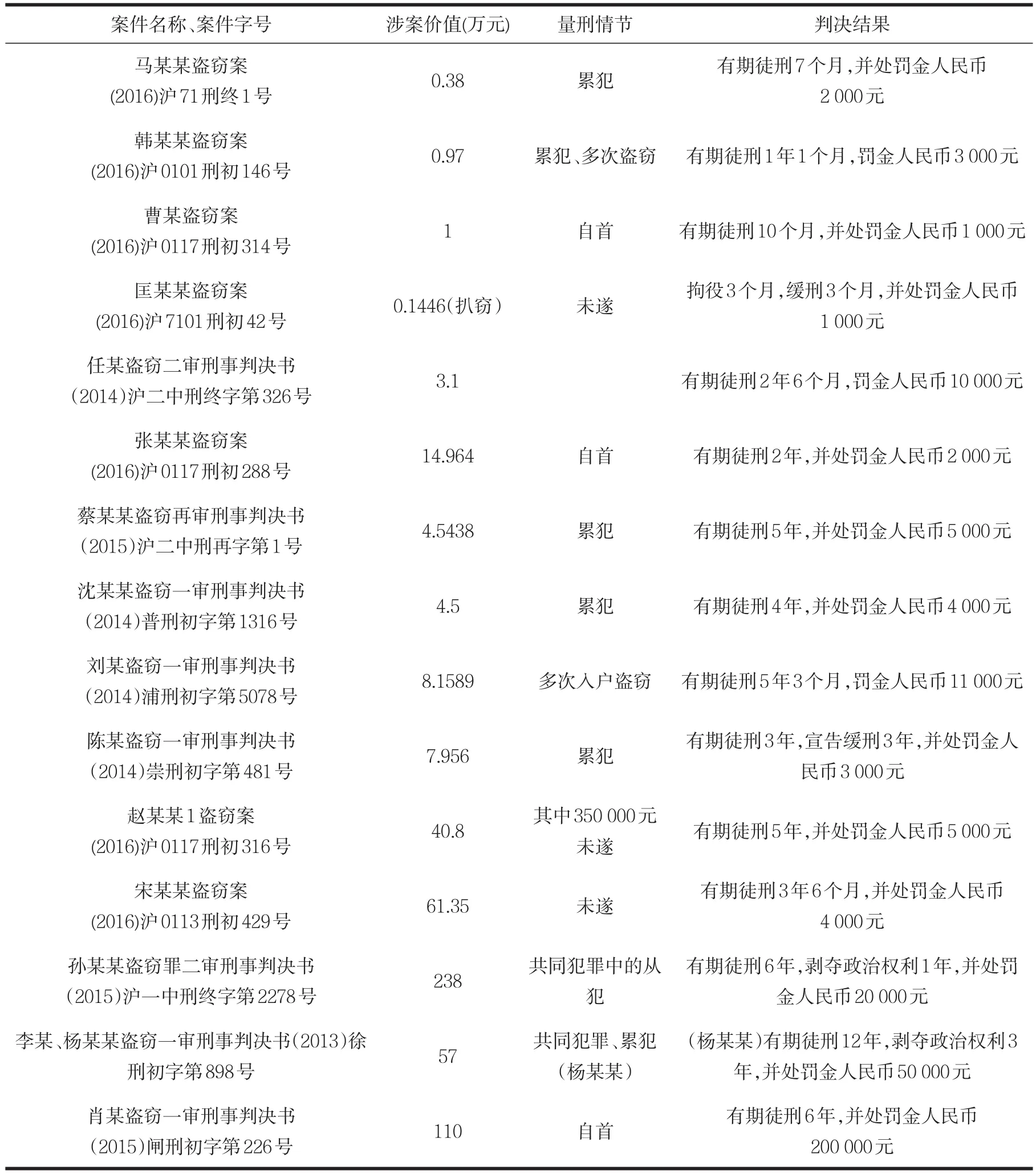

当盗窃罪和敲诈勒索罪在涉案数额较大、巨大时,刑法为二者配备了相同的法定刑。但是,通过分析比对(表2、表3是笔者收集整理案例中的一小部分,供参照),笔者发现,即便在涉案数额、其他量刑情节相近的情况下,盗窃罪的宣告刑更重一些,尤其是两罪的涉案数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,盗窃罪的法定刑为十年以上有期徒刑或者无期徒刑,而敲诈勒索罪的法定刑为十年以上有其徒刑。同为侵犯财产型犯罪,刑法如此规定,本文认为,可以从以下方面来考虑:

首先,盗窃行为一般预防的必要性更大。笔者通过中国裁判文书网检索案例时发现③检索时间为2016年4月16日14时。,侵犯财产类犯罪案件共698 280起,盗窃罪的案件数量为440 797起,约占侵犯财产类犯罪总量的63.13%;敲诈勒索罪的案件数量为10 829起,约占侵犯财产类犯罪总量的0.02%。

其次,盗窃行为整体的社会危害性更大。虽然盗窃是一种以平和的手段非法占有他人财物的行为,但是,盗窃形式多样化,例如入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等,其威胁到不特定多数人的财物安全。况且,一旦盗窃行为被发现,盗窃者为了窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而对被害人施加一定的暴力,从而构成转化型抢劫,直接威胁到被害人的人身乃至生命安全,造成更大的损失。相比而言,敲诈勒索行为对人身安全的危害性尚不能达到抢劫的程度。

表2 盗窃罪不同数额(较大、巨大、特别巨大)、情节时的处罚

再次,盗窃行为的侦破难度更大。在司法实践中,盗窃类案件数量大,作案人员地域流动性强,部分行为人属于团伙作案,相互望风、掩护,得手成功率高,并且具备一定的反侦察能力。财物被盗后,尽管被害人及时报警,却无法提供更多的有效性信息,案件侦破往往也毫无头绪,事实上,即使投入大量警力,很多盗窃案件也难以在短时间内侦破。敲诈勒索罪则大不相同,被害人与敲诈勒索者往往熟识,因此,一旦被害人报警,警方可以迅速采取措施,对嫌疑人展开布控进行抓捕。即便敲诈勒索者是陌生人,也会留下一些有效的案件侦破线索。从经济视角来比较,抓捕敲诈勒索者所耗费的社会资源更少。

最后,盗窃行为对财物的侵害性更为现实、紧迫。生活中,盗窃行为发生即意味着被害人财物同步遭到侵害,而敲诈勒索行为与被害人财物受损之间往往存在一定的时间差,被害人可以藉此时机寻求司法救助。司法实践证明,当敲诈勒索行为涉案数额巨大或者特别巨大之时,很难达到既遂状态。行为人向被害人勒索2万元人民币或者勒索200万元人民币,只能证明后者的主观恶性更大,实际上,后者未必会导致被害人遭受更严重的财物损害,反而因涉案数额巨大致使犯罪行为难以形成。

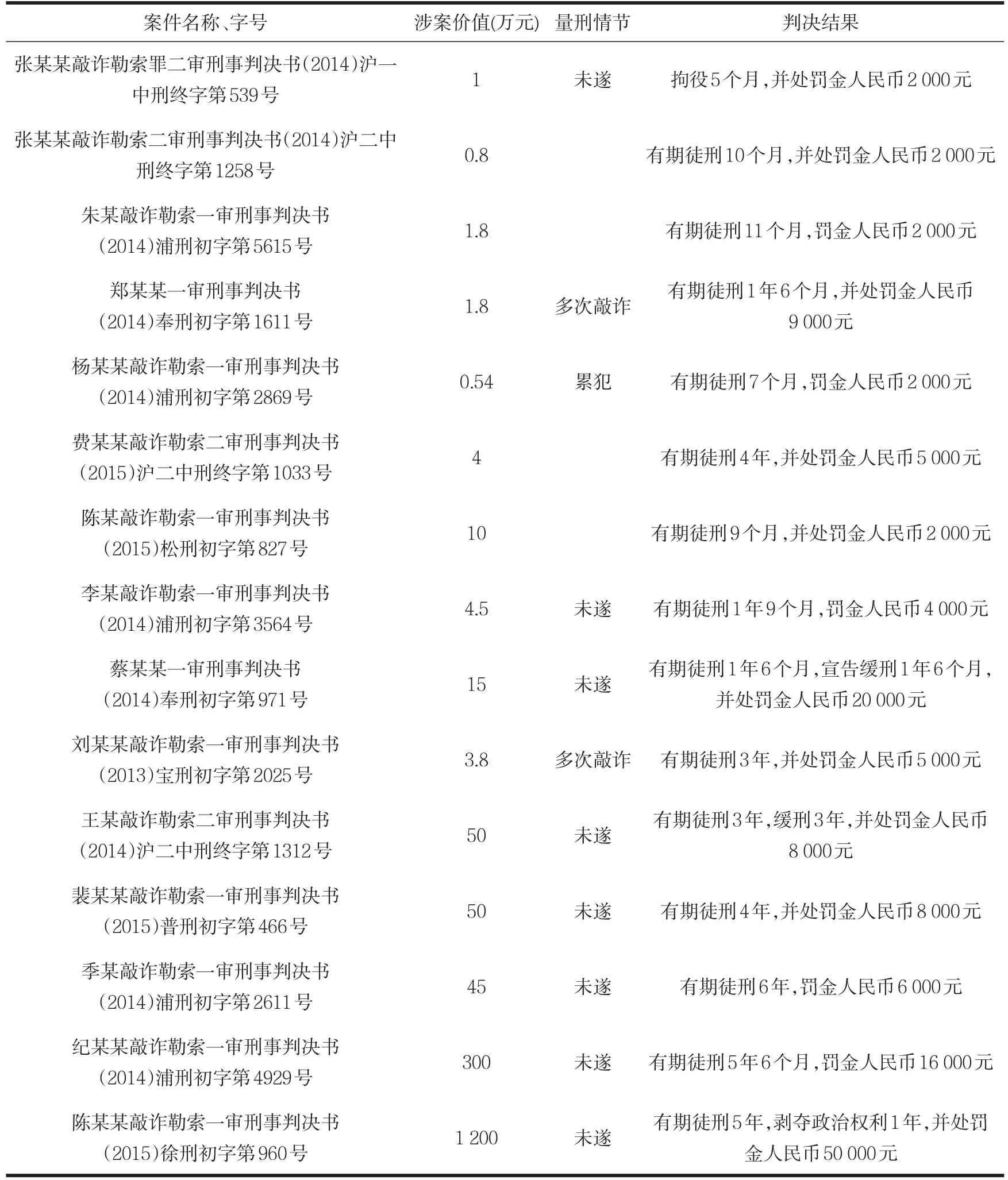

表3 敲诈勒索罪不同数额(较大、巨大、特别巨大)、情节时的处罚

责任是主观的,违法是客观的。由敲诈勒索罪涉案数额特别巨大的法定刑来看,我国立法及刑事裁判中并不是严格按照犯罪人的责任来配备法定刑和裁量宣告刑的。因此,当涉案数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,盗窃罪的法定刑为十年以上有期徒刑或者无期徒刑,而敲诈勒索罪的法定刑为十年以上有其徒刑,充分考虑了犯罪人相似的主观恶性和不同的客观实害性这两方面的因素。

四、对刑事裁判中量刑情节的评判与反思

刑法条文明确规定,对于累犯应当从重处罚①但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。;对于自首与坦白的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚;对于立功者可以从轻、减轻甚至免除处罚。笔者对“累犯”②之所以未对“自首、坦白、立功”等影响量刑的情节提出质疑,原因在于刑法中关于这些量刑情节的规定是“有利于犯罪人”的。的一些相关规定提出质疑,与大家探讨:

第一,累犯从重处罚,缺乏合理性。所谓累犯,是指被判处有期徒刑以上的犯罪分子,刑罚执行完毕或者赦免以后,在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的。在一定期间内,犯罪分子前后犯下两罪,对于前罪,犯罪分子已经接受了刑罚的否定评价,为自己的罪行“埋了单”。对于后罪,犯罪分子理所当然要承受与本次罪行相适应的刑罚,仅此而已。我们有何正当理由因犯罪分子上次的罪行而对其本次罪行从重处罚呢?我们习惯了民诉法中的“一事不再理”原则、行政法中的“一事不再罚”原则,却要在刑事法中从重处罚累犯,对犯罪分子上次的罪行再否定,无异于“一事二罚”③对于累犯,除了从重处罚以外,不得适用缓刑,不得假释。可谓“一事多罚”。。

第二,累犯从重处罚,缺乏正当性。在一个试图通过面向未来的功利主义战略来减少犯罪的法律体系下,累犯重罚似乎很容易正当化。其正当性与防卫公众安全相连,而不是和增强刑事司法体系的公正性相连④参见劳佳琦《累犯从严功利主义正当性之批判》政法论丛,2015年第3卷,第171页。。而目的的正当性并不意味着行为一定正当,例如,父母担心自己的孩子被其他小朋友欺负,索性把孩子封闭在家中不与其他小伙伴接触,这样做的确可以避免孩子受欺负,但是,这样的行为很显然弊大于利。累犯,意味着再犯的概率更高,对其特殊预防的必要性大,即便如此,正如扒窃的累犯和故意杀人的初犯,并不能得出累犯的人身危险性、社会危害性比一般初犯大的结论。

第三,累犯从重处罚,是刑事政策对“罪责相适应”原则的胜利。现代刑事政策对于累犯予以特别处遇的内在根据在于,累犯无视前次犯罪的刑罚体验,拒绝对所犯罪进行反省,通过其再次犯罪展现了特别的人身危险性,因而应当予以特别的道义非难和惩罚处遇[6]。这是功利主义视角下的累犯从严政策的辩词。况且,累犯从重处罚的政策是否有利于预防犯罪,司法实务并未给出从重处罚后累犯的再犯率大大降低的实证数据,因此,很难说累犯从严处罚的政策对预防犯罪是有效的。事实上,累犯从严的功利主义正当性隐含着巨大的伦理危险,其天然带着多数者对于少数者或者说掌权者对于弱者的傲慢,很容易导致政府以社会需要为名而不当扩张国家刑罚权,使公民个人因为沦为促进社会利益的工具而丧失个人权利与自由[7]。

最后,累犯从重处罚,违反“犯罪是行为”的近代刑法原则。累犯是一种事实状态,是犯罪人的一种人格属性,但不是行为。所谓“犯罪是行为”意味着,只有作为行为而体现于外的时候才能成为刑罚的对象,而内心状态、人格并不马上成为刑罚的对象,不仅如此,即便在作为行为而表现出来的场合,也只有该行为才是处罚的对象,而行为人的人格自身不是谴责的对象。有责性或者谴责可能是行为的属性[8]。

五、结 语

刑罚的目的是开放的,绝对的报应刑论虽已不合时宜,但不可否认,刑罚中仍然存在报应的影子。报应刑论、一般预防论、特殊预防论等刑罚目的,很难说其中哪一目的更为强势,亦或“三足鼎立”,亦或“一枝独秀”。对于刑法理论和司法实践中绕不开的刑罚目的的“二律背反”问题,本文认为,应当在“个人责任”的前提下兼顾预防的必要性,即以“责任刑”为基准,以“有利于犯罪人”为原则⑤刑法适用中的“从旧兼从轻原则”,司法实践中的缓刑、减刑、假释等政策,在一定程度上体现出了“有利于犯罪人”的原则。。所谓“有利于犯罪人”原则,即当犯罪人的责任刑大而对其特殊预防必要性小的情形下,对其适用较轻的法定刑;当犯罪人的责任刑小而对其特殊预防必要性大的情形下,同样以“责任刑”为基准而适用较轻的法定刑,一切都限定在“罪刑法定原则”的范围之内。这符合“刑罚与其严厉不如缓和”①刑罚与其严厉不如缓和(Poenae potius molliendae sunt quam asperandae)的格言表述了刑罚程度的谦抑性思想,即在刑事立法上,如果规定较轻的刑罚(缓和)即可,就没有必要规定较重的刑罚(严厉);在刑事司法上,对于已经确定为犯罪的行为,如果适用较轻的刑罚(缓和)即可,便没有必要适用较重的刑罚(严厉)。参见张明楷《刑法格言的展开》北京大学出版社,2013年第480页。的法律思想,同样也有利于对犯罪分子正当权益的保障。对于刑事裁判中关于累犯的量刑情节,本文认为,不应当在决定“宣告刑”的环节给予考虑,而是在“宣告刑”的执行中,参考犯罪人的改过状态,同时考虑犯罪人有无累犯、自首、坦白、立功等情节,从而裁判是否给予其缓刑、减刑、假释等“回报”。