学术不端:基于高校教师认知的测量及启示

2016-09-25许祥云王佳佳

许祥云 孙 上 王佳佳

(南昌大学,江西 南昌 330031)

学术不端:基于高校教师认知的测量及启示

许祥云孙上王佳佳

(南昌大学,江西南昌330031)

基于高校教师对学术不端行为的认知,以问卷调查和半结构式访谈获取第一手资料,对高校教师学术不端行为的严重程度及其假设影响因素进行测量,并通过回归分析对影响因素进行甄别,在此基础上,对影响高校教师学术不端行为的两个重要因素 “教师学术素养”和 “高校学术环境”进行剖析,从中透视当前高校管理与改革中存在的一些问题。

高校教师;学术不端;教师认知;管理与改革

一、问题缘起

科学研究自诞生伊始,就以追求真理、揭示客观规律为其崇高目标。然而,随着我国社会转型和经济的快速发展,一些不良风气正在逐渐腐蚀着科学界和学术殿堂。一项对165名院士所进行的调查显示,42%的院士认为,在科学活动中存在着严重的越轨行为,61%的院士认为,目前科学界越轨行为有增多的趋势,65%的院士认为目前只有少数学术不端行为被揭发了出来。[1]这种呈弥散性分布的学术不端行为,严重破坏了正常的学术秩序,扼杀了创新活力。诸多事实与研究表明,这种学术不端行为在高等学校也表现得比较严重,不仅破坏了高校的学术生态圈,也削弱了高校对社会文明的辐射功能,其负面影响之大令人担忧。因此有必要以高校教师为调查对象,深入研究这一群体对学术不端行为的认知及其所思所想,以期透视其中部分教师学术不端行为问题的本质,并试图为治本之策寻找路径和依据。

二、测量工具

本研究选择调查问卷 (量表)为主要测量工具,辅之以半结构访谈来获取数据和资料。在进行相关文献研究的基础上,①我们将调查问卷 (量表)设计为四个部分:一是教师基本信息;二是教师对学术不端行为真伪的认知与判断;三是教师对学术不端行为严重程度的认知与判断 (分量表1);四是教师对学术不端行为影响因素的认知与判断 (分量表2)。其中,第三和第四部分两个分量表中的 “题项和答案选项”均采用 “李克特五点量表”形式进行设计。[2]

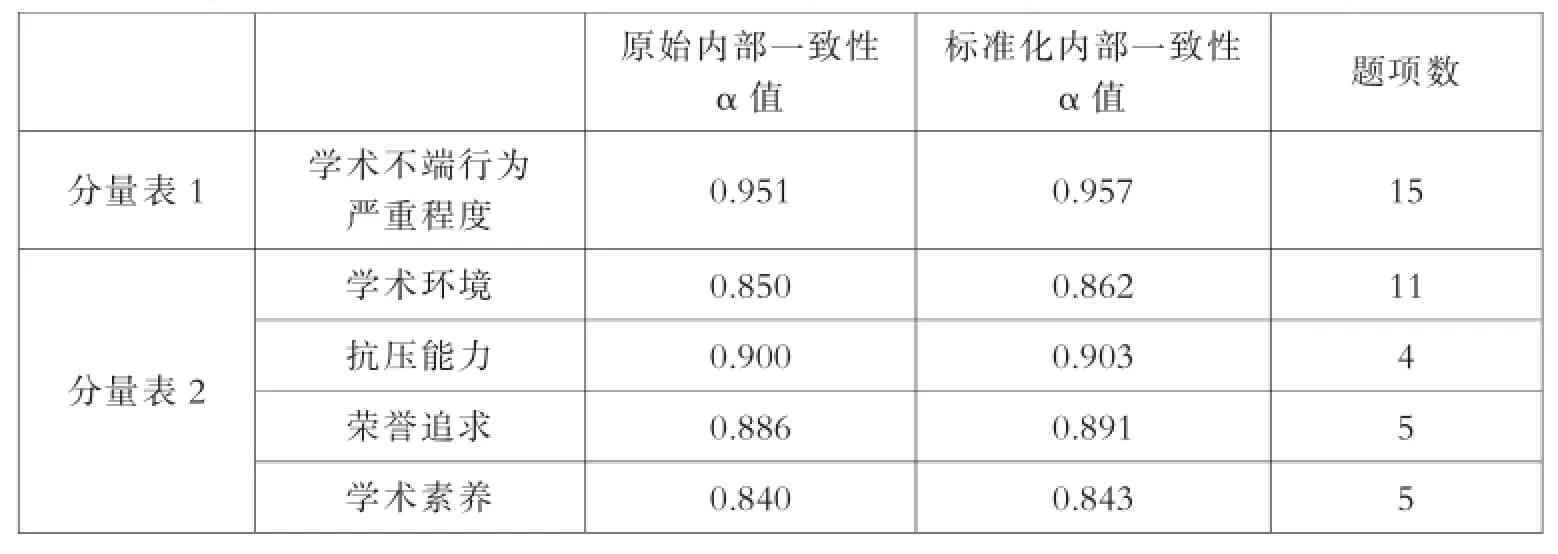

问卷第三部分为 “教师对学术不端行为严重程度的认知与判断”(以下简称 “学术不端行为”)(分量表1),共设计了15个测量指标 (题项),通过样本教师的认知与判断,分别对 “抄袭剽窃行为、侵吞他人学术成果、篡改他人学术成果、捏造数据或其他研究事实、伪造注释、未参加创作却署名、借用名人头衔发表文章、一稿多发、不当引用、对研究数据有目的取舍、对研究数据的局限性不加以说明、发表论著滥用课题项目、同一项目多头申报、项目申请过程中隐瞒真实信息、低水平重复研究”等十五项学术不端行为的严重程度进行测量。

问卷第四部分为 “教师对学术不端行为影响因素的认知与判断”(分量表2),被划分成“高校教师所处的学术环境状况”(以下简称“学术环境”)、“高校教师自身的基本学术素养”(以下简称 “学术素养”)、“高校教师的抗压能力”(以下简称“抗压能力”)、“高校教师对学术荣誉的认知、态度与追求情况”(以下简称“荣誉认知”)四个维度,这四个维度即本文用于对高校教师学术不端行为影响因素进行测量的依据,每个维度为一个假设的影响因素。“学术环境”(因素1)包含11个测量指标,“学术素养”(因素2)包含5个测量指标 (见表7)。“抗压能力”(因素3)包括4个测量指标,分别是:教师能够承受科研工作量带来的压力;教师能够承受各种科研考核与评价带来的压力;教师能够承受来自职称评定与晋升中的竞争压力;教师能够承受来自各种荣誉和奖励申报带来的压力。“荣誉认知”(因素4)包含5个测量指标,分别是:教师对学术成就的追求没有功利思想;教师不会看重自己的学术影响力;教师不会争夺各种学术头衔;教师不会看重各种学术荣誉和奖励;教师不会看重学术上的领先地位。

为了确保两个分量表的内部一致性,我们利用预调查所获得的数据对问卷 (量表)进行了检验,检验结果表明,“量表1”和 “量表2”的内部一致性信度系数均在0.800以上,信度良好,可用于相关的测量 (见表1)。

表1 学术不端行为严重程度与影响因素量表各层面信度分析

三、施测与样本特征

本研究的调查对象为普通高校的专职教师,即接受过专门的教育和培训、具有高校教师任职资格并在高校从事教学和学术研究的人员(不包括在高校从事行政管理工作、后勤管理工作和教学辅助工作的人员)。施测过程中,采用类似 “滚雪球”式的抽样方法,借助 “问卷星”软件在网络平台上向全国高校进行随机发放,调查时间为2015年9月1日-2015年11月30日,共收回电子问卷356份,其中有效问卷330份,有效回收率为92.70%。样本分布及样本的主要描述性数据如表2所示。

四、实证分析

(一)相关背景变量的差异分析

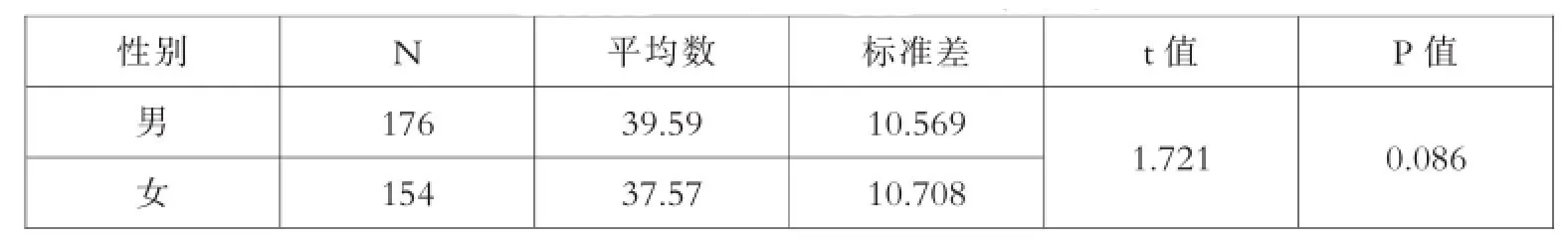

1.教师 “性别”变量的差异分析

以 “性别”为自变量,以 “教师对学术不端行为严重程度和认知与判断”为因变量,进行独立样本t检验 (见表3)。由表3可知,不同性别的教师在对学术不端行为严重程度的认知与判断上没有显著性差异,即男性与女性教师在对高校学术不端行为严重程度的认知与判断上是一致的。

表2 样本特征

表3 不同性别教师认知差异分析

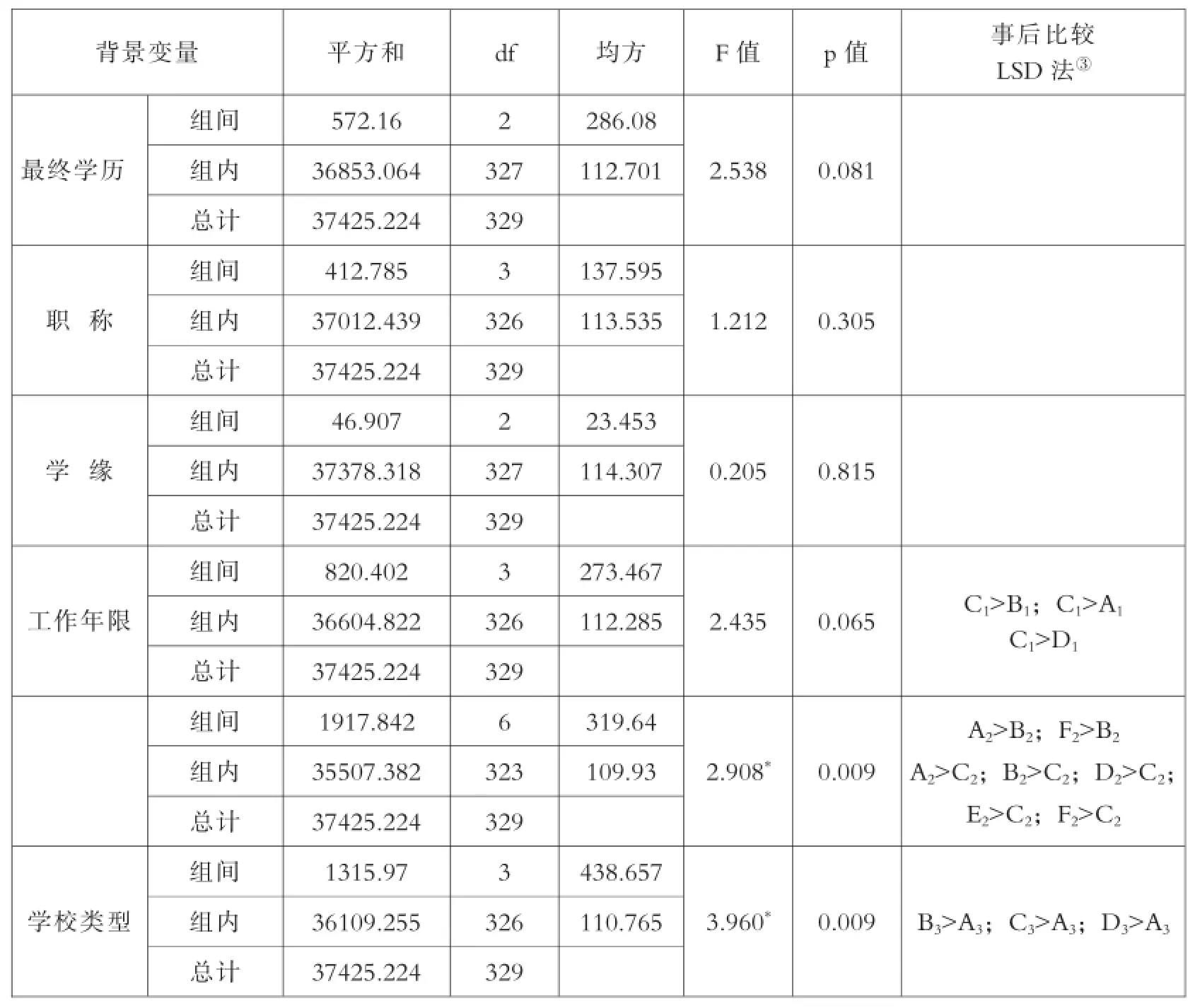

2.教师其他背景变量的方差分析

为了对不同学历、不同职称、不同学缘、②不同工作年限、不同学科背景和不同学校类型等不同背景的教师在 “学术不端行为严重程度的认知与判断”上的差异进行分析,我们采用了单因子方差分析法,分析结果见表4。

由表4可知,“最终学历”、“职称”、“学缘”三个变量未达到显著,即不同学历、不同职称和不同学缘的教师在对待学术不端行为严重程度的认知与判断上没有显著差异;而 “工作年限”、“学科背景”及 “学校类型”三个变量达到显著水平,表明不同工作年限、不同学科背景和不同学校类型的教师在学术不端行为严重程度的认知与判断上存在显著差异。

就教师 “工作年限”而言,虽然整体检验的p=0.065>0.05,但p值与0.05很接近,且在事后检验中有组别达到显著,因此予以保留并以此作为进一步分析的依据。为方便比较,我们将教师工作年限划分为 “x<5、5≤x<10、10≤x<15、x≥15”四类,并分别标记为 A1、B1、C1、D1,通过采用LSD法进行事后比较得知,[3]C1显著地大于A1、B1和D1,即工作年限在10≤x<15的教师对学术不端行为严重程度的认知与判断最为强烈,显著地高于其他各年龄组的教师,其他年龄组教师之间无显著差异。

就教师 “学科背景”而言,我们将教师划分为 “文史哲类、理工类、农医类、经管类、法学类、教育类和其他类”七类,并分别标记为A2、B2、C2、D2、E2、F2、G2。经LSD法事后分析得知,A2、F2均大于B2,A2、B2、D2、E2、F2均大于C2,即“文史哲类”和“教育类”的教师对学术不端行为严重程度的认知与判断均显著大于 “理工类”的教师,而“文史类”、“理工类”、“经管类”、“法学类”和“教育类”的教师对学术不端行为严重程度的认知与判断上则均显著大于 “农医类”的教师,其他学科组间并无显著差异,即 “农医类”和“理工类”的教师对当前学术不端行为严重程度的反应低于其他学科背景的教师。换言之,从事哲学与人文社会科学研究的教师对高校学术不端行为严重程度的判断显著地高于从事自然科学研究的教师。

就教师所在 “学校类型”而言,我们将教师组划分为 “985或211院校、一般本科院校、独立学院、高职高专院校”四类,并分别标记为A3、B3、C3、D3,经LSD法进行事后比较得知,B3、C3、D3均大于A3,即一般本科院校、独立学院及高职高专院校的教师对学术不端行为严重程度的判断均显著大于985和211高校的教师,其他类型组间则无显著差异,即一般本科院校、独立学院及高职高专院校的教师对当前学术不端行为严重程度的反应显著高于985和211高校教师。

表4 教师其他背景变量的方差分析摘要表

(二)学术不端行为影响因素的回归分析④

根据前文的分析,我们选择 “教师对学术不端行为严重程度的认知与判断”(分量表1数据)为因变量,同时选择 “教师对学术不端行为影响因素的认知与判断”(分量表2)中的四个因素 “学术环境、工作压力、荣誉追求和学术素养”统计数据为自变量,引入多元线性回归模型进行实证分析。

1.共线性诊断

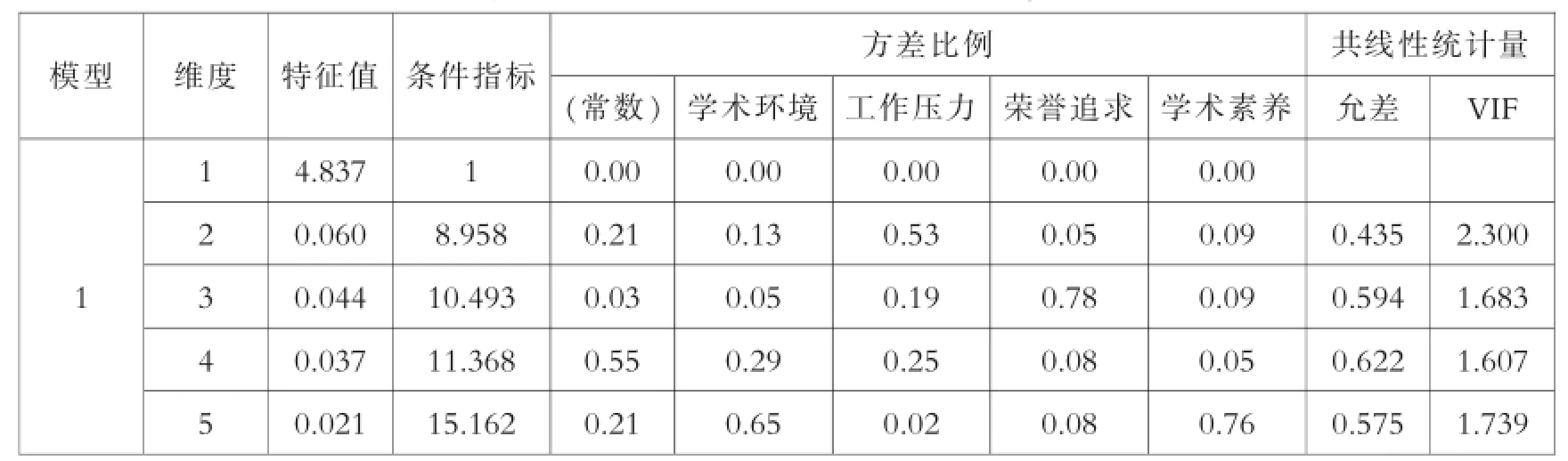

为了避免多元共线性,我们在进行多元线性回归分析之前,对四个自变量之间是否存在多元共线的问题进行了诊断 (见表5)。

由表5可知,容忍度 (允差)介于0.435至0.622之间,均大于0.10;方差膨胀系数 (VIF值)介于1.607至2.300之间,均远小于10;条件指标 (CI值)介于8.958至15.162之间,均远小于30;特征值介于0.021至0.06之间,均大于0.01,据此可以判断,变量之间不存在多元共线性问题,因此,我们采用强迫进入法进行多元线性回归分析。

2.回归分析

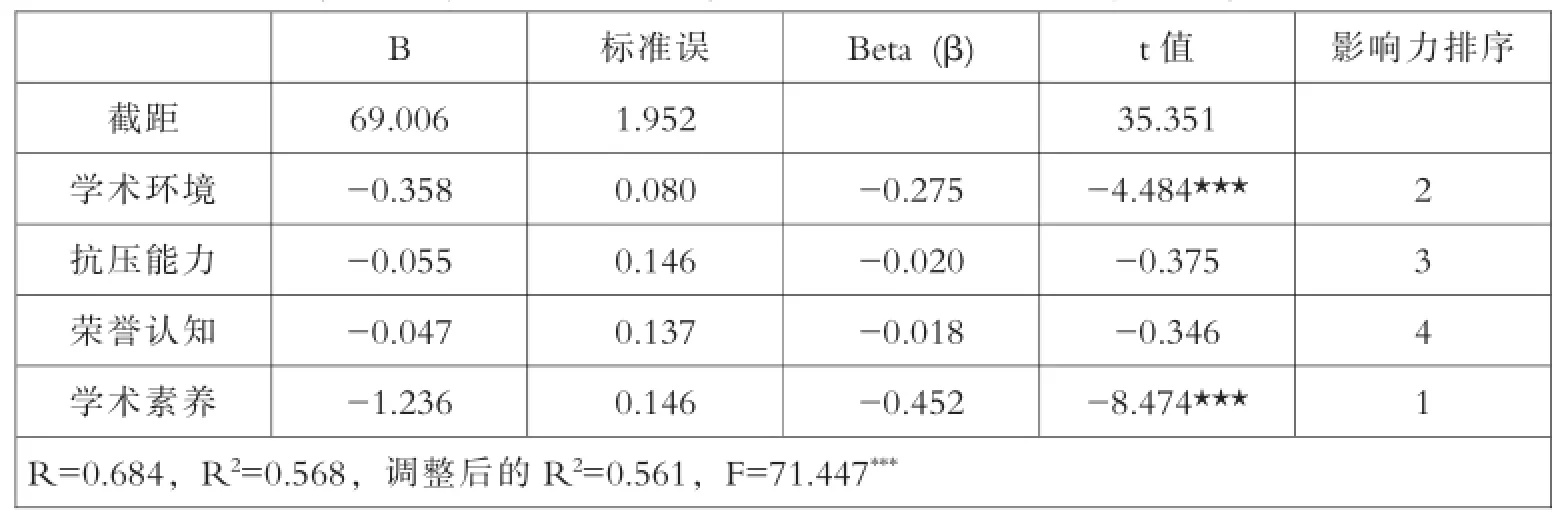

我们将因变量 “学术不端行为严重程度”和四个自变量 “学术环境、工作压力、荣誉追求和学术素养”引入多元线性回归方程并得到如下结果。

根据回归结果,我们可以得到标准化回归方程:

学术不端行为严重程度=-0.275学术环境-0.020抗压能力-0.018荣誉认知-0.452学术素养

从标准化回归方程中的回归系数及其符号来看,“学术环境、抗压能力、荣誉认知和学术素养”等四个因素,均对学术不端行为的严重程度产生负影响,即高校的学术环境越差、教师的抗压能力越弱、对荣誉的认知度越低以及学术素养越低,则高校教师发生学术不端行为的频率越高或学术不端行为的严重程度越高,且四个因素的影响力大小依次为:学术素养>学术环境>抗压能力>荣誉认知。

但是从回归系数的检验结果看,对高校教师学术不端行为严重程度产生显著性影响的只有 “学术素养”和 “学术环境”两个因素,且“学术素养”因素的影响力是最高的。值得特别注意的是,目前被学界所公认的对学术不端行为有重要影响的两个因素 “抗压能力”和 “荣誉认知”,却并不产生显著性影响。

表5 自变量之间的多元共线性诊断

表6 学术不端行为影响因素多元回归分析摘要表

(三)集中量与差异量的比较分析

根据回归分析的结果,对表现极其显著的两个因素 “学术素养”和 “学术环境”中的各测量指标 (题项)特征进行 “集中量”(均值)和 “差异量”(标准差)的比较分析 (见表7)。

分析 “学术素养”各测量指标的集中量可以发现,高校教师的 “学术素养”总体上处于“一般”水平 (均为3分左右),最差的是其 “学术自律能力”和 “学术道德素养”,其中又以“学术自律能力”表现为最差;而从 “学术素养”各测量指标的差异量来看,高校教师 “对学术规范的了解”及 “对学术不端行为的警觉程度”差异较大。所以结合均值分析的结果可以推论,不同工作年限、不同学科背景和不同高校类型的教师对 “学术规范的了解”以及对“学术不端行为的警觉程度”是不相同的,一般来讲,工作年限较长、理工科背景及 “985或211”院校的教师,这两方面的素养相对较高。

分析 “学术环境”各测量指标的集中量可以发现,高校的 “学术环境”被普遍认为处于较差的水平 (均在3分以下),其中 “社会风气影响”、“学校学术资源分配”、“学校考评机制”和 “政府管理模式”四个方面得分最低 (均在2.5分以下),当中 “社会风气”被认为对学术不端行为产生了最重要的影响,其次是学术资源分配和考评机制问题;而从 “学术环境”各测量指标的差异量来看,学校的 “学术环境宽松自由度”和 “学术道德教育工作”两个方面的差异最大。所以结合均值分析的结果可以推论,不同类型高校的 “学术环境宽松自由度”与“学术道德教育工作”两个方面存在较大的差异,一般来讲, 985和211高校与一般地方院校相比,这两方面的情况均相对较优。

表7 学术素养与学术环境各测量指标特征比较 (N=330)

五、结论与启示

通过对问卷调查所获取的数据进行均值分析、回归分析以及集中量与差异量的比较分析,我们得到如下结论和启示:

(一)不同背景教师对学术不端行为的认知与判断不尽相同

实证研究表明,工作年限在10<x≤15年的教师对当前学术不端行为严重程度的反应最为强烈,显著地高于其他各年龄组的教师;从事哲学与人文社会科学研究的教师对高校学术不端行为严重程度的判断显著地高于从事自然科学研究的教师;一般本科院校、独立学院及高职高专院校的教师对当前学术不端行为严重程度的判断显著高于985和211高校的教师。

根据同类群体影响力原理,人们受同类群体的影响最大,而且类似程度越高,影响力越大。因此人们在对某一群体的状态做出判断时,一般来说观察对象及其所做结论的依据即是同类群体。据此我们认为,工作年限在10<x≤15的教师,可能面临的晋升、考核以及生活等多方面的压力最大,发生学术不端行为的概率可能也最大,所以对于此工作年限区间的教师,一方面是高校预防学术不端行为的工作重点,另一方面可能也是高校各级组织给予更多人文关注、减轻其工作生活压力的重点对象;在哲学与人文社会科学和自然科学两大领域中,可能由于科研性质及思维方式的差异,致使从事哲学与人文社会科学研究的教师群体学术不端行为相对更为严重,所以对于从事哲学与人文社会科学研究教师群体的学术不端行为预防和整治工作是关键;那么在 “985或211”以及“非985或211”两类高校当中,很显然 “非985 或211”高校教师发生学术不端行为的概率更大,这些高校面临的学术不端行为治理工作任务也更为艰巨。

(二)高校教师学术不端行为的产生与加剧,取决于教师自身的 “学术素养”和学校的“学术环境”,与教师个人的“抗压能力”和“荣誉认知 (追求)”没有显著的关联

实证分析表明,教师个人的 “学术素养”和学校的 “学术环境”两个因素,对高校教师学术不端行为的产生与加剧构成了极其显著的影响。

在前文的分析中,我们对高校教师的基本学术素养主要从 “是否了解与尊崇学术规范”、“学术道德素养的高低”、“学术自律能力的强弱”、“对学术不端行为的警觉与否”以及 “是否具有科学严谨和求实的学风”等五个方面进行了描述,从实证分析的结果看,这五项基本学术素养从总体上对高校教师学术不端行为的产生和加剧构成了直接的、显著的影响;集中量分析结果也进一步显示,高校教师的基本学术素养总体上处于 “一般”水平。至于高校的“学术环境”,我们在前文着重从学校的 “学术道德教育、考评机制、资源分配、不端行为追究、学术环境创设”,以及社会对学术不端行为的 “关注度、监督惩戒机制、社会风气影响”,和 “外部对待学术成果的公正度、成果产出的外部环境、政府管理模式的有效性”等十一个方面进行了描述。从实证分析的结果看,这十一项学术环境的构成要素从总体上对高校教师学术不端行为的产生与加剧也构成了直接的、显著的影响;集中量分析结果也进一步显示,高校的 “学术环境”状态问题较多,总体上处于一个偏低的水平。

在文献分析时我们曾觉察到,多数学者认为高校教师的 “抗压能力”和 “荣誉认知 (追求)”是高校教师学术不端行为产生并进一步加剧的重要因素。然而实证分析结果却显示,这两项因素的影响并不显著。也就是说,高校“科研工作量的压力、科研考评的压力、职称晋升的压力以及荣誉奖励申报的压力”,以及教师对 “学术成就、学术影响力、学术头衔和学术领先地位”的追求等要素,均不是高校教师学术不端行为产生与加剧的诱因。

这就提示我们,治理学术不端行为的主要着力点,不是一味地强调对教师科研工作进行“减压”和“减负”,也不是简单地否定现有的业绩考评制度,更不可随意降低职称晋升中对科研业绩的要求,同时还要正确对待教师对“学术成就和学术荣誉的追求”,不要随意地进行批评和责备,更不能简单地把教师对学术成就和学术荣誉的追求与学术 “功利化”画等号。因为实证分析的结果已经表明,这些要素均不是教师学术不端行为产生与加剧的诱因。要真正治理高校教师的学术不端行为,无论是教育行政部门还是高校,都应当把注意力和主要精力放在提升教师 “学术素养”以及改善优化高校 “学术环境”上。在教师学术素养的提升上,重点是要提高教师的 “学术自律能力”和 “学术道德素养”;而在学术环境上优化上,则要把主要精力放在扭转或削弱社会风气的不良影响、客观公正分配学校学术资源、进一步完善各类考评机制,以及改革政府管理模式等四个方面。

(三)不同群体教师,其 “学术素养”高低有较大差异;不同类型学校,其 “学术环境”优劣也存在较大差异

实证分析表明,不同群体的高校教师在“对学术规范的认知”及 “对学术不端行为的警觉程度”等两个方面的差异较大,不同工作年限、不同学科背景和不同高校类型的教师,这两方面的素养有一定的差异。一般来讲,工作年限较长、理工科背景及985或211院校的教师,这两方面的素养相对较高。实证分析同时表明,不同类型高校,其 “学术环境的宽松自由度”和 “学术道德教育工作”两个方面的差异也较大,不同类型高校这两方面的情况是不同的。一般来讲,985和211高校与一般的地方院校相比,其学术环境更为宽松自由,且针对教师的学术道德教育工作也更加扎实到位。

也就是说,从全国范围来看,治理高校教师学术不端行为的重点和着力点应该放在地方一般院校。一方面,教育行政部门应当集中主要精力,解决地方一般院校教师学术规范意识薄弱和学术规范知识缺乏两个主要问题,加强教育、培训、监督和惩戒,从根本上改变地方一般院校教师 “忽视学术规范、轻慢学术戒律、缺乏违规警觉性和低俗从众”等不良心态和行为;另一方面,政府、社会和高校应当通力协作,下大力气改善地方一般院校的学术环境。从访谈中我们了解到,一些地方院校为了追逐所谓学术业绩,高举所谓 “进位赶超、争创一流”的 “大旗”,急功近利,不断给教师加压,将科研业绩与津贴和奖金挂钩,并动辄扣罚,以追求所谓科研项目的层次与数量、学术奖励的级别与数量、学术论文的档次与数量等,由此导致了学术造假行为,少数院校甚至不惜姑息纵容学术造假,对学术不端行为视而不见、听之任之。所以,要把 “创造宽松自由的学术环境”作为治理地方一般院校学术不端行为的重中之重和当务之急,从根本上扭转地方一般院校这种急功近利、严重违背学术发展规律的思想和行为。

(四)不良社会风气对高校教师学术不端行为有重要影响,高校学术资源分配不公进一步加剧了教师学术不端行为的发生

实证研究结果显示,在对高校教师学术不端行为有显著影响的 “学术环境”因素中,关于 “社会风气”和 “学术资源分配”两项指标得分最低,这说明两个问题,一是高校教师认为社会风气对教师学术不端行为产生重要影响;二是高校的学术资源分配不公加剧了教师学术不端行为的发生。

在进一步的访谈中,多数被访者认为,社会对高校的影响主要有两种形式和途径:一是市场化的冲击。改革开放以后,高校无可逃避地沾染了市场的气息,功利主义思想逐步抬头,大学学术在一定程度上沦为了社会经济发展的工具;[4]二是腐败现象的漫延。由于高校一定程度的行政化,使得高校学术对教育行政部门和校内各行政机关存在两重依附,行政权力控制下的学术权力有时也被用来 “寻租”,一定程度上造成 “低成本,高收益”的学术腐败现象逐渐弥散。

关于高校内部学术资源分配不公问题,不少被访者认为,这是进一步加剧高校教师学术不端行为的重要原因。学术资源是获取学术成果和学术影响的重要基础,而行政权力的主导、学术权力的弱化以及两者相互约束机制的丧失,导致了学术资源分配的偏斜,加上比较严苛的学术考评机制,使得处于弱势地位的学者们容易失去理性,从而采用非正常途径和手段去谋取学术资源,甚至直接弄虚作假骗取学术成果和学术影响。

要消除社会对学术的不良影响,阻断社会影响的通道,或者增强高校的 “免疫力”。高校的使命决定了高校不可能游离于社会与经济之外,所以增强其 “免疫力”是唯一选择,而前提条件就是减少学术运作中过多的行政干预,保证学术的自主发展。[5]所以要变革外控的行政管理模式,改革大学现有的起支配地位的 “科层制”组织制度,放宽高校自主办学的空间;在高校内部学术资源的分配上,则有赖于建立学术为本、学术权力主导的资源分配与调控机制,让学术权力主导 (包括学术组织构建、学术规则制订、学术资源分配、学术活动开展与学术评价等)一切学术事务,把高校打造成真正意义上的 “学术共同体”。与此同时,要以法律形式确保 “学术自由”,从根本上解决好学校与政府、学校与社会以及学校内部行政与学术之间的法律关系问题,并以法律的形式对现有行政权力进行规制,消除行政权力对学术活动的微观管理,让学界和学者真正成为学术权力的主体。

注释:

①限于篇幅,本文省略了 “文献回顾”部分。

② “学缘”泛指教育和科学研究中,师生和学术派别之间的渊源关系,直观地讲,就是受教于哪个学术流派、求学于哪所高等院校,也即学历的源头。

③经方差同质性检验可知,各检验变量均未达到0.05的显著水平,表明样本方差差异未达到显著,具有同质性,故事后比较法采用LSD法。

④根据吴明隆所著由重庆大学出版社2010年出版的 《问卷统计分析实务:SPSS操作与应用》所述,量表数据可用以进行多元线性回归分析。

[1]王平.同行评议活动中的制度性越轨行为 [J].自然辩证法通讯,2000,(4):9-10.

[2]王佳佳.高校教师学术不端行为影响因素研究 [D].南昌:南昌大学,2016.21-34.

[3]吴明隆.问卷统计分析实务 [M].重庆市:重庆大学出版社,2010.338-350.

[4]许祥云.大学学术:如何突破 “异化”的困境 [J].教育科学,2016,(1):66-71.

[5]蒋寅.治理学术腐败和学术不端行为的思路与对策 [J].社会科学论,2009.9(上):49-55.

(责任编辑吴潇剑)

Academic Misconducts:An Appraisal Based on University Teachers'Cognition and Its Inspiration

Xu XiangyunSun ShangWang Jiajia

This paper is based on college teachers'cognition of academic misconducts that we have obtained by means of a questionnaire survey and interviews.On the basis of first-hand material,this paper tries to gauge the seriousness of academic misconduct and measure its hypothetical influence.It tries to identify those influence factors by means of a regression analysis and enquires into two key factors,i.e. teachers'academic quality and the academic environment,in order to have a profound understanding of problems existing in current university management and reforms.

university teachers;academic misconduct;teacher cognition;management and reform

G647

A

1672-4038(2016)08-0073-09

2016-06-16

江西省社会科学 “十二五”(2013)规划项目 (13JY29)

许祥云,男,南昌大学教育学院教授委员会主席,教授,主要从事教育经济与管理、高等教育研究;孙上,男,南昌大学教育学院硕士研究生,主要从事高等教育研究;王佳佳,女,南昌大学教育学院硕士研究生,主要从事教育经济与管理研究。