新建本科院校科研奖励政策演变的个案研究

——以N学院为案例

2016-09-25任珂

任珂

(华中科技大学,湖北 武汉 430074)

新建本科院校科研奖励政策演变的个案研究

——以N学院为案例

任珂

(华中科技大学,湖北武汉430074)

科研奖励政策是新建本科院校升本后为快速提升其影响力而采取的重要激励举措。作为一种微观的制度安排和规则设计,其实施的效应对新建本科院校科研的可持续发展起着重要的引导作用,因此,科研奖励政策本身也是处于不断的修订完善过程中。通过对案例学院的数据调查及访谈发现,当前的科研奖励政策中存在着行为主义的价值导向,遵循学术资本主义的制度逻辑,因而并未对新建本科院校教师的科研起到内在的激励作用,甚至在某种程度上削弱了学校的可持续发展能力,主要表现为科研奖励政策以理性经济人为假设;科研奖励政策破坏了教师从事科研的内在驱动力;科研奖励政策破坏研究团队的协作等。因此,需要对新建本科院校科研奖励政策变迁的进行新的建构与设计。

政策演变;行为主义;新建本科院校;科研奖励

新建本科院校是指在1999年高等教育扩招后,国家为解决学生数量急剧增加与学校不可能在短时期外延发展的矛盾,通过将一部分办学条件较好的优秀专科院校在 “共建、调整、合并、合作”的指导下,合并重组升格而形成的一大批本科院校,称为新建本科院校。新建本科院校升本后普遍存在着定位目标泛化、办学类型错位、办学模式趋同、学科专业求全求奇等问题。[1]新建本科院校办学理念、办学行为及视觉识别趋同的原因固然有制度环境的因素,更重要的是新建本科院校为改变其自身边缘化的地位,在经济利益驱动下盲目追求 “大而全”的学科专业设置,以及 “重学轻术”思想倾向严重。这些思想突出地反映在新建本科院校科研奖励政策的演变过程中,因此,通过对某一案例学院的奖励政策文本及实施效果,真实地分析科研奖励政策演变的背景与约束条件、发生的实际决策行为和事件之间的关系,能使我们更好地理解新建本科院校的发展现状,并为政策的修订和完善提供政策依据。

一、新建本科院校科研奖励政策的调整历程

科研奖励政策作为一种微观的制度安排和规则设计,对新建本科院校科研的可持续发展起着重要的导向作用,是激励学术发展的重要制度依赖。科研奖励政策制定的最初目的在于改变升本前传统教学型教师的定位及教学行为,通过奖励激发教师们从事科研的积极性,实现学校内涵的转型升级。从科研奖励政策演变的角度来看,奖励范围及奖励额度的调整是关键点。科研奖励的范围一般包括科研项目立项奖、获奖成果奖、论文奖、著作奖、专利奖和艺术、体育类的创作与获奖等。

作为一个庞大的新生群体,存在着较大的地域和文化差别,最可靠、最切实易行的研究是从某个地区的某一个案开始,进行认真细致的调查、描述、解释和说明。可以认为,个案研究就是院校研究,从案例院校的实际情况出发,改变以往学术情结浓厚的院校研究常态,使之更贴近高等教育的实践,化解我国长期存在的高等教育理论研究与高等教育实践两张皮的脱节状态。N学院作为河南省新建本科院校中的佼佼者,具有典型性特征,且由于获取数据及资料的真实可靠、方便稳妥,因此,选取N学院作为本研究的典型个案。

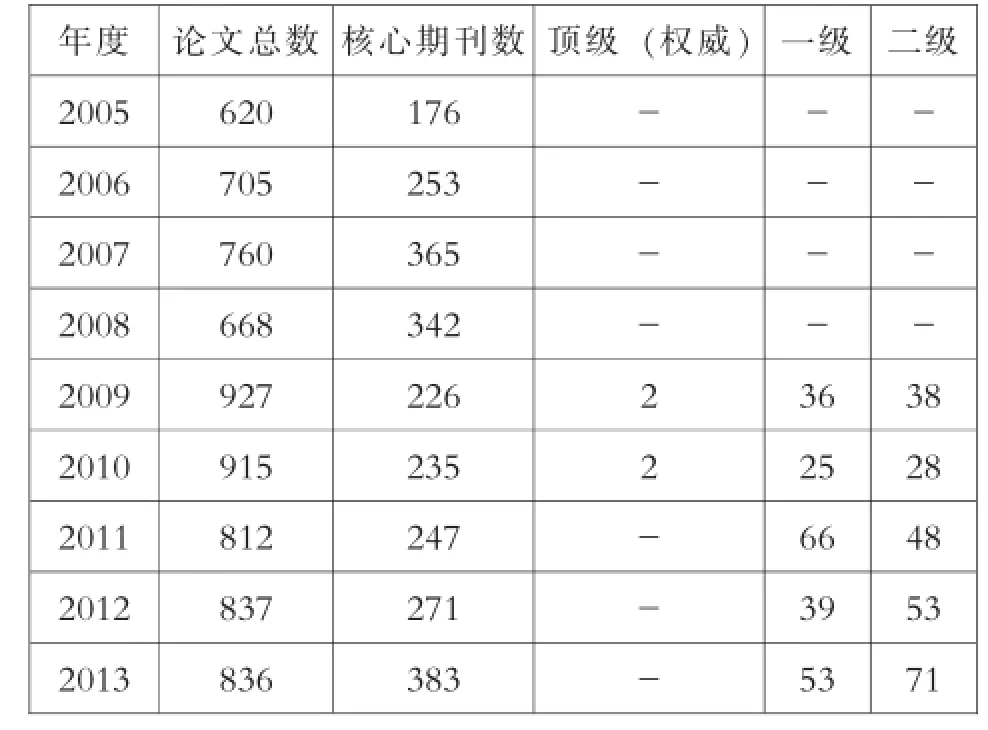

1.论文奖励范围的调整

为充分调动和保护N学院教师和研究人员的科研积极性和创造性,鼓励广大教职工进行高层次的科学研究,多出精品力作,不断提升学校的科研水平和学术地位,学校在充分征求意见的基础上,于2005年出台了 《N学院科学研究奖励条例 (试行)》,其中,论文奖励主要限于校内认定的权威或重要学术期刊,当时指定的 “权威学术期刊”有70种;“重要学术期刊”中有99种。2009年对此进行了修订,将权威、重要学术期刊的分类,调整为顶级、一级和二级学术期刊。2011年及2013年对奖励文件中的部分条款进行了针对性的修改,主要涉及个别一级与二级期刊的调整。历次修订调整后的具体情况如下表所示。

2.论文奖励额度的调整

仅以N学院指定的核心期刊分级目录为例。2005年在学院指定的 “权威学术期刊”上发表的专业学术论文 (介绍性、综述、书评类文章和短论除外),每篇奖励8000元;在学院指定的“重要学术期刊”上发表的专业学术论文 (介绍性、综述、书评类文章和短论除外),每篇奖励4000元;发表在一般专业核心学术期刊上的学术论文,每篇奖励标准为:一级2000元、二级1000元 (一级指的是由国家一级研究院、所,全国性专业学会以及全国重点大学主办的专业学术期刊)。2009年在学校指定的 “人文社科类顶级学术期刊”上发表的专业学术论文 (介绍性、工作经验交流、书评类文章和短论除外),每篇奖励12000元;在学校指定的 “一级学术期刊”上发表的专业学术论文 (介绍性、工作经验交流、书评类文章和短论除外),每篇奖励8000元;在学校指定的 “二级学术期刊”上发表的专业学术论文 (介绍性、工作经验交流、书评类文章和短论除外),每篇奖励3000元;其他不予奖励。2011年在学校指定的 “一级学术期刊”上发表的专业学术论文 (介绍性、工作经验交流、书评类文章和短论除外),社会科学类每篇奖励8000元 (其中带 “*”号期刊,每篇奖励20000元。);自然科学类每篇奖励6000元(其中带 “*”号期刊,每篇奖励8000元)。其他内容不变。可以看出,论文奖励额度的调整目标仅限于权威或顶级学术期刊。

二、新建本科院校科研奖励政策调整的成效分析

1.论文奖励范围调整的成效

从表2可以看出,2005年科研奖励政策颁布后,获得奖励的数量寥寥无几。但自2009年新的科研奖励政策颁布实施后,学校教师发表的核心期刊论文数量有了稳步的增长,一级和二级核心期刊论文数量也保持稳定增长态势,偶有数量减少现象。从科研投入与产出的角度来看,科研奖励政策在新建本科院校升本初期确实起到了较为明显的效果。无论是论文总数,还是一级核心、二级核心论文总量都有大幅增加趋势。但是后期二级核心期刊论文增幅趋于稳定,而一级核心期刊增量不稳定,甚至出现负增长的现象。

通过对发表一级核心期刊论文的作者进行统计发现,除了具有博士学历的教师外,其余主要都是迫于评职称的压力而发表的,尤其体现在文科教师当中。特别是发表一级核心期刊的论文所需投入越来越大,导致数量有所递减。正如教授A所说,“现在发一篇文科的核心论文太难了,更别说一级核心了,但是为了评职称,我们也得努力去争取。校内竞争太激烈,以前副高都只是一般核心,现在连副教授都需要有一级的啦。”也就是说,一级核心期刊论文的数量不仅仅只与科研奖励有关系,更多的是出于职称评审的需要。

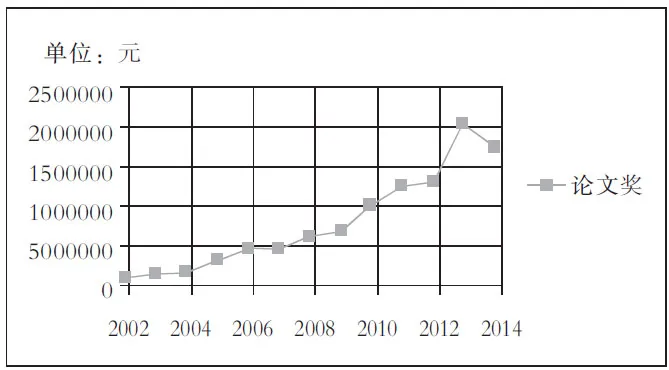

2.论文奖励额度调整的成效分析

从图1可以看出,总体上每年的科研论文奖励金额不断攀升,貌似科研奖励政策起到了明显的强化激励作用。通过进一步的获取资料后发现,科研奖励成效的影响因素不仅仅是政策本身激励的效果所致。以2013年科研奖励数据为例,经过分析,发现获得论文奖励的教师中有81.3%为当年或次年要评职称的,也就是说论文主要是为了职称而发,而其中获取科研论文奖励的教师中,教授职称的则寥寥无几,仅占15.3%,因此,科研奖励金额的增量并非科研奖励政策的功劳。

此外,高层次教师数量的增加也是造成了科研奖励金额的不断攀升的重要原因之一。该校于2013年起加大引进博士的力度,仅在2013年就引进100余人,2014年引进70余人,这些博士成为科研奖励的主要受益群体,也是科研奖励金额急剧攀高的重要原因。正如通过2013年副教授职称评审的教师B所言,“科研奖励只是象征性政策,对评职称的教师来说,发文章是必须的,奖励是附带的。”

表2 2005-2014年学术论文数量统计表

图1 2002-2014年各年度科研论文奖励金额情况

三、新建本科院校科研奖励政策实施过程中的问题分析

虽然N学院的科研奖励政策经过两次大的变动和两次小的微调,论文发表的数量和质量,都有较为显著的提升。但也存在着一定的问题,如有文科老师认为,“文科的文章特别难发,尤其是C刊,我在核心期刊发文章的目的就是为了评职称,至于奖励,我个人认为奖励额度太小,我是不会单纯去为了奖励去发文章的。”理科则有教授认为,“刚开始觉得科研奖励挺吸引人的,过了几年就感觉对它没兴趣了。毕竟拿到一个国家级项目来说,不仅从经费上远远多于核心期刊发表论文的奖励,而且还能带来一定的个人声誉。”从对教师的访谈中我们发现,科研奖励政策制定的初衷与实施效果之间有一定差距,并没能起到一种真正的激励效果。这固然有许多教师个体层面的主客观因素的影响,但是对科研奖励政策本身的认识是我们运用奖励的前提。也就是说,现有科研奖励政策的存在着以下问题。

1.科研奖励追求的是行为主义的价值导向

第一,科研奖励背后存在着经济人的理性假设,忽视了人的德性存在。科研奖励政策出台初期有着较为明显的效果,使我们错误地以为——奖励用得越频繁,奖励的需求就越大,奖励的效果越明显。奖励额度虽然经过几次政策的调整有递增趋势,可递增之后的效果却仍然不容乐观。既有事实显示,科研奖励的副作用已初露端倪,但我们似乎并未认识到问题的严重性,更妄论去反思科研奖励政策本身了。正如理科的D博士说,“我从事科研主要是我内心喜欢搞研究,我热爱自己选择的学科,她能给我激情与活力。至于科研奖励也只是附带而已。我想如果我不喜欢科研的话,我是不太可能为了科研奖励而去写文章、发文章的。”

教师个体的实际情况告诉我们,我们原本发自内心并竭尽所能去做的研究,最终却被奖励来予以评判,致使我们从事研究的更为真切的理由——研究的热情、兴趣与意义却被奖励遮蔽而消失殆尽了。这种简单诱人的科研奖励的背后体现了理性思维的价值取向,它基于这样一个假设:我们从事研究活动的驱动力来自于追求科研奖励的冲动,这必然且只能受我们的个体私利最大化所决定。不仅科研活动的意义,乃至基本的人性都在此种理性经济人的假设之下被连根拔起——我们从事科研的目的似乎就是为了得到奖励。科研奖励政策是为了奖励那些勤奋努力搞科研的人而设立的德性初衷,却在奖励政策的实践过程中褪变为对奖励本身的期待,即我们付出了就应该得到相应的好处。可以认为,奖励与惩罚在本质上来说是相通的,它不是试图去影响、说服和解决教师发展问题,却完完全全地退化为一种对教师的赤裸裸的操纵与控制。

第二,科研奖励政策破坏了人们从事科研的热情。事实上,人是一种具有超越性的社会存在,人天生地具有寻求最大挑战并企及成功的美好追求。一般只有在外力干预下,或为了避免惩罚或为了个人声誉,人们才会躲避困难而选择相对容易的出路,表现为退缩或逃避。科研奖励在实施的过程中,也在潜移默化地影响着人们对从事科研的感觉方式。现有的科研奖励政策极易诱导部分教师的科研目标发生扭曲,即他们不是为了能成功地、高质量地完成研究任务,而仅仅是为了成功地获得奖励。有研究报告显示,奖励越大,人们越倾向于选择更容易的任务;一旦奖励停止,以前获得奖励的人会继续选择尽可能地少做;同时,奖励也改变着人们的思维习惯,导致容易的任务变为那些仅仅是冲着奖励而来的人所青睐。[2]按经济学的话来说,科研奖励在 “购买”着我们的科研行为,它使广大教师变成受控者,教师们往往会感觉是管理者 “你”让我做科研的,不是“我”自己想做的。在自主权减少的情况下,教师们的科研产出数量及质量也必然随之显著下降。2012与2013年的一级核心期刊论文数量的变动即是此种情况。因为奖励本质上与惩罚一样,不仅损害了我们的行动结果,更重要的是削弱了我们行动的内在动力,或兴趣本身,从而使原本对我们具有价值与意义的有意思的科研活动变得越来越枯燥,甚至最终成为一种急于抛弃的负担。这时,研究任务则成为我们获取奖励的前提条件,极大地破坏了教师们的创造性思考和挑战自己的灵活性。

第三,科研奖励在一定程度上破坏了研究团队的协作。科研奖励一旦沦为我们从事科研行为的目标,随之而来的就是教师被动地等着管理者把他们的表现、结果进行评估,并担心科研任务是否能如期完成,好把结果与奖励挂钩,更糟糕的是,“现有的奖励期刊目录中,有些专业的一级期刊数量偏少,导致大家都往其中的一两个期刊上努力,造成恶性竞争,反倒不利于教师们的发展。尤其是学校升本后凝聚力不足,而现在的科研奖励突出个人,让老师们陷入名利纷争,人情淡漠了,火药味却更重了。”(C副教授)由于我们无力改变科研奖励政策的价值取向,那么为了使游戏继续下去,我们就要努力打败别人从而脱颖而出。这就意味着,科研奖励中蕴藏着竞争,不仅有可能改变教师的研究兴趣,而且会打破教师之间的团结合作,导致教师们在权力压制下充满怨恨地被动服从,从而对不能如期完成科研任务产生焦虑,不利于教师们长远的科研积极性的保持。同时,科研奖励营造着这样一种氛围,奖励减少了教师们之间互相合作的可能,使教师们成为横向争夺奖励的牺牲品。通过外在动力来控制从事科研的教师依赖科研奖励进行研究工作,使广大教师感到,除非能有收获外部科研奖励的极高可能性,不然投入在新的任务中的情感都被浪费了。这种为了奖励而去竞争、评优的过程,使得每位教授都把别人看作是获取奖励的障碍和绊脚石,这种心态明显有碍于科研团队的协作,极大侵蚀了教师们的归属感,而合作与归属能造就充满信心的教师与新建本科院校的可持续发展。没有了团队协作,学校就会像一盘散沙,科研产出的数量与质量就更无法保证。

奖励作为一种特殊的强化手段,仅限于对科研工作的可量化特征进行度量,使奖励只限于我们短期的行为,并未从根本上改变我们对组织的态度和情感,而态度和对组织的内在归属感才是我们科研行为改变的长效基础。

2.科研奖励遵循学术资本化的制度逻辑

学术资本是高学历高职称的教师群体所占有的特殊资源,是教师在其学术领域中的最主要财富,主要包含经济资本、文化资本、社会资本和符号资本。科研奖励则可视为学术资本的显性衡量标杆,获得科研奖励金额的多少就代表了教师具有相应等级的学术能力和声望。根据美国经济社会学家薇薇安·泽利泽 “金钱的社会意义”理论,金钱不仅是现代经济市场的一个关键性合理化工具,还在市场之外,受着文化和社会结构的深刻影响。[3]也就是说,科研奖励具有一套独特的被个人和社会的规范与价值所塑造的意义系统。与科研项目经费更多的具有交换物资和服务的功能不同,科研奖励则更多地具有文化象征与社会意义。

一方面,科研奖励的文化象征主要指科研奖励反映了专业价值的多少,给教师带来一定的学术声望和学术自信。比如在N学院科研项目立项奖励中,2011版奖励文件规定一个国家级项目奖励项目主持人5万元每项,还可申请享受 “××学者”特殊津贴 (批准后不再享受项目奖励)。横向联合项目,从到账经费中提取10%作为奖金。在获奖成果奖方面,获得省部级一等奖的成果奖励30000元,省部级二等奖奖励20000元,省部级三等奖奖励10000元;获得国家级三等奖的奖励50000元。这些奖励除了给获奖者带来直接的物质利益,是一种有效激励外,××学者则更多的是一种荣誉 (在完成规定任务的基础上,每年奖励6万元),反映了其个人的科研能力及学术水平。科研奖励的文化象征意义在于从不同角度给教师带来了一定的收益,或者在全校教师中树立了典范,增强了其在学科专业中的地位及影响力,或者进行了科研协作,在社会上扩大了影响,这些都极大地增强了获奖者的对未来继续从事本学科专业科研的自信心。

另一方面,科研奖励的社会意义是指围绕这些获得奖励的项目、专利、成果获奖等所形成的社会关系网络。现在的项目、高层次的成果奖都不仅仅是学术水平与能力的直接结果,背后还需要强大的社会关系网络与相应的金钱作为支撑。也就是说,表面上是一个主持人或申请人的项目、专利或成果奖,其背后是从导师到同门、同学乃至亲戚朋友的巨大关系网络。尤其是为了获取金额巨大的科研经费和获得评职称时所认可的省部级奖励,大学教师不再追寻自己的好奇心,不再追求真理或学科知识的逻辑,转而去接受政府、市场和企业的影响与控制,从利他主义和公共服务的价值观转向了市场价值观,丧失了理性批判的核心价值与使命,复制与强化了社会的不公平。

在这种行为主义的 “刺激—反应”模式与学术资本主义的制度逻辑下,现实中的效果并未卓越显现,根本原因在于忽视了该模式中的受控者是具有丰富内心世界的主观能动个体,且每一位个体都有各自不同的内在需求和独特认知。正是这些被管理者所忽视并无法企及的内在性中间变量影响了刺激的反应效果。换句话说,教师个体对自身角色的定位与自我认同决定了科研奖励政策的执行效果。

可以说,基于行为主义价值观的科研奖励事实上只是学校管理者在没有深入研究学校的情况下提出的肤浅的解决办法,没有深入了解并把握教师的所需所想,只是掩盖问题和忽视原因的捷径和速效药,没有也不可能抓住问题的根本,自然也就解决不了新建本科院校发展的现实问题。

我们首先要反思的是对人性的基本认识。人的本性是向上的。有证据表明,人虽然是有惰性的,但更多地却是寻求最大限度的挑战,努力追求成功,尝试各种适当的困难,以期更好地理解世界。[4]当然,只有那些意志足够坚定的人才能逆流而上,超越由奖励的本质诱导出的固定思维模式,真正发自内心的热爱研究。有研究指出,如果感到生活没有意义,无法与人建立深层次的联系,大笔银行存折就会被用作真正满足的替代品。但即便金钱确实是我们生活和工作的重心,也不能证明金钱就是我们工作和生活的动力这种观点是正确的。[5]因此,我们不能认为,付的报酬越多就会使人们科研工作质量提高,或者能使人们长久地积极地从事科研。

[1]许青云.新建本科院校发展定位问题研究 [J].国家教育行政学院学报,2012,(3):12-15.

[2][4][5]埃尔菲·艾恩.奖励的惩罚 [M].程寅,艾斐译.上海:上海三联书店,2006.

[3]郭卉等.金钱的社会意义:科研经费竞争如何塑造学术资本家 [J].高等工程教育研究,2015,(3):71-76.

(责任编辑田晓苗)

A Case-study of the Evolution of Research Reward in New Undergraduate Universities

Ren Ke

The reward policies of new undergraduate universities for research is designed to be a stimulant for the faculty and a means to promote the growth of such universities.As a micro educational mechanism,the policies are to contribute to the sustained growth of university research.Currently,the policies are still in the progress of improvement.Based on investigation data and interviews we have made,we find that the present rewarding policies are behaviorism-oriented and follow the logic of academic capitalism.Regarding this,we argue that the stimulating function is quite limited,and to some extent impairs the university's competence in scientific research,or even hurts the teachers'motivation and cooperation. Therefore,it is necessary to improve or redesign the policies.

policy evolution;behaviorism;new undergraduate university;research reward

G644

A

1672-4038(2016)08-0050-06

2016-06-25

任珂,女,华中科技大学教育科学研究院博士研究生,主要从事高等教育管理研究。