早熟陆地棉新陆早51号主要性状稳定性及适应性分析

2016-09-23马晓梅李保成周小凤董承光李生秀

马晓梅, 李保成, 周小凤, 董承光, 李生秀,王 新

(农业部西北内陆区棉花生物学与遗传育种重点实验室/新疆农垦科学院棉花研究所,新疆石河子 832000)

早熟陆地棉新陆早51号主要性状稳定性及适应性分析

马晓梅, 李保成*, 周小凤, 董承光, 李生秀,王 新

(农业部西北内陆区棉花生物学与遗传育种重点实验室/新疆农垦科学院棉花研究所,新疆石河子 832000)

[目的]研究早熟陆地棉新陆早51号主要性状稳定性及适应性。[方法]根据2008~2009年西北内陆棉区早熟组棉花区域试验汇总资料,采用方差分析及通径系数等分析方法, 对新陆早51号丰产性、稳定性和适应性进行分析。[结果]新陆早51号具有丰产性突出、稳产性好和适应性广的特点,单位面积铃数对产量的贡献最大,单位面积收获株数次之,单铃重最小。[结论]该研究可为更好地开发利用新陆早51号提供参考依据。

棉花;新陆早51号;产量性状;纤维品质;稳定性;适应性

作物品种的稳定性是指品种在不同环境条件下表现出的较为均一稳定的变化,在各种环境中均表现出高低相对一致的生产性能[1]。农业生产中应尽量选择产量高而且动态稳定性好的品种加以推广种植,所以品种稳定性分析是对作物品种应用价值评价的重要内容之一。回归分析方法中品种的产量水平、回归系数(bi)和回归截距(ai)可以作为描述品种稳定性及适应性的重要指标[2-3]。当品种的回归系数接近0,回归截距大,且产量水平高时,说明该品种稳定性好且适应性强。回归系数与1相差大,回归截距较小,则代表该品种是具有特殊适应性的品种,一般适于高肥水条件种植。回归系数小且回归截距大的品种,也是具有特殊适应性的品种,一般适于肥力较低条件种植。其中,稳定性参数可以用∣1-bi∣表示,绝对值越小越稳定[4]。新陆早51号于2011年5月通过新疆维吾尔自治区品种审定委员会(新审棉2011年44号)及国家品种审定委员会审定命名(国审棉2011012)。该品种于2008、2009年参加了西北内陆棉区早熟组区域试验,2010年参加了生产试验。在区域试验中,该品种产量均名列前茅。为了更好地研究新陆早51号的增产潜力,笔者采用回归分析方法对该品种在乌苏、石河子、精河、农七师、农八师、甘肃等不同生态区试验中的产量性状及品种性状进行稳定性和适应性研究,探明该品种在不同年份和不同生态区的主要产量构成因素、纤维品质及抗病性等主要性状表现,旨在为新陆早51号的大面积推广应用提供科学依据。

1 材料与方法

1.1数据来源数据来源于2008、2009年西北内陆棉区早熟组区域试验及2010年新疆早熟陆地棉生产试验结果,对照品种为新陆早13号。

1.2研究方法该研究采用回归分析方法,以各品种在各试点的产量为变量Y,对试点平均数X(环境指数)作一元线性回归分析,以回归截距和回归系数与1的离差绝对值(∣1-bi∣)作为分析品种的稳定性及产量水平参数,对该品种产量性状进行综合评估。

1.3数据处理采用SPSS19.0和EXCEL 2003软件对数据进行处理。

2 结果与分析

2.1丰产性分析新陆早51号参加2008、2009年西北内陆棉区早熟组区域试验产量表现见表1。由表1可以看出,2008年新陆早51号最高籽棉产量达6 106.4 kg/hm2,平均籽棉产量为5 623.5 kg/hm2,平均比对照增产226.5 kg/hm2,增产幅度为4.20%;平均皮棉产量为2 229.0 kg/hm2,平均比对照增产79.5 kg/hm2,增产幅度为3.70%;霜前花率为99.2%。2009年新陆早51号最高籽棉产量达6 398.1 kg/hm2,平均籽棉产量达5 108.4 kg/hm2,平均比对照增产134.7 kg/hm2,增产幅度达2.71%;平均皮棉产量达1 957.2 kg/hm2,比对照增产106.4 kg/hm2,增产幅度为5.75%;霜前花率为92.21%。2010年参加生产试验,新陆早51号最高棉籽产量达6 087.0 kg/hm2,平均籽棉产量为5 149.5 kg/hm2,比对照增产58.5 kg/hm2,增产幅度为1.10%;平均皮棉产量为 2 068.5 kg/hm2。经鉴定,新陆早51号在新疆早熟棉区生态区和甘肃河西走廊早熟棉区产量潜力比对照大,丰产性比对照好。

表1 新陆早51号在西北内陆棉区早熟区域试验中的产量表现

Table 1Yield performance of Xinluzao 51 in early-maturing regional trial on northwest inland cotton area

年份Year平均籽棉产量Averageyieldofseedcottonkg/hm2平均皮棉产量Averageyieldoflintcottonkg/hm2最高籽棉产量Thehighestyieldofseedcotton∥kg/hm2衣分Lintpercent%20085623.52229.06106.439.820095108.41957.26398.137.6

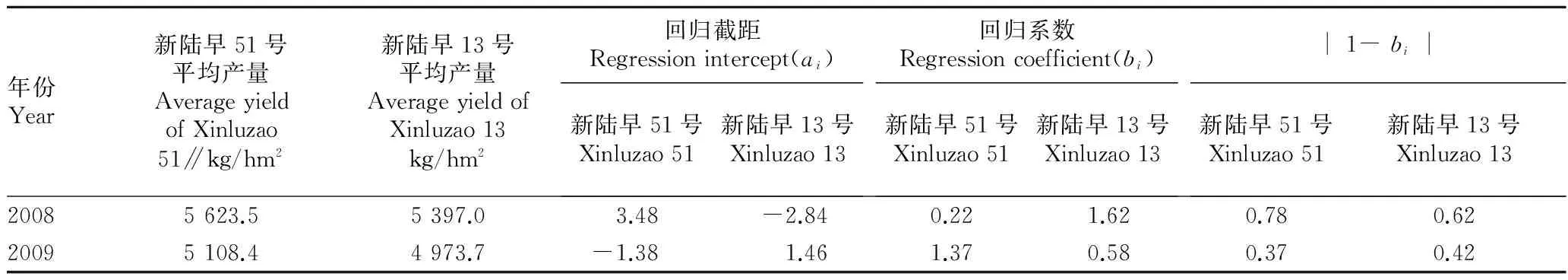

2.2产量稳定性分析新陆早51号及对照新陆早13号在2008、2009年西北内陆棉区早熟组区域试验中的稳定性分析结果见表2。由表2可以看出,2008年区域试验中新陆早51

号回归截距为3.48,比新陆早13号回归截距(-2.84)大;其回归系数为0.22,比新陆早13号回归系数(1.62)小且接近0。说明新陆早51号在2008年所有参试品种中表现为是具有特殊适应性的品种,适于肥力较低条件种植,在同样的条件下,新陆早51号较新陆早13号适应性强,但其稳定性在该年度表现比对照略差。2009年区域试验中新陆早51号回归截距为-1.38,比新陆早13号回归截距(1.46)小;其回归系数为1.37,比新陆早13号回归系数(0.58)大,说明该年度新陆早51号在参试品系中也是具有特殊适应性品种,一般适于高肥水条件种植,较对照新陆早13号适应性强。该年度新陆早51号稳定性较对照好。综上分析,新陆早51号在2009、2009年的区试试验中表现均是适应性好、稳定性较好。

表2 新陆早51号与新陆早13号在西北内陆区域试验中的稳定性表现

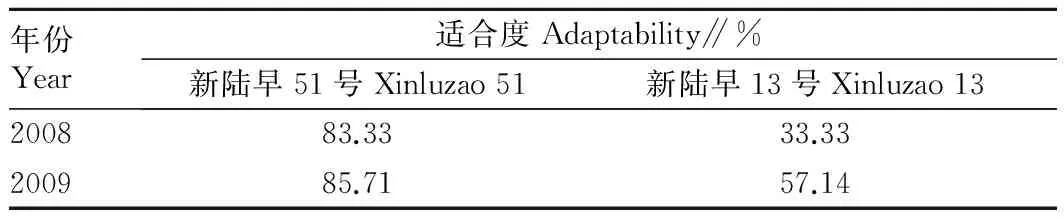

2.3适应性分析在多点试验中,一个品种的适应性也可以用该品种超过平均产量的环境数占试验总环境数的比例来表示。如果这个品种在较多的试点上的平均产量低于平均水平,那么它的适应度值就小,即适应性差;反之,则说明该品种适应度值大,广适性好[5-6]。由表3可以看出,2 a的区域试验中,新陆早51号适合度均高于对照新陆早13号,说明新陆早51号是高产且适应性强的品种。

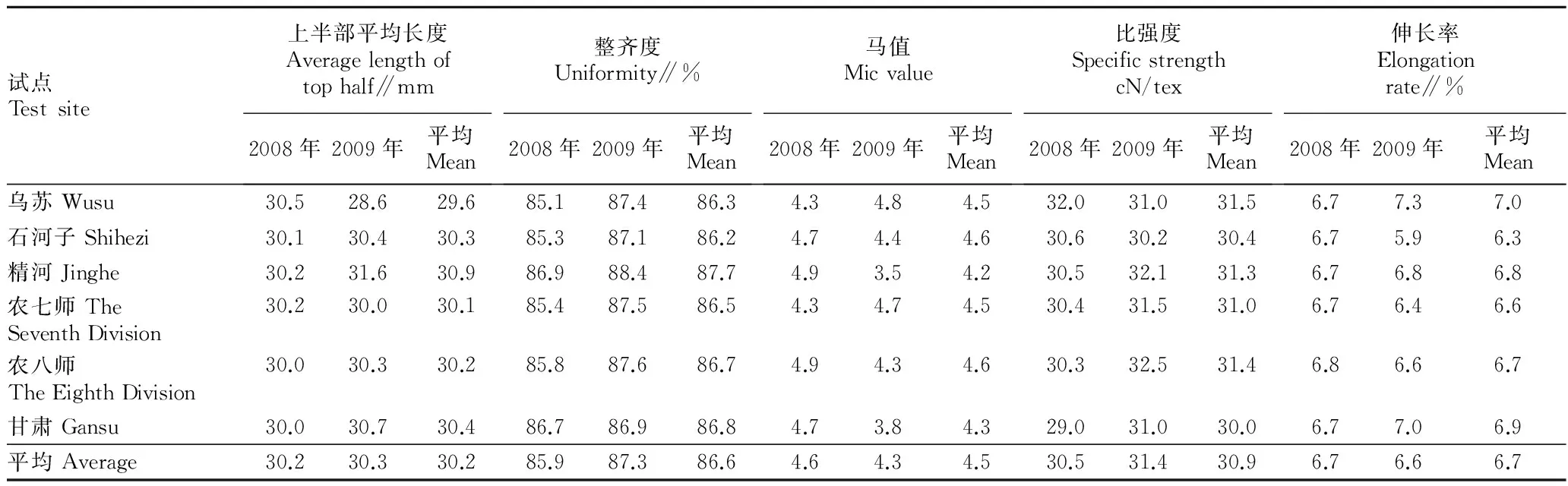

2.4新陆早51号纤维品质稳定性分析对新陆早51号的主要品质性状进行不同年度、不同地点方差分析,发现新陆早51号绒长在不同生态区及不同年度表现均差异不显著;整齐度在不同年度差异显著,2009年所测整齐度比2008年高,但在不同生态区,整齐度差异不显著;马值、比强度、伸长率在不同年度及不同生态区所测数值差异均不显著。说明该品种在不同生态区品质性状稳定性好(表4)。

表3新陆早51号与新陆早13号在西北内陆区域试验中适应性分析

Table 3Adaptability analysis of Xinluzao 51 and 13 in northwest inland regional trial

年份Year适合度Adaptability∥%新陆早51号Xinluzao51新陆早13号Xinluzao13200883.3333.33200985.7157.14

表4 2008、2009年各试点新陆早51号纤维品质表现

2.5新陆早51号产量构成因素与产量的关系棉花皮棉产量是由单位面积的总铃数、铃重和衣分构成。总铃数是单位面积株数和单位面积铃数的乘积。每个因素对产量均具有重要影响,其中衣分受品种遗传性影响较大,比较稳定;单铃重除了受品种遗传因素影响外,还受气候、栽培技术等

外部环境的影响,单位面积株数和单株铃数变动也较大[7]。由表5可以看出,新陆早51号平均产量比对照新陆早13号增产4.6%,产量3要素中单位面积收获株数、单位面积铃数均比对照新陆早13号少,仅单铃重较对照新陆早13号高出0.15 g。为了进一步分析单位面积收获株数、单位面积铃数及单铃重与产量的关系,以产量为依变量(Y),以单位面积收获株数(X1)、单位面积铃数(X2)、单铃重(X3)为自变量进行多元回归分析。回归方程均方为0.917,拟合度较好;Sig值﹤0.05,说明线性回归达到显著水平,回归方程为Y=-78.346+0.006X1+0.001X2+1.325X3,产量与单位面积收获株数、单位面积铃数及单铃重均呈正相关关系。由直接通径系数可知,自变量X1、X2、X3对Y的直接作用分别为P1y=0.361、P2y=0.691、P3y=0.016,即P2y>P1y>P3y。表明单位面积收获株数(X1)、单位面积铃数(X2)、单铃重(X3)对产量(Y)的贡献大小表现为单位面积铃数>单位面积收获株数>单铃重。

表5 新陆早51号与对照新陆早13号产量构成因素比较

3 结论与讨论

农作物在不同环境条件下常表现出产量的相对差异,主要是由于基因型和环境条件相互作用的结果。品种的适应性、稳定性不仅与作物自身的特征特性有关[8],而且也与不同环境条件和栽培条件下作物各器官的反应及它们之间的协调补偿作用有关。该研究结果表明,新陆早51号在不同生态区丰产性好,且稳定性、适应性也表现较好;除了整齐度在不同年度之间有所差异,其他品质性状在不同年度之间、不同生态区之间均表现差异不显著,说明该品种品质性状稳定性好。

通过研究该品种产量及产量构成因子的关系,得出该品种的产量与单位面积收获株数、单位面积铃数及单铃重呈线性关系,且这3个因素均与产量呈正相关关系,其中对产量影响最大的是单位面积铃数。因此,在种植该品种时,需在控制株数的同时,主抓单株结铃数,在保证单株铃数与单位面积收获株数达到较高水平的平衡时保证单铃重才可更好地发挥该品种的丰产潜力。

[1] 俞世蓉.作物品种适应性和产量稳定性问题探讨[J].南京农业大学学报,1989,12(3):17-22.

[2] 莫惠栋,胡雪华.实用农业试验方法[M].南京:江苏科学技术出版社,1987.

[3] 盖钧镒.试验统计方法[M].北京:中国农业出版社,2000.

[4] 许乃银,陈旭升,狄佳春,等.棉花区域试验中品种稳定性分析方法研究[C]//中国棉花学会2005年年会暨青年棉花学术研讨会论文汇编.中国棉花杂志社,2005:129-133.

[5] 陈丛梅.园林绿化树种嫩枝扦插试验[J].农业科技,2007,32(5):59-60.

[6] 栗丹,张静,鲁璐,等.高产优质抗病小麦新品种川育20的丰产性、稳定性及适应性分析[J].种子,2011(11):84-86.

[7] 王荣栋,尹经章.作物栽培学[M].乌鲁木齐:新疆科技卫生出版社,1997:478-479.

[8] 刘录祥,赵锁劳.作物品种的稳定性和适应性育种[J].陕西农业科学,1992(1):45-47.

Analysis of Main Characters Stability and Adaptability of Xinluzao 51

MA Xiao-mei, LI Bao-cheng*, ZHOU Xiao-feng et al

(Northwest Inland Region Key Laboratory of Cotton Biology and Genetic Breeding, Ministry of Agriculture/Cotton Research Institute, Xinjiang Science Academy of Agriculture and Reclamation, Shehezi, Xinjiang 832000)

[Objective] To research the main characters stability and adaptability of Xinluzao 51. [Method] According to the data summary of cotton regional trial on early-maturing group of northwest inland from 2008 to 2009, variance analysis and path coefficient were used to analyze the high yield, stability and adaptability of Xinluzao 51. [Result] Xinluzao 51 had the characteristics of prominence in high yield, good stable yield ability and extensive adaptability. Boll number per unit area had the greatest contribution to yield, followed with harvest plant number per unit area. And single boll weight had the smallest contribution. [Conclusion] This research provides references for the better development and utilization of Xinluzao 51.

Cotton; Xinluzao 51; Yield traits; Fiber quality; Stability; Adaptability

国家科技支撑计划(2014BAD09B01);兵团科技攻关(2011BA001)。

马晓梅(1978- ),女,四川绵竹人,副研究员,硕士,从事棉花育种研究。*通讯作者,研究员,从事棉花育种研究。

2016-06-29

S 562

A

0517-6611(2016)22-018-02