黄酒中生物胺的形成与控制研究进展

2016-09-14西南大学食品科学学院重庆40075西南大学国家食品科学与工程实验教学示范中心重庆40075

宋 颖,董 全,2,*(.西南大学食品科学学院,重庆40075;2.西南大学国家食品科学与工程实验教学示范中心,重庆40075)

黄酒中生物胺的形成与控制研究进展

宋 颖1,董 全1,2,*

(1.西南大学食品科学学院,重庆400715;2.西南大学国家食品科学与工程实验教学示范中心,重庆400715)

生物胺是一类低分子量含氮有机化合物,摄入过量会危害人体健康,是黄酒这一传统发酵酒中的潜在有害物质。本文综述了黄酒中生物胺的产生和影响因素、种类及含量水平,关注其安全性并提出控制措施等,为进一步提高黄酒的质量和安全性提供参考。

黄酒,生物胺,产生,限量,控制

黄酒是一种以谷物为原料的传统发酵酒精饮料,酒精含量约为14%~20%(v/v)[1],富含氨基酸、低聚糖和微量元素等,有“液体蛋糕”的美誉[2]。作为中国历史悠久的传统酒种,黄酒因其丰富的营养价值与独特的风味备受青睐[3]。在日益注重养生保健的现今社会,黄酒的市场前景愈加广阔。然而,在关注黄酒保健功能的同时,产品的安全性也应受到重视。黄酒的发酵生产过程复杂难控,易产生一些潜在有害物质,生物胺即为其中之一[4]。当前,食品中的生物胺受到关注主要有两方面原因:一方面,高生物胺含量食品因其潜在毒性会给敏感个体带来健康风险;另一方面,部分食品中生物胺的出现也可指示微生物污染状况,作为对生产规范程度的评价指标[5]。推动我国黄酒中生物胺检测及控制体系的建立和完善,本文介绍了黄酒中生物胺的形成及影响因素、种类与含量水平,对其安全性进行探讨,提出生产中的控制措施等,以期为控制黄酒中生物胺含量,规范生产管理,保障其质量安全提供参考。

1 生物胺概述

生物胺(biogenic amines,BA)是一类低分子量的含氮碱性有机化合物的总称[6]。除了存在于各种动植物的组织中,生物胺还普遍存在于多种食品中,尤其是发酵食品,如奶酪、发酵香肠、发酵酒类(黄酒、葡萄酒、啤酒等)[7]。根据其化学结构,生物胺可分为脂肪族(腐胺、尸胺、精胺、亚精胺)、芳香族(酪胺、苯乙胺)和杂环类(组胺、色胺)[8];根据其胺含量,可分为单胺和多胺。

1.1 毒性作用

少量的生物胺为生物体内的正常活性成分[9]。但若过量摄入外源生物胺,就会危害人体,对神经、心血管系统造成损伤,产生头痛、心悸、呼吸紊乱、血压变化、呕吐和腹泻等不良症状,严重时还会危及

生命[10]。

生物胺中毒性最大的是组胺,其次为酪胺。据报道[11],摄入8~40 mg组胺会导致轻微中毒,摄入40 mg以上组胺引发中等中毒症状,超过100 mg则会导致严重中毒。酪胺在人体内含量超过100 mg时,会引发偏头痛[12]。腐胺、尸胺、精胺、亚精胺等会抑制组胺和酪胺代谢酶的活性[13],从而增加这两者的毒性。腐胺、亚精胺等还能通过反应生成N-亚硝基吡咯烷、二甲基亚硝胺等致癌物质[14]。生物胺之间毒性的相加协同作用、代谢酶效力、个体差异等因素的存在,使得生物胺的毒性阈值范围很难以一个准确统一的标准来衡量[15]。

1.2 代谢途径

氨基酸在脱羧酶的作用下脱去羧基,生成相应生物胺,是主要的合成途径。此外,醛或酮通过氨基化作用也可产生生物胺[16]。氨基酸脱羧酶多由微生物在酸性pH环境下诱导合成[17],特定的脱羧酶作用于对应氨基酸,生成相应的生物胺。常见氨基酸前体及对应生成的生物胺包括[18]:组氨酸→组胺;酪氨酸→酪胺;鸟氨酸→腐胺;精氨酸→腐胺、精胺、亚精胺;色氨酸→色胺;赖氨酸→尸胺。在胺氧化酶的作用下,生物胺氧化成醛,醛进一步氧化生成的羧酸可被生物体利用产能或排泄。生物胺生成、分解的基本代谢途径为[19]:

正常状况下,哺乳动物的肠道内存在着解毒酶系统,其中单胺氧化酶、二胺氧化酶以及组胺-N-甲基转移酶发挥着重要作用[20]。对于遗传等因素导致解毒酶缺乏或是摄入单胺氧化酶抑制剂药物的个体,生物胺更容易带来危险[21]。

值得注意的是,酒精的存在会抑制胺类氧化酶的活性[22],从而使人体对生物胺的敏感性增加,原有的危害作用阈值降低,更易产生健康危害。而黄酒作为发酵酒精饮料,属于生物胺含量偏高食品,且酒精的存在会使其毒性风险增加,更需要引起重视。

2 黄酒中生物胺的形成及影响因素

2.1 黄酒中生物胺的产生条件

黄酒中的生物胺来自于原料以及酿造过程,主要是由微生物的活动产生。微生物产生物胺需具备以下三个前提条件:一是存在可用的游离氨基酸;二是微生物具有分泌脱羧酶能力;三是适宜微生物生长、合成脱羧酶并发挥活性的环境条件[23]。黄酒选用稻米、黍米、小米、玉米、小麦等谷物为原料[24],发酵过程存在霉菌、酵母菌、细菌多种微生物的参与。丰富的前体物质、复杂的微生物体系以及适宜的发酵液环境条件,充分满足了生物胺产生的基本条件。

2.2 影响黄酒中生物胺形成的因素

2.2.1 氨基酸含量 氨基酸是生物胺合成的前体物质。蛋白质的水解作用可以为生物胺的形成提供可用的游离氨基酸,蛋白质水解得到促进的条件下,生物胺生成量会增加[11]。

黄酒中的氨基酸含量丰富。原料谷物经蒸煮后,其中的蛋白质在曲霉菌分泌的蛋白酶和肽酶的作用下分解,产生氨基酸。此外,在黄酒后发酵期间,酵母发生自溶,菌体内氨基酸会游离出来,所含水解酶也会溶出,更加速了蛋白质的水解[25]。

2.2.2 生物胺产生菌 目前,已发现多个细菌种属具有氨基酸脱羧酶活性[26],例如芽孢杆菌属、柠檬酸杆菌属、梭菌属、克雷伯氏菌属、埃希氏菌属、变形菌属、假单胞菌属、沙门氏菌属及部分乳酸菌等,可导致一种或多种生物胺的产生。

发酵酒中生物胺的产生菌主要是乳酸菌[16]。黄酒发酵醪中,乳酸菌为主要细菌之一[27],主要来自于用于糖化发酵的麦曲及酒母,也有少部分经由生产所用器具设备和环境进入[28]。研究表明,乳酸菌是组胺和酪胺的主要产生菌[29],其产胺能力具有菌株依赖性,而非某一菌种的特有特性[30]。

2.2.3 温度 生物胺的生成率通常会随着温度的适度升高而增加,相反地,低温可以抑制微生物的生长和酶的活性,因此可使生物胺的积累最小化。一般20~37℃的温度条件,最有利于生物胺的形成与积累;而当温度高于40℃或低于5℃时,生物胺的产生与积累下降[31]。

2.2.4 pH pH水平是影响氨基脱羧酶活性的一项重要因素[32]。pH带来的影响主要体现在两方面[33]:一方面,过酸性会抑制微生物的生长;而另一方面,低pH环境会引发细菌对于酸性的防御机制,从而分泌更多脱羧酶。这两方面的影响效果相反,最终的结果由两者的平衡决定。黄酒中pH大致在4.04~4.33范围内[34],有利于诱导氨基酸脱羧酶的合成。

3 黄酒中生物胺的安全性

3.1 食品中生物胺的限量现状

目前,对于食品中的生物胺,国际上尚无统一的限量标准,各国大多只限定了部分食品中的组胺含量。我国关于食品中生物胺的现行标准也仅涉及鱼类及其制品中的组胺[15]。

美国食品药品监督管理局(FDA)确定组胺的危害作用水平为500 mg/kg食品。Brink等[35]建议食品中酪胺含量应低于100~800 mg/kg。Nout[36]认为发酵食品中,组胺50~100 mg/kg、酪胺100~800 mg/kg、β-苯乙胺30 mg/kg、总生物胺量100~200 mg/kg为可接受水平。2011年,欧洲食品安全局(EFSA)针对发酵食品中生物胺进行定性风险评估,认为每人每餐可允许摄入的食品中生物胺含量水平为:正常个体不超过50 mg组胺,600 mg酪胺;服用第三代单胺氧化酶抑制剂(MAOI)药物的个体不超过50 mg酪胺;服用传统MAOI药物的个体不超过6 mg酪胺[33]。

酒精会抑制人体内胺类氧化酶的活性,酒中生物胺带来的安全风险增大,因此其限量要求比其他食品更为苛刻。对于酒类中的生物胺,尤其是组胺与酪胺,部分机构及研究者提出了建议参考值。Halász等[37]认为,组胺在酒精饮料中的上限为2 mg/L。Tailor等[38]将超过10 mg/L作为啤酒中酪胺的危险水平。Beneduce等[19]认为,酒精饮料中组胺的中毒剂量为8~20 mg/L,酪胺为25~40 mg/L。一些葡萄酒生产国也对

葡萄酒中组胺的含量提出了要求[39]:德国规定不超过2 mg/L,荷兰3 mg/L,比利时5~6 mg/L,法国8 mg/L,瑞士以及澳大利亚10 mg/L。

3.2 黄酒中生物胺的种类与含量水平

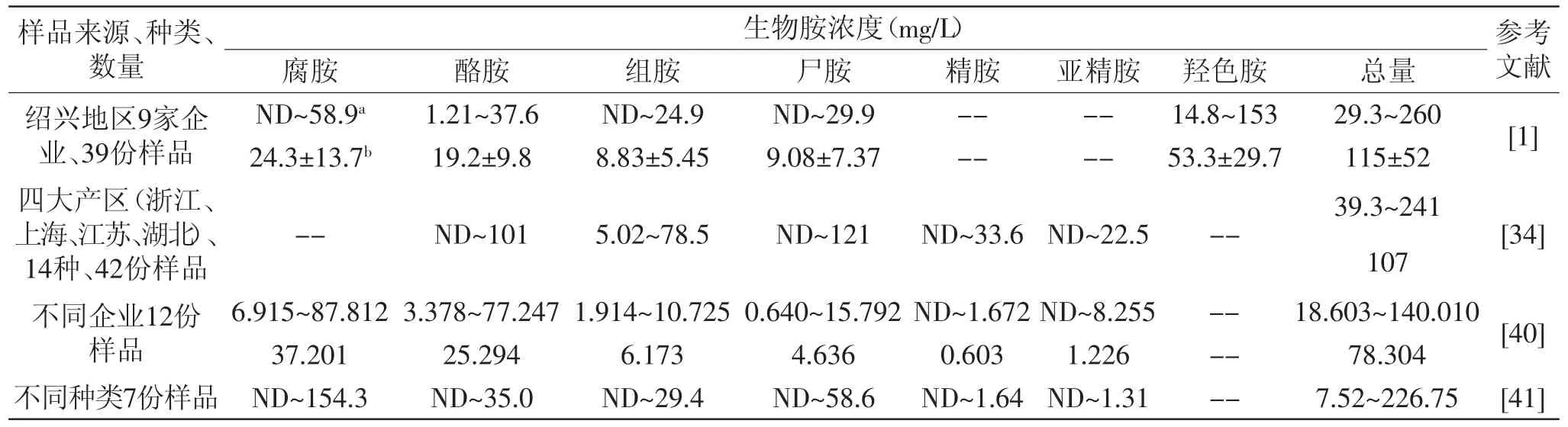

黄酒中生物胺的测定大多使用高效液相色谱法,检测到的生物胺主要有腐胺、酪胺、组胺、尸胺、精胺、亚精胺等,部分研究者的测定结果如表1所示。此外,色胺[40-41]、苯乙胺[40]、章鱼胺[41]在个别样品中也有检出,但含量极少,在表中未列出。

由于原料、生产工艺存在较大差异,不同产地、品种的黄酒样品中生物胺的种类与含量差异非常显著。若黄酒酿造过程中感染具有脱羧酶活性的杂菌,也会导致生物胺的含量偏高。

由表1可见,单体生物胺中,具有较强毒性的组胺、酪胺含量波动范围很大。样品中,测得的组胺最高含量有达到78.5 mg/L,酪胺最高含量达到了101 mg/L,存在极大安全风险。同时也存在未检出组胺或酪胺的样品。

氨基酸含量丰富,加上酿造工艺的不同,使得黄酒中的生物胺含量远远高于同为发酵酒的葡萄酒和啤酒。张敬等[40]分析了三种发酵酒中生物胺含量,黄酒中生物胺总量平均值为78.304 mg/L,而葡萄酒、啤酒样品中平均含量分别为11.240 mg/L与4.787 mg/L。此外,组胺在黄酒中的平均含量为6.173 mg/L,约为葡萄酒中含量的4倍。

3.3 黄酒中生物胺的安全性讨论

我国传统发酵食品众多,目前尚未制定其中生物胺的限量标准。但发酵食品(尤其是酒类)质量安全问题已经引起重视[42]。2011年国务院食安办《关于进一步加强酒类质量安全工作的通知》(食安办[2011]23号)中指出,要加强对白酒、葡萄酒、黄酒等生产加工过程产生的生物胺的风险检测和评估。

结合目前黄酒中生物胺含量的测定结果以及食品中生物胺的建议限量,我国黄酒产品中生物胺的含量大体处于可接受水平内,而对于服用单胺氧化酶抑制剂药物的病人、胺类氧化酶缺乏的敏感人群等,存在较大健康风险,饮用时应加以注意,限制饮用量甚至避免饮用。

尽管如此,对于黄酒中生物胺的安全性,不能掉以轻心,仍需进一步系统的研究评估,主要原因在于:第一,鉴于酒精对胺氧化酶的抑制作用,黄酒中组胺等的危害作用水平可能会降低,需要具体到黄酒本身来确定;第二,不同产地、品种的黄酒样品中生物胺含量差异非常显著,其中不乏含量超过安全水平的样品,需要究其原因进行控制,规范化生产。

4 控制措施

生物胺作为黄酒产品中的潜在风险因素,是客观存在和不容忽视的。在黄酒生产过程中,除加强卫生管理、减少杂菌侵袭的基本要求外,还可针对其中生物胺的成因,采取以下控制手段来降低其含量。

4.1 改良相关菌种

4.1.1 采用无氨基酸脱羧酶活性的发酵剂 在发酵过程中,使用氨基酸脱羧能力弱的发酵剂,来控制生物胺的产生[43],这是控制发酵酒中生物胺含量有效的方法。但黄酒有其多菌种发酵的独特性,改良发酵剂只能通过生物强化手段,优化可控的熟麦曲制曲工艺等。可以通过对原有发酵菌株的筛选,利用现代微生物技术选育出不产氨基酸脱羧酶的菌种,生产混菌发酵剂,应用于黄酒的工业化生产[44]。

4.1.2 利用可分泌胺类氧化酶的菌株 胺类氧化酶可降解生物胺,因此考虑添加可分泌胺类氧化酶的发酵剂。但由于酒精对胺类氧化酶的抑制作用,此方法在黄酒上的应用效果可能会受到影响。García-Ruiz等[22]对具有高降解生物胺能力的葡萄酒相关乳酸菌L.casei IFI-CA 52研究发现,12%的酒精会导致其细胞悬液降解组胺能力减少80%,对于无细胞提取液抑制作用更甚,减少91%。

4.1.3 接种高产细菌素的菌株 细菌素具有一定抑菌谱,对与其产生菌同种的或亲缘关系较近的种有抑制作用,研究也已发现对食品腐败微生物和病原微生物具有广谱抑菌活性的细菌素[45]。许多在发酵食品中作为发酵剂使用的乳酸菌都能生产细菌素,可以筛选运用产有效细菌素的菌株,抑制氨基酸脱羧酶阳性菌的生长,从而降低发酵食品中的生物胺含量。在不影响产品质量的前提下,如果可以筛选得到既无氨基酸脱羧酶活性、又可产生有效抑制剂的菌株,则理论上效果更佳。

4.2 改进生产工艺

黄酒的生产一般要经浸米、蒸煮、加发酵剂、前

发酵、后发酵、压榨、煎酒、灌装等工序。对整个生产过程中生物胺含量的变化进行跟踪分析,有助于找到关键危害点,采取针对性的改进措施。

表1 黄酒中的生物胺的含量Table1 Content of biogenic amines in Chinese rice wine

谢广发等[46]将接种优良乳酸菌的生物酸化浸米技术应用于黄酒酿造中,缩短了浸渍时间,改善了米浆水品质,且大幅降低了米浆水中生物胺的质量浓度,有利于生产安全性。栾同青[47]研究表明,前发酵和后发酵过程是黄酒产生生物胺的主要阶段,此外酒母也对终产品中生物胺有一定贡献。张凤杰等[4]测定了糯米原料、麦曲及酒母中的生物胺含量。结果表明,原料以及麦曲中生物胺含量极低,而酒母中生物胺含量稍高。因此,选用生物胺含量较少的良好酒母,除保证生产顺利进行外,也可以在一定程度上降低生物胺含量。

4.3 调整贮藏温度

微生物导致的生物胺生成会受到温度的影响。栾同青[47]将黄酒样品分别贮存于4、20和37℃下,测定3、5、7、10、15 d时其中组胺、酪胺和腐胺的含量,结果表明,4℃下黄酒中生物胺的含量变化不大,在37℃下贮存比20℃含量增长幅度大。贮存期间,黄酒中生物胺含量随贮存温度升高快速增长,而随贮存时间延长呈缓慢增长趋势。由此可见,保证黄酒在低温条件下贮存和运输,可以有效抑制生物胺在贮存期继续生成。

4.4 控制游离氨基酸含量

氨基酸是生物胺合成的前体物质,干预蛋白质的水解,可以影响游离氨基酸的含量水平,进而控制生物胺的生成量。但同时也会影响到黄酒的营养价值。Guo等[48]通过将黄酒生产中酿酒酵母的PEP4基因敲除,使得生物胺含量下降了25.5%。研究显示该基因负责一种蛋白质水解酶PrA的编码,游离氨基酸浓度的降低导致了生物胺生成减少。但在这一方法下,黄酒产品品质及营养价值是否存在损失及损失程度是否在可接受程度内,还有待进一步的探讨。

5 展望

关于发酵酒中生物胺问题,国内外现有研究大多集中于葡萄酒、啤酒方面,有关黄酒的研究不多,且主要侧重于黄酒中生物胺含量的测定及测定方法优化。对于黄酒中的生物胺,今后可从以下几个方面进行。

5.1 完善产生机制

普遍认为,乳酸菌是发酵酒中生物胺的主要产生菌。但也有研究发现具有产生物胺能力的酵母菌[49]。对于黄酒发酵过程中生物胺的产生,酵母菌的作用大小、是否不可或缺,需要进一步的理论与实验支撑。此外,黄酒酿造微生物的多样性、发酵过程中的变化与生物胺含量的关系也值得探讨。

5.2 菌种选育及实际应用

现有技术已可实现从黄酒酿造环境中筛选出产生物胺或不产生物胺菌株,但其进一步的生物学特性、酿造特性以及对黄酒品质的影响等研究仍有待开展。并且,黄酒酿造过程中的微生物群落结构比较复杂,能否顺利将选育出的优良菌株应用于工业化生产,对黄酒的发酵过程与最终品质会带来怎样的影响,也需要具体的应用研究来揭示。

5.3 监测限量体系的建立

当前,食品安全受到社会广泛关注,食品中生物胺的研究已成为热点问题,其研究成果有助于提高和改善食品的质量及安全性。黄酒作为我国的传统酒种,也急需在此方面开展系统研究,依据风险评估的结果,建立合理的监测限量体系,规范生产管理,降低其中生物胺的含量,提高质量和安全性。同时,加强黄酒的质量安全监控,也有助于提高我国黄酒产品的国际竞争力。

[1]Zhong J,Ye X,Fang Z,et al.Determination of biogenic amines in semi-dry and semi-sweet Chinese rice wines from the Shaoxing region[J].Food Control,2012,28(1):151-156.

[2]冯浩,毛健,黄桂东,等.黄酒发酵过程中乳酸菌的分离,鉴定及生物学特性研究[J].食品工业科技,2013,34(16):224-227.

[3]谢广发.黄酒的功能性成分与保健功能[J].酿酒,2008,35 (5):14-16.

[4]张凤杰,薛洁,王异静,等.黄酒中生物胺的形成及其影响因素[J].食品与发酵工业,2013,302(2):62-68.

[5]Tasic'T,Ikonic'P,Mandic'A,et al.Biogneic amines content in traditional dry fermented sausage Petrovská klobása as possible indicator of good manufacturing practice[J].Food Control,2012,23(1):107-112.

[6]胡鹏,罗凯,陈光静,等.食品中生物胺的研究进展[J].食品与发酵工业,2012,38(12):124-128.

[7]曲映红.发酵食品中生物胺的研究进展[J].食品工业,2012 (3):115-119.

[8]Lonvaud-Funel A.Biogenic amines in wines:role of lactic acid bacteria[J].FEMS Microbiology Letters,2001,199(1):9-13.

[9]Bach B,Le Quere S,Vuchot P,et al.Validation of a method for the analysis of biogenic amines:histamine instability during wine sample storage[J].Analytica Chimica Acta,2012,732:114-119.

[10]李志军,栾同青,钟其顶,等.发酵型饮料酒中生物胺研究进展[J].食品研究与开发,2013,34(12):111-115.

[11]朱丽丽.组胺测定方法的研究[D].无锡:江南大学,2009.

[12]吴燕燕,陈玉峰.腌制水产品中生物胺的形成及控制技术研究进展[J].食品工业科技,2014,35(14):396-400.

[13]Toro-Funes N,Bosch-Fuste J,Latorre-Moratalla M L,et al.Biologically active amines in fermented and non-fermented commercial soybean products from the Spanish market[J].Food Chemistry,2015,173:1119-1124.

[14]KalacˇP.Health effects and occurrence of dietary polyamines:a review for the period 2005-mid 2013[J].Food Chemistry,2014,161:27-39.

[15]刘景,任婧,孙克杰.食品中生物胺的安全性研究进展[J].食品科学,2013,34(5):322-326.

[16]燕慧.发酵食品中的生物胺问题及其控制措施探讨[J].中国调味品,2014,39(7):130-132.

[17]Beneduce L,Romano A,Capozzi V,et al.Biogenic amine in wines[J].Annals of Microbiology,2010,60(4):573-578.

[18]Önal A,Tekkeli S E K,Önal C.A review of the liquid chromatographic methods for the determination of biogenic amines in foods[J].Food Chemistry,2013,138(1):509-515.

[19]何庆华,吴永宁,印遇龙.食品中生物胺研究进展[J].中国食品卫生杂志,2007,19(5):451-454.

[20]Yegˇin S,U¨ren A.Biogenic amine content of boza:A traditional cereal-based,fermented Turkish beverage[J].Food Chemistry,2008,111(4):983-987.

[21]孟甜.乳酸菌产生物胺的鉴定及食品中生物胺的检测[D].无锡:江南大学,2009.

[22]García-Ruiz A,González-Rompinelli E M,Bartolomé B,et al.Potential of wine-associated lactic acid bacteria to degrade biogenic amines[J].International Journal of Food Microbiology,2011,148(2):115-120.

[23]孟祥平,张普查.食品中生物胺检测方法及控制技术的研究进展[J].食品研究与开发,2014,35(5):133-136.

[24]汪建国,沈玉根,陆伟杰,等.我国黄酒研究现状与发展趋势[J].中国酿造,2012,31(11):15-20.

[25]汪建国.黄酒中色,香,味,体的构成和来源浅析[J].中国酿造,2004,23(4):6-10,18.

[26]Cosansu S.Determination of biogenic amines in a fermented beverage,boza[J].Journal of Food,Agriculture&Environment,2009,7(2):54-58.

[27]毛青钟,俞关松.黄酒浸米浆水中优势细菌的不同对发酵的影响[J].酿酒,2010,37(5):69-73.

[28]谢广发.黄酒酿造技术[M].北京:中国轻工业出版社,2010:63-66.

[29]Linares D M,Martín M C,Ladero V,et al.Biogenic amines indairyproducts[J].Critical Reviews in Food Science and Nutrition,2011,51(7):691-703.

[30]Smit A Y,Du Toit W J,Du Toit M.Biogenic amines in wine:understanding the headache[J].South African Journal of Enology and Viticulture,2008,29(2):109-127.

[31]肖洪,丁晓雯,梁菡峪,等.发酵食品中的生物胺及其控制研究进展[J].食品工业科技,2012,33(20):346-350.

[32]Santos M H S.Biogenic amines:their importance in foods[J].International Journal of Food Microbiology,1996,29(2):213-231.

[33]EFSA Panel on Biological Hazards(BIOHAZ).Scientific opinion on risk based control of biogenic amine formation in fermented foods[J].EFSA Journal,2011,9(10):2393.

[34]Lu Y,Xin L,Chen X,et al.A survey of biogenic amines in Chinese rice wines[J].Food Chemistry,2007,100(4):1424-1428.

[35]Ten Brink B,Damink C,Joosten H,et al.Occurrence and formation of biologically active amines in foods[J].International Journal of Food Microbiology,1990,11(1):73-84.

[36]Nout M J R.Fermented foods and food safety[J].Food Research International,1994,27(3):291-298.

[37]Halász A,Baráth Á,Simon-Sarkadi L,et al.Biogenic amines and their production by microorganisms in food[J].Trends in Food Science&Technology,1994,5(2):42-49.

[38]Tailor S A N,Shulman K I,Walker S E,et al.Hypertensive Episode Associated with Phenelzine and Tap Beer-A Reanalysis of the Role of Pressor Amines in Beer[J].Journal of Clinical Psychopharmacology,1994,14(1):5-14.

[39]Landete J M,Ferrer S,Polo L,et al.Biogenic amines in wines from three Spanish regions[J].Journal of Agricultural and Food Chemistry,2005,53(4):1119-1124.

[40]张敬,赵树欣,薛洁,等.发酵型饮料酒中生物胺含量的调查与分析[J].食品与发酵工业,2012,38(6):165-170.

[41]华永有,周芬霞,林宏琳,等.HPLC-FLD法检测黄酒中9种生物胺[J].中国卫生检验杂志,2014,24(6):761-764.

[42]冯婷婷,方芳,杨娟,等.食品生物制造过程中生物胺的形成与消除[J].食品科学,2013,34(19):360-366.

[43]Chong C Y,Abu Bakar F,Russly A R,et al.The effects of food processing on biogenic amines formation[J].International Food Research Journal,2011,18(3):867-876.

[44]Zhang F,Xue J,Wang D,et al.Dynamic changes of the content of biogenic amines in Chinese rice wine during the brewing process[J].Journal of the Institute of Brewing,2013,119 (4):294-302.

[45]李平兰,张篪,江汉湖.乳酸菌细菌素研究进展[J].微生物学通报,1998,25(5):295-298.

[46]谢广发,曹钰,程斐,等.应用生物酸化浸米技术生产黄酒[J].食品与生物技术学报,2014,33(2):217-223.

[47]栾同青.黄酒酿造过程生物胺变化规律及其产生菌株研究[D].济南:齐鲁工业大学,2013.

[48]Guo X,Guan X,Wang Y,et al.Reduction of biogenic amines production by eliminating the PEP4 gene in Saccharomyces cerevisiae during fermentation of Chinese rice wine[J].Food Chemistry,2015,178:208-211.

[49]Caruso M,Fiore C,Contursi M,et al.Formation of biogenic amines as criteria for the selection of wine yeasts[J].World Journal of Microbiology and Biotechnology,2002,18(2):159-163.

Research progress in formation and control of the biogenic amine in Chinese rice wine

SONG Ying1,DONG Quan1,2,*

(1.College of Food Science,Southwest University,Chongqing 400715,China;2.National Representative Center of Experimental Teaching of Food Science and Engineering,Southwest University,Chongqing 400715,China)

Biogenic amines were a kind of low molecular weight organic compounds which containing nitrogen.In Chinese rice wine,which was a kind of traditional fermented alcoholic drink,biogenic amine was a potential harmful substance,for it was harmful to human health when taking excessive biogenic amines.The origin,influencing factors,sort,content and safety of biogenic amines in Chinese rice wine were reviewed in this paper.Moreover,some control measures were proposed to provide a reference for further improving the quality and safety of Chinese rice wine.

Chinese rice wine;biogenic amines;generate;limit;control

TS201.6

A

1002-0306(2016)08-0387-05

10.13386/j.issn1002-0306.2016.08.072

2015-07-28

宋颖(1991-),女,硕士研究生,研究方向:食品质量安全控制,E-mail:songying_1122@163.com。

*通讯作者:董全(1962-),男,博士,教授,研究方向:食品加工与质量控制,E-mail:dongquan@swu.edu.cn。

重庆市“121”科技支撑示范工程(cstc2012jcfc-jfzh0033)。