特发性血小板增多症JAK2突变患者血象与骨髓象改变

2016-09-13郑仲琦卢兴国

郑仲琦 卢兴国

特发性血小板增多症JAK2突变患者血象与骨髓象改变

郑仲琦 卢兴国

目的 探讨特发性血小板增多症(ET)JAK2突变患者血象与骨髓象特征。方法 分析18例JAK2突变阳性和25例阴性ET患者血象与骨髓象。结果 JAK2突变阳性组血小板计数、白细胞计数和中性粒细胞绝对值和血红蛋白量与红细胞计数,明显高于阴性组(P<0.01);骨髓象中,阳性组有核细胞增生明显活跃高于而增生减低低于阴性组(P<0.05)、阳性组幼粒细胞高于阴性组(P<0.05),而阴性组成熟阶段粒细胞高于阳性组(P<0.05),阳性组巨核细胞数、胞体增大和高核叶明显高于阴性组(P<0.01)。结论 JAK2突变阳性和阴性ET血象与骨髓象不同,有助于深入了解形态学与基因突变的关系和诊断。

特发性血小板增多症 JAK2突变 血象 骨髓象

Epstein和Goedel在1934年首次描述了特发性血小板增多症(ET)。随着人口老化ET已成为较常见的病种,随着近年分子标记物JAK2突变的发现,促进了人们对其诊断和分子病理上的认识[1],本文报道JAK2突变阳性和阴性ET患者血象与骨髓象变化。

1 临床资料

1.1 一般资料 2009年3月至2015年8月时期确诊ET 43例。患者来源龙游县中医院8例、浙江大学医学院附属第二医院35例。其中男26例、女17例;年龄28~83岁,中位年龄62岁。病例全部为初诊患者,诊断符合造血和淋巴组织肿瘤WHO分类(2008)制定的标准[2]。

1.2 检查方法 每例患者均有完整的血液常规、骨髓细胞学和JAK2 V617F突变等检查结果。43例标本采集,31例当天完成,12例血常规与骨髓检查标本在2d内完成。JAK2 V617F突变标本为骨髓液2ml,EDTA抗凝,采集当天送武汉康圣达独立医学实验室进行分子检测,43份标本中,有34例同时检测BCR-ABL1。

1.3 分组与分析 按JAK2 V617F是否突变分为JAK2突变阳性组。JAK2突变阳性18例,阳性率为41.9%;阴性组25例。34例同时检测BCR-ABL1全为阴性。分析JAK2突变阳性组与阴性组间血象与骨髓象的异同。

1.4 血象分析指标 血小板计数,白细胞计数、中性粒细胞绝对值和嗜碱性粒细胞检出的百分率,红细胞计数和血红蛋白量。除涂片检查嗜碱性粒细胞外,均为 XE2100 型全自动血细胞计数仪自动分析所得数据。

1.5 骨髓象分析指标 有核细胞增生程度,按中国医科院五级分类法[3]。分类200个有核细胞计算不同阶段骨髓细胞百分比和粒红比值。中性粒细胞分为幼粒细胞(早幼、中幼和晚幼)和成熟粒细胞(杆状核和分叶核粒细胞)2个组。嗜碱性粒细胞观察200个有核细胞中的阳性检出率。选择厚薄适中涂片,计数全片巨核细胞,并换算成1.5cm×3.5cm单位面积中的巨核细胞数,参考区间17~107个[4],将巨核细胞>110个者视为增多,用测微计检测巨核细胞胞体>100μm者视为大型巨核细胞,将大型巨核细胞中胞核>35μm并有明显核叶缠绕或重叠一起者视为高核叶巨核细胞。中性粒细胞碱性磷酸酶(NAP)染色用偶氮偶联法[3],参考区间为35~100分。

1.4 统计学处理 采用SPSS13统计软件包。计量资料以(±s)表示,组间比较采用t检验;计数资料以n或%表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

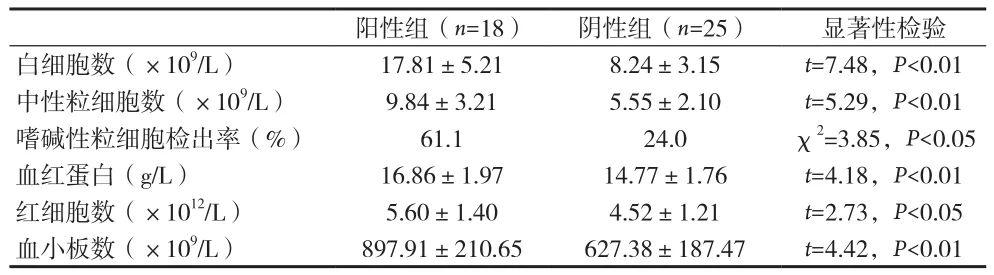

2.1 JAK2突变阳性与阴性组血象 见表1和图1。

表1 JAK2突变阳性与阴性组血象(±s)

表1 JAK2突变阳性与阴性组血象(±s)

阳性组(n=18)阴性组(n=25)显著性检验白细胞数(×109/L)17.81±5.218.24±3.15t=7.48,P<0.01中性粒细胞数(×109/L)9.84±3.215.55±2.10t=5.29,P<0.01嗜碱性粒细胞检出率(%)61.124.0χ2=3.85,P<0.05血红蛋白(g/L)16.86±1.9714.77±1.76t=4.18,P<0.01红细胞数(×1012/L)5.60±1.404.52±1.21t=2.73,P<0.05血小板数(×109/L)897.91±210.65627.38±187.47t=4.42,P<0.01

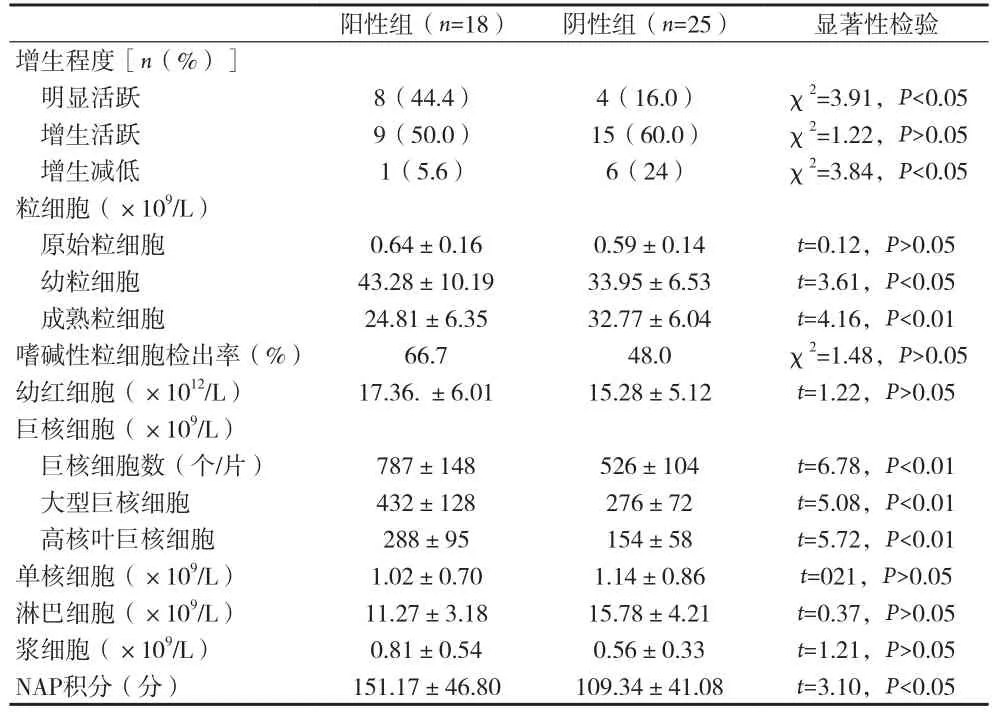

2.2 JAK2突变阳性与阴性组骨髓象 见表2和图1。

表2 JAK2突变阳性与阴性组骨髓象(±s)

表2 JAK2突变阳性与阴性组骨髓象(±s)

阳性组(n=18)阴性组(n=25)显著性检验增生程度[n(%)]明显活跃8(44.4)4(16.0)χ2=3.91,P<0.05增生活跃9(50.0)15(60.0)χ2=1.22,P>0.05增生减低1(5.6)6(24)χ2=3.84,P<0.05粒细胞(×109/L)原始粒细胞0.64±0.160.59±0.14t=0.12,P>0.05幼粒细胞43.28±10.1933.95±6.53t=3.61,P<0.05成熟粒细胞24.81±6.3532.77±6.04t=4.16,P<0.01嗜碱性粒细胞检出率(%)66.748.0χ2=1.48,P>0.05幼红细胞(×1012/L)17.36. ±6.0115.28±5.12t=1.22,P>0.05巨核细胞(×109/L)巨核细胞数(个/片) 787±148526±104t=6.78,P<0.01大型巨核细胞432±128276±72t=5.08,P<0.01高核叶巨核细胞288±95154±58t=5.72,P<0.01单核细胞(×109/L)1.02±0.701.14±0.86t=021,P>0.05淋巴细胞(×109/L)11.27±3.1815.78±4.21t=0.37,P>0.05浆细胞(×109/L)0.81±0.540.56±0.33t=1.21,P>0.05 NAP积分(分)151.17±46.80109.34±41.08t=3.10,P<0.05

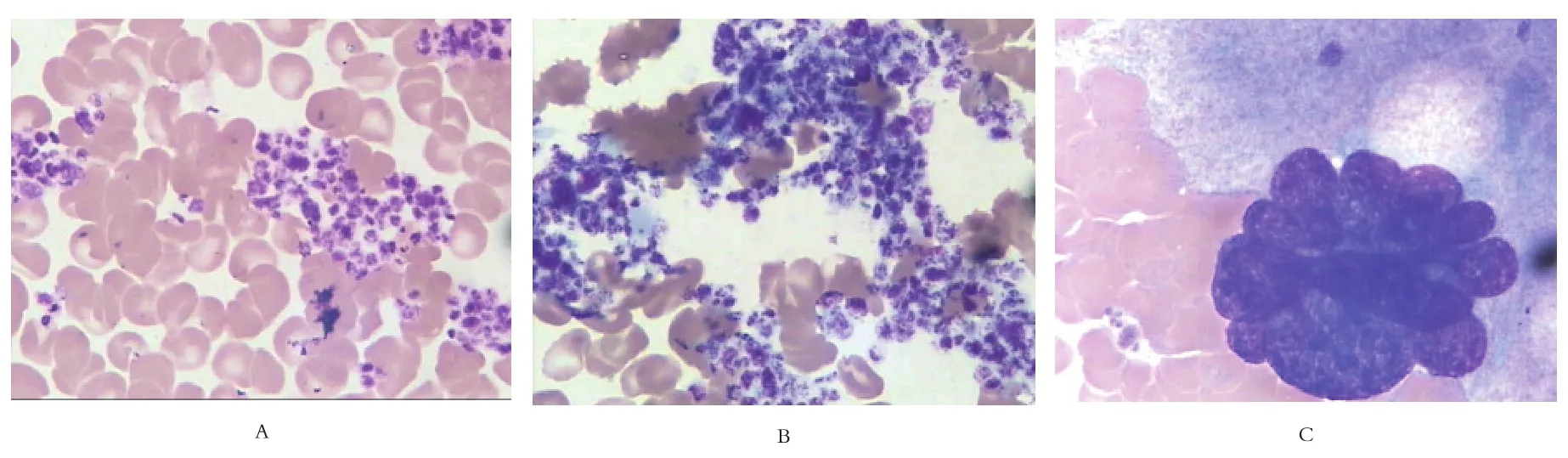

图1 特发性血小板增多症[A为JAK2突变阳性血片,除血小板片状特征外,红细胞分布较密集,也是一个观察的特征;B为阴性患者红细胞分布基本正常;C为阳性患者骨髓涂片,除红细胞分布较密集外,多见大型和高核叶巨核细胞]

3 讨论

近年认识到酪氨酸激酶信号转导通路异常激活常与骨髓增殖性肿瘤(MPN)的病理有关。如CML的Ph染色体,产生了一个杂合基因(BCR-ABL1),与白血病发生有关,WHO将BCR-ABL1阳性的CML称为BCR-ABL1+CML[2],MPN其他类型阴性的称为BCRABL1阴性MPN。2004年在真性红细胞增多症(PV)病例中发现酪氨酸激酶JAK2(JAK2V617F)体细胞变异,认识了PV、ET和原发性骨髓纤维化(PMF)的分子病理机制。这三种类型JAK2突变阳性率分别为81%~99%、41%~72%和39%~57%[1]。JAK2激酶基因编码JAK2蛋白酪氨酸激酶,参与幼红细胞膜上红细胞生成素受体(EPOR)或巨核细胞膜上血小板生成素受体(TPOR)结合红细胞生成素(EPO)或结合血小板生成素(TPO),促进红系祖细胞或巨核细胞造血并调控细胞凋亡。当JAK2突变时由于负调节结构域功能缺失,使红细胞造血和血小板造血不受这一机制的影响而使下游信号蛋白持续处于激活状态,结果导致红系或巨核细胞的增殖过度[1,2]。

本文检测ET患者JAK2突变阳性率为41.9%,低于文献报道。JAK2突变已被列为诊断的分子指标[1],并认为突变阳性者白细胞和血小板数偏高,可能存在病理机制上的差异[2]。本资料表明,JAK2突变阳性ET者白细胞计数与中性粒细胞绝对值,红细胞计数与血红蛋白量,血小板计数均高于阴性组。且血片分类中嗜碱性粒细胞阳性检出率,突变阳性组高于阴性组。进一步表明突变阳性与阴性组间血细胞有明显差异。

分析JAK2突变阳性和阴性组骨髓象,发现增生明显活跃病例,为阳性组高于阴性组,而造血减低病例又为阴性组高于阳性组;加之幼粒细胞百分比为阳性组高于阴性组,而成熟阶段粒细胞阴性组高于阳性组,表明JAK2突变阳性组的骨髓有核细胞增多,除巨核细胞外,主要为幼粒细胞增多,指示JAK2突变患者伴随粒细胞增多有更明显的有效增殖性,并与外周血白细胞增高和粒细胞增多相吻合。观察ET患者NAP活性,发现阳性组积分高于阴性组。观察有核红细胞和形态,在阳性与阴性两组之间无明显差异,但涂片上红细胞分布密度可见阳性组较阴性组为密集,结合红系造血提示阳性组外周血红细胞和血红蛋白量升高的原因之一,可能比阴性组患者有更明显的细胞凋亡异常机制。巨核细胞变化是ET最重要的特征,即数量明显增加与胞体增大及高核叶[1~4],这与观察到的CML巨核细胞增加但为小型且核叶不增加的特征显著不同[5]。巨核细胞,在JAK2突变阳性与阴性两组中变化均显著。首先是阳性组巨核细胞数明显高于阴性组,大型巨核细胞和高核叶细胞数量也明显高于阴性组。大型和高核叶巨核细胞常是倍体最高和生成血小板最多的细胞,与JAK2突变阳性患者外周血有更高的血小板计数相关。大型巨核细胞和高核叶巨核细胞虽是ET形态学诊断的主要特征。但需要与一部分感染等疾病鉴别[6]。

1 卢兴国.慢性髓系肿瘤诊断学.北京:人民卫生出版社,2013.113~118,151~155.

2 Swerd1ow SH, Campo E, Harris NL, et a1. Wor1d Hea1th Organization (WHO) c1assification of tumors patho1ogy and genetics of tumors of haematopoietic and 1ymphoid tissues,4th ed. Lyon:IARC press,2008.

3 尚红,王毓三,申子瑜.全国临床检验操作规程.第四版,北京:人民卫生出版社,2015.31~62.

4 卢兴国.现代血液形态学理论与实践.上海:上海科学技术出版社,2003.43~44.

5 郑仲琦.巨核细胞在慢性粒细胞白血病与类巨白血病反应鉴别诊断中的意义.浙江临床医学,2001,3(1):24.

6 胡型忠,龚旭波,卢兴国.细菌和真菌感染患者骨髓巨核细胞形态观察.中华临床感染病学杂志,2011,4(2):102~104.

324400 浙江省龙游县中医院检验科(郑仲琦)

310009 浙江大学医学院附属第二医院(卢兴国)