国家级贫困县“帽子”的“棘轮效应”

——基于全国2 073个区县的实证研究

2016-09-08郭君平荆林波

郭君平 荆林波 张 斌

国家级贫困县“帽子”的“棘轮效应”

——基于全国2 073个区县的实证研究

郭君平荆林波张斌

文章利用内地31省(直辖市、自治区)2 073个区县数据,分析了国家级贫困县“帽子”或身份的路径依赖现象。研究发现,影响最新扶贫重点县、集中连片特困县和双重贫困县择定的因素有所差异,但其共同因素包括八七扶贫重点县身份、农民人均纯收入、人均GDP、乡村从业人数以及革命老区身份。无论控制其他影响因素与否,国家级贫困县“帽子”均存在显著的“棘轮效应”。在其他条件不变情况下,全国有八七扶贫重点县身份的候选县入选最新扶贫重点县、集中连片特困县及双重贫困县的概率比普通县分别高39%、14%、12.5%;而且此种效应区域差异明显,相比其他地区,革命老区、民族地区、边疆地区、西部地区和山区地带国家级贫困县“帽子”的棘轮效应更大。其主要原因是经济利益争夺与政治考量,部分国家级贫困县仍处于深度贫困之中,还有不少国家级贫困县徘徊在脆弱性或不稳定脱贫边缘,以及国家级贫困县调整周期过长、缺乏动态评估体系和退出机制。

国家级贫困县; 棘轮效应; 关联分析; Probit模型; Logit模型

作为一种社会资源分配方式,国家级贫困县政策是我国政府最重要的反贫困政策,其设立标志着区域扶贫政策开始向国定贫困县倾斜[1-2]。为有效解决农村贫困问题,缩小地区差距,国务院扶贫办自1986年启动扶贫开发战略并确定331个国家级贫困县以来,又相继进行了三次“扩充—微调—双管齐下”的渐进式调整,即1994年(592个)、2001年(592个)和2011年(832个,含扶贫重点县或片区县)。期间,选择“贫困县”作为政府扶贫主战场,主要缘于五点原因:一是早期农村贫困人口相对集中,绝大多数分布于664个国家和省级贫困县。例如,2001年认定的所有扶贫重点县包含了中国60%以上的贫困人口[3-4]。二是减缓区域贫困(贫困县的贫困)和群体贫困(农村人口的贫困)可以同步进行。三是县具有行政区划和地理条件合二为一的特点,有利于政策自上而下执行和县域内资源整合[5]。四是前期县级留存的数据、资料相对较全且易于瞄准,而更小的扶贫单位瞄准成本高且可操作性差。再者,在扶贫资源约束和提高减贫效益目标下,将分散资金集中投入至贫困重点县可冲击其原有经济增长模式,从而改变当地贫困状况。

由于国家级贫困县是指由国务院扶贫办经过考核认定并能获得从国家到地方的各类财政拨款和援助的贫困县区,而非字面意义上的国内最穷县,因此,国家级贫困县如何从数千个县级单位中产生,一直是相关政策研究极为关注的重要问题。在此基础上,以往国家级贫困县“帽子”或身份是否并且在多大程度上影响新一轮国家级贫困县的认定,更是一项亟待和值得深入研究的课题。但是,迄今学界鲜有学者专门撰文对国家级贫困县“帽子”的“棘轮效应”作系统的质化或量化分析(尤其缺少)。文中“棘轮效应”乃中性概念,意指普通候选县戴上国定贫困县“帽子”后由于一种或诸种原因在相当程度上具有不可逆转性,即国家重新调整贫困县名单时,这类县易于延续既有贫困县身份(即存在路径依赖性),而较难退出。

从历史文献资料来看,国内外以国家级贫困县为研究对象的学术专论为数不多,且侧重以下内容:一是入选国家扶贫重点县的决定因素,可大致分为经济因素(如人均纯收入、人均谷物产量、总收入中工业份额及人均GDP等)、政治因素(如是否革命老区或少数民族地区等)和地理位置因素(如西部地区、边疆地区或山区地带等)[6-9]。二是国家级贫困县确定、推行及调整中存在的问题或负面效应。例如,贫困县功能泛化和扩大化、评定指标与数据来源可争议、相关标准和程序不够透明、政策路径依赖明显、虚假申报致资源分配不公、扶贫瞄准精度下降、资金“跑冒滴漏”严重以及出现“滞(等靠要)、阔(穷摆阔)、乱(富县戴穷帽)、怕(摘帽成罪人)、浮(人浮于事)”等怪象[2]14,[5]33,[10-11]。三是国家级贫困县政策的减贫成效。对此问题,学者间形成了两种近乎对立的观点:一种认为贫困重点县的扶贫政策或资金投入能明显改善当地落后面貌并促进农民增收[12-16];另一种认为贫困县瞄准的“低命中率”与“高漏出量”现象突出[17-19],而且县域内扶贫项目仅使较为富有的农户家庭受益,并未提高贫困户的收入和消费水平[8]795,[20]。

与以往研究相比,本文力图减少主观价值判断,以客观事实为依据,通过构建从全局到局部的样本空间和分类型、分区域的对比分析框架,基于分县数据实证检验并测算比较全国及不同地区国家级贫困县“帽子”的“棘轮效应”。这既有助于从根源上对其存在性、程度大小(含类型差别)、区域差异、内在机理及成因进行系统梳理、深入认识和准确把握,为各级政府扶贫部门的政策制定或制度安排提供重要信息和参考依据,也有益于从研究视角、研究内容和研究设计等方面发展已有文献,在总结扶贫实践经验中体现贫困治理理论价值,以期为后续相关研究作铺垫。

一、研究设计

(一)模型、变量和方法

本文旨在通过分析八七*“八七”的含义是:对当时全国农村8 000万贫困人口的温饱问题,力争用7年左右的时间(1994—2000年)基本解决。扶贫重点县身份对最新扶贫重点县、集中连片特困县或双重贫困县(同时是最新扶贫重点县和集中连片特困县)评定的影响来考察国家级贫困县“帽子”的“棘轮效应”。为此,构造如下计量经济学方程:

Npcountyi=αijpcounty_87+βijX1+βijX2+

βijX3+μiji=1,2,3

(1)

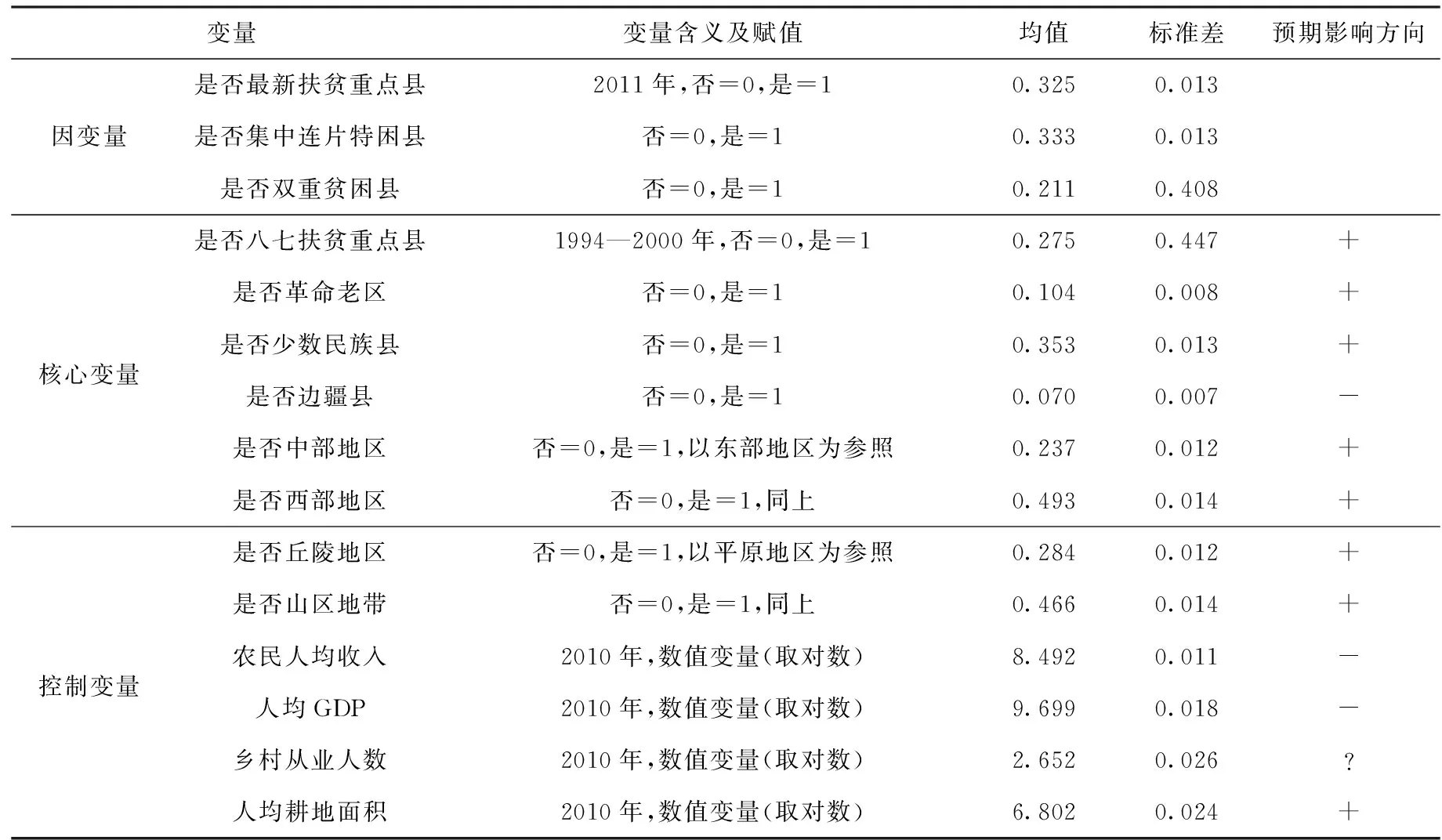

式(1)中,Npcounty1、Npcounty2和Npcounty3分别表示是否最新扶贫重点县、集中连片特困县以及双重贫困县。pcounty_87表示是否八七扶贫重点县,是文中关注的核心变量。X1~X3是参照以往文献和相关理论选取的一组控制变量,其中,X1表示社会历史特征,主要出于政治、历史因素的考虑,包括是否革命老区县、是否少数民族县两指标;X2表示人口地理特征,如乡村从业人数、是否中部地区、是否西部地、是否丘陵地区、是否山区以及是否边疆县等;X3表示资源与经济水平特征,包括人均耕地面积、农民人均纯收入和县人均GDP,后两指标取自国家贫困重点县测定的“631指数”法则*“631指数法”:贫困人口(占全国比例)占60%权重(其中绝对贫困人口与低收入人口各占80%与20%比例);农民人均纯收入较低的县数(占全国比例)占30%权重;人均GDP低的县数、人均财政收入低的县数占10%权重。。各变量说明见表1。

鉴于因变量是取值为0或1的虚拟变量,因此拟用probit模型和logit模型。其中,Probit回归建立在正态分布理论基础上,其模型应用形式为:

表1 变量释义、赋值及描述性统计

注:尽管集中连片特困县2011年公布,最新扶贫重点县2011年底调整(2012年初公布),但这两类贫困县的择定依据是2010年的数据资料。

(Y=1|X)=P(Y*>0|X1,X2,…,Xi)=

∅(β0+β1X1+β2X2+…βiXi)

(2)

式(2)中,Y是实际观测到的因变量,Y=1代指最新扶贫重点县、集中连片特困县或双重贫困县,而Y=0表示否;Y*是不可观测的潜变量,∅(·)表示标准正态分布的累计分布函数;X1,X2,Xi为影响因素;β0,β1,β2,…,βi为待估系数。

与Probit模型不同,Logit模型建立在逻辑分布理论基础上,其基本形式为:

(3)

作线性变换后可得:ln(P/(1-P))=∑Xβ,式中符号含义同前。为便于稳健性检验和直观解释模型估计结果,同时运用Probit模型和Logit模型进行回归,并给出各自变量的边际效应,意指在其他变量取均值时,某自变量每变动一单位对因变量处于某状态的概率有多大影响。

(二)数据来源与样本特征

文章数据采自公开统计资料,包括《中国县(市)社会经济统计年鉴》《中国区域经济统计年鉴》中国经济与社会发展统计数据库以及《中国农村贫困监测报告》等,后经整理形成一个含2 073个样本区县(覆盖内陆31省区、直辖市)的截面数据。其中,八七扶贫重点县571(缺失21个*八七扶贫重点县共592个,缺失的21个区县是:安徽六安,江西宁冈,河南信阳、卢氏,湖北宁可,海南通什,重庆五桥区、天城区,四川黔江、嘉陵区,宁夏固原,甘肃定西、平川,陕西铜川、安康、延安和榆林,云南东川、昭通、中甸和临沧。),占27.54%;最新扶贫重点县583个(缺失9个*最新扶贫重点县共592个,缺失的9个区县:安徽颖东、裕安,重庆万州、黔江区,四川嘉陵区,云南东川,陕西印台、汉滨,甘肃麦积区。),占28.12%;集中连片特困县668个(缺失12个*集中连片特困县共680个,缺失的12个区县是:重庆黔江区,四川巴州区、元坝区,甘肃北道区,陕西汉滨区,青海冷湖行委、大柴旦行委、茫崖行委,贵州西秀区,云南隆阳区,西藏城关区、双湖办事处。),占32.22%;双重贫困县有438个(缺失2个*双重贫困县共440个,缺失的2个区县是重庆黔江区和四川朝天区。),占21.23%;非贫困县1 260个,占60.78%。

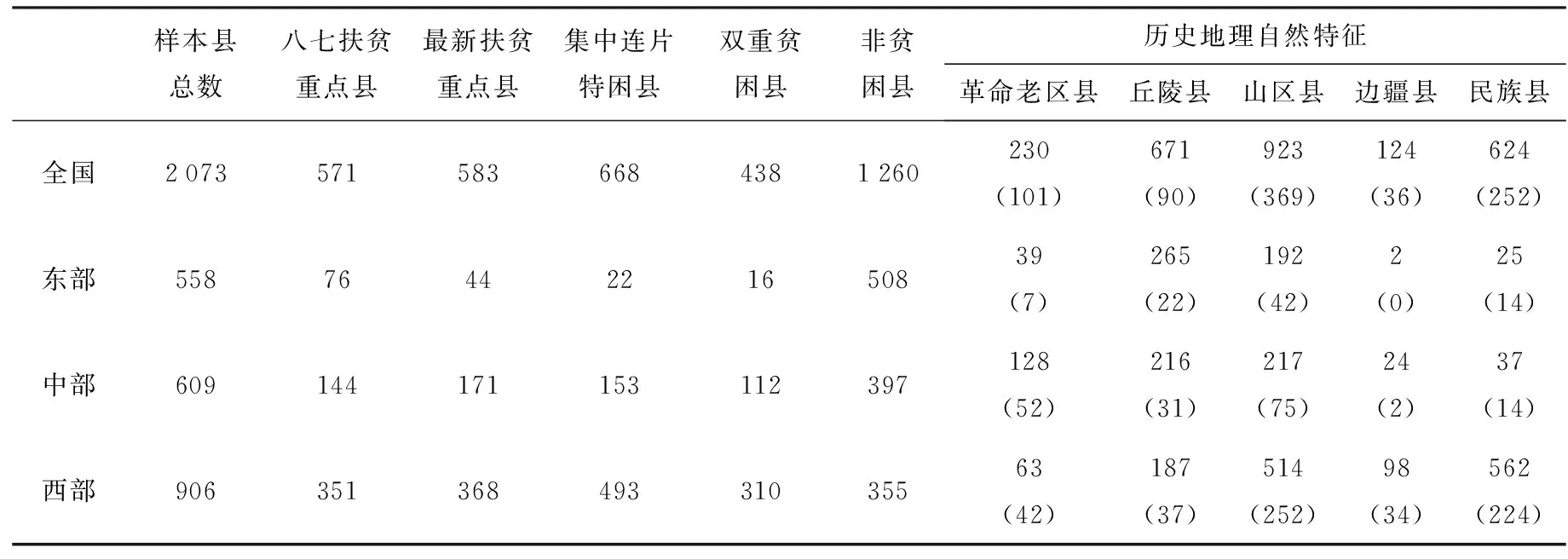

表2显示了样本县的构成与分布特征:(1)八七扶贫重点县、最新扶贫重点县、集中连片特困县以及双重贫困县都主要集聚在中、西部地区,且西部占比最高;(2)革命老区县大多数处于中、西部地区(以中部为主),且被认定为国家级贫困县的比例也比东部地区高;(3)丘陵县基本在东、中部地区(以东部为主),但其中国家级贫困县多在中、西部;(4)山区县、边疆县以及民族县主要分布在中、西部地区,尤以西部为主,其中民族县、山区县被择定为国家级贫困县的比例相对更高。

表2 样本县的基本构成与特征 单位:个

注:革命老区县是指境内90%以上的乡、镇属于革命老区的县区;丘陵县、山区县均以国家统计局的定义为准;边疆县指部分区域处于国界线上;民族县即少数民族聚居县;括号内为八七扶贫重点县个数。

二、实证计量分析

(一)推断性统计:关联分析

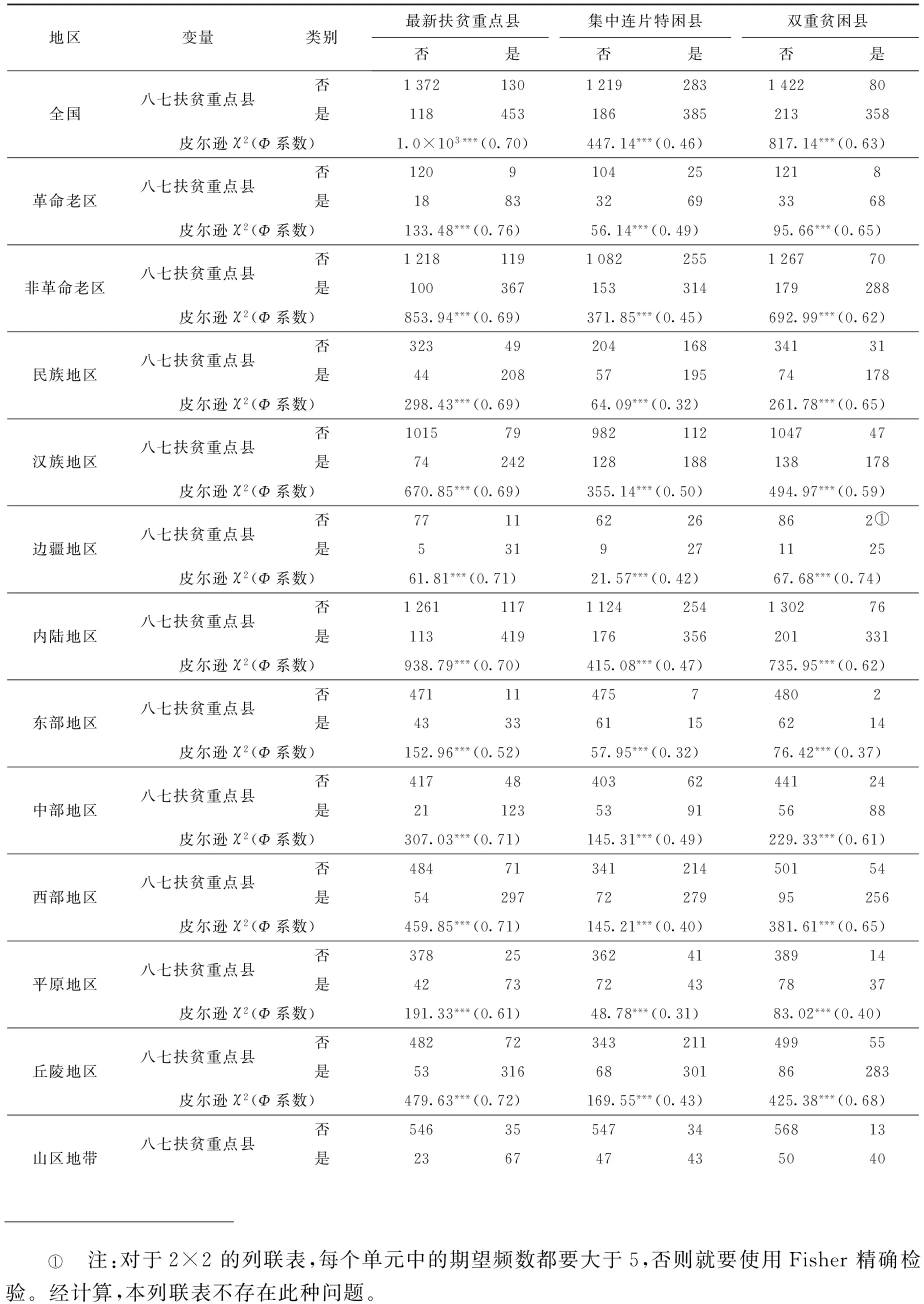

本研究首先采用列联分析揭示八七扶贫重点县身份与能否入选最新扶贫重点县(或集中连片特困县、双重贫困县)之间是否存在某种关联性,并测算其强弱和方向。研究假设如下:H0:是否八七扶贫重点县与是否最新扶贫重点县(或集中连片特困县、双重贫困县)无关;H1:是否八七扶贫重点县与是否最新扶贫重点县(或集中连片特困县、双重贫困县)相关。在列联分析中,测度相关程度的系数有Φ系数、列联系数和Cramer’s V系数,前者仅适用于2×2列联表,而后两者适用于大于2×2的列联表,本文采用Φ系数。当Φ=1表明变量X与Y完全相关,Φ=0表明变量X、Y之间相互独立,Φ系数越接近于1,表明变量X与Y越相关,Φ系数越接近于0,表明变量X与Y越不相关[21]。其中,Φ≥0.8时两变量高度相关;0.5≤Φ<0.8时两变量中度相关;0.3≤Φ<0.5时两变量低度相关;Φ<0.3时相关程度极弱。

经卡方检验和Φ相关系数测算后发现(表3),在全国及不同地区,最新扶贫重点县、集中连片特困县和双重贫困县中属于八七扶贫重点县的比重均超过一半,但这些地区的集中连片特困县中属于八七扶贫重点县的占比均远低于最新扶贫重点县和双重贫困县中的同类占比;此外,所有皮尔逊卡方值均极显著,这表明候选县是否有八七扶贫重点县身份与能否入选最新扶贫重点县(或集中连片特困县、双重贫困县)存在显著相关;不仅如此,变量是否八七扶贫重点县与是否最新扶贫重点县或双重贫困县基本呈中度相关,与是否集中连片特困县总体呈低度相关。

表3 交叉列联表卡方检验与关联程度测量

注:括号内是Φ系数,带“***”的是皮尔逊卡方值,表示在1%置信水平显著,余下数值均是各类型县数量(个)。

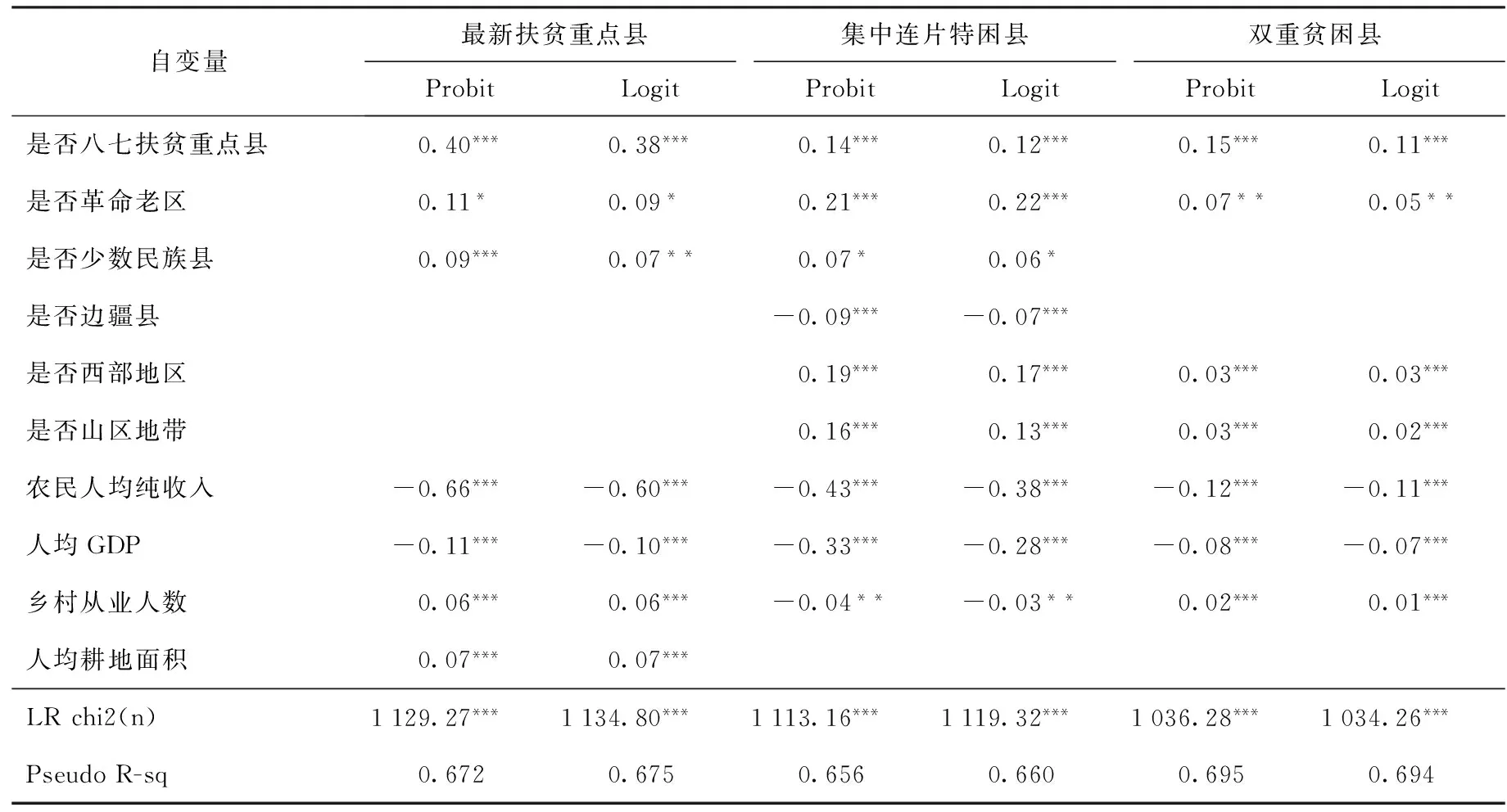

(二)计量分析结果

列联表是基于单因素的分析,未控制其他因素的影响。为更准确分析核心变量的影响效应,需进一步采用计量回归分析。而在此之前,检验多重共线性问题不可或缺。通常检验自变量多重共线性有多种方法,如相关系数法、矩阵法和方差膨胀因子法。经计算,全样本自变量间的相关系数最大为0.73(人均GDP与农民人均纯收入高度相关),高于存在共线性的门槛值0.70[22],因此,预设模型存在多重共线性的可能性较大。为处理这一问题,本文利用逐步回归筛选、剔除引起多重共线性的变量,结果如表4所列。

表4 全样本国家级贫困县“帽子”的“棘轮效应”(逐步回归法)

注:表中仅汇报估计的边际效应,稳健性标准差予以省略;*、**、***分别表示在10%、5%和1%的置信水平上显著,下同。

核心变量是否八七扶贫重点县对因变量是否最新扶贫重点县、集中连片特困县或双重贫困县均有极显著正向影响。详言之,相比普通县,有八七扶贫重点县身份的候选县入选最新扶贫重点县、集中连片特困县和双重贫困县的概率分别高39%、13%、13%*注:此处取Probit模型和Logit模型估计的边际效应均值,再转换成百分比,即(40%+38%)/2=39%,(14%+12%)/2=13%,(15%+11%)/2=13%。下同。。

除核心变量外,影响最新扶贫重点县、集中连片特困县和双重贫困县择定的共同因素还有是否革命老区、农民人均纯收入、人均GDP以及乡村从业人数。其中,革命老区县入选以上三种国家级贫困县的概率分别比非革命老区县高10%、21.5%和6%,这体现了中央政府对此类县的政策性照顾。农民人均纯收入每提高1个百分点,候选县入选三种国家级贫困县的概率分别约降低0.63%、0.41%和0.12%。人均GDP每提高1个百分点,候选县入选三种国家级贫困县的概率依次约下降0.11%、0.31%和0.08%。这暗含着候选县的农民收入和经济水平越高,入选国家级贫困县的可能性越低。乡村从业人数每增大1个百分点,候选县入选最新扶贫重点县、双重贫困县的概率分别约提高0.06%和0.02%,而入选集中连片特困县的概率约下降0.04%,其原因可能是片区特困候选县的乡村从业人员*乡村从业人员是指乡村人口中16岁以上实际参加生产经营活动并取得实物或货币收人的人员,不包括户口在家的在外学生、现役军人、丧失劳动能力者、待业人员以及家务劳动者。中非农就业人数占比较大。

此外,上述三种国家级贫困县的认定还受其他不完全相同的因素影响。其中,少数民族县入选最新扶贫重点县、集中连片特困县的概率分别比汉族县高8%和6.5%;人均耕地面积每增加1个百分点,候选县入选最新扶贫重点县的概率提高0.07%。边疆县入选集中连片特困县的概率比内陆县低8%;西部地区县入选集中连片特困县、双重贫困县的概率分别比中西部地区县高18%和3%;山区地带县入选集中连片特困县、双重贫困县的概率分别比平原、丘陵地区县高14.5%和2.5%。

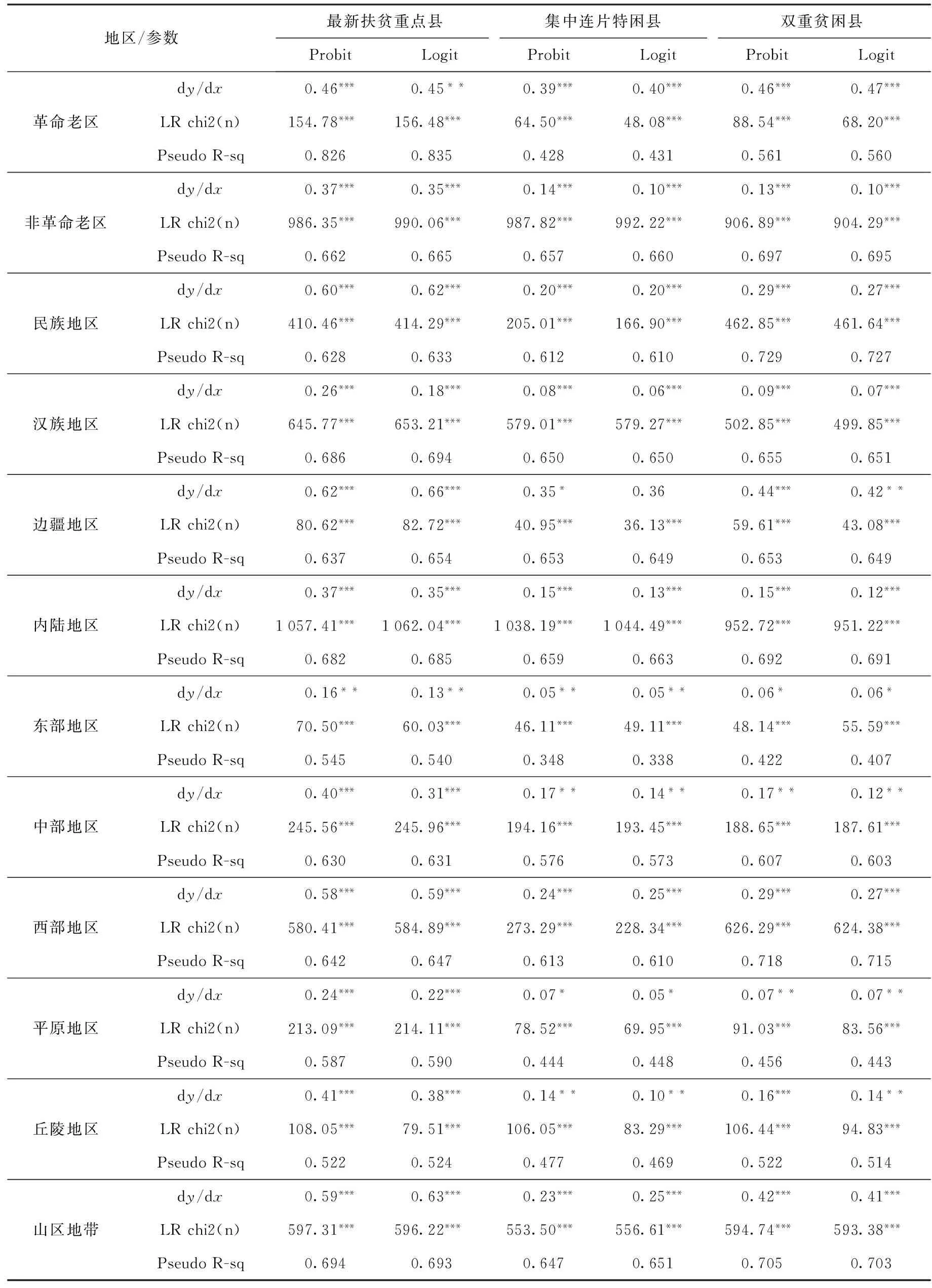

区域差异始终是经济学和地理学研究的热点问题[23]。为考察地区特性和差异性,下文基于式(1)根据研究需要通过调整相关自变量衍生出多个“子”计量方程式*受篇幅所限,不一一列举,读者若需要,可与作者联系。,然后对各分样本采用逐步回归法得到表5所示结果。从中可知,核心变量在各子模型中均影响显著,抑或在按不同标准划分的地区中八七扶贫重点县身份对最新扶贫重点县、集中连片特困县和双重贫困县的评定均有或强或弱、或大或小的显著作用。这意味着国家级贫困县身份或“帽子”的棘轮效应存在区域差异(含组内和组间差异),而此空间格局主要由自然禀赋、区位条件、人口结构、发展历史以及政治文化背景不同所致。

在革命老区,相比普通候选县,有八七扶贫重点县身份的候选县入选最新扶贫重点县、集中连片特困县和双重贫困县的概率分别高45.5%、39.5%和46.5%。同样,在非革命老区,有八七扶贫重点县身份的候选县入选以上三种国家级贫困县的概率分别比普通候选县高36%、12%、11.5%。对比上述入选概率来看,革命老区国家级贫困县“帽子”的棘轮效应约是非革命老区的1.26~4.04倍,其主要原因之一即是党和国家出于对这类地区历史贡献的政治考虑,具体体现在政策上倾斜和优待。

在少数民族地区,有八七扶贫重点县身份的候选县入选三种国家级贫困县的概率分别比普通候选县高61%、20%和28%。在汉族地区,相较于普通候选县,该地具有八七扶贫重点县身份的候选县入选三种国家级贫困县的概率分别高22%、7%和8%。据此计算,民族地区国家级贫困县“帽子”的棘轮效应约是汉族地区的2.77~3.5倍。对此现象,除少数民族地区更贫穷落后因素外,还可从响应国家民族政策、加快民族地区发展和实现共同繁荣的角度解释。

在边疆地区,与普通候选县相比,有八七扶贫重点县身份的候选县入选三种国家级贫困县的概率依次高64%、35%和43%。在内陆地区,有八七扶贫重点县身份的内陆候选县入选三种国家级贫困县的概率分别比普通候选县高36%、14%和13.5%。两地相比,边疆地区国家级贫困县“帽子”的棘轮效应约是内陆地区的1.78~3.16倍。

在东部地区,有八七扶贫重点县身份的候选县入选三种国家级贫困县的概率比普通候选县依序高14.5%、5%和6%。在中部地区,相较普通候选县,该地有八七扶贫重点县身份的候选县入选三种国家级贫困县的概率分别高35.5%、15.5%和14.5%。在西部地区,有八七扶贫重点县身份的候选县入选三种国家级贫困县的概率分别比普通候选县高58.5%、24.5%和28%。其中,西部地区国家级贫困县“帽子”的棘轮效应平均约是东、中部地区的4.53倍和1.72倍,而这可能是由地理位置、矿物资源、开放程度以及过去“不平衡”经济政策等因素所致。

在平原地区,与普通候选县相比,有八七扶贫重点县身份的候选县入选三种国家级贫困县的概率分别高23%、6%和7%。在丘陵地区,有八七扶贫重点县身份的候选县入选三种国家级贫困县的概率分别比普通候选县高39.5%、12%和15%。在山区地带,相较普通候选县,有八七扶贫重点县身份的候选县入选三种国家级贫困县的概率分别高61%、24%和41.5%。相较而言,山区地带国家级贫困县“帽子”的棘轮效应平均约是平原、丘陵地区的4.19倍和2.10倍,对此可能的解释是不同地形类型的地区在交通便利性、耕地资源、与外界联通性以及商品规模化生产等方面差别巨大。

表5 不同地区分样本国家级贫困县“帽子”的“棘轮效应”(逐步回归法)

注:dy/dx表示核心变量的边际效应;为节省篇幅,子模型中各变量的其他估计参数均予省略,下同。

(三)稳健性检验

将式(16)作为价值函数,可以实现磁链和转矩快速跟随给定值,但是逆变器的开关频率较高,在中高压的驱动场合中,期望在保证控制性能的同时降低逆变器的开关频率.相应地,在价值函数中对开关切换次数进行约束,低开关频率模型预测直接转矩控制(LSFMPDTC)的价值函数可以表示为

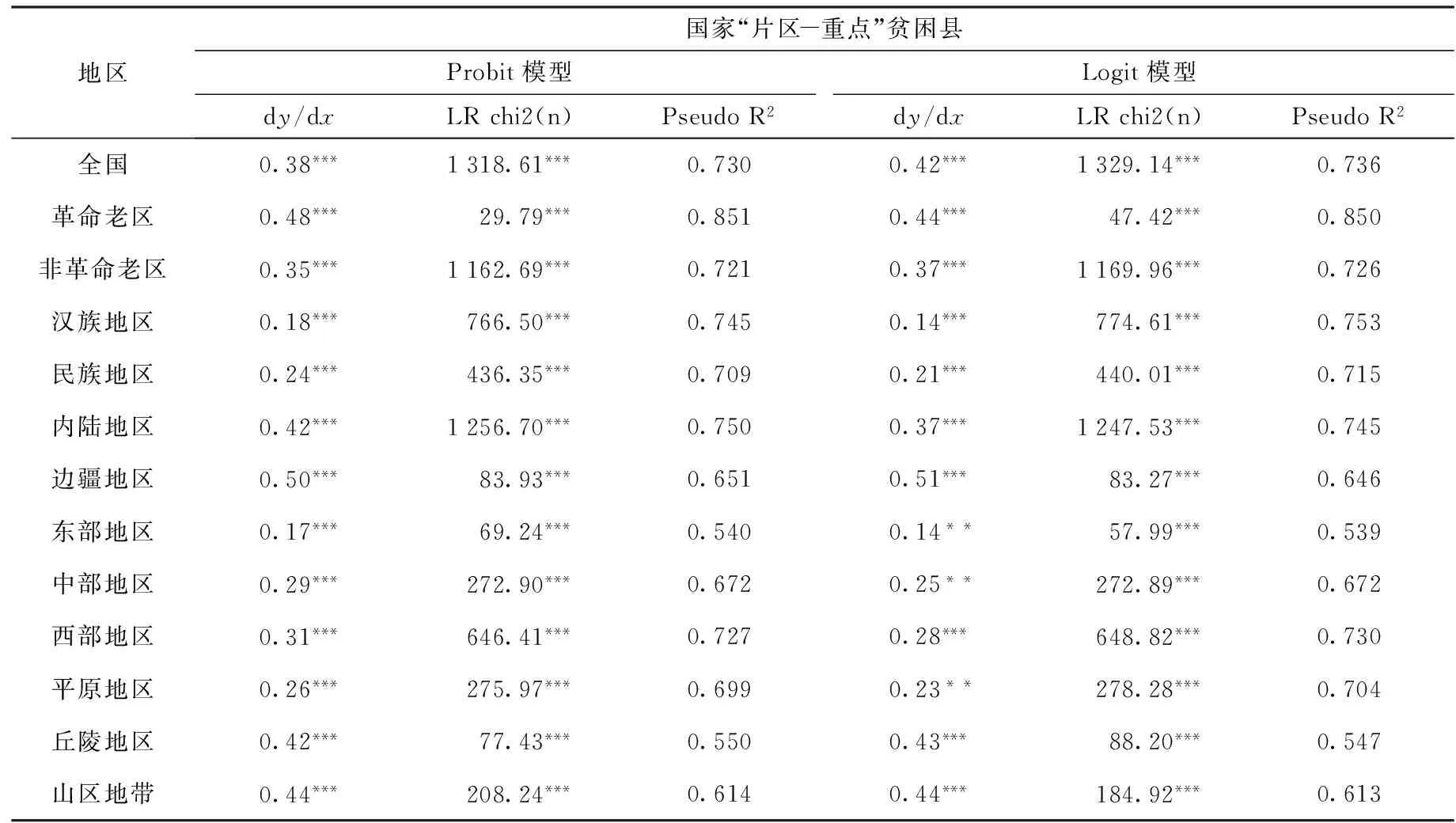

每种统计计量方法均有各自特点、前提假设(或适用条件)和局限性,而同时选择数种方法对数据进行印证分析则显得极为必要。为检验上述结果的稳健性,除采用probit模型和logit模型两种方法外,还对国家“片区- 重点”贫困县(指最新扶贫重点县与集中连片特困县的并集)的全国及分区域样本进行逐步回归估计,得到与上文相似结论:国家级贫困县“帽子”具有显著“棘轮效应”和区域差异性,即全国及其不同地区有八七扶贫重点县身份的候选县入选国家“片区- 重点”贫困县的概率相比普通县均要高且大小各异(表6)。综上,本文核心结论稳健。

表6 稳健性检验:替换研究对象类型

(四)成因分析与扩展性讨论

前文从经验分析视角证实了国家级贫困县虽“戴帽”不易,但“摘帽”更难这一事实。但是,鉴于不同区域此种现象的致因或同或异、或综合或单一,因此,为避免重复论述和进行更深层次分析,特将国家级贫困县“帽子”产生“棘轮效应”的根源系统归纳如下:

第一,国家级贫困县“帽子”背后存在政治照顾性考虑和经济利益之争。除了体现在革命老区和少数民族地区贫困县同等条件下得到优先或特殊照顾,另一方面体现在各县政府争相抢夺“贫困县之名”(闻着臭、吃着香),事后又受利益集团(包括县级政府官员和既得利益的低收入人口两类群体)共同阻碍“脱贫摘帽”。根据目前的扶贫政策,国家级贫困县可享受财政支持、税收减免、金融服务(如扶贫贴息贷款、小额信用贷款和残疾人康复扶贫贷款)、以工代赈、人才保障(西部计划)、外资扶贫、教育支持(雨露计划和高考定向招生)以及社会扶贫(包括定点扶贫、东西协作扶贫和社会组织、民间团体、私营企业扶贫活动)等方面好处。

以财政扶贫资金为例,2015年中央财政预算安排扶贫资金补助地方部分高达460.9亿元,同比增长8%。其中,发展资金370.1亿元,同比增长9.39%;少数民族发展资金40亿元,同比增长4.68%;以工代赈资金41亿元,与上年持平;“三西”资金3亿元,未有变化;国有贫困林场扶贫资金4.2亿元,同比增长16.67%;国有贫困农场扶贫资金2.6亿元,同比增长8.33%*数据来源:①《中央财政全年460.9亿元扶贫资金全部下拨》(http:∥news.xinhuanet.com/fortune/2015-07/21/c_1115993640.htm);②《中央财政下拨153亿元扶贫资金支持农村扶贫开发》(http:∥www.chinapolicy.net/bencandy.php?fid-34-id-40209-page-1.htm)。。另据国家统计局历年《中国农村贫困监测报告》*数据来源:国家统计局住户调查办公室. 中国农村贫困监测报告. 北京:中国统计出版社,2002—2011年。数据,2002—2010年期间,去除物价因素后,全国国定贫困县年县均扶贫资金由0.42亿元增至1.26亿元;若分摊到个人,所有国定贫困县中贫困人口年人均扶贫资金由518.9元增至4 423元。其中,2009年是一个分水岭,国定贫困县贫困人口的人均投入扶贫资金开始反超2011年最新国家贫困线(年人均2 300元);之后仅一年时间(财政扶贫支持力度空前),国定贫困县贫困人口的人均投入扶贫资金即超出了最新国家贫困线的92.3%。

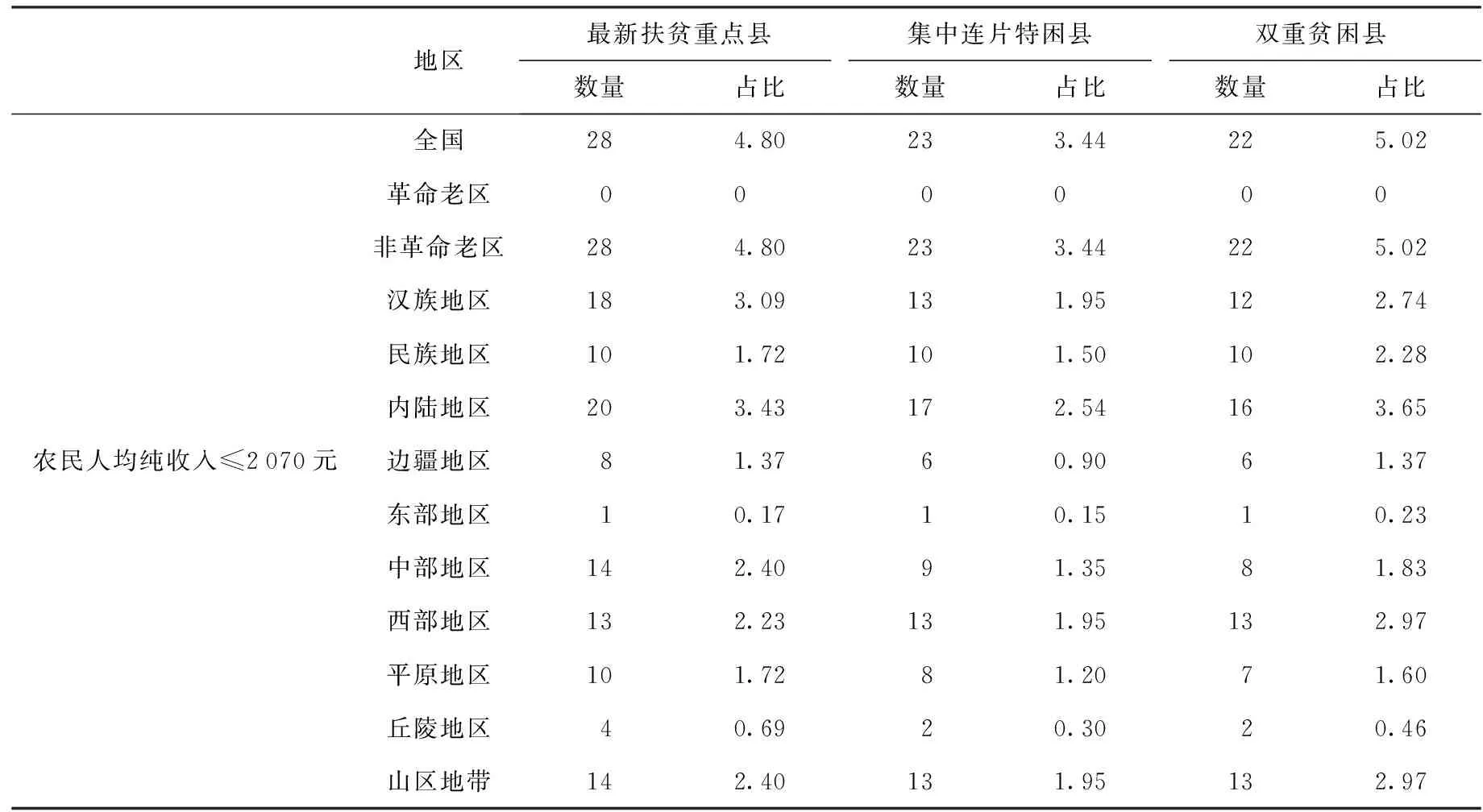

第二,未脱贫的国家级贫困县中不少属于扶贫攻坚“硬骨头”。随着扶贫开发向纵深推进,我国贫困发生率大幅下降,但即便如此,不少集中在生态环境脆弱、生存条件艰苦地区的国家级贫困县,其贫困广度、深度和强度仍然较大,而且县域贫困代际传递、两极分化、社会排斥等问题较为严重。因此,这些贫困县的脱贫发展仰赖国家长期鼎力扶持,难以毕其功于一役。以现存国家级“深度贫困县”(界定为农民人均纯收入低于最新国家贫困线10%以上或少于2 070元的县)数量及其占比的地区分布为例(表7),全国“深度贫困”的最新扶贫重点县、集中连片特困县、双重贫困县分别占各自样本总数的4.80%、3.44%和5.02%。其中,“深度贫困”的三种国家级贫困县均分布在非革命老区(革命老区县的贫困因长期受惠于多种倾斜性政策已得到极大缓解),汉族地区“深度贫困”的三种国家级贫困县多于少数民族地区,内陆地区远多于边疆地区,中、西部地区远多于东部地区,以及平原与山区地带远多于丘陵地区。

表7 收入视角下“深度贫困”国家级贫困县分布情况 个、%

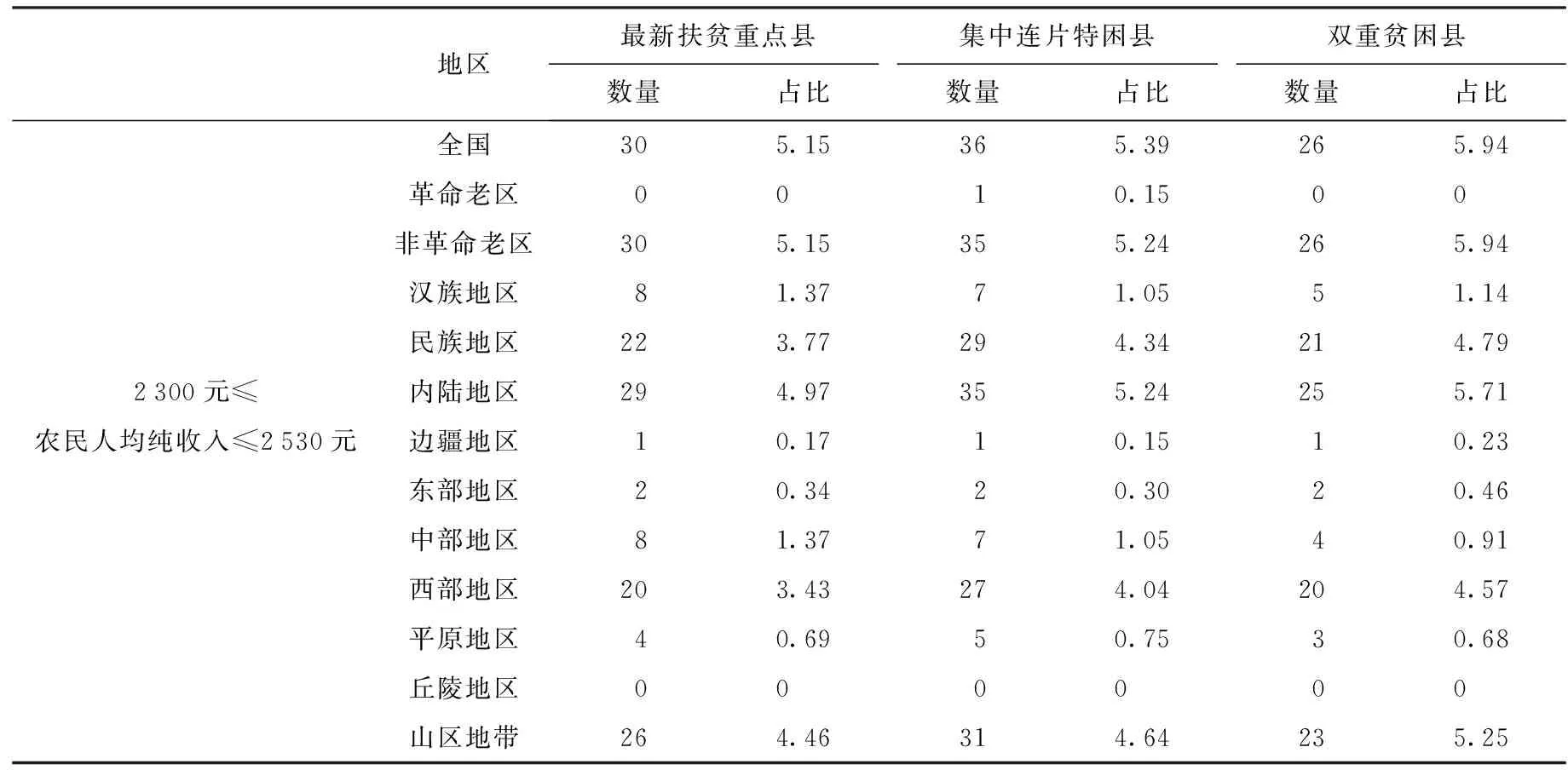

第三,部分国家级贫困县处于不稳定或脆弱性脱贫边缘。此处不稳定或脆弱性脱贫是指贫困县各项指标实际值略高于预设脱贫标准,但易受外部冲击或内在因素影响而重新陷入贫困状态。尽管以县为单位的扶贫工作取得了巨大成绩,但还有些已达到脱贫标准的国家级贫困县特别是边境少数民族贫困县由于生态环境恶劣、自然灾害频繁、人口素质较低以及观念传统陈旧等诸多原因,县域并未形成支柱型产业(经济发展根基不稳)和持续有效的减贫机制或造富能力,而且境内农民“因病、因学、因灾返贫”现象难以彻底改变。所以,这类贫困县的外部依赖性较强,虽已扶上马,但仍需送一程。假定以农民人均纯收入高出最新贫困线的10%以内(即2 300~2 530元)作为国家级贫困县不稳定或脆弱性脱贫的边界,那么收入视域下“脆弱性脱贫未脱帽”的国家级贫困县分布情况如表8所列。据统计,目前全国“脆弱性脱贫未脱帽”的最新扶贫重点县、集中连片特困县、双重贫困县分别占各自样本总数的5.15%、5.39%和5.94%。其中,“脆弱性脱贫未脱帽”的三种国家级贫困县主要分布在非革命老区、内陆地区、中西部地区或山区地带,民族地区“脆弱性脱贫未脱帽”的三种国家级贫困县多于汉族地区。

表8 收入视角下“脆弱性脱贫未脱帽”的国家级贫困县分布情况 个、%

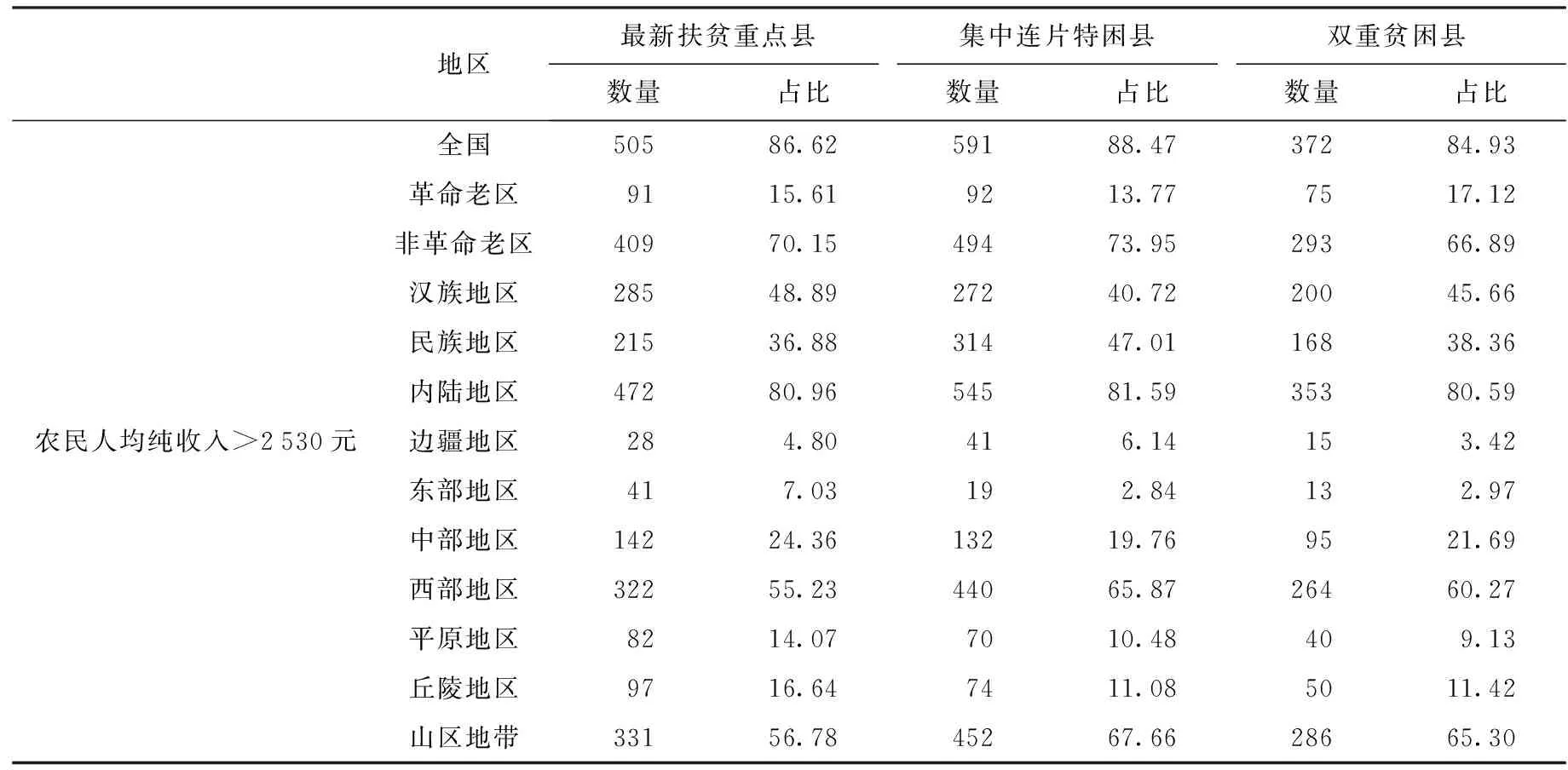

第四,国家级贫困县动态评估体系缺乏且退出机制尚未明确。从历次调整时间的制度安排来看,国家级贫困县的评选周期较长(1986—1993年、1994—2000年、2001—2010年和2011—2020年),过去平均约隔7.33年一次。不仅如此,在很多地方,国家级贫困县的退出属于自愿,由它们自行申报“摘帽”。其结果使得不少依托自身自然资源、经济获得快速发展的国家级贫困县即使达到脱贫标准成为“小康县”“百强县”,也不需或未能及时退出贫困县名单。当然,这亦是一些地方(如早前媒体报道的湖北秭归、湖南新化和四川巴中等)发生“贫县不贫”“戴穷帽过富日子”等丑闻怪象的重要原因。同上文,以农民人均纯收入为标尺,可测算出全国及不同地区“稳定脱贫未脱帽”的国家级贫困县(农民人均纯收入高出最新贫困线10%以上,即多于2 530元)数量和占比。表9显示,全国“稳定脱贫未脱帽”的最新扶贫重点县、集中连片特困县、双重贫困县分别占各自样本总数的86.62%、88.47%和84.93%。分不同地区来看,“稳定脱贫未脱帽”的三种国家级贫困县集中分布在非革命老区、内陆地区、西部地区或山区地带,但汉族地区与民族地区的这几类贫困县数量或占比均相差不大。

三、结论与政策建议

表9 收入视角下“稳定脱贫未脱帽”的国家级贫困县分布情况 个、%

针对上述研究结论尤其是问题致因,并结合中国政府提出到2020年7 000万农村人口脱贫和全部贫困县“摘帽”的目标,本文提出以下“精准定向、分类施策、急缓得当”等建议:第一,在现有国家级贫困县中,精准识别出国家级“稳定脱贫未脱帽”贫困县,并要求全部率先“摘帽”。第二,为保持政策延续性以巩固整县扶贫成果,对一些国家级“脆弱性脱贫”贫困县,在“摘帽”后1~3年内,中央和地方政府应坚守支持政策不变、力度不减的原则。第三,对那些在国家预定脱贫时间表内完不成扶贫任务、经济社会事业发展和农民收入水平继续扩大等多重目标的国家级“深度贫困”县,“摘帽”宜缓则缓,地方政府不要“一刀切”或为政绩刚性“摘帽”,可适时申请将其他已脱贫摘帽的国家级贫困县所腾退出的扶贫资源转移过来,以增加资本积累、集中力量加快突破此类地区贫困恶性循环和低水平均衡陷阱。

[1]岳希明,李实,王萍萍,等. 透视中国农村贫困. 北京:经济科学出版社,2007

[2]徐彦平. 国家贫困县政策改革的路径依赖及其破解之道. 理论导刊,2014(9):14-16

[3]国务院扶贫办. 中国农村扶贫开发概要. 北京:中国财政经济出版社,2003

[4]都阳,蔡昉. 中国农村贫困性质的变化与扶贫战略调整. 中国农村观察,2005(5):2-9

[5]郑风田,普蓂喆. 以县扶贫模式负面效应探究,人民论坛,2011(12):32-33

[6]Park A, Wang S, Wu G. Regional Poverty Targeting in China.JournalofPublicEconomics, 2002(1) :123-153

[7]李文,汪三贵. 中央扶贫资金的分配及影响因素分析. 中国农村经济,2004(8):44-48

[8]Park A, Wang S. Community-Based Development and Poverty Alleviation: An Evaluation of China’s Poor Village Investment Program.JournalofPublicEconomics, 2010(9): 790-799

[9]张彬斌. 新时期政策扶贫:目标选择和农民增收. 经济学(季刊),2013(3):959-981

[10]吴国宝. 准入和退出:如何决定贫困县去留. 人民论坛,2011(12):30-31

[11]马致平. 贫困县窘境:理想与现实的纠结. 人民论坛,2011(12):22-23

[12]刘冬梅. 中国政府开发式扶贫资金投放效果的实证研究. 管理世界,2001(6):123-131

[13]陈凡,杨越. 中国扶贫资金投入对减缓贫困的作用. 农业技术经济,2003(6):1-5

[14]汪三贵. 在发展中战胜贫困——对中国30年大规模减贫经验的总结与评价. 管理世界,2008(11):78-87

[15]帅传敏,梁尚昆,刘松. 国家扶贫重点县投入绩效的实证分析. 经济问题,2008(6):84-86

[16]姜爱华. 我国开发式扶贫资金投放效果实证分析. 中央财经大学学报,2008(2):13-18

[17]张新伟. 扶贫政策低效性与市场化反贫困思路探寻. 中国农村经济,1999(2):52-57

[18]江华. 7158万扶贫款哪里去了?——对贵州省习水县1994—1998 年扶贫款流向的调查. 中国改革(农村版),2002(16):34-35

[19]汪三贵,Park A,Shubham Chaudhuri,等. 中国新时期农村扶贫与村级贫困瞄准. 管理世界,2007(1):56-64

[20]李小云,唐丽霞,许汉泽. 论我国的扶贫治理:基于扶贫资源瞄准和传递的分析. 吉林大学社会科学学报,2015(4):90-97

[21]Agresti A.AnIntroductiontoCategoricalDataAnalysis. New York: John Wiley & Sons, 1996

[22]Lind D A, Marchal W G, Wathen S A.Statisticaltechniquesinbusinessandeconomics. Irwin: MaGraw-Hill, 2002

[23]潘竟虎,贾文晶. 中国国家级贫困县经济差异的空间计量分析. 中国人口·资源与环境,2014(5):153-159

(责任编辑:常英)

The “Ratchet Effect” of National Poverty County’s Title——An Empirical Study Based on a Sample of 2 073 Counties

Guo JunpingJing LinboZhang Bin

Based on 2 073 districts data across 31 provinces (municipalities or autonomous regions) in mainland, this paper analyzes the path-dependence of the title or identity of national level poor county. The result shows that the determinants of the latest national level poor county, concentrated destitute county and dual poor county are not exactly the same, but their common influence factors include the identity of eight-seven national level poor county, per capita net income of farmers, GDP per capita in county, the number of employees in rural areas and the identity of old revolutionary base area. Regardless of control other factors or not, the title of national level poor county had significant “ratchet effect”, which means the former national poverty counties have the higher possibility to become the new ones. Specifically, with other conditions unchanged, the probabilities of candidate counties that had the title of eight-seven national level poor county are 39%、12.5%、14% higher than ordinary counties to be selected in the list of the latest national level poor county, concentrated destitute county or dual poor county. What’s more, this kind of effect has obvious regional differences. The identity of national level poor county’s ratchet effects in old revolutionary base area, minority area, border area, western region and mountainous area are greater than in other types regions. There are mainly four reasons for the existence of ratchet effect: firstly for economic and political considerations; secondly, some of former national level poor counties were still in deep poverty, thirdly, also many in vulnerability or unstable poverty alleviation; fourthly, the period adjustment of national level poor county was too long, and there was no dynamic assessment system and exit mechanism.

National Level Poor County; Ratchet Effect; Association Analysis; Probit Model; Logit Model

2016-02-18

国家社会科学基金“精准扶贫战略下贫困地区农村信息化减贫能力提升研究”(15CTY048);博士后基金面上项目“‘互联网+’战略背景下精准化乡村旅游扶贫开发研究”(一等资助,2015M580180)。

郭君平,中国农业科学院农业经济与发展研究所助理研究员,邮编:102488;荆林波,中国社科院中国社会科学评价中心主任、研究员;张斌,农业部农村经济研究中心助理研究员。