城乡统筹发展的框架设计与推进策略研究

2016-09-08丛茂昆张明斗

丛茂昆 张明斗

城乡统筹发展的框架设计与推进策略研究

丛茂昆张明斗

城乡统筹发展作为城乡关系演化中的理想模式,对缩小城乡居民收入差距、深度革除城乡二元结构体制及妥善处理城乡居民两大社会群体间的利益关系具有重要的现实意义。文章通过对城乡统筹发展的现存问题归纳总结,对其成因进行系统性分析,依据基本内核、发展主轴、运行保障和外在依托四大层面构建设计出城乡统筹发展的运行框架;并提出深化户籍制度改革,革除二元结构体制;推进土地制度改革,高效释放土地红利及完善就业服务体系,实现城乡劳动力就业一体化等相应的城乡统筹发展推进策略。

城乡统筹发展; 运行框架; 二元结构体制; 推进策略

实现城乡统筹发展属于经济社会发展中的重大战略问题。在城乡关系协调度不够、城乡收入差距和基本公共服务水平持续扩大的社会背景下,如何通过运行框架的设计及推进策略的制定来实现城乡统筹发展对于构建社会主义和谐社会与全面建设小康社会具有重要的推动意义。而且,城乡统筹作为发展的基本策略频繁出现在国家的发展规划和政策文件中,并将其放在关键性的位置,彰显出城乡统筹发展的重要性和必要性。依据我国城乡关系的发展历程和现实状态来看,经济社会发展中呈现出诸多与城乡统筹发展目标不相一致的现象,无论是在城乡要素资源的空间集聚层面还是在城乡基本公共服务水平层面均有所体现,对于前者而言,由于城乡发展中多注重城市空间的发展,导致各种要素资源过多的集中于城市,引发农村资源相对匮乏且发展吃力的新现象;对于后者而言,城市的基本公共服务设施和水平明显高于农村,各种教育、医疗、社保等差异性显著,严重阻碍城乡统筹发展进程的实现。这种忽视城乡统筹政策目标的做法,会推动形成明显的城乡二元户籍制度、土地制度、社保制度及就业制度等二元结构体制,衍生出农业转移人口融城难、城乡居民收入水平和福利水平拉大及失地农民权益得不到有效保障等各种社会问题。虽然国家持续推动以工促农、以城带乡的政策思想,来引导城乡统筹协调发展,也取得明显的发展成效,然而,在成就的背后,这些各式各样的社会问题将会继续徘徊于社会发展过程中,对未来的城乡统筹发展带来十分不利的影响。同时,在政府主导的城乡发展模式中,行政色彩相对严重,无法和市场机制的基础性配置作用紧密结合,严重制约着城乡统筹的进程。在这样的发展背景下对城乡统筹发展的运行框架和推进策略展开全方位研究既顺应了宏观经济发展的需要,符合新常态的时代主题,也有助于促使城乡二元结构体制向一元化转变,推动城乡统筹发展。

关于城乡统筹发展的研究,有着坚固的理论根基,恩格斯的“城乡融合”理论、舒尔兹的城乡发展理论、杜能的“农业区位”理论、霍华德的“田园城市”理论以及新古典学派的城乡发展理论等,都为城乡统筹发展的开展提供了理论依据。国外学者McGee的“Desakota”模型和Douglass的区域网络模型本质上也是城乡统筹协调发展,要通过城乡统筹发展来实现城乡经济共同增长[1-2]。国内学者关于城乡统筹发展的研究重点集中于五大方面:第一,发展中的问题。诸如公共服务非均等化[3]、制度生态困境[4];第二,发展模式问题。诸如政府主导下的城市带动农村型的江苏模式,市场主导下的农村包围城市型的浙江模式[5]。第三,发展效率问题。诸如甘肃省的城乡统筹发展效率评价[6]和山西省的城乡统筹发展效率测度[7];第四,区域差异问题。诸如我国四大区域板块城乡统筹发展水平差异[8]以及广东省城乡统筹发展水平空间分异[9];第五,发展路径问题。诸如双层分离的工业化战略[10]、制度统筹[11]以及产业推进[12]等路径。通过对相关研究文献的全面梳理,能够看出学者们对城乡统筹发展的研究日臻成熟,研究体系逐步完善,这为本文的顺利开展提供了理论积淀和实践指导。然而,城乡统筹发展应该遵循怎样的运行框架,进而据此制定出整套的推进策略来实现统筹协调的发展效果却缺乏一个整体性的认识,因此,本文以此为着眼点,来对城乡统筹发展的运行框架做出一个合理的设计,并提出相应的推进策略。

一、城乡统筹发展的现存问题及成因解析

城乡统筹发展属于城乡发展关系的理想模式,在我国现实的城乡发展中存在着诸多不利于城乡统筹发展的社会现象和现实问题,明确这些现实问题并从多个层面来对其进行成因解析,能够为未来城乡统筹发展的推进策略制定提供实践基础。

(一)城乡统筹发展的现存问题

三农问题属于城乡统筹发展中需要解决的重大问题,在城乡二元结构体制的现状下,系统梳理城乡统筹发展中的现实问题,也就需要从农业、农村和农民来进行考量。农民作为城乡统筹发展的核心,则成为考量的重点。同时,考虑到城乡统筹发展的现有障碍,对于城乡统筹发展的现存问题,主要从农业转移人口融城难、城乡基本公共服务水平差距持续拉大、失地农民权益得不到有效保障等层面进行归纳总结。

1.农业转移人口融城难

农业转移人口融城难问题一直是阻碍城乡统筹发展的重要因素。在城市化的进程中,由于受制于城乡二元户籍制度,农业转移人口尽管是居住在城市,却处在城市和农村来回迁徙的进程中,属于典型的候鸟式生活状态,无法和城市原住居民一样享受同等的公共待遇和服务水平,也无法真正享受到现代城市的生活模式和生活水平。在身份层面,处在两难尴尬境地的农业转移人口,被视为农民工,在具体的发展中不论这些转移人口能够为城市发展和城市扩容贡献什么、贡献多少,“工”的身份仅仅是权宜之计,最终的归宿却仍旧是回归到农民,彰显出身份上的不公平;尽管近年来国家花大力气出台各种户籍制度改革的政策措施,但这种身份歧视的现实问题在诸多大城市依旧存在且有滋长的苗头。在权利层面,大多数的农业转移人口被严重排斥在体制之外,成为城市发展的过客,无法和城市现有居民一样,享受着同等的养老、医疗、子女入学等基本权利和社会保障,权利得不到保障,导致这部分人口无法在权利层面融入城市生活。因此,农业转移人口的融城难问题也就成为城乡统筹发展的主要问题。

2.城乡基本公共服务水平差距拉大

长期以来,我国实行的向城市倾斜的资源分配政策导致城乡基本公共服务水平差距持续拉大,成为城乡统筹发展中的重大问题。在教育、医疗、社保和就业等方面所实施的城乡有别的二元分治结构引发一连串的城乡差距问题,农村居民所享受的公共服务水平和资源占有量明显落后于城市居民,诸如义务教育阶段的经费投入,城市初中生的人均教育经费是农村初中生的近8倍;在社保方面,城乡社会保障率的比例为22∶1,城乡人均社会保障费的比例为24∶1;在公共卫生资源分配方面,农村每千人口平均拥有不到1张病床,而城市的平均数字均约3.5张。*纪江明. 缩小城乡公共服务资源的现实差距. 中国经济时报, 2011-01-10。如此的现实状况足以表明我国城乡基本公共服务水平的差距性较大,而且就当前的发展趋势来看,这种差距还将有扩大的可能性。教育投入在城乡之间的分配不均衡、缺乏合理性,城乡社保水平差距的拉大以及农村医疗水平低下的现实性,都将对推动城乡统筹发展产生负面影响。因此,如何促进城乡基本公共服务水平差距进而实现城乡统筹发展将成为未来面临的重大任务。

3.失地农民权益得不到有效保障

根据城市发展的实际过程来看,我国的城市具有圈层式扩散的特征,正是在这种城市拓展模式下,失地农民权益得不到有效保障问题成为制约城乡统筹发展的重要因素。由于城乡二元土地制度的存在,农村集体所有土地没有机会参与到城市化发展的建设中去,而且政府在征地过程中往往忽视土地本身所具有的生产资料和社会保障双重属性,忽略土地本身的质量高低和土地的投入情况等因素,引发土地的补偿标准远低于土地本身所拥有的市场价值的不良后果,这才带来农民被动上楼或逼民上楼现象的频繁出现,导致失地农民的权益得不到有效保障。同时,由于受到工业化影响而放弃农业生产和生活方式的农民在没有做好城市化准备的前提下被迫融入城市潮流,出现被动城市化的格局,各种城市运行矛盾激化,城乡资源不能得到均衡配置,城乡一体化不能有效融合,为城乡统筹发展带来严重阻力。因此,从这方面而言,城市拓展中失地农民的权益保障问题成为城乡统筹发展中的现存问题,如何化解,将成为关注的焦点话题。

(二)城乡统筹发展问题的成因解析

城乡统筹发展中之所以出现系列性社会问题,究其根源则在于城乡二元的分治制度。这主要涉及到城乡二元户籍制度、土地制度、社保制度和就业制度四大层面。在城乡二元户籍制度方面,我国长时期以来,依据农业户口和非农业户口的衡量标准和区别标准,将全部人口简单的区分为两大类型,形成严格的户籍制度,且造就明显的城市户籍优势,导致无论是在人口出生与死亡,还是在流动与迁徙,抑或就业、保障和社会福利等多种层面,均与户籍制度相挂钩,采用两种截然不同的制度体系和规划政策区别对待,并开展特殊形式的管理模式。这就容易引发农业转移人口的融城难问题。在城乡二元土地制度方面,由于城市国有土地和农村集体所有土地的并存,导致后者没有参与到城市化中的机会和权利,两种土地类型分别隶属于不同的管理部门,促成不同的市场体系,而又在城市拓展的征地中,政府则成为农地转为社会用地的唯一仲裁者,忽视各种因素,导致失地农民的权益得不到有效保障。

在城乡二元社保制度方面,我国的二元社保制度具有城乡对立的二元性及范围和内容对立的二元性等两大鲜明特征,在范围层面,我国社保制度的覆盖面依旧没有包括农村居民,以城市居民为主,彰显出覆盖的非全面性和不完整性;在内容层面,我国的社保水平远落后于高福利国家的保障力度,还依旧属于低水平、满足基本生存需要的社会保障类型,彰显社保的低水平性,严重加剧城乡基本公共服务的差距。在城乡二元就业制度方面,我国的就业制度具有自身明显的运行特点,如政策扶持上不平等、就业准入上不平等以及劳动保障上不平等,这就阻碍我国形成城乡统一的劳动力大市场,助推深化城乡分离的就业市场体系,而且部分城市的管理部门也制定出诸多的限制性条件,外加农业转移人口的技能相对偏低或技能欠缺的现实,使其被严重排斥在劳动力市场之外或者是就业在次属劳动力市场,对我国的农业转移人口融入城市和实现城乡基本公共服务的收敛产生障碍,更不利于城乡统筹发展的顺利推进。

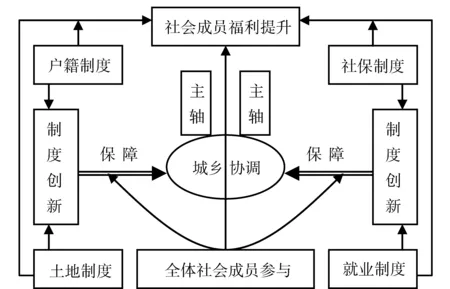

二、城乡统筹发展的框架设计

图1 城乡统筹发展的运行框架图

城乡统筹发展需要遵循基本的运行框架,才能够实现更深层次和更有效率的统筹发展。那么,如何实现,采取怎样的策略步骤,就需要在综合考虑城乡统筹发展的本质内涵及现存问题的基础之上,对其进行框架设计,达成城乡统筹发展进而推动经济社会全面协调健康发展的根本目标。运行框架如图1所示。

(一)城乡统筹发展以城乡协调为基本内核

城乡统筹发展必须坚持以城乡协调为基本内核,这是实现城乡统筹发展的首要因素,也是城乡统筹发展的必然要求。之所以不能够很好的实现城乡统筹发展的根本目标,在很大程度上就是城乡间的协调度缺乏所致,城乡发展进程中由于二元分治结构制度的存在,其发展过程往往不是以工促农、以城带乡,而是要素资源的过度占有或集聚,在城市扩散效应偏小甚至缺失的状态下,导致农村地区的要素资源相对匮乏,城乡间的差异性也越来越大,促发形成更高程度上的不协调。未来的发展过程中就需要把这种现象进行有效扭转,突破现存的空间格局,通过采取科学合理的政策措施来推动实现以工促农、以城带乡,实现城市和农村之间、城市居民和农村居民之间的协调发展。这样,才能够通过城乡协调来推动城乡统筹发展,才能够更好地推动经济社会的和谐发展。

(二)城乡统筹发展以全体社会成员福利水平提升为主轴

坚持以全体社会成员福利水平提升为主轴的城乡统筹发展,符合以人为本的核心原则和战略意图,也是城乡统筹发展的必然趋势。我国的城乡发展之所以不能够实现高水平的统筹,其中关键性的一环则在于发展过程中多以物化的东西为主链条,忽视了人这一核心要素;同时,城市拓展中关注的是劳动而非劳动力,注重的是城市发展的利益和城市特权的使用而非全体社会成员福利水平的提升,这种本末倒置的做法不但没有缩小城乡收入差距,反而会加深城乡二元结构制度,阻碍城乡统筹发展的进程。未来的发展中就需要将主轴放在全体社会成员福利水平提升这一战略要点上,高效规避以物化为主的现实做法。这样,才能够通过提升全体社会成员的福利水平来推动城乡统筹发展,为经济社会的和谐发展贡献力量。

(三)城乡统筹发展以制度创新为运行保障

城乡统筹发展必须坚持以制度创新为运行保障,这由城乡统筹发展的现存问题和制度创新的具体功效所决定。在城乡统筹发展中存在着二元户籍制度、土地制度、社保制度及就业制度等,带来一系列的社会问题,如农业转移人口融城难、城乡基本公共服务水平差距拉大及失地农民权益得不到有效保障等,阻碍了城乡统筹发展的进程,这在前文已述及。而且,城乡统筹发展中的制度创新也存有特定的功效,不但有助于扭转城乡发展模式、规范城乡治理体系,也有助于革除二元结构体制、创新城乡统筹发展政策。因此,城乡统筹发展中必须坚持制度创新的运行保障,通过制度创新来保障城乡统筹发展,既能够为城乡统筹发展提供新的制度设计,也能够扭转现存的制度体系,实现高效协调统筹。

(四)城乡统筹发展以全员参与为基本依托

城乡统筹发展还必须坚持以全员参与为基本依托,缺乏了全员参与将无法保证城乡统筹发展的全面实现。就当前城乡统筹发展的实际过程来看,并没有达成全员参与的优质效果,而是存有部分社会成员,对城乡统筹发展并没有多高的热情,也不会全身心投入到城乡统筹发展的进程中去,错误的认为城乡统筹发展就是政府的职责,和个人无关;就是少数当权派的任务,自身没有义务去履行。然而,实际情况却是,城乡统筹发展需要全体社会成员的全面参与,要以主人翁的身份投入到城乡统筹发展当中,才能更有效的推动其统筹发展。这就需要在未来的发展过程中坚持以全员参与为基本依托,激发群众的参与热情,既能够扭转当前发展的不利格局,也能够确保城乡统筹发展进程的实现。

三、城乡统筹发展的推进策略

城乡统筹发展作为城乡关系的一种理想效果,在其运行中面临着各式各样的现实问题,这就需要在未来的前进路途中深度革除这些障碍和问题,助推城乡统筹发展的顺利进行。在结合城乡统筹发展的运行框架下,主要从以下四大策略进行推进。

(一)深化户籍制度改革,革除二元结构体制

城乡二元户籍制度对城乡统筹发展带来重大的阻碍作用,这就需要在未来的发展中创新城乡统筹发展中的户籍体制,进而为推动城乡统筹发展贡献力量。首先,建立城乡统一的户口登记制度。全面革除农业户口与非农业户口性质区分及其与户口相挂钩的城乡福利差别政策,统一登记为居民户口。对于北京、上海等特大城市应合理构建积分落户制度,依据城市综合承载能力及经济社会发展的基本需要,以具有合法稳定就业和合法稳定住所、参加城市社会保险年限、连续居住年限等为主要指标,合理设置积分值。其次,建立居住证制度。要以居住证为载体,全面构筑与居住证挂钩的基本公共服务体制,确保和城市原有居民享受同等的教育、医疗及社保等公共服务,特别是能够有效解决农业转业人口的子女受教育问题,彻底根治城乡公共服务差距扩大的现实。再次,建立健全实际居住人口登记制度。全面优化与完善覆盖全国人口、以公民身份号码为唯一标识、以人口基础信息为基准的国家人口基础信息库,*邢世伟. 我国城乡二元户籍制度将退出历史舞台. 新京报, 2014-07-31。分类完善劳动就业、教育、收入、社保、房产、信用、卫生计生、税务、婚姻、民族等各类信息系统和政策体系,稳步完成跨部门、跨地区的信息资源整合与共享。创新城乡统筹发展中的户籍制度能够有效打破现存的户籍结构,提升全体社会成员的福利水平,进而为实现真正意义上的城乡统筹发展奠定户籍基础。

(二)推进土地制度改革,高效释放土地红利

以城市国有和农村集体所有相并存的城乡二元土地制度对城乡统筹发展带来显著地负面效应,引发出城市拓展中的失地农民权益得不到有效保障等各式各样的社会问题,为能够有效化解这些问题并逐步提升土地利用效率进而推动城乡统筹发展,则必须推进土地制度改革,高效释放土地红利。首先,建立城乡统一的建设用地市场,允许农村集体所有土地有权利参与到城市化建设的发展中去[13],在改变用途的情况下实现同地同权,彻底改变以往的畸形发展局面,逐步缩小国家行政性征地的范围,在统一的政策体制下缩小城乡收入差距。其次,盘活宅基地市场,允许其使用权合理转让、抵押和出租。促使农民的宅基地和城市居民一样,享有同等的权益,能够合理转让、抵押和出租,盘活宅基地市场;允许小产权房进入市场,缓解城市房价高企现象,破解城乡二元土地制度。再次,探索征地中对失地农民的财产补偿办法。完善土地征收规则,明确土地征收条件,强化农地占补平衡的法定责任,在坚持合理补偿标准的条件下,其补偿要与被征地的实际使用价值相吻合,能够充分体现土地的双重属性,改变以往偏低或无补偿的征地补偿模式。推进土地制度改革既能够体现农村集体所有土地的潜在优势,也能够深度革除城乡二元土地制度,推动城乡统筹发展进程的实现。

(三)强化社保制度改革,推进城乡协调发展

城乡二元社保制度对城乡统筹发展也产生十分不利的影响,这就需要在今后的城乡统筹发展中强化社保制度改革,推进城乡协调发展。首先,实行“一卡通”的社会保障,建立资金支持体系、构建稳定的资金保障体系。特别是针对于农业转移人口这一重要群体,可以考虑建立实行“一卡通”的社会保障模式,以此更好地适应农业转移人口流动性强的根本特征;这种社会保障模式还能够依据自身的经济状况来合理选择入保标准。同时,可以鼓励失地农民参加当地的社会保障,在政府给予相应补贴的同时,构建稳定的资金保障体系,逐渐实现城乡社保制度的一体化,确保失地农民的权益得到有效保障。其次,逐步建立城乡衔接的社会保障体系。以高福利国家的社保体制为参照依据,在考虑我国社保发展的实际情况下,提高社会保障的覆盖面,扭转低水平及满足基本生存需要的社保体制,提高城乡居民养老保险参保率和医疗保险水平,建立城乡衔接的社会保障体系,推进全民社保。再次,建立农村最低生活保障制度,为更好地体现社会保障覆盖面的全面性,要从制度上解决这些贫困人口的基本生活问题,考虑建立农村最低生活保障制度,强化政府的突出责任,避免由温饱问题所引发的种种系列性矛盾。做到这些才能够强化社保制度改革,也才能够为推进城乡统筹发展献计献策。

(四)完善就业服务体系,实现城乡劳动力就业一体化

城市和乡村相互分离的城乡二元就业制度自身具有明显的弊端,制约着城乡统筹发展的前进速度。这也就要求在未来的城乡统筹发展中必须完善就业服务体系,实现城乡劳动力就业一体化。首先,建立城乡平等的就业准入机制。确立劳动者在就业市场中的主体地位,稳步推进实施劳动力的自由流动和平等竞争的政策体系;全面革除各部门就业歧视的现实做法,降低农业转移人口进城就业的门槛;实行城乡统一的劳动力市场登记制度,构筑城乡统筹的用工管理制度,真正建立起城乡平等的就业准入制度,促进城乡统筹发展。其次,建立城乡平等的就业投入制度。依据属地原则,制定城乡统筹就业的发展规划,将城乡劳动力就业纳入到发展规划当中,确保农村劳动力有足够的资金支持和项目支持;统筹城乡产业发展,大力促进农村二、三产业发展,以促进农村劳动力转移就业。再次,建立城乡平等的就业培训制度。这就需要政府和用工单位充分发挥作用,前者应将农村职业教育纳入到总体教育规划中;后者应充分确保农村劳动力和城市居民同样享有平等的培训机会和权利。这些措施的全面执行能够助推实现就业服务体系的完善,实现城乡劳动力就业一体化,也能够有效扭转城乡二元就业体制,切实实现城乡统筹发展。

[1]McGee T G. Urbanisasi or Kotadesasi? Evolving Patterns of Urbanization in Asia∥Costaf J, Dutt A K, Mal J C, Noble A G, eds.UrbanizationinAsia:SpatialDimensionsandPolicyIssues. Honolulu: University of Hawaii Press, 1989.

[2]Douglass M. Rural-urban Linkages and Poverty Alleviation: Toward a Policy Framework. International Workshop on Rural-Urban Linkages, Curitiba, Brazil, 1998

[3]耿卫新. 城乡基本公共服务均等化:破解城乡统筹发展的突破口. 河北学刊, 2011(5): 199-202

[4]贾海薇, 巩玉涛. 我国城乡统筹发展战略面临的制度生态困境及对策. 西安交通大学学报(社会科学版) , 2014(2): 61-67

[5]蔡之兵. 中国城乡统筹发展模式研究——以江浙两省城乡为例. 江苏社会科学, 2014(3): 76-82

[6]潘竟虎, 尹君. 基于DEA-ESDA的甘肃省城乡统筹发展效率评价及其空间差异分析. 经济地理, 2011(9): 1439-1444

[7]石惠春. 山西省城乡统筹发展效率的DEA分析. 资源开发与市场, 2012(4): 314-316

[8]侯仁勇. 我国四大区域板块城乡统筹发展水平差异分析. 统计与决策, 2009(8): 97-98

[9]王磊. 基于ESDA-GIS的广东省城乡统筹发展空间分异. 经济地理, 2012(9): 44-50

[10]李远行. 城乡统筹发展的切入点与基本路径. 国家行政学院学报, 2006(2): 32-35

[11]张秋. 从“制度贫困”到“制度统筹”:城乡统筹发展的路径选择. 中州学刊, 2013(6): 36-40

[12]周璐瑶, 王曼莹. 以产业推进城乡统筹发展的路径研究. 经济纵横, 2014(12): 89-92

[13]张明斗. 新型城镇化与城市可持续发展. 北京: 中国财政经济出版社, 2016

(责任编辑:常英)

The Study on Framework Design and Push Strategy of Urban-rural Integration Development

Cong MaokunZhang Mingdou

As the ideal mode of urban-rural relationship evolution, urban-rural integration development has great practical significance on narrowing the income of urban-rural residents, integrating in-depth urban-rural dual structure system and handling the two social group interests of urban-rural residents properly. Through the systematic analysis the existing problems and system causes of urban-rural integration development, this paper builds the operation design of urban-rural integration development according to the basic kernel, the main shaft of development, operation security and external reliability. Authors also put forward the push strategy of urban-rural integration development from deepen reform of the household registration system to abolish dual structure system, and suggest promoting the reform of land system to efficient release land bonuses and perfecting employment service system to realize the integration of urban and rural labor employment.

Urban-rural integration development; Operation design; Dual structure system; Push strategy

2016-04-18

国家社科基金项目“新型城镇化的包容性发展及其空间效应研究”(14BJY052)、东北财经大学校级青年培育项目“新型城镇化的包容性发展及调控策略创新研究”(DUFE2016Q12)。

丛茂昆,东北财经大学公共管理学院博士研究生;张明斗,东北财经大学公共管理学院讲师,邮编:116025。