“借身人”信仰:神启现象的社会学分析

2016-09-08刘炜

刘 炜

“借身人”信仰:神启现象的社会学分析

刘炜

自古以来,基于神启现象的民间信仰在基层社会广泛存在,但在理论意义上,却通常被中国宗教研究者所忽视。而在西方,诸多主流宗教同样源自神启,宗教市场理论也对其进行了社会科学的分析。这为跨文化信仰比较提供了新的研究视角。为了充分说明神启现象的理论意义,文章引入宗教市场理论对神启现象的具体分析,辨析与指明既有理论中的隐含假设及其可能的拓展方向。同时通过展示“借身人”信仰的微型民族志,从信仰的发生学与动力学等方面,详细呈现不同于西方神启现象的信仰逻辑。在排他性与包容性的比较视野下试图讨论两类信仰的差异,以期进一步拓展既有的宗教理论。

神启现象; 宗教市场理论; “借身人”信仰

中国基层社会自古存在一种广泛的民间信仰,主要有两个显著特征:(1)各种信仰活动的核心组织者,不是制度化的宗教人员(如和尚、尼姑、道士、教士等),而是各类非制度化的“信仰代理人”;(2)与中国传统宗教中信众的冥想悟道不同,“信仰代理人”以神启*神启指通过人与神交流等神秘体验获得启示。(divine revelations)的形式,在信众与神灵之间搭起沟通的桥梁,并借助这一人神交流的途径,实现信仰的组织化。

然而,这类普遍的信仰现象通常被业内学者视作“宗教不彰,巫术盛行”[1],难免成为信仰领域的“剩遗物”。因而,既有的经验研究只聚焦于神启现象中的代理人身份,将他们简单归类为“迷信专业户”“灵媒职业人”“信仰中间人”[2-4]等,并不做进一步的理论探讨。不过,吊诡的是,从神学角度来看,神启现象却是世界主流宗教的共同基础之一,犹太教、基督教、伊斯兰教无不源自于神启。据此而论,如果同属神启现象,却有着不同的信仰组织方式,那么,在社会科学意义上,就可能产生跨文化信仰比较的新视角。作为当代宗教社会科学的主流范式之一,宗教市场理论已发展出相关的社会学分析——以神启现象为基础,系统解释了西方主流宗教的发生学过程以及其信仰竞争的动力学过程。反观中国民间的神启现象,虽然表现出与西方宗教不同的信仰形态,却没有在理论意义上给予应有的重视。所以,本文旨在讨论,同为基于神启现象的大众信仰,在中国民间语境下有何不同的地方特征,以及这一地方特征在何种意义上能试图拓展相关的西方宗教理论。

为了充分表明神启现象的理论意义,本文将首先引入宗教市场理论的社会科学分析,并简要介绍作为中国民间典型神启现象的“借身人”信仰。在此基础上,着重辨析中国民间信仰与西方主流宗教之间的信仰逻辑差异,由此,指明宗教市场理论的不足与新的拓展方向;其次,笔者将以微型民族志的形式,详细展示“借身人”信仰的兴起与竞争逻辑;最后,基于“借身人”信仰的经验案例,本文将试图延展宗教市场理论对神启现象所做的理论推进,并对宗教市场理论为何会有此不足给予一定的讨论。

一、神启现象的社会科学分析:一神论与多神论

宗教市场理论的领军人物罗德尼·斯达克(Rodney Stark)发现,“虽然宗教体验(神启)在精神病患中确有发生……但绝大多数却发生在正常、理智与冷静的人身上”[5]。那么,许多平凡的,甚至世俗的精神现象,都能被视作神启现象。不仅如此,已有经验研究表明,此类现象在诸多社会的普通人身上都有所体现[6-8]。另外,斯达克又进一步指出,神启现象并非依靠信徒自身感悟得道,只要是通过人神交流获得启示的现象都可归为神启的范畴。所以,在信众的理性假设之上,他发展了一套基于神启活动的信仰竞争理论[9],联结起微观与宏观两个层面,用以解释信仰兴起与更替的具体过程。

首先,斯达克认为,神启现象的产生有其社会情境基础。当业已存在一套与神交流的文化传统,并且,神启的接受者可与神启示范者(能与神频繁交流的人)直接接触时,更容易产生神启现象。比如,一个亲缘网络中的成员通常信服于各种与神祇交流的现象,而且有若干成员能与神祇频繁交流,那么,与其联系紧密的成员就更容易发生神启现象。所以,神启文化传统是新神启得以产生的社会土壤,而神启示范者则是作为人神交流之间的核心纽带,两者共同组成了这一理论的基石。

从发生学角度来看,斯达克认为,信众与神祇的精神性接触并不一定会产生神启。在大多数情况下,只显示为一种经验上的信仰确认,就是所谓的“确认体验”[10]。例如,经常传闻基督教徒看见了圣母玛利亚,但极少传闻她开口说话。这一方面说明,宗教组织对潜在而肆意的神秘体验采取了控制措施;同时,也说明多数虔信正统观念的教徒产生了信仰的自我强化。然而,这并不意味着可获得新神启的极少部分人会就此消失。他们依然存在,并能感知到正统信仰中的缺陷。此类有感知能力的神启示范者,不仅与神在交流上保持开放和敏感,而且包含一种非同寻常的创造力。他们能够激发与深化新生的神启,并将新知识的来源外在化。比如,穆罕穆德在谛听神的教义后,能第一时间将其撰写成文字。

在此基础上,斯达克进一步从动力学角度指出,发生社会危机或变迁是新旧信仰竞争的关键时刻。在这一阶段,如果正统信仰越是不能解释和应对社会危机或变迁,那么,个体越是会感知到常规信仰中的缺陷。与此同时,新生神启如果能顺应社会变迁,感应并接受这种新生神启的人数规模就会逐渐扩大。换言之,新神启的合理化信念越是得到强化,个体越有可能获得进一步的神启,也越有可能产生更多异端色彩的神启。直到新信仰成功替代了旧信仰,基于神启的宗教运动则又开始限制新神启的产生。这样就完成了一次正统信仰的更替。

参照宗教市场理论的解释逻辑,中国基层社会中的神启现象也具有相同的社会情境基础:历史悠久的神启活动都由作为核心组织者的“信仰代理人”负责。所以,无论从神启文化传统,还是从神启示范者角度,都符合斯达克所创理论的条件基石。然而,在此基础上,同属神启现象的不同信仰未必会出现相似的组织与竞争逻辑。作为中国基层社会的一个典型案例,苏州市吴江区K村的“借身人”组织就展现了不同的信仰形态。“借身人”,顾名思义,指神祇借助人身来传言施惠于信众,可归为神启示范者的一种。有趣的是,这类“借身人”能同时代言分属不同宗派的神灵,但没有明确的成文教义。每位“借身人”在其管理的庙宇中放置了不同宗派的神祇偶像,但各个庙宇之间的神祇类型又有高度的趋同性。而且,“借身人”之间长期共存,并未出现一家独大或信仰替代的结果。可见,虽然同为神启现象,“借身人”信仰与西方主流宗教之间却产生了信仰逻辑的分野。

那么,为何会形成这一信仰逻辑的差异呢?从“借身人”代言神启的描述中,我们发现,斯达克在论证神启现象与信仰过程的关系时,其实忽略了一个需要区分的隐含条件:当神启示范者崇尚多神论而非一神论时,信仰在组织与竞争上就会不同于西方主流宗教。由于斯达克所举的案例(基督教、伊斯兰教与犹太教等)都属一神论,或多或少都具有宗教排他主义(religious exclusivism)的特征,难免使信仰过程只展示出排他逻辑的一面。为了试图说明多神论的信仰形态,我们有必要从一神论与多神论的比较出发,具体指出神启理论的边界所在。

如果说多神论与一神论的主要区别在于神祇是否具有排他性,那么,在微观发生学与宏观动力学这两个层面分别是如何体现的呢?首先,从神启的微观基础来看,作为在位者的正统信仰与作为挑战者的新生神启,事实上展开了围绕教义文本合法性的攻防战。一方面,在位的宗教组织为了防止正统观念被削弱,会尽量减少新神启的产生;另一方面,能获得新神启的示范者,通过将神启转化为外在形式,以挑战正统观念中的不足。虽然在位者与挑战者的神启阐释有相悖之处,但两者其实共建了一种教义竞争的逻辑。然而,当换作多神论语境时,教义的排他性已然被消解,也就是说,文本差异不再是神启示范者之间的竞争来源,所以,教义竞争就不具备解释力了。为此,如果在一神论的基础上,新生神启的外在化方式主要是示范者记录成教义文本,而神启阐释的合法性来源于正统信仰的教义缺陷,那么,作为文本竞争的一个逻辑替代,在多神论语境下,以何方式表现神启的外在化以及神启的合法性,都需要做进一步的讨论。

其次,从神启理论的动力学角度来看,神祇的排他性主要表现在教义对信众的吸引力上。斯达克认为,在社会危机与动力学过程之下,最终会导致新旧信仰的替代。然而,由于信仰竞争而造成的信仰替代,并不能都归因为社会危机或变迁。在一神论的语境下,伴随神启现象而产生的不同教义解释,如遇社会危机或变迁,在位信仰又无法应对,信众就可能转投作为挑战者的信仰,因为后者的教义解释更能顺应现实;但是,反观多神论,在教义排他性缺失的情况下,即使社会发生危机或变迁时,教义阐释已不再成为吸引信众的关键,也不再成为新旧信仰替代的核心“竞技场”。所以,作为通过教义吸引信众的一个逻辑替代,在多神论情境下,社会变迁会导致何种信仰结果,以及在教义阙如的情况下如何吸引信众,也需要得到进一步的说明。

另外,还要指出的是,一度被污名化的神启现象,在当今中国社会仍然盛行,说明该现象依然有其社会意义与研究意义。况且,“迷信”或“巫术”“概念本身所包含的贬义以及历史积累而成的意识形态偏见,与社会科学研究提倡的价值中立(value-free)原则是相悖的”[11]。当然,这样说,无意为此类信仰中的不法行为张目,只是希望通过“借身人”信仰,反思斯达克神启理论的解释边界,并试图从多神论的视角,进一步补修正既有理论。为此,以下将详细论述“借身人”信仰的案例,并于讨论部分做理论拓展的说明。

二、“借身人”:一个多神论信仰的微型民族志

2012年笔者在苏州市吴江区K村,开展关于民间信仰复兴的田野调查。期间,观察到几个有趣的现象:(1)该村庙宇的管理者并非制度化的地方宗教人员(道士、和尚或尼姑等),而是作为神启示范者的“借身人”;(2)庙宇中混杂供奉着不同宗派的神灵;(3)村民对各类神灵的社会功能记忆模糊。

从历史溯源来看,K村古时原属庙港镇。“庙港”,顾名思义,有一湾船港的地方就有一座庙宇。解放前,K村香火甚旺,民间信仰仪式隆重而活跃。一些历史悠久的传统庙会主要有刘皇会、老太会等。传说古代村民为纪念明朝有驱蝗之功的将军刘猛,特意为其建庙立像,尊称为“刘皇”。蝗灾来临时,县行政官就会请出刘皇的偶像游行[12]。同样,古时村民要入太湖打渔,传说高呼老太菩萨名字,即可逢凶化吉。为了回报这一恩德,每年两场的“老太会”由村里每家轮流操办。有些穷苦人家预计轮到办老太会前,宁愿去熬五年长工,也要积攒钱来操办祭祀活动。这些仪式表达与夸富宴[13]和摆夷之摆[14]都有相似之处。

这种与社会生活密切相关的民间信仰可被作为一种“分散性”宗教——仪式与组织都与当地世俗的社会生活和制度混为一体[15]。其中也不乏一些“信仰代理人”。他们分别以刘皇、老太等地方神灵之名,开展神启活动。而且,每位神灵都有专属的“信仰代理人”。

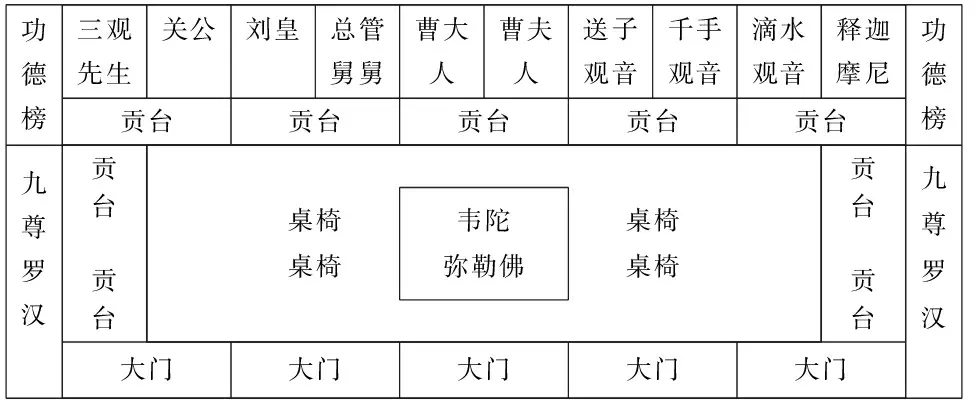

1949年中国成立后,全国各地开展了“破四旧”的整治活动,K村的民间信仰自然也未能幸免。刘皇会、老太会等信仰仪式一度被明令禁止。庙堂里的佛像、神龛和贡台大多被焚毁。这种对地方宗教活动的过度限制一直延续到“文革”结束。改革开放后,伴随着K村寺庙逐渐复兴,庙宇的空间布局及其信仰形态已然发生了显著变化——原本单独供奉的神祇,开始陆陆续续被安放进同一座庙宇。如图1所示,各种“大传统”与“小传统”中的神祇都被供奉于同一间庙堂:在“大传统”里,三观先生是道家的神祇,观音菩萨、释迦摩尼、弥勒佛、韦陀以及十八罗汉都是佛教的神祇;在“小传统”里,曹大人、曹夫人、刘皇和总管舅舅、关公都是地方性的神祇。如此而观,整座庙宇就好比一个信仰市集。那么,这一看似混杂的信仰形态是如何发生的呢?

功德榜三观先生关公刘皇总管舅舅曹大人曹夫人送子观音千手观音滴水观音释迦摩尼贡台贡台贡台贡台贡台功德榜九尊罗汉贡台贡台桌椅桌椅韦陀弥勒佛桌椅桌椅贡台 贡台大门大门大门大门大门九尊罗汉

图1东永宁庵(以下简称东庙)庙宇的内部空间结构

(一)“借身人”的兴起:一个多神论信仰的发生学

从改革开放到1990年代末,在民间信仰复兴的过程中,诞生了作为“信仰代理人”的“借身人”群体。在禁止宗教活动的岁月里,每逢重要信仰节日,极少数虔诚的信徒还是会半夜潜入已被清空的寺庙,将蜡烛插在蜂窝煤里举行仪式。而且,就在寺庙里的神像被毁坏之时,仍有几座神灵的小金身被这些信徒冒险救出,暗藏于家中。等改革开放后,这些信徒会邀请村民去家中集体参拜。由于当年保护神灵金身有功,这些信徒逐渐演变成作为神启示范者的第一代“借身人”。然而,与西方主流宗教不同,中国民间信仰大多并不具备竞争性教义。所以,作为神启外在化过程的撰写以及作为神启阐释依据的文本,都不复存在。那么,在神启的外在方式与神启的合法化方式上,“借身人”的发生学逻辑有何不同?

1.神启的外在方式:显像化

“借身人”一般通过神灵附身和传语的形式,确定自己的神启示范者身份。为了帮助克服信众现实生活中的困境,“借身人”会以神灵的名义,并借助仪式性的施法,来为求助者指点迷津。施法的过程只在“借身人”的家中进行,周围不能有人旁观。这一神秘化的仪式仅将求助者、“借身人”和信仰的神祇三者紧密联系在一起。周姓“借身人”叙述了两次助人的经过:

“一年前,有一家村民总觉得诸事不顺,来我这里,想找我看看,当时观音菩萨就附在我身上,平时我不会说普通话,但当时就用非常熟练的普通话和他们说,他家有一个暗间,那人想了想说对的,然后观音菩萨就让他把里面的冰箱拿出来,把洗衣机留下,那家人非常惊讶我什么都知道,他们照办了以后,果然做事就顺利了;去年十二月初九,有人来我这里求子,送子观音愿意帮她,所以,借着我的口和她说,春节之后就给她送去。果然,她就怀上了,现在已经快生了。” (周姓借身人的访谈,2012 )

施法时的“借身人”将自己完全转变成某位神灵,并将这一过程中的准确判断全都归功于神灵的法力。如果求助之人听从安排后渡过难关,心中会感激神祇的恩泽,对“借身人”所代言的神灵更为虔信。而作为口授者的“借身人”,自然也会受到拥戴。难题解决后,求助者会拿些礼物或水果去“借身人”家中答谢。

另外,神祇的显像化得以被尊崇,带有巫术色彩的仪式也起到了关键作用。巫术与宗教是有分别的。宗教创造一套价值,直接达到目的。巫术是一套动作,具有实用价值,是达到目的的工具[16]。然而,为了有力证明神祇是存在的这一目的,“借身人”或是通过反常的神态和语言,或是借助奇异的卜卦工具,使求助之人获得真切的感受。

宗教和巫术都是以超自然的设定为基础,但是宗教主要跟神打交道,而巫术则局限于非人格化的超自然观念[17]。但K村的“借身人”却将巫术与神灵融为一体,来应对和解决信众的各类专门化问题。而求助者在获得实际帮助之后,往往会转变为某位神灵的忠实信徒。

2.神启的合法化方式:去教义化

从神启的外显方式来看,“借身人”并不寻求制造出普遍性的教义,而是尽力解决信众生活中的实际难题。不仅如此,在神启的合法性化方式上,斯达克理论中的神启示范者会通过指出正统信仰的教义缺陷,实现再教义化;然而,“借身人”却试图淡化教义传统,用以消除神灵间的种种“制度性”差异。

这种做法体现于两个方面。一方面,“借身人”有意忽略“制度性”宗教中教义化与彼岸化的宗教意识,将其降格为“分散性”宗教,或曰民间信仰。以观音菩萨为例,庙宇中的观音菩萨已演变为功能分明的送子观音、千手观音以及滴水观音,与村民的世俗化生活息息相关。然而,观音菩萨浓缩在《心经》中的出世教诲,以及佛教的入门经典经文,都不为村里的信众所知。以此,佛教、道教中的神灵和地方性神灵并无教义差异,都仅仅为了满足村民心中治病救人、福佑平安的世俗化需求。

另一方面,“借身人”在宗教意识上并不排斥不附身于自己的神灵,除自身信仰的神祇地位略高,其他神祇地位一律平等。以东庙为例,其负责人是方姓老妪,她最初是曹大人的“借身人”,所以将曹大人与曹夫人的金身安放于庙堂的正中央。而庙堂右侧放置观音菩萨与释迦摩尼的金身,但释迦摩尼被置于最右侧,这与佛寺大雄宝殿内的常规布局并不相符,可见,两者在东庙中并无佛祖与菩萨的位阶之分。

以上两种去教义化的方式,为“借身人”信仰的世俗化扫清了“制度性”的障碍。而且,这一更为包容的集体宗教意识,也使神灵种类的多样化成为可能。过去东庙只有曹大人、曹夫人、刘皇和千手观音四尊神像,但村里致富的信徒们又为东庙请来了其他不同神灵的神像。东庙香火在K村最旺,也因为东庙中的神像种类称得上K村最全。所以,K村信众共享着多宗派神灵融合下的“借身人”信仰,并且,还会有更多其他宗派的神灵被纳入这一信仰体系之中。

(二)“借身人”之间的竞争:一个多神论信仰的动力学

神灵显像的外在化方式与淡化教义的合法化方式,使“借身人”群体作为关注世俗性问题而非普遍性教义的神启示范者身份出现。一方面,为了解决信徒特别而多变的现实困境,“借身人”需要更为灵活的口授方式而非更为标准化的文本表达;另一方面,代言“小传统”神灵的“借身人”为了凸显自身神灵的重要性,会进一步消解而非强调“制度性”宗教的教义差别,使神灵的排他性付之阙如。同样,从宏观动力学上来看,社会危机或变迁成为西方主流宗教之间竞争成败的关键条件,但中国民间信仰一般不通过教义阐释去吸引信众。所以,深入考察社会变迁对“借身人”的作用,以及“借身人”之间的信仰竞争方式,有助于我们发现多神论语境下的信仰动力学逻辑。

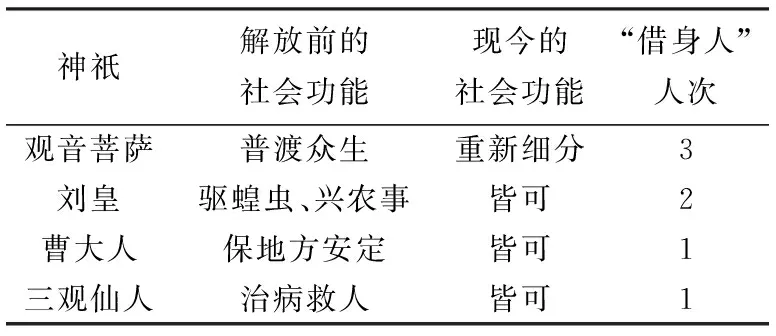

1.由社会变迁导致的信仰后果:神灵社会功能的泛化

“借身人”确定附身的神祇后,又面临一个重要的挑战:传统的地方性或制度性神灵原本较为明确的社会功能已无法满足社会变迁下的多样化需求,这种失配性必然会导致信仰的衰落。“借身人”看到了神灵社会功能单一所带来的不持久性,所以,社会功能的范围与类型需要得到进一步的扩展。

解放前,K村的地方神灵具备自身独有的社会功能,如刘皇主司驱赶蝗虫、兴旺农事,老头菩萨保佑出湖平安,曹大人司职地方的安定等。然而,时至今日,K村人已几乎无人耕种,无人入太湖打渔,传统的社会功能已不复存在。如今,多样化的职业分工与高度的流动性直接导致信仰需求的复杂化与个体化,比如婚姻匹配、求财致富、学业有成、转行择路等。

表1 K村神祇社会功能的今昔比较与

如表1所示,为了满足现代人的信仰需求,“借身人”会通过两种方式来重塑信仰的功能范围。第一,重新细分神祇的社会功能。以观音菩萨为例,解放前,村民认为观音菩萨能普渡众生,为生活家计带来各方面的福佑。然而,观音菩萨的“借身人”发现,如今,有许多求助者多为求子、医病以及辟邪而来,所以,根据观音菩萨有千变之身的传说,将其重塑为求子观音、滴水观音以及千手观音,以此分别对应求子、医病与辟邪的社会功能。第二,社会功能的模糊化,即将过去信仰功能单一的神祇转变为能保佑社会生活各个方面的神祇。以刘皇为例,如今刘皇的“借身人”已不再强调其消灭蝗灾的传说,甚至闭口不谈,取而代之的是,描绘刘皇的神通如何了得,以及自己通过刘皇附身,为各类求助者排忧解难。

另一方面,这种民间信仰社会功能的变化也体现在“借身人”附身神祇的数量与组合方式上。K村的“借身人”大多都附身多位神祇。如周姓“借身人”称自己附身有观音菩萨与刘皇。更为重要的是,这种“借身人”会有司职明确的神祇与功能模糊化的神祇同时附身。以周姓“借身人”为例,她同时供奉送子观音与刘皇。因其“送子”灵验,故村里或镇里急于求子的求助者会纷至沓来。然而,如果遇到求子以外的求助之人,周姓“借身人”则会以刘皇的名义附身,为其解除烦恼。这一多重“借身”的附身方式,使K村的“借身人”既能拥有一项专门化的神灵功能而声名远播,又能通过模糊化的信仰功能应对时代变迁。

2.信仰的差异化竞争:新老“借身人”的不同信众来源

虽然社会变迁使“借身人”群体多神灵附身的特点趋同,但不同神启示范者之间也存在差异化的竞争关系。与斯达克的一神论理论不同,这种多神论信仰的竞争关系也是“借身人”通过不同竞争优势来吸引信众的结果。

表2 2010年上半年西庙与东庙功德款捐助情况

从2010年上半年K村西庙与东庙的功德款捐助比较中,可以发现,西庙捐助人次比东庙多了一倍有余,而在捐助总款项上,东庙却比西庙多了一倍有余。从捐款数的分类中,笔者发现,西庙10至20元的捐助人次最多,达到了七成左右;同样,东庙100元以上的捐助人次也占到总捐款数的七成左右。可见,两间庙宇都有各自不同的信众来源。

东庙因为在2003年重建于“圩”的原址上,所以能不断扩建,庙堂的面积远远大于西庙;而西庙位于鳞次栉比的民巷之中,已无向外扩建的空间,但整座庙堂修建于解放前,历史远远悠久于东庙。故东庙更大的占地面积,村中的富人有进一步为庙宇捐金身和桌椅的空间,而且,大年初一的“烧头香”活动往往会邀请这些捐助过大手笔的富人第一批祭拜,宽敞而规整的庙堂又可容纳更多的信众来参加各项活动。与此相反,相对历史悠久的西庙则吸引上年纪的老妪前来祭拜、捐款。虽然庙堂有些昏暗,但几十年在西庙祭拜的传统使老妪对于西庙及其掌事的“借身人”更忠诚。即使捐的款项并不多,老妪前来西庙烧香与捐款的次数远远超过在东庙每年拜一次的中年富人。

表3 2010年西庙与东庙捐助情况的比较

在吸引信众上,西庙与东庙拥有不同的竞争优势。如表3所列,从2010年在西庙与东庙都捐款的信众情况来看,信众在庙宇选择的偏好上具有明显的差别。都向两间庙宇捐助的信众,写在了一个户主名下(户主一般为家中年龄最大的男性)。东庙的累积捐助额基本都高于西庙,并且,东庙的捐助次数都只有一次。这是因为东庙的功德款多来源于户主在过年“烧头香”时所捐,故大多每年只有一次;而西庙多为户主的长辈或妻子所捐,数额较少,次数又不定。在新一辈富有的信众看来,东庙规模更大,香火更旺,加之自身捐助的神像或贡台桌椅安置于庙宇之中,只愿意去东庙烧香膜拜;而在老一辈信众眼里,西庙虽小虽旧,但周姓“借身人”当初保护小金身的经历,是后起的“借身人”无法比拟的。

三、讨论:排他性与包容性的信仰逻辑比较

通过“借身人”信仰的微型民族志叙述,我们发现,虽然同为神启现象,但西方主流宗教与“借身人”信仰却表现出不同的信仰逻辑。前者属一神论信仰,信奉宗教排他主义,所有的信仰活动都是围绕教义而展开的替代性竞争;与其相对张的是,后者是一种多神论信仰,秉承了更具信仰包容性的特点,能否解决世俗性问题是其信仰逻辑的核心,源自不同传统的多样化神灵反而能被不断吸纳进这个信仰体系之中。以下将从神启现象的发生学与动力学角度,详细比较两者的差异。

如斯达克所言,在一神论的社会语境中,新生神启通常源于极少数具有感知能力的示范者。他们能将神启外在化为成文的教义,并能敏锐地发现在位信仰的教义缺陷,以此获得新生神启的教义合法性。除了在微观发生学上教义决定了不同信仰的神启阐释,在动力学意义上教义仍然对信众起支配作用。斯达克进一步认为,社会危机或变迁是新旧信仰替代的关键条件,因为当社会危机或变迁发生时,在位信仰的教义不能很好的预期或解释这一变化,作为挑战者的新信仰会借此指出在位信仰的不足。所以,新的神启示范者首先从受到初级群体(家庭等)拥护开始,逐步争取和吸纳信众,使他们进一步产生神启。随后,合理化信念越是得到强化,信众越有可能进一步获得神启。这种教义的广泛传播往往会助推宗教运动,进而达成新旧信仰的更替。一旦更替成功,新的神启又将被新的在位者限制。这样就形成了排他性宗教之间持续循环的更替逻辑,而作为神启产物的教义自始至终都是信仰竞争的关键。

与斯达克的神启理论不同,在多神论的社会语境下,神启知识的外部化形式转变为神祇通过“借身人”直接与信众进行语言交流,为信众解决世俗性的日常问题。地方神灵附身的“借身人”为了彰显自身的合法性地位,会逐步淡化原本“制度性”宗教的教义经典,消除各个神祇之间的位阶差异。这种去教义化的做法在弱化神灵排他性的同时,也为更多不同传统的神灵被吸纳进庙宇提供了可能。从神启现象的动力学来看,社会危机或变迁并未导致信仰解释缺陷的产生,反而“借身人”通过细分或模糊化等方式,泛化神祇的社会功能,缓解了社会危机或变迁所带来的阐释压力。而且,产生了从“借身人”之间的多神灵共栖关系进一步转变为多神灵同时附身神启示范者的信仰现象。另外,“借身人”之间并未出现替代性竞争关系,而是差异化的竞争关系。老一辈的“借身人”因历史传统而吸引了年龄较大的信众,新一代的“借身人”则因更大的庙宇规模与香火而吸引了年轻一代的信众。一个家庭内的不同成员成为不同“借身人”的信众,并不妨碍家庭成员之间的关系。所以,作为多神论信仰的一种,世俗化取向的“借身人”群体反而能吸纳更多不同的神灵,形成了一种多神附身与多神共栖的信仰逻辑。

在拓展斯达克理论的同时,“借身人”信仰也为我们重新发现中国基层的信仰逻辑提供了参考。然而,我们也要看到,以“借身人”为代表的多神论信仰仍有诸多议题值得后续研究者深入探讨,比如,神启示范者可否传承,吸纳的神灵是否也有类型或范围上的局限,有没有其他多神论的信仰逻辑等等。

四、结论

本文通过展现“借身人”信仰的微型民族志,进一步拓展了宗教市场理论对于神启现象的解释逻辑。这一拓展主要表现在区分了既有理论中所隐含的一神论与多神论假设,并从神启的外在化与合法化方式,社会危机或变迁对神启示范者的作用,以及吸引信众方式等方面,着重强调了西方主流宗教与“借身人”信仰的差异。这种“宗教排他主义”与“宗教包容主义”之间的对张有助于我们在理论意义上重新反思中国民间信仰的研究。

此外,我们也需看到,斯达克对一神论与多神论区分的忽视,一定程度上,也源自东西方宗教文化传统的天然差异。宗教市场理论一度认为,“二战”后,亚洲宗教发生了深刻的变化,“尤其是这些环境中传统的、高度巫术化的‘民间’宗教会迅速让位于现代性”[18],那么,“现代化”的亚洲宗教现象就更易于纳入宗教市场理论的解释范式之中。然而,改革开放以来,中国民间信仰中不断复兴的神启现象,却展示出地方信仰的多样性以及对社会变迁的适应能力。这些纷繁复杂的地方信仰无不提醒我们需要持续和基于西方宗教传统的理论范式进行深入对话,并从宗教文化的差异中进一步汲取理论建构的养分。

[1]杨凤岗. 当代中国的宗教复兴与宗教短缺.文化纵横, 2012(1):26-31

[2][英]周越. 中国民间宗教服务的家户制度. 张细香,译.学海, 2010(3)

[3]陈彬, 刘文钊. 信仰惯习、供需合力、灵验驱动——当代中国民间信仰复兴现象的“三维模型”分析. 世界宗教研究, 2012(4)

[4]李向平, 李思明. 信仰与民间权威的建构——民间信仰仪式专家研究综述. 世界宗教文化, 2012(3):110-119

[5]Stark Rodney, William Sims Bainbridge.Religion,deviance,andsocialcontrol. New York: Routledge, 1997

[6]Gallup International.Humanvaluesandbeliefs. London, 1984

[7]Greeley, Andrew M.Sociologyoftheparanormal:AreconnaissanceBeverlyHills. Sage.1975

[8]Yamane, David, Megan Polzer. Ways of seeing ecstasy in modern society: Experiential-expressive and cultural-linguistic views.SociologyofReligion, 1994(55): 1-25

[9]Stark R. A theory of revelations.JournalforScientificStudyofReligion, 1999 (2):287-308

[10]Stark Rodney. A taxonomy of religious experience.JournalfortheScientificStudyofReligion, 1965(5): 97-116

[11]夏昌奇,王存同. 当代中国超常信仰的经验研究——兼论中国宗教的内容与格局. 社会学研究, 2011(5):178-197

[12]费孝通. 江村经济.上海: 上海人民出版社, 2006

[13]马塞尔·莫斯. 礼物. 汲喆, 译. 上海: 上海人民出版社, 2005

[14]田汝康. 芒市边民的摆. 昆明: 云南人民出版社, 2008

[15]杨庆堃. 中国社会中的宗教.上海: 上海人民出版社, 2007

[16]马林诺夫斯基. 西太平洋的航海者.梁永佳,李绍明,等. 译.北京: 华夏出版社, 2002

[17]罗杰儿·芬克, 罗德尼·斯达克.信仰的法则. 杨凤岗,译. 北京: 中国人民大学出版社, 2004

[18]Chen, Hsinchih.TheDevelopmentofTaiwaneseFolkReligion, 1683—1945. Ph.D.diss., Department of Sociology, University of Washington, 1995

(责任编辑:陈世栋)

The Faith of “Jieshenren”: A Sociological Analysis on Divine Revelations

Liu Wei

The faiths based on divine revelations have been existing in folk society in China for a long time, which were still being neglected in Chinese religious researches in term of religious theories. Moreover, majority of mainstream western religions originated in divine revelations, on which Religious Market Theory has made a sociological analysis. It provides us a theoretical foundation to make a further comparison between the logic of faith in western culture and in Asian culture. In order to illuminate the theoretical significance of divine revelations in Chinese folk society, the analysis on divine revelations by Religious Market Theory will be introduced in detail and its implicit hypothesis as well as further possible directions will be designated clearly. Then, an ethnographic study on the faith of “Jieshenren” will be presented to point out the genetic and dynamic process of divine revelation separated from ones in the western. Finally, A new logic of faith based on divine revelations will be given to extend the related existing theory.

Divine revelation; Religious Market Theory; The faith of “Jieshenren”

2015-12-11

刘炜,清华大学社会学系博士研究生,邮编:100084。