精准扶贫视角下扶贫项目的运作困境及其解释

——以华北W县的竞争性项目为例

2016-09-08许汉泽李小云

许汉泽 李小云

精准扶贫视角下扶贫项目的运作困境及其解释

——以华北W县的竞争性项目为例

许汉泽李小云

税费改革之后,各种资金依靠“条线”以转移支付的形式自上而下输入农村,“项目治理”开始兴起,在扶贫领域也不例外。将扶贫项目的生成、申请、立项与落地实施作为一个完整的项目链条进行考察,发现在项目申请之前上级政府的“选择性平衡”导致了扶贫瞄准偏离;申请、立项环节发生了扶贫目标的置换与项目的盲目扩张;项目落地后又遭遇了基层社会的解体重组与扶贫资源的碎片化。而这背后正是项目分级治理下不同层级政府的多重逻辑以及项目制与科层制之间的张力,二者共同导致了扶贫实践与国家“精准扶贫”治理目标相背离。

精准扶贫; 扶贫项目; 项目制; 科层制

20世纪90年代中期以来,伴随着国家财政制度由包干制改为分税制,资金分配开始依靠“条线”体制另行运作。这些“条线”部门采用专项支付的形式自上而下转移流动,基层政府则需要通过项目申请的形式来获得转移支付[1],“项目治理”由此开始兴起。作为一种新的治理方式,项目制开始成为中国特色治理模式的核心表征[2]。在扶贫领域也不例外,1994年之前的扶贫资源只有专项扶贫贷款、以工代赈和财政发展资金等少量扶贫资金。1994年国务院制定和发布“国家八七扶贫攻坚计划”,这标志着中国贫困治理实现了从救济式扶贫向开发式扶贫的转变。到了2000年以后,中国的贫困治理进入了转移性支付混合运行、多部门共同参与的综合性治理阶段,各种扶贫项目纷纷涌现出来。当前,我国已经形成了一整套完整的项目扶贫体系,包括教育扶贫项目、医疗扶贫项目、文化扶贫项目、科技扶贫项目、产业扶贫项目、生态扶贫项目、妇女扶贫项目、儿童扶贫项目等等[3]。尤其是在“十三五”全面建设小康社会时期,我国要求六年时间内要使7017万贫困人口脱贫,贫困人口平均每个月要减少100万,在“压力型体制”的作用之下,承载着大量扶贫资金的各种类型扶贫项目在我国贫困地区如火如荼的开展起来。与此同时,中央在2014年提出了“精准扶贫”战略,明确提出了精准识别、精准帮扶与精准管理等政策要求以及要实现扶贫对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人精准、脱贫成效精准的“六个精准”措施。扶贫资源的项目化运作能否实现国家“精准扶贫”的治理目标?扶贫项目在实践过程中容易遭遇什么样的困境?这都是非常值得深入研究的学术问题。

关于扶贫项目的运作模式及其效果已有不少学术积累,以往关注点大多集中在扶贫项目的资金瞄准、项目执行以及项目实施结果等方面。如有学者在广西、宁夏、江西和云南的调研发现,扶贫项目对贫困群体的覆盖率只有16,对中等户与富裕户的覆盖率则分别为51和33[4]。所以有人认为扶贫项目具有“门槛效应”、容易发生“精英捕获”[5]。马良灿指出在项目制背景下农村扶贫工作出现了资源主体、执行主体、参与主体与收益主体的角色倒置与目标错位,各类扶贫项目被地方各种权力与利益关系所绑架,使扶贫结果与扶贫初衷和目的出现严重偏差[6]。梁晨通过对武陵山区4个贫困县的产业扶贫项目调查发现,地区产业发展和经济提升未必一定会带动贫困者能力提升并脱离贫困的生活困境[7]。

这些对于扶贫项目*扶贫项目不同于一般的政府专项项目,其目标在于使贫困人口脱贫致富,而不是片面追求市场利益与经济发展,扶贫项目是政府道德观的具体呈现,更多表现出来的是一种底线逻辑。的运作模式及其效果方面宏观理论探讨,还不足以将项目制在扶贫领域的实际运作机制及其后果完全呈现出来。笔者通过对华北W县扶贫项目的调研,将扶贫项目的生成、申请、立项、以及落地实施作为一个完整的链条呈现出来,尝试回答以下问题:不同层级政府在扶贫项目运行的各个阶段呈现出什么样的运作逻辑?扶贫项目运作的各个阶段容易出现什么样意外后果?以及是何种原因导致了扶贫项目的地方实践与国家“精准扶贫”的政策表达相背离?

一、田野介绍与项目分类

W县位于H省西北部,毗邻北京,是国家级贫困县,属于“环首都贫困带”的一部分。在自然环境方面,该县地属农耕区与畜牧区的结合地带,气候干旱,水资源匮乏,自古被称为“旱码头”,生态环境极其脆弱。在农民生计方面,当地农村种植玉米、高粱等传统作物,基本上属于靠天吃饭,同时农户还进行鸡、鸭、猪等养殖副业,只是近些年来随着高速公路的建设,交通越来越方便,才开始有部分青年劳动力外出到北京打工,但是年龄在40岁以上的农民还是在家务农为主。W县现有77个贫困村,建档立卡贫困人口为62 500人,贫困发生率为23.4%。

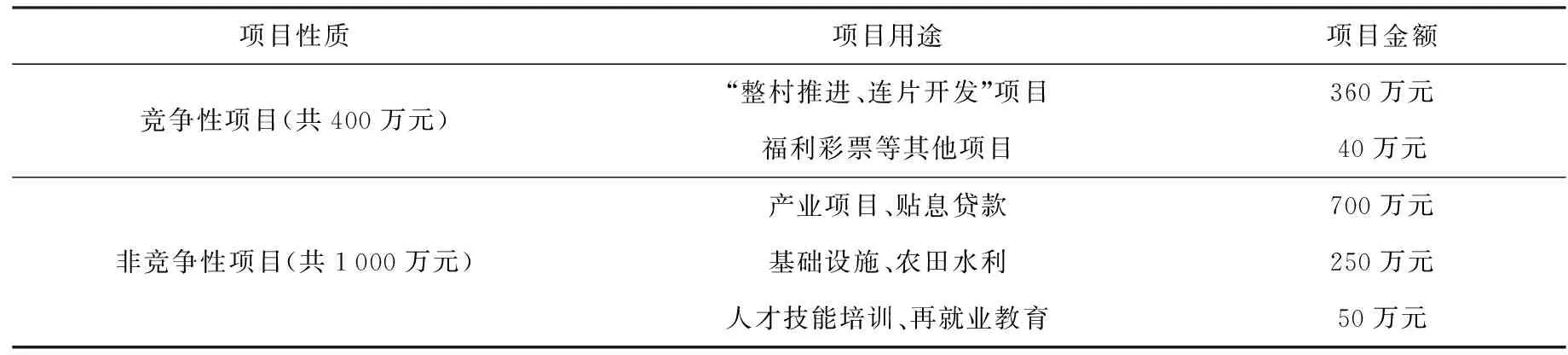

从总体情况来看, W县扶贫项目可以分为“竞争性项目”与“非竞争性项目”两大类*在各个层级的政府中,对于项目的理解有很大的不同,一般来讲越往上这个项目包含的内容越多,其概念也就越抽象,越到基层项目越具体。这里的“竞争性项目”主要针对基层政府来讲,他们需要到上级进行申请答辩,通过竞争才能够获得。需要特别指出的是扶贫项目的竞争并不是纯粹的市场化竞争,其中主要是在贫困县之间的竞争与政府内部扶贫资源的再分配。。非竞争性项目是通过当地贫困人口的基数以及贫困发生率等指标由上级测算而得出,不存在下级在项目申报过程中竞争与“跑项目”的问题,这是一种基础性的扶贫项目,具有普惠性特征。2014年W县非竞争性项目资金共有1 000万,这部分主要分为三块:70用于产业项目、贴息贷款;25用于基础设施建设,其中包括农田水利、村级公共设施等;5作为培训资金,用于农民、干部以及转业军人的技术培训。竞争性项目则指的是在项目资源有限的情况下由下级部门向上级政府提出申请,上级部门组织项目专家组进行答辩考核打分,只有在这个竞争考核过程中得分靠前的胜出者才可以获得的扶贫项目,竞争性项目不具有普惠性。如W县现在正在开展的“整村推进、连片开发”*这里需要说明的是“整村推进、连片开发”扶贫项目不同于《中国农村扶贫开发纲要(2001—2010年)》中所规定一般意义上的“整村推进”,它最初在2007年由国务院扶贫办与财政部联合推出,其目的在于使整村推进与连片开发相结合、扶贫开发与区域经济发展相结合,这是一种更为综合性的贫困治理项目。“福利彩票”等属于竞争性项目,目前该县来争取到的的竞争性项目资金共有400万元。

表1 W县扶贫项目的构成及其分类(2014年)

二、扶贫项目的实践逻辑与困境:案例呈现与过程分析

(一)申请之前:选择性平衡与扶贫瞄准偏离

扶贫资源瞄准机制一直是中国农村扶贫政策和实践关心的核心问题[8]。精准识别政策要求准确找出最需要帮扶的真正贫困人口,防止扶贫资源的跑偏漏失。以往的学术研究对项目委托方的发包过程、项目设计及其意图知之甚少,可以说仍然是空白[9]。但是项目申请前期的“协调”与“筛选”环节却在整个项目链条中尤为重要,有的时候大部分竞争性项目给谁不给谁就在这个阶段被上级部门划定范围而内部确定。我们将项目申请前上级政府在科层制内部的协调称之为“选择性平衡”阶段。

W县“整村推进、连片开发”项目于2013年11月通过全省的竞争获得,省政府希望通过用这个项目“探索财政扶贫资金与其他涉农资金整合使用的新路子,探索整村推进与连片开发相结合、扶贫开发与区域经济发展相结合的路子,促进贫困地区经济发展和贫困农户稳定增收”*W县政府文件《“整村推进、连片开发”试点项目通知》。。具体来看项目申请之前的“选择性平衡”运作流程如下:首先省级政府会平衡各个市的名额。虽然该项目是以县为单位申请与实施的,但是分配的时候并不是所有贫困县公平竞争,比如说省里打算给Z市几个“整村推进、连片开发”的名额,就在项目申请之前内部已经确定。W县扶贫办主任说“我们市有13个贫困县,按道理的话应该有好几个县都应该拿到竞争性项目,但是我们只有2个县拿到了项目,人家有的市只有一个贫困县,只要上报上去就能拿到项目”(访谈记录,20151021YXB)。以上是省级的选择平衡逻辑。到了市级这一层面也会进行再次选择平衡,去年Z市被“分配”了2个竞争性项目的名额,Z市在进行竞争性项目单项通知的时候往往会考虑到平衡因素只通知了4个县,而非通知所有贫困县都来进行申请和评比。

表2 H省各地区获得“整村推进、连片开发”项目数量

从上可以看出,选择性平衡主要考虑的是领导重视程度、感情因素、是否获得过类似项目、有无能力完成好等因素。如果一个县是上级领导挂职或者重点联系点的话则入选的概率比较大,如果一个县之前获得过项目,则要考虑照顾其他未获得者,该县很有可能不能入围评选。但是省一级与市一级的选择性平衡又略有差异,省级分配名额的时候除了“感情因素”以外,主要考虑的是要达到每个区域所谓的“均衡”,也就是争取保证每个市都有名额,防止有的地区“剃光头”一个名额都没有;市级分配的时候则主要考虑县级具体完成项目的能力,以免有完不成上级任务而考核不通过。由此可见,扶贫项目申请之前的“选择性平衡”阶段并非是按照所谓的公平公正的原则,其背后所隐藏的非正式制度发挥了很大作用。这样“选择性平衡”逻辑使得竞争性扶贫项目在申请之前就已经背离了“精准扶贫”政策,并没有精准识别出最急需帮扶的贫困县,导致了扶贫瞄准偏离、瞄准机制发生异化,具体来看容易造成以下后果:第一,贫困县之间的不平等,也就是有的市只有一个贫困县则可能分配到指标,而有的市有十几个贫困县也只能申请到一两个名额,扶贫资源不是投入到最困难的贫困县而是被“均分”;第二,“精英捕获”(elite capture)现象的产生,即那些有配套能力、经济条件相对比较好的县容易获得竞争性项目,而那些条件比较差的贫困县则没有机会申请到项目,造成“强者恒强,弱者恒弱”的马太效应。

(二)申请与立项:扶贫目标置换与项目盲目扩张

精准帮扶是精准扶贫的关键,相关政策要求必须按照当地贫困情况制定出有针对性的帮扶措施,确保帮扶效果。从扶贫项目制定来看,为了能够确保符合基层的实际需求,上级政府“发包”的各种项目都是来自下级政府的申报,并进行总结汇编而成,然后,已经汇编好的项目进入“项目库”进行向下再分配的过程。

首先,扶贫项目申请在一开始遵循的是“自下而上”的逻辑。贫困村根据本村的情况提出自己有哪些方面的需求,需要开展什么项目,并上报到乡镇。村级上报的扶贫项目主要集中在基础设施建设与产业发展两个方面。乡镇再根据各个贫困村上报的情况撰写项目建议书,再上报到县,并最终进入到县里的项目库。在这个过程之中下级政府具有主动权,因为得益于上下信息的不对称,上级并不了解基层社会到底需要什么项目,正如有学者所述,项目的运作与基层政府中心工作基本一致,基层政府运营项目的过程就是执行中心工作的过程[10]。由于W县靠近北京具有巨大的市场潜力,近年主要发展大棚蔬菜产业,目前北京市蔬菜三分之一供应来自W县所在的Z市。于是,乡镇以及县这一级基层政府在进行项目汇编的时候就会把这些村级项目“打包”成为产业发展类的综合性项目。所以向上申请的时候W县就会强调产业扶贫的好处,以及当地发展大棚蔬菜产业扶贫的优势,将村级分散的扶贫项目整合成为发展蔬菜大棚的产业项目,又与当下该县的“中心任务”联系了起来。与欧博文、李连江所提出的中国乡村中存在着“选择性政策执行”[11]有着类似之处,但是在项目制的背景之下,基层政府没有直接选择的权力,只能对其进行巧妙的转化。下级政府利用与上级政府的信息不对称,把自己的政策意图植入到了项目申请之中,单纯的扶贫项目转化成为了综合性的发展项目,扶贫目标被悄然置换。

其次,项目立项的过程可以理解为上级政府进行分配与限制的过程,因为项目一旦审批完成之后,考虑到将来的检查验收与考核,地方政府就没有太大的操作空间。在这个环节上级政府尽量希望通过这个项目动员更多的资源、发挥更大的作用。周雪光曾经指出,在项目中,上级部门会拿出很少的一部分资金,来调动下级政府竭尽全力去募集和追加资金,来推动新型公募的实施和完成。这些项目就像“诱饵”一样,让地方政府上钩,充分调动它们的能动性,这非常类似一种“钓鱼工程”[12]。就W县的“整村推进、连片开发”竞争性项目来说,上级政府会诱导各种资本投入到这个项目之中,省里给W县400万资金来搞项目,但是要求县里必须配套200万。该项目具体对贫困户有以下政策:第一,建设一个大棚国家补贴3万元。第二,每个贫困户有5 000元的补贴,但是要想得到这部分资金的话,前提是必须成立合作社,形成一定产业规模,这笔扶贫资金要以股份的形式注入到合作社之中,并不会直接分给贫困户。在这种“利益捆绑责任连带”的政策诱导之下,W县大棚产业飞速发展,2013年之前全县只有不到2 000个大棚,2015年有1万多个,不到两年时间新建了8 000个大棚,扶贫项目“盲目扩张”。

(三)落地之后:基层解体重组与扶贫资源碎片化

精准管理是精准扶贫的保证,当项目落地之后只有做好项目运行过程的管理以及后续的维护才能够真正发挥最大功效。一方面,项目进村之后遭遇了乡土社会的逻辑[13];另一方面在扶贫项目具体实施与落地之后也会对基层社会产生很大影响。

W县的“整村推荐、连片开发”项目原本是打算放到B村,但是由于B村村集体权威弱化,很难与老百姓达成一致,出现了很多反对的声音,项目搞不下去了才转移到了Y村。这是基层社会所面临的一个普遍现象,目前对于大多数的贫困村来讲,村集体已经虚化,没有任何资源与实际权力,村小组也都形同虚设。尤其是农村取消义务工和劳动积累工之后,村集体丢失了原有的组织与动员能力,很难组织起来。用村干部的话说是“现在在贫困户自己家门口修路平整土地都需要花钱雇佣他们来做(访谈记录,20151021YXB)”。集体功能的弱化使公共项目在农村的开展越来越困难。项目实施面临的第二个问题就是项目带来了村庄内部的矛盾与纠纷,一些公共项目如果占了农户的土地,就会遇到很多“钉子户”出来阻挠项目的开展。在当下的农村社会,就如阎云翔所说的那样过度功利的个人主义在中国农村的发展,使得越来越多的农民一味追求个人利益的同时忽视自己的义务与公共生活的限制,导致越来越多的“无公德个人”[14]出现。第三个问题就是很多项目都是来自上层的设计,没有充分考虑到地方性知识,以产业项目为例,打造一个产业往往需要很长时间的探索与技术经验积累,如果一个地方没有从事过相关产业就突然大规模开展不熟悉的产业项目,则会面临失败的风险。Y村贫困户一直种植玉米、杂粮等传统作物,之前没有种植过大棚蔬菜,2013年项目运行之后,由于缺乏经验种植较晚,当年所种的蔬菜就遭遇冻害,损失了300多万。项目制导致的债务结构进一步削弱了集体治理的社会基础,加剧了基层社会的解体。

项目完成之后面临的最大问题就是后期的维持与维护。由于项目具有临时性,上级资金只保证项目的建设,一旦项目完成之后就完全交给了地方来维持。W县的竞争性项目只关注项目建设的规模大小,并不关注项目后续的维持,造成很多项目仅仅运行很短时间后就荒废闲置起来。以W县大力推行的蔬菜大棚产业扶贫项目为例,并不是帮助贫困户建好大棚就大功告成,其中过滤系统每2年更换一次,灌溉的主管道、毛管每年需要更新,棉被与棚膜必须定期更换,另外还需要有相关技术人员提供技术支持,扶贫项目的后续配套也是一笔不小的支出。G村中国家帮助建设的80个大棚在运行了一年之后就由于缺少后续资金闲置了起来。现在Y村的合作社银行贷款已经超过800万,合作社理事长说“我们发展太快了,当初只想为了能够得到国家的扶贫资金补贴,没想到被套进去了”“现在有一些扶贫款是害人啊!政府不是扶贫办,我们成了扶贫办”(访谈记录,20151021YXB)。现在合作社理事长已经无心搞生产经营,现在一心想着国家能够兜底将这个窟窿补上。W县地方政府只关注与利用有限的扶贫资金能够建设更多的大棚,以便进行的政绩上的宣传,并不关注扶贫项目的质量和后续维持,这种摊大饼式的发展使有限的扶贫资金分散在各个贫困村与合作社之中,导致扶贫资金的碎片化供给与低效率使用,违背了精准管理的政策要求。

三、扶贫项目地方实践与政策表达偏离的原因阐释

(一)分级治理下的多重逻辑

首先,我们需要从扶贫项目的运行过程以及不同主体之间的关系和相互作用中认识、解释出现的困境。项目制运作的最大特点就是“分级治理”[1],即上级政府“发包”、地方政府“打包”以及基层村庄“抓包”的三种机制共同型塑了扶贫项目的性质、类型、分配与运作逻辑。“多重逻辑下的制度变迁”理论指出上级政府、地方政府和基层村庄这三个行动群体的行为受他们身处领域中的稳定制度安排制约,反映了各个领域中的制度逻辑[15]。扶贫项目正是在这些多重并存的制度逻辑作用下兴起、演变的。

第一,省(市)政府在“发包”过程之中遵循的是自上而下的控制逻辑,通过扶贫资金的项目化运作,一方面对扶贫资金使用的约束强化,比如在项目资金申请方面设立各种规定和限制条件,农户要想得到资金补贴必须加入合作社以及必须形成一定规模等,希望减少扶贫资源在中间传递过程中的跑偏漏失;另一方面则想通过少量的中央专项扶贫资金吸引和带动地方政府以及其他各个部门的更多资金投入,发挥最大的扶贫效果。所以上级政府在项目申请之前的内部协调阶段就会采用选择性平衡的策略,在选择的过程之中会主动倾向于那些具有政治优势或者经济优势的地区,无意间就排斥了真正贫困的市县,造成了扶贫瞄准的偏离。第二,地方政府在扶贫项目“打包”的申请过程之中遵循的是自下而上反控制的逻辑。在这个阶段地方政府利用上下级之间的信息不对称,在项目申请的时候不断添加自身意图,将扶贫项目包装成为了与当地经济发展中心任务相结合的发展型项目,以便利用这个机会来进一步促进当地经济增长,凸显出地方政府的政绩。在传统发展主义思维之下,地方政府对于项目的扶贫性质认识不足,项目扶贫目标被置换,用发展来吸纳扶贫,片面认为只要经济增长之后就会自动脱贫致富,而忽视了当地不同类型贫困人口之间的差异化需求,没有实现精准帮扶。第三,村庄社会在扶贫项目实施以及落地之后遵循的是乡土社会的逻辑,这也可以被认为是自下而上的反控制。项目到了最后阶段可能其本身已经不重要了,重要的是由项目所引发的诸如土地纠纷、社会团结以及安全风险如何规避、公共性如何增进等等[1]。扶贫项目的运作是一项系统的治理过程,其中涉及到贫困户的识别、基础设施的建设、实施过程中纠纷的解决、收益分配的监督等诸多问题,这些都需要基层组织和社会来协调共同完成,不能仅仅依靠国家与地方政府的单方面投入。但是,伴随着税费制度的改革,基层组织丧失了自下而上的税费征收收入和权力之后,自身也变得涣散起来。而且随着农村取消“两工”之后,现在尤其是对于那些没有集体资源的中西部农村来讲,已经丧失了基本的社会动员能力,村小组形同虚设,村委会也高高“悬浮”起来。扶贫项目在基层实际运作的过程遭遇了基层政权与社会组织的缺席。扶贫项目的地方配套和市场风险给村庄社会带来了打击,扶贫项目最后往往以失败告终。

(二)项目制与科层制之间的张力

其次,要从扶贫资源项目制的运行机制与科层制的基础性组织形式之间的互动来切入和进行剖析。项目制是依附在科层体系上的一套政府管理机制,它有别于科层体系,但却依附并嵌入于科层体系,项目制发挥着项目治理优势的同时受制于科层体系[16]。二者之间的张力和冲突是造成扶贫项目偏离精准扶贫政策目标的另一重要原因。

图1 W县扶贫项目运作流程图

项目制与科层制二者的张力与冲突具体表现在以下三个方面:第一,扶贫项目的统一规划与科层条线分散传递之间的张力。竞争性扶贫项目源自中央一级政府的制度设计,以W县的“整村推进、连片开发”竞争性项目为例,中央最初设立该项目的目的非常明确就是为了“适应扶贫开发形势的变化,探索创新财政扶贫机制,整合扶贫资源,提高扶贫开发成效”*国务院扶贫办、财政部文件:《关于开展“县为单位、整合资金、整村推进、连片开发”试点的通知》。。但是在项目生成、申请、立项以及具体实施的过程之中向下依赖省、市、县、乡、村多级部门的参与执行,每个环节的行动主体都要植入自己的意图,这样经历了层层传递之后,消解了国家最初的扶贫济困目标。另外此类综合性扶贫项目整合而来的扶贫资金仍然受制于不同行业部门的各自规定,资金管理条块化,做不到统一下发和管理。第二,项目的临时性、短期性与科层组织的长期性、常态性之间的张力[17]。项目的开展具有明确的时间界限,项目结束之后上级部门则不再会有资金投入,但是项目是依附在科层组织内部进行具体实施和运行的,如果要保持其后续的正常运行与功能发挥,则需要后续配套资金的连续投入。在基层社会项目频繁实施,但大多后期应有的科层管理跟不上,出现项目扶贫的“一次性怪圈”。W县大棚产业由于缺乏后期维持资金而出现运转困境正好说明了这一点,按照政策要求“整村推进、连片开发”项目每个贫困村只能实施一次,但是扶贫是一个长期性综合性的工程,不可能一个村庄完成一个项目就能够彻底脱贫。第三,项目在运行的过程之中遭遇了科层制的反噬,出现了“再科层化”(rebureaucratization)的现象。即项目生成过程的同时也衍生出了项目评议小组、项目办公室、扶贫攻坚办等一些列管理项目的科层部门。项目制产生之初主要是为了打破科层制的束缚,在行政体制内部再造一种新的增量,以弥补分税之后地方发展动力不足的问题,可以说在项目申请之前与申请的过程之中可以说是遵循以上“项目制的逻辑”;但是在项目审批以及向下执行的时候,要经过各种项目办公室、审核小组等的层层审批与考核,各个部门开始对项目设置层层限制与束缚,这就开始了扶贫项目本身的“再科层化”,扶贫项目一旦被吸纳进入科层体制之后就丧失了之前的机动灵活以及强大的动员资源的能力,丢掉了项目制本身的优势。由此看来扶贫资源在以项目为载体的运作过程之中并没有达到预期的合理化效果,特别是在“精准扶贫”政策背景下具有公共性的扶贫项目在自上而下运行的过程却被逐渐转化成为以开发为导向的发展性项目,不仅项目本身的扶贫目标被悄然置换,同时也生产出的巨大结构性压力与风险加剧了项目的失败。

四、结论与建议

如上所述,作为一种新的治理模式,扶贫资源的项目化运作并没有实现预期的合理化、高效化效果,扶贫项目的地方实践与精准扶贫政策要求发生了背离。首先,项目申请之前上级政府在科层制内部就开始了选择平衡,扶贫项目没有瞄准到最贫困的人口,致使精准识别偏离;其次,在扶贫项目的申请和立项阶段,地方政府利用上下级信息的不对称,将本地经济发展的意图植入到了扶贫项目之中,扶贫目标被置换,项目在“诱民致富”的政策驱使之下开始盲目扩张,没有做到精准帮扶;最后,项目在村庄社会实施、落地之后与乡土社会的纠缠之中又遭遇了基层社会的解体重组与扶贫资源的碎片化,不符合项目精准管理的要求。而这背后是项目制分级治理过程中不同层级政府之间的多重逻辑与项目制与科层制之间的强大张力使然。在项目的生成、申请、立项以及落地执行的过程之中,一方面不同行为主体不断添加自身意图和逻辑,具有公共性的扶贫项目在自上而下的运作过程之中被逐渐转换成为以开发为导向的发展性项目;另一方面,项目本身受到了科层体系的不断约束、束缚和反噬,不仅没有发挥项目制的动员优势,反而被吸纳进入科层体系之中,丧失了自身的活力。

鉴于以上分析,我们提出以下几条具体建议:第一,在扶贫项目申请前要防止上级政府内部的选择平衡,通过公平竞争与答辩找出最需要帮扶的贫困县,在这个过程之中引入政府外的第三方进行监督,确保扶贫项目能够精确瞄准;第二,在项目的申请、立项环节要加强对于项目本身的约束,允许其在扶贫目标范围内适当调整,但是要特别警惕地方政府添加自身意图、置换扶贫目标的行为,并针对不同贫困农户致贫原因的差异,设置多样化与符合当地情况的项目进行精准帮扶,避免出现盲目发展一类项目“一刀切”政策的出现;第三,在项目的落地与实施阶段要做好与基层乡土社会的对接,加强对于农村基层民众的组织、动员以及项目的后期维护和投入,做到项目的精准管理与可持续运行,真正带动贫困人口脱贫致富。

[1]折晓叶, 陈婴婴. 项目制的分级运作机制和治理逻辑——对 “项目进村” 案例的社会学分析.中国社会科学,2011(4):126-148

[2]渠敬东. 项目制: 一种新的国家治理体制. 中国社会科学,2012 (5):113-130

[3]方劲. 中国农村扶贫工作 “内卷化” 困境及其治理. 社会建设, 2014(2): 84-94

[4]李小云, 张雪梅, 唐丽霞. 我国中央财政扶贫资金的瞄准分析. 中国农业大学学报 (社会科学版),2005(3):77-82

[5]邢成举, 李小云. 精英俘获与财政扶贫项目目标偏离的研究. 中国行政管理,2013(9):109-112

[6]马良灿. 项目制背景下农村扶贫工作及其限度. 社会科学战线, 2013(4): 211-217

[7]梁晨. 产业扶贫项目的运作机制与地方政府的角色.北京工业大学学报(社会科学版),2015(5):7-14

[8]李小云,唐丽霞,许汉泽. 论我国的扶贫治理:基于扶贫资源瞄准和传递的分析. 吉林大学社会科学学报,2015(4):90-97

[9]周雪光. 项目制: 一个“控制权”理论视角. 开放时代,2015(2):82-99

[10]冯猛. 项目制下的“政府—农民”共事行为分析——基于东北特拉河镇的长时段观察,南京农业大学学报,2015(5):1-11

[11]O’Brien KJ, Li L. Selective policy implementation in rural China. Comparative Politics, 1999(2): 167-186

[12]周雪光. “逆向软预算约束”: 一个政府行为的组织分析. 中国社会科学,1994(2):132-143

[13]刘成良. “项目进村”实践效果差异性的乡土逻辑.华南农业大学学报(社会科学版),2015(3):50-59

[14]阎云翔. 私人生活的变革: 一个中国村庄里的爱情、家庭和亲密关系. 上海书店出版社, 2006

[15]周雪光, 艾云. 多重逻辑下的制度变迁: 一个分析框架. 中国社会科学, 2010(4): 132-150

[16]杜春林, 张新文. 从制度安排到实际运行:项目制的生存逻辑与两难处境. 南京农业大学学报(社会科学版),2014(1):82-88

[17]史普原.“科层为体、项目为用”: 一个中央项目运作的组织探讨. 社会,2015(5): 25-59

(责任编辑:常英)

Operating Difficulties and Explanations of Poverty Alleviation Projects Under the Precise Anti-poverty Perspective——A Case from W County’s Competitive Project of North China

Xu HanzeLi Xiaoyun

After the tax reform, a variety of funds rely on “line” to transfer payments in the form of top-down input countryside, “project management” also began to rise in the area of poverty reduction. Based on W County’s “the whole village advance, continuous development” project for example, it is found that before the project application the government at a higher level’s “selective balance” leads to poverty alleviation aiming deviation; And in the application period the project link target displacement and blind expansion of the project; after the project carried out it is encountered local logic of restructuring and fragmentation of resources for poverty alleviation. It is the government’s multiple logic and the tension between project scheme and bureaucracy, that made the real practice deviating from the target of national precise poverty alleviation.

Precise anti-poverty; Poverty alleviation project; Project scheme; Bureaucracy

2016-01-20

本文得到云南省社科规划项目(QN2015020)的资助。

许汉泽,中国农业大学人文与发展学院农村发展与管理专业博士研究生;李小云,中国农业大学人文与发展学院教授、博士生导师,邮编:100193。