公共服务购买中政府制度逻辑与行动策略研究

2016-09-07吕纳

吕 纳

公共服务购买中政府制度逻辑与行动策略研究

吕纳*

随着改革的全面深入,政府开始探索公共服务改革的道路,其中政府向社会组织购买服务就是一种最主要的实践创新。作为一种新事物和新机制,对其进行研究兼有现实和理论意义。论文将以往政社关系研究归纳为宏观结构、中观组织和微观行动研究,在文献评述的基础上发展出“制度逻辑与行动策略”的分析框架,采用个案研究的方法动态考察政府这一具有利益导向的法人行动者在公共服务购买过程中的双重制度逻辑即公共发展逻辑和权力维持逻辑及其由此衍生出的多重行动策略即选择性支持和隐形化控制等,并发现制度逻辑与行动策略是相辅相成的,且认为在购买过程中政府与社会组织并没有形成平等的合作伙伴关系,政府进行的只是职能转移,而不是权力下放。

政府购买服务制度逻辑行动策略公共服务

一、问题的提出

始于1970年代末的中国改革,以“放权让利”为主导思想,以改变“资源配置方式”为主要手段,产生了“自由流动资源”和“自由活动空间”,在政治、经济和社会领域引起了一系列变化,被认为是“总体性社会结构的变迁”(孙立平,1992: 70)。进入21世纪以来,改革在政治、经济和社会领域持续深入,措施不断。其中政府职能转移和社会组织的兴起不仅成为了政治、社会领域改革的现实成果显示,而且也成为政治学、社会学、管理学等学科交叉关注的重点。政府职能的转移表现为职能下放、权力下放、引入多元社会管理体系等等,其原因有政府主动成分,更有被动因素。社会组织的兴起表现为组织数量不断增加、能力逐渐增强、领域日渐广泛、参与社会生活无论在广度和深度上都有量的积累和质的提升,其原因以内在主动因素居多。本文关注政府向社会组织购买社会服务的行为,而这一焦点恰是联结政府职能转移和社会组织兴起两大现实和理论热点之所在。

一些学者认为社会组织的兴起,公共服务的多元参与使得社会力量得以生存和发展,会形成与政府抗衡的一支力量,有向西方市民社会发展的趋向(White et al.,1996;He,1997,2003;Frolic,1997;邓正来、亚历山大,2002);另一些学者认为,这是法团主义的形式,尤其官办社会组织极大地体现了这一形式(Schitter,1974;Wiarda,1997;Ma,2006;张静,1998);更多的学者则认为,由于国情的特殊性,国家力量一贯强势的路径依赖,社会力量的兴起不足以走上与西方一样的道路,道路将是中国化的(康晓光,2005;顾昕,2004;顾昕、王旭,2005)。但也有学者认为公共服务的社会化是政府权力的一种社会回归,国家有继续甚至加强控制社会的试图(韩东,2009)。理论研究上的观点对立也让我们对现实问题有了重新审视的必要,我们在看到政府职能改革,社会组织层出不穷的同时也发现政府在精简机构转移职能的过程中,主导培育了很多承接服务的社会组织,它们或由政府内部剥离、政府主管部门主导成立、政府提供场所资金、政府安排负责人等形式而产生并存在,由于其产生的形式,决定了其与政府有着特殊的一层关系。理想与现实的差异促进了本文研究问题的形成。研究问题聚焦于在政府购买服务过程中,政府一方作为独立行动者所凸显的中观制度逻辑和微观行动策略,同时将这种动态微观关系的建构跟政府与社会组织相互的权能变迁联系起来,进一步探讨国家与社会关系,可具体化为:公共服务购买过程中,政府一方的制度逻辑是什么,行动策略有哪些,两者有联系吗?公共服务购买过程让政府与社会组织形成了什么样的关系,这种关系形式是暂时性的还是长期性的?公共服务购买过程中政府与社会组织的权力和能力发生了怎样的转移,产生了怎样的影响?公共服务购买导致的政府与社会组织关系的联结会对目前的国家社会关系产生影响吗,是社会获得了更多的自治还是国家变相持续了控制,还是两者兼有?

二、文献与分析框架

(一)文献评述

以往的政府与社会组织关系研究可归纳为宏观、中观和微观三个研究层次。宏观研究探究传统的以国家为中心的控制模式是如何被突破的,社会又是如何从无到有发育的,代表理论有市民社会和法团主义理论。市民社会理论的代表人物认为随着改革开放,准市民社会或半市民社会正在形成,政府给予了社会组织更多的空间,未来会走向与西方类似的道路,期盼独立于国家、分权于国家的市民社会真正形成(Howell,1996;White et al.,1996;He,1997,2003;Frolic,1997)。与此同时,国内学者对市民社会理论在中国的理论运用和实际效用持认同态度(邓正来、亚历山大,2002)。实证领域也进行了大量的研究,证实了中国市民社会的存在和发展(朱健刚,2010;夏建中,2003),也阐述了相关的问题并给出了政策上的建议(王名等,2001;贾西津等,2004;郁建兴、吴宇,2003; 丘海雄、陈健民,2008;高丙中,2000)。法团主义的理论研究在20世纪就已蓬勃兴起(Schitter,1974;Wiarda,1997;Adams,2002),在实证研究中很多学者也认为社会与国家不是对立的,国家的权威要予以保护,在中国的实践中,国家主导控制权的维持和自上而下垂直结构的法团主义更适用(Unger & Chan,1995;Dickson,2000;Shue,1988; Solinger,1993;Oi,1999)。国内也有大量学者使用该理论进行实证研究(张静,1998;康晓光等,2008;康晓光、韩恒,2005;顾昕,2004;顾昕、王旭,2005;张仲汝等,2009;徐建牛,2010)。宏观层次分析属于静态结构分析,概念庞大而模糊,对于关系如何生成、互动的双方的行动及其原因分析都存在不足。对市民社会理论的怀疑态度凸显,认为社会组织的出现的确改变了中国社会结构,但不足以形成一个自主的市民社会,原因就是中国的国家特征(Pei,1998;Brook & Frolic,1997;Nevittze,1996),所以法团主义也不能涵盖国家社会关系的核心特征(Edwards,2004;吴建平,2012;Foster,2002;Dickson,2000;贾西津,2008)。

中观层次是以组织理论为依据从组织与环境互动出发探究政府与社会组织的依赖关系模式。这一层次的研究以资源依赖理论和新制度主义理论为主要代表。杰弗瑞·菲佛(Jeffrey Pfeffer)和杰拉尔德·萨兰西克(Gerald R.Salancik)(Pfeffer & Salancik,1978)的资源依赖理论成为很多学者借鉴的理论,学者们通过个案研究分析了政府与社会组织之间的资源依赖关系,并且指出这种依赖是一种非对称性的关系,国家占明显的优势地位(虞维华,2005;徐宇珊,2008)。约翰·迈耶(John W.Meyer)和布莱恩·罗文(Brian Rowan)(Meyer & Rowan,1977)将新制度主义理论最早应用于组织研究,保罗·迪马吉奥(Paul DiMaggio)和沃尔特·鲍威尔(Walter W.Powell)(Dimaggio & Powell,1984)后来修正了新制度理论的组织研究。相关实证研究也相应完成(田凯,2004;陈剩勇、马斌,2004)。新制度理论进一步将观念体系和规范制度都作为组织环境的一部分,主要解释组织的结构相似性以及正式结构与实际运作的分离问题。而这些正式和非正式的组织环境中,政府仍然是最主要的因素。把组织看成是政治行动者,重视资源、制度等对组织结构的影响等观点都极具借鉴价值,但该理论没有把行动者放在和制度一样重要的位置上,且没有很好地结合合法性机制与组织实践。另外还有结合资源依赖和新制度主义理论进行实证研究的(唐斌,2006;邓宁化,2011)。中观层面的研究大多以社会组织为主要观察对象,政府一方的组织内部分析并没有放在主体地位,另外对组织作为一个能动者的能动性强调不足(斯格特,2002;Zucker,1988)。

微观层次是从行动实践分析其行动策略和购买双方关系相互型塑过程。通过观察社会组织产生及发展的过程来透视国家与社会关系的演变。这种研究取向的变化表现在关注“强国家、弱社会”的特殊体制下其具体运作方式和行动策略(张紧跟,2012)。*张紧跟(2012)指出, 海外研究也从针对国家与社会关系的“结构论争” 转向了“行动分析”, 转而关注中观与微观层面上个体组织的行动策略。研究者开始对中国大量草根型社会组织的行动进行了策略研究(Ho,2001;Yang,2005;Xie,2011;赵秀梅,2004,2008;张紧跟、庄文嘉,2008;江华等,2011;何艳玲等,2009)。该层次研究在内容上,关注社会组织各种正式和非正式的策略,但对政府行动明显关注不够,中国的现实是政府的权威*而且我们要关注到政府不是铁板一块的,各级政府对待社会组织拥有不同的策略以及其背后的理性逻辑和制度逻辑,还要关注到不同于科层制权力的实际运作中的权力。这些权力才是社会组织与政府互动中最真实的存在。管兵(2013)文中也有对多级政府结构下社会组织发育的问题进行过论述。在国家与社会关系的演变过程中即社会组织的成长发展过程中发挥着更重要的作用;在研究对象上,多选择草根型社会组织,而对大量其他类型的社会组织研究不够*现实中,大量存在的社会组织不是自下而上性的,而是那些自上而下,或者半官半民性,这类组织量大,而且多从事社会服务类,是国家愿意给予空间发展的一类社会组织,我们认为从这类组织的行动和态势上去观察和探讨国家和社会关系的演变过程及未来趋势,更具洞察力和分析力。;在理论建构上,没有系统的分析框架和成熟的分析概念。已有的概念工具各自为政,尚未建立对话的基础。同时既有的一些概念工具实际运用的难度较大,由于只局限于微观行动策略的分析,对宏观国家与社会的具体运作未有适当的解释效力(吕纳,2013)。

综上所述,宏观研究关注静态的宏观结构研究,对具体场景中的关系形成过程解释力不够;中观研究重视制度环境,但对行动者又关注不够;微观研究重视了社会组织行动者的行动策略,却又忽视了政府这一行动者的行动策略以及所有行动者所处的制度文化环境。衡量三者的优劣势,本文认为需结合制度研究和行动策略研究,同时关注引起其行动策略的社会制度和组织行动者多变的行动策略,发展出中微观结合的且动态的分析框架,来回应宏观的静态的国家与社会分析框架。另外,如前文所述,政府职能改革、社会组织层出不穷的同时也发现政府在精简机构、转移职能的过程中,主导培育了很多承接服务的社会组织,它们或由政府内部剥离、政府主管部门主导成立、政府提供场所资金、政府安排负责人等形式而产生并存在,这些社会组织的形态决定了它们与政府有着一层特殊的关系。那么,在异于西方的中国强政府背景下,作为国家与社会关系的主导者,对政府一方的关注,关注其利益所在、制度环境和行动策略就尤其重要。本文在研究内容上会聚焦于政府一方制度逻辑与行动策略的研究,来验证本文发展出的理论视角和分析框架。

(二)分析框架

1.分析概念

(1)权力与能力

权能二分的观点,始于英国学者迈克尔·曼(Machael Mann),他区分了国家权力的两个层面:“其一是国家的专制权力(Despotic Power),即国家精英可以在不必与市民社会各集团进行例行化、制度化讨价还价的前提下自行行动的范围(Range)。其二是国家的基础性权力(Infrastructural Power),即国家能力,指的是国家事实上渗透市民社会,在其统治的领域内有效贯彻其政治决策的能力(Capacity)。”(迈克尔·曼,2007: 68-69)本文沿用这一定义,并认为除了国家有能力与权力二分外,社会组织也有权力与能力的区分。社会组织的能力指的是其从事公益性社会服务的专业能力,而权力则是指社会空间大小、与政府对话的权力等。

(2)公共利益与自身利益

本文将政府视为理性人,利益是理性人的出发点,可分为自身利益和公共利益,*这样的区分可以有效避免对选择理论的批判。理性选择理论其基本原则是,个人按照一种投入—产出的精于计算的方式选择他们的行动过程。这里所说的理性有两层含义:第一,个体是有目的的行动者;第二,行动的原则在于最大限度地获取利益。社会学中理性选择理论的代表人物科尔曼(James Coleman)认为,社会关系、社会结构、集体决策和集体行动等归根到底是个人追求最大功利、进行成本效益分析以后的理性选择结果。理性选择理论自问世以来就招致了很多批评,特别是社会学研究者,比如新制度主义学者就认为组织除效率原则外还受制度、文化等相关因素影响,很多组织的行动都有不满足效率原则的地方。他们中很多都认为人类行为多数是非理性或反理性的,并且受到规范和习惯的指引。但反过来持自由选择的观点也经常受到社会科学家的质疑,他们更乐于相信个人行为全部依社会力量而定。但本书把利益概念放入其中,其实组织不论满足效率原则还是制度、文化因素,都是在为了利益,此利益就包含公共利益和自身利益,这样理性的概念就被扩大而拥有更多的解释力。政府首先是一个整体,又是一个多部门的集群,每个部门又由自然人即官员充当代理人。首先整体政府、政府各部门及各官员的公共利益都是一致的,就是满足公民的共同利益,包括发展经济、完善福利、维护公共安全等;但整体政府、政府各部门及各官员的公共利益的自身利益却是不尽相同。整体政府要维持政府的统治地位,政府部门要维护自身部门的资源和权力,官员要获得政绩保障升迁道路的通畅,这些都导致三个行动者自身利益的不同。

(3)制度逻辑与行动策略

帕特里夏·桑顿(Patricia H.Thornton)和威廉·奥卡西奥(William Ocasio)(Thornton & Ocasio,1999: 820)认为,“制度逻辑是由社会建构的物质实践、假设、价值、信仰、规则等历史模式,个体遵循这些模式生产和再生产他们的物质生活,组织时间和空间,并赋予社会事实以意义。”制度逻辑提供了决策者行动、互动和理解的正式和非正式规则,这些规则构建了一套如何理解组织现实、适当行为、成功路径的假设和价值体系,指导和限制了组织决策者完成组织任务、获取社会地位、声誉、奖惩等过程。本文结合公共利益与自身利益以及多元制度逻辑的思想,将政府的制度逻辑具体化为公共发展逻辑和自身发展逻辑。在这两种制度逻辑指导下,政府就会采取不一样的行动策略,或支持或控制社会组织也就得以理解。行动者地位、制度环境、利益考虑导致了行动者思考并行动,进而形成关系结构。所以,行动者的行动方式,我们就定义为行动策略。可以说制度逻辑指导着行动者的行动策略,同时行动策略的运作也会改变制度逻辑,两者是相互影响、相互生成的关系。

2.分析框架

如前所述,本文认为除了关注微观的行动者和行动策略外,还要兼顾微观要素产生的制度背景,也就是要将观察问题从宏观层面下降至中观和微观层面,即结合组织与策略研究,建立“制度逻辑与行动策略”分析框架,关注宏观制度,关注中观环境,更关注微观行动,通过还原其微妙的互动关系进而揭示复杂的因果关系,使其更具分析效力。该分析框架包含如下内容:

(1)联结中观制度逻辑分析和微观组织行动策略分析,且认为两者是相互形成的。

(2)行动者利益诉求是行动分析的起点之一,利益包含经济利益和政治利益,尤其政治利益还包括公共利益、组织自身利益和组织代理人利益。

(3)行动者根据受托人的赋权,在拥有资源的同时也拥有了权力和能力。且随着制度环境变化,行动者会根据自身利益和受托人利益改变其行动,从而导致权力与能力会发生动态的变化。

可以将本文的分析逻辑图示如下。此外,结合以往研究中对政府一方制度逻辑和行动策略的缺失研究,以及在中国发展情景下政府力量的全面性和强大性,加之在公共服务购买这一公共领域改革的主导性作用,本文将研究聚焦于政府在购买公共服务过程中制度逻辑与行动策略分析,以此来演绎政府与社会组织在购买过程中的关系建构过程。

图1 分析逻辑简图

资料来源:作者自制。

三、个案介绍与分析

(一)个案介绍

1.公共服务购买的实施

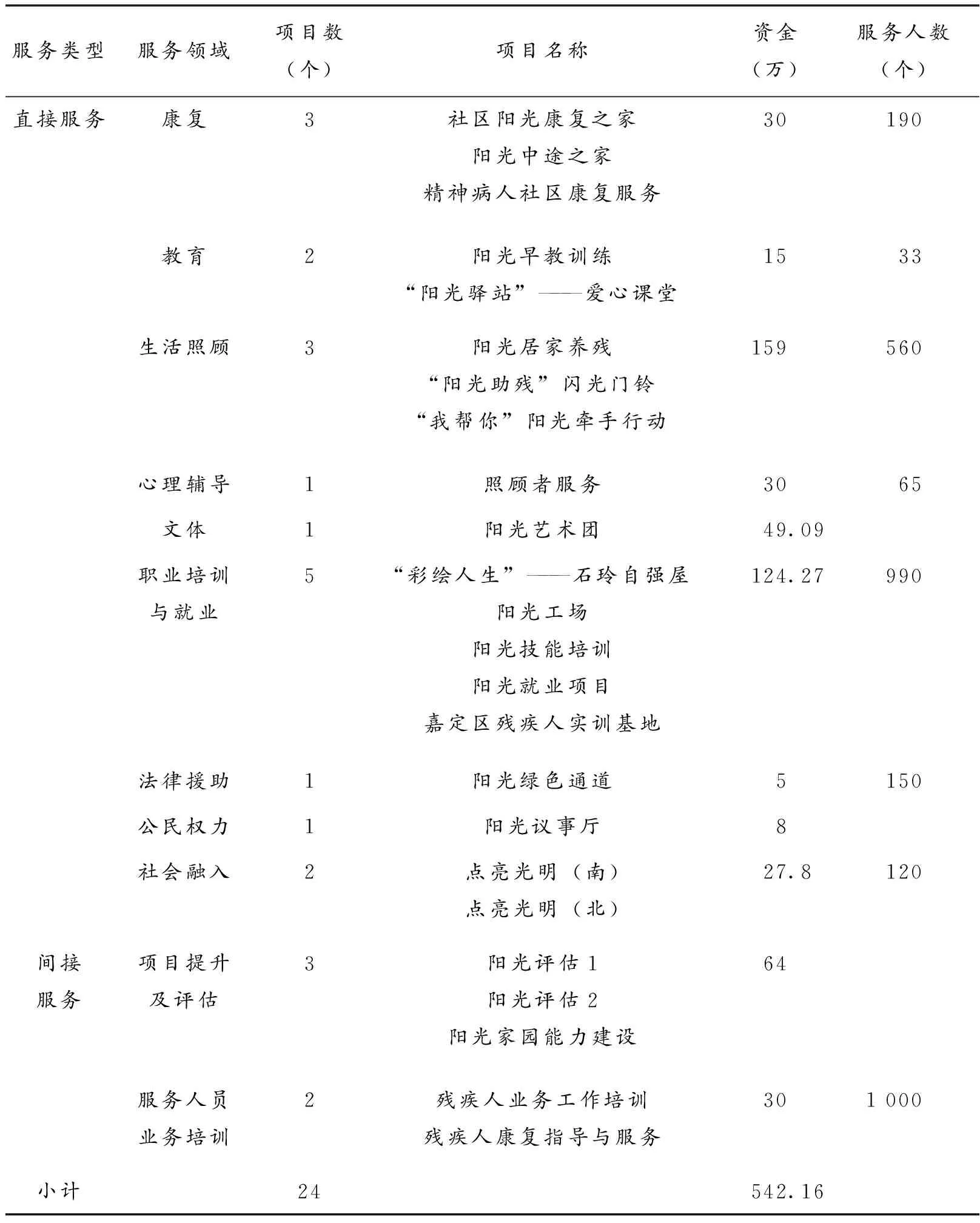

J区位于长三角某一线城市西北郊区,常住人口147.1万人,共有12个街镇。持证残疾人13 849人,占全区户籍常驻人口的2.2%*J区残联网站:http://www.shdisabled.gov.cn/ 2012-11-08。。2010年区残联开始尝试助残工作社会化的改革,投入114.24万购买了10个项目;2011年,在原有10个项目基础上又新推出14个项目,总计达24个,购买资金达542.16万,其中有直接针对残疾人群体的直接服务,也有支持助残社会组织的间接服务(见表1);2012年建立全市首个助残社会化实验基地。四年中,共购买32个助残项目,5个公益创投项目,投入资金3 320.12万元。

图2 2011年J区残联招投标和创投项目个数比例图

资料来源:作者自制。

表1 2011年J区残联招投标和创投项目总表

资料来源:作者自制。

2.公共服务购买的成效

J区残联购买助残服务并取得了显著的成效。通过政府购买服务的方式:首先,在残疾人服务的领域、数量、质量上都有了显著的扩大和提升,如购买项目涉及残疾人康复、教育、就业、维权、文化、体育等各领域,受惠对象达8 723人;其次,也培育了购买市场,在购买服务的基础上,加大培训力度,开办了多期助残社会工作者培训班,培育和扶持了残疾人社会组织,提升助残服务的专业能力。2011年参与招投标的社会组织共42个,中标的有20多个,目前全区共有助残社会组织38个,初步形成了一定规模的助残服务主体和购买市场;最后健全了政府购买的机制,提升了政府的服务能力。公共服务的购买实施也推动了政府建立一整套流程和机制,包括立项、评审、签约、监督和评估,用制度化方式保障公共服务购买模式的高效运作。这四年中,丁区残联先后被评为“全国残疾人工作先进区”“全国特奥工作先进区”“全国社区残疾人工作示范区”“十一五专门协会工作中残联优秀奖”等全国性奖项。各级政府多次视察调研并给予了高度评价。各级媒体也对该区公益招投标的创新举措和所收实效进行了多次报道。

我们将J区残联购买助残服务为典型案例,分析在这一政府主导的公共服务购买过程中,政府的制度逻辑与行动策略,并以此关注所建构的政府与社会组织关系。研究意图就想把国家与社会关系这一社会学典型问题放在政府向社会组织购买公共服务里,做到学术研究和政策研究相结合,同时这两个在各自的领域都是热点现象和问题,如此也可以加强学术问题的时代感和社会热点问题的理论化水平。

(二)个案的分析

1.政府的双重制度逻辑

政府包括两个层面,一个是作为整体性的政府,即是一个独立行动者;另一个是集体性政府,即是由不同政府部门和官员构成的集合体。我们会把政府与社会组织都看成是一个法人行动者,即是一个有明确目标的行动者,会把委托人的资源和利益集中起来,并且会把把资源配置到代理人手中去实现委托人的利益。而政府的制度逻辑正是通过它的各种利益而得以体现的。作为整体性政府和集体性政府两种形式,自然就体现了两种利益——公共利益和自身利益。结合公共利益与自身利益,政府的制度逻辑就具体化为公共发展逻辑和自身发展逻辑。

(1)公共利益指导下的公共发展逻辑

①公共利益的优势:上下一致

政府作为法人行动者,它受托于全体公民,其公共利益自然就是满足其全体公民的整体利益,包含经济发展、社会和谐等。这是整体性政府的责任,也是各级政府部门和政府官员的职责,在此基础上形成政府公共发展的制度逻辑。残疾人发展就是其中的一项,《中华人民共和国残疾人保障法》等中央文件及各地方性法律法规就是其公共利益的证明。所以无论是整体国家还是集体国家,公共利益是一致,即要谋求公共发展。

②公共利益的困境:能力不足

从现实情况来看,公共利益上下一致只是存在于认识层面,在操作层面上,就会出现公共利益执行不力、达不到预期效果的情况。例如,在案例汇中,J区残联是残疾人公共利益的基层执行机构,但在面对残疾人数量不断增加,需求不断多样化的情况下,残联就无法满足这一公共利益的需求。在访谈中,其理事长SJ就数次抱怨服务对象多,但工作人员过少且不够专业,设施不足,只能完成基础工作,其他像调研、制定政策这些本该政府部门做的工作都没时间也能精力去做。

③政府的变革目标:能力提升

困境的存在要求体制方面进行改革,目标就是提升其公共服务能力。而这一需求最迫切的就是公共利益执行困境的最先发现者和最大困惑者:政府的基层部门及其官员。

2004年左右,我连续三年到美国、加拿大、荷兰学习当地NGO的建设。当时给我触动还是很大的。我总在思考这样一个问题,我们的政府是不是太强大了,很多事情都是政府揽在身边做,但是有的时候呢,做得吃力不讨好,我觉得有些事情政府可以发动社会力量来参与。(J区残联理事长SJ访谈,2011-10-30)

基层政府的这般执行困境随即也会逐级反馈到上级各政府部门,进而整体性政府就会意识到在现行制度不利于公共利益的实现,需要进行制度的变革来解决公共利益的现实困境。所以说变革的产生不仅仅要在执行层的基层政府,更要在政策层的整体政府。因为政府的制度支持是首要且必须的。在公共利益一致的情况下,基层和整体政府都试图解决公共服务的困境,也就促成了改革的发生。这就是政府公共发展逻辑的展现。

(2)自身利益指导下的自身发展逻辑

①整体政府的自身利益:权力维持逻辑

作为整体性政府,它接受全体公民的授权,拥有和行使公共权力,充当公共服务事务的管理者。但当政府一旦成为一个独立的组织,就自然会衍生出自身利益。比如追求获得更多的资源,维持自身的更好的生存和发展,又比如对权力的追求,目的就是维持政党稳定、政府稳定和国家稳定这些自身利益。所以,我们会发现政府的权力来自于全体公民,初衷是为全体公民利益负责,但是有时为了维护政府衍生的自身利益,也会出现凌驾于全体公民之上的现象。

②个体政府的自身利益:部门地位提升逻辑

作为群体性政府,政府是由多个部门构成的集合体,而其中每个部门都有自己的私利,如资源、权力、地位等,尤其是财政资源。案例中的J区残联也是如此。由于主政领域的弱势性,在区政府下属的各平行政府职能部门中,无论财政、人员和权力资源都排在末流。2010年SJ就任理事长后,就着力要改变残联长久来叫苦叫穷的角色形象,要让区政府重视残联,支持残联,改变边缘部门形象,提高公共服务能力。由此可见,J区残联向社会组织购买残疾人服务,一方面是维护和增进了弱势群体的公共利益,另一方面是要提高残联服务残疾人的能力,而残联能力的提高势必带来上级政府的重视,从而让部门地位得以提高。随着J区残联助残工作社会化创新的开展,成绩显现,区政府和上级残联纷纷到来视察工作,给予了很高的评价和大力的支持。这也使得残联在残疾人服务招投标工作中,投入的资金能得到逐年的提高,助残工作社会化工作能更顺利的开展下去。

③政府代理人的自身利益:政绩显现逻辑

在社会改革的浪潮中,地方政府在社区治理、社会服务方面走在了实践探索和制度创新的前沿,而其中官员起到了主导作用,J区残联的理事长SJ就是这样的一位实践和创新的最先推动者。SJ在2010年由JD镇街道办事处主管民政事务副主任调任至区残联担任理事长职务,而此次升迁与其主管民政时的创新精神和工作业绩是密不可分的。国外的交流赋予了她多元力量参与公共服务的理念,而主政一方的职位也让该理念有了实践的基础。从2006年到2010年期间,她支持成立或引入多家社会组织入驻JD街道,在街道首创将民政服务用招投标的方式向各社会组织招标,利用社会组织来提升本社区的民政工作。SJ的政绩在街道、区和市民政部门获得了广泛的认可,这也促成了其职位的升迁。2010年6月任职区残联理事长后,立即着手把JD街道的民政工作社会化嫁接到区残疾人服务工作中,成绩不断显现的同时也提高了残疾人服务水平和残联地位,彰显其领导政绩。

2.政府的行动策略

出于整体政府公共发展逻辑的考虑,政府要支持社会组织的产生和发展;出于整体政府自身发展逻辑的考虑,它要控制权力,不能全部下放给社会组织;而出于部门和代理人的公共发展和自身发展双重逻辑的考虑,它还是要大力支持社会组织。在这些多样化利益的统一与相悖中,支持和控制策略都出现了折中的表现形式,具体化为选择性支持和隐形化控制。

(1)选择性支持

合法性和资源支持:从以前的研究可以知道,目前国内社会组织面临的最大问题是合法性不足和资源不足。而2011年、2012年J区残联购买助残服务中标的12家社会组织,有11家都是政府主导下成立的。在调查中没有一家存在注册难的问题。且 这11家社会组织的各项资源主要都来源于政府,其中和谐家庭服务中心,为承接该项目而成立,承接项目资金最多;阳光彩虹社工事务,承接项目数量最多,它的20万启动资金是市、区残联支持的,JD街道提供办公场所和两名工作人员的待遇编制。

制度的支持:截至2012年初,J区共有助残社会组织38家,参与区残联项目招投标的社会组织包括区内外共42家。而这一定规模的社会组织群体的生成也离不开制度方面的支持。2010年J区残联颁布了《关于加强残疾人服务社的指导意见》,首要任务就是对原先都隶属于各街镇行政体系的残疾人服务社进行了去行政化改革。2011年,J区接着又下发了《关于加强本区社会组织建设的实施意见》,对该区社会组织的健康发展起到有力的促进和推动作用。

项目的支持:连续几年的助残项目招投标活动,总共获得项目的12家助残社会组织不仅获得了资金支持,而且也得到了能力的提升。这些社会组织的数量占了全区助残社会组织的35%,极大地提高了当地社会组织的水平。而且随着招投标的逐年推进,可以说政府购买服务在资金上给了社会组织极大的支持,而且项目的持续性也为社会组织的资金和能力的持续增长提供了坚实的保障。

(2)隐性化控制

政府通过向社会组织购买公共服务,给社会组织提供众多支持的同时,有一种担忧却也时刻存在:待社会组织羽翼丰满后是否会成为一种强大的与政府抗衡的社会力量呢。这种担忧的存在也就衍生出政府对社会组织的控制策略,但这一策略由于与支持策略的同时存在呈现出手段上的柔性化和隐性化。

法人代表的精英吸纳:通过问卷调查显示,12家参与购买服务的社会组织,其法人来源仅有3家来自于内部选举;其他9家均有政府选择的痕迹,包括三类选择:退休官员、现职政府人员、政府信任的社会人士。如和谐家庭服务中心,法人代表是退休的前妇联副主席,其官员身份既保证了政治上的正确性又获得了政府的天然亲近;关爱残疾人培训中心、街道残疾人服务社、阳光彩虹社工事务所法人代表是现职的政府工作人员;夕阳红俱乐部和JD镇残疾人服务社的法人代表都是与政府打过交道的、可以值得信赖的原居委会干部或社会热心人士。

党组织的渗透:按照J区社会组织管理意见,各社会组织都要入驻政治指导员,该指导员由社会组织的主管单位委派。案例中夕阳红俱乐部、阳光彩虹社工事务所及各街镇的残疾人服务社由街道科室官员担任政治指导员;关爱残疾人康复培训中心,由于是区残联自身衍生出的社会组织,其政治指导员还是区残联党组副书记、副理事长;此外,政府还要求在条件符合的社会组织内建党支部,以保障社会组织的政治方向。由此可以看出政治指导员多是政府各职能科室的官员,而且我们会发现无论是派驻政治指导员还是建党支部,其主要作用还是政治引导和监督。

理事会的隐形监督:社会组织由于其组织性质,其最高权力机构是理事会。理事会的成员也就成为社会组织的关键人物。而在被调查的12家社会组织中,理事会中引入政府官员也是非常普遍的现象,政府官员的加入除了可以给予社会组织各种便利外,也是政府隐形监督的表现。

项目的控制:在公共服务购买过程中,社会组织与政府部门签订了购买合同形成了合作关系,那么比如在申报、接受、执行和审核项目的过程中,接受政府各种各样的监督如购买资金监督、过程监督、结果监督、项目评估等。政府在监控服务项目运行的同时也就监控了社会组织的运作,防止各种不符合政府要求的倾向发生。

3.利益和权能关系下的制度逻辑与行动策略变迁

由上文可知,政府可以衍生出整体政府、部门政府和官员代理人三个行动主体,每个行动主体都有公共利益和自身利益,并由此生成公共发展逻辑和自身发展逻辑。J区残联向社会组织购买助残服务的案例,正是这些利益和制度逻辑的一种展现:在这一创新实践中,既满足了残疾人群体的公共利益,也满足了整体政府的公共利益(服务公民)和自身利益(形象提升);还满足了残联这一政府部门的公共利益(服务残疾人群体)和自身利益(部门地位提升);更满足了残联官员即政府部门代理人的公共利益(服务残疾人群体)和自身利益(政绩显现);当然应该也满足了社会组织发展的公共利益和自身利益。这些利益的合一,也就解释了公共服务购买如火如荼的事实。

同时,在双重制度逻辑的驱动下,各行动主体会根据能否满足自己公共利益和自身利益为原则来理性地抉择采取何种行动策略。所以,利益产生制度逻辑,制度逻辑产生行动策略,同时,不同行动策略所引发的结果又会回过来影响政府各行动主体的利益,进而再去生成新的制度逻辑。当然,这样的循环生成同样适用与社会组织这一公共服务购买中的另一个行动主体。所以说制度逻辑与行动策略是相互生成,相互影响,相互型构的。在本文的案例中也是如此:政府会理性选择对待社会组织的行动策略,甚至在对待何种社会组织使用何种行动策略都是有区分的。因为对政府而言,在需要社会组织来提升公共利益的同时,也要防止社会组织的出现与壮大会危及政府的自身利益,失去政府权威的统治地位和力量。案例中选择性支持和隐形化控制的行动策略正是其公共利益和自身利益、公共发展逻辑和自身发展逻辑力图保持平衡的一种体现。因为选择性支持代表政府对不同类型的社会组织是有选择倾向的,选择何种社会组织虽然有社会组织自身各种问题的考虑,更有政府控制因素的考量。同样隐性化的控制也说明控制不是强硬的而是柔性的。另外,我们还能看到在政府给予社会组织的支持内容中,包含制度性、资源性和项目性支持,可以归结为是支持社会组织的合法性和服务性,唯独在独立性上难觅支持痕迹,而且还能发现些控制的手段,而这也是政府权力维持的一种体现。另外我们还会发现越到基层政府,支持越来越重,控制越来越淡,这也跟政府部门的公共利益和自身利益都比较能在公共服务购买中实现有关。

另外,纵观改革以后,政府在社会管理领域的制度变迁和行动举措,我们可以发现政府在权力和能力上,一贯执着转移的是公共服务能力,因为政府自身精兵简政已无力满足社会对公共服务提出的高标准和高要求,而社会组织承接公共服务恰恰解决了这一困境;但对权力的维持也是同样的执着,因为权力是政府自身利益的极大体现,维持权力百利无一害,而转移给社会组织,则会危及政府地位,危害显著。所以从国家权能角度来看,公共服务的购买是政府主导的一场实践运动,主导者是政府,最主要的目的是提升其公共服务的能力,但在这一过程中要注意不能让权力旁落。所以在提升整体政府能力、政府部门能力时,政府并没有在权力上做出让渡,有些情况下还有权力再生产、再渗透的可能。社会组织在购买服务过程中,提升的也仅仅是能力,权力的获得还远远没有达到。

四、结论与讨论

本文聚焦于政府向社会组织购买公共服务过程中作为主导者一方的政府在与社会组织构建合作过程中的制度逻辑研究和行动策略研究。

在研究方法上,采用中观和微观相结合的方法去研究其互动关系的建构过程而不是静态地描述宏观关系的结构模式,建构了“制度逻辑—行动策略”这一分析框架,从具体个案切入,分析购买关系的政府一方的公共利益与自身利益、公共发展逻辑和自身发展逻辑及兼有支持和控制的行动策略,并在此基础上探究互动双方权力与能力的转移过程。这就在理论上做到了在关注微观互动关系建构的同时也能关注中观的组织与制度环境,揭示互动产生的复杂因果关系,并可以在双方互动基础上产生的权能变迁去回应宏观国家—社会关系结构分析。

在研究内容上也可得出如下结论:

首先,政府是一个整体,又是一个多部门的集群,每个部门又由自然人即官员充当起代理人,这样就衍生出三个行动者:整体政府、部门政府和官员。从法人行动者角度看,每个行动者都拥有公共利益和自身利益,且从三个行动主体公共利益和自身利益的具体分析中就可以看到,有些利益是一致的,有些利益却是相对的。整体政府的公共利益和自身利益衍生出公共发展和自身发展的双重制度逻辑,产生了支持和控制并重的行动策略;部门政府的公共利益和自身利益也衍生公共发展和自身发展的双重制度逻辑,产生了以支持为主、控制为辅的行动策略;官员群体的公共利益和自身利益同样也衍生公共发展和自身发展的双重制度逻辑,产生了以支持为主的行动策略。可以说制度逻辑和行动策略是相辅相成、相互建构的。

其次,公共服务购买的推出,买卖合作的签订,政府与社会组织两者名义上平等的契约关系业已形成,但实质上仍旧是不平等的依赖关系,政府仍然是这一关系的主导者。 “小政府、大社会”的格局的建立很难改变 “强政府、弱社会”的模式现实,主要证据在于社会组织弱小的权能现状。社会组织在发展初期,这样的情形尚可理解,但若长期以往,势必会留下负面影响,如过度依赖政府导致的自主性、独立性、行动力的不足,会成为社会组织成熟的致命伤。当然脱离母体之路已经开始,公共服务购买至少在形式上让社会组织表现出了独立性,而且政府也有从公共服务提供者角色中抽离的需求与趋势,那么这种不平等依赖关系只是一种国家—社会关系的暂时性过渡状态呢,还是一种将长期存在的固有模式,还有待持续性的观察和对这一主题的进一步探究。

最后,从国家权能角度来看,政府具有公共利益和自身利益,但却存在自身能力不足而不能维护两大利益的困境,现在政府利用社会组织来提高公共服务能力满足公共利益就等于把能力转移给社会组织;但公共利益满足了,自身利益的满足即维持政府地位,却要求政府不能把权力转移出去,因为权力是政府自身利益最重要的保护石,这也在政府对社会组织支持与控制并存的行动策略中可见一斑。所以从某种程度上看,“国家是加强了控制而不是放松了控制,只是控制手段有了创新;而社会的能力虽然有了一定程度的加强,但只是在量上得到了积累,并没有发生质的改变”。(吕纳、张佩国,2012: 68)

当然在公共服务购买过程中的另一个行动主体——社会组织的研究也是很有必要的,它会在政府的双重制度逻辑和行动策略中如何求得自身的生存和发展,表现出怎样的行动策略,未来的社会组织会走上一条怎样的发展道路,会形成一种与国家抗衡的社会力量,还是共赢的合作力量;政府治理的目标和方式会持续发生变化吗,这个变化的过程中权力与能力的变迁又会如何展现;政府与社会组织关系的策略性建构将会是一种过渡状态还是终极状态;未来的国家与社会关系会呈现一种怎样的国家—社会状态,都是非常有意义的问题,鉴于篇幅有限,这些问题有待做进一步的研究。

陈剩勇、马斌(2004).温州的民间商会:自主治理的制度分析.管理世界,12: 31-49.

邓宁华(2011).“寄居蟹的艺术”:体制内社会组织的环境适应策略——对天津市两个省级组织的个案研究.公共管理学报,7: 91-101.

邓正来、J.C.亚历山大编(2002).国家与市民社会——一种社会理论的研究路径.北京:中央编译出版社.

高丙中(2000).社会团体的合法性问题. 中国社会科学,2: 100-110.

顾昕(2004). 公民社会发展的法团主义之道. 浙江学刊,6: 64-70.

顾昕、王旭(2005). 从国家主义到法团主义——中国市场转型过程中国家与专业团体关系的演变. 社会学研究,2: 155-175.

贾西津、沈恒超、胡文安等(2004). 转型时期的行业协会——角色、功能与管理体制. 北京:社会科学文献出版社.

贾西津(2008). 中国社团发展问题与展望. 探索与争鸣,6: 26-27.

管兵(2013). 城市政府结构与社会组织发育. 社会学研究,4: 129-153.

韩东(2009). 当代中国公共服务的社会化改革研究. 华中师范大学博士学位论文.

何艳玲、周晓锋、张鹏举(2009). 边缘草根组织的行动策略及其解释. 公共管理学报,1: 48-54.

江华、张建民、周莹(2011). 利益契合:转型期中国国家与社会关系的一个分析框架——以行业组织政策参与为案例. 社会学研究,3: 136-152.

康晓光、韩恒(2005). 分类控制:当前大陆国家与社会关系研究. 社会学研究,6: 73-89.

康晓光、卢宪英、韩恒(2008). 改革时代的国家与社会关系——行政吸纳社会. 载王名《中国民间组织30年——走向公民社会》. 北京:中国社会科学出版社.

吕纳、张佩国(2012). 公共服务购买中政社关系的策略性建构. 社会科学家,6: 65-68.

吕纳(2013). 结构研究、组织研究还是行动研究——政府与社会组织关系研究述评与前瞻.学术论坛,9: 159-164.

迈克尔·曼(2007). 社会权力的来源(第二卷·上). 陈海宏译. 上海:上海世纪出版集团.

丘海雄、陈健民主编(2008). 行业组织与社会资本——广东的历史与现状. 北京:商务印书馆.

孙立平(1992). 国家与社会的结构分化. 中国社会科学季刊(香港),1: 69-76.

唐斌(2006). 禁毒非营利组织及其运作. 上海大学博士学位论文.

田凯(2004). 组织外形化:非协调约束下的组织运作——一个研究中国慈善组织与政府关系的理论框架. 社会学研究,4: 64-75.

W.理查德·斯格特(2002). 组织理论. 黄洋等译. 北京:华夏出版社.

王名、刘国翰、何建宇(2001). 中国社团改革:从政府选择到社会选择. 北京:社会科学文献出版社.

夏建中(2003). 北京城市新型社区自治组织研究——简析北京CY 园业主委员会. 北京社会科学,2: 88-94.

徐宇珊(2008). 非对称依赖:基金会与政府关系的分析. 公共管理学报,1: 33-40.

徐建牛(2010). 地方性国家法团主义:转型期的国家与社会关系. 浙江学刊,5: 111-115.

郁建兴、吴宇(2003). 中国民间组织的兴起与国家社会关系理论的转型. 人文杂志,4: 142-148.

虞维华(2005). 非政府组织与政府的关系——资源相互依赖理论的视角. 公共管理学报, 2: 32-39.

吴建平(2012). 理解法团主义——兼论其在中国国家与社会关系研究中的适用性. 社会学研究,1: 174-198.

张静(1998). 法团主义. 北京:中国社会科学出版社.

张紧跟、庄文嘉(2008). 非正式政治:一个草根NGO的行动策略——以广州业主委员会联谊会筹备委员会为个案. 社会学研究,2: 133-150.

张紧跟(2012). 从结构论争到行动分析:海外中国NGO研究述评. 社会,3: 198-222.

张钟汝、范明林、王拓涵(2009). 国家法团主义视域下政府与非政府组织的互动关系研究. 社会,4: 167-194

赵秀梅(2004). 中国NGO 对政府的策略:一个初步考察. 开放时代,6: 5-23.

赵秀梅(2008). 基层治理中的国家社会关系:对一个参与社区公共服务的NGO的考察. 开放时代,6: 87-103.

朱健刚(2010). 国与家之间:上海邻里的市民团体与社区运动的民族志草根NGO与中国公民社会的成长. 北京:社会科学文献出版社.

Adams, P. S.(2002). Corporatism and Comparative Politics: Is There a New Century of Corporatism?. In Wiarda, H. J. Ed.NewDirectionsinComparativePolitics. Colorado: Westview Press.Brook, M. T. & Frolic, B. M.(1997).CivilSocietyinChina. New York :M. E.Sharpe, Inc.

Dickson, B. J.(2000). Cooptation and Corporatism in China: The Logic of Party Adaptation.PoliticalScienceQuarterly,115(4): 517-540.

Dimaggio, P. & Powell, W.(1984). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality.AmericanSociologicalReview, 42: 726-743.

Edwards, M.(2004).CivilSociety. Cambridge, UK: Polity Press.

Foster, K. W.(2002). Embedded Within State Agency: Business Associations in Yantai.TheChinaJournal, 47: 41-65.

Frolic, B. M.(1997). State-Led Civil Society. In Brook, T. & Frolic, B. M. Eds.CivilSocietyinChina. New York: M. E.Sharpe, Inc.

He, B. G.(1997).TheLimitsofSemi-CivilSociety,inTheDemocraticImplicationsofCivilSocietyinChina. London: Macmillan Press Ltd.

He, B. G.(2003). The Making of a Nascent Civil Society in China.In Schak, D. C & Hudson, W. Eds.CivilSocietyinAsia. Aldershot, England; Burlington, VT: Ashgate.

Ho, P.(2001). Greening Without Conflict? Environmentalism, NGOs, and Civil Society in China. DevelopmentandChange, 5: 893-921.

Howell, J.(1996). The Struggle for Survival: Prospects for the Women’s Federation in Post-Mao China.WorldDevelopment, 24(1): 129-143

Ma, Q.(2006).Non-GovernmentalOrganizationinContemporaryChina:PavingtheWaytocivilSociety?. London and New York: Routledge.

Meyer, J. W. & Rowan, B.(1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony.AmericanJournalofSociology, 83(2): 340-363.

Nevitt, C. E.(1996). Private Business Associations in China: Evidence of Civil Society or Local State Power.TheChinaJournal, 36: 25-43.

Oi, J. C.(1999).RuralChinaTakesoff:InstitutionalFoundationsofEconomicReform. Berkeley: University of California Press. Pei, M. X.(1998). Chinese Civic Association: An Empirical Analysis .ModernChina, 24: 285-318. Pfeffer, J. & Salancik, G. R.(1978).TheExternalControlofOrganizations:AResourceDependencePerspective. New York: Harper and Row.

Schmitter, P. C.(1974). Still the Century of Corporatism?.ReviewofPolitics, 36(1): 85-131.

Shue, V.(1988).TheReachoftheState. Stanford,Calif.: Stanford University Press.

Solinger, D. J.(1993).China’sTransitionfromsocialism:StatistlegaciesandMarketReforms, 1980—1990. New York: M. E. Sharpe, Inc.

Thornton, P. H. & Ocasio, W.(1999). Institutional Logics and the Historical Contingency of Power in Organizations: Executive Succession in the Higher Education Publishing Industry, 1958-1990.AmericanJournalofSociology, 105(3): 801-843.

Unger, J. & Chan, A.(1995). China, Corporatism, and the East Asian Model.TheAustralianJournalofChineseAffairs, 33: 29-53.

White, G., Howell, J. & Shang, X. Y.(1996).InSearchofCivilSociety:MarketReformandSocialChange in Contemporary China. New York: Oxford University Press.

Wiarda, H. J.(1997).CorporatismandComparativePolitics:TheOtherGreat“ism”. New York: M.E.Sharpe.

Xie, L.(2011). China’s Environmental Activism in the Age of Globalization.AsiaPolitics&Policy, 3(2): 207-224.

Yang, G.(2005). Environmental NGOs and Institutional Dynamics in China.TheChinaQuarterly,181: 46-66.

Zucker, L. G.(1988).InstitutionalPatternsandOrganization:CultureandEnvironment. New York: Ballinger Publishing Company.

D035

A

1674-2486(2016)04-0045-19

*吕纳,上海工会管理职业学院,副教授。感谢匿名评审人的意见。基金项目:教育部人文社科一般项目“制度逻辑与行动策略——公共服务购买中政府与社会组织互动关系研究”(14YJC840022)。