后双重管理体制时代的行业协会如何成长发展?

——以广东省物流行业协会为例

2016-09-07胡辉华陈楚烽

胡辉华 陈楚烽 郑 妍

论文

后双重管理体制时代的行业协会如何成长发展?

——以广东省物流行业协会为例

胡辉华陈楚烽郑妍*

后双重管理体制时代的行业协会在获得相对于政府的自主性、免受政府控制和干扰的同时也失去了政府庇护及其资源的支持。在此情境下,那些新生的行业协会似乎只能依靠会员企业的支持才能生存和发展,求助于“会员逻辑”似乎是行业协会的必然选择。但是,广东省物流行业协会既不依靠政府也不依靠会员,而是依靠类似于社会企业的运作模式迅速成长,实现了真正的自主发展,并在短时间内跻身全国一流社会组织行列。使命的互益性和企业家精神结合一起在其成长发展过程中发挥了扳道工的作用,而互益创业则是其成长发展的根本动力。论文描述的成长机制可能是后双重管理体制时代行业协会生存发展的一个可行方案,论文的研究也可能揭开深化资源依赖理论的序幕。

后双重管理体制行业协会会员逻辑互益创业成长机制

一、问题的提出与个案选择

在社会公众、媒体、从业界、学界和政府长期探讨并基本达成共识的形势下,我国的行业协会即将全面步入“后双重管理体制时代”(郁建兴等,2013)。从先行一步的广东省行业协会管理体制改革的经验看,在后双重管理体制时代,行业协会不再有业务主管单位,一地一个行业允许多个协会存在。

这种新的管理体制一方面无疑为行业协会的发展创造了机遇,另一方面也确实如郁建兴等人所说的那样对行业协会的发展提出了挑战。行业协会的创立无须政府某个部门的前置审批且不受“一业一会”“一地一会”的限制,其决策不用经过业务主管部门的批准同意,其运行也不再受业务主管部门的干预。妨碍行业协会生存发展的障碍被清除了,竞争的业态环境也将激发它们的活力,可以预见,在改善后的制度空间下,行业协会将欣欣向荣,蓬勃发展。这种前景为学界和政府所共同期待,尽管他们心中仍然不时泛起疑虑和隐忧。

政府的顾虑来自两个方面:在没有业务主管单位以后,政府对行业协会的行为难以监管;在“一业多会”的格局下协会的行业代表地位难以确认,即如果一业存在多个协会,那么,哪个协会能代表整个行业的利益?学术界的顾虑与此相似但略有不同。郁建兴等人(2013)认为,在制度环境改变后,在行业代表性方面,行业协会将发生两种变化,即行业协会在行业利益上的代表不足和会员利益代表上的过度;在组织能力方面,行业协会难以适应新的机遇和挑战;在监管方面,政府面临“合规性监管”体制不完善和经验不足问题。因而,他们关注的焦点集中在“一业多会”造成的代表性问题和取消业务主管单位后的政府监管问题,但是,对取消业务主管单位后行业协会发展所面临的问题并没有引起足够的注意,似乎一旦外在的障碍被清除之后,行业协会解决了“一业多会”的竞争带来的问题以后自然会茁壮成长,生机勃勃。

虽然郁建兴等人提及在实行“一业多会”之后,行业协会商会之间的竞争将加剧,由此对行业协会的能力建设提出了新要求,如果组织能力不能适应后双重管理时代协会之间为争夺会员而竞争的局面,行业协会的生存发展将受到严峻的挑战。但是,并非所有学者都能意识到取消业务主管部门后,政府不仅面临监管困难的问题,行业协会的发展也将面临新的难题。因为取消业务主管部门同时意味着行业协会失去了政府部门的直接支持,打碎了政府对行业协会约束的锁链也同时割断了协会与政府之间制度化的联系,行业协会由此获得的自由不一定能抵消由此造成的困扰。

在双重管理体制时代,业务主管部门固然约束、限制和干扰行业协会的运转,后者自主性匮乏固然不利于其生存和发展,但是,政府在财政拨款、信息分享、行业权威、业务指导、组织资源等方面对行业协会的直接支持对其发展具有毋庸置疑的重要性。行业协会一旦失去了政府这些方面的支持,其运转必定大受影响,甚至举步维艰,陷入困顿(胡薇,2013;胡辉华、陈世斌,2015)。对大多数原先由政府部门创办的行业协会而言,由于与政府部门的原有联系尤其是私人关系依然存在,它们不会立即陷入困顿,但随着时间的推移政府部门与协会之间的关系日益疏离,行业协会从政府获得的资源将逐渐减少,终将面临生存和发展的难题。而对那些在后双重管理时代新成立的行业协会而言,由于它们缺乏与政府部门的天然联系,政府部门既然对行业协会无权管理,对其行为不负监管责任,也就没有义务对后者提供任何直接的支持。即使是不费分文的行业信息,政府部门为了避免麻烦也不会提供给行业协会。因此,在后双重管理时代,新生的行业协会得失各半,希望与艰难共存。

在不能依靠和借助政府的情况下,那些新生的行业协会似乎只能依靠会员企业的支持才能生存和发展,求助于“会员逻辑”似乎是行业协会的必然选择。“服务会员是行业协会的立足之本”,这在学术界、政府及从业界几乎是一不证自明的普遍真理和颠扑不破的普遍原则,国内外学者似乎也普遍接受这一教条。然而,受西方学者影响的国内学者忽视了我国行业协会发展的社会环境和文化与西方的差异,在结社传统不发达的中国,行业协会果真能够如西方那样依靠会员而求得发展吗?如果结社的土壤不够肥沃,不足以养育行业协会,那么,在后双重管理时代,行业协会的出路在哪里?

本文以广东省物流行业协会为对象,通过分析它的发展道路尝试回答上述问题。广东省物流行业协会成立于2006年12月,是《中共广东省委广东省人民政府关于发挥行业协会商会作用的决定》颁布后成立的协会。由于该“决定”明确要求“行业协会商会在‘自愿发起、自选会长、自筹经费、自聘人员、自主会务’的‘五自’原则上,实行无行政级别、无行政事业编制、无行政业务主管部门,真正实现民间化和自治性”。因此,自成立伊始,该协会即处于后双重管理体制时代,也就没有业务主管部门。但该协会到2010年,在短短三年时间里,发展成为一个实力雄厚,作用发挥突出,在全国物流行业具有广泛影响力的组织:拥有16个专业工作委员会,7个专业服务中心,5个专业服务平台,1个媒体网络系统(包括5个网站、5个刊物、1份报纸及一个微信公众平台),1个全国规模最大、专业技术力量最强的物流研究设计院,1个华南物流经理人俱乐部,1个业余岭南艺术团及一个泰国办事处,工作人员达197名(其中物流研究设计院150人),并被评为广东省首批5A级全省性行业协会,被国家民政部表彰为“全国先进社会组织”,多次荣获国家、省党政先进称号。

广东省物流行业协会取得的成就、成长的速度和强劲发展的势头异乎寻常,不禁令人刮目相看。那么,这样一个民间化自治性强的协会是如何做到在短时间内跻身全国一流社会组织行列的?本文第一作者先后三次访问该协会,其中一次与第二、三作者一起对协会马秘书长做了长达三个多小时的访谈,文中的资料主要来自这次访谈。本文作者还有一次获准参加该协会举行的会员代表大会,参与观察代表大会和理事会会议,并与会员企业做过小范围的交谈。除上述来源外,本文其余资料来自协会提供的文件、协会网站、广东省社会组织管理局和广东省社会组织评估中心。

二、文献综述及分析框架

解释行业协会成长发展的理论主要有公民社会理论和集体行动理论。学术界由这两个理论发展而来或分属于这两个理论的观点在国内国外各有侧重。国内学者普遍将行业协会的组织特性、行动逻辑与成长发展置于国家与社会或政府与协会之间关系的分析框架下,而国外学者则将行业协会的诸种问题归结为集体行动或结社行动问题。

研究中国社会组织的学者20多年来的学术成果最为集中地关注于社会组织成长发展的外部环境。大部分学者似乎都接受了许昀(2009: 35)的假设:“当前社会组织的发展特点可以从国家与社会关系背景中寻找结构性原因。”因此,国内学者如同海外中国NGO研究者一样并与之一道深陷于国家与社会关系的“结构论争”(张紧跟,2012)。这一“结构论争”的理论意义在于:一方面突显了社会组织成长发展的“政治意义”(纪莺莺,2013);另一方面突显了制度空间或“制度环境”(俞可平,2006),即双重管理体制对社会组织成长发展的直接影响。在这一点上学者们的观点形成了广泛的共识,一致认为,社会组织的双重管理体制直接妨碍、制约和限制了社会组织的成长发展(顾昕等,2006;王名、刘求实,2007;乜琪,2012;游祥斌、刘江,2013),在这种体制下,社会组织呈现“依附式发展”(康晓光等,2011;张华,2015)的特征:社会组织越依附外部环境发展得越好,依附性而不是自主性是社会组织发展的根本原因。

行业协会是最早进入研究中国社会组织的学者们视野的社会组织(Pearson,1994;Nevitt,1996;Unger,1996),人们发现:一方面,行业协会的依附式发展能够非常典型地反映出中国国家与社会关系的法团主义特征,可以被用来论证法团主义在中国的适用性(贾西津等,2004;马秋莎,2007;孙春苗,2008;徐建牛,2010;张长东、顾昕,2015);另一方面,中国国家与社会关系的法团主义——尤其是使这种法团主义制度化的双重管理体制——是造成当代行业协会依附式发展的主要原因甚至是根本原因(贾西津等,2004;江静,2006;孙春苗,2008;汤蕴懿,2009;徐家良,2010)。影响行业协会成长发展的另一个为学者们所关注的原因则是社会资本,不少学者注意到行业协会集聚的社会资本可以促进会员的集体行动,有助于行业协会发挥应有作用(耿曙、林瑞华,2007;徐建牛、孙沛东,2009;谢思全、陆冰然,2009;石碧涛、张捷,2011)。换言之,社会资本虽然不直接决定行业协会是否能够得到发展,但对行业协会的运作方式与发展方向有着重要影响。学者们由此进入了对行业协会内部运作的分析,认为内部运作或“策略性行动”可以争取到更大的制度空间或自主性,从而为行业协会的成长发展创造条件(吴军民,2005;Foster,2008;汪锦军、张长东,2014;王伟进,2015)。

与之形成鲜明对比,国外研究行业协会的学者则从行业协会与会员之间的关系角度分析影响行业协会成长发展的客观因素,奥尔森(Mancur Olson)的“集体行动”和帕特南(Robert Putnam)的“社会资本”是用来解释行业协会运作和发展的基础性概念。受奥尔森影响的学者强调“选择性激励”对行业协会运作和发展的重要性;而受帕特南影响的学者则强调社会资本对行业协会运作和发展的重要性。前者的著名代表是菲利普·施密特(Philippe C.Schmitter)和沃尔夫冈·斯特里克(Wolfgang Streeck),后者的代表则是詹姆斯·雷弗利(James Reveley)和西蒙·威利(Simon Philip Ville)。

施密特和斯特里克的著名长篇论文提出企业结社行动在原则上必须解决奥尔森式的困境,这样,行业协会就必须服从“会员逻辑”和“影响逻辑”:“一方面,商业利益社团必须构造自身并采取行动为会员提供足够的激励以从他们那里吸取适当的资源才能保证其生存(如果不是成长的话);另一方面,它们必须以这样的方式组织化以提供足够的激励,使它们能够接触到公共权威并对之施加适当的影响,同时并因而从这种交换中吸取适当的资源(例如,认可、容忍、让步、援助等)以使它们生存发展。”(Schmitter & Streeck,1999 [1981]:19)会员逻辑要求行业协会提供选择性激励以换取会员的支持;影响逻辑要求行业协会影响政府决策换取政府的支持。这两方面的支持不可或缺,它们是行业协会生存发展的基础,从而也从根本上影响行业协会的组织特性(Organizational Properties)。范华登(Frans Van Waarden)进一步将“会员逻辑”和“影响逻辑”合称为“交换逻辑”(Waarden,1992)。虽然有不少学者强调交换逻辑内部平衡的重要性,但理查德·多纳(Richard F.Doner)、本·施耐德(Ben Ross Schneider)、罗伯特·班尼特(Robert J.Bennett)、弗兰兹·特拉克斯莱尔(Franz Traxler)、格哈德·休默(Gerhard Huemer)等学者更强调会员逻辑对行业协会生存发展的直接影响(Doner & Schneider,2000;Bennett,2000;Traxler & Huemer,2007)。

雷弗利和威利对解决上述集体行动困境的奥尔森式方案提出质疑,他们认为,选择性激励并不足以排除企业的机会主义行为,其利益协调机制也不足以克服会员因规模大、异质性强而形成的利益差异。通过对比一家成功的和一家失败的行业协会,他们发现,新西兰羊毛经纪人协会(NZWBA)“接近于一种‘紧密的网络’,会员在这种网络中的强社会联系产生出高水平的规范性承诺,它可以减少机会主义行为并有助于会员之间争执的协调”(Reveley & Ville,2010: 849)。与之相对比,新西兰港口雇主协会(NZPEA)显示出相当低水平的合作行为,退会的威胁司空见惯,规则受到会员们公开嘲笑,由于缺乏信任,只能任命巡回检察官来监督。所以,社会资本是新西兰羊毛经纪人协会成功的原因,而缺乏社会资本则是新西兰港口雇主协会失败的原因。选择性激励对行业协会来说是其生存发展以及强大与否的必要条件但不是充分条件,行业协会的生存发展取决于是否拥有高水平的社会资本。

施密特和斯特里克、雷弗利和威利所代表的观点反映的是在西方公民社会已经发展成熟的前提下行业协会生存发展的模式,前者以理性经济人假设为理论前提,后者以社会人假设为立论出发点。虽然他们的观点对立,但是,他们都从行业协会与会员之间的关系中寻找其成长发展的原因,这一点与国内研究完全不同。

总结国内外对行业协会成长发展的研究文献,我们可以得出以下结论:

首先,国内外学者分别从制度环境和集体行动的角度寻找行业协会成长发展的影响因素,也有学者意识到行业协会内部运作对其成长发展不容忽视。自主性、会员逻辑、选择性激励、社会资本和策略性行动等概念揭示了影响行业协会成长发展机制的不同侧面,也提示人们注意到行业协会的成长发展是宏观层面和微观层面因素共同作用的结果,这些有益探索为后续研究提供了基本参考框架和前进方向。

其次,学者们普遍认为,行业协会的成长发展主要取决于外部关系。国内学者认为政府与行业协会之间的关系决定行业协会的成长发展;国外学者则认为会员与行业协会之间的关系决定行业协会的成长发展。国外学者与国内学者实质上一样*“影响逻辑”就已经隐含着行业协会对政府的依赖,因为影响逻辑之所以重要是因为众多有价值的选择性激励只能来自政府。,都主张行业协会的发展只能是一种依附式发展,但是,依附于政府的发展模式是不正常的,而依附于会员的发展模式则是理所当然的。似乎除了依附,行业协会不存在其他选择,其发展道路必然受制于外界,其发展好坏也只能以外部关系来说明。

最后,无论是合理的行业协会管理体制还是选择性激励,只是行业协会发展的必要条件而不是充分条件,它们能够解释发展得不好的行业协会为什么发展不好,但不能解释发展得好的行业协会为什么能发展得好。质言之,破除了其发展的阻碍因素不等于就获得了促进因素,郁建兴等指出“双重管理体制的突破为行业协会的发展提供了契机,但破不等于立”(郁建兴等,2014: 107);雷弗利和威利则对选择性激励的解释效力提出了批评。由此可见,现有理论无法解释在相同制度环境下为什么有些行业协会发展得好而另一些发展得不好的事实。

由上述结论本文可进一步推论如下:(1)在后双重管理时代生存的行业协会,自主性概念已经不足以解释其发展的差异性,但根据资源依赖理论的基本观点,外部环境仍然影响其发展的特征。行业协会的外部环境既包括它与政府的关系,也包括它与会员的关系,还包括更为宏观的外界因素,例如产业发展状况、志愿结社传统等。(2)外部环境虽然重要,但毕竟只是作为条件而存在,它要发挥作用必须通过组织,而组织是有主观能动性的,外部环境对组织影响的大小取决于组织的应对。因此,分析行业协会的发展道路必须将行业协会的内部运作作为主要因素来考虑,内部运作包括行业协会的战略谋划、内部治理和领导。(3)由于行业协会在法理上是会员结社的产物,会员的支持是行业协会社会合法性的基础;同时,行业协会与会员之间的关系比其他外界的关系更重要;因此,虽然行业协会与会员之间的关系是组织与组织之间的外部关系。但是,会企之间的关系由于其特殊地位而对行业协会的发展模式产生独特影响,会员逻辑、选择性激励和社会资本是描述会企之间关系的关键概念,然而考虑到社会资本的稀缺性,它对分析行业协会的发展暂时可以忽略不计。

这样,我们就得出分析行业协会成长发展的理论框架:本文将从外部环境、内部运作和会企关系这三个维度来考察广东省物流行业协会在后双重管理体制下为什么能够得到迅猛发展。

三、广东省物流行业协会的成长之路

(一)外部环境

广东省物流行业协会筹备成立时,正逢广东省政府酝酿突破双重管理体制、大力推动行业协会商会发展之际。筹备者出于创办新型行业协会的目的,一直等到《中共广东省委广东省人民政府关于发挥行业协会商会作用的决定》颁布后才正式成立。之所以要等待,是因为这份政策文件将正式实施行业协会管理体制实行“无行政业务主管单位”的改革。这样,在筹建之时,筹备者就有意识地希望协会(后文凡未特指一律用“协会”指代广东省物流行业协会)与政府保持一定的距离。但是,政府还是对协会提供了支持,例如,注册所需的3万元钱就是经信委给的,经信委还愿意给协会办公场地,虽然筹办人“想了很久还是拒绝了”。参与筹办并在后来被选为第一任秘书长的马仁洪回忆说:“协会成立了之后,在成立的初期还是得到了政府的一些指导和推动,也得到了政府部门的支持,这个还是离不开的。”他特别提到登记管理机关对协会的推动和支持:

民政部门给我们的指导是一个关键,当时(广东省民政厅)刘洪厅长在我们这里设了一个工作联络点,是厅长的一个工作点,给过很多指导。民间组织管理局也给我们很多指导,那时黎(建波)局(长)管的,虽然一分钱都没给我们,但是在指导上对我们的发展、方向、怎么样规范自己,反正就那三件事:服务、诉求、自律,这六个字对我们来说这个指导起了关键作用。(访谈资料。资料编号:20140809)

协会比较幸运地成为改革试点单位,民政部门在组织发展方向上的指导很及时也很到位地帮助协会从一开始就走在了正确的道路上。但除此之外,协会没有从政府那里得到过其他实质性的帮助,在财政、人员、组织之间关系和决策等方面协会保持了高度的独立性和自主性,成为一家从创立之初就突破了双重管理体制束缚、与政府完全脱钩、民间化色彩很强的行业协会。

行业协会的成长发展一般来说与行业本身的发展存在着某种内在的联系,因为行业是行业协会的生存基础。广东省是一个资源匮乏的大省,但是GDP排在全国前列,其宏观经济结构的特征可用“两头在外”来描述:原材料需要拉进来,产成品需要卖出去,物流行业作为国民经济的动脉系统,一手牵着生产、一手拉着消费,对广东的经济发展起着举足轻重的作用。而广东毗邻港、澳,辐射东南亚,具有得天独厚的地理位置。这些因素促使广东成为名副其实的中国物流大省,全省物流总额达16.2万亿(2012年全国物流总额为177.3万亿元)并以每年新增4千多亿元的速度增长。随着物流产业在国民经济中的地位不断提升,政策支持力度加大,广东物流业得到了蓬勃发展,协会也迎来了无限的机遇。因此,物流大发展的良好业态对协会来说是最有利于其成长发展的外部环境。

(二)内部运作

协会的内部治理与众多行业协会一样,有完整的治理结构和健全的治理机制,由理事会负责重大事项的决策,秘书长负责执行理事会决策并管理日常事务,监事履行监督义务。与众不同的是协会采取了非常独特的内部治理模式,即“轮值会长制”:每一届选四个会长,一个会长轮值一年,在不轮值时仍然是会长,但轮值会长主持全面工作一年。从成立至今,协会的四个会长一直未变,其中两个会长来自国企,另外两个会长来自民企。轮值会长制的长处在于:首先,解决了会长时间、精力和资源投入不足的问题。在兼职的情况下,如果一个会长一做四年,就难以保证他对协会工作全身心地投入,因为在角色紧张和冲突之时,他必定牺牲协会;如果只做一年,协会遭遇的风险就会减少。其次,一年一个会长,会长之间会员就有了比较、有竞争,为了面子,每个会长再忙也会想尽办法腾出时间和精力搞好协会。再次,在协会需要会长出面时,如果一个会长有事不能到场,另外一个会长可以补缺,这样,可以做到在重大事情上都由会长出面而不至于失礼或让人感到受怠慢。最后,来自国企和民企的会长各占一半,协会的代表性得到了充分的保障。

清晰地意识到组织使命对组织发展的重要性、清晰地理解自己的组织使命是什么使协会在战略的层次上与大多数行业协会拉开了距离,也确保了协会的发展有明确的方向,避免了盲目性和不得要领。马仁洪说:

我们知道一个行业协会的使命,知道行业协会要站在全国、全球的角度谋划发展,发展过程中要去创新、突破,创新突破过程中立足的还是服务、诉求、自律,办好物流企业之家,拿出更多的时间改善环境,给全省创造发展的空间。(访谈资料。资料编号:20140809)

协会以服务、诉求、自律为基础,以创新突破为动力,立足全局谋划发展的战略其价值并不在于它有多新颖,也不在于它有多正确,而在于它的明晰性。只有清楚明晰的战略定向,协会才有可能持之以恒地追求自己的目标,协会的发展才具有可持续性。

在清楚明确的战略指引下,协会开展的业务活动更为集中地聚焦于行业而不是个体会员的层次。马仁洪将协会的业务活动总结为三个方面:创造环境、整合资源和策划项目。他说:

我们协会在会员服务上是创造环境,为所有的不论是否是会员都能享受到的一个发展空间。这是一个,第二个是我们整合资源,通过整合资源让一批会员受益。……(第三)我们策划项目,这是我们协会现在谋划了一条路,我们无中生有,策划项目,这种项目的策划让很多的会员从中都受益。(访谈资料。资料编号:20140809)

例如,协会主导完成的“苏皖赣四省物流大通道”项目可以降低30%的物流成本。由于成本下降,就有了利润空间,这种服务就不是为一个企业服务创造财富,而是为一大批企业创造财富。协会还提出了“第三代物流园区”“智慧仓”“金融物流超市”等领先一步的概念并付诸实施。通过此类宏观超前的项目,协会不是服务于个体企业,而是推动行业发展;不是消极被动地满足会员企业的需求,而是引领行业从低端向高端升级。协会不断开辟新的领域,创造新的机会,做增量、拓空间,突破了行业协会的传统运作模式。

(三)会企关系

协会现拥有会员达1 700之众,是一家会员规模庞大的行业协会。由于协会的业务活动主要针对和围绕行业而不是个体企业,因此,协会没有像其他行业协会那样把服务会员企业当作工作的出发点、工作的中心和重点。这不能说协会忽视为会员服务,抛弃了为会员服务的宗旨,相反,“办好物流企业之家”一直是协会始终坚持并贯彻的办会宗旨。但是,仔细观察协会与会员企业各自的态度,我们可以发现,这个“企业之家”不是迎合会员之家,而是吸引会员之家。协会有意地建构了一种不同于常规的会企关系格局:它通过服务行业而服务企业,协会为会员提供的具体服务少,面向个体会员的服务少,但为整个行业的发展创造条件的工作多,因此,它与会员之间的关系并没有因此而疏离,反而因为协会在行业层次上为会员创造了更大赢利空间和更多赢利机会而得到了加强。

这种格局的实质是会员有求于协会,而协会无求于会员。马仁洪非常自豪地谈到行业协会在运作过程中的自我约束,他说:

这八年我们有一个“三不”,这个可能一般协会做不到。第一个,不拉会员的一分钱赞助;第二个,不卖一块牌子……第三个,我任何活动不收费用。我们一年六七十场活动,大活动上几千人,小活动几十人,我们从没收过一次费,不论是培训、讲座、战略,还是搞对接,我们会议都管吃,甚至管住,我们都没有收过一分钱。我这三个不,很多人反对我,我们通过对社会服务,对国际服务,赚取生活的费用,靠劳动去赚钱,不打自己会员的主意。(访谈资料。资料编号:20140809)

2009年本文第一作者作为广东省社会组织评估专家在评估该协会时,马仁洪曾说:“现在金融危机,企业困难,我们协会免收会员的会费。”协会之所以有这个底气,能坚持“三不”自律原则,当然是因为它的主要收入来源不靠会费,也无须为了经费而提供服务。这就在协会与会员企业之间形成了一种逆向非对称关系,即一般行业协会依附于会员,所以,才存在“服务会员是行业协会的立足之本”的普遍说法,这种依附显然是非对称的关系,但被看成是正常的、正向的,因为从理论上说行业协会作为结社的产物,具有派生性或次生性,是为了会员企业而形成的组织,因此,大多数行业协会必须也只能依附于会员才能维持生存。但是,在广东省物流行业协会,我们观察到的是协会并不依赖于会员,而是相反,会员对协会存在着某种依赖。

逆向非对称关系不是对结社原则的颠覆,而是超越了传统的会企关系模式,因为协会通过服务行业而服务会员的做法归根结底仍然是在服务会员,甚至是更好地为会员服务,虽然协会确实没有把服务会员本位化,但是,以服务行业为立足之本,创造环境、整合资源和策划项目,企业“能得到好处,他自然就会入会”。马仁洪对结社的认识更符合现实也可能更契合行业结社的精神。

对协会的独特成长模式,广东省社会组织管理局领导给予了较为客观中肯的评价,原主管行业协会登记执法的黎建波副局长在谈到协会时这样说:

(广东省物流行业协会)完全是一种新的模式,新的理念来指引行业协会发展。它推动区域之间的物流元素的整合做得很不错,为国际物流合作打造物流港口、基地,创新物联网,推动这方面建设走在全国前面,促进物流现代化,解决生产和消费的合理性问题,避免过度生产,降低生产成本、流通成本,是个有思想的行业协会,有创新视野的行业协会。(访谈资料。资料编号:LI20140413)

从黎建波副局长的话中,我们能看出协会的创新之处突出地表现在其立足行业,整合行业资源方面。通过整合资源,协会策划并实施各种以此为基础的经营性项目,从而建构起与会员之间独特的关系,而轮值会长制度也是一种创新。因此,将协会的成长发展模式归结为一种新模式,一种以新的理念来指导的模式是站得住脚的。

四、后双重管理体制时代行业协会的成长机制

我们可以发现,广东省物流行业协会自其成立之初就生存于后双重管理体制时代。协会没有业务主管单位,在摆脱了政府束缚、干预和控制的同时,也失去了可以借助的权威、既有的完善网络和各种各样的便利资源。它实现了民间化,获得了独立性,不再依附于政府,其代价是得不到政府的庇护、关照和实质性支持。但是,它却没有转而依附于会员,将会员当作靠山,急于为会员提供选择性激励以换取会员和非会员企业在财政及其他方面的支持*因为协会提供的服务并未将非会员排除在外。马仁洪说:“我们协会在会员服务上是创造环境,为所有的不论是否是会员都能享受到的一个发展空间。”他经常是用“会员和企业”,而不是“会员企业”来指协会服务的对象。。因而,协会的独立性是双重的,既独立于政府也独立于会员。双重独立性必然导致协会的完全自主性*本文同意王诗宗等人(2014)的观点,独立性与自主性不可混为一谈,但不认为有必要将两者的关系复杂化。本文认为独立性是自主性的充分条件而不是必要条件。不独立而自主的现象是可能存在的,但是,只要存在独立性则必定存在自主性。,除行业发展形势外,协会的成长发展几乎不受外部环境的影响。在此前提下,协会自主运作,依靠清晰的使命为指导,制定并贯彻了立足于引领行业发展的战略规划。因此,协会选择了一条特立独行的成长发展之路,它的探索获得了相当程度的成功,而这种成功我们不能将之归因于对外界的依附,而必须归因于内部运作。那么,其内部运作是如何让其发展壮大的?这就是我们需要解释的成长机制问题。

马仁洪自己对协会发展到今天所取得的成就*当我们问他协会成功表现在哪里时,他坚决否定他的协会是成功的协会,他说:“没有成功,哪里成功。协会没有成功的,哪有成功的协会?”的解释是他的协会始终保持了“敬业、执着、拼搏的精神”和“创新精神”。拼搏精神“就是付出和吃苦,没有投机取巧的概念,就是多干、多劳累,没有别的”。而创新精神则是“不走老路,不去学别人的模式,不去照仿别的协会的模式,完全去走一条适合自己协会发展的模式”。在协会会刊《广东物流》上他发表的一篇总结性的文章《持续创新,推动社会组织全面发展》中,通篇阐述的内容是创新推动协会不断向前发展,最后,他的结论是“创新是协会实现跨越发展的必由之路”。由此可见,他把协会的发展壮大完全归结为创新。但是,用拼搏精神来解释显然是倒果为因,因为那些无事可做的行业协会想拼搏也没有机会;而用创新精神来解释等于没有解释,因为创新精神仍然是需要被解释的:为什么协会具有创新精神?协会为什么能够做到持续创新?

从内部运作看,协会引人注目的特征体现在轮值会长制、清晰的使命、服务行业这三个方面。从这种运作模式中我们可以看出一个“企业型非营利组织”即社会企业(迪斯等,2008)的轮廓:首先,内部治理引入了市场竞争机制,轮值会长制自上而下地以竞争机制激励和诱导会长对协会工作的投入并保证了协会政策方针的连贯性。其次,清晰的使命意味着明确的方向,它引导协会始终不渝地坚持以“办好物流企业之家”为己任,从而不偏离非营利组织的非分配约束运行轨道。最后也是最重要的是协会立足于行业而不是企业的服务方式集中体现了协会的企业化特征。

实际上,创造环境、整合资源和策划项目并不像马仁洪所说的那样是地位并列平等的三种业务活动。策划项目在协会服务行业的服务方式中占有举足轻重的关键地位,因为只有通过策划项目协会才能使整合资源达到创造环境的目的,“粤苏皖赣四省物流大通道”就是一个例子。同时,策划项目的直接目的是以商业手段获取收益。协会策划及实施的项目众多,尤其值得一提的是其范围跨越了国界,马仁洪说:

我们正在做伊朗经济走廊的策划、做中巴经济走廊的布局和运营、做牙买加自贸区的规划、做非洲蒙巴萨和埃塞俄比亚的海上丝绸之路和空中丝绸之路,这些对方政府给我美金。……澳大利亚冷链的标准,我们帮他贯彻和执行,美国的物流网络推广,我的服务举不胜收(举)。我们跟新加坡共同开发广东省的人力资源和教育体系,很多我没法一一列举,包括我们在海外做设计,我做五万吨、十万吨的码头设计,做自贸区的设计,很多服务。(访谈资料。资料编号:20140809)

而这些项目都是收费项目,成为协会收入的主要来源*马仁洪说协会的收入有三个来源:社会服务、会费和政府购买服务。他说:“会费根本就没有用,收不收都行,不影响我生存。政府购买(占收入来源的)百分之三十左右。” 其余收入主要是社会服务,以策划项目为主。作者查询广东省社会组织管理局2010年年检登记表,看到协会该年的具体收入有四项:捐赠收入、会费收入、提供服务收入和政府补助,分别为5 000.00、793 000.00、1 868 480.00和100 000.00元。总收入2 766 480.00元,其中提供服务收入占总收入的67.5%。,如此众多的大型收费项目足以使协会在财政上保持独立性,也清楚地反映出协会的商业活动在协会的业务活动中占据相当大的比重。无须讳言,这些项目的策划和执行实际上是如同企业一样以商业手段创造利润。

行业协会作为组织的组织或企业的联合体,天然地占据着“结构洞”的位置,它本身没有资源,但是,凭借其结构洞的地位,“可以将分散资源集中,并进行资源循环与再分配”(张沁洁,2007: 197),即行业协会有能力整合存在于外界而未被占有甚至未被发觉的资源。当然,这仅仅是一种可能性,并非所有的行业协会都能整合资源。换言之,能够成功地整合资源的行业协会不在于它占据了结构洞,而在于它有效和充分地利用了结构洞。协会之所以能够做到这一点有两个原因:其一是马仁洪的个人背景;其二是他具有企业家精神。马仁洪在就任协会秘书长之前是广州市交通委员会的一名资深处长,在政府交通、邮电、运输、港口建设等行政管理系统拥有广泛的人脉。然而,真正让他能够运用这些人脉并创新性地运作协会的因素则是他的企业家精神。迪斯(J.Gregory Dees)曾经比较过行政人员与企业家的差异:行政人员只是在预算的范围内做事,而企业家先考虑如何做事然后才去想如何找到钱。他发现了机会然后才问“我们需要什么资源?”“我们如何得到那些资源?”这是两种完全不同的心态(Dees,2003)。善于把握机会、善于整合资源、具有创新性的企业家特质(胡馨,2006)在马仁洪身上无一欠缺,准确地说,他之所以具有创新精神以及协会之所以能够像他所说的那样具有创新精神正是由于他具有企业家精神。

马仁洪将他的企业家精神灌输到协会,并且如奥斯本(David Osborne)和盖布勒(Ted Gaebler)(1996)所说的用企业家精神再造政府那样,用企业家精神改造协会。然而,协会一直坚守将协会办成企业之家的使命,虽然协会的商业活动具有盈利效应,但单纯地获得收益并非协会经营这些项目的唯一的甚或主要的目的。经营那些项目从本质上说使协会整合的资源为企业创造了机会、降低了成本、提高了竞争力、开拓了空间,改变或营造了业态,从而创造环境并从某种程度上说变革了物流行业。使命的社会性或互益性和企业家精神结合在一起,对协会的发展起到了扳道工的作用,决定着协会的发展方向。

协会的上述特征使我们有充分的理由认为协会是一个类似于社会企业的组织。按照迪斯等人的观点,社会企业有两个重要特征:其一,社会企业具有社会目的,它的首要目标是超越为组织创建者、管理者、员工或顾客创造利润的目标,以维持和改善社会现况。其二,社会企业融合社会及商业手段,除了开发股东的善意之举外,社会企业家还必须寻求创新方法创造利润,就如同营利企业一样。社会企业是商业化和慈善事业的综合体(迪斯等,2008)。他们在这里描述的是公益类社会企业,而作为互益类非营利组织,协会的社会企业特征表现在:其一,协会坚持服务行业的目的;其二,协会寻求创新的方法创造利润。协会将商业化与互益事业结合为一体,就如同公益类社会企业那样,协会的运作在行业使命和企业家精神的引导下转变为一种“互益创业”型事业。

“互益创业”的概念,源自Social Entrepreneurship,有人把Social Entrepreneurship译为“公益创业”(胡馨,2006),其中Social指“非个人”“非利己”之意,因此,如果用在行业协会,将之译为“互益创业”则更准确贴切。迪斯和安德森把人们对Social Entrepreneurship的理解分为两个学派:社会企业学派和社会创新学派。社会企业学派认为Social Entrepreneurship即用市场方法解决社会问题;社会创新学派认为Social Entrepreneurship指改革或革新社会价值的生产模式(Dees & Anderson,2006)。我们可以将Social Entrepreneurship的涵义概括为以商业手段实现社会使命,从而使组织及其事业可持续地发展并在系统的层次上创造广泛的变革(莱特,2011;伯恩斯坦,2006; Crutchfield & Grant,2008)。行业协会的“互益创业”就是以商业手段实现行业使命,从而使协会及其事业可持续地发展并在系统的层次上创造广泛的行业变革。

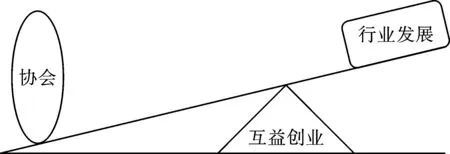

项目策划及实施、整合资源和创造环境构成协会互益创业的基础,它发挥着杠杆支点的作用使协会能够实现推动行业发展的使命,如图1所示。这个支点如果缺位,协会与行业无法形成真正的内在关系,协会只能被动地依附于会员;如果找不到这个支点的准确位置,协会则难以撬动行业。协会准确地找到了撬动行业发展的杠杆支点,即,以整合资源为着力点的项目策划及实施,通过对物流生产诸要素和环节的选择、汲取、配置、激活和有机融合(董保宝等,2011),将分散的资源集中从而变革行业,创造环境,为会员提供新的机会或产生出新的业态,这一互益创业模式为协会的成长发展提供了强大的动力。

图1 互益创业的杠杆功能

资料来源:作者自制。

由协会策划并得到积极响应的“粤苏皖赣四省物流大通道”项目最足以体现“互益创业”的特征。该项目拟打造一条从长三角至珠三角长达2 500公里的物流大通道,粤苏皖赣四省物流大通道南起广东省湛江市和惠州市,贯穿江西、安徽,北到江苏省徐州市和连云港市,途经四省的40多个城市。根据规划,四省物流大通道一期将形成“14891”的空间布局,具体为“一条通道、四大物流节点、八大驿站、九大甩挂中心、一批服务区”。这条物流大通道是基于“串式甩挂运输”来构建,可以有效地降低物流企业运输成本,提供物流运输效率(广东省物流行业协会,2014)。马仁洪这样评价该项目的意义:

这个大通道(是)我们自己创新谋划的,谋划这个的最终目的就是刚才说的我们把物流的总成本占GDP的比重拉下来,这个通道最终达到我的目的的时候,可以降低30%的物流成本。由于有成本下降,这里就是利润空间,这种空间都是我会员和企业看好的。因为有空间,所以他们很有积极性。我们就通过这种整合资源为企业创造财富,这种财富就不是为一个企业服务创造财富,就是一大批企业。你比如说我整合四个省的物流资源,四个省政府能获取更多的资源,因为你整合了一块东西后,企业大家都有一个新的发展空间,就一批收益。(访谈资料。资料编号:20140809)

“粤苏皖赣四省物流大通道”受到四省各级政府和物流行业协会的欢迎和大力支持,它把四个省的资源集中起来,优化配置,降低了物流成本,改善了物流条件,从而改变了物流行业的全国格局。这不是零打碎敲式的为会员企业服务,而是从整体上为会员企业创造市场机会、利润空间和物流环境。在此基础上,协会进一步开发“粤苏皖赣四省物流大通道金融物流公共服务平台”等服务项目,为物流行业的所有会员提供服务。由此可见,协会通过项目策划及实施整合了四省的资源,为会员企业开拓了新的市场空间。

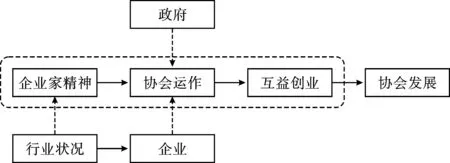

总结本文的描述和分析,我们可以用图2表示广东省物流行业协会的成长机制并对这一成长机制概述如下:首先,政府和企业作为协会的重要外部环境实际上对协会的运作影响甚微,协会既不依附于政府也不依附于会员,它获得了双重自主性。行业的发展状况对协会运作产生影响,但并非直接的影响,如何从行业发展中寻找机会谋求协会发展需要企业家精神。其次,企业家精神塑造了协会,它是影响协会运作的关键的内在力量。在企业家精神的引导下协会转变成为如同社会企业那样的组织,协会的业务活动转变成为一种互益创业活动。最后,互益创业发挥着杠杆支点的作用,协会据此撬动了行业的发展(Crutchfield & Grant,2008),在改变行业的过程中协会为企业创造了环境并获得了足够的资源使自己的发展更有可持续性。因此,协会的成长是一个互益创业的发展过程。

图2 广东省物流行业协会的成长机制

资料来源:作者自制。

我们描述的协会的成长机制认为影响协会发展的根本原因是协会的企业化运作,更重要的是它还进一步解释了协会的企业化运作为什么是影响组织发展的根本原因以及如何影响组织发展。简言之,企业家精神是引导协会发展的根本原因,而互益创业的杠杆作用原理推动行业发展进而推动协会的发展。套用奥尔森的语言,我们可以说协会的发展是互益创业的副产品,因为协会通过互益创业直接改变的是行业并由此为企业创造环境,协会只有成功地做到了这一点,它的商业手段和市场化行为才能为自己创造利润或收益。协会为企业创造的利润空间越大,机会越多,协会获得的收益就越丰厚,协会的成长发展就越迅速。

五、结论与讨论

作为一个在典型的后双重管理时代生长发展的行业协会,广东省物流行业协会既没有依靠政府,也不依靠会员,却在很短的时间内快速成长,得到了政府、企业和社会的广泛认可,它的发展经验具有很值得探讨之处。我们的分析表明,协会走了一条类似于社会企业的发展之路,它在企业家精神和明晰的服务行业的使命引导下,依靠互益创业撬动了行业发展,在变革行业的过程中,协会创造了远远高于会费的经营性收入,互益创业摆脱了对外部资源的依赖,为协会的成长发展提供了持续的动力。协会以策划和实施项目为抓手整合资源,以市场化行为和商业手段为依托服务行业,实现了真正的自主发展。

这种企业化的成长发展模式是否可行?是否具有普遍意义?或者说,在后双重管理时代行业协会能不能以及应不应追循社会企业模式的发展路径?学术界普遍心存疑虑:其一,担心行业协会因此与非营利组织的本性相悖,怀疑协会可能“远离‘群益性’社会组织与政府组织、经济组织相区别而存在的社会根基”,或演变为脱离原本组织目标的“企业”,公司化运作可能引起“身份危机”(王绍光,2004)或造成对社会的危害(张沁洁,2014;郁建兴等,2013)。但是,从现实上看,仅仅依靠会费收入行业协会很难有所作为;依靠政府购买服务协会的组织目标同样有可能被扭曲。从理论上看,企业、非营利组织和政府的界限是人为的,既然全球范围内都曾出现过以企业家精神再造政府的运动,企业家精神在行业协会中发挥作用就不应该感到不可思议。正如奥斯本和盖布勒所言:“政府不可能像企业那样运作这一事实并不意味着它不可能更有企业家精神。”(奥斯本、盖布勒,1996: 23)广东省物流行业协会无论是在使命和内部治理方面都确保了协会并没有像企业那样运作,其互益创业的要义是通过服务行业来服务企业,它与大多数行业协会从行业展会中收取费用的做法并无根本的差异,唯一的不同是互益创业更具有创新性。

如果行业协会在从事经营性活动时遵循以下原则,它以此盈利并无不妥:首先,遵守法律约束:凡国家法律法规及政策所禁止之行为,行业协会不可涉足;其次,遵守非竞争约束:为了避免利益冲突,凡与企业争利或企业能够做到的业务,行业协会不得经营;最后,所有盈利不得被行业协会组织的实际控制者私自占有,不得在他们之间进行分配,即遵守非分配约束。行业协会作为非营利组织并非不能盈利,而是不能以营利为目的,组织的实际控制者不能攫取盈余收入,而必须将其所获收益用于实现组织的目标。这三重约束原则可以使互益创业不致于改变行业协会的组织性质和组织目标,而在这三重约束之下企业家精神仍然拥有广阔的挥洒空间。当然,问题的关键在于如何保证行业协会的盈利仅仅是实现目的的手段而不是目的本身。这就需要尽早制定相关法律,以法律的形式对其内部治理和外部监管及其运作予以规范(刘水林、王波,2012),保障其行业目的的实现,防止可能出现的偏离使命的风险。

行业协会的互益创业可能给学术界带来的另一个疑虑则是代表性问题:行业协会在获得相对于会员的独立性和自主性后,它还是组织化的利益集团吗?还有资格代表行业利益吗?还有代表行业利益的积极性吗?由此引起的利益代表性问题不同于郁建兴等人(2013)提出的代表不足和代表过度的程度问题,而是代表地位的合法性问题以及代表意愿的问题。就广东省物流行业协会而言,代表性问题实际上由引入竞争机制的内部治理模式得到了较为有效的解决。两个来自国企和两个来自民企的轮值会长可以保证对会员利益的积极回应以及对协会运作方向的及时校正。当然,内部治理也可能存在失败的危险,行业协会因此摆脱理事会控制而被内部人控制的可能性依然存在。但从现有运作情况看,协会仍然在积极发挥行业代表的作用,马仁洪说:“我们一年向国家省级层面的诉求,都不低于二三十个,差不多平均每个月或多或少都有一到两个诉求。”这表明,互益创业本身并不排斥行业代表职能的发挥。而且,由于推动行业发展离不开政府的支持,因此,互益创业内在地需要协会积极发挥利益代表的作用。

在后双重管理体制时代,行业协会发展面临的挑战不仅包括“一业多会”的竞争格局及由此引起的行业代表性问题,更重要的是包括失去政府资源和支持后行业协会的生存困境。从广东省物流行业协会的发展经验看,克服生存困境的有效途径是互益创业,它既可以为行业协会的能力建设创造条件,也可以避免陷入行业代表不足和行业代表过度的陷阱。互益创业的模式由此区别于在市场经济充分发展的西方社会,行业协会从“代表型”向“控制型”的发展模式。范华登认为,行业协会发展的一般趋势是从代表型组织到控制型组织的发展,这一趋势必然造成行业协会对其会员相对自主性的增长(Waarden,1992)。协会相对会员的自主性确实在增长,但是,却并没有走向法团主义者所谓“私益政府”(Streeck & Schmitter,1985)那样对会员的控制,它没有变成“政府”,而是成为一种介于“俱乐部”和“企业”(Schmitter & Streeck,1999 [1981])之间的“企业型非营利组织”。这是因为,在中国缺乏法团主义的社会基础,将组织化利益整合进国家决策结构中的制度安排也不存在(马秋莎,2007;吴建平,2012;纪莺莺,2013),协会不能先谋求利益代表地位而只能先谋求自己生存下来。互益创业既不依靠政府也无须屈从“会员逻辑”使协会摆脱了中国社会组织“依附式发展”的宿命(康晓光等,2011)并能够最终使会员受益,实现行业结社的根本目标。

本文的结论可能对解决后双重管理体制下行业协会发展所面临的问题具有一定的现实意义,但一方面,本文所描述的发展模式可能超越了现有法律法规对行业协会理解的范围。虽然互益创业模式并无与法律法规相冲突之处,然而,互益创业模式与人们对行业协会的一般理解确实存在相当大的距离。把协会的发展理解为互益创业的产物可能存在过度解释的危险,不过也有可能是一种看待行业协会发展的新思路。学术界在分析行业协会及其他社会组织的依附性根源时大多受限于资源依赖理论的视角,假定行业协会由于受资源依赖约束,必然不是依附于政府,就是依附于会员(张沁洁、王建平,2010;汪锦军、张长东,2014;王诗宗等,2014),从而看不到行业协会具备整合资源的能力以及存在着通过资源整合摆脱对资源被动依赖的可能性。在此意义上,本文的研究可能揭开了深化资源依赖理论的序幕。另一方面,由于“互益创业”模式奠基于行业并围绕行业展开,对物流行业这样的行业同质性强且新兴的行业来说,行业协会有足够的余地进行“互益创业”,但对那些历史悠久且行业异质性强(例如食品行业)来说,互益创业的难度可能非常高,因此,本文以“互益创业”解释行业协会的成长对这些行业内的协会来说就不一定有效,但是,摆脱对会员企业和政府的依赖,财政上获得独立是行业协会发展壮大的前提条件这一基本结论对任何行业协会来说都是普遍适用的。

本文的研究过于依赖访谈资料,尤其是对访谈资料的处理很有可能抹煞了“‘真实的生活’与‘被讲述的故事’之间、主观感受与实践活动之间的差别”(王晴锋,2014: 111)。本文力求以观察法校正,对访谈对象的话语持客观审慎态度,尽可能忽略访谈对象评述性言论和价值判断。但是,观察次数毕竟有限,其范围和程度显然不足,因此,研究亟待后续观察纠偏、深化及拓展。

保罗·C.莱特(2011). 探求社会企业家精神. 苟天来、何君、柴浩放、滕飞 等译,周红云审校. 北京:社会科学文献出版社.

戴维·奥斯本、特德·盖布勒(1996). 改革政府:企业精神如何改革着公营部门.周敦仁、汤国维、寿进文、徐荻洲译,周敦仁校. 上海:上海译文出版社.

戴维·伯恩斯坦(2006). 如何改变世界:社会企业家与新思想的威力. 吴士宏译. 北京:新星出版社.

董保宝、葛宝山、王侃(2011). 资源整合过程、动态能力与竞争优势:机理与路径. 管理世界,3: 92-101.

耿曙、林瑞华(2007). 制度环境与协会效能:大陆台商协会的个案研究. 台湾政治学刊,11(2): 93-171.

顾昕、王旭、严洁(2006). 公民社会与国家的协同发展——民间组织的自主性、民主性和代表性对其公共服务效能的影响. 开放时代,5: 103-112.

广东省物流协会(2014). 广东省物流行业协会官网:http://www.wlhyxh.com/type.php?id=3570. 2016年8月1日访问.

胡馨(2006). 什么是Social Entrepreneurship(公益创业)?经济社会体制比较,2: 23-27.

胡辉华、陈世斌(2015). 逻辑偏离:市场内生型行业协会内部运作的组织分析——以G省J行业协会为例. 中国非营利评论,1: 182-199.

胡薇(2013). 双轨制:中国社会组织发展的现实路径分析. 中国行政管理,6: 16-21.

J.格雷格里·迪斯、杰德·埃默森、彼得·伊科诺米(2008). 企业型非营利组织. 颜德治、徐启智等译,江明修审订. 北京:北京大学出版社.

纪莺莺(2013). 当代中国的社会组织:理论视角与经验研究. 社会学研究,5: 219-241+246.

贾西津、沈恒超、胡文安(2004). 转型时期的行业协会. 北京:社会科学文献出版社.

江静(2006). 转型国家行业协会功能发挥的制约因素——基于政府视角的分析. 财经问题研究,11: 93-97.

刘水林、王波(2012).社会企业法的性质:社会法私法化的新路径——以英国社区利益公司条例为样本的分析.上海财经大学学报,2: 45-52.

康晓光等(2011). 依附式发展的第三部门. 北京:社会科学文献出版社.

马秋莎(2007). 比较视角下中国合作主义的发展:以经济社团为例. 清华大学学报(哲学社会科学版),2: 126-138.

乜琪(2012). 民间组织“双重管理”体制的运行效用及问题分析. 北京行政学院学报,5: 53-57.

石碧涛、张捷(2011). 我国行业协会的精英治理问题研究. 经济体制改革,3: 109-113.

孙春苗(2008). 行业协会管理改革的比较研究——基于双重管理体制. 中国非营利评论,2: 113-129.

汤蕴懿(2009). 行业协会组织与制度. 上海:上海交通大学出版社.

汪锦军、张长东(2014). 纵向横向网络中的社会组织与政府互动机制——基于行业协会行为策略的多案例比较研究. 公共行政评论.5: 88-108+190-191.

王名、刘求实(2007). 中国非政府组织发展的制度分析. 中国非营利评论,1: 92-145.

王晴锋(2014). 反思社会研究中作为方法的深度访谈. 云南社会社会科学,1: 108-111.

王绍光(2004). 金钱与自主——市民社会面临的两难境地. 开放时代,3: 6-21.

王诗宗、宋程成、许鹿(2014). 中国社会组织多重特征的机制性分析. 中国社会科学,12: 42-59.

王伟进(2015). 一种强关系:自上而下型行业协会与政府关系探析. 中国行政管理,2: 59-64.

吴建平(2012). 理解法团主义——兼论其在中国国家与社会关系研究中的适用性. 社会学研究,1: 174-196.

吴军民(2005). 行业协会的组织运作: 一种社会资本分析视角——以广东南海专业镇行业协会为例. 管理世界,10: 50-57.

谢思全、陆冰然(2009). 社会理性、集体行动和志愿发起者——对于行业协会组织的一种解释. 天津行政学院学报,2: 17-23.

徐建牛(2010). 地方性国家法团主义:转型期的国家与社会关系——基于对大涌商会的个案研究. 浙江学刊,5: 111-115.

徐建牛、孙沛东(2009). 行业协会:集群企业集体行动的组织基础——基于对温州烟具协会的案例分析. 浙江学刊,1: 200-205.

许昀(2009). 从“国家与社会”视角看社会团体的内部治理问题. 社团管理研究,5: 34-36.

许家良(2010). 互益性组织:中国行业协会研究. 北京:北京师范大学出版集团.

游祥斌、刘 江(2013). 从双重管理到规范发展——中国社会组织发展的制度环境分析. 北京行政学院学报,4: 40-45.

俞可平(2006). 中国公民社会:概念、分类与制度环境. 中国社会科学,1: 109-122.

郁建兴、周俊、沈永东、何宾(2013). 后双重管理体制时代的行业协会商会发展. 浙江社会科学,12: 53-61.

郁建兴、沈永东、周俊(2014). 从双重管理到合规性监管——全面深化改革时代行业协会商会监管体制的重构. 浙江大学学报(人文社会科学版),7: 107-116.

张华(2015). 连接纽带抑或依附工具:转型时期中国行业协会研究文献评述. 社会,3: 221-240.

张紧跟(2012). 从结构论争到行动分析:海外中国NGO研究述评. 社会,3: 198-223.

张沁洁(2007). 参与合作:行业协会的运作逻辑. 广东社会科学,2: 195-200.

张沁洁(2014). 行业协会的中国式市场化特征研究——以广东省为例. 暨南学报(哲学社会科学版),11: 46-52.

张沁洁、王建平(2010). 行业协会的组织自主性研究——以广东省级行业协会为例. 社会,5: 75-95.

张长东、顾昕(2015). 从国家法团主义到社会法团主义——中国市场转型过程中国家与行业协会关系的演变. 东岳论丛,2: 5-13.

Bennett, R. J.(2000).The Logic of Membership of Sector Business Associations.ReviewofSocialEconomy, LVIII(1): 17-42.

Crutchfield, L. R. & Grant, H. M.(2008).ForcesforGood:TheSixPracticesofHigh-ImpactNonprofits. Jossey-Bass: A Wiley Imprint.

Dees, J. G. & Anderson, B.B.(2006).Framing a Theory of Social Entrepreneurship: Building on Two Schools of Practice and Thought. In Mosher-William, R. Ed.ResearchonSocialEntrepreneurship:UnderstandingandContributingtoanEmergingField. Occasional Paper Series, 1(3): 39-66.

Dees, J. G.(2003).New Definitions of Social Entrepreneurship: Free Eye Exams and Wheelchair Drivers.Knowledge@WhartonNewsletter,Dec17.Available at(July 29, 2016): http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/new-definitions-of-social-entrepreneurship-free-eye-exams-and-wheelchair-drivers/.

Doner, R. F. & Schneider, B.(2000).Business Associations and Economic Development: Why Some Associations Contribute More than Others.BusinessandPolitics, 2(3): 261-288.

Foster, K. W.(2008). Embedded within State Agencies: Business Associations in Yantai. In Unger, J. Ed.AssociationsandtheChineseState:ContestedSpaces. Armonk: M. E. Sharp.

Nevitt, C.(1996). Private Business Associations in China: Evidence of Civil Society or Local State Power?.TheChinaJournal, 147: 25-43.

Pearson, M.(1994). The Janus Face of Business Associations in China: Socialist Corporatism in Foreign Enterprises.TheAustralianJournalofChineseAffairs, 31: 25-46.

Reveley, J. & Ville, S. P.(2010). Enhancing Industry Association Theory: A Comparative Business History Contribution.JournalofManagementStudies, July47(5): 837-858.

Schmitter, P. C. & Streeck, W.(1999 [1981]).TheOrganizationofBusinessInterests:StudyingtheAssociativeActionofBusinessinAdvancedIndustrialSocieties. MPIfG Discussion Paper.

Streeck,W. & Schmitter, P.C.(1985).PrivateInterestGovernmentBeyondMarketandState. London: SAGE Publications Ltd.

Traxler, F. & Huemer, G.(2007).HandbookofBusinessInterestAssociations,FirmSizeandGovernance:Acomparativeanalyticalapproach. London: Routledge.

Unger, J.(1996). “Bridges”: Private Business, the Chinese Government and the Rise of New Associations.TheChinaQuarterly, 147: 795-819.

Waarden, F. V.(1992). Emergence and Development of Business Interest Associations: An Example from the Netherlands.OrganizationStudies, 13(4): 521-562.

责任编辑:黄冬娅

D035

A

1674-2486(2016)04-0124-23

*胡辉华,暨南大学公共管理/应急管理学院,教授;陈楚烽,暨南大学公共管理/应急管理学院,硕士研究生;郑妍,暨南大学公共管理/应急管理学院,硕士研究生。感谢匿名评审人的意见。基金项目:国家哲学社会科学基金项目“行业协会成长的内在机制研究”(11GBL105)。