发达国家老龄友善城市建设轨迹及其借鉴意义

2016-09-07王德文马健囡王正联

王德文 马健囡 王正联

发达国家老龄友善城市建设轨迹及其借鉴意义

王德文马健囡王正联*

老龄友善城市的建设,指从老年人口视角考量城市或社区的户外活动空间、交通、住房条件等建设状况,同时给予老年人口充分的尊重,大力支持老年人口参与社会,并提供老年人口社区卫生保健及生活需求的各项服务等。发达国家老龄友善城市建设起步较早且呈现出三个主要特点:一是从建设轨迹上看,各国老龄友善城市建设与“在地安老”的逻辑起点一致,前者是后者的政策推进;二是各国老龄友善城市建设与老年阶段的三项制度安排(公共养老金、医疗保险与长期照护保险)存在政策协同效应;三是老龄友善城市建设项目符合人类生态学理论的运行机制。研究提示要利用以实证为基础的政策制定推动我国老龄友善城市建设。

发达国家老龄友善城市政策机制

一、引言

所有老龄化社会都要面临的共同挑战是:在不降低老年人口照料质量和生活质量的前提下,控制不断增长的医疗费用支出。公共政策要很好地回应人口老龄化发展趋势,回应不断增长的巨额医疗费用,回应老年人口的长期照料需求……全球人口老龄化步伐加快,尤其是对于发展中国家的迅速老龄化情况而言,没有先例可用于指导决策,且高收入国家与低收入国家所面临的实际困难有所不同,所以仅仅是调整现有的体制或政策是不够的(Chatterji et al.,2014;Prince et al.,2014;Brooks-Wilson,2013;Beard & Bloom,2014;Bloom et al.,2014;Brownell et al.,2015),我们需要以老龄友善为目的对相关政策体系进行系统性的调整。

世界卫生组织(WHO)面对人口老龄化和城镇化发展做出了权威性的回应,鼓励全球城镇化建设过程中不忽视老龄化规划,于2005年发起了建设老龄友善城市*“Age-friendly City”在我国有各种翻译,有的译为“老年友好城市”或“老龄宜居社区”等,本文根据国际上实践的现状,译为“老龄友善城市”,它本身包括了社区建设的内涵。该项目对22个国家中的33个城市展开实证研究,其中14个城市在发达国家,19个在发展中国家。我国的上海市也是33个实证样本之一。(Age-friendly City)的全球性协作项目,并在2007年发布了《老龄友善城市建设指南》(GlobalAge-friendlyCities:AGuide,以下简称《指南》)。《指南》具体包括户外空间与建筑(Outdoor Spaces and Buildings)、交通(Transportation)、住房条件(Housing)、社区支持与卫生保健服务(Community Support and Health Services)、社会参与(Social participation)、尊重与社会包容(Respect and Social Inclusion)、市民参与和就业(Civic Participation and Employment)、交流和信息(Communication and Information)等8个领域(Plouffe & Kalache,2010;Scharlach,2012),目标为提升全球老年人口的健康水平和养老生活质量。可见,老龄友善城市建设包含对健康服务系统、广泛的生活环境、个人生活形态等方面的追求。

本文以WHO对老龄友善城市发展的定义为基础,主要通过梳理发达国家老龄友善城市的建设轨迹,探讨老龄友善城市建设的发展起点、制度设计与运行机制,旨在为我国人口老龄化及城镇化的发展提供借鉴意义。

二、激发老龄友善城市建设的要因

(一)全球“在地安老”的主流化发展

20世纪50年代,很多发达国家纷纷步入人口老龄化社会,其社会发展的重要特征是人口老龄化和城镇化。尽管世界各国对公共服务的划分并不完全一致,但是从多数发达国家的实践过程中可以看出,政府提供或购买的服务中包括了养老服务。总体而言,养老服务在多数国家属于公共服务的范畴。就其特性而言,公共服务首先具有普惠性,即所有的公民都拥有享受公共服务的权利,公共服务应该面向全社会;其次具有公平性,指公共服务的提供是以社会正义和平等为价值指导,具体的表现是让所有公民都能公平地获得公共服务;再者具有动态性,就是服务的内容并非一成不变,它会随着社会和时代的变迁而有所不同。在社会福利国家中机构养老服务符合它的特征,因此机构养老服务属于公共服务。于是在1960、1970年代部分社会福利国家中公立养老机构发展到了相当规模。但是,随着人口老龄化的不断推进,养老服务需求不断加大,导致政府的财政负担越来越重,最终财政来源及护理人力资源等各项资源不能满足老年人口增长速度的需求。针对这一缺陷,“在地安老”(Aging in Place)开始促成把老年人留在社区中养老,提供社区养老服务,如居家照护照料、暂托或日间照料等服务(王德文、谢良地,2013)。“在地安老”能够让老年人在自己熟悉的社区及居家环境中生活,已经被证实成了为广大老年人最受欢迎与推崇的养老模式(Wiles,2012)。毋庸置疑,从近几十年的全球发展状况来看,“在地安老”成为主流化的养老模式。

(二)慢性病与失能、残障的累积效应

人的健康变化需要经历“暴露风险因素→疾病或障碍→功能丧失→残障→死亡”的完整生命历程。查特吉(Somnath Chatterji)等(Chatterji et al.,2014)的研究表明,由于康复医学进步和物质生活环境的改善等原因,人类生命历程中老年阶段功能丧失和残障的存活期得到延长,所以这一阶段的老年人口是否能够得到良好的照护成为应对人口老龄化的关键环节。慢性病的高发是造成老年阶段功能丧失和残障的主要原因之一,也深深影响着老年人的晚年生活质量与健康水平。全球疾病总负担的23%是用于60岁以上患有疾病的老年人,其中,老年人心血管疾病的花费比例为30.3%,恶性肿瘤所占比例为15.1%,慢性呼吸系统疾病所占比例为9.5%,肌肉骨骼疾病所占比例为7.5%,神经和精神障碍所占比例为6.6%。但是,大约只有25%的健康或功能性问题是由基因决定的,其余75%与不良健康行为的累积效应和整个生命过程中的不公平境遇呈现很强的关联性(Prince et al.,2014)。研究表明(Brooks-Wilson,2013)健康促进与疾病预防等有效的干预措施,可以减低老年人口慢性病的患病率及残障率,提高老年人口的生活质量及健康水平。

随着“在地安老”的发展以及老年人口中慢性病患病率和失能残障人口的增加,针对城市或社区的各项制度、公共服务和设施,如何考虑残障人士的需求、开发残障“主流化”*残障“主流化”指社会的各项制度、公共服务和设施当中,把残障人士纳入考虑范畴,以满足大众一般性需求,确保残障人士能与健全人一样平等地享受公民权赋予的待遇, 消弭福利制度的障碍与排斥, 促进残疾人群的社会融合。参考(张金峰,2010)。的理念深受发达国家的关注,通过多因素的累积效应,激发了发达经济体中老龄友善城市的建设。老龄友善城市建设是实现对应人口老龄化和降低养老服务费用支出的重要政策手段。

三、发达国家老龄友善城市建设的制度设计与运行机制

(一)老龄友善城市建设与三项社会保险制度协同的政策演进

2007年,WHO为了鼓励世界各国在城镇化建设中不忽视老龄化规划,发起了建设老龄友善城市的号召,得到很多国家和社会组织的响应。纽约市是第一个获得认证的城市(Finkelstein et al.,2008)。实际上,早在WHO的倡议之前,很多发达国家就已不同程度开展“在地安老”的举措,以满足那些无法受到家人充分照料的老年人的需求。如英国政府早在20世纪中叶就开始了相关建设(Liddle et al.,2013),于2001年推行“全国规模为老服务框架”(National Service Framework for Older People)(Department of Health,2001);加拿大政府于2002年推行“家庭和社区战略合作照料老年人”计划,卡城(Calgary)首先开创“老龄友善社区”建设(Austin et al.,2001);澳大利亚政府于20世纪下叶推行“全国规模为老战略”(National Strategy for an Aging Australia),其中包括成立照护评估小组,开展照料社区居家老年人等措施(Katz,2011);日本政府于1990年代推行了“黄金计划”(Golden Plan),扩充日间照料中心(Day Care Center),组织保健妇协调照料社区居家养老的老人(日本公众卫生协会,2010);美国则最早是由退休人员协会(America Association of Retired Persons,简称美国AARP协会)创建老龄友善社区(Livable Community)(Kihl et al.,2005)……可见,最早的老龄友善城市建设探索是从城市社区开始,以家庭和社区合作的方式,在日间照护、健康保健等日常生活方面给予老年人关怀和服务。此外,由社区服务扩展到城市建设,各国非营利组织及私人部门为了适应客户的需求,早在20世纪的城市通用设计、交通便利、社区规划等项目上,提供了为残障人士和老年人服务的项目(Plouffe & Kalache,2010)。服务内容不再限于日常生活方面,而是扩展到社会领域,包括老年人的社会参与、受尊敬的感受等。在近几年内,全球超过200个城市或社区加入WHO的老龄友善城市建设的网络会员,负责近一亿老龄人口的健康友善环境创建等为老服务(Beard & Bloom,2014)。由社区与家庭领域扩展到城市总体设计上的过程源于城市老龄化的发展速率,也体现现代城市与养老的有效融合。

“在地安老”与老龄友善城市建设逻辑起点是一致的,后者以满足老年人日常生活需求为基础,从户外空间上的环境建设、交通、住房条件、社区支持与卫生保健服务等领域把前者向前深入推进。但是,老龄友善城市建设不是无源之水,必须与社会经济背景与社会制度等初始条件相契合。首先是费用来源问题,虽然公共养老金(Public Pension)与医疗保险(Health Care)是解决了老年人日常生活与医疗的需求(姑且不论保障程度的高度)。可是,长期照护费用是所有老龄化社会都要面临的共同问题,在不降低老年人口照护质量和生活质量的前提下,控制医疗支出费用的增长是很多发达国家所面临的巨大挑战(Katz,2011)。近期的研究指出,5种最常见的非传染性疾病(心血管疾病、癌症、慢性呼吸疾病、糖尿病和精神障碍)所构成的疾病负担(医疗费用支出)逐年攀升,其中老年人口所占比例居多(Bloom et al.,2014)。普林斯(Martin J Prince)等(Prince et al.,2014)研究证实痴呆、中风、慢性阻塞性肺病和视觉障碍等所产生的长期照护费用大大超过医疗费用支出。人口老龄化导致各国医疗支出不断增长,最终导致财政不堪重负。德国、英国、日本等出于减轻政府财政负担的目的,把失能老年人的长期照护费用从针对疾病治疗的医疗保险体系中分离出来,创建了长期照护保险制度(Long-Term Care,以下简称LTC)。所以,这些国家通过创建LTC,整合与优化社区医疗卫生服务资源,减轻了医疗费用的支出(王德文、谢良地,2013),从而也协同老龄友善城市建设。

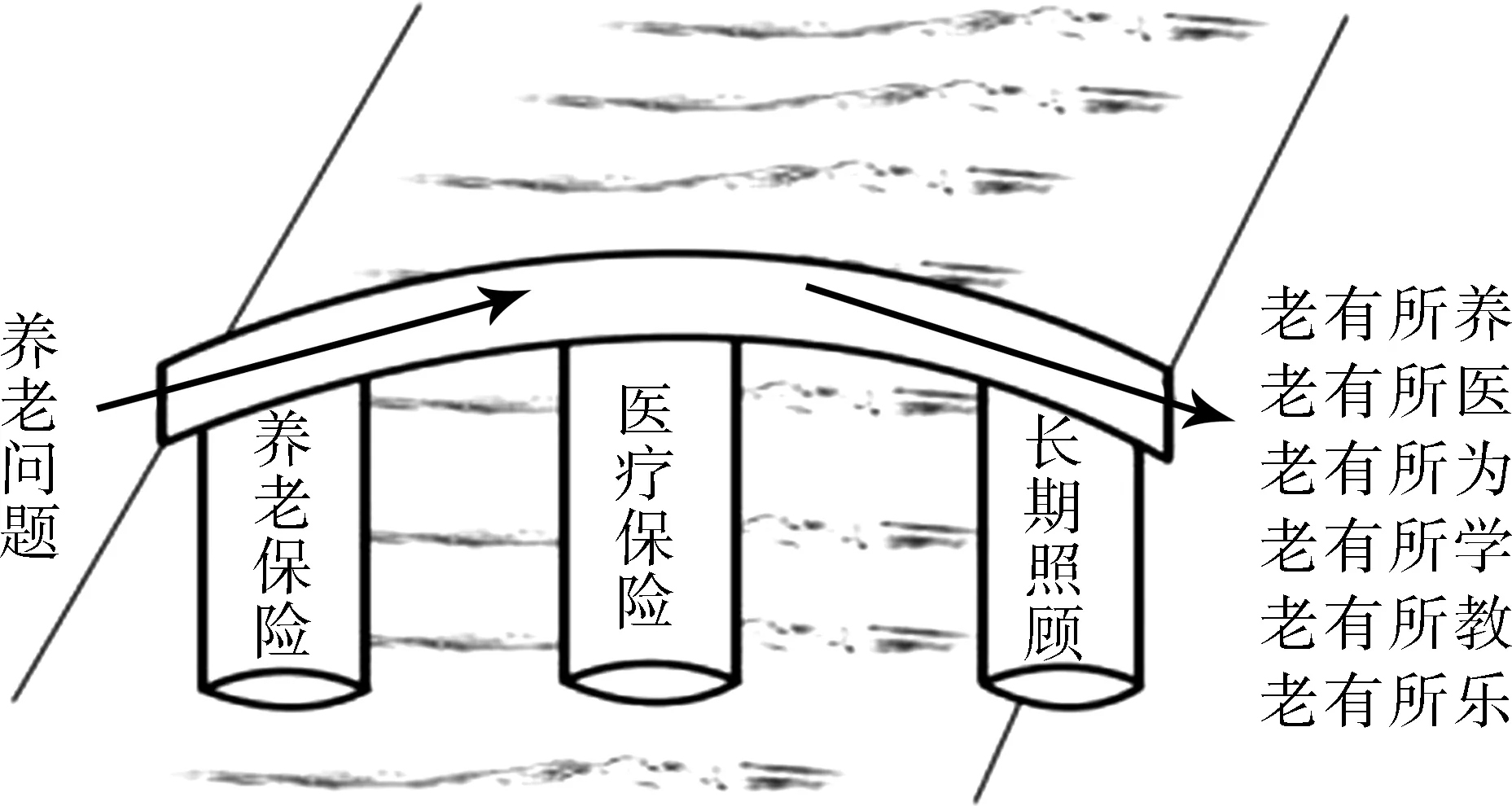

所谓协同,强调由两个或两个以上的不同资源或个体,协同一致地完成某一目标。公共养老金、医疗保险与LTC成为很多国家对生命周期的老年阶段的三项基本制度安排,它们相互起协同效应,犹如一座桥的三个桥墩,如图1所示,让老年阶段的养老问题(经济、医疗、照护)安全“过桥”,到达“老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所教和老有所乐”的幸福彼岸。老龄友善城市建设与老年阶段的三项基本制度安排是很多国家应对人口老龄化的最新政策趋势。

图1 老年阶段的三项基本制度安排

资料来源:作者自制。

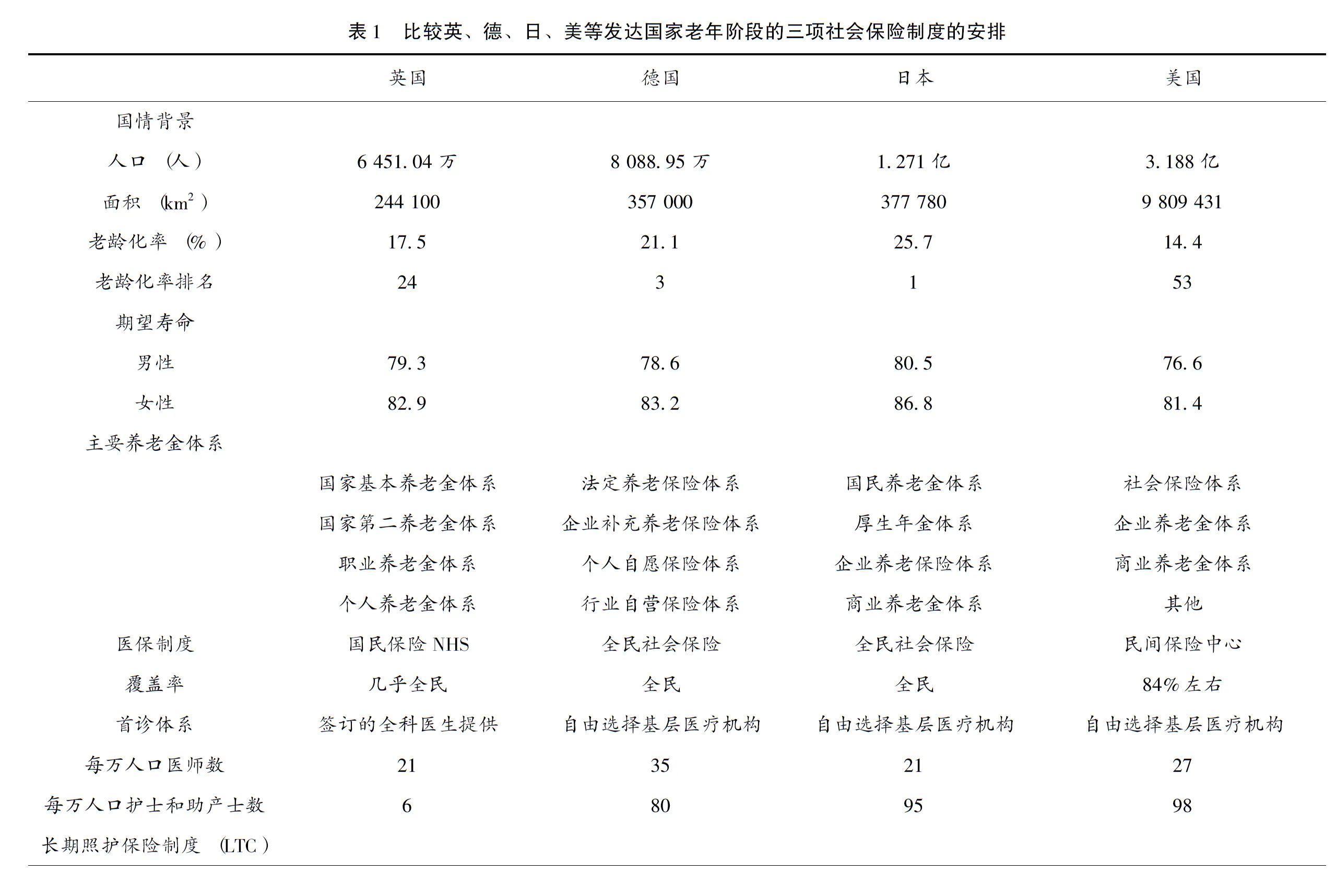

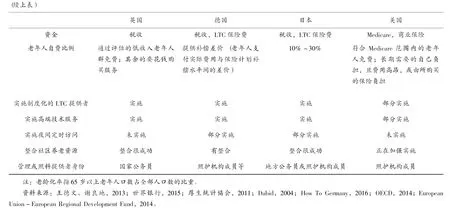

表1比较了英国、德国、日本、美国等四国的国情背景、人口老龄化程度以及老年阶段的三项制度安排。公共养老金体系方面,虽然这四个国家养老金体系的具体项目不尽相同,但是,大体上都是通过国家、企业和个人共同承担的筹资途径,实现普及大众的目标。如英国养老金体系的具体项目有国家基本养老金体系、国家第二养老金体系、职业养老金体系和个人养老金体系;日本有国民养老金体系、厚生年金体系、企业养老保险体系和商业养老金体系等。在医疗保险方面,英国的国民保健服务制度(National Health Service,NHS)是一种典型的公共集成模式,医疗费用来自一般性税收,通过签订的全科医生所提供首诊体系来覆盖全民的医疗服务模式;德国和日本的全民健康保险制度(National Health Insurance,NHI),其医疗费用是由国家、企业和个人共同承担,医疗机构也是由政府或私人机构拥有,人们可以自由选择基层医疗机构;美国是发达国家中唯一没有执行所谓NHS或NHI制度的国家,美国的医疗服务从诞生之初就以商业健康保险为模式,这种制度的特征是以企业主为单位或是以个人为单位购买私人健康保险,医疗服务机构由民间拥有。2010年奥巴马政府实行医改政策,这种改革并非将美国的私人健康保险制度改变为NHS或NHI,而是对私人保险模式的公平性加以优化,比如要求保险公司以合理比率提供医疗保险计划(荆丽梅等,2011)。在LTC 方面,英国实行国家保障型长期照护政策,于1991 年发布《社区照护白皮书》,强调以“促进选择与独立”为总目标,全国范围内建成分工明确、条理清晰的老年照护体系,为了应对日益增长的对老年弱势群体的照护需求,英国政府近十几年来不断制定涉及提供房屋、健康管理和社会服务等方面的老年人照护战略;英国各州对老年人照护的政策是不同的,缺乏法定的LTC制度,主要是通过照护津贴的使用等社会福利手段,同时将优先的服务资源提供给特定的人群。德国和日本都是通过立法强制实施LTC制度,LTC保险金也是由政府、企业和个人共同承担,这种保险制度设计具有明显的高收入者向低收入者补贴的价值取向;日本的LTC制度还与社会阶层和职业性质挂钩,老年人的自付费用从10%~30%不等。美国的老年人照护服务最早是由民间主导,1989 年美国老年人法案通过了立法,相应的由政府主办的老年人照护设施、机构和组织才日益蓬勃发展起来;2006 年,新的美国老年人法(TheOlderAmericansAct)颁布并较为完整地规定了有关老年人长期照护的基本制度,总体上美国老年人长期照护的经费来源于政府主导的服务项目(如Medicare)、商业保险或个人付费。

综上可以发现公共养老金、医疗保险与LTC制度与老龄友善城市建设的内涵(户外空间、交通、住房条件、社区支持与卫生保健服务、社会参与、尊重与社会包容等领域)存在协同效应。公共养老金、医疗保险与LTC制度为“在地安老”提供了养老所需的法律法规等政策保障,从而保障了老年人口对日常经济、医疗、照护服务的需求,而老龄友善城市建设为“在地安老”提供了必要的社区物理环境与人文环境等保障。其中,LTC与老龄友善城市建设的政策协同效应更为显著。

(二)人类生态学理论下老龄友善城市建设的运行机制

图2 人类生态学理论下个体与各种周围环境与政策的互动机制

资料来源:作者自制。

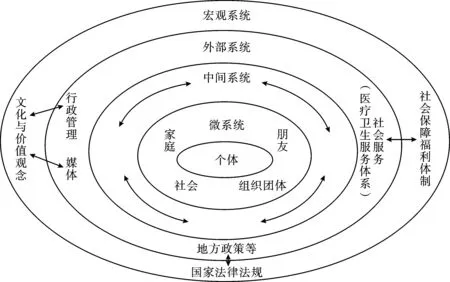

利用生态学理论可以有助于厘清老龄友善城市建设的运行机制。心理学家尤里·布朗芬布伦(Urie Bronfenbrenner)(Bronfenbrenner,1979)的人类生态学理论认为,个体行为发展受到微系统、内部系统、外部系统、宏观系统等不同类型的生态系统影响。如图2所示,最内部的微系统(Microsystem)对个体产生最直接影响,比如家庭、朋友、社区、基层医疗卫生服务机制等构成了老年人日常生活微系统,个体可以存在于无数个微系统中,随着时间的发展,微系统对个体的影响是导致个体行为发生变化的主要机制。中间系统(Mesosystem)由若干个微系统所组成,当个体进入到一个新的环境中,微系统就扩展到了中间系统,中间系统强调微观系统间的联系,中间系统有多种表现形式。外部系统(Exosystem)是对中间系统的更加广阔的外部延伸,对个体产生影响。宏观系统(Macrosystem)在最外围,指整个文化或亚文化层面,宏观系统与前三种系统有着本质上的不同,宏观系统更多的是指存在于社会文化与价值观中的一般原型,这种原型以一些正式的形式表现出来,如存在于社会制度、法律、规章等政策中,为具体的各项社会活动和人们的行为设定了式样。

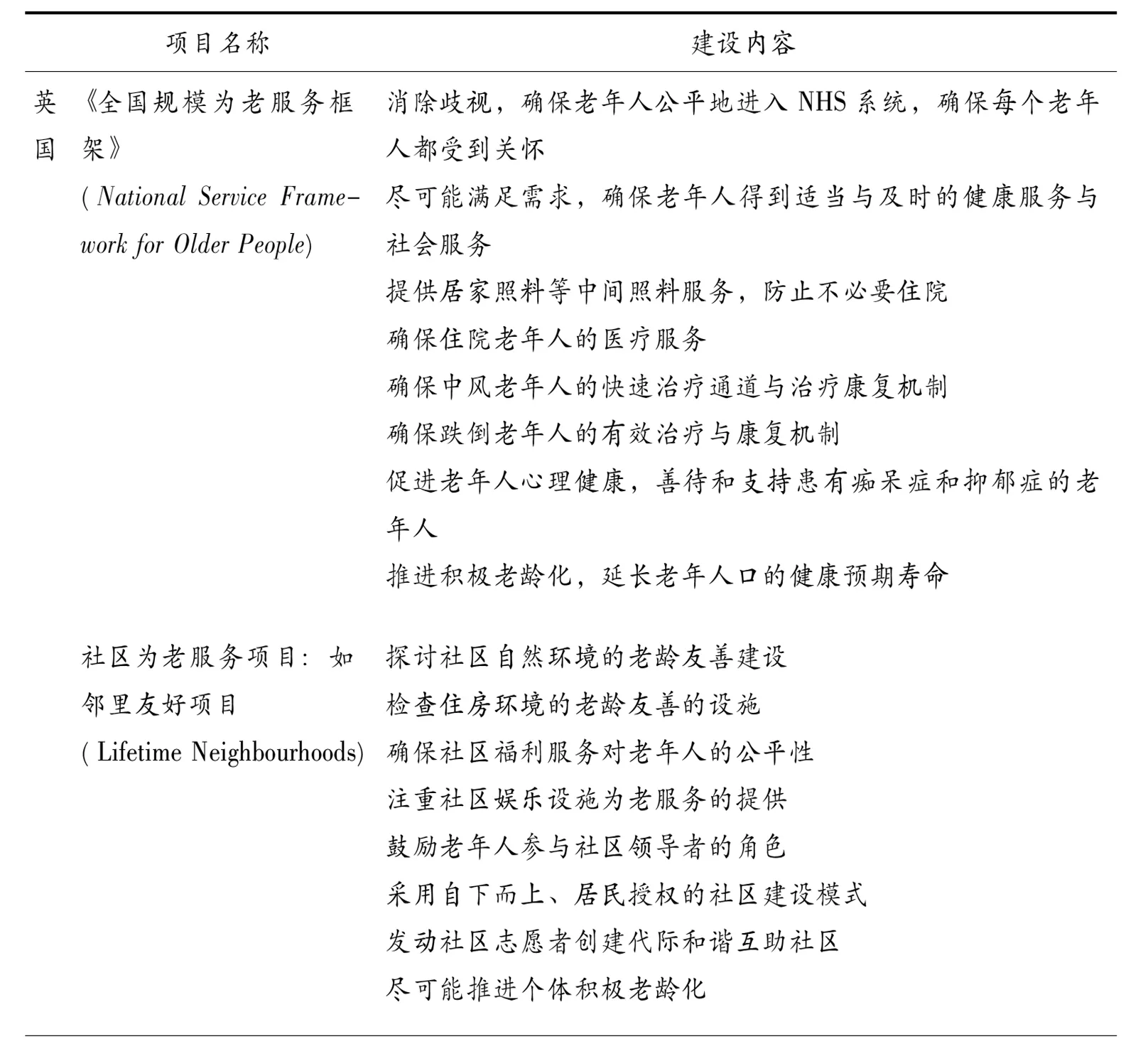

首先关注微系统对老年人健康的影响,包括家庭、朋友、社区、基层医疗卫生服务机制等微系统。WHO的指南从微环境入手列出改善老年人的健康的多种行为,如改变吸烟、高脂、高盐的不良习惯等。英国政府的“全国规模为老服务框架”(见表2),共设有8项发展指标,都是从微环境入手,即家庭、社区、基层医疗卫生服务体系等,来做好为老服务与老年人的健康保健与疾病防范工作,包括:尽可能满足老年人需求;确保老年人得到适当与及时的健康和社会服务;中风老年人的快速治疗通道与康复指标;跌倒老年人的有效治疗与康复;促进老年人心理健康;善待和支持患有痴呆症和抑郁症的老年人;等等(Department of Health,2001)。日本从细节环境入手,充实、扩大老年人居家照料服务项目。如:登门访问、健康照料和帮助料理家事等事项;具体到上门帮助中风后的老年人洗澡和散步;给因车祸而造成颈部以下瘫痪者的长期照料;对特别需要的老年人进行恢复机能训练和日常生活照料;用汽车早迎晚送老年人到日间福利设施中进行保健护理和娱乐性运动;等等。

由于社区是与老年人口日常生活联系最紧密的微环境,因此,发达国家纷纷从社区入手创建为老服务,如英国邻里友好项目(Lifetime Neighbourhoods)、美国AARP协会宜居社区项目(Livable Communities)、美国N4A 协会(National Association of Area Agencies on Aging)的基于社区为老服务(Home & Community-Based Services)、纽约高龄友善城市项目(Aging-Friendly Cities)、加拿大自上而下的城乡老龄友善城市社区建设推动项目等(参见表2)。其中,纽约的老龄友善城市建设项目,立足于社区老年人的视角,检视了社区是否满足老年人的基本需求,是否为老年人的独立自理生活提供便利,是否为促进老年人的身心健康提供服务(Plouffe & Kalache,2010)。

人类生态学理论中宏观系统可以理解为人口老龄化相关养老法律、规章、政策等。如WHO发布的《指南》,英国的“全国规模为老服务框架”,日本的《黄金计划》《护理保险法》、《老年保健法(修正)》等,从法律、规章、政策等领域为国家为老服务提供了宏观政策保障。日本于1990年实施的《黄金计划》和2000年实施的LTC,在这些政策的指导下,日本社区大规模地扩充老年保健机构、日间照料中心和养护所。之后于2006年,日本《老年保健法》进行部分修正后,将65岁以下老年患者也纳入社区上门访问照料对象内。大规模地扩充了社区老年人保健机构、日间照料中心,推动社区居家养老的福利服务。在加拿大,政府利用WHO的《指南》,通过投资的方式,全方位推进老龄友善城市建设(Plouffe et al.,2013)。比如,2007年加拿大联邦政府与安大略省、魁北克省、不列颠哥伦比亚省、马尼托巴省签约了老龄友善计划,地方政府得到不少经费后通过“自上而下”和“自下而上”相结合的方式进行老龄友善城市的建设,其成效得到国际公认(Plouffe & Kalache,2010)。

虽然不同国家人口老龄化所面临的问题可能不同,但是从个体与微环境、中间环境、外部环境、宏观环境之间存在着互相作用的机制可见,它们都在通过不同的政策工具,如完善老年保障制度、建设老龄友善城市、加强公共卫生预防保健政策等,努力从微系统入手改变社区现状,从而提高老年人口的生活质量和健康水平。

表2 部分发达国家近年相关政策与老龄友善城市建设内容

(续上表)

加拿大老龄友善城市社区建设推动模式(Aging-FriendlyCities)以自上而下政府主导及经费投入为主的模式重视专家的咨询意见,对外积极开展交流与分享社区建设经验社区各个领域都导入老龄友善城市建设的理念克服地广人稀的地理隔离探索充分满足老年人需求的各种方法鼓励老年人参与社区建设,充分赋予老年人表达心声机会采用自下而上、居民授权的社区建设模式创建各代际间相互依存与包容的社区推广开放和协作伙伴关系的社区建设模式美国美国N4A协会的基于社区为老服务(Home&CommunityBasedServices)美国AARP协会宜居社区项目(LivableCom-munities)美国纽约高龄友善城市项目(Aging-FriendlyCities)不同城市或社区的老龄友善举措各有侧重,但总体上注重社区规划、土地规划、户外空间规划大约有三分之一美国老年人生活在没有公共交通的区域,所以地方交通工具服务是美国为老服务中很现实的问题近年来很多新建的住房设计强制性地要求考虑涉及到残障人或老年人的视角,比如防滑地板、适合轮椅的宽入口通道、浴室扶手等注重社区娱乐保健活动设施的投入提供老年人平等的受教育机会,平等参与社会活动的机会,协助老人参与社会经济的发展和就业提供Medicare开展对老年人医疗保健服务

注:N4A 协会:National Association of Area Agencies on Aging;AARP协会:America Association of Retired Persons。

资料来源:日本公众卫生协会,2010;Department of Health,2001;Bevan & Croucher,2011—2012;Kihl et al.,2005;National Association of Area Agencies on Aging,2006;Bloomberg & Quinn,2009;Plouffe et al.,2013;Menec et al.,2013。

四、发达国家老龄友善城市建设经验对我国的借鉴意义

目前,我国在上海、江苏、浙江、山东、黑龙江、辽宁六个省市先行尝试了老龄友善城市建设的相关举措。但是,从已有的相关报道中发现,在社区环境、老年人住房安全性、交通和老年个体健康行为等领域中,仍缺乏系统性的政策研究(沈小平,2009)。我们认为发达国家老龄友善城市的建设轨迹、生命周期中老年阶段的三项制度安排以及“在地安老”与老龄友善城市建设运行机制等对我国具有重要的借鉴意义。

(一)老龄友善城市建设不存在“金标准”积极探讨本土化指标

“在地安老”可以为政府节省开支,如能够节省由于大规模老龄化导致的大量建设养老院的费用……这个观点似乎是理所当然地得到了普遍认可。但是,有学者利用美国、英国、加拿大、澳大利亚、奥地利、德国、爱尔兰、日本、韩国、荷兰、挪威、瑞典十二个发达国家的数据,比较了这些国家在21世纪初65岁以上老年人在疗养院中的公共开支(Public Spending)与“在地安老”中公共开支所占GDP的比例,结果增加社区长期照料服务会减少疗养院照料需求的研究假设没有被验证(Katz,2011)。从一些国家的政府报道中也发现,政府用于社区长期照料费用逐年攀升(厚生统计协会,2011年)。对于人口老龄化的国家而言,节省长期照料费用是一个重要的课题。所以,建议借鉴发达国家经验,利用以实证为基础的政策制定方法,制定合理的“在地安老”与养老院的投入指标,合理实现以居家养老为基础、社区为依托、机构为支撑的覆盖城乡的多样化的养老服务体系。以纽约市的经验为例,在开展老龄友善城市建设过程中,由地方相关部门牵头, 以老年人群体为关注点, 强调利用调查研究和数据统计进行理性决策和专家评估。世界卫生组织、许多专家学者和非营利组织均在其中扮演角色,一起构思老龄友善社区建设的操作指南和指标体系(Finkelstein et al.,2008)。

虽然北美近几年在老龄友善城市建设中取得了不错的成效。但是,梅内克(Verena H.Menec)等(Menec et al.,2011)研究认为老龄友善城市建设概念及其内涵中,有的领域较为抽象,难以指导实际操作,梅内克等从生态学的观点及原则,把WHO老龄友善城市建设指南进行了重新界定。也有研究认为,WHO的期待值太高,因为WHO老龄友善城市建设指南中八个领域一旦同时实施,必定耗资不菲(Golant,2014)。所以,在发达国家中,许多地方政府因地制宜,在有限的财力及人力资源下,利用以实证为基础的政策制定方法,不断探讨老龄友善城市建设本土化指标。以美国为例,根据截至20世纪末的统计超过90%的美国房屋或公寓设计时没有考虑到残障人士或老年人,比如没有防滑地板、没有适合轮椅的宽入口通道、浴室没有扶手等,所以目前在新的多户型住宅中,美国联邦法律强制要求构建这类设施(Kochera,2002;Steinfeld et al.,1998)。另外,大约有三分之一的美国老年人生活在没有公共交通的区域(Rosenbloom et al.,2009),众所周知美国人几乎必须依赖汽车生活,当老年人不再能够自己驾车时,如果公共交通是不可利用的出行选择,那么如何谈及老龄友善呢?所以,在美国的很多地区由于巨大成本问题,“交通运输”领域是其老龄友善城市建设的大障碍(Scharlach & Leheing,2013)。尽管如此,美国各个地方政府因地制宜,在有限的财力及人力资源下,不断探讨老龄友善城市建设本土化指标,有研究通过调查292个美国社区,发现美国不同城市或社区的老龄友善城市建设举措各有侧重,而且大多数社区缺乏联邦政府的拨款或指导,往往是通过私人部门间的利益互动来推动,所以美国老龄友善城市建设的成效地方性差异较大(Scharlach et al.,2012)。

综上,发达国家老龄友善城市建设指标不存在“金标准”,我国各地要因地制宜地探讨本土化建设指标。例如,曾毅等(2012)就我国人口老龄化问题,在研究中呼吁各地方除了尽快调整现行生育政策外,还必须尽快采取其他的社会经济应对措施,例如,逐步提高退休年龄,鼓励支持成年子女与老人同居或紧邻居住,提倡开发复式单元公寓房,促进相对独立的老年人与子女紧邻居住的模式等,诸如此类本土化老龄友善城市建设的指标值得不断探索。

(二)推进LTC制度建设与老龄友善城市建设的协同效应

长期养老照料是所有老龄化社会都要面临的共同挑战。老年阶段的三项制度安排是很多发达国家维护其社会公平、提供公共服务的职能的体现,尤其LTC建设体现了各国政府解决人口老龄化问题的决心。LTC为社会及家庭提供了长期照护经费的可持续性保障,这项制度在我国还处于试点起步阶段。我国社会政策实践中存在“重养老金现金支付、轻老年护理及广泛社会服务”的现象;在我国“大社保”的概念中,“社会保险”居于穹顶中心,而“社会福利”和“社会服务”则相对不受重视,社会问题意识不足(Tao & Sun,2015)。我国面临的老龄化趋势已极为严峻,老龄化率已超过15.5%,我国应以积极主动的解决老龄化城市问题的态度与创新的勇气开展LTC制度的探索。

第一,从发达国家的经验来看,创建国家、个人共同承担费用,分层次供给的LTC保险制度,是我国LTC制度的可行路径。目前虽然全国推广“广覆盖、低保障”养老金和医保制度,老年人口因为经济原因有病未就诊率有所下降,但是长期以来无论门诊还是住院医疗费用几乎逐年增长,老年人口的医疗费用负担沉重;我国社区发展存在对国家或地方财政支持的依附性,且缺少统一规划与总体设计,同时由于地方经济发展差距较大,社区服务质量也参差不齐,很难实现全国范围内LTC保险制度的推行。故很多学者主张要像德国或日本那样建立政府主导的、强制性的LTC保险制度,以满足广大老年人口基本照护需求;同时,加以补充商业性LTC保险制度,以满足不同层次老年人群的多元化需求。本文认为,以不加重老年人负担为原则,从医疗保险中分离出长期照护险种,以政府补贴、政策优惠、平台搭建、标准监控、宣传广告等形式实行监督与服务,保证对低端服务有保证,对中端有市场选择,对高端有供给的制度设计,是我国LTC制度的可行路径。

第二,充分整合社区资源,利用社区卫生中心和居家养老服务中心等机构为符合条件的老人提供日间照护或托管服务。 我国老年人口疾病的特点是以慢性病为主,高血压、糖尿病、脑卒中、肿瘤等慢性病患病率依然居高不下,老年人口中日常生活自理能力(ADL及IADL)、认知能力下降的人数逐年增加,长期治疗、照护及康复训练的需求也日益攀升。另一方面,我国基层在治疗、康复、养老照料等的供给方面无法满足老年人口的需求。因此,为应对我国快速的人口老龄化,要积极结合我国城镇化发展进程,充分利用社区现有的居家养老服务体系建设资源,建设“社区+医院”的日常性、专业化社区照护模式。对失能老人、认知能力下降等老年人群提供日常服务在社区,专业医生体检服务、诊断服务的合作模式,由LTC为社区居家养老模式提供可持续性的经济保障。探讨老龄友善城市(社区)建设与LTC协同发展的“事半功倍”的举措。同时加强标准设计,打破户籍的限制,对失能老人、空巢老人、慢性病老人建档,以医院的检查报告为标准判定,对老年人的失能情况进行评估,设计完善的进入和退出服务机制。LTC制度试点城市的选取标准应包括老龄化程度较高、医疗资源较为丰富、社会保障覆盖高和社区发展较为发达的城市。

第三,为社区居家养老模式提供社区物理环境与人文环境。我国是有着家庭养老传统的国家,对社区养老的公众熟悉程度和认可度还不高,这一方面是由于对社区居家养老的供给不足,社区居家养老的数量和质量都有待提升。另一方面是我国并没有形成完整的社区居家养老服务供给体系,从产品供给、市场到专业服务人员以及服务和建筑标准等都较为匮乏,服务的内容和选择较少。对老年人的吸引力不足。因此,需要进一步打造社区居家养老服务的物理环境和人文环境。包括对社区活动场所、公共空间、住宅的老年友善改造。比如设计无障碍通道、道路防滑改造和添置休息座椅,鼓励高年资照护人员进入社区老年服务,在职业院校开设专业社区照护课程,鼓励有就业需求但受学历和时间所限的群体在居住社区内就近从事灵活性的老年服务工作等。

第四,鼓励和引导企业进入老年产品与服务市场。尤其是对日常照护、老年智能设备、健康管理型产品的生产与推广。现代治理理念强调公共事务的多主体参与。约翰·布赖森(John M.Bryson)认为介于公共、私营和非营利部门之间的界限正在消失,大量过去由公共部门承担的责任,现在越发依赖私营和非营利组织的提供(布赖森,2010)。争取私营部门和非营利组织的合作已成为发达国家政府的惯常做法。从美国、加拿大的老龄友善城市(社区)建设轨迹看,多元化发展,多元化汇集社会资本,引入市场竞争机制可使其更具生命力。只要民间所提供的为老服务及建设在品质上能够符合标准,就予以许可权,目标使广大老年人群受益。政府可以在例如老年厨具、老年家居用品、老年助行用品、老年阅读产品、公共设施等的设计标准与安全标准方面以及为老家政服务和送餐、代购等服务内容上面进行监督,也可以创建老龄产品服务平台、举办老龄产品博览会,吸引有需求的消费者对产品进行了解。总之,最关键的问题是要对老龄事业发展进行长期制度设计,利用政策工具的协同效应,及时调整社会资源,以最大限度地满足老年人口的养老需求。

(三)利用“微系统”作用机制进一步推动卫生政策改善人口健康行为

人类生态学理论提示个体的健康行为受其所处的微环境影响最直接。遍观发达国家的老龄友善社区项目, 其建设过程中特别关注社区人口健康保健,如英国政府的“全国规模为老服务框架”中以人为本的关怀,对中风、跌倒老年人的有效治疗与康复指标,善待和支持社区中患有痴呆症和抑郁症的老年人,等等,都是从微系统中的家庭、社区、基层医疗卫生服务体系入手来做好为老服务。

研究认为在应对人口老龄化的挑战中,可以通过改变人们的生活行为或习惯以及社会政策来回应解决(Bloom et al.,2014)。普林斯等认为健全的疾病预防与早期检测的医疗卫生预防体系可以在某种程度上减少老年人口的疾病和长期照料费用的开支,关键的政策就是重视疾病预防工作(Prince et al.,2014)。还有研究也提到在美国和丹麦的数据中发现健康行为良好的高龄老年人(The Most Old People)中约有30%~40%的没有太多的残障可以独立生活,认为用于投入人口健康干预措施,会改善老年人口的健康水平,会给社会带给“投资红利”(Chatterji et al.,2014)。

可见,利用“微系统”作用机制推动卫生政策改善人口健康行为,不仅是一种理念,也是一种有效的政策工具,它需要一套完善、周密的服务程序,从人类生态学视角,广泛协调社会各相关部门以及社区、家庭和个人,普及健康知识,改变个体的不良健康行为,使个体履行各自对健康的责任,从而达到降低老年人口慢性病患病率的目的。普林斯等研究中也提到许多老年人晚年残障的原因是不良生活方式的累积效应和早期生活中暴露于疾病风险的结果,比如青少年时期的吸烟或肥胖等会使老年时期慢性病的患病风险提高(Prince et al.,2014)。曾毅等利用“中国老年健康影响因素跟踪调查”数据研究,也发现针对社区人群尤其老年人群的健康行为及生活环境的干预可以有效提高我国老年人口健康水平,从而降低长期养老照料的经费支出(Zeng et al.,2010)。可见,国内外的研究一致呼吁各国要推进卫生政策加强人口健康行为的干预。

另外,不是所有政策都需要复杂的战略措施,一些地方在老龄友善城市(社区)建设中就从确定城市环境的简单项目入手,如公共厕所的便利性、公共场所公共休息椅子的有无及其安全性确认(Beard & Bloom,2014)。我们在厦门的一次针对105位老年人乘坐公共车情况调查显示,约30%的老年人认为公交车站停靠时间太短,存在司机驾驶粗暴或未考虑老年人情况,以及在公共交通系统上乘车存在安全性风险等情况。可见,政策改变未必都要大动作,也可从微环境入手思考如何加强推进公共环境的老年友善建设,从而促进基层老年人健康生活。

世界卫生组织前总干事布伦特兰(Gro Harlem Brundtland)在2000年的第五届全球健康促进大会上,提到健康促进就是要使人们尽一切可能让人们的精神和身体保持在最优状态,宗旨是使人们知道如何保持健康,在健康的生活方式下生活,并有能力做出健康的选择。因此,在应对人口老龄化的种种实际问题时,对于各级政府如何正确制定政策,如何灵活把握各种政策工具与政策机制,从生活中的基本环境入手做好人口健康干预与健康促进,有效地提高老年人口生活质量,从而降低家庭与社会的医疗费用与长期照料费用将是21世纪我国的大课题。

雷克斯福特·E.桑特勒、史蒂芬·P.纽恩(2006). 卫生经济学——理论、案例和产业研究. 程晓明、叶露、刘宝、徐林山、田国栋译,程晓明审校. 北京:北京大学医学出版社.

厚生统计协会(2011). 国民衛生の動向·厚生の指標. 东京:奥村印刷株式会社.

日本公众卫生协会(2010). 衛生行政大要(第22版). 东京:奥村印刷株式会社.

约翰·布赖森(2010). 公共与非营利组织战略规划:增强并保持组织成就的行动指南(第三版). 孙春霞译. 北京:北京大学出版社.

沈小平(2009). 国家级老年友好城市试点在6城市(区)启动. 上海市老年学学会网站: http://www.shanghaigss.org.cn/news_view.asp?newsid=6510. 2015年2月18日访问.

世界银行(2015). 世界银行2014年健康营养与人口统计数据. 世界银行数据银行: http://databank.shihang.orgdatareports. 2016年7月28日访问.

王德文、谢良地(2013). 社区老年人口养老照护现状与发展对策. 厦门:厦门大学出版社.

曾毅、陈华帅、王正联(2012). 21世纪上半叶老年家庭照料需求成本变动趋势分析. 经济研究,47(10): 122-134.

张金峰(2010). 英美日残疾人社会保障实践对中国的启示. 石家庄经济学院学报,33(6): 104-106.

Austin, C., Flux, D. & Ghali, L.(2001). A Place to Call Home: Final Report of the Elder Friendly Communities Project.JournalofUrbanHealth:BulletinoftheNewYorkAcademyofMedicine, 87(5): 733-739.

Beard, J. & Bloom, D.(2014). Towards a Comprehensive Public Health Response to population Ageing.Lancet, 385(9968): 658-661.

Bloom, D., Chatterji, S., Kowal, P. & Smith, J. P.(2014). Macroeconomic Implications of Population Ageing and Selected Policy Responses.Lancet, 358(9968): 649-657.

Bloomberg, M. R. & Quinn, C. C.(2009).NewYorkCity.AgeFriendlyNYC:EnhancingOurCity’sLivabilityforOlderNewYorkers. Available at(February 18, 2015): http://www.nyc.govhtmldfta/downloads/pdf/age_friendly/agefriendlynyc.pdf.

Bronfenbrenner, U.(1979).TheEcologyofHumanDevelopment. Cambridge: Harvard University Press.

Brooks-Wilson, A. R.(2013). Genetics of Healthy Aging and Longevity.HumGenet, 132: 1323-1338.

Brownell, K. & Roberto, C. A.(2015). Roberto C.Strategic Science with Policy Impact.Lancet, 2(18): 2445-2446.

Bevan, M. & Croucher, K.(2011-2012).LifetimeNeighbourhoods. Available at(February 18, 2015): https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_datafile6248/2044122.pdf.

Chatterji, S., Byles, J., Cutler, D.(2014). Health, Functioning, and Disability in Older Adults: Present Status and future Implications.Lancet,385: 563-575.

Dabid, B.(2004). The UK pension system: Key Issues.PensionsAnInternationalJournal, 8(4): 330-375.Department of Health.(2001).NationalServiceFrameworkforOlderPeople. Available at(February 18, 2015): https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_datafile198033/National_Service_Framework_for_Older_People.pdf.European Union-European Regional Development Fund.(2014).GermanStatutoryPensionInsuranceScheme. Available at(August 3,2016): http://www.deutche-rentenversicherung.de/ALLgemein/en/Navigating/englisch/index/node.heml.Finkelstein, R, Garcia, A. & Netherland, J.(2008).TowardanAge-friendly—NewYorkCity:AFindingReport. Available at(July 28, 2016): https://www.health.ny.gov/diseasesaidsproviders/conferencesdocsnyam_age_friendly_report.pdf. Golant, S.(2014). Age-friendly Communities—Are We Expecting too Much?.IRPPInsight, 5: 1-19.

How To Germany.(2016).TheGermanRetirementandPensionSystem-BasicFacts. Available at(February 28, 2016): http://www.howtogermany.con/pages/german-retirement.heml.

Katz, P.(2011). An International Perspective on Long Term Care: Focus on Nursing Homes.JAMDA, 9: 487-492.

Kochera, A.(2002). Accessibility and Visitability Features in Single-family Homes: a Review of State and Local Activity.AARPPublicPolicyInstitute, 3: 1-35.

Kihl, M., Brennan, D. & Gabhawala, N.(2005).LivableCommunities:AnEvaluationGuide. Available at(February 18, 2015): http://search.aarp.org/source/ppi?Ntt=Livable%20communities:%20an%20evaluation%20guide.

Liddle, J., Scharf, T. & Bartlam, B.(2013). Exploring the Age-friendliness of Purpose-built Retirement Communities: Evidence from England.AgeingandSociety, 8: 1-29.

Menec, V., Means, R. & Keating, N.(2011). Conceptualizing Age-Friendly Communities.CanadianJournalonAging, 30(3): 479-493.

National Association of Area Agencies on Aging.(2006).Home&Community-BasedServices. Available at(February 18, 2015): http://n4a.membershipsoftware.org/content.asp?contentid=427.

OECD.(2014).PensionCountryProfile:UnitedStates. Available at(August 3,2016): http://www.oecd.org/finance/pribate/pensions/42575094.phd.

Plouffe, L. & Kalache, A.(2010). Towards Global Age-friendly Cities: Determining Urban Features that Promote Active Aging.JournalofUrbanHealth:BulletinoftheNewYorkAcademyofMedicine, 87(5): 733-739.

Plouffe, L., Garon, S. & Brownoff, J.(2013).AdvancingAge-FriendlyCommunitiesinCanada. Canadian Review of Social Policy. Copyright: COPYRIGHT 2013 York University.

Prince, J., Wu, F. & Guo, Y.(2014). The Burden of Disease in Older People and Implications for Health Policy and Practice.Lancet, 11(6): 549-562.

Rosenbloom, S. & Herbel, S.(2009). The Safety and Mobility Patterns of Older Women: Do Current Patterns Foretell the Future?.PublicWorksManagementandPolicy, 13(4): 338-353.

Scharlach, A. & Leheing, A.(2013). Ageing-friendly Communities and Social Inclusion in the United States of America.Ageing&Society, 33: 111-136.

Scharlach, A.(2012). Creating Aging-friendly Communities in the United States.AgeingInternational, 37(1): 25-38.

Steinfeld, E., Levine, R. & Shea, M.(1998). Home Modifications and the Fair Housing Law.TechnologyandDisability, 8(1): 15-35.

Tao, L. & Sun, L.(2015). An Apocalyptic Vision of Ageing in China: Old Age Care for the Largest Elderly Population in the World.ZeitschriftfürGerontologieundGeriatrie, 48(4): 354-364.

WHO.(2007).GlobalAge-friendlyCities:AGuide. Available at(July 29, 2016): http://www.who.int/ageing/age_friendly_cities_guide/en/.

Wiles, L.(2012). The Meaning of “Aging in Place” to Older People.Gerontologist, 52(3): 357-366.

Zeng, Y, Gu, D. & Purser, J.(2010). Associations of Environmental Factors with Elderly Health and Mortality in China.AmericanJournalofPublicHealth, 100(2): 298-305.

D669

A

1674-2486(2016)04-0104-20

*王德文,厦门大学公共事务学院,教授;马健囡,厦门市社科联,博士研究生;王正联,杜克大学人口健康与老年研究中心,研究员。感谢博士生任洁、郭佩佩收集资料等助研工作。感谢匿名评审人的意见。基金项目:福建省2011协同创新中心——“公共政策与地方治理协同创新中心”暨“厦门大学公共服务质量研究中心”“厦门大学繁荣哲学社会科学项目”资助。