例谈诗歌格律在翻译中的传达

2016-08-30崔益文

崔益文

例谈诗歌格律在翻译中的传达

崔益文

内容摘要:汉诗和英诗在格律方面有诸多不同,在格律的传达上当然也有诸多困难之处。本文拟采用红楼梦菊花诗原诗、杨译本和霍译本译诗为相关语料,探讨两译者对原诗格律的传达。

关键词:格律菊花诗翻译

有关译诗如何表达出原诗的格律,体现原诗的精髓,一直以来都是学界困扰的问题,国内外不同学者对此也是众说纷纭。《红楼梦》作为一本“诗化”的小说,目前拥有两个译介广为推崇的全译本,即杨宪益、戴乃迭的ADreamofRedM ansi ons和霍克斯、闵德福的TheSt oryoft heSt one,两方译者有着不同的文化背景,本着不同的翻译目的,对《红楼梦》中诗词的传译方式也有所不同。

而作为小说五大诗会中参与人数最多,影响较为深远的菊花诗会,黛玉、宝钗、宝玉、湘云、探春分别以“潇湘妃子”、“蘅芜君”、“怡红公子”、“枕霞旧友”、“蕉下客”为名,创作了共计12首菊花诗。12首诗原诗语言含蓄凝练,言微旨远,由杨宪益和霍克斯所著译诗也是各有特色,各领风骚。因此,对于其中译诗格律传达的研究也极具代表性,具有相当的研究意义和研究价值。

一.国内外研究综述

在国内,聂珍钊(2007)的《英语诗歌形式导论》具体论述了重音与重读,诗行与诗节、韵步和韵律的关系,列出押韵和十四行诗的全部形式,以清晰简明的文字将诸多抽象而生涩的定义娓娓道来,实为佳品;王力(2015)的《诗词格律》在书中对于汉语诗歌的韵式、平仄、对仗、节奏等也有非常详尽清晰的解述,对于诗律和词律的区别也做出了严格划分,是诗歌学习者的必读之物,也是诗歌研究者的必备指南。

在国外,Geof f reyLeech(杰弗里·利奇)(2003)在《英诗学习指南》中对文本偏离种类进行了具体划分,对其中平行结构、重复、拟声词、韵式、修辞等艺术手法也分别举例加以叙述,深入浅出、层次分明,备受英诗学习者所推崇。

有关菊花诗及菊花诗会,国内外相关研究则相对较少,但其在《红楼梦》中的重要地位也从侧面印证出相关研究的必要性和急迫性。其中,通过知网检索主题为“《红楼梦》菊花诗”的文献,共有8条记录,与菊花诗翻译相关的却只有李姝瑾(2008:111-125)的《匠心独运两丛菊译笔平分一脉秋——从功能目的论析〈红楼梦〉菊花诗二译本》以及贾玉梅(2011:89-92)的《〈红楼梦〉菊花诗中文化意象翻译对比研究》;前者从目的论的角度对杨、霍两译本进行比较分析,在色彩意象、文化典故、艺术手法方面研究其翻译的变通手段及翻译方法;后者则将重点放在菊花诗文化意象的再现上,并对杨译本和霍译本翻译的一般性规律进行总结。

二.译诗对原诗格律的传达

汉诗格律主要是有关对仗、平仄、诗韵等方面的格式和规则,而英诗格律主要是韵步、韵式、押韵方式等方面的规范与总结。两者虽不尽相同,但主要都从节奏和音律特征两方面进行探讨,因此,本文中也从这两方面探寻菊花诗及其译本的相通之处,寻求汉诗格律在英诗中的传达。

1.节奏

在语音学上,英语是重音-节拍语言,其节奏主要是靠轻重音有规律的交替与重复,音步数量对其有重要影响;汉语是音调语言,其节奏主要靠的是平仄的交替与对立,词语结构(顿)对其有重要影响(王力,2015)。因此,汉诗通常以顿作为一个节奏单位,而英诗则是以韵步作为一个节奏单位,顿和韵步分别作为英诗和汉诗的分析基础而存在,与诗歌声调铿锵、音韵和谐的表现形式密切相关。

由于杨译本和霍译本都没有完全将诗歌译成格律诗的形式,两译本韵步都没有统一的格式,统计起来较为繁杂且意义甚微,因此便使用中英诗歌都便于统计的音节数作为节奏分析的基础,从音节数目的多寡来探析译诗对原诗的传达程度,以及译诗在各自节奏形式上的关注状况。

音节数目的统计在汉英语中有所不同。在汉语中,每个字都没有明显的重音,因此一个字就是一个音节,统计起来较为简单。而在英诗中,由于英词中轻重音交替更迭的多音节词占有较大比重,因此通常以元音来划分音节,一个韵步通常为两个或三个音节构成(一轻一重或两轻一重),分别构成抑扬格,扬抑格,抑抑扬格,扬抑抑格四种韵步类型。

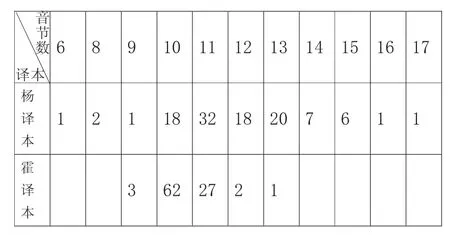

其中两译本译诗音节数目具体情况如下表所示:

译诗的长短影响到译诗是否与原诗同样工整与匀称,但汉诗尤其是汉诗大多用词精简,内蕴丰富;而英诗则措辞清晰,注重连贯,这也就在一定程度上造成了汉诗和所译英诗在字数上的差异。12首菊花诗原诗都属于七言律诗,每首8个诗行,每行7个音节,字数对等,对仗整齐,韵味十足。而在翻译成英语之后,杨译本由于照顾意象传达,所译诗行音节数从6音节到17音节不等,均有涉及,而这也在一定程度上影响了译诗对原诗节奏感的传达,影响了其自身的的形式美和上口感;霍译本所译12首菊花诗则以10音节诗行为主,以抑扬格五音步的韵式构成了译诗抑扬顿挫的朗诵特点,将原诗一句多顿、平仄相间的节奏模式进行展现,实属不易。

2.音律特征

12首菊花诗选择以庄雅的七律作为诗体,各诗偶句押韵,且一韵到底,并反复使用叠韵、双声、叠字、重复等艺术手法构成原诗的音韵特征。其中叠韵指两个字的韵母或主要元音和韵尾相同,如“怅望”(译菊);双声即两个字的声母相同,如“纸帐”,重复和叠字则分别对应枕霞旧友《对菊》中的“一从…一从”和怡红公子《访菊》中的“得得…悠悠”。在原诗中,双声、叠韵、叠字三种形式出现次数均较多,展示了大观园儿女在声韵传达方面之重视,而重复这一艺术手法使用次数较少,展现了诗者一气呵成的创作情境,昭示了此时贾府和乐融融、饮酒作诗的和谐气氛。

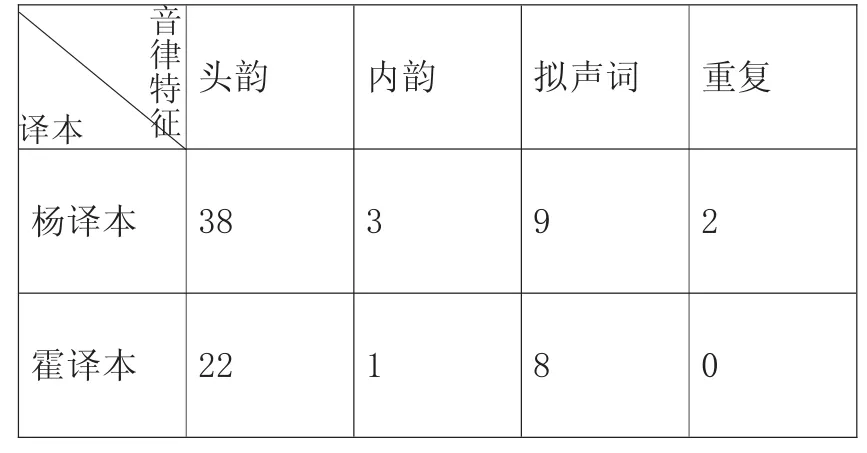

杨译本和霍译本对原诗在音律特征上的再现主要体现在头韵、内韵、拟声词和重复四个方面。头韵是行内韵的一种,是指以两个或多个以辅音字母开头的单词开头的辅音字母相同,如“sadseason”和“peachandpl um”这种形式;内韵也称里奥韵,泛指诗行前一个意群的词和后一个意群末尾的词押韵而引起语音共鸣的情况,如《对菊》“Int hecol d cl eanscentIhugm ykneesandchant”中“scent”和“chant”;拟声词是模仿自然界声响造的词汇,通过拟声词的发音读者会自然联想到相关的意象,如菊梦中的“hazi l y”和“chi rp”;重复则是中英文通用的一种表达方式,通常有前后呼应、使诗文更有音乐感和节奏感的作用。译诗四种音律特征及其数目如下所示:

可以看出,较霍译本,杨译本再现原文音美的形式更为丰富,在头韵的使用上也更为广泛、更灵活,而这也在一定程度上弥补了杨译本因采用自由诗形式而缺失的译诗音乐美。另外,从上述表格不难看出,两译本在头韵和拟声词的使用占比较大,既体现了两位译者的音律特征选用策略相似,也普遍反映了头韵和拟声词在再现原诗音韵方面的重要性。

三.叠字在译诗中的传达

原诗中双声和叠韵出现频次较多,而杨译本和霍译本也用英诗中与其对应的头韵和元韵进行传达,促成了形式和押韵的双重对应,有效地对原诗格律进行完整再现。而对于原诗中频繁出现的叠字和反复,由于英语中没有相对对应的表达手法,译者则通过其他押韵方式进行弥补,以下是具体分析情况:

忆菊

念念心随归雁远,寥寥坐听晚砧痴。

杨:M yheartf ol l owst hewi l dgeeseback t ot hedi st antsout h,

Si t t i ngl onel yatduskIheari ngpoundi ng ofwashi ngbl ocks.

霍:Thewi l dgeesef romt heNort hare nowret urni ng;

Thedhobi’st hum pateveni ngf i l l sm y ears.

在这句话中,杨译本和霍译本皆没有将原文的“念念”“寥寥”译出来,但两位译者都在第二句中用拟声词“poundi ng”和“t hum p”进行弥补,将此时夜深人静,独捶浣衣的凄清情境生动传现。

访菊

蜡屐远来情得得,冷吟不尽兴悠悠。

杨:W axedscandal spat t er,com egai l yf romf araway,

Insoari ngspi ri t shechant sendl esspoem s;

霍:W hi chaf t erwearywal khavi ngf ound,we’l lsi ng

Anaut um nsongwi t hunsubduedel at i on.

杨译本灵活连用两个拟声词“pat t er”和“gai l y”,不仅与原文中的“情得得”相对应,更是让读者通过其轻快的发音在字里行间即体味到诗者此时风尘仆仆却压抑不住内心的悸动,迫切想要大施拳脚的心情;下句中作者通过押头韵“s”充分展现了一幅诗者此时诗意盎然、志趣高昂的图像,完美再现了原文的音美。

霍译本虽未译出原文的“得得”与“悠悠”,但其通过押头韵“w”达成了译文的音美,读起来韵味十足,抑扬顿挫。下句话则与前句紧密衔接,虽未有相关的音律特征进行展现,但在语句衔接方面却显得相当地道,充分展现其深厚的文学基础和流畅的表达能力。

对菊

一丛浅谈一丛深

杨:Onecl um pi spal e,onedark;

霍:Bot ht hepal ecl um psandt hoseof darkerhue!

杨译本和霍译本的风格也在这一句诗的翻译中得到完美展现。杨译本充分遵从原文,将“一丛...一丛”译为“one...one...”,既达到了重复的效果,使译诗读起来朗朗上口,也与原文的语顿形成了完美的对应。霍译本则使用“bot h...and...”这样的语句结构,同样达到了语顿对等的效果,同时拟声词“cl um p”的使用也对原文的音乐性表达进行了有效弥补。

问菊

喃喃负手扣东篱

杨:M usi ngal oneIst rol lt ot heeast ern f ence

霍:Icom ewi t hm urm uredquest i onst o yourgat e;

杨译本和霍译本在此句中分别使用拟声词“m usi ng”和“m urm ured”对“喃喃”进行传述。不同的是杨译本与原文语序相同,而霍译本则强调了诗者问问题时的踌躇反复,难得力断的情状,更加真实地再现了诗者的内心汹涌,体现诗者的多愁善感的性格特点。

菊梦

睡去依依随雁断,惊回顾顾恼蛩鸣

杨:Insl eept hevi si onrecedeswi t ht he f l i ghtofswans

Arousedwi t hast artweresentt hechi rp ofcri cket s

霍:Fol l owi ngt hewi l dgoose,i nt osl eepI sl i d,

Fromwhi chnow,st art l edbyt hecri cket’s cry

杨译和霍译在第一句中同用头韵“s”来译“依依”,似是没有差别,但霍译却将此句分为两小句,更加清晰明朗,上口性强。第二句中杨译和霍译分别用“chi rp”和内韵“by...cry”再现原文中的蛩鸣,对原诗中的“顾顾”在声音上进行了弥补传达。

总的说来,在原诗叠字的传达上,杨译和霍译都积极采用拟声词、头韵、内韵等形式对原诗叠字形式进行传译,甚为用心;在传达原诗音美的同时,杨译和霍译也非常注重译诗的遣词造句,相对于霍译本,杨译本与原诗在语序上更为切合,霍译本则显得更为地道,与上文衔接紧密,且以小句为单位进行传译对于原诗格律的表达也有一定的积极作用。

四.结论

通过对12首菊花诗原诗和译诗在格律上的分析,发现:杨译在节奏的把握上略有偏颇,译句长短不一,韵步展现较为繁杂,减少了译诗的可读性和音乐美,霍译则充分考虑译诗的节奏感,行文中多以五音步抑扬格的形式进行展现,节奏明快、轻重相间,可读性强。在音律特征方面,杨译和霍译都充分运用头韵、拟声词、内韵等形式进行再现,杨译更是采取多样性翻译策略对原诗进行传译,有效地弥补了译诗在节奏和形式上的不足;具体在叠字这一艺术手法的传达上,杨译和霍译在充分押韵的同时,也展示出各自的翻译风格:杨译本偏于保留原文句式,霍译本则善于进行灵活转换,使译诗更加地道。总之,两译者在翻译时既有相似之处,也各有侧重,但所译诗目都闪耀着其各自的光芒,传达出译者在格律特征上的用心和斟酌,可谓“直缘多艺用心劳,心路玲珑格调高”。

参考文献

[1]GeoffreyN.Leech.英诗学习指南:语言学的分析方法(英文版)(当代国外语言学与应用语[M].外语教研出版社,2003.

[2]贾玉梅.《红楼梦》菊花诗中文化意象翻译对比研究[J].河北工业大学学报(社科版)2011,3(2):89-92.

[3]李姝瑾.匠心独运两丛菊译笔平分一脉秋—从功能目的论析《红楼梦》菊花诗二译本[J].红楼梦学刊,2008,(4):111-125.

[4]聂珍钊.英语诗歌形式导论[M].中国社会科学出版社.2007.

[5]王力.诗词格律[M].北京:中华书局,2015.

[6]朱光潜.诗论[M].江苏文艺出版社.2008.

(作者介绍:崔益文,江苏大学外国语学院翻译研究中心硕士研究生,方向:翻译学)