从数字鸿沟到数字贫困:基本概念和研究框架*

2016-08-29周向红

周向红

作者简介:周向红,同济大学经济与管理学院公共管理系教授、博士生导师,xhz7@tongji.edu.cn。上海,200092

从数字鸿沟到数字贫困:基本概念和研究框架*

周向红

内容提要通过对传统贫困理论评述,借助能力贫困理论框架,梳理数字鸿沟形成及数字贫困脉络。结合数字信息技术的发展状况,对个体的经济能力与ICT产品或服务需求意愿进行匹配分析,构建二者对应关系矩阵模型,发现数字能力贫困为数字贫困的根源,进而研究发现,数字信息获取能力、数字信息供给能力、数字信息应用能力是数字能力的重要组成部分,这三组指标可作为数字贫困测量重要指标。本文还比较了传统贫困与数字贫困异同,描述了数字贫困的负面影响及改进策略。本文为数字贫困定量研究奠定了基础。

数字贫困能力贫困ICT(信息通信技术)数字鸿沟

数字贫困概念缘起

数字贫困概念缘于数字鸿沟。最早关于“数字鸿沟”的定义来源于美国国家通讯与信息管理局(NTLA)在1995年发布的一份报告:《在网络中落伍:一项有关美国城乡信息贫困者的调查报告》(Falling through the net: A survey of the “Have Nots” in rural and urban America)①。随着时间的推移,人们对数字鸿沟的认识逐渐深入:信息通信基础设施、现代信息技术掌握程度、信息通信服务需求、互联网络应用运用及使用程度,这些都是数字鸿沟是否加剧的重要变量。目前多数学者认同数字鸿沟是在当代社会信息化、数字化、网络化发展过程中,不同基础条件的信息主体之间在现代信息技术拥有与使用方面的差距。此定义也清晰地指明数字贫困是处于数字鸿沟劣势一端的状态。

数字贫困源于传统贫困理论。在众多贫困理论中,诺贝尔奖获得者阿马蒂亚·森的能力贫困理论能更为贴切地用于数字贫困概念定义。根据森的定义,所谓贫困就是指对人类权力的剥夺。知识贫困、信息贫困②③是指那些被剥夺了获得知识与信息的能力和机会的人们,不能够参与创造和分享以知识为基础的社会的文明成果的状态,其本质就是与现代化隔离,与对外开放无缘,与经济全球化无关,进而形成知识社会与信息社会的“落伍者”或“边缘化”人群或地区。信息贫困的直接体现是信息内容的贫乏和短缺,信息贫困既是收入贫困、人类贫困的重要原因,也是它们的结果。数字贫困是知识贫困或信息贫困的重要分支。

数字贫困与数字信息技术发展密切相关。数字技术是经济、社会、政治三大潮流融合发展的催化剂,是“后工业社会”、“信息社会”乃至“网络社会”的基础。信息社会中,存在着数字信息技术能力薄弱的人群和区域,即使是拥有高等学历的人群也有可能数字信息资源缺乏,因此数字信息技术能力应纳入数字贫困考虑的范畴。

数字贫困概念内涵和外延

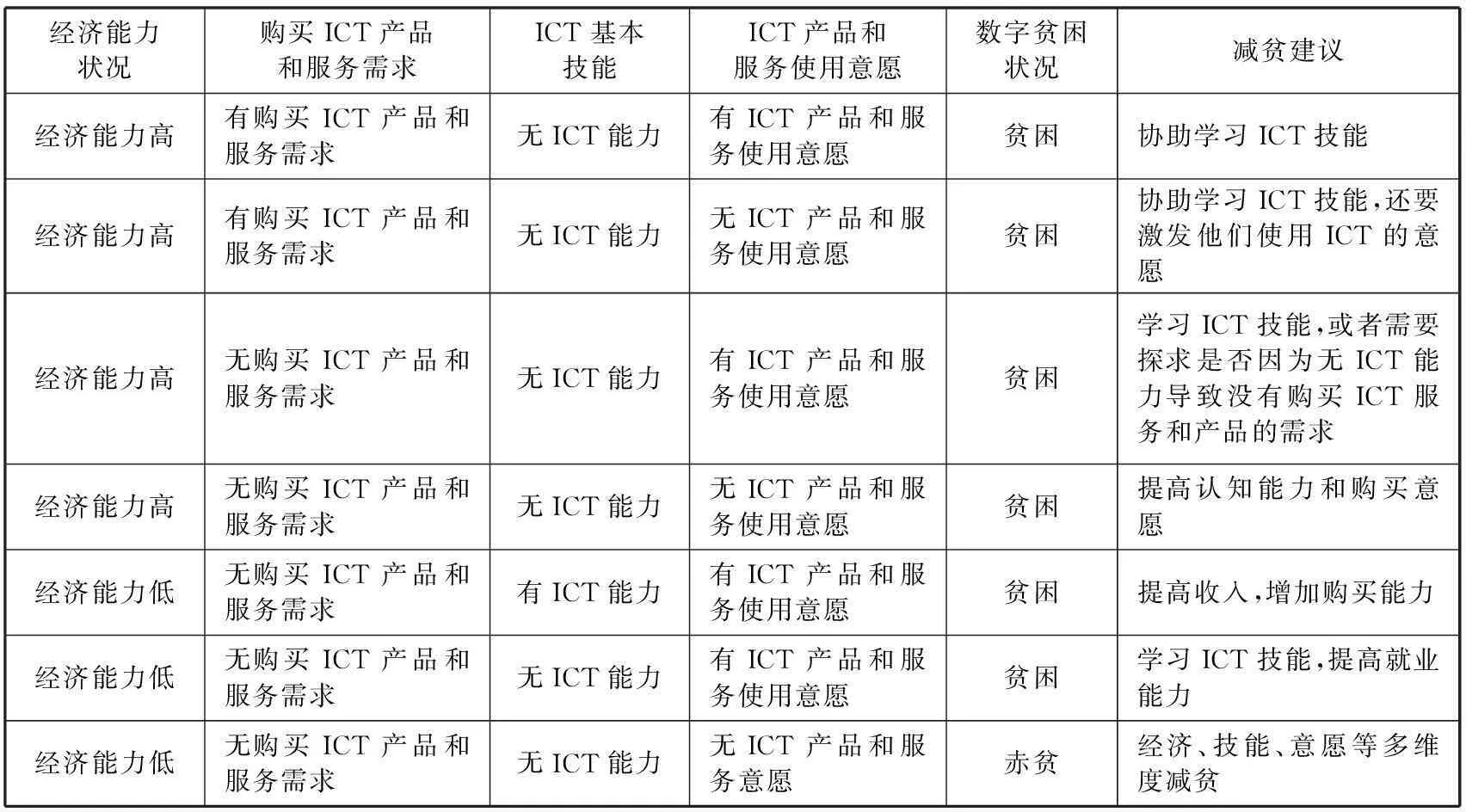

数字贫困概念内涵。胡鞍钢(2001)④认为知识贫困不仅仅是教育水平的低下,而且也是获取知识能力的贫困、吸收知识能力的贫困和交流知识能力的贫困。没有基本的知识能力(如识字能力)是无法接受基本的数字信息技术的最大障碍。Roxana Barrantes Cáceres(2007)⑤基于经济范畴的需求(Demand)的概念,认为数字贫困的定义应该与信息通信技术(ICT-Information Communication Technology)的产品或服务的需求紧密联系。需求是人们愿意以某一价格去购买某类产品或服务,因此需求是被购买能力所决定的。若人们没有购买能力,即使他们有对产品或服务的需要(Need),也不可能形成需求(Demand),且前提是人们必须先了解和认识这些“产品或服务”。在信息通信技术(ICT)领域中对应的产品或服务的内容是否能够被人们了解?价格是否可以被人们接受?都是判断此类个体是否处于数字贫困状态的前提。因此Roxana认为数字贫困的个体不仅仅处于低收入状态,而且应该是缺乏基本的对信息通信技术使用或接入的需要。本文根据Roxana对数字贫困概念的定义,借助矩阵模型来描述经济能力状况与ICT产品或服务需求之间的匹配情况,用于判断某信息主体是否处于数字贫困状态。

表1 经济能力与ICT产品或服务需求对应关系矩阵模型

以上表格清晰显示,无论经济能力高低,缺乏基本的信息通信技术(ICT)技能是数字贫困的首要特征,也进一步提出数字信息技术能力贫困是数字贫困的重要内涵。

数字贫困概念外延。随着信息通信技术(ICT)的不断发展,逐步形成了评估信息通信技术是否完善的指标体系,其中的核心指标体系面向硬件基础设施领域,包括ICT基础设施指标,家庭和个人ICT接入、使用指标,企业ICT接入和使用指标等。数字贫困的涵义聚焦信息主体能力贫困,且国内外研究学者均认为信息主体在信息获取、信息交流、信息吸收能力上的缺乏是信息贫困涵义的关键点。结合信息通信技术(ICT)的概念界定范畴,本文将数字信息技术能力从硬件和软件两方面进行拓展,并归纳成数字信息获取能力,数字信息供给能力,数字信息应用能力三个维度。由于数字贫困考虑了ICT基础设施指标等变量,和传统贫困有显著差异的是,数字贫困外延除了考虑个体,还需要考虑区域空间群体数字贫困。

数字贫困概念辨析

1.传统贫困与数字贫困区别

传统贫困研究始于1901年英国学者朗特里(Rowntree)和布思(Booth)对工业化社会的贫困问题研究。已检索的文献对贫困作出了多种定义,但有一些共同点,即贫困是复杂而综合的社会现象,广泛涉及政治、经济和社会学等领域;贫困最显著的特征是收入低下,难以满足最低生存标准,以及教育、卫生等方面的欠缺。曹扶生(2009)⑥认为贫困概念具有三方面的共性:第一,贫困作为一种落后、困难的生存状况,不仅指经济物质方面,还包括社会、文化、权利等各个领域,同时更应当重视经济在贫困状况中的基础地位;第二,贫困从动态上来分析就是缺乏或者被剥夺,但没有统一、一成不变的标准对贫困进行衡量,而是默认在一段时期内,社会公认的最低的条件作为是否贫困的基线;第三,贫困作为一种由社会政策或环境造成的社会后果,直接与“缺乏”有关,其表象为“低收入”和缺乏“物质和服务”,而实质是缺乏“手段”、“能力”以及“机会”。此外,阿马蒂亚·森使用权利方法(entitlement approach)来分析贫困与饥荒的产生。在1999年出版的《以自由看待发展》⑦的著作中,阿马蒂亚·森进一步提出了能力贫困(capability poverty)的概念,指出要用一个人所具有的能力,即一个人所拥有的、享受自己有理由珍视的那种生活的实质自由,来判断其个人的处境。根据此理论,贫困不仅仅是收入的低下,更是能力遭到剥夺。阿马蒂亚·森认为人类拥有的经济能力,本质上是创造收入的能力,贫困的真正含义是意味着贫困人口缺少获取和享有正常生活的能力⑧。森将贫困概念从收入贫困扩展到权利贫困、能力贫困;将贫困的原因分析从经济因素扩展到政治、法律、文化、制度等领域;将传统的经济发展观扩展到人与社会的自由发展观。

等差数列与等比数列的概念、相关性质、求和公式对应关系非常强,可一并复习,通过类比分析,学生印象可能会更深刻.对等差数列的相关知识点的复习,本文将通过问题引导学生思考,或思考其成因,或思考其应用注意点,或思考其关联性等等,在保证问题有内涵的基础上,力争做到问题的新颖,以扣住学生思考.以下具体的课堂实践,供读者教学中参考、研讨.

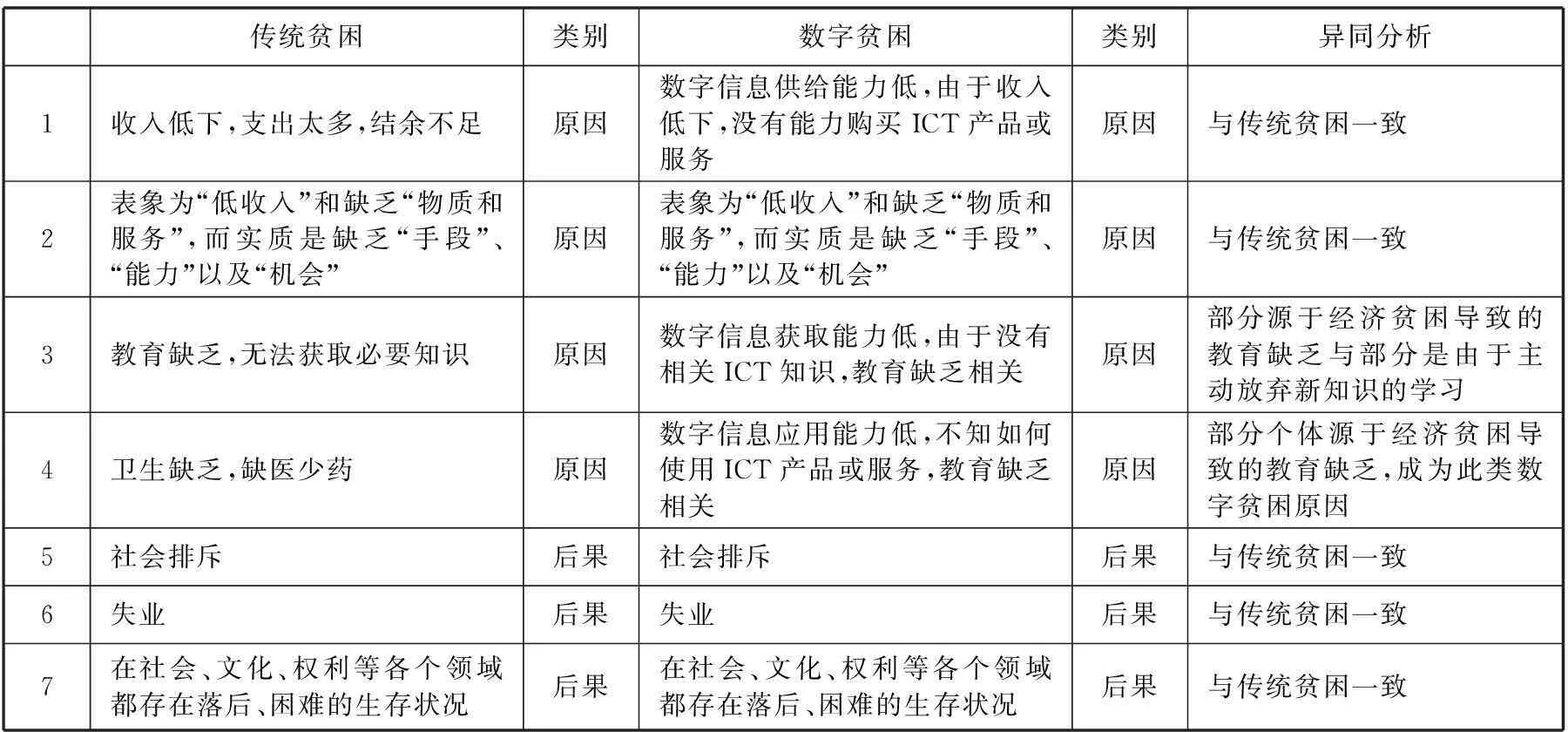

借助森的框架以及数字贫困的内涵和外延,本文认为,当某空间或人群在数字信息供给能力、数字信息获取能力、数字信息应用能力上分别或均处于缺乏的状态即可认为处于数字贫困状态,此状态可随着经济、社会的发展而动态改变,可从数字贫困状态脱离而成为数字富有,或反向发展。能力贫困是数字贫困与传统贫困的共同点,也是数字贫困涵义界定的理论基础。数字贫困包含于传统贫困,二者对个体产生的后果也较相似,同时是传统贫困研究领域的拓展。在对二者的成因和后果进行比较分析后(表2),能发现部分数字能力贫困来源与传统贫困的后果之间的关系,即传统贫困导致的结果是数字能力贫困的原因,如由于教育缺乏导致无法进行数字信息技术的学习,进而产生数字信息获取和应用能力低下。

表2 传统贫困与数字贫困原因、后果异同分析

注:“原因”是产生贫困的原因,“后果”是指贫困导致的后果。

2.数字贫困类型和特点

依据上文论述可知,数字贫困由数字信息供给能力、数字信息获取能力、数字信息应用能力三类组成。其中数字信息供给能力属于硬件范畴,如信息基础设施等。其他二类属于软件领域,由信息主体自身自然能力以及成长过程中学习到的技能得以体现。数字贫困概念的外延包含了某类人群和某区域空间两种对象,不同对象体现其相应的数字贫困特点。

《中国信息社会评测报告2014》⑨的度量指标体系对本文界定的三类数字能力贫困有较清晰的定义,可用于数字贫困特点的抽取。

(1)数字应用指数:重点反映居民个人对现代信息技术的应用水平,同时也反映了信息技术在居民中的扩散和普及程度,主要包括移动电话指数、电脑指数、互联网指数。

·移动电话指数根据移动电话普及率计算得出。移动电话普及率即每百人中移动电话用户数,反映的是公众使用移动电话的情况。

·电脑指数根据家用电脑普及率计算得出,即每百人家用电脑拥有量,根据每百户居民家庭电脑拥有量换算得出,反映的是公众使用电脑的情况。

(2)支付能力指数:重点反映不同信息技术的使用成本,同时也反映了居民所具有的使用信息技术的支付能力,此指数可用于数字贫困之数字信息获取能力评估。其包括:移动电话支付指数、宽带支付指数和有线电视支付指数。

·移动电话支付能力由居民收入水平与移动电话使用成本的倍数关系表示,倍数越大,支付能力越强。

·宽带支付能力指数该指数反映的是居民收入水平与宽带使用成本的倍数关系,倍数越大,支付能力越强。

·有线电视支付指数翻印居民收入水平与有线电视使用成本的倍数关系,倍数越大,支付能力越强

根据上述定义,结合目前信息社会发展状况,剔除已逐渐落后于时代发展的有线电视支付指数,移动电话拥有率、移动电话支付能力、电脑拥有率、宽带支出能力是体现数字贫困的典型特征组。

数字贫困的危害及改进策略

1.数字贫困的危害性

在与传统贫困的异同分析结果中,可发现数字贫困也同样呈现社会排斥、失业、生存困难等社会问题。但也呈现一些独特的现象:

(1)马太效应在数字贫困群体中的体现将使得贫富分化加剧,数字鸿沟、数字贫困不仅影响到信息弱势群体的经济状况,也会加剧某地区乃至国家的贫富差距。

(2)剥夺信息弱势群体参与社会活动的权利⑩。信息弱势群体无法获得和使用数字信息服务,诸如电子商务、电子政府、网络教育、实时沟通等不断兴起的在互联网上运营的各项活动和公共服务,从而丧失了为自己争取权利和谋取利益的机会。

2.改进策略

结合数字信息供给能力、数字信息获取能力、数字信息应用能力这三组测量数字贫困的重要指征,减轻数字贫困,除了采取传统减轻贫困的常用措施外,还可重点从以下入手:

(2)导入数字阅读概念,注重数字信息获取能力提升。通过提高成人识字能力,使得数字贫困群体具备基本的阅读能力,同时普及基本的信息技术教育,如个人电脑、平板电脑、互联网使用等方面的知识普及。可以考虑在中小学、社区、图书馆等公共场所提高信息技术设备装备水平,为家中没有电脑,无法在家上网的人群提供使用电脑和上网的机会。呼吁政府联手公司、非营利性组织为数字鸿沟弱势端人群提供必要的帮助,包括提供软件下载、使用等技能培训,以及微信挂号、微信支付、微信打车等互联网生活技巧培训。

①Washington,DC.Falling through the Net: A Survey of the “Have Nots” in Rural and Urban America, 1995.

②谢俊贵:《信息的富有与贫乏——当代中国信息分化问题研究》,上海三联书店,2004年。

③Ranjit Goswami,S.K.De,B.Datta,“Linguistic diversity and information poverty in South Asia and Sub-Saharan Africa”, Universal Access in the Information Society,2009,Vol.8 ,pp.219-238.

④胡鞍钢、李春波:《新世纪的新贫困——知识贫困》,《中国社会科学》2001年第3期。

⑤Roxana Barrantes Cáceres, Digital Poverty Concept and Measurement with an Application to Peru,Kellogg Institute,2007.

⑥曹扶生:《上海城市贫困问题与反贫困对策研究》,华东师范大学,2009年。

⑦阿马蒂亚·森:《以自由看待发展》,中国人民大学出版社,2012年。

⑧阿马蒂亚·森:《贫困与饥荒》,商务印书馆,2001年。

⑨国家信息中心“中国信息社会测评研究”课题组:《中国信息社会测评报告2014》,2014年。

⑩袁勤俭:《数字鸿沟的危害性及其跨越策略》,《中国图书馆学报》2007年第4期。

作者简介:周向红,同济大学经济与管理学院公共管理系教授、博士生导师,xhz7@tongji.edu.cn。上海,200092

〔责任编辑:曹小春〕

* 本文系国家自然科学基金面上项目“电子商务生态链减贫作用机理、实现路径及影响评估研究”(项目号:71473177)、同济大学可持续发展智库专项项目“基于‘互联网+’城市分享经济研究”(项目号:1200219317)的阶段性成果。