政府信任的来源:来自财政支出干预外生冲击的证据

2016-08-22陈思霞

陈思霞

(中南财经政法大学 财政税务学院, 湖北 武汉 430073)

政府信任的来源:来自财政支出干预外生冲击的证据

陈思霞

(中南财经政法大学 财政税务学院, 湖北 武汉 430073)

使用“地区是否遭受自然灾害”作为测度政府支出干预政策的外生冲击实验,并利用WVS(World Value Survey)数据库2007年和2012年两次大规模微观调查数据,实证分析政府干预对居民政府信任评价的影响和传导机制。研究发现:政府支出干预显著提高了居民对政府的信任感,其主要传导机制是通过“增支”和“减税”的方式,微观上提高了居民家庭收入规模,宏观上推进了地区经济发展和城乡一体化建设;但在市场机制运行较好时期,政府干预没有产生显著的增进居民信任评价的效应。良好的制度质量有利于政府干预产生更高的信任;公正、客观的信息交流对居民信任政府也有显著的作用。增进信任目标下,政府需谨慎运用干预手段:支出干预应重点保障基本公共服务均等化以及相对公正的收入分配机制;同时,建设良好且透明的制度体系,在保证公正和客观的信息传播的基础上,加强政府与居民之间的交流。

政府干预;政府信任;市场失灵;制度质量

一、引言

社会信任作为社会资本的重要组成部分,在促进经济增长、提高创新水平和推行社会改革上具有积极的作用(严成樑,2012;Boix et al.,1998;Schaltegger et al.,2007)。社会资本的制度理论进一步认为,如果要扩大社会信任,就必须融入包括正式的政治法律制度在内的政治背景,即由清正、廉洁的政府构建一种制度结构,让居民信任政府并相互信任,我们称之为“政府信任”。公众对于政府的信任,很大程度上决定了人们对建立良好社会秩序的期待;而对政府的不信任,可能会引发动荡,增加社会运行成本。然而,随着市场经济制度改革的推进,居民对地方政府的信任危机事件却呈增长趋势。因此,如何增进居民对政府的信任评价,相应的政府支出干预政策又应如何调整,值得关注。

那么,政府应以什么样的方式来介入市场调整,政府信任的来源又是什么?一般认为,政府干预的有效性取决于能否降低市场失灵带来的额外损失,提供市场机制下无法有效供给的公共品。有研究发现,不同经济周期内居民显示的政府信任状况存在较大差别,经济增长趋缓时居民对政府的信任下降,经济增长上升时居民对政府的信任上升(Miller et al.,1991)。Rothstein(2003)研究认为,基本公共服务(教育、劳动政策等)供给平等性显著影响了居民对政府的信任评价。Pew Reasearch Center(1998)实证研究也发现,政府信任取决于政府对公共安全、贫困和儿童问题的治理状况。

支出政策是政府干预市场最直接的工具,然而既有研究很少将地方政府的支出干预政策作为政府信任来源并实证检验。这可能是由于:一方面是信任评价指标受限于居民的主观意愿,如要准确衡量政府支出干预政策对政府信任的影响,需要尽量控制微观个体的异质性特征(例如教育、年龄、家庭规模等),对微观数据的要求较高。另一方面则是模型的内生问题处理。居民对政府信任评价较高的地区在经济基础、市场环境、人文价值观等方面都可能与信任评价较低的地区存在系统性偏差,从而使得地方政府支出政策对居民政府信任影响的估计系数偏高。

为了克服这一问题,本文选用“突发自然灾害”这一自然外生冲击作为测度支出干预的政策实验,由于地方政府在自然灾害后都加大了地方政府支出规模并对企业实施大幅度的税收征管优惠或减税,而自然灾害的冲击又足够外生,将其与居民价值观调查数据库相匹配,能够为检验政府干预的信任效应提供微观证据。

相对于既有研究,本文的主要创新在于:第一,以“政府信任”为研究重点,实证研究政府的支出干预政策对居民政府信任的影响及其宏、微观上的传导机制。第二,在实证技术上,借助“地区遭受自然灾害”这项相对外生的地理冲击去度量政府的支出干预变动,从而为准确识别政府干预的信任效应提供技术支撑。第三,进行了多项分组回归和稳健性检验,从而能从制度环境、网络信息建设、宏观政策调整等方面提供更加详细的政策建议。

二、理论与文献

近些年来,有关政府信任的研究逐步受到重视。胡荣等(2011)从决策透明度、社区居务公开、法治环境等多个方面衡量了政府绩效,发现政府绩效对城市居民的政府信任有显著的正向效应。高学德等(2013)则利用来自南京、天津、重庆等六个地区的随机抽样样本,比较了城市居民和农村居民的政府信任程度,结果发现,城乡居民的信任都呈现出“央强地弱”的差异性,城市居民的政府信任度普遍低于农村居民,而制度变量是影响政府信任最重要的因素。高勇(2014)则从“参与”的驱动机制区分了居民政府信任的来源,并认为由于“吸纳式参与”和“关切式参与”的内在动力不同,对于政府信任的研究应引入个人和集体两个层次。

经济学研究上,张维迎等(2002)、李涛等(2008)研究了有关信任水平的来源,李新荣等(2014)则研究了政府信任与居民通货膨胀预期之间的关系。一般认为,政府干预的信任效应主要受“市场失灵”的影响,市场失灵程度越高,政府干预介入对市场失灵的减损效应越强(Gustavsson et al.,2008;Alesina et al.,2000)。有效的宏观经济调控和平等的福利性公共项目,有利于减小市场失灵带来的效率损失,提高居民的政府信任感。政府不合理的干预本身可能就是居民不信任政府的来源,存在“政府失灵”的情况下,政府大规模支出介入反而会增加居民的税收负担,激励企业为避税而寻租,结果降低资源配置效率,并形成地方政府的“攫取效应” (Shleifer et al.,1998;陈抗 等,2002)。政府制度结构中的制度质量,包括民主公平的政治和法律制度、企业自主决策的社会环境、居民对政府有效的预算监管,都是培养居民政府信任的重要因素(Craig,1993;Ljunge,2014);而当官员不正当的行为扭曲了制度激励时,“糟糕”的制度质量会直接增强居民对政府的不信任感(Tella et al.,2009)。

政府支出规模是度量政府干预市场最直接的方式,但利用该指标对居民的政府信任感直接回归可能会有“双向因果”(reverse causality)和“遗漏变量”(ommited variables)的估计干扰,因此本文拟采用双重差分模型。显而易见,突来的自然灾害会对政府的支出行为产生显著影响。一般而言,当地方遭遇到重大自然灾害后,地方政府的支出水平都会显著上升,包括提高民政救济费用支出等公共服务水平和重建基础设施以恢复生产,这为观察地方政府支出干预对居民政府信任评价的影响提供了一个较好的自然实验。首先,自然灾害的突发性和不可预测性很强(刘毅 等,2012),地方居民对政府的信任评价不会逆向影响本地区当年是否突发自然灾害。其次,自然灾害包括洪涝、干旱、地震、台风等多种形式,由于不同形式的自然灾害的地理时空格局有差异*例如东南沿海各省多以台风为主,中部省份的自然灾害多以洪涝、泥石流、干旱为主,西部省份多以地震、干旱、冰冻为主。,平均来看,自然灾害并没有十分典型的区域集中特征。由于自然灾害的发生和分布具有很大的随机性,因此,模型估计的“遗漏变量”的估计偏误也会大大下降。最后,地区遭受自然灾害,政府应对的措施是迅速启动灾后重建工作,增加财政开支,提供充足的公共服务并实施税收减免,因此,该外生冲击可以十分良好地刻画“增加支出—降低税负”的干预政策变动。为此,本研究将以地区当年是否遭遇自然灾害为刻画支出政策变动的外生冲击实验,重点探寻影响居民对政府信任的来源,以及支出干预方式应做怎样的调整来适应政府信任优化。

三、数据和模型

(一)计量模型

本文拟通过双重差分模型对政府支出政策的信任评价效应进行估计,以两种方式测度地区受灾程度:一是农作物受灾公顷数,二是农作物绝收公顷数。其中,按照农作物受灾公顷数划分实验组和对照组标准为当地农作物受灾面积是否超过1000千公顷,按照农作物绝收公顷数的划分标准为当地农作物绝收面积是否超过100千公顷。同时,本文也将使用受灾公顷数与实验组虚变量进行回归。考虑到政府支出政策的延迟性,后文将分别使用当年自然灾害受灾情况和前一年自然灾害受灾情况进行分析,数据来源于《中国民政统计年鉴》(2007,2013)。

由于遭受自然灾害程度很有可能与地区所在的地理区位高度相关(例如位于边疆少数民族地区),而这些不可观测的恒定变量会同时影响地方政府支出水平和居民对政府的信任水平(例如文化价值观念、管辖体制、周边国际环境等),为了防止遗漏变量可能导致的估计偏误,在同时控制省份固定效应和时间固定效应的基础上使用Oprobit模型*式(2)中的XB为式(1)等式右边变量集合的简写。。具体如下:

Trustit=α1Dshouzaiit+α2Controlit+ηi+λt+εit

(1)

其中,

(2)

(二)指标和数据

政府信任变量使用居民对辖区政府的信任评价级别进行测度,由于中国社会信任危机事件2003年

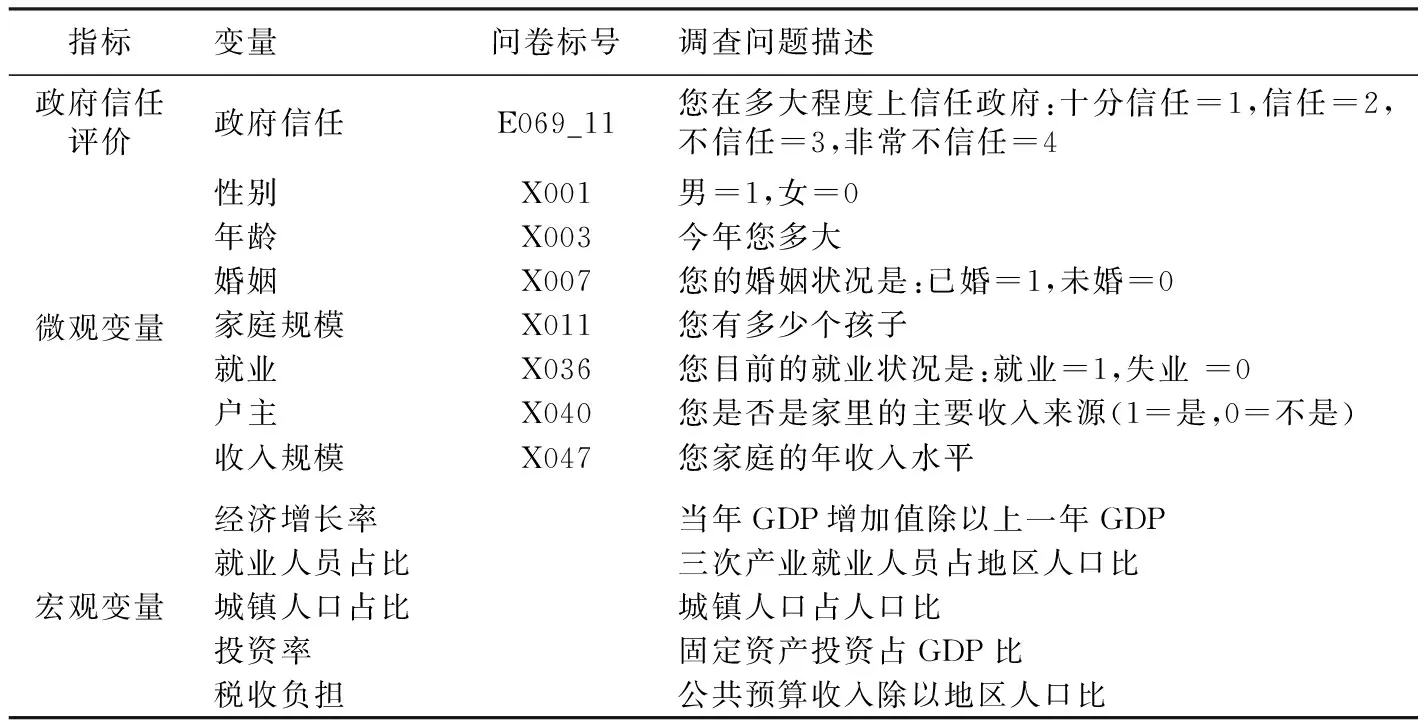

表1 变量选取及说明

注:数据来源于《中国统计年鉴》(2008,2013)。

后呈逐步增加的趋势,微观数据主要使用WVS(World Value Survey)数据库中2007年和2012年两年的截面数据。该数据库是利用PPS(Probability Proportionate to Size Sampling)抽样方式抽选多个国家不同地区的居民进行价值观问卷调查,选取的微观控制变量包括性别、年龄、婚姻状况、家庭状况、就业状况、户主收入情况和家庭收入总规模,以控制影响个体主观评价的异质性偏差。

控制的宏观变量包括:地区税收负担,由于税收收入是政府支出的资金基础,而税负感知直接影响居民政府信任评价,计量模型控制了每个地区前五个年度宏观税负的加权平均值。其它宏观变量还包括GDP增长率、从业人员占比、城市化率和投资率。具体见表1。

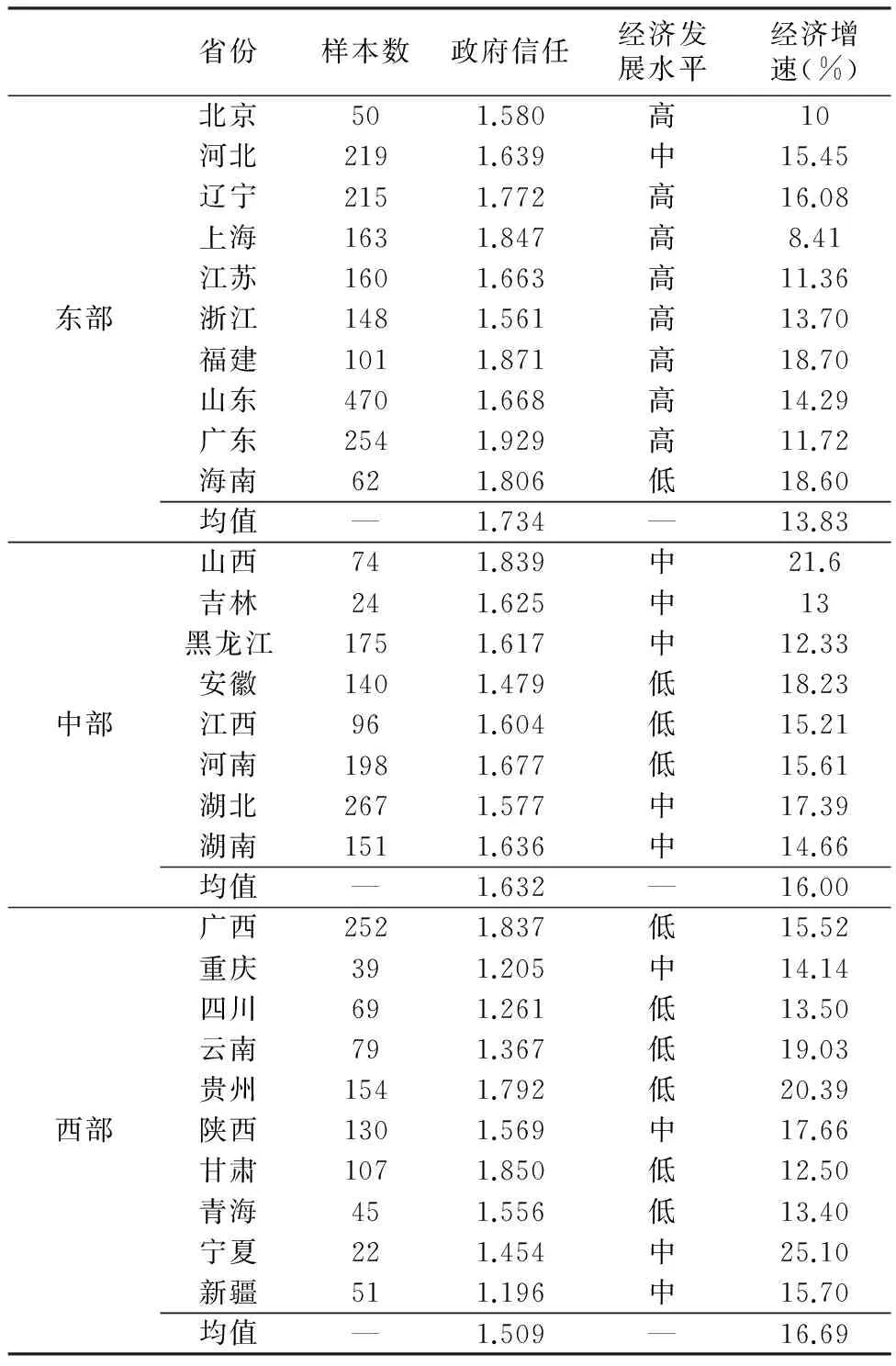

表3 分经济发展水平各地区政府信任评价得发

注:经济发展水平按照2010—2013年人均GDP值划分得到。数据来源于《中国统计年鉴》。

(三)描述性统计

分别对不同群组的政府信任评价进行统计性描述,并试图分析不同组别的政府信任评价差异。具体结果见表2和表3*在性别组别中,0表示性别为女,1表示性别为男;家庭组别中,0表示单子女家庭,1表示多子女家庭;户主组别中,0表示非户主,1表示户主;就业组别中,0表示非就业,1表示就业。在年龄与社会信任的数据统计性分析中,总体趋势表明,居民年龄越大越倾向于增加社会信任。因版面所限,具体结果不再汇报。。

表2 政府信任评价个体分组描述统计(微观)

分组统计描述表明:首先,男性相对于女性更倾向于信任政府。其次,已婚比未婚居民的政府信任程度高,多子女家庭相对于单子女家庭的政府信任程度更高,说明稳定的婚姻和家庭内部网络规模有利于增进社会信任。再次,户主相对于非户主的政府信任评价更高;同时,就业也会促进居民的政府信任。最后,从整体趋势上判断,家庭收入的增加有利于提高政府信任*需要说明的是,两者之间并非严格的单调递增关系。由于版面原因不再汇报数据,有兴趣的读者可以直接向作者索取。。

表3为中国大陆地区除西藏(数据缺失)、天津(数据缺失)、内蒙古(数据缺失)以外各地区按经济发展水平分组的统计性描述:第一,与直观感觉不同的是,经济相对发达地区的政府信任度偏低;第二,经济发展速度能提高政府信任。这可能表明,在市场配置机制比较完善的地区,政府干预可能起到了负向信任效应。

四、实证解读

(一)基础性影响机制

1.基础回归

政府干预市场的过程中,“政府失灵”损失尽量小而对“市场失灵”调整的积极影响尽量大时,政府干预会提高居民对政府的信任评价。表4中模型1、2分别是以受灾公顷面积划分实验组和对照组的回归结果以及使用“受灾面积乘以受灾年份”的强度DID回归结果;模型3、4是以绝收公顷面积划分实验组和对照组的回归结果和检验“绝收面积乘以受灾年份”的强度DID结果;模型5、6是以受灾公顷面积划分实验组,控制少数民族自治省和删除陆壤边境省份的回归结果。

表4显示:当地区受到自然灾害冲击时,居民对政府的信任感会显著上升,无论是以“受灾公顷面积”还是“绝收公顷面积”划分实验组和对照组,受灾害冲击地区居民对地方政府的信任评价都显著上升。但是,自然灾害受损程度并不会显著提高居民对政府的信任感。当地区突发自然灾害,政府会迅速加大民生救济支出并通过迅速启动基础设施重建方式提供公共服务,而当政府实施干预政策后居民对政府信任感显著提高,这也说明经济增长绩效和公共服务供给是影响居民信任政府的重要因素。在发生自然灾害后,政府一般会实施更加优惠的税收措施*例如:遭受自然灾害的地区可享受企业所得税减免优惠,其它地区对其的公益性捐赠支出可以全额在税前扣除,受灾地区的企业经批准可以享受延迟申报和延迟缴纳税收的权利,从而相当于获得了一定期限的无息贷款。后文检验中,统一使用“受灾公顷面积”划分实验组和对照组。,因此,结果也可能表明,降低税负是提高居民对政府信任感的重要机制(下文将进一步验证)。

表4 基础回归计量结果

注:***、**、*分别代表在1%、5%和10%的置信度上显著。下同。

从其它控制变量来看:城镇化水平越高的地区,居民对政府的信任评价越高;而控制其它变量的情况下,GDP增速越快的地区,居民对政府的信任评价越低,这可能是由于粗放经济发展模式(例如地方政府追求高增长引致的高房价、严重环境污染等)对居民福利造成了损失;虽然就业人员占比越高地区居民越倾向于不信任政府,但基于统计口径差异*由于就业人员只统计了城镇在岗工作人员数,这一指标并不能很好地衡量就业率。,这一结果的解读还需更详细的数据支撑;年龄越大、家庭规模越大的人越倾向于信任政府,这说明社会经历和家庭结构的稳定性对增进居民政府信任感有显著的促进作用。由于中央政府对少数民族自治地区特殊的政策照顾,边境省份的支出政策通常考虑周边国际环境,为了消除样本异质性的影响,分别剔除该类样本再次进行回归,结论依然高度稳健。

利用自然灾害的外生冲击来识别地方政府支出政策的变动,结果发现,政府支出干预显著提高了居民对政府的信任感,同时降低税负也有利于居民更加相信政府,其传导作用机制可能是地方政府支出促进了地区经济增长并提供了更多的公共服务。

2.政府干预的传导机制:个人资本与宏观经济

表5 传导机制验证:个人资本与宏观经济

接下来需要验证的是,地区遭受外生自然灾害冲击是否会增加政府支出干预力度,而政府干预影响政府信任评价的宏、微观传导机制分别是什么。结果见表5,其中,列2是采用双向固定效应模型检验自然灾害冲击是否加大了政府支出干预力度(人均财政支出增长率);列3~5分别检验的是自然灾害外生冲击是否会通过促进政府干预程度进而影响宏观经济增长和个人资本*由于被解释变量家庭收入规模是排序数字,因此列5采用的是控制时间和地区效应的Oprobit模型。。

表5显示:第一,遭受自然灾害外生冲击的地区相对于没有遭受自然灾害的地区显著提高了政府支出干预力度*同样检验了受自然灾害冲击地区的税收负担度,发现受自然灾害冲击地区的税收负担出现了显著的下降,由此可推断降低税收负担也是提高居民政府信任的途径之一。,因此,采用自然灾害外生冲击作为测度政府干预的政策实验是合理的。第二,宏观层面上,受自然灾害冲击,地方城镇化率和经济增长率都出现了显著下降;然而政府支出干预与城镇化率交乘项显著为正,说明政府通过加大支出干预力度有助于地区城镇化和经济增长,提高了居民的政府信任感。结果也说明“城乡二元分割”可能是导致政府信任偏低的重要原因,促进政府支出干预的有效性应将重点放在推动城镇化并缩小城乡发展差距。第三,微观上,支出外生冲击与家庭收入交乘项为正。家庭收入水平较高的居民更有能力应对突发的外来冲击,通过社会网络活动积累人力资本*虽然列3中财政支出增长率与遭受自然灾害交乘项不显著,但当只控制交乘项而不考虑财政支出增长率和遭受自然灾害分别对家庭收入规模影响时,系数显著为正(1.011;3.01)。(张顺 等,2012)。政府干预通过提高公共服务水平的方式,有利于居民积累人力资本、进而提高居民收入获取能力,促进了其对政府信任感的提升。

综上所述,地区在遭受自然灾害外生冲击后显著提高了政府干预力度,因此,该外生冲击为测度政府干预的良好变量;而政府干预主要通过促进地方城镇化率、经济增长率并帮助家庭增收等途径提高了居民对政府的信任感。

(二)群组回归及其他情况

群组回归及其他情况主要考虑:一是制度质量如何影响政府干预的信任效应;二是基于网络信息发达程度的分组回归;三是通过分时序回归检验政府干预在不同时期的异质性效应。

1.政府干预与政府信任评价:制度质量的影响

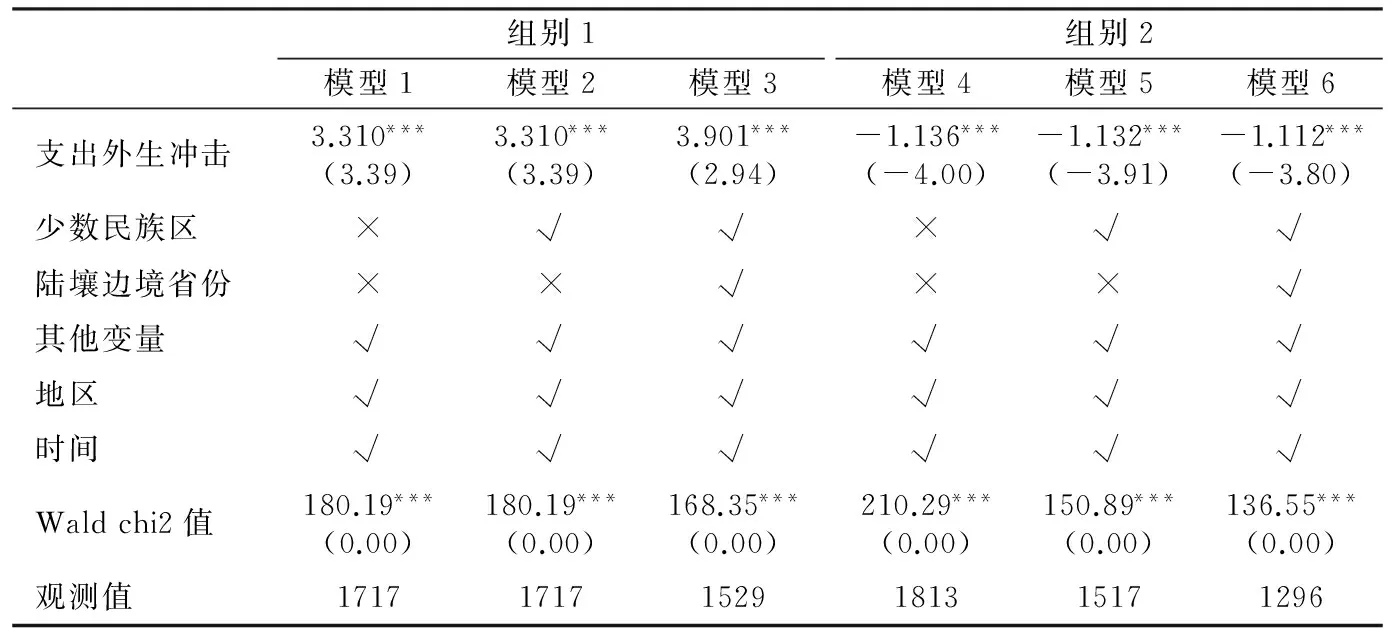

我们预期,制度质量的下降会降低政府干预的信任效应。预算执行越透明、法律制度越规范,“政府失灵”的额外损失越小。换句话说,在制度质量较差的地区,不规范的制度会导致政府以“错误”的干预方式增加政府失灵的成本,降低居民的政府信任评价。因此,加入了自然灾害实验变量和制度环境的交互变量,制度环境的测度方式为:一是使用市场化指数中的“市场中介组织的发育和法律制度环境”项目评分(组别1)*由于无法获取2012年市场化指数得分,模型1~3报告的为2007年截面数据结果;Oprobit模型并不收敛,因此,使用控制地区效应的混合数据(pool data)模型。;二是使用预算内收入占预算内外收入之和比重,衡量“财政预算制度质量”(组别2)*分税制改革后,导致地方政府财权和事权极度不匹配,激励各地方政府多利用预算外和制度外收入筹集本地财源(我们将其称之为“预算制度质量”),该指数越小预算制度越不规范。由于2011年起规范财政收入管理,不再列支预算外收入,因而2012年的预算外支出占比以2010年的数据近似替代。。具体结果见表6,其中模型1~3是组别1的回归结果,模型4~6是组别2的回归结果。

表6 政府干预、制度质量与政府信任评价

结果显示,当政府加大支出干预时,制度环境越好的地区居民对政府的信任评价越高。这一结论不受民族地区差异性和边境维稳因素的干扰。所有“自然灾害冲击”与制度质量的交乘项都在对应置信区间显著为负,这说明,改善立法和执法制度环境、提高政府机关透明度和公共部门运作效率、减少无关的寻租和官僚行为,降低政府预算外收支比例、规范政府管理等有利于提高居民对政府信任感。政府干预市场时,制度质量不仅直接影响居民对政府的信任感,不良的制度还会削弱政府干预的有效性并额外增加政府失灵成本。因此,加强制度环境建设对于增进政府信任是十分重要的。

2.政府干预与政府信任评价:网络媒介发达程度

张维迎等(2002)研究表明,信任是涉事主体重复博弈后在均衡状态下形成的结果,各方的信息结构则会影响涉事主体的行为选择。有研究表明,客观的报道和充分的信息交换能够有效防止“违约”,提高了社会信任水平(Zak et al.,2001;Fisman et al.,1999)。本文使用每万人互联网接入用户将样本划分为网络媒介发达(组别1)和网络媒介欠发达地区(组别2)进行分组回归。结果见表7。

组别1中的核心回归系数全部显著为负,说明在信息传播较为发达的地区,政府加大支出干预力度会降低居民对政府的信任感;组别2中的核心回归系数全部显著为负,说明信息传播较为不发达的地区,政府支出干预显著增加了居民的政府信任感。引起这一现象的原因有:第一,将信息基础设施完善程度看做地方经济发展的衡量指标之一,结论说明,市场资源配置机制较好、经济主体都具备相对完全信息的条件下,政府支出干预对居民政府信任的边际效应为负。第二,信息接触端口增加同时意味着信息监管难度的提高,如果信息交流不实,失真的网络信息传递甚至可能起到政策被歪曲、误解等反向的作用。因此,公正、真实的信息交流和报道是增加居民对政府信任的关键。

表7 组别分析:网络媒介发达程度

3.政府干预与政府信任评价:阶段性差异

政府干预的经济增长效应与市场失灵可能呈现反向关系。市场机制尚未完全成熟之前,市场发展伴随“市场失灵”形式,需政府扩大支出干预的深度和广度,提供经济发展的物质设施基础。政府有效提供教育、健康、卫生、公共安全等福利性支出,加大基础设施投资,提高私人产品边际生产效率,有利于促进地区经济增长。但当市场经济机制运行顺畅,政府再过量依靠公共支出干预工具大规模介入市场却可能产生逆向作用,这时需要政府逐步让位于市场,依靠健全的产权制度和良好的制度质量为市场健康运行创造发展环境。

这里主要检验不同时序内,政府干预对居民信任评价是否存在异质性效应。2008年前后中国宏观经济形势存在系统性差异,2007年中国经济正接近阶段性周期上行的顶峰值,而2008年受全球金融危机影响,中国宏观经济增长逐步放缓,为稳定宏观经济增长,中央政府多次实施较大规模的公共支出干预政策。因此,本文将分别以2007年和2012年为界点分阶段回归,具体结果见表8。

表8 阶段性差异

结果表明:相对于市场机制运行顺畅时期,在市场失灵的情况下,政府干预有利于提高居民对政府的信任评价。2007年为经济周期上行区间,市场运行机制较为顺畅,资源配置机制没有明显障碍,因此,这一阶段政府支出干预对居民的政府信任评价没有显著效应。2012年为经济周期下行区间,政府加大支出干预力度,实施基础设施建设投资,提供公共服务,则有利于显著促进地方经济发展和福利增进,政府干预的信任效应显著。这说明,政府应根据不同的宏观经济形势谨慎调整宏观财政政策,适度控制政府对市场的介入规模,根据市场状况的变化,灵活、迅速地调整政府支出干预规模和模式。

(三)稳健性检验

这里主要考虑两种情形:一是考虑到直辖市的行政管理体制和政府支出政策与其它省份有显著差别,删除北京、上海、重庆等直辖市样本作稳健性检验。二是考虑到针对自然灾害的政府支出干预政策调整的延迟性,使用前一年的自然灾害状况构建DID模型,进行稳健性检验。

结果显示:第一,删除直辖市样本后,基本结论仍保持稳健,政府支出干预显著提高了居民对政府的信任感。第二,考虑支出干预调整的延迟性,结论也依然稳健。所有回归结果均不受地区是否为民族自治区抑或陆壤边境省份等省区特殊性的干扰。因此,基础结论是稳健的。

五、结论和建议

本文基于地区遭受自然灾害为支出干预的外生冲击,检验政府干预对居民政府信任评价的效应及其具体的传导机制。结果发现:政府支出干预显著提高了居民对政府的信任感,尤其是经济处于下行周期或市场机制尚不完善时。地方政府通过基础设施、增加福利性财政开支等方式促进城镇化和经济发展、帮助居民提高收入规模,都有利于增加居民对政府的信任。政府构建的制度环境是影响居民对政府信任感的又一重要途径,良好的制度环境有利于约束政府失灵,提高政府支出干预效率。信息传播对于重塑政府信任有重要作用;但是,网络媒介并非越发达越有利于重塑政府信任,关键在于网络等信息传递渠道能否真实、客观地传递信息。

要构建良好的社会信任和政府信任,政府支出干预政策调整应该包括:首先,区分不同的宏观经济形势动态调整政府干预规模,政府应在市场机制运行出现较严重的效率损失时介入干预,以弥补市场效率损失;而在市场运行顺畅时,政府不应过多介入干预。其次,支出干预结构的优化应该集中于加大福利性公共支出、实现城乡基本公共服务均等化、通过有效的收入分配促进居民收入增长。最后,拓宽社会信息交换渠道,同时需监管信息传播的公正性和客观性;而在制度建设方面,包括规范政府预算收支管理,并以合理、透明、公开的制度环境约束不正当的寻租行为。

陈抗,ARYE L H, 顾清扬. 2002. 财政集权与地方政府行为变化:从援助之手到攫取之手[J]. 经济学(季刊)(1):111-130.

高德学,翟学伟. 2013. 政府信任的城乡比较[J]. 社会学研究(2):1-27.

高勇. 2014. 参与行为与政府信任的关系模式研究[J]. 社会学研究(5):98-119.

胡荣,胡康,温莹莹. 2011. 社会资本、政府绩效与城市居民对政府的信任[J]. 社会学研究(1):96-117.

李涛,黄纯纯,何兴强,等. 2008. 什么影响了居民的社会信任水平?来自广东省的经验证据[J]. 经济研究(1):137-152.

李新荣,李涛,刘胜利. 2014. 政府信任与居民通货膨胀预期[J]. 经济研究(6):58-72.

刘毅,杨宇. 2012. 历史时期中国重大自然灾害时空分异特征[J]. 地理学报(3):291-300.

严成樑. 2012. 社会资本、创新与长期经济增长[J]. 经济研究(11):48-60.

张顺,程诚. 2012. 市场化改革与社会网络资本的收入效应[J]. 社会学研究(1):130-153.

张维迎,柯荣住. 2002. 信任及其解释:来自中国的跨省调查分析[J]. 经济研究(10):59-70.

ALESINA A, FERRARA E L. 2000. Participation in heterogeneous communities [J]. Quarterly Journal of Economics, 115(3):847-904.

BOIX C, POSNER D N. 1998. Social capital: Explaining its origins and effects on government performance [J]. British Journal of Political Science, 28(4):686-693.

CRAIG S C. 1993. The malevolent leaders: Popular discontent in America [M]. Boulder: Westview Press.

FISMAN R, KHANNA T. 1999. Is trust a historical residue? Information flows and trust levels [J]. Journal of Economic Behavior and Organization, 38(1):79-91 .

GUSTAVSSON M, JORDAHL H. 2008. Inequality and trust in Sweden: Some inequalities are more harmful than others [J]. Journal of Public Economics, 92(1-2):348-365.

LJUNGE M. 2014. Social capital and political institutions: Evidence that democracy fosters trust [J]. Economics Letters, 122(1):44-49.

MILLER A H, BORRELLI S A. 1991. Confidence in government during the 1980s [J]. American Politics Quarterly, 19(2):147-173.

PEW RESEARCH CENTER. 1998. Deconstructing trust: How Americans view government [R]. Washington DC: Pew Research Center for the People and the Press.

ROTHSTEIN B. 2003. Social capital, economic growth and quality of government: the causal mechanism [J]. New Political Economy, 8(1):49-71.

SCHALTEGGER C A, TORGLER B. 2007. Government accountability and fiscal discipline: A panel analysis using Swiss data [J]. Journal of Public Economics, 91(1-2):117-140.

SHLEIFER A, VISHNY R W. 1998. The grabbing hand: Government pathologies and their cures [M]. [S.l.]: Harvard University Press.

TELLA R D, MACCULLOCH R. 2009. Why doesn′t capitalism flow to poor countries [R]. NBER Working Papers.

ZAK P J, KNACK S. 2001. Trust and economic growth [J]. Economic Journal, 111(1):285-321.

(责任编辑刘志炜)

The Root of Governmental Trust: With External Impulse of Fiscal Expenditure Intervention

CHEN SiXia

(School of Public Finance and Taxation, Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan 430073 )

This paper empirically tests the relationship between government intervention and its effects on trusting on government, using a quasi-experiment of “encountering natural disaster” with the data from WVS database from 2007 to 2012, to answer what are the sources of governmental trust and how to improve it. The further empirical tests finds the following discoveries: First, government intervention could help people trusting their government by increasing fiscal expenditure and cutting down the taxation burden, finally to help people raising revenue and encouraging the economic growth and urbanization. But on the other side, governmental intervention does no good when market mechanism is smooth. Second, a good system environment and open information communication could make government intervention a better trust rating. Therefore, governments should use the intervention tool with caution, the key of effective intervention is to make a better system of providing public services equitable, to optimize the distribution mechanism, and to cultivate a open and purity system environment and supervision media.

government intervention; government trust; market failure; institution quality

2016-02-25

陈思霞(1987--),女,湖南邵阳人,博士,中南财经政法大学财政税务学院教师,硕士生导师。

感谢教育部人文社科基金青年项目“高速城镇化背景下地方政府激进投资行为:效应评估及防范机制研究”(14YJC790015)以及国家自然科学基金青年项目“政府投资激励政策的效应评估及优化设计:基于准自然实验与微观计量技术分析”(71503270)、“收入不平等代际传递与财政支出干预设计:评估技术及应用”(71503187)的支持。

F812.4;D630

A

1001-6260(2016)04-0058-10

财贸研究2016.4