新农村建设视域下留守妇女体育健身现状及对策研究

——以河南省驻马店市为例

2016-08-22牛清梅

张 超 牛清梅

新农村建设视域下留守妇女体育健身现状及对策研究

——以河南省驻马店市为例

张超牛清梅

摘要:对我国农村留守妇女健身状况研究表明,留守妇女对体育的健身、预防疾病、改善情绪等功能都有着积极认识;在体育锻炼过程中、不同年龄阶段在不同季节表现出了明显差异;在活动地点选择上,多数留守妇女是在自家庭院或临近的公共场所锻炼;农村不良风俗、体育工作机构不健全、政策落实不到位是阻碍留守妇女参与体育锻炼的主要因素。建议,以村委会为基点,建立体育专业大学社会实践活动基地;借助节庆体育和体育专业大学生社会活动实践,营造健身热潮;培育留守妇女体育骨干,健全基层(村委会)组织机构、并形成长效机制。

关键词:留守妇女;大学生实践基地;节庆体育;长效机制

农民健身工程是促进社会主义新农村建设的有效手段和重要载体,也是实现新农村建设的基本内容,对提升农村文明程度、树立先进理念、提升农民健身意识、维护农村社会稳定都有积极的意义。[1]从20世纪80年代开始,随着大量农村已婚男性劳动力进城务工,农村留守妇女在家庭中的地位和社会责任也发生了根本性的变化。[2]由于丈夫外出,农村留守妇女不仅成为农业生产和新农村建设的主力军,同时还要赡养老人和抚养儿童。显然,农村留守妇女生存状况将会关系到农村经济发展、稳定和新农村建设进程。[3-5]虽然各级政府和社会各界已经从多个层面对留守妇女问题高度重视,但关注的问题多集中在农村留守妇女生产、生活、精神负担等方面,而对留守妇女健康需要、尤其是体育锻炼需要的关注则显不足。因此,有必要对农村留守妇女体育健身现状进行梳理,寻求出开展农村留守妇女体育活动的制约因素。从体育健身角度,以提高农村留守妇女健康状况、及通过体育锻炼方式缓解心理压力和精神负担为切入点,为开展农村留守妇女体育锻炼活动提出合理建议。

1.研究样本与方法

1.1研究样本

研究样本涉及驻马店市9县、87个乡镇、125个行政村、369个自然村1739位农村留守妇女(丈夫年累计外出打工在每年8个月以上),由于驿城区农民大多居住城中村或郊区,外出打工较少、不符合研究对象要求,因此未列入研究范围。

1.2研究方法

1.2.1问卷调查法

共发放问卷2000份,回收1915份、回收率95%,有效问卷1739份,有效率90.8%,

问卷信度测验采用重测法。在问卷大量发放前,对驻马店市新蔡县105位农村留守妇女进行重测试验,两次间隔时间为6个月(2014年7月、2015年2月),信度系数为0.91;问卷内容效度采用专家评判法,内容效度比CVR(ContentValidityRatio)为0.89,证实本问卷具有较高的内容效度。

1.2.2田野调查法

共历时两年,通过个别访谈和观察等方法,对驻马店市9县36个行政村137人次进行调查,内容主要涉及农村体育工作管理机构建设、节假日的体育活动组织和活动内容。

1.2.3实地观察法

节假日期间观察研究区域内民俗体育活动的组织、开展情况,平日体育活动的组织形式和锻炼内容等。

2.结果与分析

2.1留守妇女基本生产、生活状况

2.1.1农忙时节主要生产方式

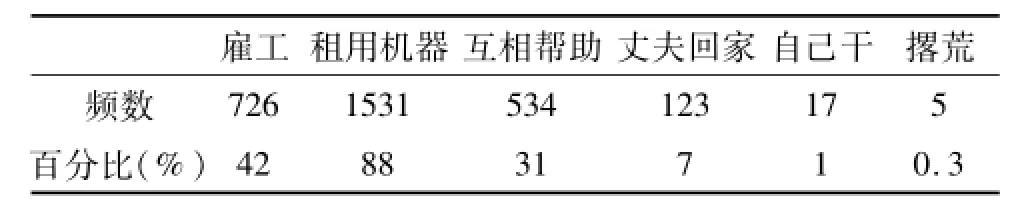

由于丈夫外出务工,迫使留守妇女的生产劳动强度明显增加,[6-7]尤其是20—39岁年龄阶段的留守妇女,在家不仅要照顾孩子,还要承担家中农活、饲养家畜的负担。对留守妇女农忙时节生产方式调查显示,由于丈夫从务工所在地回家付出的路费、误工费等甚至比租用机器的费用还要高,且驻马店地区地处平原,机械化耕种率较高,所以多数留守妇女选择以自己为主进行农业生产,只有2%的留守妇女把自家耕地承包给别人,7%在农忙时选择等丈夫回家。进一步调查,88%的留守妇女选择了租用机器,42%的选择了雇工(表1)。

表1 农忙时节留守妇女农业生产方式调查(n=1739)

2.1.2农闲时间活动内容

对不同年龄阶段留守妇女在农闲时活动内容进行统计,结果显示,看电视是第一选择,占总数23.3%,其次是聊天、占总数的18.3%,健身处于第三位、占总数的17.3%,只有50岁以上年龄段把健身作为第一选择。以“为什么在农闲时不进行身体锻炼”为内容进行访谈,答案基本趋于“干农活已经够累了,现在闲下来,不能再健身了、健身太累。”

2.2留守妇女健身状况及特点

2.2.1有体育锻炼需求、但对锻炼价值认知水平低

调查结果显示,84%的留守妇女表示在条件允许的情况下,愿意参加体育活动,且有72%的认为体育锻炼可以增进健康、56%的认为体育锻炼可以预防疾病。但进一步调查显示,有高达59%的认为农田劳动就等同于体育锻炼(表3)。体育锻炼缓解压力的功能在留守妇女中并没有得到多数认可,究其原因,留守妇女的压力主要来自于所承担的农业生产、赡养老人、抚养孩子等,通过体育锻炼并不能根本改变压力所产生的因素。

表2 不同年龄阶段留守妇女农闲时间活动内容

表3 留守妇女对体育锻炼价值取向认知度调查(n=1739)

2.2.2不同年龄段、不同季节体育活动参与度差异明显

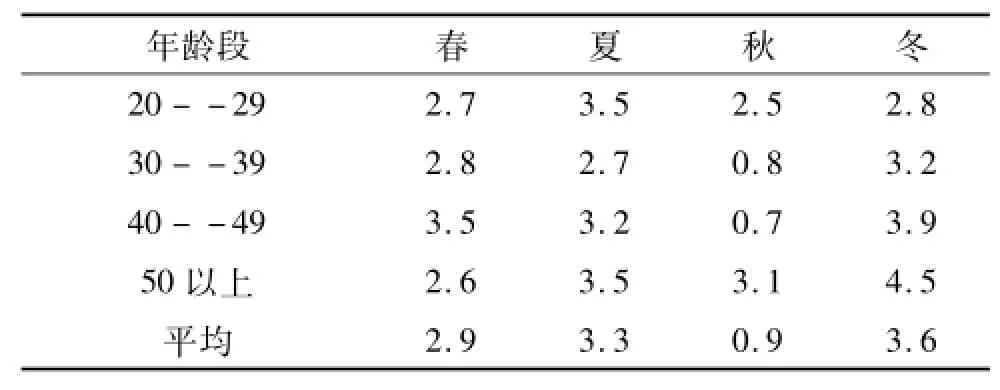

表4 不同年龄阶段留守妇女在不同季节每周平均锻炼次数

农村留守妇女体育锻炼主要集中在夏季和冬季,分别达3.3次/周、3.6次/周。在不同年龄阶段表现出了不同的特征,50岁以上年龄段在四个季节中的身体锻炼表现出了较为稳定的特征,即使在秋收的农忙时期,锻炼次数仍在3.1次/周(表4),这和30—49岁年龄段在秋季锻炼次数平均每周不达一次有明显的区别。调查表明,驻马店地区农村农作物种植主要是小麦、大豆、玉米、芝麻等,农作物的耕种、收割、囤积主要是以机械化为主,50岁以上年龄段基本不参与这些劳动,而由邻里、亲戚帮忙完成。而在春季,一般是田间除草、农作物修善等需要体力较小的农活,该年龄阶段留守妇女参与程度较高。

2.2.3锻炼形式单一、内容单调、无固定场所

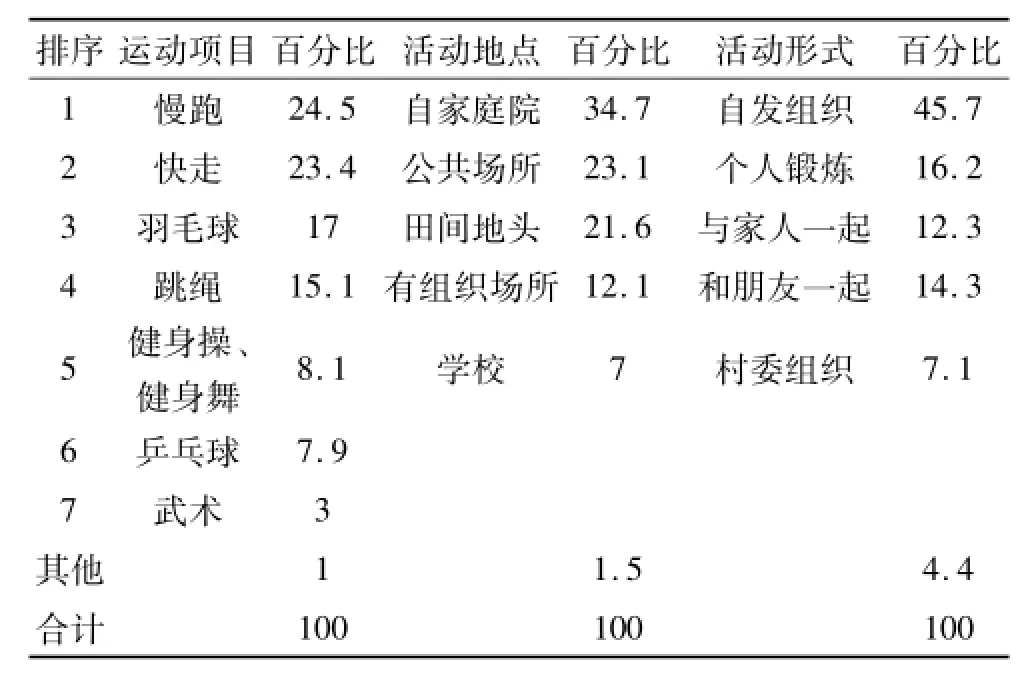

表5 留守妇女参与体育活动地点、项目、形式统计

2.3制约因素

2.3.1不良习俗影响

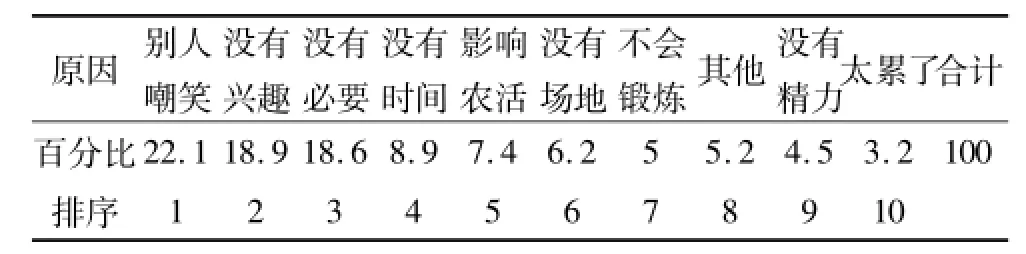

对不愿意参加体育锻炼的留守妇女调查表明,别人嘲笑、没有兴趣、没有必要是她们不愿意参加体育锻炼的最主要原因,分别达到22.1%、18.9%、18.6%(表6)。

必须注意的是,占总数22.1%、怕人嘲笑是影响留守妇女参与体育锻炼的最主要因素。承担着家庭生产、赡养老人、抚养孩子等重担的留守妇女,参加体育锻炼的意愿竟然在不良风俗影响下、因为害怕别人嘲笑而不敢参加。这一现象不是留守妇女健身意思淡薄所能解释,显然,提高我国女性地位、尤其是农村女性地位依然任重道远。

统计表明,慢跑和快走是较多留守妇女所采用的健身项目,分别达到24.5%、23.4%,对于技术含量较高、需要指导才能掌握的武术、健身操等所选比例仅在3% 和8.1%(表5)。

表6 留守妇女不愿意参加体育锻炼原因统计

在活动地点的选择上,自家庭院或临近公共场所是第一选择,而运动场地、器材较为集中的学校没有成为留守妇女主要活动场所,主要原因是学校平时很少对外开放,甚至在学生放假期间,很多学校场地也不会对村民开放。

组织形式上,45.7%的留守妇女是自发组织活动,且大都集中的30-49岁这一年龄段。自发组织虽然可以使从众行为(是指个体在群体的压力下改变个人意见而与多数人取得一致认识的行为倾向)[8]对个体的影响扩大化,从而使参与自发组织的锻炼个体相互刺激、相互作用,形成良性循环。但自发组织在留守妇女中也表现出了不稳定性,在受到外界干扰时,很容易破解,且自发组织在停止活动后,再次组织起来比较困难。

2.3.2体育锻炼知识指导、普及缺失

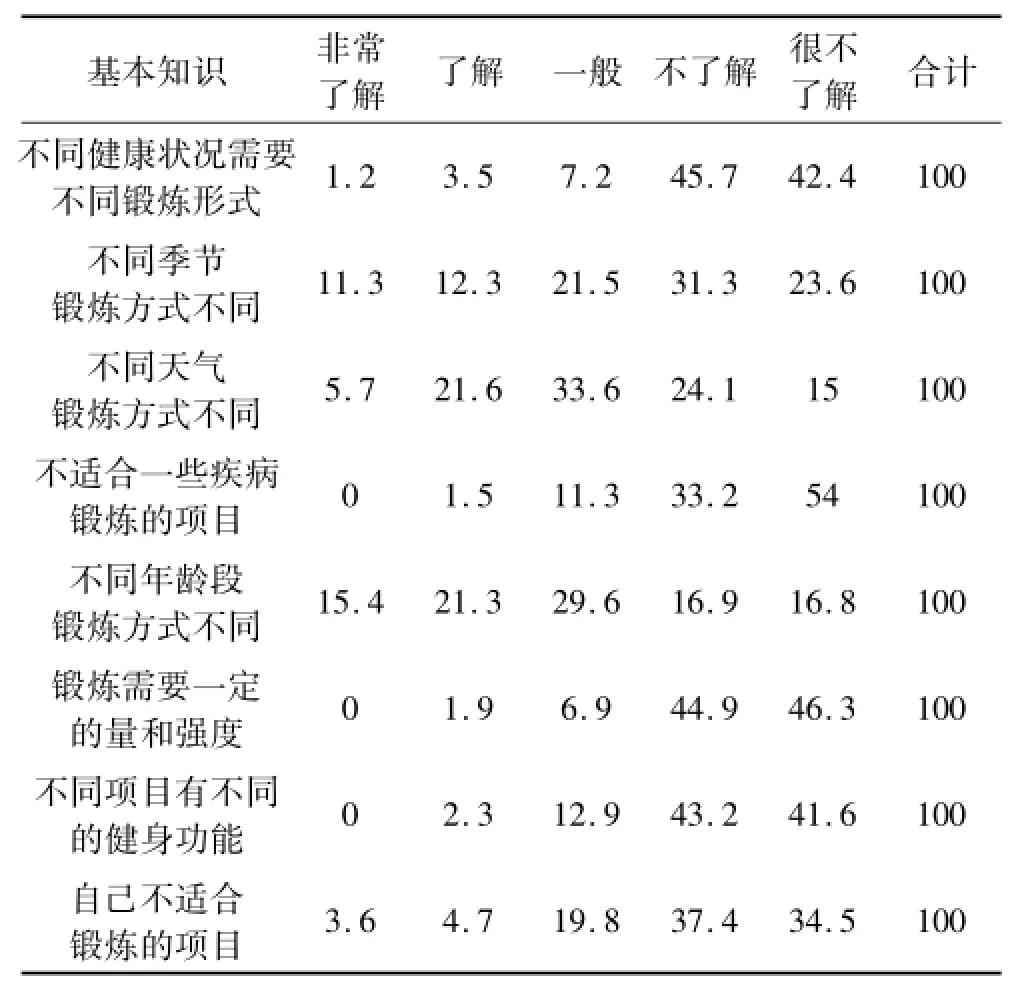

对留守妇女体育锻炼基本知识调查结果显示,除“不同天气锻炼方式不同、不同年龄段锻炼方式不同”两个选项有一些基本了解外,其他选项大多都集中在“不了解”和“很不了解”的选项上。甚至在“自己不适合锻炼的项目”选项上,“不了解”和“很不了解”合计达到了71.9%(表7),尤其50岁以上年龄段留守妇女,对“自己不适合锻炼的项目”呈现“很不了解”或“不了解”,在健身过程中就会存在较大的风险,甚至危害到身体健康。

表7 留守妇女对体育锻炼基本知识了解状况(%)

对经常参与体育锻炼的留守妇女调查显示,96.4%的人从来没有获得过别人的指导,仅有的一些体育知识来自于学校体育教育。获得体育知识的主要渠道也仅限于广播、电视,且比较被动。虽然我国从1993年就开始了《社会体育指导员技术等级制度》,并培养了大量的、不同级别社会体育指导员,但在经济欠发达的农村地区,要获得社会体育指导员的指导和组织,依然是比较遥远的事情,这是我国《社会体育指导员技术等级制度》落实不力的真实体现。

2.3.3组织结构缺失、政策落实不力

《农村体育工作暂行规定》(2002)、《关于实施农民体育健身工程的意见》(2006)先后指出“农民体育健身工程以行政村为主要实施对象,以经济、实用的小型公共体育健身场地设施建设为重点,把场地建到农民身边,同时推动农村体育组织建设、体育活动站(点)建设,广泛开展农村体育活动,构建农村体育服务体系。”。[9-10]《全民健身计划纲要》(2001-2010,2011-2015)提出:“要建立以乡镇为龙头,村民委员会为基础,农民体协为纽带的组织网络。农村乡镇体育指导站(中心)建设,做到‘有人员、有阵地、有经费、有活动’”。[11]《关于发挥乡镇综合文化站的功能进一步加强农村体育工作的意见》(2010)也指出,要实现农村体育工作有机构、有人员、有阵地、有经费,改善农村公共体育服务条件,提高服务能力。

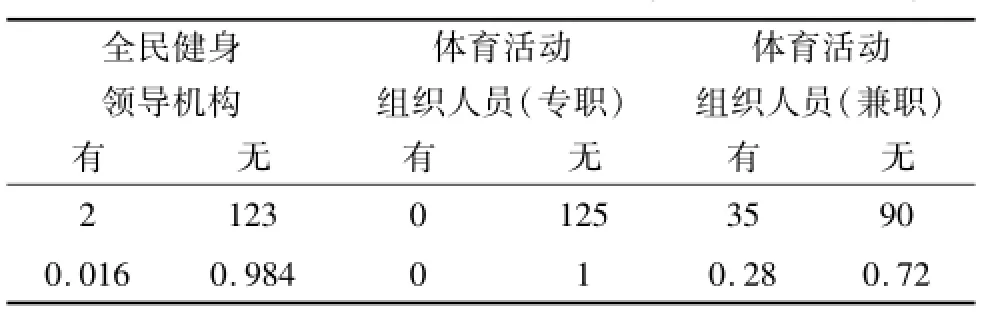

村委会是农村体育工作的重要执行者,然而,调查所涉及的125个行政村中,没有1个行政村建立全民健身领导机构和专职体育活动组织人员,仅有28%的行政村有兼职体育活动人员,且兼职组织体育活动人员只是在有限的节庆日组织村民进行体育活动。

表8 驻马店市农村体育领导机构情况(共125个行政村)

3.结论与建议

3.1结论

农村留守妇女对体育健身、预防疾病、改善情绪等方面有着积极认识,并且有参加体育锻炼的欲望和要求。但留守妇女在农闲时参与体育活动在总体上表现出了较低的参与率,大多数时间花费在聊天、打牌、看电视上。

农村留守妇女在体育锻炼过程中表现出了明显的季节性特征。由于不同年龄阶段在农业生产中的地位不同,在体育锻炼过程中不同年龄阶段在不同季节也表现出了差异。在活动地点的选择上,多数留守妇女是在自家庭院或临近的公共场所锻炼。在组织形式上,45. 7%的留守妇女是自发组织活动,且集中的30-49岁这一年龄段。

因受农村不良习俗和体育锻炼对身体所产生综合影响认识的不足,给农村留守妇女参与体育锻炼的积极性造成了障碍和误解。另外,体育锻炼知识指导、普及的缺失和农村体育工作机构不健全、政策落实不到位,体育锻炼基础知识匮乏、获取渠道不畅等因素,也是制约留守妇女参与体育锻炼的主要因素。

3.2建议

3.2.1建立体育专业大学生社会实践活动基地,实现双赢

高校大学生每年有近三个月的假期,且假期正值农闲时节,这为体育专业大学生为农村留守妇女提供帮助和支持提供了时间保证。

首先,学生在社会实践活动中,可以通过健身知识讲座,提高留守妇女对体育锻炼价值的认识,帮助留守妇女选择适合自己的体育项目、普及基础体育理论知识;通过组织比赛,可以提高乡镇、村委会主管体育工作人员的比赛组织能力。

其次,社会实践活动是体育专业大学生体育理论知识运用于实践的最好平台、是提高运用知识解决实际问题能力的最好历程,是提升体育专业大学生自信心、发展创新意识、提高组织协调能力的良好机遇。

第三,地方政府(乡镇)和高校建立大学生社会实践活动中,要本着合作共建、双方受益的原则,并要明确地方政府和高校之间在建立社会实践活动中的责任和义务。

3.2.2营造体育锻炼氛围、改善不良民俗

以建立体育专业大学生社会活动实践基地为契机,营造健身热潮。体育专业大学生在村里不仅承担体育健身的指导和组织责任,还要参与到留守妇女的健身活动中去,以体育专业大学生“现身说法”的形式,向农村留守妇女展示体育锻炼的价值和意义,在村里营造夏、冬两季健身热潮。

通过节庆体育营造氛围。农村节庆体育是几百年、甚至上千年农村文化的积淀,农村节庆体育是在农村土壤中发源和成长起来的,是将体育寓于娱乐之中,不仅具有较高观赏性和表演性、且对农民具有极强亲和力和吸引力的活动。[12]在农俗节日,要不失时机组织留守妇女乐于参与的体育(踢毽子、拔河、扭秧歌、跳绳等)比赛、表演和并进行体育健身知识的普及。通过节庆体育营造良好氛围,点燃农民健身热情,吸引更多的留守妇女走出家门、参与到健身队伍中去。

3.2.3健全基层(村委会)组织机构、并形成长效机制

以农民体育健身工程和建设社会主义新农村为契机,建立农民体育健身工程的领导机构和工作制度,把农民体育工作作为建设新农村的重要工作纳入总体规划,为农民体育工程实施所需要场地、器材、资金提供制度保障。另外,还要完善监督机制,督促农村工作制度、计划的落实,才能使农村体育工作在监督下走向公开、透明,使农村体育工作走向日常化,避免农村体育工作出现“一次会、一阵风”的形式主义。

3.2.4培育留守妇女体育骨干

留守妇女体育骨干在留守妇女体育活动中可以起到榜样、带头、桥梁等作用。通过体育骨干的榜样作用,可以吸引更多的留守妇女参与到体育活动中去;带头作用可以有效的抵御不良社会风气、农俗给留守妇女体育活动开展带来的冲击;经过培训的留守妇女体育骨干,可以在留守妇女中起到传递体育信息、健身知识的桥梁作用。

体育骨干的选拔必须要来自于留守妇女,这样才能更容易“到留守妇女中去”,体育骨干不仅是体育锻炼的积极响应者,更需要的是要有较强的责任心和乐于奉献的精神。体育骨干的选拔可以采取自愿与发现的方法。体育管理部门、尤其是村委会要有计划、有针对性的结合农闲时节对体育骨干进行培训。培训内容必须切合实际,针对本村实际情况,避免系统化、理论化,要能切实解决实际问题。

参考文献:

[1]游俊等.农民体育健身工程实施效果与发展策略研究.国家体育总局体育社会科学研究项目结题报告[R].2009,9.

[2]王科飞.人口流动背景下农村体育的现状与发展对策[J].成都体育学院学报,2010,36(9):6—10.

[3]王萍丽.新时期中国农村体育发展的思考[J].福州大学学报,2010,95(1):107—111.

[4]巴玉峰.社会转型期我国农村体育发展现状研究[J].体育世界,2010(4):12—13.

[5]王琴.土地流转背景下农民体育发展的思考[J].成都体育学院,2012,36(6):47---50.

[6]宣金传.河南省新农村建设中体育发展现状及对策[J].南阳师范学院学报,2011,6(9):90—92.

[7]郭敏刚,胡庆山,王健等.农村体育思想的变迁及其对我国新农村体育建设的启示[J].上海体育学院学报,2012,31(6):32—36.

[8]陈立勇,从众行为对农村居民参与体育运动的影响[J].贵州体育科技,2010,78(1):7—8.

[9]国家体育总局.奥运争光计划纲要(2011—2020)[Z].2011,05,17.

[10]国家体育总局.农村体育工作暂行规定[Z].2002,4,2.

[11]国家体育总局.关于实施农民体育健身工程的意见[Z].2006,03,01.

[12]郭传燕,李志清.乡村节庆体育与新农村的和谐发展[J].体育科研,2007,28(5):33—35.

作者简介:张 超(1973.11-),男,硕士研究生,研究方向:社会体育学,副教授,西安电子科技大学体育部; 牛清梅(1974.5-),女,硕士研究生,研究方向:社会体育学,副教授,西北工业大学体育部。