体育运动与中学生人际关系的关系研究

2016-08-22蔡兴钧

蔡兴钧

体育运动与中学生人际关系的关系研究

蔡兴钧

摘要:运用《中学生人际关系问卷》对467名中学生的人际关系状况进行调查,从不同年级、参与体育运动项目与年限角度,分析了中学生人际关系的发展特点。研究结果表明,中学生的同伴、亲子与自我关系,以及总人际关系,在初一与高一时较弱,而在初三与高三时则出现攀升;在师生关系上,初一后出现下降趋势,且呈现波浪式变化。参与体育运动的集体项目或年限越长,更利于中学生的同伴、亲子与自我关系,以及总人际关系的良性发展;参与单项运动中学生的师生关系较好;参与运动年限增加,师生关系出现弱化趋势。

关键词:体育运动;中学生;人际关系

1.前言

人际关系是指社会生活中人与人之间的交往关系,是个体社会需要的重要组成部分[1]。中学阶段是人际关系发展的敏感时期,学习环境的变化会使学生面临适应新的环境和新的人际关系问题,由于人际知觉偏见、“第一印象”作用、晕轮效应和社会刻板印象和不良人格特征的存在,以致使一部分中学生不能正确认识外界和他人,出现人际交往问题。有学者研究中发现,我国当前中学生的人际交往问题十分严重,普遍存在着嫉妒孤僻、社交困难等障碍[2-3]。正如我国著名心理学家丁瓒教授所说:“人类的心理适应,最主要的就是对人际关系的适应,所以人类的心理病态,主要是由于人际关系的失调而来”。中学生人际关系发展不仅关系到其自身心理健康与社会化进程,也关系到社会未来人才的质量。可见,促进中学生人际关系的发展有着重要的现实意义。

体育运动是一项社会活动,不仅可以对学生进行身体锻炼,同时还可以来改善学生之间的同伴人际关系。特别在体育比赛中,旁观者的互相讨论、交谈和参与者之间为团体胜利进行的配合、交流都为人与人之间的相互认识、了解创造了条件。有研究者认为经常参加体育运动者更易与他人形成密切的关系,人际交往能力亦更强。

而文献资料表明,研究体育运动与大学生人际关系的文献较多,对体育运动与中学生人际关系的研究却不多见。本研究分析参与不同体育项目与年限的中学生人际关系的特点,力求为指导中学生参与体育运动改善其人际关系提供实践指导。

2.研究对象与方法

2.1研究对象

随机抽取某市5个中学467名初高中生,平均身高=163.9±8.687厘米,平均体重=54.1±9.829公斤。其中男生240人,占51.4%;女生227人,占48.6%。

2.2研究方法

2.2.1文献资料法

通过中国知网查阅了相关心理学、体育学方面的著作与文献,为研究提供了理论基础。

2.2.2问卷调查法

1)调查问卷:包括《参加体育运动基本情况的问卷》和《中学生人际关系问卷》[4]。其中《中学生人际关系问卷》包括20道题目,采用5点评定法,完全符合5分,完全不符合1分。被试根据自己的实际情况在1 -5分之间作出一个选择。在题目当中设置了一定数量的反向计分题。转换后,所得分数越高,表明人际关系质量越好。克隆巴赫a系数在0.673-0.840之间,重测信度在0.608-0.791之间,并且有比较好的结构效度和内容效度。

2)调查流程:在班主任的帮助下,利用课间时间分别到所选取的班级进行调查。首先宣读调查问卷指导语,让学生了解如何填写问卷,并统一发放问卷让学生填写。学生全部完成后,统一回收调查问卷。发放问卷500份,回收467份,回收率93.4%。

2.2.3数理统计法

采用SPSS 17.0统计分析,运用单因素方差分析、多重比较检验。缺失值处理:按照分析顺序排除个案;显著性为,*P<0.05,**P<0.01。

3.研究结果与分析

3.1不同年级中学生人际关系的差异性比较

图1 不同年级中学生人际关系的比较图

通过检验可知,不同年级中学生,在同伴、亲子与自我关系,以及总人际关系的均值上,差异具有非常显著性(F=9.43、7.63、14.59、11.97,P<0.01);在师生关系的均值上,差异不具有显著性(F=2.10,P>0.05)。说明不同年级中学生的人际关系存在差异,需进一步检验。

由多重比较检验可知(见图1),在同伴关系的均值上,高三>初三、高二>初一、初二,且初三>高一,即高三显著大于初三、高二,显著大于初一、初二,且初三显著大于高一。在师生关系的均值上,初一>初三、高二、高三,即初一显著高于初三、高二、高三。在亲子关系的均值上,初三、高二、高三>初一、高一,且初三、高三 >初二,即初三、高二、高三显著大于初一、高一,且初三、高三显著大于初二。在自我关系的均值上,高三>初三>高二、高一、初一、初二,且高二>高一,即高三显著大于初三,显著大于高二、高一、初二、初一。在总人际关系的均值上,高三>初三、高二>初一、初二,且初三>高一,即高三显著大于初三、高二,显著大于初一、初二,且初三显著大于高一。

本研究结果表明,同伴、亲子与自我关系,以及总人际关系,在初三与高三出现较为明显的高峰;而师生关系,初一以后有所下降,且呈现波浪式变化。与以往研究有关师生关系的观点较为一致,但与总体人际关系的观点不一致:从初一到高三,师生关系得分依次降低;在整体人际关系随着年级的增高,基本处于下降趋势[4]。在中学生同伴、亲子与自我关系以及总人际关系的变化,可能是因为小学升初中(初一)、初中升高中(高一)后,学生面临新同学、新环境的不适应,致使学生出现人际关系的低谷状态;而随着年龄增长与环境的熟悉以及心理上的波动渐趋平缓,身心发展渐趋平衡,学生开始重新审视自己与他人的关系,表现出人际关系的攀升。在师生关系方面,随着年龄的增长反而弱化。可能是由于在临近初中与高中的毕业时,升学的压力不断增大,教师更关注学生的学习成绩,从而易使学生与教师产生紧张关系。魏彬[5]在研究中指出,在中学期间,师生关系有所减弱。随着年纪增长,中学生有了自己独立的想法,可能因为老师的严谨、严肃,或者是自身主观感觉的不喜欢,从而导致师生关系的逐步僵化。

3.2参与不同体育项目中学生人际关系的差异性比较

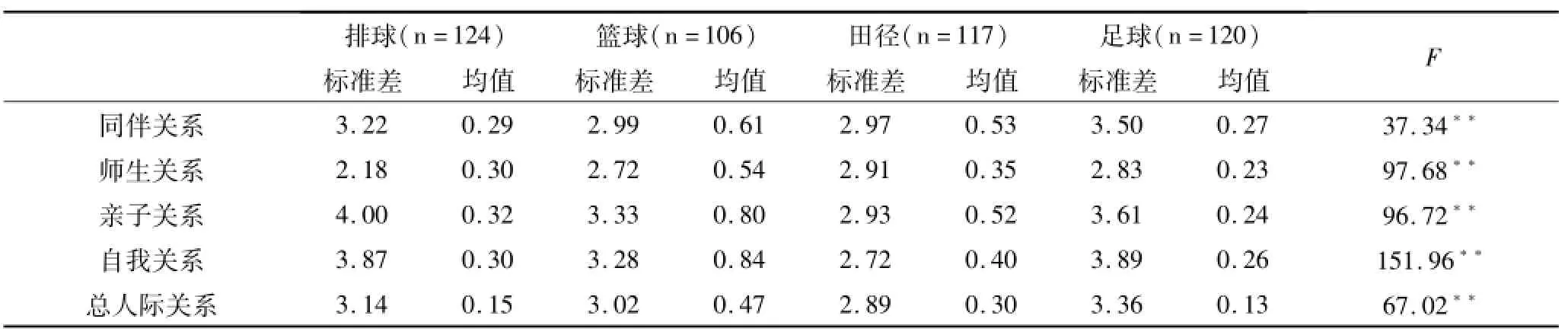

表1 参与不同体育项目中学生人际关系的单因素方差检验结果

由表1可知,参与不同体育项目中学生在同伴、师生、亲自与自我关系,以及总人际关系的均值上,差异存在非常显著性(P<0.01)。说明参与不同体育项目中学生的人际关系存在明显差异,需进一步检验。经多重比较检验发现,在同伴关系的均值上,足球>排球>篮球、田径,即足球显著好于排球,且排球显著好于篮球、田径的,而篮球与田径之间差异不显著。在师生关系的均值上,田径、足球>篮球>排球,即田径、足球显著好于篮球,且显著好于排球,而田径与足球之间差异不显著。在亲子关系的均值上,排球>足球>篮球>田径,即排球显著好于足球,显著好于篮球,且显著好于田径。在自我关系的均值上,足球、排球>篮球>田径,即足球、排球显著大于篮球,且显著大于田径,而足球与排球之间差异不显著。在总人际关系的均值上,足球>排球>篮球>田径,即足球显著大于排球,显著大于篮球,且显著大于田径。

本研究结果表明,参与足球、排球与篮球这样的集体项目,有利于促进中学生的同伴、亲子与自我关系,以及总人际关系的发展;而参与田径项目中学生的师生关系发展较好。相比较而言,集体项目更有利于促进中学生人际关系的良性发展。有研究表明,体育活动对中学生的社会化有积极促进作用,喜欢集体运动项目的学生乐群性水平比较高[6]。分析其原因,集体运动项目中人与人之间发生众多横向的人际交流,如在技能学习时要求与同伴一起互帮互学,在比赛中角色扮演与协同时,需要与教练、队友、裁判的沟通交流等,这些无形中让学生学会了互助、宽容、忍让与沟通,从而增进与同学之间的同伴关系,养成沟通习惯,并促进与父母建立良好的亲子关系,提升学生的自我认同感与群体认同感。在单项运动中,教练的指导更有指向性,个体与教练单独接触的时间则更长,可能促使师生关系变得更为融洽。

3.3参与体育运动不同年限中学生人际关系的差异性比较

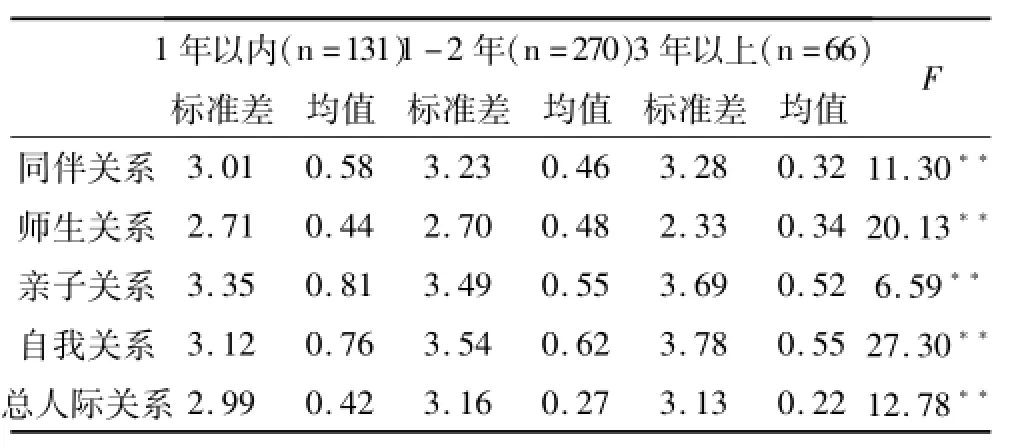

表2 参与体育运动不同年限中学生人际关系的单因素方差检验结果

由表2可知,参与体育运动不同年限中学生的同伴、师生、亲子与自我关系,以及总人际关系的均值上,差异具有非常显著性(P<0.01)。说明不同运动年限中学生的人际关系存在明显差异,需进一步检验。由多重比较检验可知,在同伴关系、总人际关系的均值上,1 -2年、3年以上>1年以内,即1-2年、3年以上显著大于1年以内的,且1-2年与3年以上之间差异不具有显著性。在师生关系的均值上,3年<1-2年、1年以内,即3年以上的显著小于1-2年、1年以内的,且1 -2年与1年以内之间差异不具有显著性。在亲子与自我关系的均值上,3年以上>1-2年>1年以内,即3年以上显著大于1-2年显著大于1年以内。

本研究结果表明,随着参与体育运动年限的增加,中学生的同伴、亲子与自我关系,以及总人际关系呈良性发展,而师生关系出现弱化趋势。总体观点与以往研究基本一致:中学生的社交能力受锻炼坚持性的影响,锻炼坚持达到1年以上的中学生社交能力比1年以下的明显高[7]。究其原因,长期坚持体育运动,可使学生之间彼此亲近,同伴关系变好;可使学生身体素质与健康状况得到提高,满足了家长希望小孩健康的意愿,从而促进家长与小孩之间关系的改善;可使学生自身技战术能力得到发展,提升了学生自我效能与自信心,促进学生的自我认同。但是,可能因为长期参与体育运动与目前的教育重心(注重文化课程学习)相背离,导致教师要求与学生需求之间不统一,从而出现师生之间较为紧张的关系。总体而言,长期坚持体育运动,有利于促进中学生人际关系的改善。

4.结论与建议

4.1结论

在初一与高一时,中学生的同伴、亲子与自我关系,以及总人际关系较弱,而在初三与高三时则出现攀升;初一后,师生关系出现下降趋势,且呈现波浪式变化。参与体育运动的集体项目,更利于中学生的同伴、亲子与自我关系,以及总人际关系的发展;参与单项运动,有利师生关系的改善。长期坚持体育运动,有利于学生的同伴、亲子与自我关系,以及总人际关系的发展,而在师生关系上出现弱化趋势。

4.2建议

4.2.1中学生正处于心理的发育期,成长过程中人际关系的变化大。教师应根据中学生心理发展规律,积极引导中学生人际关系的发展。尤其是在初一、高一阶段,鼓舞学生积极参与班级活动,营造良好的班级氛围,促进学生人际关系的良性发展。

4.2.2不同体育运动项目对中学生人际关系的效果不一,但如果项目选择不合适学生,可能对人际关系改善的效果并不明显。因此,教师与家长应深入了解学生的兴趣、爱好,并帮助学生分析哪项运动适合个体参加。

4.2.3中学生人际关系的发展是一个长期的过程,参加体育运动也须达到一定的时间积累才能对人际关系的改善表现出明显作用。因此,教师与家长应鼓励学生长期坚持锻炼,养成终身体育锻炼的意识和习惯,从而促进学生人际关系的良性发展。

参考文献:

[1]廖红.中学生人际关系心理功能发展研究[J].辽宁师范大学学报(社会科学版),2008,31(2):44-47.

[2]凌辉.中学生人际交往及对策[J].湖南教育学院学报,2000,16(4):85-89.

[3]郑全全,俞国良.人际关系心理学[M].北京:人民教育出版社.1999.

[4]吴超.中学生人际关系与主观幸福感的相关性研究[D].西南大学,2008.

[5]魏彬.中学生人际关系对心理健康的影响及教育引导[D].山东师范大学,2005.

[6]詹勤红.集体运动项目对中学生同伴人际关系影响的研究[D].华东师范大学,2004.

[7]李银萍,庞庆军.身体锻炼与中学生社交能力的关系研究[J].中国健康心理学杂志,2008,16(6):666-668.

作者简介:蔡兴钧(1975.4-),男,汉族,湖南新宁人,本科,研究方向:体育教育训练学,中学一级,新宁县第五中学。