信心领导对员工建言的双元作用机理:模型与验证*

2016-08-16李进刘军刘雨川

李进 刘军 刘雨川

信心领导对员工建言的双元作用机理:模型与验证*

李进刘军刘雨川

从心理安全和组织自尊的双元中介机制出发,本研究探讨了信心领导对员工建言的影响作用;为进一步区分以上两种中介机制,本研究检验了员工个人主义价值取向在两种中介影响过程中发挥的调节作用。基于214对员工—领导配对调查数据的统计分析,结果表明信心领导可提升员工心理安全和组织自尊,继而促进员工积极建言——“安全”与 “自我验证”是两种效应传导机制;分析结果还表明,相对于低个人主义的员工而言,高个人主义的员工身上体现出的 “自我验证”效应更为明显,而 “安全”机制,未在两类人群中有明显的差异。

信心领导建言行为心理安全组织自尊个人主义

一、引言

当下领导学领域涌现的诸多焦点中,下属追随领导的心理机制 (Ashforth and Mael,1989;Ellemers et al.,2004;Howell and Shamir,2005)[1][2][3]是被呼吁重点研究的内容,因为某种程度上,领导的有效性取决于追随者的意愿 (原涛、凌文辁,2010;Zhang et al.,2012)。[4][5]针对该趋势,Liu等人提出了信心领导理论 (confidence leadership theory)——该理论关注领导者 “信心展示与传导”在激励下属过程中的特殊作用,Liu等人在总结以往学者相关发现的基础上指出:信心领导是为下属营造一种源自于组织/团队领导人的积极的、支持性的心理氛围而激励他们忠于组织、做出超凡的努力。具体的,该理论从行为视角入手 (Liu et al.,2005),[6]将信心领导施展的典型行为构念化为领导者表达自信 (expressing self-confidence,EC-Self)以及表达对下属之信心 (expressing confidence in followers,EC-Follower)。基于该理论操作,刘军等人也检验了这两种领导行为对下属组织承诺的影响。他们的研究,重点关注了信心领导行为发挥作用的权变影响因素:其一是企业所面临的外部竞争环境 (Liu et al.,2008)。[7]当面临危急、动荡和敌意的竞争环境时,领导者展现对于员工的信心,让下属承担使命与责任,并不一定是好的选择,但是领导者展现自信,却能在 “飘摇”恶劣的竞争环境中起到 “定海神针”的效果,并对下属承诺产生异乎寻常的促进效应;其二是下属的权威崇拜之价值取向(authoritarian orientation)。信心领导对于持有高权威崇拜倾向的下属员工的激励作用更强 (刘军等,2008)。[8]分析这些研究结论,我们认为信心领导是一种 “领导优越”或以领导者为中心的 (leader-centered style)理论,该理论表明中国企业员工对于领导者的依赖性是实实在在的,如果失去领导者对于整体局势和管理流程的把握,员工的主动性也相对较难被调动。

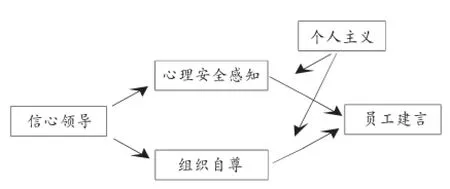

尽管下属在信心领导过程中发挥的作用相对被动,但下属受信心领导影响的具体机制仍是值得探讨的。Liu等人在考察信心领导对于下属工作态度 (如承诺)的影响时,[9][10]给出的是 “直接”影响效应(direct effect)的大小,却未能深入探索该效应产生的具体作用路径以及与之相对应的内在机理。与Liu等的研究不同,本文不仅探究信心领导对于员工行为 (如建言)的影响,而且进一步探究其中的具体作用路径即中介机制。相对于以往研究,这是一种深化信心领导理论的研究策略。根据Kanter的观点,[11]信心可体现在个人 (individual)、二元对偶互信 (dyadic)、系统 (system)及环境 (environmental)等多个层次上。Kanter的研究,不仅意味着信心在不同层面上都可能发挥作用,还暗示着这些作用是经由有所差异的影响机理而导致的。而在领导者对他人 (如下属)的影响方面,Liu等人[12]指出三种渠道/机制可能是值得关注的:第一种是在领导与下属之间的社会性交换 (social exchange)中体现出来;第二种主要通过领导者表达自信与表达对下属之信心这两类行为激励产生的下属心理上的安全感来实现;第三种机制体现在两种信心行为所促进的下属自我功效的满足过程。在本研究中,我们主要关注Liu等人理论框架中的第二类和第三类机制,因为第一类机制,在众多的领导学研究中已有较多探索,特别是领导学中已有一整套关于领导与下属之间的社会交换的理论阐释,如Leader-Member Exchange/LMX理论(Gerstner and Day,1997)。[13]我们认为,对于信心领导而言也不例外,社会交换机制必然存在于领导过程所涉及的互动主体——领导与下属之间,所以本文并不特别关注这一机制。当然,在检验第二、三类影响机制的过程中,本研究也力图识别能区辨这两类作用机制的权变影响因素。因此,本研究的意义在于,我们不仅假设和检验信心领导的两种重要影响机理,而且检验这两类机制的差异。针对不同水平的个人主义 (individualism)价值观的下属,这两类影响机制的作用水平存在差异。图1给出了本研究的模型框架,我们力图提供详细的理论演绎与假设推导。

图1 研究模型

二、研究模型与假设

(一)信心领导与心理安全

“信心”是一个心理学概念。每个人都会受到心理暗示的影响,信心是作为给人以不断心理暗示而树立起的内心信念 (廖廷弼等,1996)。[14]“信心”既是认知性的,又是情感性的;“信心”经常是 “自我前缀”的,如人们最经常提到的是 “自信”。自信心作为自我意识的一个重要部分,是一个人自身所拥有的保证完成某项活动 (或任务)的主观条件,特别是个体对自身力量的充分估计和高度自我接纳的态度,同时也是个体顺利成长和有所作为所不可缺少的重要心理品质 (De Cremer and Van Knippenberg,2004)。[15]信心的作用不仅仅体现于个体内在,也涉及对他人和对环境等,在人际层面上的信心,特别是来自于社会中关键人物 (significant others)的信心,会特别令人感到鼓舞。毫无疑问,在组织情景中,上级领导对于员工来讲是最具典型性的 “关键人物”;而且,在我国组织中,员工与组织之间的关系往往是通过他们与自己的领导之间的关系体验来定位的 (康力等,2011;刘平青等,2013)。[16][17]信心领导,意味着领导者表达强大自信心的同时,也表达对于下属能力与意愿的信任。本研究认为,在中国组织情景中,信心领导会带给下属以更高水平的心理安全 (psychological safety)。

中国是一个高权力距离 (power distance)的国家 (Hofstede,1980),[18]受传统伦理观念如 “君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲”的长期影响,中国人接受甚至信奉人与人之间的不平等,我们有一只眼睛永远是向上看的,对身处高位者保持敬畏的同时,怀有期待。所以,领导者的形象在中国人的心目中有“原型模板 (stereotype)”,想要做一名有下属追随的优秀领导者,在关键特征与品质上,须符合这一形象之模板,例如,领导者要有德,方能载才;有才,方可成事;有自信,方镇军心。信心领导者,首先是有自信的,这种自信很大程度上成就了领导者的魅力,也能在团队和集体中起到拢聚人心的作用。有信心的领导,倾向于为集体和下属设置富有挑战性的目标,并从完成任务的过程中收获成就感与征服喜悦。另一方面,领导者表达对于下属的信心,实际上是向下级传递来自上层的积极信任,这种信任会让员工在业务上有被授权感,在人际方面感到温暖,体会到自己与领导之间的融洽关系,减少来自于上级的人际关系压力。

心理安全感知是指员工认为即使自己参与了有风险的行动也不会导致自己受到伤害 (Edmondson,1999);[19]它是员工在完成工作职责并获得评价反馈,员工与上级领导、同事长期的人际互动之后形成的一种感知,会发生动态变化。心理安全是一种放松无忧虑的状态,反之,心理不安全是指心理上有紧张、畏惧感。心理不安全最主要的诱因是来自于对负面不确定性结果的忧虑 (Detert and Burris,2007),[20]而无论是领导者展示自信还是展示对下属的信心,都能起到安抚下属心灵的作用,令其放松,消除紧张感与不确定感。所以有如下假设:

假设1信心领导会促进下属心理安全感知。

(二)信心领导与组织自尊

自尊 (self-esteem)是一种自我概念,涉及自我评价 (self-evaluation),是一个人对自我价值的总体评价以及个体满足胜任力需求的程度 (Korman,1966)。[21]在这种评价中,自我对于外在参照的价值是最重要的内容,所以某种程度上,自尊也反映了个体与外在之间的社会联系 (Pierce and Gardner,2004)。[22]在不同的情景或者参照于不同的对象,会有不同类型的自尊概念。组织自尊 (organization-based selfesteem,OBSE)是在组织工作情景中定义的,员工的组织自尊是指员工在组织工作情境中,感受到自己作为特定组织成员的独特贡献与价值。OBSE反映了员工在组织工作时内在需求得到满足的程度,组织自尊水平高的员工,认为自己在组织中是重要的、有意义的、高效的和有价值的,从而带来高水平的自信和效能感。Pierce和Gardner[23]认为,个体会在自我概念形成的过程中,不自觉地整合来自 “关键人物”的人际社会信息 (interpersonal social information)。例如,在组织情景中,如果上级与员工进行沟通,告诉他/她对于组织的贡献是特殊的,是组织整体的重要组成成分,那么这些正面、积极的社会信息就容易被这个员工纳入到自我评价中去,进而,该员工的组织自尊感就会显著地提升。

组织自尊的形成,有赖于通过个体在组织内部的各种经历和体验所获取,具有一定的路径依赖性。员工所在工作环境中有利的和不利的方面都向员工传递着关于 “个体是否有价值”的信息;与主管、同事、下属和客户等的人际互动,更能直接影响一个人对自身组织价值的评判 (Baumeister,1999;Brockner,1988)。[24][25]自我验证理论认为 (Korman,1966),[26]个体为了获得对外界的控制感和预测感,会不断地寻求与其自我概念相一致的反馈,从而保持并强化他/她原有的自我概念。而信心领导者不仅表现出高度的自信,同时也表达对下属的信心,这种信心蕴含着对于下属能力、动机以及贡献的认可,伴随于此,信心领导还会积极向下属授权,这些都传递给员工以正面的关于 “你很行、你很重要”等信息,这些信息持续反馈形成的强化效应,会促进员工积极自我概念的确认,进而提升员工的组织自尊。所以有如下假设:

假设2信心领导会促进下属的组织自尊。

(三)心理安全感知与组织自尊的中介作用

信心领导所带给员工的心理安全和组织自尊,会积极促进员工从事 “建言行为”。建言行为本质上是一种主动性行为 (Van Dyne and Le Pine,1998;Liu et al.,2010)。[27][28]一般情况下,不愿意 “找事”的员工,较少会建言,因为建言的内容大多是要对现状提出挑战,而且建言的对象也多是自己的上级,所以一旦建言方式或建言内容不合适,会给自己带来麻烦与损失。鉴于建言的动机因人而异,而且该过程往往伴随着内容和对象的敏感性,建言行为在一些情况下可能被视为 “角色外行为 (extra-role behavior)”,[29]在另外一些情况下则被视为 “对抗行为 (resistance behavior)”(Piderit,2000)。[30]虽然领导不会抵制员工的角色外行为,但不希望他们推行的政策与管理措施受到下属挑战。信心领导者与一般性的领导不同,他们不仅自信,也怀有高度的人际信任 (Liu et al.,2005)。[31]所以,即便员工建言的初衷是要“造反”,领导者强大的自信也会对这种 “对立行为”有更大的容忍空间。但更多的时候,信心领导由于存在着对下属动机和能力的高度信任,更容易诱发员工的向善动机,把建言当做贡献组织的机会。在信心领导之下的员工建言之形态,多数情况下趋近于自发自愿的组织公民行为 (organizational citizenship behavior)。

本研究认为,信心领导可通过两个重要的 “通道”诱发员工建言:其一是令员工获得心理上的安全感,其二是令员工在组织工作中享有自尊。如上所述,建言的内容与对象往往都具备敏感性,建言有一定的 “危险性”,而信心领导的实施特别是展示对员工的高度信任,会令员工相信,即便参与了这种“有风险”的行动,也不会招致领导的报复打压,不用担心从事建言行动会导致重大的个人损失。另一方面,建言相对于沉默是有成本、需要付出心智资源的,更重要的是,建言需要勇气。如果没有积极的自我评价,缺乏自尊,员工不可能有 “勇气”建言。如前所述,信心领导会有效提升员工组织自尊水平,而那些有较高组织自尊的员工因为感受到自己有胜任力、对组织有价值,所以为了保持这种自我概念,他们将建言当成 “自我验证”的机会,不仅是检验自己的 “勇气”,而且检验组织对于自己的价值与贡献的认同。综上,本文得到如下假设:

假设3信心领导通过促进员工的心理安全来诱导员工建言;员工心理安全感知在信心领导与员工建言的关系中起部分中介作用。

假设4信心领导通过促进员工的组织自尊来诱导员工建言;员工组织自尊在信心领导与员工建言的关系中起部分中介作用。

(四)个人主义价值取向的调节作用

价值观是影响人的认知和行为的重要指导原则与信念,每个个体的价值观,都是以一套体系存在,在该体系中,不同价值取向的信奉强度有所差异。个人主义 (individualism)是价值观体系中的典型取向之一。中国是一个集体主义的社会,个体往往被期待着服从于集体的利益。与之相反,个人主义导向的人则主要关注自身需求 (Liu et al.,2013),[32]如个人成就、自我满足等,强调个人占据主动,获得成功,追求个人能量最大化的发挥,更倾向于用自己的成就来定位他们自己的身份认同。Liu等[33]的研究表明个人主义导向的人,关注自我,喜欢独来独往,即便卷入集体生活中,这种卷入也是带有算计色彩的。如果说信心领导对员工建言产生影响的 “通道”是提升员工的心理安全感和令员工获得组织自尊,那么,对于高个人主义的员工而言,通过组织自尊通道发挥的作用更加明显。因为高个人主义的人更关注自己的成就以及成就感,而组织自尊是依附于个人在组织中的工作成就高低的 (Pierce and Gardner,2004),[34]高个人主义的员工对于信心领导的敏感响应,更可能是通过组织自尊的获得而实现的。相反,低个人主义的员工在这方面的响应会相对不敏感。我们认为,相对而言,低个人主义的人通过心理安全的中介作用会更加明显。虽然低个人主义并不必然意味着高集体主义,但相对于高个人主义,低个人主义的人更愿意通过与他人的联系获得个人实存感,也愿意与他人合作而完成个人难于企及的目标。这种人,之所以愿意与他人合作,很大程度上是因为依据他/她以往单干的经历,单干失败的可能性高,而且责任分担的可能性低 (Liu et al.,2013)。[35]每个人都有出于安全需要而畏惧和主动回避失败,而信心领导的出现,会更有效地满足低个人主义员工对于心理安全感的需求,进而不再畏惧建言。所以有如下假设:

假设5心理安全感知的中介效应,在低个人主义倾向的员工身上表现更为明显。

假设6组织自尊的中介效应,在高个人主义倾向的员工身上表现更为明显。

三、研究方法

(一)研究对象

本文研究数据来源于北京一家民用工程机械生产与销售企业,该企业是民用机械行业内华北地区最大的民营企业,雇佣人数超过1000人。数据收集是在公司人力资源部门的支持配合下完成的,调查的对象为公司基层员工及其直接主管。在调查前,研究者根据企业提供的组织结构及人员配备的列表随机选择员工及直接主管,给员工和主管发放不同的调查问卷。每一主管最多对3名直接下属员工的建言情况进行评估,而员工汇报在他/她心目中的领导行为,也汇报自己的心理安全、组织自尊、个人主义价值观以及自身背景信息。在确定的290名员工和112名主管中,我们收到了来自242名员工和95名主管的完整反馈。进行上下级匹配后,共得到214名员工和93名主管的配对样本供后续假设检验分析,员工和主管的有效反馈率分别为73.8%和83.0%。在员工的样本结构中,男性员工占64%,平均年龄为29.6岁 (SD=5.85),平均工作经验为53个月 (SD=29.8)。

(二)研究工具

信心领导:采用刘军等 (2008)[36]的10项目量表,该量表在我们的研究中的量表信度系数 (Cronbach's α)是0.87(大于管理学研究中常用的0.70),表明具有良好的测量信度。心理安全:采用Detert 和Burris(2007)[37]的3题项量表来测量员工的心理安全感知,该量表在本研究中的信度系数为0.71。组织自尊:采用Pierce等 (1989)[38]的10题项量表,信度系数为0.89。个人主义:采用由 Earley (1989)[39]开发的8项目量表,本研究中该量表的信度系数为0.73。员工建言行为:采用了Van Dyne和LePine(1998)[40]的6题项量表,由下属员工提供评估,该量表的信度系数为0.85。

控制变量:以往研究表明,员工的背景变量 (年龄、性别和教育程度)会影响员工的心理状态 (如心理安全感知)以及员工的工作结果 (如建言行为)。因此,本研究也将员工的背景变量 (年龄、性别和教育程度)作为控制变量进行处理。

四、数据分析结果

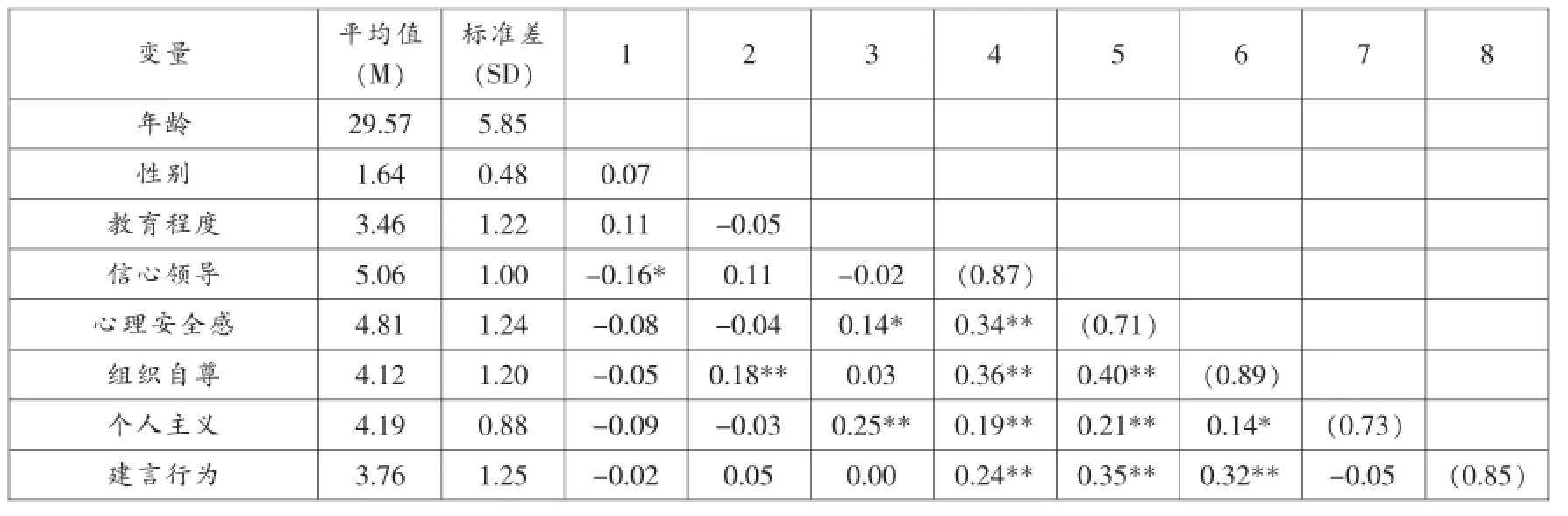

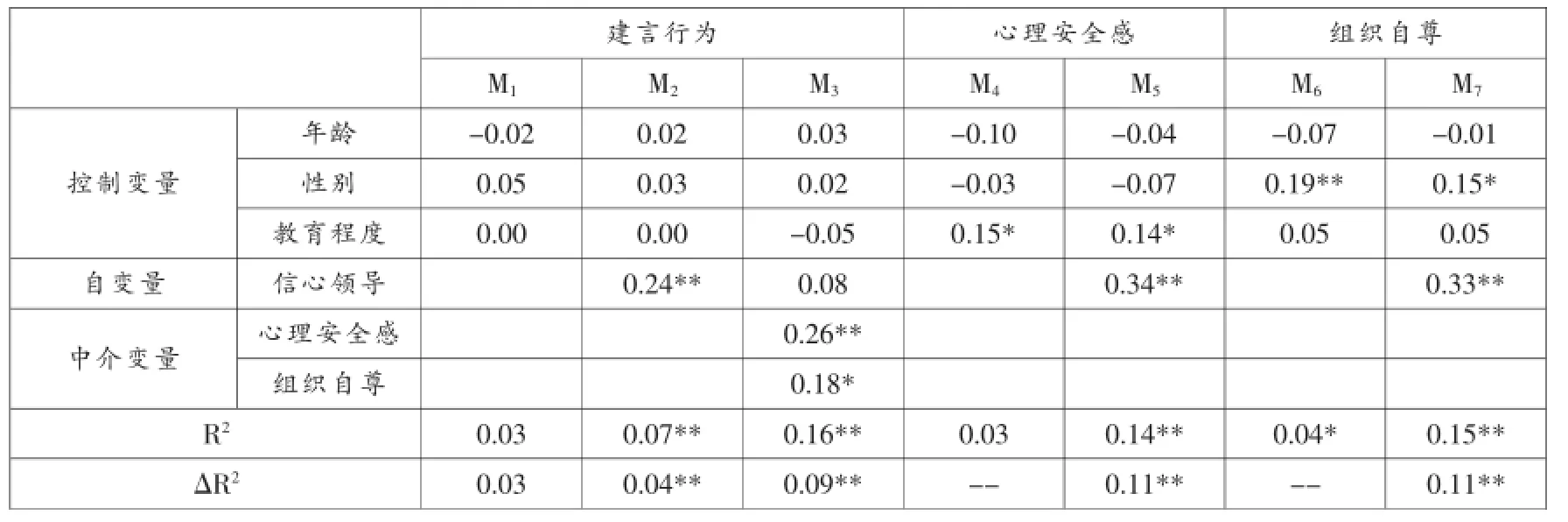

表1列出了研究变量的平均值、标准差以及变量间相关系数。对于假设1—4,采用层级回归 (hierarchical regression modeling,HRM)方法检验,分析结果列在表2中。假设1和假设2认为信心领导分别对员工心理安全和组织自尊存在正向影响作用。回归分析结果表明,信心领导对心理安全 (β=0.34,p<0.01;M5)和组织自尊 (β=0.33,p<0.01;M7)的回归系数均为正向显著,支持了假设1和假设2。

假设3和假设4是关于心理安全和组织自尊的中介效应。根据Baron与Kenny(1986)[41]的建议,中介效应存在须满足以下几个条件:(1)自变量对因变量存在显著影响;(2)自变量对中介变量存在显著影响;(3)中介变量对因变量存在显著影响;(4)自变量与中介变量同时代入回归方程解释因变量时,中介变量的效应显著而自变量的效应消失 (完全中介效应)或者减弱 (部分中介效应)。从表2的结果可知,信心领导对员工建言行为有显著的正向影响作用 (β=0.24,p<0.01;M2),因而条件1满足;前述的假设1和假设2的支持表明条件2也获得满足;在M3所示的回归结果显示,中介变量心理安全 (β=0.26,p<0.01;M3)和组织自尊 (β=0.18,p<0.05;M3)对因变量建言行为的影响显著,满足了条件3,而且,随着中介变量的加入,自变量对因变量的影响变得不显著 (β=0.08,p>0.05;M3),所以条件4也获得满足。以上结果,支持了我们提出的假设3和假设4:心理安全和组织自尊是信心领导与建言行为之间关系的中介变量。

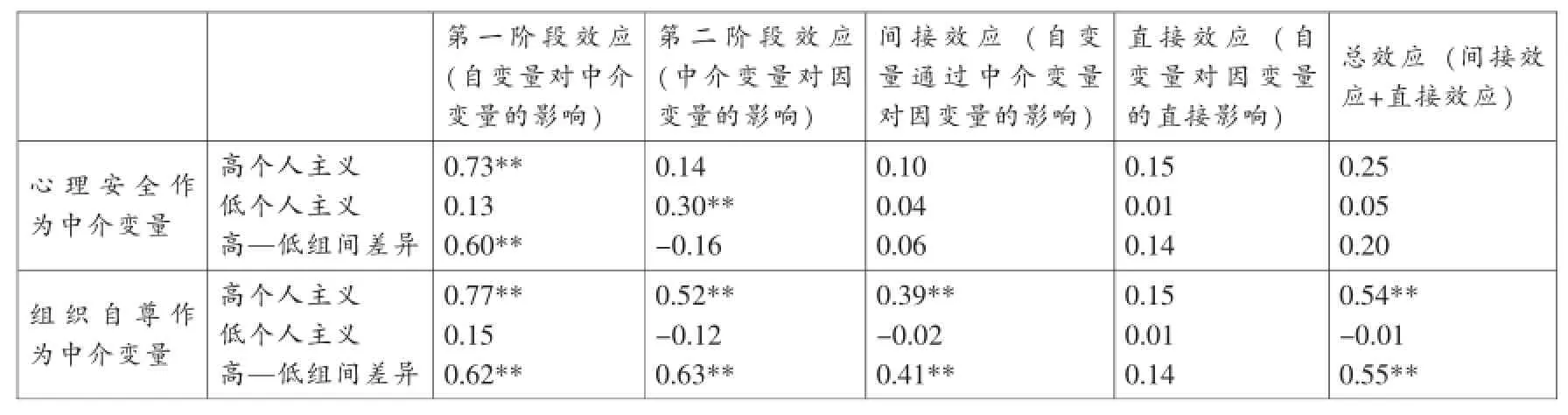

假设5和假设6预测心理安全和组织自尊的中介作用会因为个人主义水平的差异而有所不同,为了检验这种 “被调节的中介”效应,我们采用了Edwards和Lambert(2007)[42]推荐的方法,把自变量对中介变量的效应、中介变量对因变量的效应 (前两者的组合构成了自变量对因变量的间接影响作用),以及自变量对于因变量的直接影响按照调节变量的不同水平分别进行模拟 (stimulation)运算并进行对比,运算结果列在表3中。如表3所示,当心理安全作为中介变量时,在高个人主义组,显著效应主要表现在 “第一阶段”(信心领导对心理安全的影响),而在低个人主义组,显著效应主要表现在 “第二阶段”(心理安全对员工建言的影响),无论是总效应、直接效应还是间接效应,在高—低个人主义组别间都没有表现出明显的差异,假设5未获得数据支持。当组织自尊作为中介变量时,除了直接效应在高—低个人主义组别间没有差异,总效应和间接效应都存在显著的差异。对于高个人主义者而言,信心领导通过组织自尊对员工建言形成的影响显著 (间接效应=0.39,p<0.01),而对于低个人主义者而言,以上影响不显著 (间接效应=-0.02,p>0.05),假设6获得了数据支持。

表1 各主要变量的均值、标准差和变量间相关系数

表2 层级回归结果

表3 效应分解分析

五、讨论与结论

(一)理论与实践意义

在Liu等人研究信心领导对于员工激励的结果变量直接效应基础上,本文更进一步探索了信心领导作用于员工激励的具体 “通道”与机制。具体而言,本文检验了员工心理安全和组织自尊在信心领导与员工建言行为关系中的中介作用,同时为了从理论与实践的双重角度区分以上两类中介机制,本文检验了个人主义价值观在两种中介机制中的差异性调节效应。

首先,统计分析结果确认了员工心理安全和组织自尊的中介作用。这一发现对于发展信心领导理论有重要的价值:信心领导虽然被发现对员工的关键工作态度有影响,但是这种影响的具体作用路径并不是清晰的,Liu等[43]提出的三条可能的路径,在本文中被确认了两条,还有一条作用路径有待其他学者的研究确认。从理论上分析,心理安全机制与组织自尊机制带给员工的功效是有所差异的。员工收获心理安全,是因为在与领导互动的过程中满足了员工的一些基础性精神需求,而且觉得领导可被依赖,让员工觉得有靠山,即便失败也无需恐惧害怕。另外,员工收获组织自尊,则是因为员工在与领导互动的过程中满足了员工相对高层次的需求,如被尊重、有价值感。

其次,我们的研究结果进一步表明,在信心领导之下,自尊之作用通道对于高个人主义的员工而言更为 “宽大”,也就是说信心领导通过组织自尊通道传导的效应大小,会在不同价值观的职员身上表现有所差异,高个人主义的员工,更容易从信心领导那里收获组织自尊而积极建言,而低个人主义的员工则不尽然。这一研究发现更深化了对于信心领导 “作用机制”的理解:虽然 “收获自尊”之 “通道”存在,但并不是对于所有人都是畅通无阻的,信心领导通过该通道发挥作用,对于高个人主义价值导向的人更为顺畅。

基于以上研究发现,我们认为信心领导所能发挥的功效,由于能够满足员工之于组织的不同精神层级的诉求,而展现出对员工的强大激励与驱动力。因此,无论是企业高层领导者还是基层的管理者,在与自己的下属员工进行互动的过程中,应有意识地展现强大的自信,也同时表现出对下属的信心。一方面这样的领导者被员工认为有魅力、可靠,另一方面员工认为领导民主、亲民,不吝精力与资源培育发展员工,于是也自觉自愿地追随领导,并积极对组织事业与团队发展献计献策。另外,由于高个人主义的员工对于信心领导的 “组织自尊”之作用机制响应更为明显,所以,对于有高自尊需求的员工,领导者展示对他们的信心,可能可以诱发意想不到的效果;企业在进行人力资源调配的时候,把具备高个人主义倾向的员工配备到信心领导手下,可能也是必要的。

(二)局限性及未来研究方向

本研究存在一些明显的局限。其一是我们并没有完整检测Liu等人建议的三条嫁接信心领导之积极功效的 “作用通道”,仅是探索了两条路径的存在可能性。由于三条通道之间的某种联系或干扰,可能存在的情况是第三条路径即员工—领导交换机制会因为另外两条通道的显性作用而不明显,或者反之交换机制是主通道而另外的其中一者或两者均不通畅。我们未能在统一研究中完整检测Liu等人的理论建议,使得我们研究的理论价值打了折扣。未来的研究,如果其中包含了信心领导具体之作用路径的考察,应尽可能同时囊括和考察三条路径的效应。本研究的局限之二是,虽然我们尽可能采用多来源的数据以避免共同方法偏差 (common method variance),[44]但所采用的研究设计本质上是横截面 (cross-sectional)的,因而自变量、中介变量与因变量之间的关系并不能得到有效确认,实际上存在如下可能:员工因为建言了,才获得了组织自尊,或者因为有更强的组织自尊,而更倾向于把领导汇报成阳光的、有自信的和对别人信赖的。由于目前的研究设计限制了我们做出更严谨的研究结论,所以我们寄希望于未来研究,采用追踪研究设计来实现对信心领导现象的更准确理解。

除了与以上局限相对应的未来研究之建议,我们认为在本领域的研究可在如下一些方面继续深化:一是对现有信心领导理论的进一步扩充,例如理论界应对信心领导的具体内涵理解进一步扩充;二是进一步厘清信心领导与其他领导理论之间的关系,例如,信心领导的核心 “支柱”EC-Self与EC-Follower在以往领导学理论如变革型领导 (transformational leadership)、魅力领导理论 (charismatic leadership)以及 “皮氏”领导理论 (Pygmalion leadership)、授权型领导理论 (empowering leadership)等有所提及(Macmillan,1987;Conger,1989;Eden et al.,2000;Arnold et al.,2000),[45][46][47][48]那么信心领导是否存在优于这些领导的独特效应?三是本研究探测了个人主义的调节效应且发现了其对于 “自尊”之中介机制的显著作用,但是我们未能发现个人主义对于 “安全”之中介机制的调节影响,之所以如此,可能是因为我们还未从理论上完全厘清安全中介机制的核心所在,未来研究应力图找到合适的变量或理论解释来帮助理解信心领导带给下属的安全中介机制。

[1]Ashforth B.E.,Mael F.,“Social Identity Theory and the Organization”,Academy of Management Review,vol.14,no.1,1989,pp.20-39.

[2]Ellemers N.,De Gilder D.,Haslam S.A.,“Motivating Individuals and Groups at Work:A Social Identity Perspective on Leadership and Group Performance”,Academy of Management Review,vol.29,no.3,2004,pp.459-478.

[3]Howell J.M.,Shamir B.,“The Role of Followers in the Charismatic Leadership Process:Relationships and their Consequences”,Academy of Management Review,vol.30,no.1,2005,pp.96-112.

[4]原涛、凌文辁:《追随力研究述评与展望》,《心理科学进展》2010年第5期。

[5]Zhang Z.,Wang M.,Shi J.,“Leader-follower Congruence in Proactive Personality and Work Outcomes:the Mediating Role of Leader-member Exchange”,Academy of Management Journal,vol.55,no.1,2012,pp.111-130.

[6][9][12][31][43]Liu J.,Fu P.P.,Wu W.K.,“Leading in a Highly Competitive Environment:Effects of Confident Leadership on Follower Commitment”,Paper presented at the 65th annual meeting of the Academy of Management,Honolulu,Hawaii,August,2005.

[7][10]Liu J.,Fu P.P.,Wu W.,“Firm Environment,Leader Behaviors,and Leadership Effectiveness:An Interactive Model”,Frontiers of Business Research in China,vol.2,no.1,2008,pp.50-66.

[8][36]刘军、富萍萍、张海娜:《下属权威崇拜观念对信心领导过程的影响:来自保险业的证据》,《管理评论》2008年第1期。

[11]Kanter R.M.,Confidence,New York:Crown Business,2004.

[13]Gerstner C.R.,Day D.V.,“Meta-analytic Review of Leader-member Exchange Theory:Correlates and Construct Issues”,Journal of Applied Psychology,vol.82,no.6,1997,pp.827-844.

[14]廖廷弼、高劲洋:《他人信心对自信心形成与发展的作用初探》,《广西民族学院学报》1996年第1期。

[15]De Cremer D.,Van Knippenberg D.,“Leader Self-sacrifice and Leadership Effectiveness:The Moderating Role of Leader Self-confidence”,Organizational Behavior&Human Decision Processes,vol.95,no.2,2004,pp.140-155.

[16]康力、石金涛:《中国企业背景下领导成员交换与员工—组织关系之间的关系研究》,《上海管理科学》2011年第2期。

[17]刘平青、王雪、刘冉、魏霞:《领导风格对工作满意度的影响机理研究——以员工关系为中介变量》,《中国管理科学》2013年S1期。

[18]Hofstede G.,Culture's Consequences:International Differences in Work-related Values,New York:Sage Publications,1980.

[19]Edmondson A.,“Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams”,Administrative Science Quarterly,vol.44,no.4,1999,pp.350-383.

[20][37]Detert J.R.,Burris E.R.,“Leadership Behavior and Employee Voice:Is the Door Really Open?”,Academy of Management Journal,vol.50,no.4,2007,pp.869-884.

[21][26]Korman A.K.,“Self-esteem Variable in Vocational Choice”,Journal of Applied Psychology,vol.50,no.6,1966,pp.479-486.

[22][23][34]Pierce J.L.,Gardner D.G.,“Self-esteem within the Work and Organizational Context:A Review of the Organization-based Self-esteem Literature”,Journal of Management,vol.30,no.5,2004,pp.591-622.

[24]Baumeister R.F.,The self in social psychology,Philadelphia:Psychology Press,1999.

[25]Brockner J.,Self-esteem at work:Theory,Research,and Practice,Lexington,MA:Lexington Books,1988.

[27][29][40]Van Dyne L.,LePine J.A.,“Helping and Voice Extra-role Behaviors:Evidence of Construct and Predictive Validity”,Academy of Management Journal,vol.41,no.1,1998,pp.108-119.

[28]Liu W.,Zhu R.,Yang Y.,“I Warn You Because I Like You:Voice Behavior,Employee Identifications,and Transformational Leadership”,Leadership Quarterly,vol.21,no.1,2010,pp.189-202.

[30]Piderit S.K.,“Rethinking Resistance and Recognizing Ambivalence:A Multidimensional View of Attitudes Toward an Organizational Change”,Academy of Management Review,vol.25,no.4,2000,pp.783-794.

[32][33][35]Liu J.,Lee C.,Hui C.,Kwan H.K.,Wu L.Z.,“Idiosyncratic Deals and Employee Outcomes:The Mediating Roles of Social Exchange and Self-enhancement and the Moderating Role of Individualism”,Journal of Applied Psychology,vol.98,no.5,2013,pp.832-840.

[38]Pierce J.L.,Gardner D.G.,Cummings L.L.,Dunham R.B.,“Organization-based Self-esteem:Construct Definition,Measurement,and Validation”,Academy of Management Journal,vol.32,no.3,1989,pp.622-648.

[39]Earley P.C.,“East Meets West Meets Mideast:Further Explorations of Collectivistic and Individualistic Work Group”,Academy of Management Journal,vol.36,no.2,1989,pp.319-348.

[41]Baron R.M.,Kenny D.A.,“The moderator-mediator Variable Distinction in Social Psychological Research:Conceptual,Strategic,and Statistical Considerations”,Journal of Personality and Social Psychology,vol.51,no.6,1986,pp.1173-1182.

[42]Edwards J.R.,Lambert L.S.,“Methods for Integrating Moderation and Mediation:A General Analytical Framework using Moderated Path Analysis”,Psychological Methods,vol.12,no.1,2007,pp.1-22.

[44]Podsakoff P.M.,MacKenzie S.B.,Podsakoff N.P.,“Common Method Biases in Behavioral Research:A Critical Review of the Literature and Recommended Remedies”,Journal of Applied Psychology,vol.88,no.5,2003,pp.879-903.

[45]Macmillan I.C.,“New Business Development:A Challenge for Transformational Leadership”,Human Resource Management,vol.26,no.4,1987,pp.439-454.

[46]Conger J.A.,The Charismatic Leader:Behind the Mystique of Exceptional Leadership,San Francisco:Jossey-Bass Publishers,1989.

[47]Eden D.,Geller D.,Gewirtz A.,Gordon-Terner R.,Inbar I.,Liberman M.,Pass Y.,Salomon-Segev I.,Shalit M.,“Implanting Pygmalion Leadership Style through Workshop Training:Seven Field Experiments”,Leadership Quarterly,vol.11,no.2,2000,pp.171-210.

[48]Arnold J.A.,Arad S.,Rhoades J.A.,Drasgow F.,“The Empowering Leadership Questionnaire:The Construction and Validation of a New Scale for Measuring Leader Behaviors”,Journal of Organizational Behavior,vol.21,no.3,2000,pp.249-269.

责任编辑:张 超

F272.91;C933.2

A

1000-7326(2016)07-0090-09

*本文系国家自然科学基金杰出青年项目 (71425003)、北京市社会科学基金项目 (14JGB038)的阶段性成果。

李进,北京工业职业技术学院副教授 (北京,100042);刘军,中国人民大学商学院教授 (北京,100872);刘雨川,新加坡管理大学博士研究生 (新加坡,188065)。