南京日报社的融合实践:五大层面结构重整

2016-08-15丁辉宇

文/丁辉宇 金 耀

南京日报社的融合实践:五大层面结构重整

文/丁辉宇 金 耀

随着全媒体采编流程运行得日益成熟,《南京日报》逐渐打通各个环节,通过流程再造,着力实现“报网博信端”生产、传播、交互一体化,为复合传播提供平台支撑。

“互联网+”在当下已成传统行业内朗朗上口的标语。互联网+工业、互联网+农业、互联网+金融、互联网+文化、互联网+出版……但探究到行业发展层面,不少传统行业只是在进行简单的互联网嫁接,如开网站、创建手机APP、增加微信公众号,个别前沿的行业还会增加电商概念,这些与真正的互联网融合还有本质的差别。真正的互联网融合不是简单的嫁接,而是在人才、组织、机构、运作等各方面进行充分的调整,实现不同媒介之间的无缝对接。

南京日报社媒介融合的现状

2015年4月,南京日报社正式成立了全媒体编辑中心,在南京报业传媒集团内率先启动了全方位的媒体融合计划。作为亲历者,笔者真切感受到了全媒体进程中,简单的互联网嫁接和真实的互联网融合之间的差距。

南京日报社用了近10个月的时间进行全媒体转型,促成纸媒和新媒体两端逐渐适应融合传播,新成立的南报网大数据平台也正在发挥作用,南京政务通APP作为媒体融合的典型示范案例获得越来越多的关注和认可。纸媒和新媒体工作室在打通,新闻策划和稿件分发在统一完成,新媒体人和纸媒记者、编辑在相互汲取养分,网媒和纸媒的经济效益和社会效益同步提升。

2015年之前的互联网嫁接与这10个月的互联网融合之路形成了鲜明的对比,社会效益和经济效益的变化也彰显了互联网融合之路究竟应该怎么走。

南京日报社创办了官方网站——南报网,@南报网、@南京日报、南京日报微信、南报网微信、移动客户端“最南京”等已经上线,南京日报社多介质发布平台在2015年之前就已搭建完毕(如图1)。

图1 《南京日报》新媒体产品矩阵

虽然新媒体产品方阵已经完成布局,纸媒记者也向新媒体踊跃发稿,但多年发展并没能把新媒体做大做强,南京日报社的“互联网+”仍然是简单的嫁接,而不是实际的融合发展。南报网上线至今近4年,在相关方面支持下基本能够自我平衡,但造血功能尚不健全。而集团下属纸媒更是面临着“读者远离”“广告商远离”“年轻的编辑、记者远离”的三重困局。究其原因,这是因为没有打通传统媒体与新媒体内容生产之间的通道,因而无法从根本上推动媒体之间的融合发展。

五大层面结构重整:告别嫁接,实现全媒体融合

推进媒体融合发展,必须对沿袭多年的报业采编流程进行大刀阔斧的改造,包括编前会、主任值班、记者写稿、编辑编稿、审核发布等诸多环节都要进行数字化的整合再造,引入了上海阿尔法公司的全媒体采编平台。南京日报社从五大层面进行了结构性重整。

一是人员集中办公。全媒体编辑中心重新规划了办公环境,纸媒和新媒体的值班人员在同一个空间办公。值班主任在负责自己分管工作的同时,还要轮流值全媒体新闻工作室的班,统筹新闻的策划、采集、编辑、把关工作。物理空间的改变可以让大家“一目了然”,沟通的效率明显提高,协调性也大大增强。

二是记者及时交稿。对于突发新闻和需要滚动发布的新闻,要求记者到达现场确认可靠信息后,尽快发回快讯,如有可能要求配发照片(音视频)。对于非紧急稿件和提前策划的稿件,要求采访完毕后根据新闻事件的特性尽快发回快讯、消息或完整稿件。最后,记者还须采写一条完整的新闻稿件提交给纸媒采用,且角度应与新媒体平台上已发稿件形成错位。

三是新媒体稿件预审。新设全媒体新闻编辑岗位,由一名主任和两名素质全面的资深编辑组成,负责新闻策划、采编对接、稿件改写等工作,并将合格稿件放到成品库供新媒体编辑选用。全媒体编辑就如同报纸采编和新媒体之间的“连接器”,挖掘采访部门的优质新闻资源,引流到新媒体平台上来。为确保导向正确,新媒体发布的所有稿件须经采访部门和全媒体编辑室值班主任双重把关,遇重大事件和敏感题材须请示值班老总。

四是新老媒体优势互补。新媒体的特点是“短平快”,纸媒的特点是“全而深”,二者需优势互补才能发挥媒介融合的正能量。比如,在稿件发布方面,对于各家媒体都有的即时新闻,新媒体抢发第一落点;独家和深度稿件纸媒先发,新媒体可预先导读、次日转发。

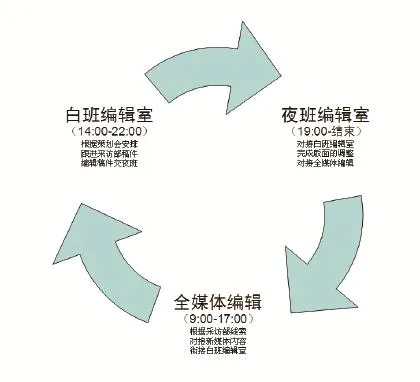

五是纸媒、网媒值班实现24小时对接。全媒体编辑室的值班主任和编辑每天早晨9点到岗,监控各采访部门所报选题,跟踪其中有价值的新闻线索,转化为供新媒体选用的稿件,留心有价值的内容,完成向纸媒的深度策划,同时参加下午3点的报社策划会,确定给纸媒的重点稿。夜班编辑室的主任和编辑下午4点到岗,根据白班编辑室提供的线索,编辑由采访部门主任送交的稿件,并负责完成夜班的包装整合上版美化等工作,直至付印。工作结束后,给次日早晨的全媒体编辑室留言,预报次日可能需要注意的重点选题或策划(如图2)。

图2 三个编辑室的运作与衔接

新鲜事例不断涌现:全媒体融合成效初步显现

全媒体编辑中心成立后,融合发展的新鲜事例不断涌现。2015年清明前后,南京日报社举办了一个有影响力的活动——“穿越时空的对话”。活动邀请南京市高校部分大学生走进烈士纪念馆,重温烈士书信、日记,再结合自身实际“回信”,让红色遗产彰显新的时代价值。为了扩大活动影响,一方面,纸媒端增加了通往新媒体端的二维码入口;另一方面,在新媒体端发起征文活动,快速放大影响,吸引受众、尤其是高校学生的关注。报社在纸媒端和新媒体端都收到了大量的征文作品。活动在市民阶层引发热议,掀起了一股“传承红色文化”的热潮。在此基础上,5月4日,纸媒和新媒体端继续发力,从线上到线下,发起了“穿越时空的对话”分享会,江苏警官学院的大学生们根据“回信”自编、自导、自演舞台剧,与烈士们进行“心灵交流”。5月12日,全媒体活动再升级,围绕恽代英1923年为《中国青年》创刊而作的一篇题为《怎样才是好人》的文章,《南京日报》推出全媒体产品——“穿越时空的对话·怎样才是好人大家谈”,各界人士结合工作实际、紧扣行业特色,谈对怎样才是好人的理解、感受和体会。活动一波接一波,影响越来越大,记者参与新媒体端的产品生产、新媒体人向纸媒发稿,产品界限不再那么泾渭分明,媒介融合传播的效果超出了开始的预期。

2015年8月1日,南京日报社摄影记者崔晓在采访中得知,送水工朱洪艳前几天在一次送水过程时不慎遗失了总价值1.6万元的送水单据。当晚21∶29,南京日报官方微博发布“送水工求助,谁见到了这些单据?”22∶12,@南京发布转发。22∶21,@人民日报转发。此后,@法制晚报、@新闻晨报、@公安部打四黑除四害、@中国之声、@中国新闻网、@环球时报等各大官微先后转发。仅@《南京日报》这条微博被转发近万次、阅读量达170万。15个小时后,送水单据就找到了。8月2日下午,朱洪艳从捡到单据的南京市游府西街链家地产连锁店店长钟隆福、店员李运东手中接过了遗失的单据。8月3日,《南京日报》在头版报道了此事。这是又一起记者采访中发现、网媒不断跟进事态发展、纸媒最后做全景报道的事例(如图3)。

图3 送水工朱洪艳终于找回了丢失的单据(《南京日报》记者 崔晓摄)

随着全媒体采编流程运行得日益成熟,《南京日报》逐渐打通各个环节,通过流程再造,着力实现“报网博信端”生产、传播、交互一体化,为复合传播提供平台支撑。全媒体编辑中心的流程再造涉及内容生产的每一个环节,通过各环节的流程再造,南京日报社着力打造闭环的新闻产品生产消费全流程(如图4)。

第一,信息采集。此前是由新闻部门派出记者;现在是由新闻中心白班总策划根据预先了解的内容派出全媒体采访团队。

图4 《南京日报》全媒体采编流程

第二,信息加工。此前是记者全天采访结束后,集中撰写新闻稿;现在则是全媒体记者在现场就要发回供新媒体选用的快讯、简讯、图片、视频,回来后再做补充性、综合性报道。

第三,信息处理。此前是由编辑单独完成;现在是由全媒体中央编辑部中的不同团队按媒介属性深度加工生产终端新闻产品,最后通过不同渠道呈现给不同受众,最大限度地满足了不同群体的需求。

第四,信息回馈。此前是消息见报后只能通过读者来电等方式获得回馈;现在是对受众数据和阅读数据进行大数据分析,产生新的新闻素材,经过策划,再次回到新闻采访的起点。

结语

回顾全媒体编辑中心成立近一年来的历程,笔者最深切的感受是:媒介融合是必然选择。所谓媒介融合,就是纸媒和新媒体,在人才、结构、功能、运作等各个端口不断进行调整,相互适应,相互靠拢,逐渐形成互补、提高、完善的良性互动过程。在这个过程中,各媒介之间的边界被模糊,并利用新技术手段,将传统行业的每一个信息点产生的数据按计划纳入到大数据系统,经过云计算产生出倍增效应,从而改变传统行业的底层结构。

互联网融合之道仅仅只是开始,媒介之间的界限正在被逐渐突破,融合的路径在哪里,大数据与云计算如何才能在媒介融合的过程中唱主角挑大梁,仍然是摆在每一个媒体人面前的一道坎。只有迈过了这道坎,媒体融合之路才会越走越顺畅。

作者丁辉宇系南京报业传媒集团总编辑、南京日报社总编辑

金耀系南京日报社全媒体编辑中心主任