克孜尔石窟耳饰初探

2016-08-10赵丽娅

赵丽娅

克孜尔石窟耳饰初探

赵丽娅

摘要本文对克孜尔石窟中不同身份人物佩戴的耳饰进行调查、分类和研究,并对其源流进行探讨,试图证明随着佛教文化的东渐中亚文化对克孜尔石窟的影响。克孜尔石窟中的耳饰类型多样,通过对它们的形制、佩戴方式、相关习俗进行分析,不仅能使我们对克孜尔石窟的耳饰有更深的了解,也能为克孜尔石窟断代、分期提供一些新的线索。

关键词克孜尔石窟耳饰中亚

文章克孜尔石窟中不同身份人物佩戴的耳饰进行调查、分类和研究,并对其源流进行探讨,试图证明随着佛教文化的东渐中亚文化对克孜尔石窟的影响。克孜尔石窟中的耳饰类型多样,通过对它们的形制、佩戴方式、相关习俗进行分析,不仅能使我们对克孜尔石窟的耳饰有更深的了解,也能为克孜尔石窟断代、分期提供一些新的线索。

一、研究现状

衣冠服饰是社会变革、社会时尚的晴雨表,亦是文明社会中国家、民族及其地位、身份、性别等属性的标志。耳饰作为重要的服饰配件之一,在各类服饰研究的书籍中少有涉及。高春明先生的《中国服饰名物考》中的《耳饰考》较详细的介绍了耳饰的来龙去脉,但对少数民族耳饰的具体考证并不详细*高春明:《中国服饰名物考》,上海文化出版社,2001年,第400~424页。。华梅编著的《服饰与信仰》中有关于少数民族佩戴耳饰的情况,但论述过于简单*华梅:《服饰与信仰》,中国时代经济出版社,2010年,第140~143页。。李翎的《耳饰与佛教艺术》一文中,论述了印度佛教艺术对中原的影响以及两者之间耳饰佩戴情况的差异,惜之篇幅较短,未能更多展开*李翎:《耳饰与佛教艺术》,《世界宗教文化》2002年第2期,第33~34页。。李肖冰先生《丝绸之路服饰研究》一书,针对性强,图文并茂,是目前研究西北古代少数民族服饰文化比较全面的书籍,此书跨史前至当代,对西域服饰装扮论述较多,在隋唐西域服饰章节中提及了西域龟兹装、龟兹壁画、塑像中佛教服饰等问题,但对于耳饰也只是一笔带过*李肖冰:《丝绸之路服饰研究》,新疆人民出版社,2010年,第79~101页。。

综上所述,尽管龟兹学的研究已经取得了很大的进展,然而耳饰这一领域目前还未有人做过专题研究,是一个有待深入研究的空白点。耳饰反映了古代龟兹的时代风尚以及附着其上的文化信息,体现了龟兹历史的兴衰。笔者拟利用克孜尔石窟壁画中的图像资料,对宗教神话人物和现实世俗人物所佩戴的耳饰进行探讨,不当之处请专家指正。

二、克孜尔石窟中耳饰的种类及款式

北大考古文博学院的齐东方教授在扬之水先生《奢华之色——宋元明金银器研究》—书写的序中有这样一段话:“研究者都知道,古书是读不懂的,考古发现的很多器物看不懂的更多。文物研究首先就会遇到器物名称问题。每当古代文物无法命名时,常常会冠以饰件相称,虽不是严谨,却云里雾里。中国很早就有名物的学问……都有通过器物的名称阐释而对重大问题做出贡献,但这种必要的基础学问做起来很难。”*扬之水:《奢华之色——宋元明金银器研究》,中华书局,2010年,第2~3页。的确是这样,对克孜尔石窟中出现的耳饰定名难点有二:一、文献的缺失。古代龟兹语文献存世很少,而且对其研究的人也是凤毛麟角;此外,汉文史料中对于古代龟兹的记载也很少,且多为政治军事方面。二、二维图像的局限。克孜尔石窟的塑像大多不存,留存最多的是壁画。受二维空间的局限,调查壁画中耳饰的形制和佩戴方式是件困难的事,需要大量查看图像,多角度的进行比对才能对其名称进行确认。

本文主要以刘熙著《释名·释首饰》、高春明著《中国服饰名物考》,多米尼克·法切那、安娜·菲利真齐编著的《犍陀罗石刻术语分类汇编——以意大利亚非研究院巴基斯坦斯瓦特考古项目所出资料为基础》作为定名的参考资料。

笔者通过查阅文献和实地调查,把克孜尔石窟壁画中出现的耳饰分为以下四类:玦、耳珰、耳环和耳坠。

1.玦

玦是一种开口的环形装饰物。一般呈扁平体,圆形,中心有孔,其状与璧相似,惟环身锯断,形成缺口*高春明:《中国服饰名物考》,第404页。。制作玦形耳饰的材料,主要是玉,此外还有骨、石、玛瑙、象牙等。其佩戴方式是把玦的缺口穿过耳垂处并卡在上面,使其内环与耳垂贴服(图一)。

根据表面的纹样和下坠装饰物的差异,下分为四型:

A.素面玦:表面光滑。

B.阴刻线玦:表面阴刻圆环形纹样。

C.挂一颗宝珠状玦:根据玦形制的差异,下分为两个亚型:

Cⅰ.表面光滑平整,下方悬挂一颗宝珠。

Cⅱ.表面阴刻花瓣形纹样,下方悬挂一颗宝珠。

D.挂三颗宝珠状玦:表面光滑平整,下方悬挂三颗宝珠。2.耳珰

汉刘熙《释名·释首饰》:“穿耳施珠曰珰,此本出于蛮夷所为也。蛮夷妇女轻淫好走,故以此琅珰锤之也。今中国人效之耳。”*刘熙:《释名》(卷四),商务印书馆丛书集成初编本,1939年,第75页。说的就是这种饰物。这段话说明这种饰品并非汉族的东西而是少数民族喜爱的一种装饰品,最初佩戴它的目的不是装饰而是起到警戒的作用,后来传到中原,被汉族妇女所接受并盛行。

根据形制的差异,可把耳珰下分为五型:

A.圆柱形耳珰:为圆柱体,两端为平头形,直径略有不同,一端大一端较小,中间收腰,呈腰鼓形。通常以琉璃、玻璃等透明的材料制作。佩戴耳珰,须得穿耳,先在耳垂上扎一小洞,再将耳洞逐渐撑大,扩至几近耳珰直径。如此,才可以把耳珰较细一端塞入耳孔中,戴上之后正好卡住(图二)。

图一 新1窟天人 图二 80窟 婆罗门

B.圆柱形挂坠耳珰:为圆柱体,两端为平头形、直径略有不同,一端大一端较小,中间收腰,呈腰鼓形。和A形的区别之处就在于圆柱体耳珰中间是否穿孔,佩戴时先将耳珰穿过耳孔,再将系有坠饰的细绳从耳珰孔中穿过,系上坠饰垂于耳垂下方。根据坠饰的不同,下分为三个亚型:

Bⅰ.圆柱体两端阴刻花瓣形纹样,下坠尖锥状阴刻纹样装饰物。

Bⅱ.圆柱体两端阴刻花瓣形纹样,下坠三颗宝珠。

Bⅲ.圆柱体两端为平面,下坠圆环形串珠。

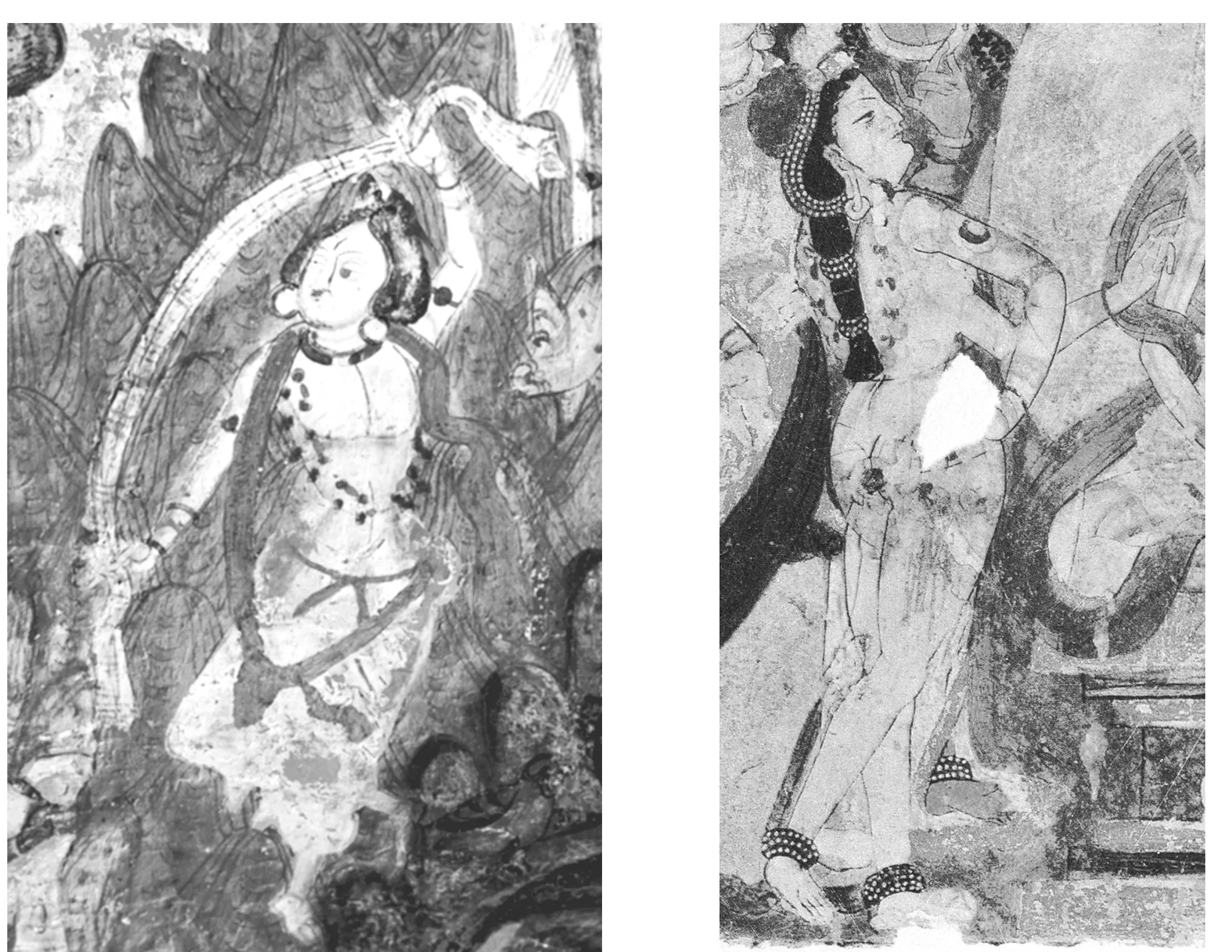

C.圆柱形挂穗耳珰:这种耳珰款式不见于汉地的文献资料和出土文物中,但在犍陀罗的石雕中大量出现,所以笔者查阅了多米尼克·法切那、安娜·菲利真齐编著的《犍陀罗石刻术语分类汇编——以意大利亚非研究院巴基斯坦斯瓦特考古项目所出资料为基础》,*多米尼克·法切那、安娜·菲利真希:《犍陀罗石刻术语分类汇编——以意大利亚非研究院巴基斯坦斯瓦特考古项目所出资料为基础》,上海古籍出版社,2014年,第150页。确定了这种饰物的名称,在《山西高平大佛山摩崖造像考——“云冈模式”南传的重要例证》一文中,李裕群先生用到“挂穗状耳珰”一词*李裕群:《山西高平大佛山摩崖造像考——“云冈模式”南传的重要例证》,《文物》,2015年第3期,第83页。。笔者觉得特别贴切,所以在此引用李裕群先生的定名。至于佩戴方式,介于图像拍摄的角度问题,笔者又查阅大量图册,在奈良康明编著的《大英博物馆(4)——印度·】》里看到了挂穗状耳珰佩戴的全貌*奈良康明:《大英博物馆(4)——印度·佛教美术的开花》,美工图书社,1994年,第86页。,它的基本形制是收腰圆柱式,中心穿孔,只是两端不是平头而是圆头,似蘑菇形,在面对观众的外端孔洞处悬挂竖向麦穗状装饰物,佩戴方式同B型(图三)。

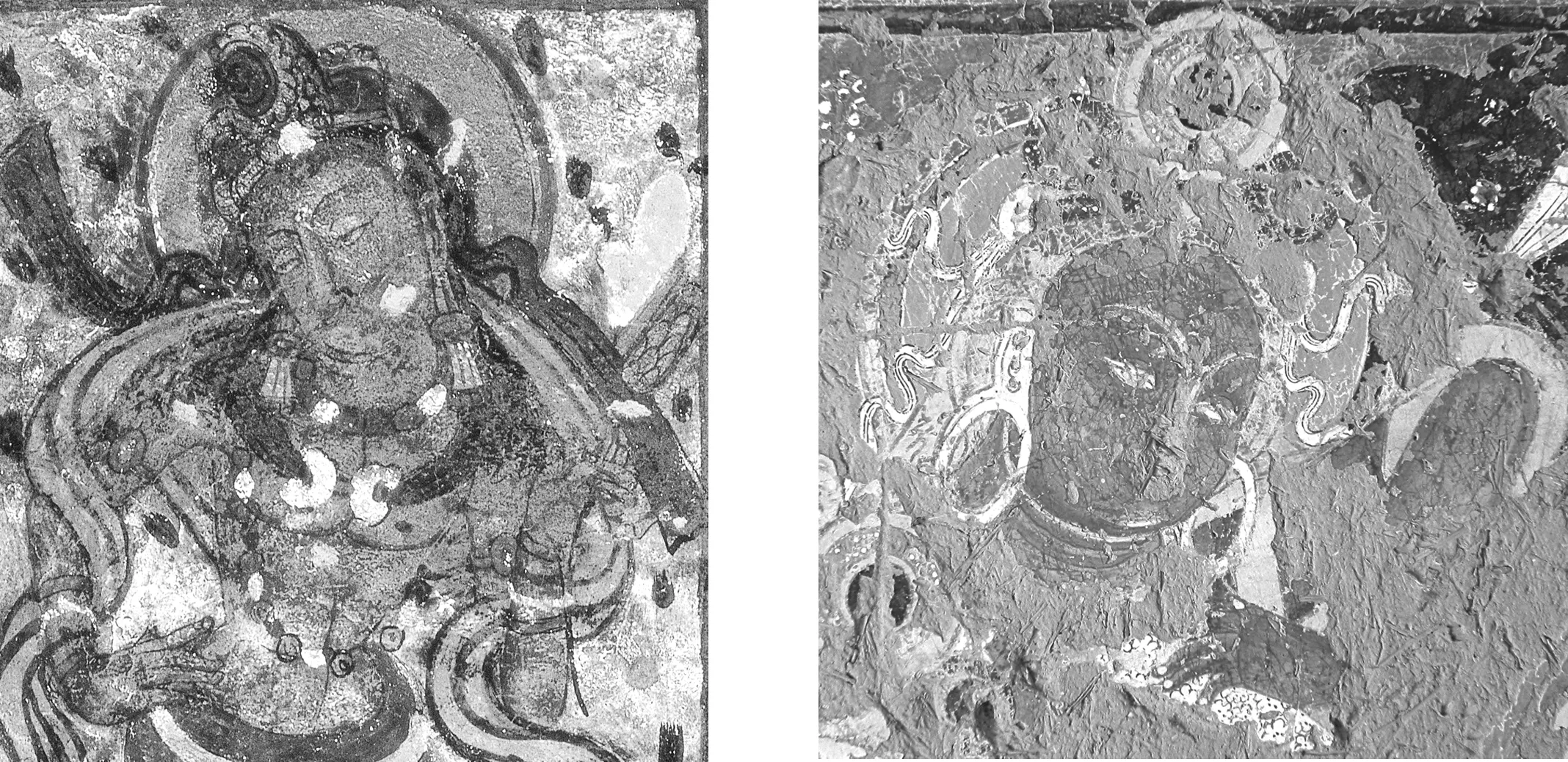

D.圆环状中心穿孔耳珰:两端粗大呈圆环状,中心穿孔,腰部明显凹陷。佩戴时,先将耳珰的一端贯入耳孔中,细腰部分卡在耳洞上,另一端卡在耳垂后面,因为两端粗大所以不易脱落。更有甚者从耳垂孔洞中穿过一个直径至少在5厘米以上的圆环形耳珰(图四)。

图三 77窟 伎乐天人 图四 38窟天人

E.圆环状中心无孔耳珰:两端粗大呈圆环状,有些表面刻装饰纹样,中心不穿孔,腰部明显凹陷。佩戴方法同D型(图五)。

3.耳环

圆环形耳饰,一端略尖,一端扁平,两端汇合处留有缺口。佩戴时以尖锐的一端穿入耳孔与扁平端相交(图六)。

图五 77窟舞帛人 图六 76窟魔女

根据表面纹饰的差异,下分为四型:

A.素面耳环:表面光滑无纹饰。

B.刻环形纹耳环:表面阴刻环形纹样。

C. 刻花瓣纹耳环:表面阴刻花瓣形纹样。

D.镶宝珠耳环:表面镶嵌两排宝珠。

4.耳坠

“耳坠是在耳环基础上演变而来的一种饰物,它的上半部分是耳环,耳环下再悬挂一枚或一组坠子。”*高春明:《中国服饰名物考》,第424页。根据耳环下方坠物的差异,下分为五型:

A.挂穗状耳坠:根据悬挂的穗状装饰物形制的差异,下分为三个亚型:

Aⅰ.耳环光滑平整或阴刻环形纹,下方悬挂穗状装饰物(图七)。

Aⅱ.耳环光滑平整或阴刻环形纹,下方悬挂穗状装饰物,穗状装饰物中间扎一腰带。

Aⅲ.耳环光滑平整或阴刻环形纹,下方悬挂穗状装饰物,穗状装饰物中间拦腰扎一蝴蝶结。

B.挂尖锥状耳坠:耳环光滑平整或阴刻环形纹,下方悬挂尖锥形装饰物(图八)。

图七 224窟 阿阇世王 图八 123窟 飞天

C.挂宝珠装饰物耳坠:根据下坠装饰物形制的差异,下分为四个亚型:

Cⅰ.耳环光滑平整或阴刻环形纹,下方悬挂尖锥形装饰物,极少数刻有纹样。在耳环和尖锥形装饰物相接处两旁各坠一颗宝珠。

Cⅱ.耳环光滑平整或阴刻环形纹,下方悬挂尖锥形装饰物,尖锥形装饰物形制似桃心,比Cⅰ短小,并在上面刻一道装饰线,把锥体分为上下两部分。在耳环和尖锥形装饰物相接处两旁各坠一颗宝珠。

Cⅲ.耳环阴刻花瓣纹样,下方悬挂尖锥形装饰物,刻有纹样。在耳环和尖锥形装饰物相接处两旁各坠一颗宝珠。

Cⅳ.耳环阴刻花瓣纹样,下方悬挂圆球形装饰物,在耳环和圆球形装饰物相接处两旁各坠一颗宝珠。

D.挂一颗宝珠状耳坠:根据耳环的形制差异,下分为两个亚型:

Dⅰ.耳环光滑平整或阴刻环形纹,下方悬挂一颗宝珠。

Dⅱ.耳环表面阴刻花瓣形纹样,下方悬挂一颗宝珠。

E.挂三颗宝珠状耳坠:耳环光滑平整或阴刻环形纹,下方悬挂三颗宝珠。

三、克孜尔石窟不同性别、身份人物佩戴耳饰的特点

克孜尔石窟位于丝绸之路要塞,地理位置的特殊性决定了其文化、社会生活的复杂性和多元性,这无疑会对服饰、配饰有一定的影响。下面我们就对其进行梳理,把克孜尔石窟不同性别、身份人物佩戴耳饰的情况做一统计。

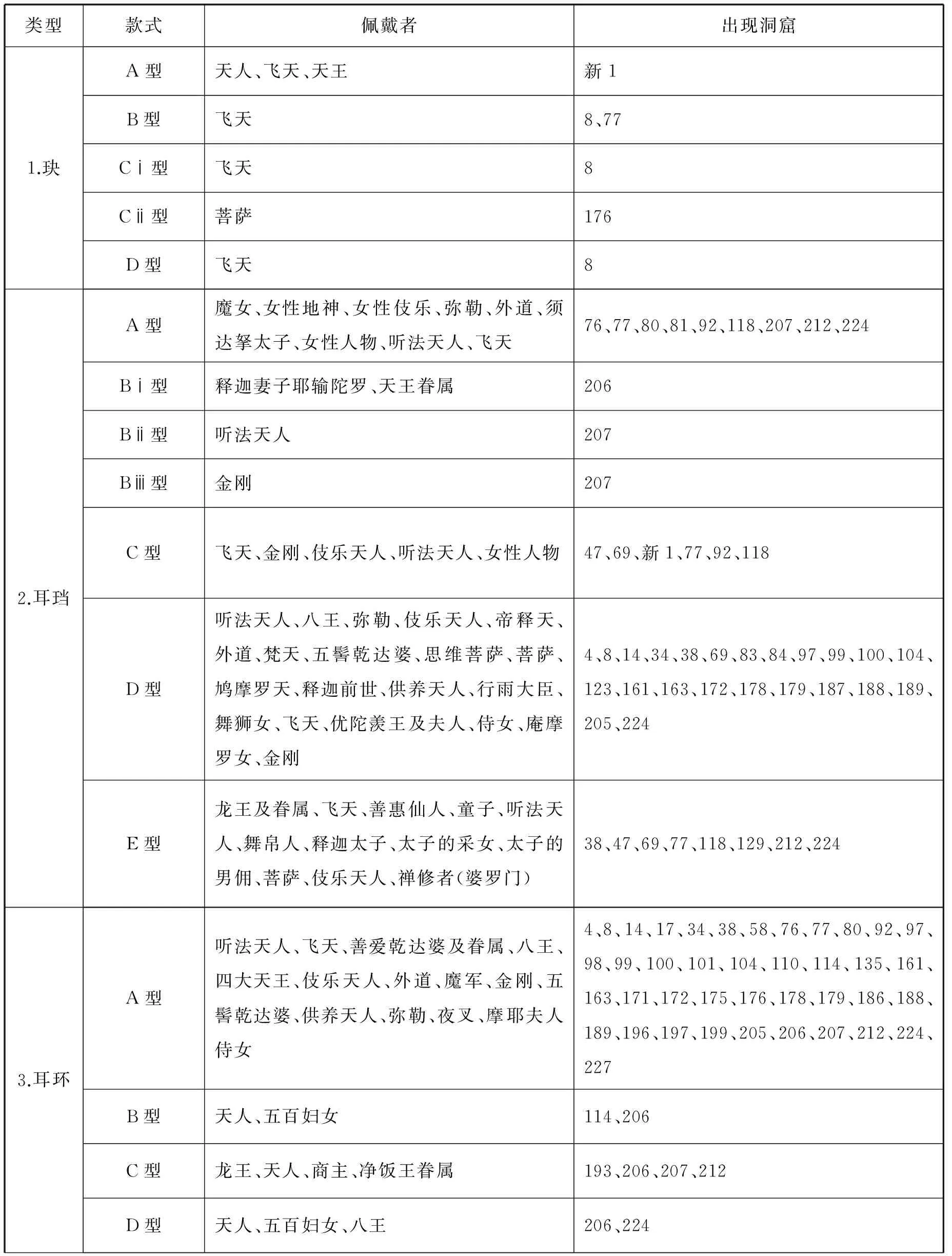

(一)克孜尔石窟宗教神话人物佩戴的耳饰类型、款式统计表

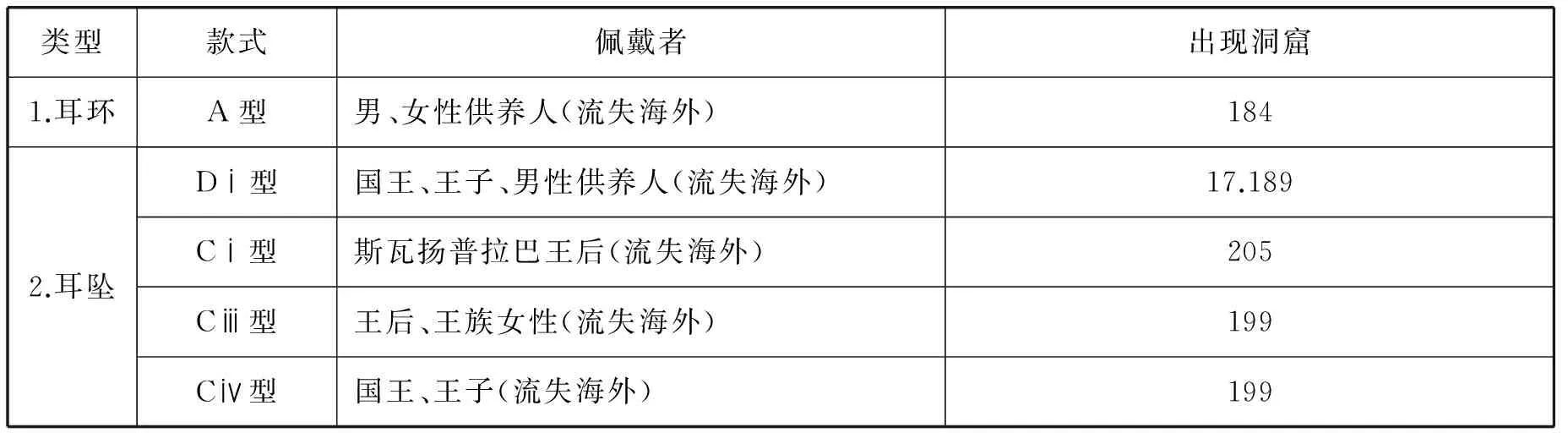

(二)克孜尔石窟中供养人佩戴的耳饰类型、款式统计表

根据上方统计表,得出以下结论:

(1)克孜尔石窟从开凿到衰落,一直流行的耳饰有:耳珰D型、耳环A型、耳坠B型、耳坠Di型。

(2)耳珰A型、耳珰C型、耳珰E型主要出现在格伦威德尔划分的犍陀罗画风洞窟中。

(3)耳珰Bⅰ型、耳坠B型、耳坠Cⅰ型、耳坠Cⅲ型在形制方面共同的特点就是下方缀尖锥形装饰物并且由女性人物佩戴,不论是宗教神话人物还是现实世俗人物。

此外,笔者通过对克孜尔石窟耳饰的调查,发现大部分洞窟耳饰佩戴情况较复杂,但也有一些洞窟的耳饰佩戴情况单纯,有规律可寻,具体来说包括:

(1)玦A型为新1窟人物佩戴的主要耳饰。

(2)耳珰A型、耳环A型为76窟人物佩戴的主要耳饰。

(3)耳坠Dⅰ型为80、189窟人物佩戴的主要耳饰。

(4)耳珰D型为38、123窟人物佩戴的主要耳饰,特别说明的是耳珰D型被83、84窟所有人物佩戴。

(5)耳坠Aⅰ型、耳珰D型为123窟人物佩戴的主要耳饰。

(6)耳坠Cⅱ型为178、179窟人物佩戴的主要耳饰。

(7)耳坠Dⅱ型、耳环D型仅出现在206、224窟中。

(8)耳环A型为76、92、98、110、163、175、186、199窟人物佩戴的主要耳饰。

(9)大多数龟兹供养人是不佩戴耳饰的,只有王公贵族佩戴耳饰,而且地位越高佩戴的耳饰越复杂。

由于篇幅所限, 产生这些现象的原因有待今后进一步探讨。

四、克孜尔石窟耳饰探源

克孜尔石窟中有部分耳饰是可以在丝绸之路以西的印度石雕中找到源头的。

1. A型耳珰在巴尔胡特参拜佛陀石雕像中的人物*金申:《印度及犍陀罗佛像艺术精品图集》,中国工人出版社,1997年,第70页,图版90。、犍陀罗出土的浴佛石雕像中的侍女*同上,第141页,图版177。、白沙瓦大学考古博物馆藏的古代信众石雕像*穆罕默德·瓦利乌拉·汗:《犍陀罗——来自巴基斯坦的佛教文明》,五洲传播出版社,2009年,第56页,图版3-5。、白沙瓦博物馆藏国王得神谕祥梦(公元2—3世纪)石雕像中的大臣*同上,第110页,图版8-23。和阿福卡尼斯坦·哈达出土的难陀出家(公元2—3世纪)石雕像中的妻子等人物*奈良康明:《大英博物馆(4)——印度·佛教美术的开花》,第44页, 图版10。。身上可以看到,反映出耳珰A型在印度、犍陀罗地区的流行。除了耳珰A型,还有一种与其非常相似的耳珰类型在这一地区也十分流行。它的整体呈圆柱形,一端呈平面,腰部内收,另一端呈蘑菇型,体型较耳珰A型偏长。此外,它们的佩戴方式也不同,耳珰A型是横向贯入耳孔中,而它是竖向贯入耳孔中,平面一端朝上,蘑菇型一端穿过耳孔朝下坠在耳垂下方。从克孜尔石窟耳饰的调查情况看,这种款式并未在克孜尔石窟出现,但在龟兹地区其它石窟群的格伦威德尔划分的犍陀罗画风洞窟中有所发现。

2. Bⅰ型耳珰在巴特那出土的石雕药叉女像(公元前3世纪)*金申:《印度及犍陀罗佛像艺术精品图集》,第4页,图版5。、秣菟罗出土的石雕药叉女像(公元2—3世纪)*同上,第20页,图版26。、白沙瓦博物馆藏的般遮迦和诃哩帝夫妇石雕像里的诃哩帝(公元2—3世纪)*穆罕默德·瓦利乌拉·汗:《犍陀罗——来自巴基斯坦的佛教文明》,五洲传播出版社,2009年,第215页,图版11-34。、阿富汗别克拉姆出土的阴刻线石刻侍女像(公元2世纪)*金申:《印度及犍陀罗佛像艺术精品图集》,第133页,图版167。、阿富汗别克拉姆出土的阴刻线石刻化妆女像(公元2世纪)上有所佩戴*同上,第134页,图版168。。Bⅰ型耳珰在阿富汗地区较为流行并且佩戴者多为女性,这和克孜尔石窟耳饰的调查情况较为吻合。

3. C型耳珰在秣菟罗出土的石雕药叉女像(公元1世纪)*同上,第13页,图版17。、醉态药叉女像(公元2—3世纪)*同上,第18页,图版24。、白沙瓦博物馆藏的大光明神变石雕像*穆罕默德·瓦利乌拉·汗:《犍陀罗——来自巴基斯坦的佛教文明》,第143页,图版9-20、9-21、9-22.。、王子树下观耕像(公元2—3世纪)*同上,第117页,图版8-32。、阿玛拉瓦第出土释迦诞生石雕像(公元3世纪)*奈良康明:《大英博物馆(4)——印度·佛教美术的开花》,第86页,图版68。中的摩耶夫人像上都有佩戴。耳珰C型在秣菟罗、犍陀罗、阿玛拉瓦第都有出现,看来是当时印度犍陀罗地区比较流行的款式,也是克孜尔石窟中格伦威德尔划分的犍陀罗画风洞窟人物佩戴的主要耳饰。

4. D型耳珰被毗湿奴救象王石雕像(公元5—6世纪)中的人物*金申:《印度及犍陀罗佛像艺术精品图集》,第98页,图版127。、赛依隆希格利亚壁画(公元5世纪)天女散花图中的天女*同上,第128页,图版164。、阿旃陀石窟第1窟壁画中的菩萨(公元6世纪)所佩戴。D型耳珰出现年代较晚,在阿旃陀石窟中大量出现,在克孜尔石窟出现的时间也不早而且延续时间较长。

5. E型耳珰在巴尔胡特礼拜菩萨石雕中的两名女性人物*金申:《印度及犍陀罗佛像艺术精品图集》,第60页,图版79。、山奇第二塔石雕中骑象人物*同上,第39页,图版54。、萨尔那特出土佛传浮雕(公元5世纪)中摩耶夫人、白沙瓦博物馆藏般遮迦和诃哩帝夫妇石雕像(公元2—3世纪)里的般遮迦*穆罕默德·瓦利乌拉·汗:《犍陀罗——来自巴基斯坦的佛教文明》,第262页,图版17-5。、秣菟罗出土佛石雕坐像中的天人和飞天、阿玛拉瓦第出土转轮圣王浮雕(公元2世纪)中的悉达多太子*奈良康明:《大英博物馆(4)——印度·佛教美术的开花》,第30页。身上都有佩戴。E型耳珰在山奇、巴尔胡特、秣菟罗、犍陀罗、萨尔那特、阿玛拉瓦第等多处地区都有出现,说明这种款式在当时印度、犍陀罗地区较为盛行,它也是克孜尔石窟中格伦威德尔划分的犍陀罗画风洞窟人物佩戴的主要款式。

6. A型耳环在阿玛拉瓦第出土的兜率天上的菩萨浮雕(公元3世纪)中的听法天人*金申:《印度及犍陀罗佛像艺术精品图集》,第76页,图版97。、斯瓦特博物馆藏王子树下观耕石雕中的赶牛犁地人物*穆罕默德·瓦利乌拉·汗:《犍陀罗——来自巴基斯坦的佛教文明》,第116页,图版8-30。、阿玛拉瓦第出土的佛传浮雕(公元2世纪)中的听法天人*奈良康明:《大英博物馆(4)——印度·佛教美术的开花》,第73页,图版50。、本生浮雕(公元2世纪)中的王族*同上,1994年,第74页,图版51。身上都有佩戴。耳环A型在阿玛拉瓦第的石雕像中大量出现,说明它是当地流行的主要耳饰,也是克孜尔石窟最为流行的耳饰之一,而且延用时间较长。

7. B型耳环被拉合尔博物馆藏灰泥彩绘头像*穆罕默德·瓦利乌拉·汗:《犍陀罗——来自巴基斯坦的佛教文明》,第177页,图版10-33。、拉吉马哈尔出土的妇人与小鸟石雕像中的妇人(公元6世纪)所佩戴*金申:《印度及犍陀罗佛像艺术精品图集》,第99页,图版128。。这种款式的耳饰出现不多,和克孜尔石窟的情况相一致。

8. C型耳环被白沙瓦博物馆藏的般遮迦和诃哩帝夫妇石雕像里的般遮迦(公元2—3世纪)所佩戴,这种款式的耳饰出现数量不多,和克孜尔石窟一样不是当时所流行的款式。

综上所述,克孜尔石窟耳饰受到印度中亚影响的类型有A型耳珰、Bⅰ型耳珰、C型耳珰、D型耳珰、E型耳珰、A型耳环、B型耳环、C型耳环,可以看出耳珰和耳环这两种类型的耳饰对克孜尔石窟影响较大。

A型耳珰、C型耳珰、E型耳珰都是克孜尔石窟中格伦威德尔划分的犍陀罗画风洞窟人物佩戴的主要耳饰,而这三种耳饰在犍陀罗地区都有出现,可以推测这三种类型的耳饰来源于犍陀罗。

D型耳珰在阿旃陀石窟壁画中大量出现,在前文中已经提到克孜尔83、84窟中所有的人物也只佩戴这一种耳饰,不仅耳饰佩戴的情况和阿旃陀石窟相同,在人物造型和画法上也十分接近,如人物的眼仁部分都会提白,但这种人物造型和画法在克孜尔石窟只是昙花一现,并没有传播开,但是D型耳珰的款式被继承了下来,在克孜尔石窟延用的时间较长并成为克孜尔石窟流行的耳饰之一。

另外,笔者发现玦和耳坠在克孜尔石窟以西的地区并不流行,却在克孜尔石窟中大量出现,尤其是耳坠,B型耳坠、Dⅰ型耳坠是克孜尔石窟长期流行的耳饰。我们仔细观察就会发现克孜尔石窟中的耳坠和耳珰有着密切关系。如A型耳坠中的Aⅱ式、Aⅲ式是在Aⅰ式的基础上演变而来,Aⅰ式耳坠实际上是耳珰C型的演变,只是把珰换成了环;此外,可以看出,B型耳坠、Cⅰ型耳坠是在Bⅰ型耳珰的基础上演变而来,B型耳坠和Bⅰ型耳珰的区别就是把珰换成了环,而Cⅰ型耳坠则是在Bⅰ型耳珰的环和尖锥状装饰物的交界处两边各增添了一颗宝珠。这种推测我们可以从拉合尔博物馆藏的雅典娜石雕像(公元2世纪)*穆罕默德·瓦利乌拉·汗:《犍陀罗——来自巴基斯坦的佛教文明》,第192页,图版11-4。上得到证实。此身雅典娜佩戴了圆柱形耳珰,下坠尖锥状装饰物,在珰和尖锥状装饰物的交界处两边各增添了一颗宝珠,恰与我们上述的推测吻合。

克孜尔石窟的耳饰虽然受到了印度中亚的影响,但是在吸收外来文化的基础上,又结合本地的审美和社会风尚对其进行了改造,从而使耳饰具有某些本地化的特点。

注释:

① 新疆文物局 第三次文物普查成果集成 喀什卷 、阿克苏卷、和田卷 科技出版社 2011年

②国家文物局 世界遗产操作指南 UNESCO 世界遗产中心编

③黄文弼新疆考古发掘报告(1957-1958中国科学院考古研究所、文物出版社.1985年

④喀什市,天津大学.2007.喀什历史文化名城保护规划, 非公开资料。

⑤张胜仪.新疆传统建筑艺术,乌鲁木齐 :新疆科技卫生出版社,1999年

⑥常青.西域文明与华夏建筑的变迁.长沙: 湖南教育出版社. 1992年

(作者单位:新疆龟兹研究院) 新疆维吾尔自治区文物局)

Research on the Earrings of the Kizil Caves

Zhao Liya

Abstract:This article will investigate and analyze the earrings of the different figures depicted in the Kizil Caves, in order to find their origin and prove many elements of style in Kizil Caves come from central Asia,having followed Buddhism's progression eastward. The assay outlines types of adornment fashion and relative customs related to the many kinds of earrings emerged on the frescoes. It illuminated the Kizil Caves earrings and supply some new clues for dating and period division of Kizil Caves.

Key words:Kizil Caves;Earrings;Central Asia